摘要

2018年以来,国际竞争日益加剧,这是由国家之间实力此消彼长、日益接近的客观态势决定的。当前,国际竞争有转化为逆全球化的倾向,俄乌冲突正在加速这一进程。美国《芯片和科学法案》出台,意味着国际产业链合作格局面临着逆全球化倾向带来的安全冲击。本文从纵向风险和横向风险两个维度,对安全冲击下的产业链变迁、金融重构及机制保障含义进行展望。

所谓纵向风险,是指逆全球化下产业链各环节之间的交易成本上升,原本的序列生产模式受到挑战,本质上是供给侧的卡脖子风险,需通过产业组织的集中化变革来应对。具体而言,在芯片等高科技领域推动供给侧的纵向一体化,在自然资源领域推动需求侧的横向一体化,有助于通过发挥大企业(集团)较强的创新能力来应对纵向风险。自然资源需求侧的横向一体化还有助于提升中国在国际市场的谈判地位,以此缓解资源领域的纵向风险。

横向风险是指对中国这个产能核心节点的去中心化,本质上是需求侧风险,可以通过分散化来应对。中国内需不足主要体现为居民消费占比低,在消除汽车等领域消费障碍的同时,更重要的是推动财税改革,以弱化强制储蓄效应、构建橄榄型社会,发挥分散消费的潜力。区域方面,可以考虑“顺势”主动引导纺织、家电等供过于求的成熟产能向东南亚等周边国家分散,以加强区域合作。更重要的是通过小企业分散竞争、优胜劣汰来提升引领式创新能力,凭借新能源等优势产业输出来构建“中国-周边”技术扩散新模式。

从服务实体经济的角度看,需要基于产融分开、分业经营的原则推动金融重构,以支撑产业链集中与分散并存的两大变迁趋势。金融与实体的良性互动不会自发出现,需要公共政策的介入。这意味着需要构建集合了政府与市场、实体与金融各方力量的举国体制:以“大企业+大政府+大银行”的追赶式举国体制应对纵向风险;以“中小企业+制度建设+资本市场”的引领式举国体制应对横向风险。双支柱举国体制是应对产业链安全挑战的必要条件,而非充分条件。从应对安全冲击的角度看,双支柱缺一不可,需处理好政府与市场的边界、垄断和竞争的尺度以及大企业与小企业的关系等问题。

更多信息请见脚注[1]

正文

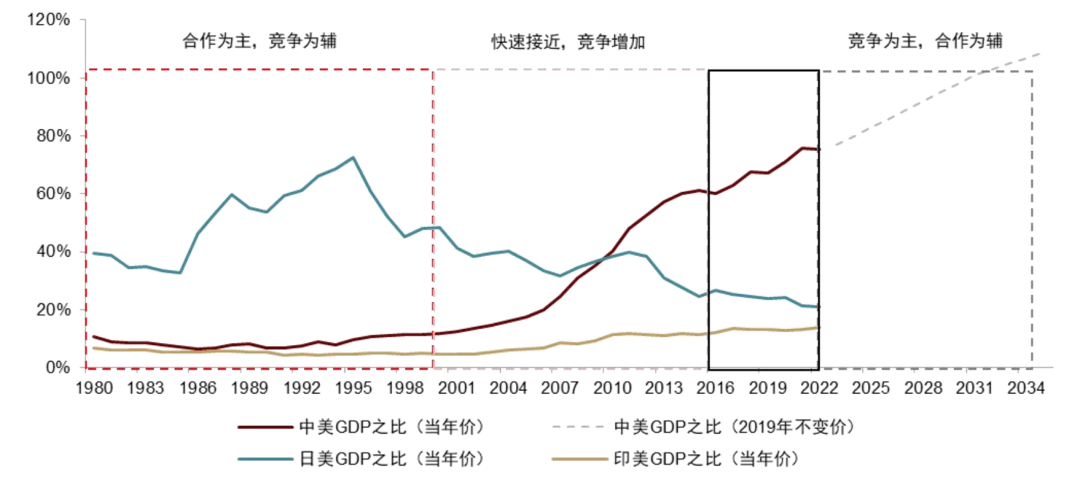

2022年8月,美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》,该法案不只包括美国政府扶持本国半导体产业发展的一揽子政策,还提出了“二选一”限制,要求接受美国联邦资金资助的企业,10年内禁止在中国及其他特别关注国家大幅扩建先进制程芯片的产能。这对半导体目前的全球产业链分工格局形成安全挑战,是国际竞争加剧在产业链上的体现。国际竞争加剧是由双方实力此消彼长的客观趋势决定的,由此形成的产业链安全冲击也将难免带有必然性和长期性特点(图表7.1)。考虑到俄乌冲突存在加速国际竞争向逆全球化转变的风险,更有必要系统研究如何应对由此形成的产业链安全冲击及变迁动向。

图表7.1:中国、日本、印度与美国GDP之比的变化(美元计价)

资料来源:“第一章 科技创新促进产业链安全与效率”,《创新:不灭的火炬》,中金公司研究部,中金研究院(2022)

与此同时,正如中金报告《数字创新助力重构产业链》和《绿色转型下的全球产业链:机遇与挑战》所强调的,在当前国际形势下讨论产业链变迁,数字经济和绿色转型这两个系统重要性因素不容忽视。一方面数字经济方兴未艾,将会重构企业边界:对于传统企业而言,降低了使用市场机制的成本,有可能导致传统企业边界收窄;对于高度数字化的企业而言,有望用更低的内部组织成本来支撑同样的企业规模,有利于数字化企业边界的持续扩张[2]。另一方面,具有全局性新约束作用的绿色转型,意味着粗放发展模式下几乎是零成本无限供给的环境要素,其使用成本将会迈入趋势上升通道。

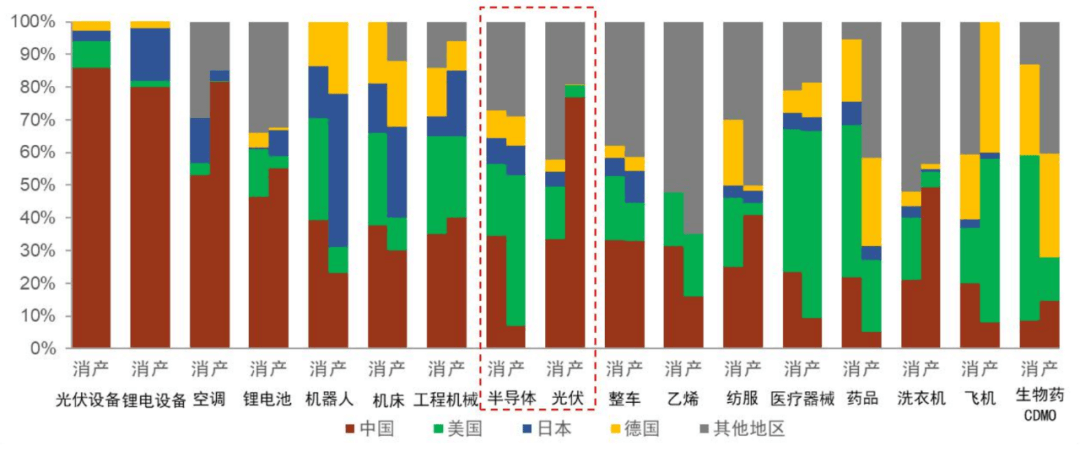

图表7.2:主要工业制成品的国别消费占比和生产占比

资料来源:工信部,各国相关网站,中国机床工业协会,中国光伏行业协会,印度品牌价值基金会(IBEF),高工机器人,高工锂电,医械数据云,弗若斯特沙利文,产业在线,Wind,Bloomberg,Statista,BP,SIA Factbook,EVTank,IBISWorld,Markines,WSTS,Bnef,Reuters,S&P Global,Euromonitor零售数据(2021),Textile World,Marketresearch,Aero Dynamic Advisory,Off-highway,USGS,MB,Grandviewresearch,IQVIA,中金公司研究部,中金研究院

注:(1)生产(消费)占比= 该地区该行业产值(消费规模) / 全球该行业总产值(总消费规模)

数字经济、绿色转型下的安全冲击,对不同行业的含义并不一样。以中国占全球比重为例,半导体、高端装备、精细化工、部分医药器械等行业的特点是供不应求,光伏、家电、纺服等行业的特点则是明显的供过于求(图表7.2)。由此而来的问题是,对于国际分工格局不同的行业,逆全球化动向下的产业链安全含义与风险表现是否相同?考虑到数字经济和绿色转型两大系统因素后,产业链变迁是否存在不同方向?是发挥中国的规模优势,还是更多依靠区域合作,再或者更多借助于其他产业政策来应对变迁?对于这些问题的探讨,可以从三个维度展开:一是产业链环节的纵向增减、变化;二是各生产环节在不同区域间的横向迁移;三是产业链不同环节、不同国家之间的互动关系,亦即供应链分析。本文将主要从前两个维度展开讨论,中金报告《改善供应链生态,应对产业链风险》将聚焦供应链分析,随后几篇将针对不同行业展开具体分析,中金报告《产业链变迁中的投资》聚焦投资含义。

一、国际产业链成因:技术进步 + 国际关系缓和

从产业组织的角度看,半导体产业链属于典型的温特制,即以模块外包、分工协作为主要特点。但分工协作并非由Windows、Intel首创,而是在1970年代的丰田制时期就已经出现。流行观点将丰田制的成功归结为精益生产的“高明”理念,一个重要特点是追求零库存以降低成本,同时积极响应市场的定制化需求。如果说是精益生产理念的高明性带来了外包与分工协作,那工业化远早于日本的美国,为什么在1920年代“选择”的是纵向一体化的福特制,而“没有想到”通过纵向分解、分工外包的模式来提高生产效率?

图表7.3:全球贸易占GDP的比重(%)与产业组织模式

资料来源:Our World in Data,中金研究院

要回答这个问题,可能需要暂时脱离“精益生产”的微观视角,自上而下地重新考察丰田制与福特制出现的时代背景。从自上而下的视角来看,1920年代及其之后福特制盛行时期,“恰好”处于逆全球化的阶段。当时各国市场割裂程度不断加深,贸易占全球GDP的比重日益下滑,企业面临的潜在市场规模由全球大市场不断收缩。丰田制虽然盛行于1970年代后,但在二战结束之后的再全球化初期即已开始酝酿。自上而下的角度看,似乎可以说是再全球化成就了丰田制,使精益生产从一种美好的理念得以成为现实(图表7.3)。

(一)提高效率:全球化的纵向与横向产业组织含义

如何理解再全球化与丰田制的上述关系?从产业组织的角度看,企业之所以不将规模报酬递减的业务外包给专业化企业来承担,很大程度是由于该业务的市场规模太小,不足以支撑一个专业化企业或产业来承接该业务[3]。因此,全球化对于产业链的一个重要纵向含义,即是通过扩大市场规模促进分工协作,分工深化会反过来推动市场规模进一步扩大,形成两者相互促进的正向循环[4]。从这个逻辑上看,全球化能够为丰田制成功践行“精益生产”理念提供较好的解释。例如,如果没有全球化下的大市场支撑,奉行“零库存理念”的企业即便想将内部的库存管理压力转嫁给市场承担,也不太容易在市场上找到合适的承担者。至于满足客户的定制化需求,很大程度上也是受益于全球化的大市场,让每一个所谓的小众需求都能形成足以实现规模经济的细分市场。总之,丰田制的成功与其说是因为理念先进,不如说是赶上了二战后再全球化的时代环境,全球化带来了规模不断扩张的全球大市场,推动了产业链的纵向分工。对于身处逆全球化时代的企业而言,没有足够大的市场规模支撑,即便产生出高明的分工协作理念,也难以在实践上获得成功。

图表7.4:1990-2018年全球及中美平均关税

资料来源:World Bank,中金研究院

注:平均关税为所有商品的简单算术平均关税。中美平均关税是指,中国从美国进口的平均关税(上边的线)以及美国从中国进口的平均关税(下边的线)

图表7.5:产业链合作的技术扩散模型

资料来源:中金研究院

从横向视角来看,全球化反映出国际关系的缓和趋势。在二战之后,尤其是1990年代冷战结束之后,东西方国家进入前所未有的和睦相处阶段。伴随着国际关系日渐缓和,全球平均关税逐年下降(图表7.4)。作为全球最大的发达国家和最大的发展中国家,中美两国具有庞大的经济体量,中美合作成为国际产业链合作的核心,形成了以技术扩散为主要内容的G2模式。根据技术差距理论,技术水平在不同国家之间的相对差别有利于促进国际分工和国际贸易[5]。具体来说,先发国家创造出新产品后,往往会逐渐将其低附加值的生产环节外包给后发国家。在这个过程中,后发国家通过积极参与国际协作,在产业链分工中通过学习逐渐缩小与先发国家之间的技术差距。整个产业链协作过程为先发国和后发国均创造了更多收益,先发国促进了后发国的技术进步,后发国也为先发国带来更大的市场需求(图表7.5)。也就是说,技术差距驱动了国际间的分工合作,全球的生产效率也由此得到提升。

(二)降低交易成本:技术进步提供可能性,国际关系缓和将“可能”变为现实

长期以来,传统看法更多强调分工提升效率的收益,却忽视了分工也会带来新的成本。在二战后再全球化刚刚起步的1950年代,产业组织方面的研究即已认识到这个问题,并将其称为“双重边际化”,是指当企业纵向分解为上、下游协作生产的模式时,由于上、下游企业的利益并不完全一致,且均以自身利益最大化为目标,会使整个产业链经历两次加价,最终的产品价格可能会高于纵向一体化时的边际成本[6]。从新制度经济学的角度看,双重边际化体现了分工带来的交易成本上升,例如搜寻成本、契约签订和执行成本、监督控制成本、运输成本等。

考虑到这些交易成本后,国际分工之所以发生,不只是因为分工会带来效率,而是因为分工带来的效率增进幅度超过了交易成本上升幅度。若分工的交易成本很高,甚至吞噬了分工产生的效率,那么分工协作就是无效的,不会产生全球化与国际产业链协作。在过去70余年的全球化历程中,有两个因素降低了国际分工带来的交易成本:一个来自于生产力,即技术进步带来了运输、通信等交易成本的持续下降;另一个来自于生产关系,即国际关系缓和降低了国与国之间的交易成本,极大地拓展了市场经济所支配的范围(图表7.6)。值得注意的是,运输成本、通信成本在二战结束前的逆全球化阶段下降得更快、更明显;二战后,虽然这些技术进步带来的交易成本下降速度明显放缓(图表7.7),但再全球化阶段却开始了。

图表7.6:技术进步与国际关系缓和促成国际产业链

资料来源:中金研究院

图表7.7:1930年以来的运输和通信成本指数

资料来源:Our World in Data, OECD (2007)[7],中金研究院

注:成本指数为相对于1930年的比重

从全球贸易占GDP比重看(图表7.3),1945年之后的全球化大致可划分为“和平—合作—和睦”三个明显加速的阶段。第一个是二战后的和平阶段,开启了再全球化的进程。第二个是1970年代后的合作阶段,全球化加速在很大程度上受益于布雷顿森林体系的解体。在二战结束之初,布雷顿森林体系一度支持了各国经济的战后恢复,促进了贸易等全球一体化。但作为固定汇率制安排,维持布雷顿森林体系需要限制资本的跨境流动,这限制了跨国企业发展与国际产业链合作的深度。因此,布雷顿森林体系解体有利于资本跨境流动,并通过跨国企业的快速发展,形成了第二次全球化加速期。第三个是1990年代后的和睦阶段,伴随着冷战结束,东西方进入到历史罕见的和睦相处阶段,国际关系日趋缓和、全球化迅速推进,越来越多的国家加入到全球产业链的合作中。反观1945年之前,尽管快速的技术进步带来了全球化的可能性,但一战、二战等剧烈的国际冲突完全抵消了这种技术红利,人类面临的现实是逆全球化。综上,技术进步提供了分工协作的交易成本下降的可能性,但国际关系缓和才将这种可能性真正转化为全球化的红利。

(三)又见逆全球化:国际竞争加剧提高交易成本

综上,过去70年国际关系逐步走向缓和,经历了从和平、到合作、再到和睦的发展过程,叠加信息通信等技术进步,大大降低了在横向的国际分工及产业链纵向分解中产生的交易成本,推动了全球化发展。但是,全球化目前似乎又来到了新的转折点。2018年贸易摩擦发生后,以G2合作为核心的国际产业链格局遭受到了挑战,国际竞争逐步加剧。2022年,俄乌冲突使国际竞争出现加速向逆全球化转变的迹象,国际产业链分工带来的效率提升,存在被国际竞争引发的交易成本上升吞噬的风险,国际产业链面临的安全冲击愈发凸显。与前述全球化所带来的纵向分解和横向分工含义类似,逆全球化在产业组织层面的含义,也可以从纵向和横向两个维度去理解(图表7.8),详细分析如下。

图表7.8:安全冲击下的产业链变迁及双支柱举国体制

资料来源:中金研究院

二、集中化:应对“卡脖子”风险

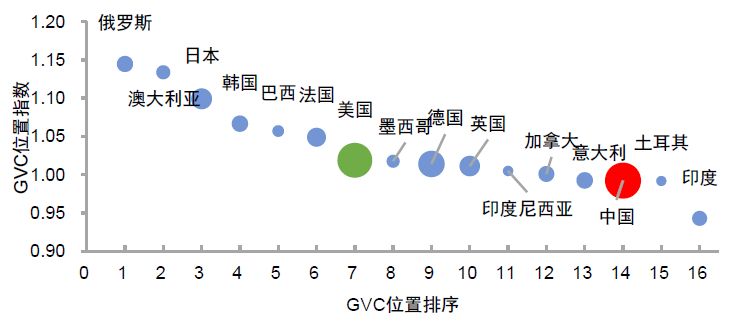

如前所述,逆全球化动向下,国际关系紧张意味着产业链上下游环节之间的交易成本上升,国际间的序列生产受到挑战,纵向风险由此产生,本质上是供给侧风险。例如,以G2技术扩散为核心的高科技产业链合作模式难以为继,高科技领域“卡脖子”问题凸显、备受社会各界关注。需要说明的是,全球价值链位置指数的分析表明,中国面临的卡脖子风险并非仅存在于高科技领域。所谓全球价值链位置指数(GVC位置指数),是从最开始的原材料和最终端的需求两个视角,对各国在全球价值链中的上下游位置进行的综合评估[8]。指数越高代表离终端消费者越远,反之则离终端消费者越近。如图表7.9所示,俄罗斯、澳大利亚两国的指数最高是对这些国家主要输出最上游的矿产、油、气等自然资源的体现;日本和美国的指数较高则是由于他们位于中上游的研发等环节,主要输出知识产权、关键零部件等中间品。

图表7.9:2019年全球价值链位置指数

资料来源:ADB MRIO数据库,中金研究院

注:气泡大小代表该国总出口中被国外吸收的国内增加值大小

中国位于全球产业链分工的下游,非常靠近终端的消费者[9]。这意味着从纵向的序列生产角度看,中国不但需要美国等国的高端设备、知识产权、关键零部件等高科技产品投入,也需要资源输出国的原材料投入。以本国自然资源生产、消费占全球比重为例,除煤炭外,从铁矿、铜矿等工业金属,到石油这样的传统能源,再到对新能源有重要意义的镍钴锂,中国均处于供不应求状态,对海外供给的依赖度较高。虽然在高科技和自然资源领域均存在卡脖子风险,但从产业组织的角度看,应对这两类纵向风险的方式是不一样的,高科技领域主要需通过供给侧的纵向一体化来解决,需求侧的横向一体化则是自然资源领域的重要应对方式。

(一)高科技领域:供给纵向一体化,加速追赶式创新

需要说明的是,从序列生产中断的角度看,产业链纵向风险其实并非仅来自于国际竞争,疫情、绿色转型等因素也会形成产业链安全冲击,在微观上突出体现为运输成本上涨、零部件供货延迟等供应链问题。加强供应链的稳健性和韧性,可以考虑从两方面着手:一方面加强对供应商的管理,可考虑增加重要产品的备选供应商,以避免供应商过于集中;另一方面加强供应链管理,适度增加库存,加强上下游企业之间在物流、信息流、资金流等方面的互动(关于供应链管理的更多分析,详见《改善供应链生态,应对产业链风险》)。

作为不改变产业链纵向分解格局情况下的风险应对方式,提高供应链的韧性和稳健性确实在一定程度上、一定时间内有助于缓解一些产业链中断风险。但对于由国际竞争造成的高科技卡脖子风险而言,根本性的应对方式还是加速追赶式创新以突破卡脖子的环节,“重回”纵向一体化有助于实现这个目标。如前所述,国际竞争加剧意味着分工协作的交易成本上升。从新制度经济学角度看,使用市场机制的交易成本越高,企业越倾向于扩大边界,通过纵向一体化、减少分工环节,来规避国际竞争加剧带来的交易成本上升问题。

更重要的是,对化解高科技领域卡脖子风险而言,纵向一体化可以充分利用大企业在追赶式创新方面的优势:①与中小企业相比,大企业通常具有更多的知识产权、研发投入、人力资本等创新要素积累;②创新活动通常需大量资金投入(如用于产品开发、后期改进、设备购置等),小企业大多由于抵押品不足或现金流不稳定而融资能力有限,大企业在风险分担、融资渠道等方面有相对优势,现金流也相对更为稳定,更有能力承受大量研发资金投入带来的负担。另一方面,无论是对于半导体,还是高端机床、机器人、大飞机等高端装备(有关高端装备领域的更多分析,详见中金报告《高端装备:创造条件强化工艺积累》)而言,高科技领域的卡脖子本质上是工业制成品卡脖子,虽然制成品的供给受限引人注目,但解决问题的关键却并非在于一味扩大制成品产能,而是在于突破制成品上游的一系列生产环节。

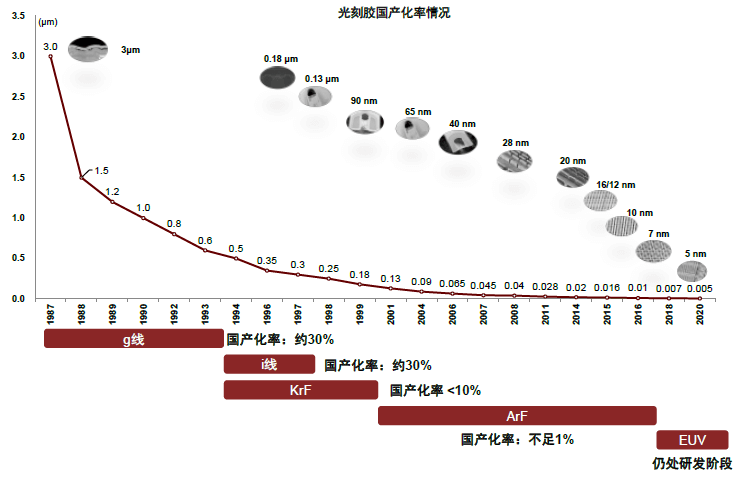

图表7.10:中国光刻胶与海外先进水平仍存较大差距

资料来源:台积电官网,中国电子材料协会,中金公司研究部

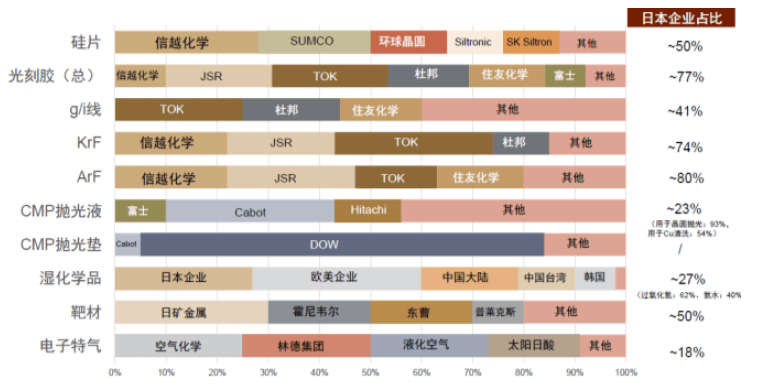

图表7.11:日本在半导体材料中的重要地位(2020年)

资料来源:eetimes,中金公司研究部

比如,在备受关注的半导体领域,虽然卡脖子的体现之一为半导体制成品供应受限,导致下游的一些手机、汽车等终端产品生产停滞或面临中断风险,但这仅靠横向扩大半导体的制成品产能是不够的,因为卡脖子的根源在于设计用的EDA软件、精细化工中的光刻胶以及高端装备中的光刻机等中上游领域。以光刻胶为例,中国的KrF光刻胶可量产,而可于先进制程的ArF及EUV光刻胶仍处于研发过程中(图表7.10,有关化工领域的更多分析详见中金报告《化工:大宗产品强优势,高端材料补短板》)。也就是说,所谓的半导体卡脖子,主要就是卡在这些设备、材料等中上游环节,制成品环节受限更多体现的是一个结果。

值得注意的是,日本在半导体材料领域具有显著优势。以用于先进制程的ArF光刻胶为例,日本目前占据了全球市场80%的份额(图表7.11,有关半导体等科技硬件的更多分析详见中金报告《半导体:变局、破局、开新局》)。如果后退几十年看,日本在1980年代半导体制成品(当时主要是DRAM存储芯片)中的全球市场份额就已远超美国。就半导体这样一个路径依赖严重、先发优势明显的产业而言,日本、中国相对于美国都是后发者,1970年代的日本在生产DRAM时也是高度依赖美国的材料、设备供给。日本之所以能够后来居上,在当时主流的芯片制成品以及上游的原材料领域赶超美国,需要归功于1976年的VLSI(超大规模集成电路)计划。

该计划有三个特点:①大政府,日本政府直接组织相关企业形成紧密的合作集团,具体由日本通产省牵头并提供技术支持;②大企业,以日立、三菱、富士通、东芝、日本电气、NEC等六家大型企业为骨干;③纵向一体化,即六家骨干企业构成的企业集团对产业链各关键环节进行了纵向的全覆盖。具体而言,日立负责研发电子束扫描装置和微缩投影紫外线曝光装置,富士通负责研发可变尺寸矩形电子束扫描装置,东芝负责研发EB扫描装置与制版复印装置,日本电气负责对硅材料进行技术开发,三菱负责研发集成电路工艺技术与最关键的投影曝光装置,NEC负责进行集成电路产品的封装设计、测试、评估研究[10]。得益于“大企业+大政府”的纵向一体化,日本“VLSI计划”较快在半导体产业对美国实现了赶超。1980-1986年间,日本在全球半导体市场的份额由26%上升至45%,同期美国的份额由61%下滑至43%[11]。当时日本质量最差公司的DRAM产品,不合格率也仅有美国质量最好公司的1/6。在日本纵向一体化构筑的强大竞争优势下,曾经占有DRAM市场80%份额的美国英特尔公司不得不关闭工厂并裁员,最终彻底退出了存储芯片市场[12]。

(二)自然资源领域:需求横向一体化,提升对外谈判地位

如前述,纵向一体化之所以能够成为应对高科技领域卡脖子风险的方式,一个重要原因是可以充分发挥大企业在创新能力方面的优势。从产业组织变革角度看,并非只有纵向一体化可以构建起大企业(集团),横向一体化也可以实现生产集中,也可以发挥出大企业在创新能力方面的优势,德国的IG法本是这个方面的典型代表。德国虽然是第二次工业革命的重要起源地,但除了煤炭之外,本土缺乏石油等重要自然资源。在当时,与作为先发国家的英国相比,德国对海外资源的掌控能力要弱很多;与同样属于第二次工业革命发源地、同样属于后发国家的美国相比,德国不具有美国地大物博的优势。

因此,在20世纪上半叶的激烈国际冲突中,德国始终面临着石油等自然资源卡脖子问题,IG法本公司在破解当时德国所面临的资源卡脖子风险方面做出了突出贡献。例如,法本公司利用德国丰富的煤炭研制出煤制汽油和煤制橡胶,缓和了因缺乏石油造成的汽油短缺与橡胶短缺问题[13];尿素、硝酸磷酸钾等化肥的工业化生产工艺创新,显著提升了德国的农业生产力,缓解了土地资源不足对食物供给的约束[14]。

从产业组织的角度看,横向一体化是IG法本公司强大创新能力的基础。1904年,德国拜耳、巴斯夫两大化工巨头与规模较小些的阿克发公司进行了一定程度的横向一体化,组成了“IG”,意思是具有利益共同体性质的企业集团。为了应对一战期间激烈的国际竞争,在德国政府支持下,1916年赫切斯特等五家化工企业与早期的IG集团进行合作,形成了第二次横向一体化。1925年,以利益共同体存在的原八家公司以换股的形式组成单一企业,也即IG法本化学工业公司,完成了最终的横向一体化。

需要强调的是,作为八家成员企业的绝对骨干,拜耳、巴斯夫与赫切斯特三大巨头在19世纪末都是做合成染料起家的,它们并非这些新技术的发明者,而是从英国、法国等先发国家那里学习来的。但在IG法本横向一体化的产业组织结构所展现的强大竞争力面前,英、法两个先发国家的化工产业被德国赶超,即便经过了一战的巨大破坏,也未能动摇横向一体化的IG法本对英、法两国化工产业的竞争优势。最终,曾经先发的英、法两国化工业,也不得不通过横向一体化的方式,与德国化工业进行竞争。[15]

从IG法本的实践来看,横向一体化除了有助于共享技术等创新要素外,还可以实现原材料的共享。以1916-1925年间的第二次横向一体化为例,虽然八家成员企业是独立运营的企业集团,股票单独交易、各自结算利润,但对于生产原料却是强调统一调配[16]。1925年合并为单一企业后,IG法本对成员企业原料需求也实现了最大化的集中。从这个案例中可以得到一个启示,横向一体化有助于实现资源需求侧的集中。在产业组织的层面上,集中的重要意义在于增强了需求侧对供给侧的谈判地位,有助于提升需求侧对资源供给的掌控能力,进而缓解资源约束下的纵向风险。

更重要的是,考虑到“资源诅咒”问题,国际竞争加剧下的横向一体化变革,是值得通过政策干预去推动的。对于芯片、大飞机、高端机床等工业制成品的供给而言,创新等人类的积极性、主观能动性发挥着关键作用。从生产力决定生产关系的角度看,即便公权力等超市场的力量可以将这些产能进行初期的随意分配,由此导致的生产力破坏最终也将迫使这些产能重新配置到最有创造力的人手中。因此,对于越是科技含量高的工业制成品而言,产权配置越不服从超市场的力量,而是服从人的创造性、积极性。

石油、铁矿石、镍钴锂等自然资源则不同,其地理分配主要是一种天然禀赋,而非人类通过发挥主观能动性创造出来的。这意味着一个国家如果想要获得更充足、可靠的自然资源供给,相比于发挥人类的创造性,利用国家权力来扩张所能够支配的地理范围是更有效的手段。因此,越是自然资源丰富的地区,反而越是很难发展起先进的制造业、越是难免由国际势力激烈角逐引发的动荡与战乱。

因此,率先发生工业革命的英国,作为一个本土疆域有限、自然资源匮乏的工业国,通过强权构建了几乎覆盖全球的殖民贸易体系,确保了资源的充足供应。即便是在现代,由国家权力而非人类创造性决定自然资源供给的逻辑依旧成立,一个突出体现即是OPEC。从产业组织角度看,1960年成立的OPEC是由国家权力推动的国际石油市场供给侧的横向一体化,一举扭转了殖民贸易时代资源输出国对于工业国的劣势。这种横向一体化的产业组织优势,也增强了相关国家在国际竞争中的地位,并一度引发了欧美的滞胀危机。

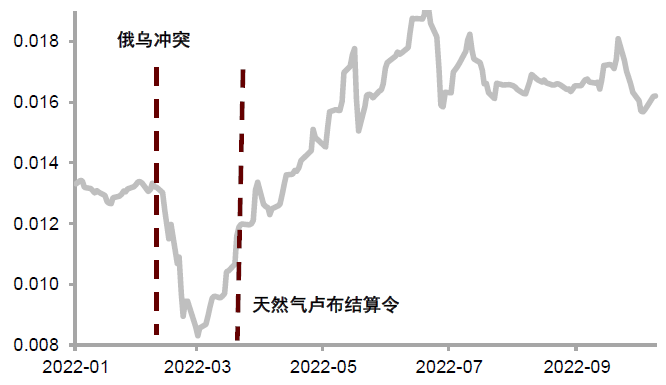

今年以来,俄罗斯卢布对美元汇率的剧烈波动也印证了国家权力与自然资源供给的这种紧密联系。2022年2月俄乌冲突爆发后,受到美欧制裁的影响,卢布汇率一度贬值33%,但在3月底俄罗斯宣布与“不友好国家”的天然气贸易以卢布结算后,卢布迅速升值64%,并超过了俄乌冲突爆发前的水平(图表7.12)。面对俄罗斯在能源市场的强势,欧美试图通过一致行动对俄罗斯的一些重要资源品进行限价。2022年9月,美国财长耶伦表示,七国集团财长对俄罗斯石油价格实施限制达成协议[17]。从产业组织的角度看,七国集团实质上是试图通过石油市场需求侧的横向集中,来提升消费国对供给侧的市场势力。

图表7.12:2022年以来卢布兑美元的汇率

资料来源:Wind,中金研究院

图表7.13:各国钢铁业CR3(前三大企业的市场份额)

资料来源:世界钢铁协会,中金研究院

反观中国,从消费量占全球的比重来看,中国占全球铁矿的64%、锂矿的58%、铝土矿的57%、镍矿的56%、铜矿的41%以及钴矿的32%。应该说,在绝大多数面临纵向风险的自然资源领域,中国都是第一大消费者,但这样一个巨大的消费占比并没有转化为中国在相关市场上的买方优势。很大程度上是因为中国买家在全球自然资源市场上并非以一个整体出现,导致加总起来的需求占比虽然很高,但各个主体分散地与供给侧进行谈判,远没有体现出中国在这些市场上应有的谈判地位。以中国占全球消费比重最高的铁矿为例,2009年工业和信息化部曾指出:中国钢铁企业700多家,具有进口铁矿资质的企业112家,如果都无序地跟世界上的铁矿供应商谈判,吃亏的只是中国[18]。并提出:需要避免内部的无序状况和互相之间的无序竞争抬高铁矿石价格[19]。然而十余年过去了,中国钢铁产业的CR3集中度只有20%,不但远低于日本、美国等发达国家,也低于印度、土耳其这样的发展中国家(图表7.13)。

展望未来,所谓国际竞争加剧,本身就意味着各国正在加大对经济的干预力度。对于自然资源这种主要由国家权力进行配置的产品而言,国家干预力度增强更是在所难免,俄乌冲突中俄罗斯、OPEC等石油输出国和欧美等主要消费国不约而同地通过国家权力强化石油市场供需博弈也印证了这一点。对于中国而言,鉴于工业金属、传统能源以及新能源金属等自然资源均是严重供不应求,且总体消费占全球比重又极高,可以考虑通过需求侧横向一体化的方式来应对,不但有助于提升创新能力,也可以提升对外的谈判地位,以综合应对国际竞争加剧下的资源纵向风险(更多有关大宗商品领域的详细分析,参见中金报告《大宗原材料:风险与保供》)。

(三)推动产业数字化变革,降低集中后的内部组织成本

无论是高科技领域供给侧的纵向一体化,还是自然资源领域需求侧的横向一体化,集中给企业带来的不只有规避外部交易成本上升、增强追赶式创新能力的好处,也有内部组织成本上升的坏处,可能会造成规模不经济、范围不经济等大而不强的问题,严重的会导致企业运营效率降低、一体化战略失败。从特斯拉的经验来看,产业数字化有助于降低集中后的内部组织成本。

不同于现代车企大多采用丰田制的产业链分工协作模式,特斯拉似乎出现了向福特制所代表的纵向一体化回归的“返祖”现象。而且,纵向一体化的特斯拉似乎并没有显著的规模不经济、范围不经济等内部组织成本上升问题。一方面是因为特斯拉通过生产技术进步降低了企业内部组织成本。例如相较于传统车身的“冲压+焊接”工艺,特斯拉的一体化压铸大幅减少了零部件数量以及生产工序步骤,所使用的人员、设备等要素成本显著下降,在很大程度上降低了企业的内部组织成本,使纵向一体化变得更有效率。

更重要的是,特斯拉并非传统车企,而是从事造车活动的数字化企业,产业数字化是特斯拉的核心优势。例如,特斯拉着力打造软硬件一体化经营模式(自研芯片搭配自动驾驶等),构建数字化服务生态系统(自研Version操作系统,收购推特等)。与石油这类实物资源不同,数据要素作为一种虚拟资源,具有较强的通用性。得益于此,数字化企业在积累大量数据后,更容易出现跨界经营、实现范围经济[20]。与此同时,产业数字化也有助于降低企业内部组织成本、实现规模经济。例如,基于互联网的电子商务不仅显著降低企业营销活动的相关成本,还可以通过大数据技术优化企业库存等管理成本[21]。因此,在纵向一体化或者横向一体化的变革过程中,需要推动产业数字化进程,以降低集中后的内部组织成本、增强应对纵向风险的能力。

三、分散化:应对“去中心化”风险

安全冲击下,产业链所面临的不只是纵向风险,还有横向风险的挑战。因此,并非所有行业均需集中化变革,而是仅限于存在卡脖子风险的领域。更重要的是,一体化所形成的大企业(集团)虽在追赶方面拥有优势,但无助于解决引领问题。以VLSI计划为例,日本凭借纵向一体化的产业组织优势在1980年代一度实现了对美国半导体产业的赶超,甚至发生了英特尔“被迫”退出DRAM市场的标志性事件。但是,这种追赶乃至反超并没有持续多久。1990年代之后美国再次回到半导体产业的领先地位,日本也再次沦为追赶者,一个重要背景是美国开辟了市场规模堪比DRAM、利润空间更大的算力芯片新赛道。也就是说,在美国开创的赛道上,集中化的大企业(集团)固然有助于日本追赶,但想成为真正的引领者,需要有不断开辟新赛道、新领域的能力。从产业组织角度看,美国雄厚的引领式创新能力,很大程度上得益于小企业的蓬勃发展,这也是应对横向风险的关键所在。因此,本文提出以分散化对“去中心化”风险,具体有三个方面的含义。

(一)需求方面:从过度依赖集中投资,转向提升分散的消费潜力

从2000年到2019年间的产成品贸易流向变化可以看出(图表7.14),中国取代日本,成为与美国、德国并肩而立的全球三大产成品贸易中心节点。新冠疫情以来,三足鼎立格局发展为一头独大。逆全球化的动向下,美、欧近期出台了一些政策,希望摆脱对中国这个产能中心的依赖,中国产业链外迁的横向风险由此产生。值得注意的是,如果中国产能是用于满足本国需求的,那么无论他国对中国产品施加多高的关税或者其他非关税壁垒,也很难影响中国产业链的地理位置决策。因此,我国一些产业链之所以面临横向风险,他国关税等政策只是表面的触发因素,根本原因在于这些政策所倚赖的是对方庞大的内需。

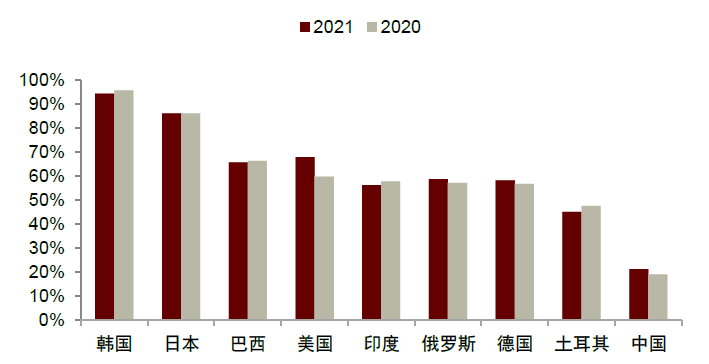

也就是说,横向风险首先是一种需求侧风险,中国可考虑的一个应对之策也是从需求端发力,充分发挥大规模需求优势(有关规模优势的更多讨论,详见中金报告《逆全球化下的规模经济新优势》)。从需求侧角度看,生产是手段、消费是目的,居民消费占比更高的经济体对于生产者区域布局决策更有吸引力,这一点对于处在逆全球化转折点上的国家而言尤为重要。只有居民消费能力上升,才有可能真正弥补由逆全球化带来的总需求下降压力。然而,我国目前的需求构成是外需及投资需求占比较大,居民消费占比过低。从2019年G20国家的居民消费占GDP比重来看,中国仅为40%左右,在G20中位列倒数第二。

更重要的是,中国居民消费占比之低超过了人口红利决定的趋势水平(图表7.15)。可能的原因有两个,一个是消费场景受限,另一个是消费能力受限。所谓消费场景受限,是指有消费能力但无法自由地释放消费需求。典型体现是作为居民消费的重要构成,中国汽车消费潜力并未得到充分的释放。根据中金公司研究部汽车团队的分析,截至2021年底,美国超800辆,日韩超400辆,中国民用汽车千人保有量仅约为200辆,仍有看较大空间。要一步释放中国汽车消费的潜力,需要消除一些场景性的限制因素。例如,汽车限购及路权政策的放松可以释放北上广等限牌城市需求,道路规划、停车便利性及用车环境改善可提升高人口密度城市的汽车承载力。对于销量快速增长的新能源汽车而言,充换电设施覆盖不足等产业链下游配套问题成为新能源汽车需求进一步释放的障碍(有关汽车行业的更详细分析,参见中金报告《从汽车大国到汽车强国》)。

图表7.14:全球产成品贸易流向图

资料来源:《总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量》(王直等,2015),ADB MRIO数据库,中金研究院

注:产成品指的是被直接进口国吸收的最终商品出口。根据全球价值链的分析框架,可以将一国总出口可以分解出产成品出口、中间产品出口等部分。贸易流向图中任意一条曲线代表按顺时针方向的上游节点出口商品至下游节点。紫色代表欧洲地区,橙色代表亚洲和澳洲地区,绿色代表美洲地区;曲线颜色与出口国颜色相同

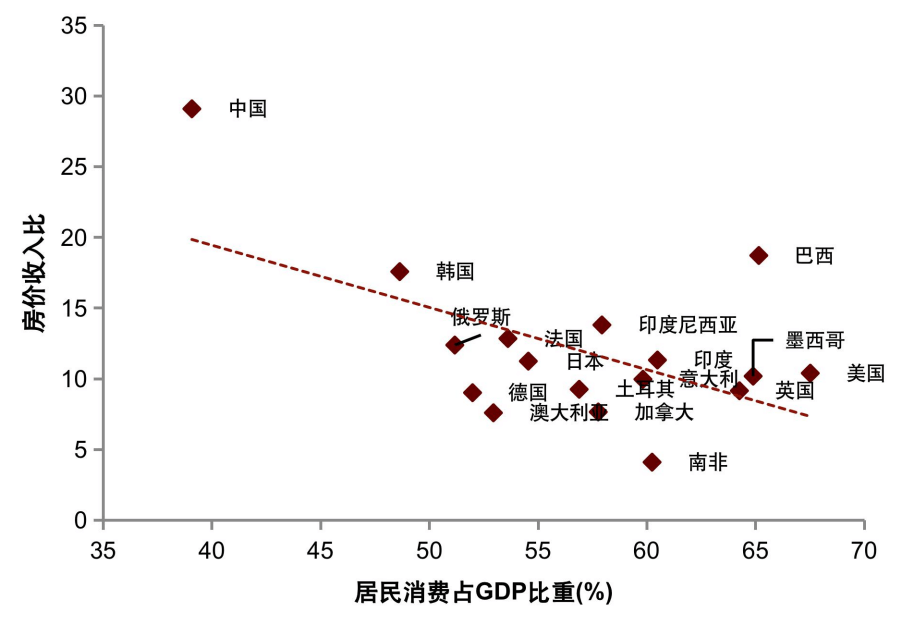

与消费场景受限相比,导致中国居民消费占GDP比重较低的更重要原因在于消费能力不足,分税制、地方“锦标赛”与土地金融结合形成的“强制储蓄”效应不容忽视。理论上,刺激投资和消费均可以促进经济增长,但从地方锦标赛的角度看却有不同含义。同样一笔财政支出,如果直接分发给本地民众用于刺激消费,则分散的居民消费可能外溢到其他地方去;如果集中地用于刺激本地投资,则绝大多数可以形成本地固定资产。锦标赛模式意味着,成绩不但体现为自己的绝对表现,也体现在与其他地区的对比上。因此,相对于容易外溢到其他地区的分散化消费而言,锦标赛模式下地方更偏好集中地刺激投资。

图表7.15:2019年G20居民消费占比与人口结构

资料来源:OECD,中金研究院

注:劳动年龄人口占比,是指15至64岁的劳动年龄人口数量占全国总人口数的比重。由于沙特和阿根廷的居民消费占GDP比重数据缺失,图中未包括这两个国家

图表7.16:2019年G20居民消费占比与房价收入比

资料来源:Numbeo,OECD,中金研究院

与此同时,分税制下地方可用于集中投资的资金需要依靠土地财政获得。事实上,这并非土地财政,而是土地金融,是地方将土地资产变现或以土地为抵押品进行加杠杆的金融活动。土地金融模式下,地价高低直接决定了地方自主财源的大小,而地价能够涨到多少又取决于房价。土地金融化意味着房地产通过决定地价,事实上“绑定”了地方的资产负债表,土地金融化进而也演变为地方对房地产行业提供的隐性担保[22]。数据显示,高房价对中国居民消费的挤出效应近年来愈发明显,房价与社会消费品零售总额的相关性自2012年后已为负相关[23]。高房价收入比背后的这种土地金融模式,形成了抑制居民消费的“强制储蓄”效应(图表7.16)。

总之,在过去劳动人口快速增长的人口红利年代,无论是为快速增长的劳动人口配备基建等生产资料,还是配备住房等生活资料,都需要大规模投资,锦标赛下的集中投资偏好正好可满足这一需求,土地金融也有效地为这种集中投资提供了融资支持,对中国过去的经济发展发挥了重要作用。而今中国人口红利渐行渐远,分税制下的锦标赛加土地金融,通过强制储蓄效应抑制了中国消费潜能的发挥。当前,为了应对逆全球化下的横向风险,亟需改变过于依赖集中投资来驱动经济增长的模式,以财税改革来缓解“强制储蓄”问题,通过构建橄榄型社会来释放居民部门看似分散、实则规模庞大的消费潜力。

(二)区域方面:分散至东南亚等周边国家,强化区域产业链合作

释放大国消费潜力,是希望通过扩大需求的方式来留住产业链、应对横向风险。随之而来的问题是,是否需要留住全部的产业链?尤其是对于一些严重供过于求的产业链而言,例如占全球产能82%的空调、77%的光伏、49%的洗衣机和41%的纺服,是否意味着将全部产能都集中地留在国内就可以确保中国的产业链安全?事实上,任何一个国家的资源都是有限的,因而存在一个资源约束下的安全、效率权衡问题。如果将产业链安全理解为本国产能占全球的比重越高越好,或者本国在全部产业、产业链的全部环节上都自给自足,则会面临“无所不备,则无所不寡”[24]的问题。

因此,本文对于提升产业链安全的理解,在于提升一国在国际产业链中的不可替代性[25],而不是一味地求大、求全。从这个角度出发,对于我国纺织、家电、光伏等产能严重供过于求的成熟产业链而言(图表7.2),似无必要保留所有产能,主动引导向外分散反而是有助于化解横向风险的举措。问题是,分散到哪些区域对中国更有利?如图表7.14所示,节点大小代表产成品总出口金额,曲线粗细代表双边贸易量的大小(仅保留了以2000年美元不变价计、超过50亿美元的贸易流)。可以看到,一方面中美之间的经贸联系远超其他任何经济体,另一方面东南亚等大部分亚洲国家与中国的联系比与美国的联系更紧密。即便是对于日本、韩国两个发达经济体而言,虽然与美国也有连线,但线的粗细(代表了产成品贸易量大小)不及与中国的连线。值得注意的是,全球新冠疫情爆发后的2021年与疫情前的2019年相比,不但中国流向各国的线条普遍明显变粗,与东南亚的联系也进一步深化,图中首次出现中国与马来西亚产成品贸易的连线。

另一方面,在过去七十余年全球化所铸就的各国紧密经贸联系下,逆全球化下的横向风险并不是说所有国家间的相互联系都会很快断开,而是三大区域中心尤其是中美之间的联系可能弱化,本身就意味着区域内部其他经济体对于区域核心节点的重要性相对提升;更重要的是,即便三大中心节点之间的直接联系弱化,也有可能通过各自加强与区域内其他经济体的合作而形成间接联系。无论是哪种机制,均意味着逆全球化下三大区域中心与本区域内其他节点之间的联系可能会“代偿性”增强,也凸显了加强区域合作在应对横向风险时的重要意义(关于加强区域合作更详细的探讨,参见中金报告《变中求兴:贸易规则演变与全球产业链》的分析)。

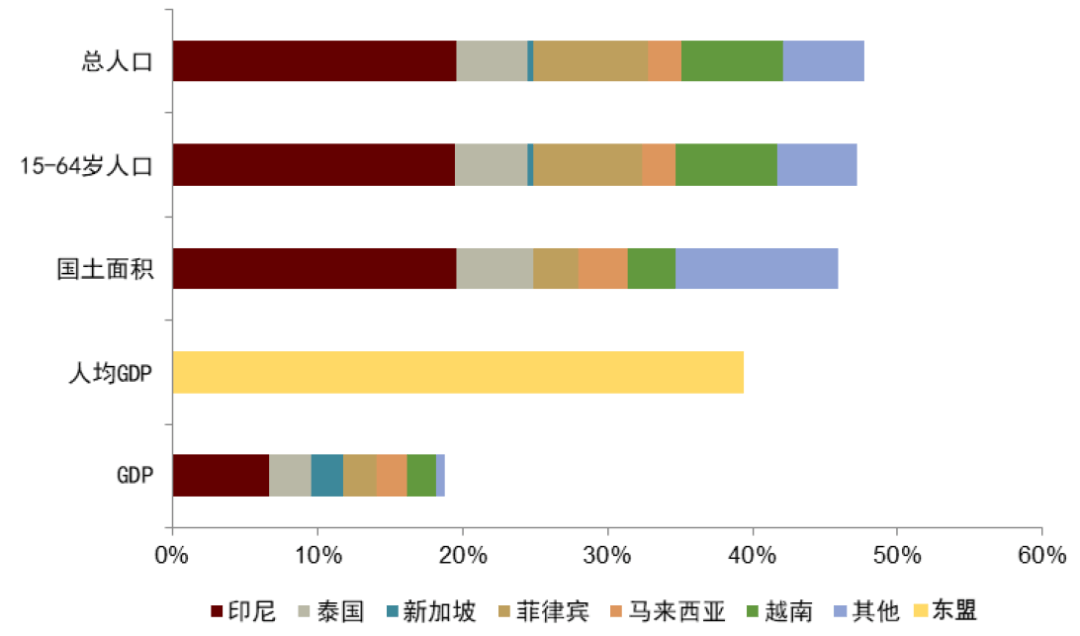

因此,无论是基于中国与东南亚经贸联系不断强化的现实,还是横向风险意味着区域内其他经济体对于核心节点重要性上升的逻辑,再或者地缘政治的考虑,东南亚诸国均应作为中国主动引导成熟产业链分散外迁的首选地。更重要的是,以对于制造业而言非常重要的人口因素为例,2021年越南和东盟总人口分别是中国的6.9%和47.7%,15-64岁的劳动年龄人口分别是中国的7.0%和47.2%。即便东盟作为一个整体且全民劳动也只有6.7亿劳动力,而中国仅劳动年龄人口就高达9.7亿。这也意味着相比于将产业链分散到其他人口庞大的经济体而言,中国向东南亚诸国分散成熟产能,在相当长时间内不用过于担心因双方经济总量快速接近而由合作为主转向竞争为主。

明确了向哪里分散迁移后,接下来的问题是分散哪些产业链?从横向风险角度看,图表7.2中严重供过于求的行业是需要优先考虑的对象,它们大多也是逆全球化动向下“去中心化”的目标。以家电、纺服为例,自2018年贸易摩擦开始,这两个产业链的横向风险即已显著暴露,直接原因是美国对中国相关产能的依赖度较高。即便是在贸易摩擦爆发的三年后,美国2021年25%的服装、43%的鞋依旧是从中国进口的。中国之所以占据着这些行业的庞大产能,很大程度上是受益于过去的人口红利。然而,中国要素禀赋正在由“劳动丰富、资本稀缺”转向“资本丰富、劳动稀缺”,即便没有来自于去中心化的横向风险,由人口红利消退带来的劳动力成本上升,也不再支持中国继续保持如此大规模的产能。在这样的背景下,一个对中国有利的应对方式即是将本国资本转移到劳动力丰富的国外,在海外实现本国资本与国外劳动的结合[26]。近两年快速发展的越南纺织业印证了这样一个逻辑,外资企业贡献了越南纺织业约60%[27]的出口金额,而中国占越南外商投资的约24%(有关纺服行业更详细的分析,参见中金报告《纺织服装:顺应转移,纵向突破》)。

因此,对于正处于人口红利时期的东盟,与其坐忧他国资本与东盟劳动力结合成为中国制造业的竞争对手,不如主动引导纺服、家电等受劳动成本上升影响较大的成熟产业,“顺势”向这些国家分散、推动中国-东盟产业链合作,有利于通过区域化来应对逆全球化下的横向风险,更重要的是顺应了中国要素禀赋格局的变化,有利于增进中国自身的利益。从这个角度出发,需要主动引导分散的还有高污染、高排放的产业。在绿色转型大背景下,原本几乎是零成本无限供给的环境要素,越发成为产业布局的新约束。化工在这方面体现得尤为明显,农药中间体、原药行业的安全环保成本快速提升,炼油、尿素、黄磷、工业硅等部分高耗能、高排放的行业存在分散迁移的必要性(有关化工领域的更多分析,详见中金报告《化工:大宗产品强优势,高端材料补短板》)。

(三)供给方面:分散竞争、优胜劣汰,以小企业促进引领式创新

除了向哪里分散、分散哪些产业外,通过分散到周边来应对横向风险,还需要考虑是否分散得了的问题。就内部而言,美国1980年代以来的教训表明,如果任由产业链过快外迁,可能会带来“中产塌陷”问题[28]。一个自然的应对是把握好外迁节奏,以兼顾就业市场的承受能力。不过,这种方法治标不治本,以拖累产业结构调整和生产力进步为代价来维持就业可能得不偿失,关键还是要扩大内需来解决产业链外迁形成的劳动力再就业问题,这就需要前述释放消费潜力等扩内需政策的支持。

关于是否分散得了,更重要的制约因素来自外部,也即目的国是否愿意接受这些产能。尤其是在绿色转型、环境友好已经成为全球大趋势的背景下,即便是发展阶段较中国落后一些的国家也未必愿意接受高污染产业的迁移。根据中金公司研究部纺服团队的分析,《越南工业废水国家技术规范》、《柬埔寨工业废水排放标准》中向公共污水处理系统排放的标准分别为COD≤150mg/L、COD≤100mg/L,比我国《纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-2012的间接排放标准COD≤200mg/L更为严格,越南等国也曾多次叫停污染严重的项目。因此,除了提供量的增长机会外,如果想提升他国对中国产业链迁移的接受度,进而通过产业链合作来强化区域合作,以实现共同应对横向风险的效果,还需要有助于提升他国经济增长的质。或者说,伴随着这些国家经济的不断增长,先进的技术转移对后发国家更有持久吸引力。

图表7.17:东盟主要指标与中国之比

资料来源:Wind,中金研究院

图表7.18:产品生命周期不同阶段的变化

资料来源:Salvatore(1995)[29],中金研究院

这意味着如果只转移产业链的所谓低端环节,而将技术含量较高的高附加值环节牢牢掌控在自己手中,可能是一种短期有效但长期不可持续的做法,因为后发国家终将不满足自己被锁定在低附加值环节。但如果将先进技术倾囊相授,G2技术合作模式走到今天这一步似乎意味着两国技术水平接近后难免更多地走向竞争。事实上,这个认识可能并不完整。中美之间量的差距远小于技术差距,如果以购买力平价来计算,中国的经济总量甚至可能已经超过美国[30]。因此,促使G2由合作走向竞争的首要因素是量的快速接近(图表7.1),或者说正是因为两国量的规模已然接近,才凸显了科技竞争的重要性。如前所述,鉴于人口、领土面积等方面差距较大(图表7.17),从“无恃其不攻,恃吾有所不可攻”[31]的博弈策略角度看,中国与周边国家构建基于技术扩散的产业链合作模式,将比G2技术扩散模式更具有可持续性。

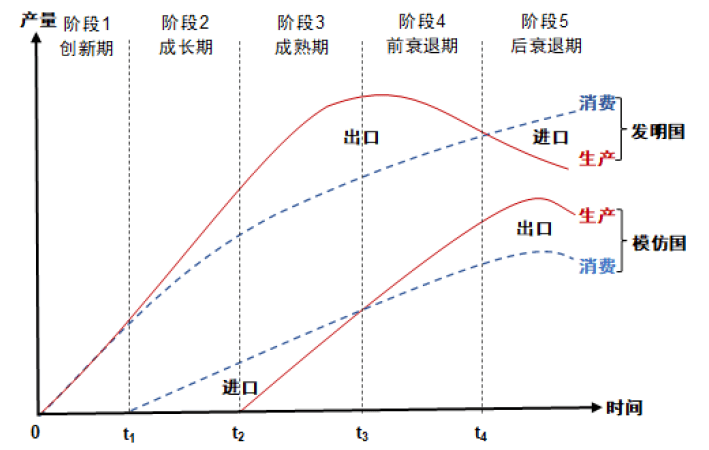

不过,超大经济体选择以中小经济体作为技术扩散的合作伙伴,仅能确保双方不至于最终走向激烈竞争,并不能保证后发的中小经济体能够一直愿意承接大型经济体的产业链迁移。因为一旦后发者学到先发者的全部技术后,与先发国家进行产业链合作的动力也会下降。对此,基于技术差距的产品生命周期理论[32]给出了有益的启示:当一个全新的产品刚被创造出来的时候,新产品仅在进行引领式创新的发明国被生产和消费;随着新产品不断改进,国外需求开始扩张带动产量大幅增加;当新产品在发明国完成标准化时,授权给国外厂商进行生产成为有利可图的方式,处于追赶地位的模仿国开始生产该产品以满足部分本国需求;进入衰退期后,原本的新产品变成了老产品,模仿国凭借要素价格较低的成本优势,以较低的价格向其他国家出口,在老产品赛道上甚至可以实现对于先发国的追赶乃至赶超,发明国则将资源投入到利润率更高的另一个新产品的研发活动中[33],在一个全新的赛道上继续保持引领地位(图表7.18)。

也就是说,如果想构建起可持续的“中国-周边”国家技术扩散模式,则需要能够不断地开创出新产品、新技术乃至全新领域。这样才能够持续站在引领他国前进的位置上,才能够让中国的技术对他国有持续的吸引力。这意味着,中国在通过追赶式创新来破解卡脖子问题的同时,还需要增强引领式创新能力,这样才能为区域产业链合作打下坚实的可持续基础,以更有效地应对横向风险。而引领式创新能力的构建,需要倚重分散化的小企业,而不是集中化的大企业,这涉及到大、小企业在创新能力和创新意愿方面的差别。如果从研发投入和人力资本累积来看,大企业的创新能力无疑优于小企业。但是,诺基亚“首创”了触屏智能手机却被苹果凭借智能手机弯道超车,柯达拥有数码技术的许多初期专利却终被数码技术颠覆。这些经典案例表明,创新不只是一种技术能力,也是一种主观意愿和组织变革能力。

所谓引领式创新,微观上的最主要特点是区别于当前主流产品的新产品[34]。而大企业之所以是大企业,恰恰因为其产品正是当下的主流产品。因此,引领式创新天然带有颠覆大企业现有产品的属性。而企业规模越大,越意味着与现有产品绑定的内外利益共同体越多,越意味着企业主动拥抱引领式创新的阻力越大。小企业恰恰相反,正因为它是小企业,内部组织成本较小,更有意愿通过引领式创新的方式颠覆大企业的主导地位。与此同时,创新的正外部性以及苹果公司站在巨人肩膀上成功进行引领式创新的案例,意味着小企业即便在技术上不够领先,也并不妨碍小企业将引领式创新的意愿落地为引领式创新的产品[35]。

因此,从应对逆全球化下的产业链风险来看,大企业更多的优势在于加速追赶式创新,适合应对纵向风险;小企业的比较优势在于推动引领式创新的概率更大,是应对横向风险不可或缺的力量,这对于光伏、锂电池等新能源产业而言非常重要。虽然中国目前已经在新能源的成熟技术路线上占据了技术与产能优势,但整个人类的绿色转型仍然任重道远,新能源发展也是方兴未艾,相关技术仍在快速演进中,为防止大企业对相关成熟技术形成路径依赖,在将成熟产能主动分散外迁的同时,还应该充分发挥中小企业的创新精神,让分散竞争、优胜劣汰的市场机制来“筛选”未来的技术路线,以提升中国持续引领新能源产业发展的可能性(有关新能源领域更详细的分析,参见中金报告《绿色转型与能源危机交织下的新能源安全课题》)。

值得指出的是,分散对于引领式创新的意义,不只体现在供给侧的产业组织结构以小企业为主上,也体现在分散化的需求更有助于诱导引领式创新。研究表明,消费者偏好的多样性,能够刺激企业不断地进行差异化创新以满足不同消费者的需求。一旦企业更早发现这些差异化的市场需求,并通过研发与生产来响应这些需求,则有望收获更大的创新绩效[36]。因为差异化创新一旦成功,很可能给企业带来超额利润,而超额利润正是激励企业创新的发动机[37]。供给侧的差异化策略能否成功,很大程度上取决于需求侧是否具有足够的多样性;需求越分散、差异越大,越有利于诱导较为激进的引领式创新。这也进一步印证了,由集中的投资驱动转向分散的消费驱动对于应对横向风险的意义,不只有利于扩大内需,也有利于促进引领式创新。

四、集中与分散并存的金融重构含义

2017年的全国金融工作会要求“金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全面提升服务效率和水平,把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节”[38],二十大报告再次强调“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”[39]。因此,从服务实体经济的角度看,金融行业需要推动组织重构,以支撑安全冲击下的产业链变迁趋势。如前所述,应对纵向风险之所以需要集中化是为了加速追赶式创新,通过分散化应对横向风险的关键在于增强引领式创新能力。因此,可以从金融与创新之间的关系切入,来探讨产业链变迁对于金融组织重构的含义。

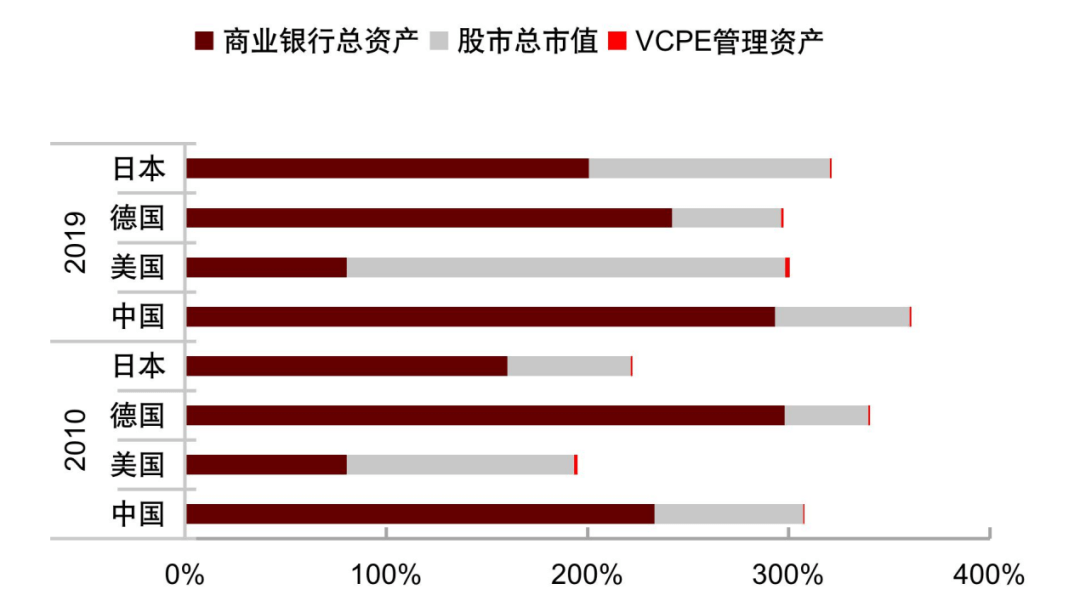

(一)银行更适合支持大企业主导的追赶式创新

如前所述,无论是日本纵向一体化的VLSI计划,还是德国横向一体化的IG法本,都是通过发挥大企业(集团)的创新能力,较好地应对了纵向风险。与此同时,1970年代的日本与20世纪初的德国都是银行体系主导的经济体(图表7.19),商业银行也是日本VLSI计划重要的资金来源方[40]。然而,有关金融与创新的一个流行认识却是“银行在促进创新方面是乏力的,甚至是不利于促进创新的”。如何理解这种流行认识和日本、德国实践似乎矛盾的地方?事实上,流行观点只区分了金融结构,而忽视了创新的结构,创新也存在追赶式创新与引领式创新、大企业创新与小企业创新、成熟企业创新与初创企业创新等结构划分。在研究金融与创新的关系时,只区分金融结构,而不区分创新结构,在逻辑上可能是存在问题的。

图表7.19:中、美、日、德金融结构:资产规模/GDP

资料来源:德国私募和创投协会,日本私募协会,Pitchbook,Wind,中金研究院

注:由于数据可得性问题,德国与日本VC、PE规模为当年投资规模

图表7.20:美、日、德股市市值/GDP

资料来源:Rajan, Zingalesd(2003)[41],中金研究院

首先,从国家视角看,日本与德国之所以会形成银行主导的金融结构,都和国际竞争下后发国家的追赶战略直接相关。对于19世纪末刚完成统一的德国而言,迫切需要追赶先发的英、法等国,李斯特的赶超经济学应运而生。与斯密所代表的强调自由竞争的古典经济学不同,李斯特更强调集中力量进行追赶。这样一种思想在金融系统上一个重要体现即是全能银行制度,为了动员一切金融力量赶超,德国银行既对企业发放贷款,也帮其发行股票、债券、进行直接投资,为企业提供全方位金融服务。虽然存在交叉感染的金融风险,但为了快速实现赶超,德国政府对银行的混业经营、产融结合仍持宽容态度,最终促成了全能银行制度。

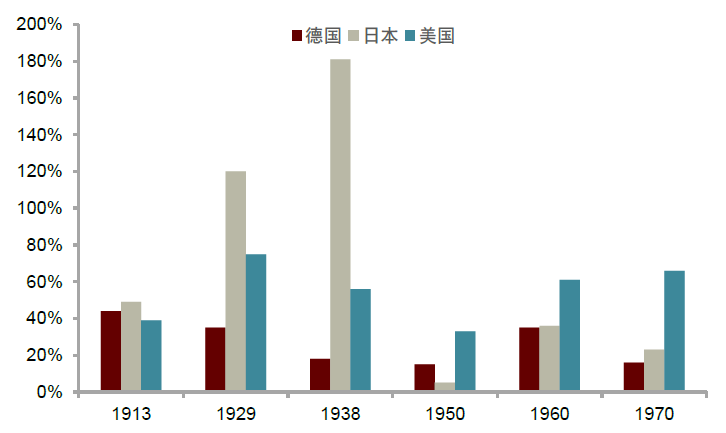

日本也有类似的情况,1938年日本股市市值与GDP之比高达180%,远高于同期美国的56%。到了1950年代之后,日本的资本化率却远远落在美国后面(图表7.20)。转折点发生在国际冲突激烈的二战期间,作为一个资源稀缺的国家,日本要支撑庞大的战争机器,只能通过更容易受政府控制的银行来集中全国的金融力量,逐步形成了主办银行制度。在这个逻辑下,1942年的日本《银行法》规定:日本银行必须以达成国家目标为使命进行运营。1944年,日本开始实行“军需企业指定金融机构制度”,各军需企业与银行“配对”,银行不仅保证“配对”军需企业的资金供应,还积极参与“配对”军需企业经营管理和财务监督[42]。

其次,从企业层面看,商业银行的信贷供给偏好与企业是否从事创新活动可能关系不大,主要是与银行的负债经营模式有关。一方面,银行资产靠负债支撑,只有确保资产端有收益,才能覆盖负债成本,为了解决资产端信息不对称问题,通常需要债务人提供抵押物,而大企业的抵押物多于小企业;另一方面,银行负债端通常有规律的现金流出,为了与之相匹配通常也需要资产端有规律的现金流入,成熟企业的现金流远比初创企业更稳定。因此,商业银行并非无法支持创新,而是无法有效支持抵押物较少的小企业和现金流不太稳定的初创企业的创新,对于抵押物较多的大企业和现金流稳定的成熟企业的创新,银行不存在刻意回避的动机。这也可以部分解释为什么华为作为典型的科技创新型企业,回避资本市场的同时却能够获得大量的银行信贷资源支持,很大程度上因为华为是大企业、成熟企业。

综上,笼统地讲银行无法有效支持创新的说法可能并不准确,因为银行可以有效支持成熟的大企业,且通常而言企业规模越大、创新越多[43]。总之。理论和实践的分析均表明,无论是支撑后发国家的追赶战略,还是增强大企业的创新能力,银行这种高度中心化的融资模式,均能够通过有效地集中金融资源来服务实体经济的需要。因此,对于通过集中化来破解卡脖子风险的产业组织变革而言,更适合以银行尤其是资金实力雄厚的大银行来支持大企业(集团)。考虑到我国金融资产绝大多数掌握在大银行体系中,以大银行来为集中化的大企业(集团)进行服务,就有了更重要的现实意义。

(二)引领式创新需要资本市场,尤其是繁荣的股权投资市场

在逆全球化动向下,中国产业链面临的挑战不只有纵向风险,还有横向风险。纵向风险需要集中化的大企业(集团)去应对,但分散的小企业在应对横向风险方面居于更关键的地位,因为小企业更有意愿推动引领式创新落地。作为一种高度中心化的融资模式,银行偏好具有抵押物的融资,小企业之所以被称为小企业,一个重要表现正是抵押物不足。更重要的是,引领式创新是开创新产品、新赛道、新领域的激进式创新,这会紊乱企业的现金流预期,抑制银行对于引领式创新的偏好。这两个因素共同决定了中心化的间接融资模式,难以有效支撑以分散化小企业应对横向风险的组织变革。

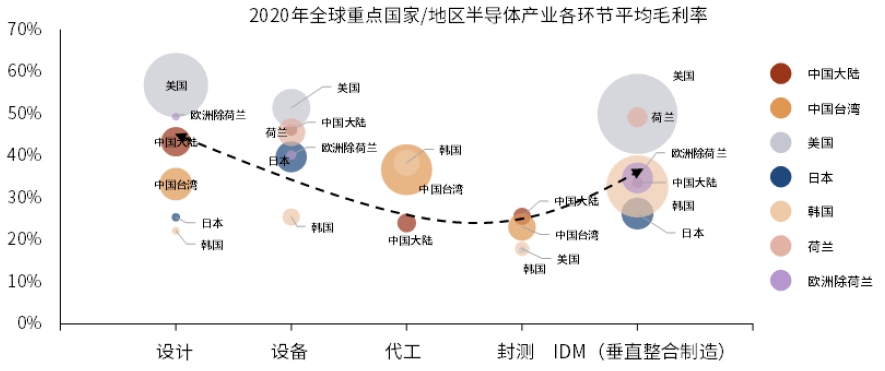

还是以1970年代的VLSI计划为例,日本虽凭借大企业(集团)加大银行的集中化模式,数年内就实现了对美国开创的存储芯片市场的赶超,但时至今日美国依旧是全球半导体产业链的主导者(图表7.21)。背后的重要一点,是得益于全新的互联网时代、尤其是智能手机时代中出现的算力芯片新赛道。在全新的算力芯片赛道上,美国之所以再次成为引领者,与其说是美国抓住了互联网和智能手机时代的大机遇,不如说是因为诸如Microsoft、苹果、谷歌等一大批具有引领式创新精神的美国企业共同开创了这个新时代。虽然这些企业目前都已经成为新经济的巨头,但在它们的早期发展阶段都是一些名不见经传的小公司,例如1981年做操作系统的Microsoft,当时是个仅有32人的小公司。众所周知,这些美国小公司大多是在美国繁荣的资本市场支持下才得以建立、发展起来。

图表7.21:美国依旧占据着半导体产业链的主导地位

资料来源:Wind,Bloomberg,IC Insights,Trendforce,Digitimes,中国半导体行业协会,“第一章 科技创新促进产业链安全与效率”,《创新:不灭的火炬》,中金公司研究部,中金研究院(2022)

注:气泡大小为该国/地区企业在对应行业的总营收规模相对值(中金公司测算)

这背后的逻辑是比较直观的。所谓引领式创新就是做他人未做过的创新,没有先例可循;而且,引领式创新的激进程度越高,结果的不确定性就越大。由银行做出集中决策的间接融资体系,风险偏好相对单一,难以匹配这种风险分布高度分散的创新活动。资本市场的本质正是高度分散化的投融资体系,由风险偏好高度差异化的投资者直接做出资金供给决策,因而有能力为各类高风险项目提供资金支持。以美国知名风投机构Horsley Bridge Partners为例,在其1985-2014年间投资过的7000多个项目中,超过一半的项目是亏损的,但6%的项目回报超过了十倍,贡献了投资总收益的60%[44]。因而资本市场越繁荣,意味着投资者的风险偏好差异越大,越有利于给予风险分布高度分散的各种引领式创新项目以支持。

这在医药市场上体现得尤为明显,与大多数领域的创新都是渐进式的量变创新不同,创新药大多都带有引领式、激进式的质变创新意味。以新冠疫苗中备受关注的mRNA技术为例,此前主要是为了用于肿瘤医治,如果不是遇上了百年罕见的新冠疫情,难以预知这项研发已久的技术究竟何时能给资金供给者带来商业回报。如此高度的不确定性,正是创新药领域的常态。根据中金公司研究部医药团队的分析,对于创新药的研发而言,每一万种候选化合物,经历研发全流程后或只有一种药物上市(有关医药产业链更详细的分析,参见中金报告《医药:努力创新,攀升价值链》)。一旦成功则通常意味着一个全新品类的诞生,相关企业也会成为这个新领域的引领者。因此,创新药研发只能更多从“愿赌服输”的资本市场寻求资金支持。

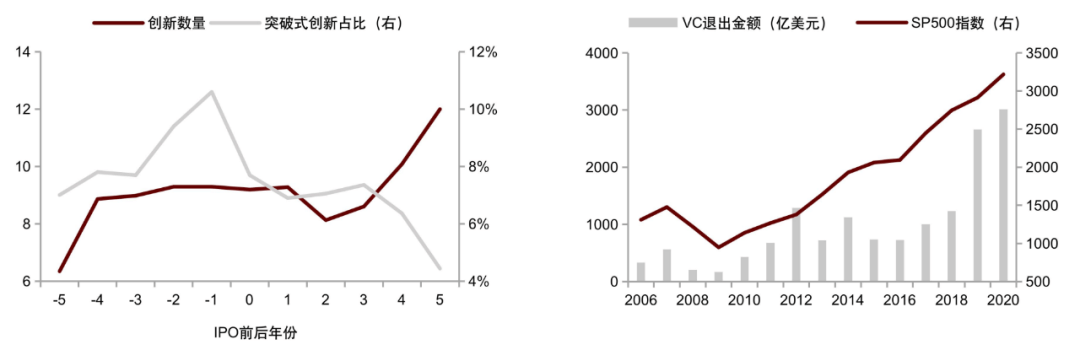

图表7.22:IPO后渐进式创新增加、激进式创新减少,对于引领式创新的更重要意义在于疏通VC退出渠道

资料来源:Simone, Moorman(2015)[45],Wind,Pitchbook,中金研究院

需要强调的是,资本市场对引领式创新的有效支撑需要建立在一、二级市场的良性互动上:初创小企业在激进式创新方面的意愿远高于成熟大企业,因而一级市场是促进激进式创新的主战场;二级市场虽在促进激进式创新的效率方面下降,但充足的金融资源有利于提升企业在新领域、新产品上持续完善创新成果、持续推进产业化的能力。更重要的是,二级市场是一级市场股权投资者退出的最重要渠道,繁荣的二级市场可以有效提升股权投资者的投资能力和意愿,进而通过一、二级市场良性互动共同促进激进式创新[46](图表7.22)。反映在宏观层面,即是增强国家的引领式创新能力。

五、思考与启示:双支柱举国体制

综上所述,在逆全球化风险带来的安全冲击下,产业链未来或将出现两个方向的变迁。一是以集中化应对纵向风险,包含高科技领域供给侧的纵向一体化,以及自然资源领域需求侧的横向一体化,关键是发挥大企业(集团)在追赶式创新方面的优势,在金融上需要资金实力雄厚的、中心化的银行体系来支持,本文将这种组织模式称为“大企业+大银行”。另一个是以分散化应对横向风险,更多靠释放分散的消费潜力来扩大需求,将部分成熟产能分散至东南亚等周边国家以强化区域产业链合作,以及通过分散化小企业促进引领式创新,这也是应对横向风险的关键,有助于构建可持续的“中国-周边”技术合作模式,在金融上需要分散化的资本市场来提供支持,本文将这种组织模式称为“中小企业+资本市场”。

需要说明的是,无论是集中化的“大企业+大银行”,还是分散化的“中小企业+资本市场”,都不会自发形成。因为无论是产业资本,还是金融资本,其本质都是要逐利的,如果产业资本对于自身创新的投资意愿尚且不足,金融资本又会怎么有意愿去投资创新呢?这也就形成了有关金融支持创新的两个“不会自发”问题:金融虽然有能力支持创新,不会自发投向创新;创新虽然需要金融支持,但金融介入不会自发促进创新。这意味着如果通过集中与分散的产业组织变迁来应对产业链面对的安全冲击,不只是要调动实体企业和金融力量,也需要公共政策的介入。如果将举国体制定义为动员国家一切可以动员的力量来可持续地实现特定战略目标的话,同时调动了市场与政府、实体与金融的举国体制是应对产业链安全冲击的机制保障,典型代表是冷战期间美国的科创举国体制[47]。不过,在“大企业+大银行”与“中小企业+资本市场”两类产业组织变迁中,政府的角色并不一样,需要构建起追赶式与引领式并存的双支柱举国体制。

其中,追赶式举国体制是指用于支持集中化的“大企业+大政府+大银行”,引领式举国体制是指用于支持分散化的“中小企业+制度建设+资本市场”。相对而言,集中化需要政府更多的介入。以日本VLSI为例,无论是大企业之间结合为纵向一体化的企业集团,还是日本大银行为这个企业集团提供融资服务,都是在日本政府干预下促成的。考虑到我国大银行与大企业大多具有国有性质,因此集中化过程中更好地发挥政府作用可能更为重要,尤其是银行需要更多发挥政策性金融作用。对于引领式举国体制而言,分散竞争、优胜劣汰的市场机制是实现引领式创新的关键,政府在其中的角色更多的是构建有利于自由交易、充分竞争的市场制度。以资本市场为例,一个经济体保护中小投资者的法律体系越完善,越有可能拥有融资更便利、更发达的股票市场;在中小投资者受到较好保护的市场中,投资者会有更大意愿给予企业更高的估值,企业通过股票市场进行融资也会更容易,上市公司的研发强度通常也越高[48];为应对小企业因金融供给不足而处于竞争劣势地位的问题,美国设立了具有政府背书性质的SBIC(小企业投资公司),专门为小企业提供风险投资[49],以改善小企业的市场竞争地位。

总之,公共政策对于两类举国体制而言都发挥着重要作用,由此带来的产业政策含义详见中金报告《产业政策,积极有为》的讨论。需要强调的是,构建双支柱举国体制仅仅是应对纵向和横向两类产业链安全挑战的必要条件,而非充分条件。要想实现应对安全冲击的既定目标,还需要处理好双支柱中的如下四个重要问题。

1、关于政府与市场的边界。与传统举国体制主要是解决公共品的供给安全不同,产业链安全虽然也涉及到国家利益,但根本上还是要解决民用品的供给风险。作为公共品,需求方是公共部门,供给方也是公共部门,供求双方在平等的谈判地位上。但对于产业链而言,需求方主要是普通民众,由与民众谈判地位相对平等的企业作为主要供给方是更为有效的安排[50]。因此,应对产业链安全冲击的双支柱举国体制,与传统举国体制的一个重要不同,在于需要充分发挥企业的作用,尤其是在集中化可能导致内部组织成本上升的情况下,如何设计合适的市场化激励机制以调动企业内在积极性,对于能否有效应对安全挑战而言非常重要,这一点也是高科技领域纵向一体化成败的关键所在。正如前述,高科技领域的进步取决于人的创造性、主观能动性,政府干预的长处在于可以很快地集中人才、资本等突破卡脖子问题所必需的生产力要素,而让这些生产要素有效发挥作用则需要市场化的生产关系,这里面既包含市场化的物质激励,也需要具有市场威望的带头人。以VLSI为例,虽然在日本政府的撮合下很快形成了追赶型举国体制,但这个体制初期运行得很不顺利,各企业间互相提防、互不往来、互不沟通的现象十分普遍,直至由在日本半导体产业界颇具声望的垂井康夫开始领导VLSI计划,各家力量才得到了有效融合[51]。

2、关于垄断和竞争的尺度。无论是纵向一体化,还是横向一体化,集中化有可能带来大企业市场份额上升、涉足多领域经营等问题。对此,本文认为需从可竞争性的角度来理解逆全球化动向下的反垄断与资本无序扩张问题。具体而言,对于是否属于资本无序扩张的判断,不应该看企业涉足领域的多少,而应主要看多领域扩张背后,是否存在着产融结合等超市场力量的支撑;反垄断也不应简单看企业规模与市场份额大小,而应该从结构主义转向行为主义,主要看企业在一体化后是否存在着抑制竞争的垄断行为。一个较好的例子是国家电网,作为中国乃至全球最大的公用事业企业之一,如果仅看市场份额,国网属于典型的寡头垄断,但通过严格的定价等行为监管,国网不但在低廉电价下确保了国家整体供电稳定,而且在特高压等追赶式创新方面也有颇多建树。更重要的是,分散竞争不只是应对横向风险的关键,即便是在集中化的大企业内部,促进竞争也是保持组织活力的重要手段。例如,在1925年IG法本合并为单一企业后,下设三个运营共同体,法本管理层明确要求彼此之间在理想的竞争条件下展开竞争[52]。

3、关于大企业与小企业的关系。由大企业主导卡脖子环节的突破固然是更为有效的方式,但突破之后是否需要仍由大企业来运营则未必,取决于大企业运营这些业务的社会成本收益比。也就是说,一旦卡脖子环节突破后,纵向一体化的组织结构可能需要重新走向纵向分解,需要有利于小企业创新创业的生态环境来承接大企业分拆的相关业务。对于分散化小企业而言,大企业的需求也是支持小企业推动引领式创新的重要力量。例如,1981年来自于蓝色巨人IBM对操作系统的采购订单,为当时仅有32人的Microsoft日后的蓬勃发展打下了重要基础。辉瑞mRNA疫苗的相关技术是购自德国名为Biontech的一家小型生物科技公司,虽然技术不是辉瑞自研的,但如果没有巨头辉瑞的强大产业化能力,Biontech领先的mRNA技术能否率先产业化不得而知。在我国,国企大多是大企业,小企业大多是民企,双支柱举国体制下大企业与小企业这种紧密关系也意味着国企与民企需建立良好的伙伴关系。例如,各类国企是我国新能源电站建设运营的主要参与者,可以考虑为各类技术路线均留有一定的需求空间,进而诱导相关民企推动引领式创新。

4、关于双支柱孰轻孰重、孰先孰后。中国目前还是一个追赶者,决定了如何应对卡脖子的纵向风险是当务之急。因此,短期而言,“大企业+大政府+大银行”的集中化、追赶式支柱可能更重要一些。但是,无论是从人口、面积还是军事等非经济因素而言,日、德即便在局部、阶段地赶超美国后,也难以成为真正的全球引领者。中国则不同,虽然面临着一些不确定因素,但基准情形下未来十到十五年至少在GDP总量意义上,仍有较大可能超越美国[53]。这意味着对中国而言,稍看长远一些如何引领世界更为重要,“中小企业+制度建设+资本市场”的分散化、引领式支柱也因此会更重要一些。既然如此,能否先构建追赶式支柱,等到突破卡脖子后再构建引领式支柱?可能并不妥当。一方面,虽然纵向风险被各界关注得更多,但新能源、家电等领域的横向风险也在暴露。更重要的是,制度一旦建立,除非有极强的外部冲击,否则内部的既得利益者将会不断强化这种制度。以德国为例,虽很早就认识到资本市场不发达是德国在新经济领域全面落伍的重要原因,但过去30年致力于发展资本市场的努力几乎是劳而无功,一个很重要的原因即是在银行主导的金融结构下,全能银行的产融结合方式会抑制资本市场发展。在中国目前已经是间接融资绝对主导的金融体系下,不但应同时推进双支柱的构建,考虑到制度的路径依赖及未来引领世界的需要后,应在“产融分开、分业经营”[54]基础上加速构建引领式支柱,这也符合二十大“提高直接融资比重”[55]的要求。

资料来源

[1] 邓洪波 联系人SAC 执证编号:S0080122030100 hongbo.deng@cicc.com.cn

白 皓 联系人SAC 执证编号:S0080122080037 hao.bai@cicc.com.cn

黄凯松 分析员SAC 执证编号:S0080521070010 SFC CE Ref:BRQ876 kaisong.huang@cicc.com.cn

[2] 谢超、李瑾、彭文生:《企业边界、萨伊定律与平台反垄断》,2021年2月。

[3] Smith, A. The Wealth of Nations, 1776. Stigler, G. J. The division of labor is limited by the extent of the market. The Journal of Political Economy, 1951.

[4] Young, A. A. Increasing Returns and Economic Progress, 1928.

[5] Posner, M. V. International trade and technical change. Oxford Economic Papers, 1961.

[6] Spengler, J. J. Vertical Integration and Antitrust Policy. Journal of Political Economy, 1950.Bartelsman, E. J., Caballero, R. J., Lyons, R. K. Customer-and Supplier-driven Externalities. American Economic Review, 1994.

[7] OECD Insights - Economic globalisation: Origins and consequences, OECD Economic Outlook, January 2007.

[8] 王直、魏尚进、祝坤福:《总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量》,《中国社会科学》2015年第9期。

[9] 有关位置指数背后产业状况的详细分析,见《科创:不灭的火炬》之“第一章 科技创新促进产业链安全与效率”,中金公司研究部、中金研究院,中信出版社2022年。

[10] 冯锦锋、郭启航:《芯路》,机械工业出版社2020年。

[11] 谢志峰、陈大明:《芯事》,上海科学技术出版社2018年。

[12] 冯锦锋、郭启航:《芯路》,机械工业出版社2020年。

[13] 小艾尔弗雷德·钱德勒 著、罗仲伟 译:《塑造工业时代》,华夏出版社2005年。

[14]https://www.basf.com/cn/zh/who-we-are/history/1925-1944.html

[15] 小艾尔弗雷德·钱德勒 著、罗仲伟 译:《塑造工业时代》,华夏出版社2005年。

[16] 小艾尔弗雷德·钱德勒 著、罗仲伟 译:《塑造工业时代》,华夏出版社2005年。

[17]http://www.news.cn/world/2022-09/03/c_1128972568.html

[18]http://www.gov.cn/wszb/zhibo339/content_1390902.htm

[19]http://www.gov.cn/wszb/zhibo339/content_1390835.htm

[20] 谢超、李根:《基于公共资源论的平台数据确权探讨》,2022年6月。

[21] Yang, D., Liu, Y. Why can internet plus increase performance. China Industrial Economics, 2018.

[22] 中金研究院、中金公司研究部:《第六章 双支柱金融体系与好的社会》,《迈向橄榄型社会》,中信出版社2022年6月。

[23] 中金研究院、中金公司研究部:《第十三章 促进大众消费市场有效扩容、健康成长》,《迈向橄榄型社会》,中信出版社2022年6月。

[24] 详见《孙子兵法·虚实篇》:备前则后寡,备后则前寡,备左则右寡,备右则左寡,无所不备,则无所不寡。寡者,备人者也;众者,使人备己者也。

[25] 中金研究院、中金公司研究部:《第一章 科技创新促进产业链安全与效率》,《创新:不灭的火炬》,中信出版社2021年。

[26] 谢超、吴云杰:《跨越“新人口陷阱”的可能路径》,2022年5月。

[27] 广西壮族自治州商务厅 http://swt.gxzf.gov.cn/zt/jjdm/jmdt/t10983318.shtml

[28] 中金研究院、中金公司研究部:《第六章 双支柱金融体系与好的社会》,《迈向橄榄型社会》2022年6月。

[29] Salvatore, D. International Economics (5th ed). Englewood Cliffs, N J: Printice-Hall Inc, 1995.

[30] World Bank. Purchasing Power Parities and the Size of World Economies——Results from the 2017 International Comparison Program. 2020.

[31] 详见《孙子兵法·九变篇》:用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待之;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也。

[32] Vernon, R. International investment and international trade in the product cycle. Quarterly Journal of Economics, 1966.

[33] Salvatore, D. International Economics (12th ed). Wiley-Blackwell, 2016.

[34] 在企业层面,创造新产品、新领域、新赛道等质变创新方式,又被称为激进式创新或者突破式创新。由于本文主要关注其在国家竞争层面的含义,因而将这这些质变创新称为引领式创新。类似地,国家竞争层面的追赶式创新,对应着企业层面的渐进式创新等量变创新。

[35] 中金研究院、中金公司研究部:《第十六章 创新金融:并非资本市场的独角戏》,《创新:不灭的火炬》,中信出版社2021年。

[36]Lancaster, K. Change and innovation in the technology of consumption. The American Economic Review, 1966.

[37] The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Economic Growth, Technological Change, and Climate Change, October 8, 2018.

[38]http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/15/content_5210774.htm

[39]http://www.xinhuanet.com/politics/cpc20/zb/xhwkmh1016/wzsl.htm

[40] Sato, Y. The industrial policy debate minus public relations: Depoliticizing the history of semiconductor industry development in Japan. Japan Studies Review, 2001.

[41] Rajan, R.G., Zingales, L. The great reversals: the politics of financial development in the twentieth century. Journal of Financial Economics, 2003.

[42] 中金研究院、中金公司研究部:《第十六章 创新金融:并非资本市场的独角戏》,《创新:不灭的火炬》,中信出版社2021年。

[43] 周黎安、罗凯:《企业规模与创新:来自中国省级水平的经验证据》,《经济学(季刊)》2005年4月。

[44]https://benedict-evans.squarespace.com/benedictevans/2016/4/28/winning-and-losing

[45] Simone, W., Moorman, C. Going public: How stock market listing changes firm innovation behavior. Journal of Marketing Research, 2015.

[46] 中金研究院、中金公司研究部:《第十六章 创新金融:并非资本市场的独角戏》,《创新:不灭的火炬》2021年。

[47] 有关美国科创举国体制的更多探讨,详见《基于美、苏比较的美国科创举国体制研究》,谢超、李彤玥,2022年8月。

[48] Djankov S., Porta, R. L., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. The law and economics of self-dealing. Journal of Financial Economics, 2008. Benjamin, M., Pajuste, A. Multiple large shareholders and firm value. Journal of Banking & Finance, 2005. Brown, J. R., Martinsson, G., Petersen, B. C. Law, stock markets, and innovation. The Journal of Finance, 2013.

[49] 王乃玺、谢超:《美国创新链资助政策及WTO规则兼容性分析》,2022年10月。

[50] 谢超、李彤玥:《基于美、苏比较的美国科创举国体制研究》,2022年8月。

[51] 谢志峰、陈大明:《芯事》,上海科学技术出版社2018年。

[52] 小艾尔弗雷德·钱德勒 著、罗仲伟 译:《塑造工业时代》,华夏出版社2005年。

[53] 谢超、吴云杰:《跨越“新人口陷阱”的可能路径》,2022年5月。

[54] 有关“产融分开、分业经营”原则下的金融重构问题,详见《第六章 双支柱金融体系与好的社会》,中金研究院、中金公司研究部著,《迈向橄榄型社会》2022年6月。

[55]http://www.news.cn/politics/cpc20/2022-10/25/c_1129079429.htm