摘要

虽然争议不断,但产业政策从未远离,而现今全球“大变局”下,产业政策又重回焦点。德国19世纪就用产业政策应对国际竞争,二战后的日本也是积极运用产业政策的典型。纵向来看,处于经济追赶阶段时,美国和日本都用产业政策推进工业化,而进入领先阶段后,其产业政策都转向促进创新。横向来看,在后发国的竞争力大幅提高后,作为领先国的美国通常运用产业政策打压后发国。当今全球面临绿色转型、世纪疫情、大国竞争、贫富分化等大变局,不仅影响市场效率,也关系到广义安全。为此,美国和欧洲政府加大干预,产业政策又重回焦点。

大变局呼唤新思维,从近几十年的新古典主义重回政治经济学视角,政府需主动出击而不只是充当市场修复者。传统观点认为产业政策的目的主要是解决市场失灵问题,包括垄断和外部性。但在大变局时代,产业政策不仅要关注效率,也应增加对安全的重视。从政府角色、政策对象、政策工具、分配模式、竞争与创新等角度分析,产业政策所遵循的原则都将有较大变化。产业政策要塑造和创建新的市场,要更具综合性,不只关注制造业,也要关注服务业。政府投入加大,也要完善收益分配模式。产业政策在做优做强、实现规模经济的同时,要避免伤害竞争,否则不利于创新。

大变局时代,我国产业政策要多维出击,但关键还是要促进创新。产业政策对我国经济发展发挥了重要作用,但也带来过度投资、环境污染、贫富分化等问题。未来,产业政策既要继续提升效率,也要积极参与社会治理。但不管是从应对大变局,还是从追赶国向领先国过渡的视角来看,我国产业政策的关键还是要促进创新。为此,建议加大对研发支持的力度。政府引导基金是个好的尝试,但其市场化运作水平有待提高。逆全球化时代,规模经济是我国优势,但要避免因做强做优而加剧垄断,避免因提升安全而降低效率,要继续扩大对外开放,吸引外资意义深远。

正文

一、全球“大变局”,产业政策重回焦点

当今世界经济发展进入新阶段,面临“大变局、大挑战”。这些大变局和大挑战包括但不限于:(1)地缘冲突、大国竞争、贸易保护主义;(2)世纪大疫情;(3)供应链受阻;(4)气候变化、绿色转型;(5)贫富分化、社会动荡等。这些变局和挑战不仅影响市场效率,也关系到安全。这里的“安全”是广义的安全,包括社会稳定、能源安全、数据安全、供应链安全等。

(1)大国竞争是经济问题,更是政治问题,关系到国家安全。在逆全球化的冲击下,全球合作的格局受到挑战。逆全球化同时影响供给、需求以及供应链的运转。贸易摩擦、科技争端都是逆全球化背景下全球治理失衡的表现。

(2)公共卫生冲击。2020年爆发的疫情带来巨大的冲击,为此政府必须主动作为,采取应急措施保护公众健康。从经济视角来看,公共政策既要保供给、保需求,同时也要促进经济结构的转型。

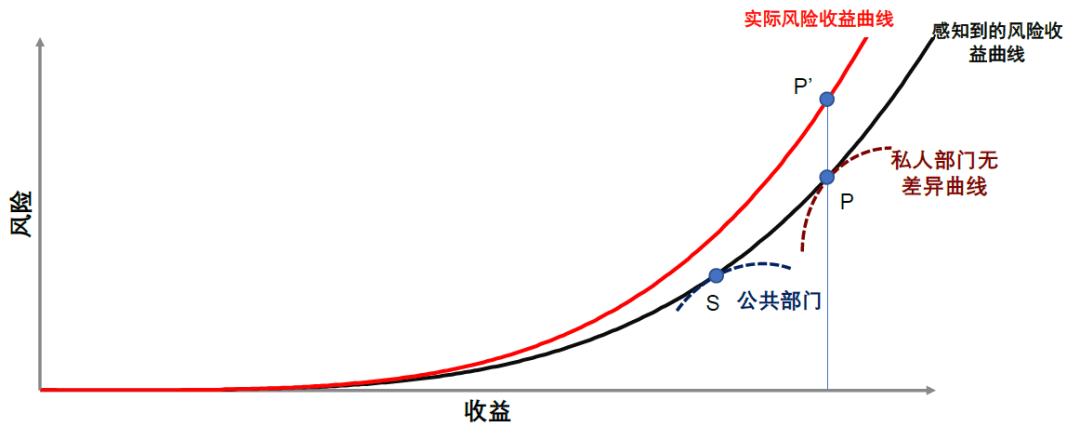

(3)维护供应链稳定意味着供应链管理要在风险和收益之间平衡[1]。一方面,相对来说,私人部门更加追求效率,公共部门更加重视安全。因此,整体情况下私人部门做出的决策会比政府部门做出的决策有更高的收益,相应地也包含更大的风险(图表6.1)。对于社会来说,最优风险与收益的组合可能在私人部门和政府部门各自的最优组合之间。另一方面,供应链极其复杂,信息不对称问题严重。政府和私人都会低估风险,实际风险可能大于看到的风险。一旦供应链受到冲击,损失可能远大于预期。图表6.1中感知的风险收益曲线为黑色,而实际的风险收益曲线为红色。给定同样的收益,私人部门对应的实际风险处于红线上面的P’点,高于黑色线上的P点。

图表6.1:平衡供应链效率与安全需要政策介入

资料来源:Baldwin and Freeman, Risks and global supply chains: What we know and what we need to know, 2022.,中金公司研究部

注:图中P点为私人部门的决策点,S点为公共部门的决策点,可以看到私人部门采取的是高收益-高风险的组合。由于信息不对称,实际的风险收益曲线要比感知到的风险收益曲线更高,也就是在相同收益的情况下,风险更大。所以,私人部门实际承担的风险在P’,承担了更高的风险

(4)气候变化与绿色转型。气候变化会增加自然灾难,需要绿色转型来应对。而与之相关的碳排放具有负外部性,其经济活动的收益是个体的,但带来的损害是全球的;减排的成本是个体的,收益是全球的。绿色技术的创新具有正外部性,所以私人部门投资不足。绿色转型也涉及公平问题。比如,依赖化石能源的地区受损更大,是否应该弥补其损失?发展中国家与发达国家如何分配任务?

(5)全球贫富分化加剧不仅影响经济增长,也影响社会稳定,既是效率问题,也是安全问题。

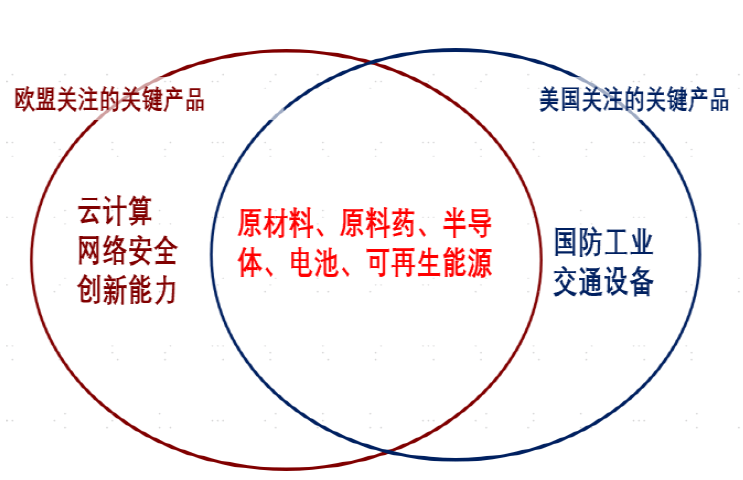

为应对这些大变局、大挑战,美欧积极加大产业政策力度。在疫情冲击和地缘政治变局背景下,美国、欧盟均提出要增强本土供应链的韧性,其共同关注点主要集中在原材料、原料药、半导体、电池、可再生能源五个基础领域(图表6.2)。交集之外,美国还关注国防工业和交通,欧洲关注网络安全和云计算(图表6.2)。

图表6.2:美欧产业政策更关注供应链安全、科技创新和网络安全

资料来源:Executive Order (E.O.) 14017, America’s Supply Chains, White House (2021);Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery, European Commission (2021),中金公司研究部

从具体政策来看,2022年8月9日,拜登签署了《美国芯片与科学法案》,该法案总规模达2800亿美元,其中的520亿用于芯片与半导体技术,用来重点扶持高端芯片的制造。该法案的目的一是吸引半导体制造业回归美国,二是为美国创造新的就业机会。同时,该法案要求获得补贴的半导体企业,不得在有关国家扩建半导体制造产能。拜登表示该法案将“协助美国赢得21世纪的经济竞争”[2]。

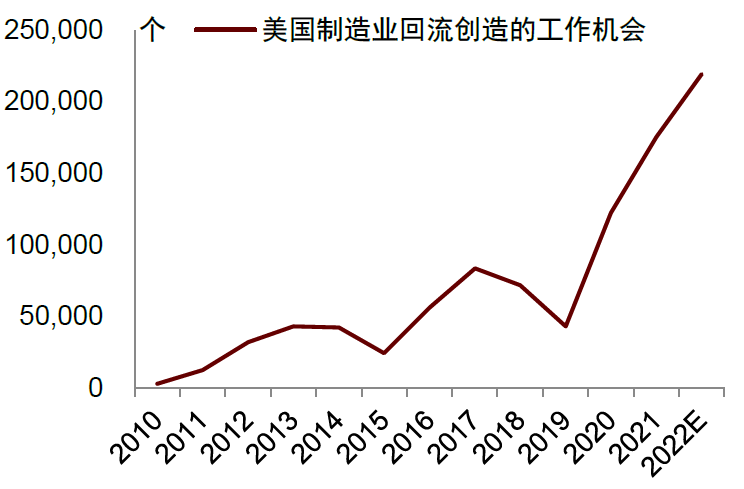

其实奥巴马政府时期,美国就推出《2009年美国复苏与再投资法案(ARRA)》和《2010制造业促进法案》,以促进美国本土制造业发展。特朗普政府时期推行“美国优先”政策,出台《美国先进制造业领导力战略》,积极推动产业回流美国。在疫情之后,美国的制造业回流趋势有所加快,2021年,制造业回流创造了26万个工作岗位(图表6.3)。中国、墨西哥、印度、日本是美国制造业回流的主要来源国家(图表6.3),美国回流倡议协会的统计显示,回流的前三行业分别是交运装备、计算机和电子设备、机械。按照科技程度划分,高科技企业以及中高科技企业占了42%,创造的工作占比68%[3]。

图表6.3:美国制造业回流

资料来源:Wind,Reshoring Initiative,中金公司研究部

这意味着,争议不断的产业政策重回焦点,重要性上升。那么,历史上,西方国家是不是对产业政策敬而远之?过往对产业政策的争论是否还有意义?大变局时代的产业政策与之前有何不同?具体到中国,过去的产业政策有何经验教训,未来应该实行什么样的产业政策?其他经济体的产业政策对我们有何借鉴意义?这些是我们接下来要回答的问题。

二、产业政策,从未远离

在早期的发展经济学文献中,产业政策指的是工业化政策。后来,产业政策的对象不仅仅是工业部门,而是扩展到经济活动中的所有部门。从狭义上来说,产业政策是对特定产业的干预活动。从广义上来说,产业政策是政府对经济的任何干预行为,旨在改善经济运行的环境,改变经济活动的结构,以促进经济增长和提升社会福利水平[4]。对于产业政策的讨论,越来越多的文献采用广义的定义,其本质是如何界定政府和市场的边界,因此我们在下面的讨论中也采用了广义的产业政策定义。

早在19世纪40年代,德国思想家李斯特在《政治经济学的国民体系》中论述了国家采取贸易保护政策,以发展本国工业的必要性。他认为自由竞争只有在两个国家实力相当时,才对双方都有利。19世纪70年代,英国的工业化远较德国先进。在自由贸易的背景下,英国的工业产品占据了德国市场,抑制了德国的工业发展。因此,在这一时期,德国出现了著名的“钢铁和黑麦联姻”(工业和农业的联盟),也就是农业部门和工业部门罕见地共同支持贸易保护的现象。在19世纪70年代后期,德国提高了关税,以应对英国工业品的竞争。在内部,19世纪的德国推行建立统一的国内市场。

(1)1834-1871年,推进关税同盟建立。1834年,德意志关税同盟成立,大幅降低了德意志各邦之间贸易的成本。通过大举修建铁路,改善内河航运,德国建成了当时欧洲高效廉价的运输网络。国内统一市场的形成,为德国国内商品的流通降低了成本,从而促进了工业的发展。(2)1871-1913年,统一后的工业化升级。1871年,德国完成统一。1875年,德国规定马克是唯一的支付手段,统一了全国的货币制度。这一时期,德国的重工业和化工业发展尤为显著。1870-1913年,德国煤炭开采量从3400万吨增至2.77亿吨,钢产量从17万吨增至1832万吨。以威廉•胡夫曼为代表的一批化学家将英国合成染料的技术传入德国后,德国的化学工业获得了突飞猛进的发展。从1870年至1900年,德国酸、碱等化学原料的产量增长了7倍,染料的产量增加了3倍,均跃居世界第一位。统一后的德国也加快了科技创新的步伐,注重引进国外的技术和人才,完善德式教育体系,培养了大批的高技能产业工人。到1913年,德国超过英国,成为仅次于美国的资本主义世界工业强国。实际上,日本和美国也一直在采用产业政策,只是在不同阶段目的不同、方式不同。

(一)日本:积极运用产业政策的典型

产业政策对于日本二战之后的经济发展起到了非常重要的作用,其模式经历了从战时经济向创新的转型。

(1)1945-1960年代:日本的产业政策保留了浓厚的战时控制经济的色彩。主要通过价格管制、定量配给和优先生产煤炭、钢铁等措施直接规制私营部门活动,助力日本的战后经济恢复。

(2)1960-1973年代:日本的产业政策采取“硬措施”支持战略产业,如税收优惠、补贴、优惠融资和贸易保护等。1960年,日本制定《收入倍增计划》,重点发展钢铁、石油化工、机械制造等重工业。这一阶段日本产业政策的思想是防止过度竞争,方法上包括通过限制贸易对国内产业实行保护,培养与国外垄断企业竞争能力的政策。

(3)1973-1990年代:日本的产业政策采取“软措施”支持战略产业,如行政指导、国家推动的产业协会、针对供应和外汇冲击的结构调整援助等。日本《70年代通商产业政策》强调:“应该严格杜绝过度加入政策、产业过度保护等措施”。产业政策应该专注于市场失灵领域,包括在提供公共服务、培育新产业、衰退产业的调整等方面发挥作用。从七十年代开始,日本加大扶持半导体产业,于1971年制定《特定电子工业及特定机械工业振兴临时措施法》,推动日本计算机产业向高级化发展。在八十年代,日本的半导体产业超过美国,全球市场占有率达到第一。

(4)1990年代后:日本的产业政策转向促进创新,90年代提出“技术立国”,21世纪初提出“IT立国”。1994年,日本通产省发布《21世纪的产业结构》,指出日本未来的十四个主导产业,包括信息通信、能源、高新技术制造等。2000年,日本政府制订了《信息技术基本法》,将“IT立国”写入法律。但是,九十年代后日本的产业政策发挥的作用相当有限,其中一个原因是竞争不足。日本的全要素生产率在九十年代之后提升缓慢,日本也没有产生可以和美国、中国相竞争的互联网企业。

(二)美国:从未远离产业政策,但方式有变化

自建国以来,美国的产业政策经历了从工业化向创新产业政策、从直接干预向间接干预的转变(图表6.4)。在工业化阶段,美国的产业政策主要实行贸易保护主义。在创新阶段,美国的产业政策主要是对研发活动进行支持。美国产业政策在两个阶段所使用的工具也不相同:在工业化阶段,美国主要使用直接干预工具;在创新阶段,美国主要使用间接干预工具。

二战前美国实行贸易保护主义。美国在独立之后,面临着英国工业产品的倾销、本国工业产业发展困难的窘状。1791年美国第一任财政部长汉密尔顿向国会递交了《关于制造业的报告》,强调了美国面临来自国外的激烈竞争,而无法发展出独立自主的工业体系现状,提出了关税保护、进口限制、对目标产业直接提供政府补贴、对制造业投入进行免税、提供公共基础设施等十一条产业政策基本原则。美国平均关税税率从1789年的8.5%提升到第二次独立战争后的30%。1864年,《战争关税法》将美国的平均关税税率进一步提升至48.3%。1897年,美国制定通过了《丁利税则》,将平均进口税率提升为57%。1930年,美国公布了《斯姆特-霍利关税法案》,使美国的平均进口税率到达65%。二战之后,美国已经取代英国成为世界第一的工业化国家。二战之后,从1947年《关税及贸易总协定(GATT)》签订开始,美国的关税税率逐步下降,所有商品的平均有效关税税率从1946年的10.3%下降至2020年的1.5%。

二战后美国政府更重视科技创新政策,可以分为两个阶段。第一个阶段是冷战背景下的突破式创新(1945-1980年),美国政府通过提高公共研发投入、政府采购,来提升国家安全和基础研究水平,很多创新成果是为了军事和国防安全服务。1945年,美国将产业政策的重心转移到基础科学研究上。1958年,美国国防部高级研究计划局(DARPA)成立,从事超前的国防科技研发,后来的互联网、半导体、激光、全球定位系统等技术都起源于此。

第二阶段是全球化背景下的应用创新(1980-2008年)。面对日本和德国崛起的制造业和技术威胁,美国开始推广基础研究的商业转化。美国通过公私合作、加强知识产权保护、完善市场机制,将科研与生产相结合,促进应用性技术的开发与推广。1992年,美国启动小企业技术转移计划(STTR),加强小企业与非营利性研究机构之间的创新合作,来提高基础研究的商业转化效率。英国学者马祖卡托指出,“如果没有计算机和互联网革命背后的大量公共投资,乔布斯发明的可能是玩具,而非iPad和iPhone这样改变人类工作生活方式的尖端革命性产品”。她同样指出美国健赞公司(Genzyme)的成功也得益于公共部门科学家的早期研究成果[5]。

图表6.4:美国从未远离产业政策

资料来源:CNAS,沈梓鑫、江飞涛:《美国产业政策的真相:历史透视、理论探讨与现实追踪》,《经济社会体制比较》2019,周建军:《美国产业政策的政治经济学:从产业技术政策到产业组织政策》,《经济社会体制比较》2017,中金公司研究部

二战后在重视科技创新的同时,美国也没放弃运用产业政策打压竞争对手。二战之后,欧洲简单廉价的实用型汽车开始出口到美国,美国车企和汽车工人对此进行抗议。1964年,约翰逊总统将欧洲进口的轻型货车关税提高10倍,达到25%,以期获得汽车工人的选举支持。20世纪70年代,石油价格居高不下,日系车省油的特点渐显,逐渐占据美国市场,美国汽车品牌通用、福特、克莱斯勒纷纷向联邦政府寻求帮助。在美国政府的施压下,日本自愿限制对美汽车出口。为了应对出口限制,日本车企加速在美国投资设厂,缓解日美贸易摩擦。

美国也同样对日本半导体产业进行打压,使其“受伤”很深。日本半导体产业在七八十年代突飞猛进,美国的英特尔和AMD等半导体企业一度接近破产边缘。1985,美国半导体产业协会(SIA)以“国家安全”为由向白宫进行游说,宣传日本的半导体产业对美国国家安全产生威胁。同年,美国对日本半导体产品启动了“301调查”。1986年,美国认定日本的只读储存器(ROM)倾销。同年9月签署《美日半导体协议》,日本必须开放国内的半导体市场,保证5年内外国公司产品在日本至少获得20%的市场占有率。不久后,美国更是对日本出口的芯片征收高达100%的惩罚性关税。同时,美国对韩国的三星开绿灯,只征收象征性的0.74%的关税,以打击日本的半导体企业。美国还效仿日本,成立了半导体制造技术联盟(SEMATECH),协调英特尔、IBM等14家主要的美国半导体企业共享研发成果。至此,日本半导体产业的辉煌时期过去,在全球的市场占有率不断降低。除了打压日本外,2013年,美国打压法国阿尔斯通公司,致使阿尔斯通的电力业务被美国通用电气公司收购。

从主要经济体的产业政策历史中,我们有以下两点总结:(1)在经济发展的不同阶段,产业政策的内容和宗旨不尽相同。例如,在处于经济追赶阶段时,美国和日本都有通过产业政策进行工业化,包括保护本国幼稚产业和促进出口。而在进入领先阶段,美国和日本的产业政策都逐渐转向促进创新。(2)对于领先国的美国来讲,只要后发国的竞争力大幅提高,就会为维持优势而打压后发国。

(三)对传统产业政策的争论:从该不该做到如何做

虽然产业政策从未远离,但是对产业政策的争论从未停息过。既有观点认为产业政策帮助东亚实现了“经济奇迹”,也有观点认为拉美国家因为产业政策深陷债务危机。中国学界对产业政策也持有不同观点。一派观点认为产业政策是必须的,不能因为有些产业政策会失败就反对所有的产业政策,而是要分析产业政策成功和失败的原因,帮助政府更好地设计和实施产业政策。另一派主张抛弃任何形式的产业政策,认为产业政策失败是必然的,而不是偶然的,“产业政策不过是穿着马甲的计划经济”[6]。实际上,国际上对产业政策的认知一直在变化,如果说前期的争论焦点在于该不该做,后期争论的焦点则是如何做。

1. 产业政策解决市场失灵

早期的观点认为政府应该使用产业政策促进特定产业的发展,特别是工业。但是,这种观点无法解释为什么市场本身不能发展这些产业,而需要政府干预,或者说没有论证清楚什么问题是市场机制无法解决的。新古典主义和新凯恩斯主义对此做了解释,论证了为什么需要产业政策。

产业政策的支持者认为,产业政策解决的是市场失灵问题。一般来说,市场失灵来源于垄断、外部性、信息不对称以及公共品的不足。传统产业政策主要解决的是垄断和外部性问题。例如,环境污染是典型的具有外部性的市场失灵现象,需要通过环境保护政策,才能限制排放污染的行为,提升市场整体效率。

传统产业政策可分为两类[7]。一类产业政策是通过促进某个产业的发展,以提升本国利益,旨在解决外部性问题和打破国际垄断。在解决外部性方面,产业政策能让一个有潜在规模效应的行业发挥出其规模经济效应。产业政策可以引导产业集聚,通过降低原材料成本、招聘专业技术工人成本,促进知识的溢出效应,来实现规模经济。工业园、产业小镇、甚至硅谷都是这方面的案例。亚洲四小龙产业政策的成功与规模经济密切相关,例如韩国的电子制造、半导体行业。而打破国际垄断则是保护国内幼稚产业免受海外竞争对手碾压的理由,所以进口限制、出口补贴是一度被提倡的产业政策。

另一类产业政策重点是纠正市场,提高经济效率。比如,创新活动具有正外部性,创新活动的收益会惠及整个经济,而不仅仅是创新活动的投资者。由于这种正外部性的存在,私人部门可能存在创新投资动力不足。因此,政府应该运用产业政策促进创新活动。这类产业政策也可以促进经济结构转型。由于市场不完善,经济结构的调整并不总是能够一步到位,这时候也需要产业政策的协助。例如,由于工资粘性,在受到经济冲击的情况下,产能过剩部门会产生失业。这时候,产业政策可以暂时提供工资补助,以实现产业的顺利转型。这方面的政策包括政府直接参与科技创新投资,加速落后企业破产、提供人力资源培训等。

2. 政府失灵削弱产业政策效果

产业政策的反对者认为,市场失灵的存在并不构成政府干预市场的理由,因为政府也会失灵[8]。如果政府失灵比市场失灵更为严重,那么产业政策将导致更大的损失[9]。诺贝尔经济学奖得主贝克尔曾表示,“最好的产业政策就是没有产业政策”[10]。政府失灵的来源主要有两个方面:信息不对称和寻租[11]。信息不对称是指政府很多时候缺乏信息来挑选真正有效的行业/企业。在选择对特定的行业/企业进行干预时,由于信息不对称的存在,如果选择了低效的行业/企业,反而会挤出高效的行业/企业。寻租问题是指利益集团会主动通过寻租来获得政府的支持和保护。往往有政治联系的企业有更多的资源来寻租,对于其他企业会产生不公平。

奥地利学派甚至认为市场失灵是政府干预的结果[12]。以经济和金融危机为例,奥地利学派认为扩张性货币政策使得利率低于正常水平,使得企业家过度投资,消费者过度消费,人为地扭曲了市场。但是,由于这种扩张性政策不可持续,最后一定出现危机。所以,奥地利学派认为经济和金融危机不是因为市场失灵,而是政府干预政策的必然后果。

也正是因为政府失灵的存在,产业政策并不总是成功的。以日本和韩国为代表的“亚洲奇迹”是产业政策成功的案例。但是,也有其他很多发展中国家因为政府能力不足,产业政策并没有起到应有的效果。拉美和非洲国家的产业政策并没有帮助他们实现经济腾飞[13]。印度和巴基斯坦对于本国的重工业进行了多年的产业保护,但也并没有使得他们的重工业产业取得比较大进步,出口竞争力仍然比较弱,部分可能是因为产业政策很多时候服务于政治利益集团[14]。

3. 从直接干预到间接干预

简单总结一下,二战之后的产业政策大概分成三个阶段。(1)第一个阶段是二战后到20世纪60年代,这个阶段认为产业政策是必须的。其历史背景是二战之后众多国家从被殖民的状态中独立出来,为了本国的工业化,各国都积极使用产业政策,特别是对幼稚企业的保护。(2)第二个阶段是20世纪60年代至90年代。其宏观背景是经济和金融自由化,主流观点认为政府失灵比市场失灵更加糟糕,产业政策并不能带来最优结果。很多拉美国家在早期工业化过程中积极运用产业政策,但并没有起到非常好的效果,反而在80年代深陷债务危机中。于是,从90年代开始华盛顿共识被广泛接受,这些拉美国家逐渐走向经济和金融自由化,减少政府干预和使用产业政策。(3)第三个阶段是2000年以后,主流观点认为产业政策还是必须的,但是认为产业政策的重点应该是“如何做”,而不是“为什么做”。尤其是2008年全球金融危机之后,自由化思想受到挑战,产业政策重新获得重视。这个阶段各国也开始反思过去“挑选赢家式”产业政策的弊端,转向通过机制促进创新的产业政策。

为了既能纠正市场失灵,又能避免政府失灵,政策界人士以及学者日渐认为产业政策更应该发挥间接干预作用,减少直接干预。直接干预工具包括补贴、信贷、政府采购、贸易保护等政策。政府使用直接干预工具可以针对性地对特定的行业/企业提供资源,其优点是见效快,可以很快带动就业和经济增长,其缺点是政府失灵问题比较大。政府使用间接干预工具建立规则、标准、机制,不针对特定的行业/企业。例如,政府既可以通过补贴来直接促进特定行业的商品生产,也可以通过反垄断政策来间接提高这个行业的可竞争性,从而提高产量。间接干预的产业政策优点是可以尽量避免政府失灵,信息不对称和寻租问题较小,缺点是需要长期建设,短期内难有显著效果。

主流观点认为,在经济追赶阶段,直接干预政策效果可能比较好,因为这个阶段经济发展的方向是明确的,政府失灵中的信息不对称问题较小。但是,当一个经济体度过了经济追赶阶段,处于科技前沿的时候,间接干预的效果可能会更好。在这个阶段,政府并不比市场更能知道经济的发展方向,直接干预很可能会起到反作用。产业政策工具的效果也因政府能力而异。对于政府执行能力比较强的国家,可以比较容易避免政府失灵中的寻租问题,使用直接干预的工具可能会更有效果。而对于政府执行能力比较弱的国家,使用间接的工具,可能效果会更好,直接的管理工具反而会产生更大的寻租空间。

2019年国际货币基金组织(IMF)的一篇报告也指出,真正有效的产业政策是间接干预的技术与创新政策[15]。为了实现技术与创新,政府应该有自己的目标,产业政策不应该仅仅局限于支持拥有比较优势的产业,应该更加积极地创造市场,为发展新的产业提供资源并承担责任,应该重点支持复杂度高的行业,以出口为导向而不是进口导向,也需要保持激烈的市场竞争。

三、“大变局”呼唤新思维

(一)大变局下的新思维

传统产业政策的理论基础是新古典主义,注重提升效率,难以解决现在面临的大挑战,所以需要新的产业政策思维。在大变局背景下,美国和欧盟推出的产业政策表明,产业政策目的不再仅仅专注于效率,也更加重视供应链安全、地缘政治、网络安全、贫富分化等问题。比如前面所说的美国“再工业化”,目的是既要改善其国内公平,也要降低技术转移到竞争对手的可能性,这已经超越了新古典主义思想的范畴。

新古典主义与现实有一定差距,而且过去数十年其所提倡的自由化恰恰是某些“大挑战”的来源,所以不能继续沿着过去的思维前进。例如,全球化导致跨国公司全球布局,虽然提升了效率,但削弱了安全,使得供应链大幅延长。工作机会在全球范围内转移,造成了国家间的增长分化以及同一国家内部不同人群收入分化。金融自由化也带来了贫富分化,威胁社会稳定。新古典主义并不关注分配问题,帕累托最优内含一个特别强的政治观点,即接受既有的财富分配格局,而不问为什么有初始处境的差距。而从政治经济学的角度来看,市场行为必须接受政治和社会伦理价值观的约束,现实当中的政策必须关注公平与社会稳定问题。传统的产业政策也针对过社会问题,但范围比较小。例如,冷战时期的美苏军备竞赛,产业政策的目标是国家安全;不同国家基于不同的文化差异,对于枪支管理的选择不同,也是社会治理的案例。总结下来,大变局下的新思维是产业政策不仅仅要注重效率,而且要注重安全,其理论基础从近几十年的新古典主义重回政治经济学。

已经有一些学者从政治经济学的视角重新思考产业政策。诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨认为当前所面临的挑战源于新自由主义及其所支撑的政策框架的失败,因此新自由主义将被新的经济愿景所取代[16]。市场本身是短视的,而经济金融化使市场更加如此,所以难以考虑到风险问题。正是由于市场没有充分考虑这些风险,所以对提升安全的投资太少,最终提高了社会成本。解决方法通常是对风险进行“定价”,使企业承担其行为的后果。但是,现实中很多风险难以定价,所以企业也不必承担这些风险,导致了安全问题更加严重。美国贸易代表戴琪认为产业政策应该注重安全,贸易自由化带来的效率提升不能以削弱供应链安全、降低安全依赖、损害制造业、加大碳排放为代价[17]。

从政治经济学视角出发的使命导向型(mission-oriented)的产业政策是一个例子。伦敦大学学院教授马祖卡托认为大变局时代使命导向的产业政策目标更宏大,应该注重公众利益,不仅仅是经济利益[18]。换句话说,产业政策不仅解决经济问题,也解决社会问题。从政府角色来看,产业政策不仅被动地解决市场留下来的问题,也要主动出击,甚至起到引领作用。在对产业政策的评估上,传统的方法是静态的、事前的成本收益分析,而新思维下需要动态的、系统性的评估方法。在评估标准上,传统产业政策更注重是否解决了市场失灵,避免政府失灵,而新思维下产业政策应该更加关注是否解决了所面临的挑战。对于风险的态度上,在学习过程中,失败是不可避免的,所以政策应该容忍一定程度的失败,提高风险的可承担度。

但是也有观点对使命导向型产业政策持不同看法。首先,使命导向的产业政策对制度只字未提,在强调政府作用的同时,没有提出如何避免大家一直关注的政府失灵现象。使命导向型的产业政策忽视了劳动者收入问题,而不平等恰恰是今天我们面对的主要挑战之一[19]。此外,使命导向型的产业政策在很大程度上回避了对具体细节的讨论[20]。使命导向的产业政策也忽视了多边主义的重要性,将促进单边主义的崛起[21]。虽然使命导向型的产业政策可能帮助解决国内的社会问题,但是也会激化国家间的矛盾。总体来说,虽然使命导向的产业政策有不足之处,但其理念对于思考大变局时代的产业政策仍有帮助。

(二)大变局时代产业政策的五大基本原则

基于产业政策新思维,借鉴现有研究,我们总结了大变局时代产业政策应该遵循的若干基本原则。这些原则可能不尽全面,但是从不同角度指出了产业政策应如何转变。从政府角色、政策对象、政策工具、分配模式、竞争与创新五个角度来看有以下几点[22]。

政府角色:过去几十年,产业政策中的政府主要扮演市场修复者的角色,即修复市场失灵。而大变局时代的政府不仅仅纠正市场失灵,更需要主动作为,来提升安全和公平。政府作为市场创造者的重要性上升,即塑造和创建新的市场,指引科技进步的方向。虽然过去几十年,政府也偶有发挥市场创造者的作用,但在大变局下政府在这方面功能的重要性更加提升了。例如,治理污染问题即是修复市场失灵的案例,而历史上美国的阿波罗计划、曼哈顿计划是创造新的市场。近年来,中国、欧盟、美国等建立起碳交易市场,2022年美国通过了《通胀缩减法案》以促进能源转型和应对气候变化,也是政府作为市场创造者的体现。

政策对象:产业政策不只关注制造业,也要关注服务业,尤其是考虑到数字经济的加速发展。过去,从效率角度看,产业政策主要是促进制造业的发展。但从公平角度看,当前服务业就业占比越来越高,缓解贫富分化不能忽视服务业,产业政策未来应重视服务业的发展。对此,哈佛大学教授罗德里克提出产业政策需要超越传统上对制造业的关注,增加对服务业的重视程度,通过提高服务业工人的生产率和劳动收入,创造更多的服务业工作机会,来应对当前的贫富分化问题[23]。从效率角度看,传统观点认为服务业不可贸易、技术进步较慢、能带来的溢出作用较小。数字经济时代服务业可贸易性上升,对工业部门的反哺作用加强,成为生产力进步的重要来源,产业政策需要给予服务业更大的关注。欧盟在2019年制定了《欧盟数字十年:2030数字目标》,旨在促进欧盟的数字转型。我国在2022年出台《“十四五”数字经济发展规划》,提出数字经济核心产业占GDP比重要在2020年7.8%的水平上提升至2025年的10%。中国数字经济发展比较快,而且在中金研报《数字创新助力重构全球产业链》里面所讨论的大国规模为数字经济的发展提供了先天优势。

面临“大变局、大挑战”,产业政策要更具综合性。(1)传统的产业政策往往考虑的是某一两个行业的发展问题,往往由单个部门与行业专家共同制定。大变局时代的产业政策要超越单个行业发展的角度,关注产业间的收入分配公平、区域公平、大国竞争等多方面因素,因此必须与各类政策协同配合、综合考虑。以光伏产业为例,传统的产业政策考虑的是如何促进光伏单个产业的发展,而在碳中和的背景下,光伏产业的发展能减少碳排放,与所有排碳行业都有了联系。(2)新的产业政策对政府的能力提出了更高的综合要求。面对重大社会挑战,私人部门给出的市场价格信息在社会价值上可能有偏差,政府必须有能力进行独立、全面的信息搜集和分析(比如供应链信息,单个企业无能为力,必须通过政府来收集和分享)。(3)传统产业政策一般认为技术是中性的(技术进步只提高效率,而不改变不同人群的收入分配比例),不应主动干预技术的发展路径。但事实上技术是非中性的,即技术对于不同的人群影响不同,会引起社会问题,所以产业政策可以主动引导技术的发展。比如,技术发展可能会造成就业两极分化[24],对化石能源补贴下的技术发展可能会加重污染。因此,产业政策需要综合考虑技术进步的效率和公平问题。

分配模式:政府要重视制度设计,促进收益公平分配。大变局时期的产业政策思维意味着政府投入会加大,因此其收益也要适当匹配,否则可能难以为继,也会加大贫富差距。比如,政府要在科技创新中积极发挥作用,因为创新具有正外部性和巨大的不确定性。(1)基础技术的创新突破往往能产生非常大的外溢效应,创新者很难享受到全部外溢效应的回报。(2)创新的不确定性比风险更容易导致企业不作为。风险有概率分布,企业可以根据期望值采取行动,而不确定性没有概率分布,没有经验可循,企业观望的边界比较大。基础技术的创新往往伴随着巨大的不确定性,什么技术路线可能成功、什么可能失败没有一个概率分布,这样大的不确定性不是私人部门能够承担的,所以需要政府积极参与。政府大力投入创新应该得到相应的回报。在现行的市场制度下,全球普遍现象是,政府创新投入的风险社会化但收益私人化,政策应该改变这个状态,保证公平性以及创新的可持续性。

产业政策在做优做强、实现规模经济的同时,不能伤害竞争,否则不利于创新。静态/短期来看,安全与效率负相关,但动态/长期来看二者正相关。例如,为了供应链安全而强调制造业回流,强调本国制造,短期来看降低了风险,但从长期来看,如果国际竞争因此而下降,将会削弱效率,有损安全。

四、中国产业政策:多维出击,促进创新是关键

(一)中国产业政策的历史经验与教训

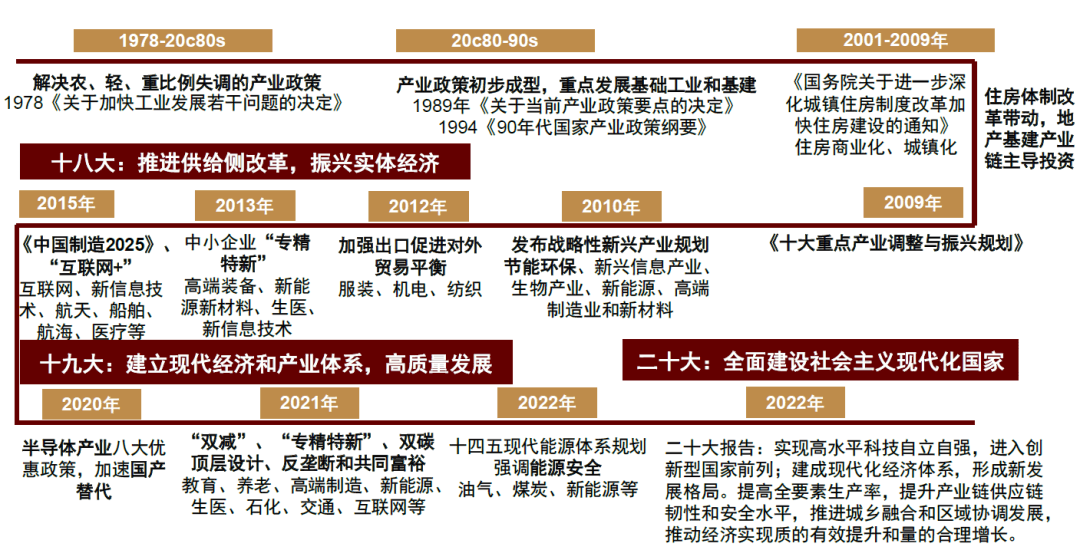

改革开放以来,我国产业政策的重点经历了从早期的促进出口和基础工业发展,到提升城镇化水平,再到提升创新水平和可持续发展水平的变化(图表6.5)。改革开放之后,我国开始从计划经济向市场经济转型。1989年,国务院发布《关于当前产业政策要点的决定》,首次以产业政策命名政策文件,制定了当时产业的发展序列,集中力量发展农业、能源、交通和原材料基础产业。1994年,《90年代国家产业政策纲要》提出产业政策要与中国特色社会主义市场经济匹配,加强市场配置资源的作用。这些产业政策的制定突破了当时的计划经济管理模式,将计划管理性的政策措施逐渐转变为投资审批、行业准入、财政税收、金融等政策工具,推动了我国从计划经济向市场经济的转型。这个时期的产业政策继续发展了我国的基础工业,并且提高了企业自主经营和创新能力,为我国参与全球经济一体化做了铺垫。

2001年加入WTO之后,我国产业政策向结构调整转变。2005年,国务院颁布《促进产业结构调整暂行规定》,提出了鼓励、限制和淘汰三类产业目录。针对部分行业的产能过剩问题,2002年以来我国相继出台了一系列的产业政策,以调整钢铁、水泥、煤炭、铝、电力、纺织等行业的产业结构。同时,我国也出台了一系列的产业政策以发展战略性新兴产业。2012年,国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,扶持信息技术、生物、高端装备制造等产业的发展。

图表6.5:我国产业政策的演变

资料来源:Wind,中国政府网,中金公司研究部

产业政策在我国的经济发展中起到了重要作用。我国的产业政策过去主要以直接干预为主,通过补贴、税收优惠、政府采购来促进产业的发展。近些年,股权投资模式的出现,减少了直接干预的色彩,逐渐向间接干预转型,我们以新能源汽车、光伏和半导体为例梳理一下我国产业政策的工具。

(1)补贴:对于新能源车行业,2009年财政部、科技部联合发布了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》,宣布在北京、上海等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作,中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予补助。其中,混合动力汽车可以获得最高5万元的补贴,纯电动汽车可以获得6万元的补贴。从2009年至2021年,我国汽车补贴资金已累计投入近千亿元。对于光伏行业,2013年8月,国务院发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,出台了光伏分区上网电价政策和分布式光伏补贴标准。对分布式光伏发电实行补贴政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元。

(2)税收优惠:2012年财政部和国家税务总局发布《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,出台了“两免三减半”和“五免五减半”的税收支持政策。a)集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。b) 集成电路线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元的集成电路生产企业,经认定后,减按15%的税率征收企业所得税,其中经营期在15年以上的,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。2018年,财政部、税务总局、发改委、工信部联合发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》,延续了对半导体企业的“两免三减半”和“五免五减半”税收支持。2020年,财政部、税务总局、发改委、工信部联合发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。

(3)政府采购:2013年,在《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》中规定“政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜,新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%”[25]。

(4)股权投资:2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,将集成电路产业发展上升为国家战略;9月,国家集成电路产业投资基金设立,募资超千亿元,用于集成电路产业链企业的股权投资。

这些政策总体上起到了积极的效果,促进了新能源汽车、光伏、半导体产业的发展。(1)新能源汽车已经成为我国的优势产业之一。根据中汽协的数据,中国新能源汽车销量在过去十年增长了超过430倍,从2011年的8159辆,增长至2021年的352万辆。2022年,全国新能源汽车保有量达1001万辆,占汽车总量的3.23%。(2)我国光伏产业逐步取代欧洲,成为全球最大的光伏装机市场。至2021年,我国太阳能光伏累计装机量为306403MW,占全球总装机量的36.3%,而欧盟、美国的太阳能装机量分别占全球的18.7%和11.1%。(3)通过政策支持和税收优惠,我国的半导体产业也取得了巨大的进步,但是相比于国际先进水平还有待继续突破。但是在产业政策实施过程中也暴露出一些问题,仍以上述三个比较有代表性的行业为例,这些经验与教训大致有以下几点:

1. 成功经验

产业政策扩大了规模效应,通过规模效应降低了生产成本,增强了产业竞争力。例如,新能源车发展早期技术尚未成熟,政府采购保障了市场需求,有助于实现规模经济。光伏发展初期成本高昂,其经济性相对火电无竞争力。借助于政府补贴,随着规模不断扩大,光伏产业链各环节不断降本增效,光伏发电成本逐渐接近甚至低于火电,开始展现出优势。

使用产业政策应当注意加强竞争,这一点在新能源汽车行业的发展过程中有所体现。一是打破地区垄断。2013年,在《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》中规定“推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%;不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌车辆”。二是引入国外汽车厂商。2019年后,特斯拉来到我国独立建厂享受补贴。上汽大众、华晨宝马、一汽大众、上汽通用、北京现代等头部合资车企也纷纷推出纯电车型,进入补贴范围,使新能源汽车行业的竞争更加市场化。三是鼓励新能源汽车代工模式,放宽生产准入门槛。2018年,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》,其中提到“鼓励道路机动车辆生产企业之间开展研发和产能合作,允许符合规定条件的道路机动车辆生产企业委托加工生产”,认可了道路机动车委托生产的合法性。在代工模式下,出现了蔚来、小鹏、理想等新能源车企,加剧了市场竞争。

产业政策补贴应当适时退出。2018年5月31日,国家发展改革委、财政部和国家能源局三部委发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,要求加快光伏发电电价退坡,尽早实现市场驱动,被称为“531新政”,光伏产业发展自此由政策驱动逐步转向市场驱动。“531新政”后,我国光伏行业的发展不但没有停滞,反而更快地走向了平价上网新时期。事实表明,在产业政策补贴消退之后,通过市场化竞争机制,我国光伏产业的竞争力增强而非减弱了。

2. 不足之处

虽然总体上我国的产业政策是成功的,促进了产业进步,但是在实施过程中,我国也出现过“骗补”、过度投资等问题。需要说明的是,这些问题并不是说产业政策是失败的,而是说产业政策可以进一步完善。比如2016年,财政部对苏州吉姆西、苏州金龙、深圳五洲龙、奇瑞万达贵州客车、河南少林客车5家骗补的新能源客车企业进行了公开通报,这5家企业多申报补贴高达10亿元[26]。为了弥补政策漏洞,工信部在2017年实施新的补贴申请标准,要求非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程要超过3万公里才能领取国家补贴。在光伏产业政策实施过程中,也有骗补现象。2009年,财政部、科技部和国家能源局计划投入100亿元财政资金支持光伏行业发展(金太阳示范工程)。由于该工程采取建设期(事前)补贴,后续项目的实际运营审核不严,于是一些企业通过虚拟项目、虚构合同、建后再拆和以次充好的方式“骗补”。对于半导体产业,2020 年10月,国家发改委称,“一些没经验、没技术、没人才的‘三无’企业投身集成电路行业,个别地方对集成电路发展的规律认识不够,盲目上项目,低水平重复建设风险显现,甚至有个别项目建设停滞、厂房空置,造成资源浪费[27]。”

此外,新思维下产业政策应当注重解决环境污染等问题。(1)产业政策在促进制造业发展的同时,对环境污染问题关注不足。“先发展后治理”导致环境恶化,不过近几年这个问题得到了比较好的解决。(2)城镇化过程中,房地产和金融共同扩张,带来房地产过度金融化的问题。房产具有投资和消费双重属性,作为抵押品,起到了放大信用的功能。土地具有垄断和金融属性,地方政府通过土地资产变现与抵押融资来筹措财政资金,“地价-房价-信贷”的金融循环不断深化。房地产行业的高负债、高杠杆、高周转特点,吸引了过度的金融资源,对制造业的融资也产生了挤压。

针对这些问题,有以下两点要注意。(1)产业政策实施可以更加精细化。产业政策实施的效果与政府治理能力正相关。提高政府的政策制定、施行、监督的能力,有助于减少失灵现象。例如,数字技术有助于政务数字化,可以助力提升政府治理能力,更合理地实施产业政策。(2)产业政策不仅要关注经济问题,也要关注社会问题。以往的产业政策对社会问题(如环境污染和贫富分化)关注较少,这一点恰恰是大变局时代的产业政策与传统产业政策的一个不同之处,也是下面我们要讨论的内容之一。

(二)大变局时代,产业政策要多维出击

大变局时代,我国产业政策要多维出击,既要促进经济发展,也要积极参与到社会治理当中,包括推动绿色转型、缓解贫富分化、提升供应链安全等。我国产业政策已经在这些方面加码,但仍有较大空间。中金研报《从效率到安全》、《逆全球化下的规模经济新优势》、《变中求兴:贸易规则演变与全球产业链》、《数字创新助力重构全球产业链》、《绿色转型下的全球产业链:机遇与挑战》对部分问题已有讨论,我们试图将这些讨论与本文所提出的大变局时代产业政策五个原则联系起来。

1. 推动绿色转型。a)提高碳价,将外部成本内部化,也能促进节能减排技术创新。大量研究发现,碳价信号越显著,对低碳技术创新的诱导作用就越强,越能激发企业开发和采用低碳技术的意愿。碳市场运行一年来,全国累计参与交易的企业数量超过重点排放单位总数的一半以上。b)加快创新,从根本上改变生产方式。开发新的减排技术和碳捕捉技术能降低单位能源的碳排放,使用清洁能源能降低单位GDP的能耗。中国在推动低碳经济时,也将重点放在如何推动环境技术进步、鼓励和促进创新方面。

实现碳中和也必须在社会治理方面多下功夫。制定与低碳社会相适应的公司治理标准,打造环境友好的金融体系,完善碳税和碳市场体系,鼓励低碳生活习惯,提倡新的消费理念。例如,坚持垃圾分类、采取共享出行、在居家时节约用电,都能降低碳排放,有的只需要排放者积极采取低碳的生活方式就能实现。碳中和也必须注重公平问题。碳中和的成本在不同人群之间,不同区域之间的分配是不均衡的,需要考虑使用财政手段尽量公平地分配碳中和成本。例如减少碳税的使用,或者增加税收返还、用征收来的碳税对低收入者进行补贴。

为了应对绿色转型给全球产业链带来的能源成本、碳成本和气候成本上升问题,中金研报《绿色转型下的全球产业链:机遇与挑战》从能源价格管控、碳约束力度、规模优势三个方面提出了政策建议。前面两条建议与我们前面所提的原则五相对应,即应该通过竞争来促进能源领域的创新。第三条建议与我们的原则一相关,即政府在应对气候变化的过程中,可以起到市场创造者的作用,提前引导市场改变布局。

2. 发挥数字技术的作用。中金研报《数字创新助力重构全球产业链》指出新兴科技以及数字平台等新的生产和贸易组织方式推动了生产要素的变革,服务贸易将成为新的增长点。对应着我们提出的原则二,即产业政策不只是关注制造业,也要关注服务业。该研报也提出要注重数字和数据安全,推动数字市场和数字经济制度的建设,对应着原则一,即政府应该是市场的创造者,应该推动数字市场这个新兴领域的建设。

3. 缓解贫富分化。金融和房地产过度扩张是贫富分化加剧的重要原因,这几年“房住不炒”对缓解贫富分化有积极作用。同时,政府也在其他方面积极发力缓解贫富分化:a)普惠金融政策推动金融向实体让利。脱贫攻坚期间,金融机构累计发放扶贫再贷款6688亿元。2022年7月末,金融机构涉农贷款余额47.2万亿元,是五年前的1.6倍;2022年7月末,金融机构普惠小微贷款连续39个月保持20%以上增速。b)产业扶贫。2017年以来国家新建现代农业产业园项目覆盖58个脱贫县、优势特色产业集群项目覆盖261个脱贫县、农业产业强镇项目覆盖370个脱贫县的400个乡镇。

但需要进一步完善金融市场制度,建设双支柱金融体系。所谓双支柱金融体系,主要是指在产融分开、分业经营的前提下,构建受担保的银行体系和不受担保的资本市场并行发展的金融结构。其中,资本市场的主要使命是促进机会公平、支撑创新发展;银行系统则需要通过整体的非盈利最大化改造来削弱“市场逐利+政府担保”的不合理竞争优势,并大力推动普惠金融发展。

也需要推进房地产供给侧改革,降低住房引起的贫富分化。聚焦新市民、青年人的居住需求,积极增加租赁住房用地供应,广泛引导政策性金融、社会资本等参与长租房供给。与此同时,通过立法加快推进租购平权,使租户在基本公共服务方面与购房者享受同等权益,并在租金涨幅、租期设定等方面保护承租人。加速推进“窄税基、高累进”的房地产税落地,重构地方政府资金流量表,缓释土地去金融化对其财政约束。相比顺周期的土地金融,房地产税才是稳定、可持续、且同样根植于土地的财政收入来源。

4. 提升规模经济。中金研报《逆全球化下的规模经济新优势》提出,在逆全球化背景下,需要更加重视规模对于经济增长的促进作用,而我国具备发挥大国规模优势的潜力。未来,从需求端、产业端、国际贸易端这三个方面发挥我国的规模优势。产业政策在需求端可以降低贫富分化,提高公共服务均等化;在产业端可以促进商品和要素流通,建设国内统一大市场,促进产业链间共同合作发展,消除垄断问题;在贸易方面,加强国际合作对于我国经济发展和发挥规模经济具有重要作用。在原则五中,我们也提出产业政策在做优做强实现规模经济的同时,不能伤害竞争,避免因提升安全而忽视效率。

5. 提升供应链安全。a)产业政策主动改善制造业和服务业的信息不对称。传统产业政策重点在于单个产业,而大变局下的产业政策要优化产业链上下游各类行业的结构和生产协同。近些年,地方政府开始推行产业链链长制,通过产业政策畅通供应链上下游的联通环节。对此,中金研报《改善供应链生态,应对产业链风险》对供应链管理、供应链组织与供应链金融等进行了分析,对应了我们提出的原则三,即产业政策应该更具综合性,需要做跨行业的协调和信息收集。b)通过产业政策建立关键农产品的安全保障措施,对我国具有特别的意义。农产品安全是供应链安全的一部分。中国口粮储备长期保持在年消费的70%以上,2021年保持耕地面积19.18亿亩,粮食播种面积达17.64亿亩,中国谷物自给率始终保持在95%以上[28]。在大变局下,我国应对横向风险需要释放需求侧的消费潜力,应对纵向风险需要提高供给侧的创新能力,这与我们提出的原则三(产业政策要更具综合性)和原则五(竞争与创新)有一致性。c)通过产业政策保障我国的能源安全。绿色转型和地缘政治背景下能源安全问题更加突出。根据《“十四五”现代能源体系规划》,我国“十三五”期间低碳转型成效显著,煤炭消费比重下降至 56.8%。但是,我国主要还是依赖化石能源,到2020年化石能源消费占比84.1%,非化石能源消费比重为15.9%。而且,我国一些能源对外依赖程度也比较高,2021年原油进口对外依存度在70%以上。因此,产业政策一方面需要促进低碳转型,另一方面需要增加我国的能源自主供给能力。

(三)促进创新仍然是关键

过去,我国主要是经济追赶国,但现在开始在部分领域占据领先地位。过去成功的产业政策经验对于追赶阶段比较有效,但并不能保证这些经验在领先阶段也能够成功。美国和日本的发展历史表明,从经济追赶阶段向领先阶段,产业政策的重点应从保护幼稚产业、促进出口转向提升创新水平。对于我国来说,创新政策尤为重要。无论是维护产业链安全、能源安全还是推动绿色转型、降低贫富分化,都离不开科技创新,只有效率提升和经济发展才能从根本上解决现在面临的问题。

从2010到2019年,我国的经济增速平均为7.4%,相比2000-2009年降低2.5个百分点。其中,全要素生产率(TFP)的贡献降低了2个百分点,是过去十年经济增速下行的主要原因[29]。全要素生产率的下降与我国的创新不足有关(创新不足与前面所说的房地产挤压有关)。随着我国的科技水平与国际科技前沿的距离缩小,全要素生产率增速出现下降。在短期,我国仍然面临创新能力不足的问题。从2018年以后,我国的集成电路贸易逆差还在继续增加,对外依赖仍然严重。在这种情况下,十八大以来,我国产业政策重点转向科技创新,包括信息技术、半导体、高端装备、新能源、医药等。2022年,二十大报告提出,到2035年,我国要实现高水平科技自立自强,进入创新型国家前列;建成现代化经济体系,形成新发展格局,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。我国要坚持以推动高质量发展为主题,加快建设现代化经济体系,着力提高全要素生产率,着力提升产业链供应链韧性和安全水平,着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。在《创新:不灭的火炬(2022)》中,我们从供给(研发投入和人才)、需求(国内和国外)、生态机制(区域和国家创新体系)三个维度探讨了如何促进我国创新能力的提高。下面我们将从产业政策角度继续探讨如何促进创新。

(四)产业政策如何更好地促进创新?

根据我们在前面提出的原则,大变局时代,政府在产业政策方面要发挥更大作用,但是产业政策也需要更加促进竞争,提升公平,我们有以下思考:

1. 政府要积极参与创新,完善分配机制

如前所述,创新具有正外部性和巨大的不确定性,因此需要政府干预,发挥产业政策的作用。因为需要政府大量投入,政府也要相应分享成果,这就需要改善市场分配制度,提高创新收益分配的公平性,对应着我们提出的原则四。如何让政府取得相应的回报呢?政府适当持股是一个可以考虑的方向。政府引导基金是一个好的尝试,但目前也存在一些问题。

2. 研发政策比直接补贴更能促进创新

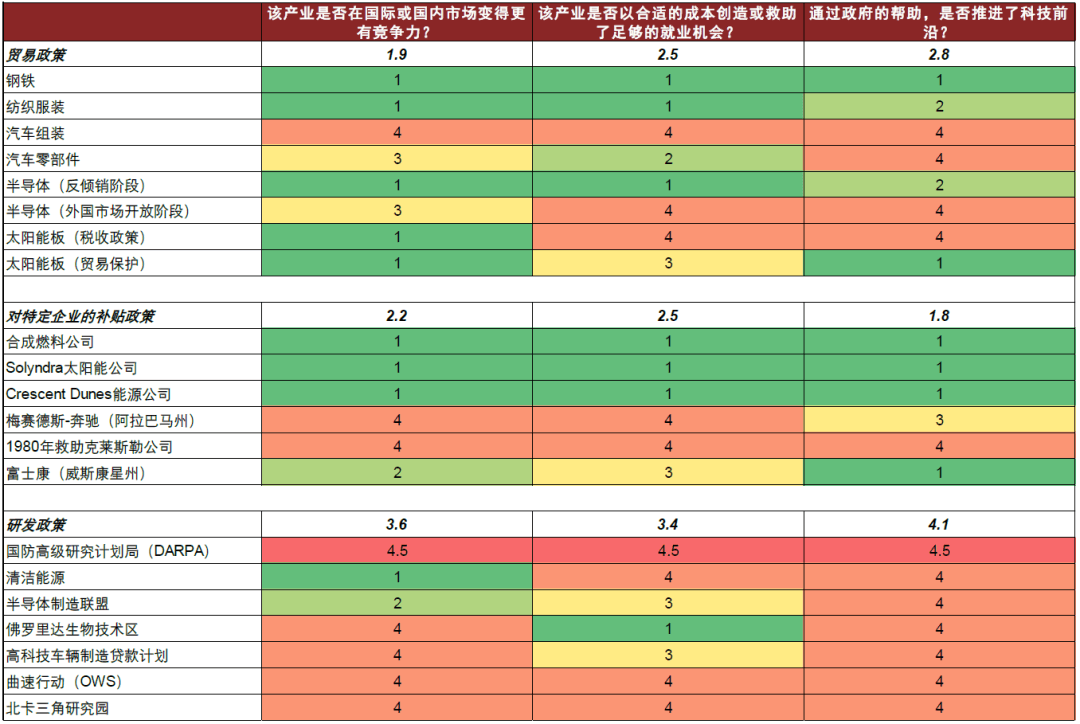

不同的产业政策在促进创新方面会有差异。创新活动的特点是高风险、高收益,在成功之前,很难预判哪种技术、哪个企业会创新成功。因此,直接补贴会面临严重的信息不对称风险,难以挑选出“赢家”。相比于贸易保护、对特定企业进行补贴等直接干预的产业政策,研发政策直接干预程度低。美国过去50年的经验表明,研发政策对于促进创新更为有用,而贸易保护政策、对特定企业的补贴效果平平(图表6.6)。在成功的研发政策中,美国国防部高级研究计划局(DARPA)成绩显著。虽然DARPA每年的预算大约为35亿美元(2019年不变价),但是在众多领域推动了美国的科技进步。今天的数字经济企业,包括谷歌、微软、Meta等的底层技术都可以追溯到DARPA。

图表6.6:美国产业政策历史表明,研发政策对于促进创新更为有效

资料来源:Hufbauer and Jung, Scoring 50 years of US industrial policy, 1970–2020, 2021,中金公司研究部

注:图中得分越高表明该项政策效果越好

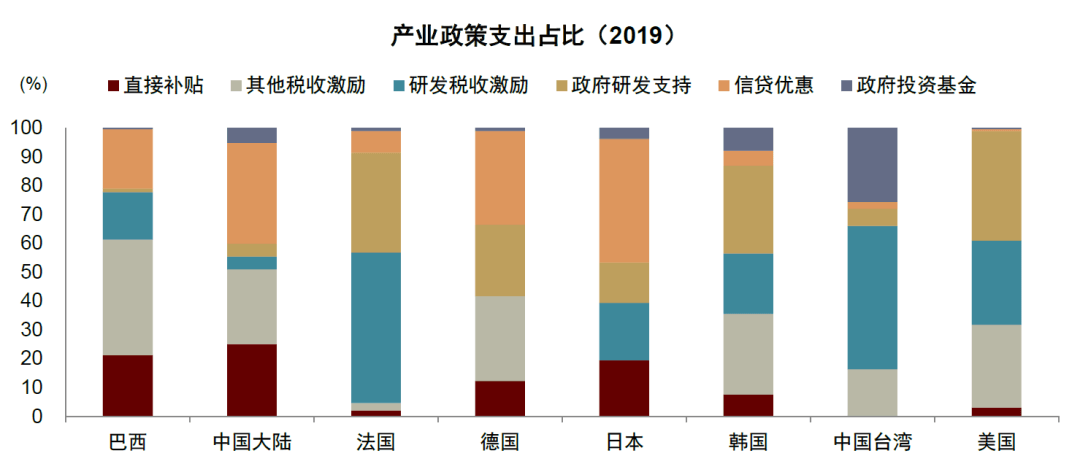

在处于相对领先的领域,中国应加强研发支持政策,促进创新。从经济发展的进程来看,美国和日本的产业政策都是从早期的工业化逐渐转向创新。目前,我国已经具备了完整的工业体系,第二产业的增加值在GDP中的比重从2010年的47%下降到2021年的39%。根据战略与国际研究中心的数据,发达经济体多采用研发支持和研发税收激励政策为产业政策工具,如美国、法国、韩国。依赖投资的经济体,如中国大陆、日本、韩国、中国台湾,使用政府投资基金作为产业政策工具。依赖政策性银行的经济体,如中国、德国、巴西、日本,也使用信贷优惠作为产业政策工具。不同的产业政策工具有不同的优势。例如,美国的经验表明研发支持和税收激励在支持小企业和突破式创新有优势,日本的经验表明银行信贷在支持大企业和渐进式创新有优势,政府投资基金可能在两者之间。我国既需要渐进式创新也需要突破式创新,所以应该在各种工具间更平衡的分配资源,适当增加研发支持的研发税收激励的比例。

相比于美国,我国的研发政策(包括研发税收激励、研发政府支持)占比仍然比较低,而直接补贴和信贷优惠的占比较高。我国产业政策的支出结构和创新转型还存在不一致。未来,为了促进创新,我国应提高研发政策在产业政策中的占比(图表6.7)。

图表6.7:产业政策支出占比(2019)

资料来源:CSIS,中金公司研究部

3. 提高政府引导基金的市场化运作水平

虽然大变局时代的产业政策需要政府发挥更大作用,但这并不意味只靠政府出资进行创新。政府只是出资的一方,私人部门也是重要的一环,需要多方参与[30]。政府引导基金实现了产业政策从政府的“独角戏”到政企合作的“二人转”。政府引导基金通过政企合作能够帮助政府更好地识别出真正有效率的企业,既避免了信息不对称的问题,也提高了产业政策的效率。相比于直接补贴企业,政企合作是更有效的产业政策方式[31]。

过去十年,我国政府引导基金增长迅速。到2021年底,我国共设立1988支政府引导基金,目标规模约12.45万亿元人民币,已到位规模约6.16万亿元人民币。从基金类型来看,政府引导基金以产业基金为主,重点支持战略新兴产业、扶持关键技术领域,包括高端制造业、生物医药、新能源等。“合肥模式”是政府引导基金的典型案例。通过政府引导基金,合肥实现了产业升级,在显示器件、集成电路、人工智能、新能源汽车等国家战略新兴产业领域取得了较快的发展。

产业引导基金在其他国家的创新中起到了重要作用。以美国为例,1958年设立小企业投资公司计划,由小企业管理局管理。到2020年,小企业投资公司计划的资本规模约为300亿美元。小企业投资公司计划选择符合条件的创业投资基金公司,按照计划为其提供一定比例的直接融资和提供融资担保,规定投资方向,由创业投资基金公司作为主体在资本市场上进行市场化融资。苹果、英特尔、特斯拉等科技公司都接受过小企业投资公司计划的支持。1992年,以色列设立了政府引导基金YOZMA计划,投资于战略新兴产业,包括通信技术、电子信息科技、生物医药等前沿科技领域。1995年,德国提出创业型技术公司股权投资计划和小型科技公司股权投资计划,为符合条件的企业提供融资服务、担保业务,同时兼顾股权投资,促进了德国的生物科技等高新技术的发展。

但我国的政府引导基金在运作过程中仍然存在一些问题,有进一步提升的空间。(1)目标问题。政府引导基金很多时候承担了地方政府招商引资的需求,被迫投资于一些低效的夕阳企业,不符合科技创新的导向。(2)管理问题。有些政府引导基金的管理人不一定是市场决定,存在行政任命的现象,缺乏市场化运作政府引导基金的经验。(3)投资问题。政府引导基金在投资地区上有较为严格的限制,常通过设置返投比例限制引导基金投资于本地企业,具有地方保护主义的倾向,可能导致地方企业重复竞争。(4)绩效评价问题。因为政府性引导基金难以容忍大幅亏损,管理人不敢将资金投入处于种子期、初创期的创新创业领域,大部分政府引导基金实际投资于成熟期等偏后期项目,或直接购买理财产品,甚至出现闲置,没有达到促进创新、引导产业结构升级的政策目标。

因此,可以通过市场化运作的方式,提升政府引导基金的效率。(1)将政府引导基金目标聚焦到促进创新。(2)通过市场选择最合适的基金管理人,适当减少干预。(3)放松政府引导基金的投资限制,减少地方保护主义。(4)提高政府引导基金投资亏损的容忍度,使资金能够投资于早期的高风险创新企业。

4. 避免因提升安全而损伤效率

正如中金研报《逆全球化下的规模经济新优势》里面所分析的,规模经济效应是逆全球化背景下的大国优势。大规模市场可以摊薄巨量的研发成本;同时,随着产品生产规模的扩大,技术也会不断进步。但要警惕的是,不能因为发挥规模经济优势而加剧垄断,进而损害竞争,伤害创新,降低效率。虽然垄断在早期有利于创新,但长期来看,如果是垄断市场而不是竞争性市场,规模优势将会大打折扣。企业的行为会受到市场结构的影响,长时间的垄断会削弱企业追求技术进步的动力,而且可能会促使其通过寻租(贿赂政府)维护垄断地位。如何平衡做优做强和竞争的关系是个挑战。我们在前面回顾中国产业政策的经验时谈到了这一点,而其他国家的教训也值得关注。

如果说美国为创新转型提供了一个正面案例,日本则是一个相对反面的案例。日本从二十世纪九十年代将产业政策重点转向创新之后,全要素生产率几乎没有增长,反映了其产业政策转型并不成功,这也是日本经济进入“失去的三十年”的原因之一。当然,产业政策转型不成功是日本经济问题之一,其他的如人口老龄化也是重要的原因。反思日本的失败转型,一个重要原因就在于供给侧的竞争不足。一是企业竞争不足。尽管日本在1947年就制定了《禁止垄断法》,并多次进行修改,但是执行偏弱。其结果是新企业进入困难,日本的新企业进入率低于美国、英国、法国、德国等国家[32]。二是劳动力市场竞争不足。其终身雇佣制使劳动力市场缺乏活力和竞争,抑制了年轻人的创新能力。三是与国际市场竞争不足。2019年,日本FDI存量占GDP的比例为4.37%,远低于美国(43.95%)、德国(24.96%)、中国(12.44%)。由于经连会(keiretsu)的存在,日本的银行、企业、供应商、政府形成了一个复杂的利益共同体,外国企业收购、并购日本企业很困难,导致日本的FDI水平一直处于世界较低水平[33]。

拉美国家的产业政策也有竞争不足的教训。拉美国家从20世纪30年代开始采用进口替代产业政策,限制进口,刺激出口。其进口替代政策成功地促进了本国工业化,制造业在GDP中的比例大幅上升。但从经济发展的角度看,拉美国家的进口替代政策并不成功,与其他国家的GDP差距越拉越大。20世纪70年代之后,其进口替代政策逐渐暴露出了各种问题。在贸易保护下,拉美国家的本土企业缺乏竞争,效率低下。拉美国家本土制造的商品比进口商品价格更高。虽然拉美国家的工业基础得到发展,但是大而不强,关键原材料和高端设备仍然依靠进口。因此,拉美国家的本土企业出口竞争力不足,外汇收入水平较低。

中国在产业升级的过程当中,在一定程度上需要依靠外部强大的竞争对手激活中国企业,无论是失去进入外部市场的机会、还是减少外国产品进口,都可能会减弱中国企业面临的竞争。在对外开放的前提下,保护性的产业政策仍然对部分产业而言是需要的。但历史经验表明,一定程度的产业保护在早期有助于幼稚产业的发展,但是到产业发展壮大后,国外竞争会变得更加重要。

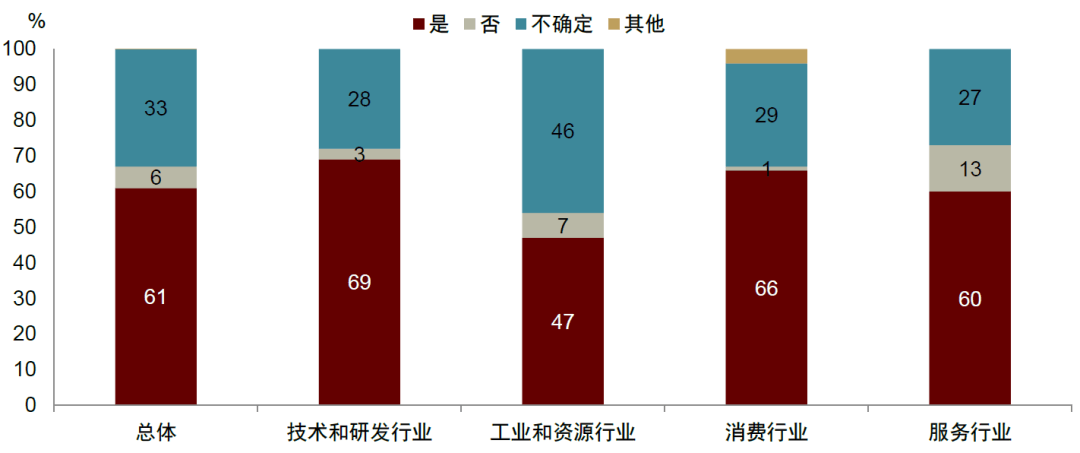

既要支持国内企业“走出去”,也要促进国外企业“引进来”。在全球贸易体系下,企业可以通过规模效应、学习效应、竞争效应来提高创新能力。实证研究也表明,我国的出口企业专利数量高于非出口企业。在全球价值链体系下,支持国内企业“走出去”,可以通过竞争来提升创新能力。在“引进来”方面,需要扩大市场准入,引入更多FDI。在国际产业政策竞争和全球博弈下,我国应该采取对应的补贴、政府购买、减税等财政支持措施,减缓FDI的转移,维持国内竞争。

图表6.8:扩大市场准入是否会增加对华投资?

资料来源:中国美国商会(2022)

资料来源

[1]Baldwin and Freeman, Risks and global supply chains: What we know and what we need to know, 2022.

[2]https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/

[3]https://reshorenow.org/blog/reshoring-initiative-2021-data-report/

[4]Ken Warwick, Beyond industrial policy: emerging issues and new trends, 2013.

[5]Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, 2014.

[6] 江飞涛、李晓萍:产业政策中的市场与政府——从林毅夫与张维迎产业政策之争说起. 财经问题研究(01),33-42,2018。

[7] Masahiro Okuno-Fujiwara, Industrial Policy in Japan: A Political Economy View, 1991.

[8] Datta-Chaudhuri, M., Market failure and government failure. Journal of Economic Perspectives, 4(3), pp.25-39, 1990.

[9] Rodrik, D., Normalizing Industrial Policy, Commission on Growth and Development Working Paper No. 3, Washington DC, 2008.; Naudé, W., New Challenges for Industrial Policy, Working Paper No. 2010/107, United Nations University, World Institute for Development Economics Research, September 2010.

[10] Becker, G., The best industrial policy is none at all. Business Week, 26, 1985.

[11] Krugman, P. and M. Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, Seventh Edition. New York: Pearson-Addison Wesley, 2009.

[12] 张维迎:我是如何认识奥地利学派经济学的,2017

[13] Primi, Annalisa, and Wilson Peres Núñez., Theory and practice of industrial policy: evidence from the Latin American experience. No. 187. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2009.

[14] Krugman, P. and M. Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, Seventh Edition. New York: Pearson-Addison Wesley, 2009.

[15] Cherif, R., & Hasanov, F, The return of the policy that shall not be named: Principles of industrial policy. International Monetary Fund, 2019.

[16]https://www.project-syndicate.org/commentary/russia-war-covid-global-shocks-reveal-bankruptcy-of-neoliberalism-by-joseph-e-stiglitz-2022-04

[17]https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/speeches-and-remarks/2022/october/remarks-ambassador-katherine-tai-roosevelt-institutes-progressive-industrial-policy-conference

[18]Mariana Mazzucato, A Mission-Oriented UK Industrial Strategy, 2019.

[19]https://bostonreview.net/forum/industrial-policys-comeback/

[20]https://bostonreview.net/forum_response/a-flight-plan-that-fails/

[21]https://bostonreview.net/forum_response/against-economic-nationalism/

[22] Aiginger, Karl, and Dani Rodrik. Rebirth of industrial policy and an agenda for the twenty-first century. Journal of Industry, Competition and Trade 20.2: 189-207, 2020; Mazzucato, Mariana. The entrepreneurial state. Soundings 49(49): 131-142, 2011.

[23]https://www.brookings.edu/research/an-industrial-policy-for-good-jobs/

[24] Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo., The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment.” American Economic Review 108 (6): 1488–1542., 2018.

[25]http://www.gov.cn/zwgk/2013-09/17/content_2490108.htm

[26]http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/08/content_5106603.htm

[27]https://news.cctv.com/2020/10/20/ARTI9eQuRwleLpVsCnjrIU4w201020.shtml

[28]http://www.xinhuanet.com/politics/20220627/3a074a2e38ed440faa67549d7ce731b0/c.html;http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/09/content_5500439.htm

[29] Brandt, L., Litwack, J., Mileva, E., Wang, L., Zhang, Y. and Zhao, L., China’s Productivity Slowdown and Future Growth Potential, 2020.

[30]https://bostonreview.net/forum_response/steering-finance/

[31]https://voxdev.org/topic/public-economics/where-are-we-economics-industrial-policies

[32]https://www.jcer.or.jp/english/why-is-japans-inward-fdi-so-low#:~:text=What%20we%20have%20seen%20implies,do%20business%20in%20the%20country.

[33]Lawrence, R. Z., Japan’s low levels of inward investment: The role of inhibitions on acquisitions. In Foreign direct investment (pp. 85-112). University of Chicago Press, 1993