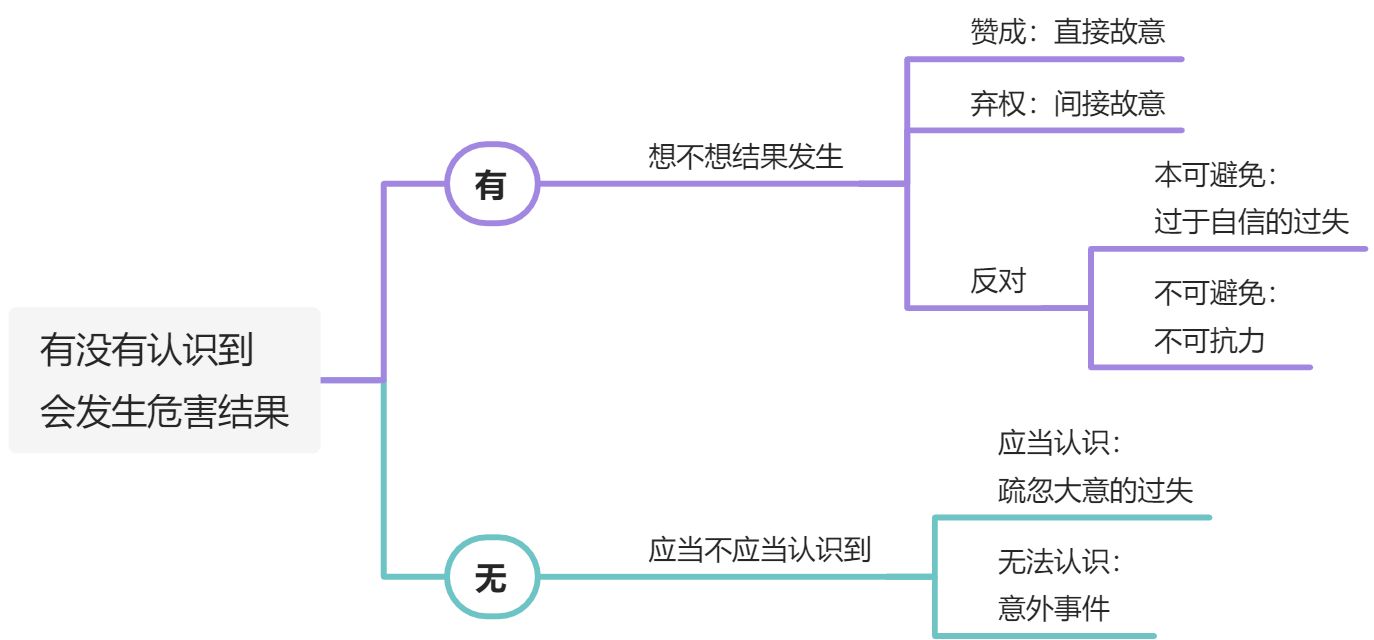

| 罪过形式 | 认识因素 | 意志因素 |

|---|---|---|

| 直接故意 | 认识到必然或可能发生 | 希望(赞成票) |

| 间接故意 | 认识到可能发生 | 放任(弃权票) |

| 过于自信的过失 | 认识到可能发生,本应避免 | 不想发生(反对票) |

| 疏忽大意的过失 | 没有预见到,但应当预见到 | 不想发生 |

| 意外事件 | 没有预见到,且无法预见到 | 不想发生 |

| 不可抗力 | 预见到,但无法避免 | 不想发生 |

一、直接故意与间接故意

- 直接故意:

明知(必然或可能)+ 希望。 - 间接故意:

明知(可能) + 放任。

(1)间接故意的认识因素,必须是明知可能,不能是明知必然。

(2)关于放任,要求存在“可能发生”“可能不发生”这两种结果,唯有如此,才会有“发生也可以”“不发生也可以”的放任心理。如果只有“必然发生”这一种结果,那么就不存在放任心理。 :::info 在责任程度上(可谴责性的程度),直接故意受谴责的程度更高。

二者是位阶关系,间接故意处于低位阶,直接故意处于高位阶。因此,基于当然解释原理,如果一个犯罪能由间接故意构成,则一定能够由直接故意构成;不可能存在只能由间接故意构成而不能由直接故意构成的犯罪。

例如,间接故意能构成故意杀人罪,那么直接故意更能构成故意杀人罪。 :::

二、间接故意与过于自信的过失

(一)过于自信的过失

是指已经预见自己的行为可能发生危害结果,但轻信能够避免,以致发生危害结果。

结构:已经预见 ➡ 轻信能够避免 ➡ 发生危害结果。

成立过于自信的过失,要求具有结果避免可能性。

(二)间接故意与过于自信过失的区分

- 相同点:

二者都已经预见到结果可能发生。 - 区分标准:

对结果发生的态度不同。间接故意是放任结果发生。过于自信过失是不想结果发生。放任的态度,就是无所谓的态度。不想结果发生,意思是结果的发生违背了行为人的意愿。 :::info 💡 在对待结果发生的态度上,直接故意投了赞成票,过于自信的过失投了反对票,间接故意投了弃权票。 :::

三、疏忽大意的过失与过于自信的过失

(一)疏忽大意的过失

是指应当预见自己的行为可能发生危害结果,因为疏忽大意而没有预见,以致发生危害结果。

结构:应当预见 ➡ 疏忽大意 ➡ 没有预见 ➡ 发生危害结果。

应当预见是前提,疏忽大意是原因,没有预见是事实。成立疏忽大意的过失,要求具有结果预见可能性。

(二)疏忽大意的过失与过于自信的过失的区分

- 区分标准:

是否已经预见。疏忽大意的过失是,应当预见但没有预见危害结果可能发生;过于自信的过失是,已经预见危害结果可能发生。 - 常见错误:

误将应当预见等同于已经预见。应当预见是应然状态,已经预见是实然状态。

四、疏忽大意的过失与意外事件

(一)意外事件

是指由于无法预见的原因而发生危害结果。

结构:无法预见 ➡ 没有预见 ➡ 发生危害结果。

无法预见是原因,没有预见是事实。成立意外事件,要求缺乏结果预见可能性。

(二)疏忽大意的过失与意外事件的区分

- 相同点:

二者都没有预见到危害结果可能发生。 - 区分标准:

有无预见可能性。疏忽大意的过失,应当预见,有预见可能性。意外事件,无法预见,没有预见可能性。 - 如何判断“有无预见可能性”:

① 看行为人主观上的认识和预见能力;

② 看客观上的认识条件。 - 常见错误:

误将“没有预见”当作“没有预见可能性”。“没有预见”不等于“没有预见可能性”。

五、过于自信的过失与不可抗力

(一)不可抗力

是指行为人已经预见会发生危害结果,但是由于无法抗拒的原因,以致发生危害结果。

结构:已经预见 ➡ 无法抗拒 ➡ 发生危害结果。

已经预见是前提,无法抗拒是原因。

成立不可抗力,要求缺乏结果避免可能性。

(二)过于自信的过失与不可抗力的区分

- 相同点:

二者都已经预见危害结果可能发生。 - 区分标准:

有无结果避免可能性。过于自信的过失,有结果避免可能性。不可抗力,没有结果避免可能性。 - 如何判断“有无结果避免可能性”:

① 看行为人的避免能力;

② 看客观上有无避免的条件。💡 结果避免可能性的时间点是过失行为时,而非危险临界时。