一、利用影响力受贿罪

:::warning

第 388 条之一 【利用影响力受贿罪】国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的,依照前款的规定定罪处罚。

:::

(一)国家工作人员在职时

主体是国家工作人员的近亲属或关系密切人。行为方式包括:

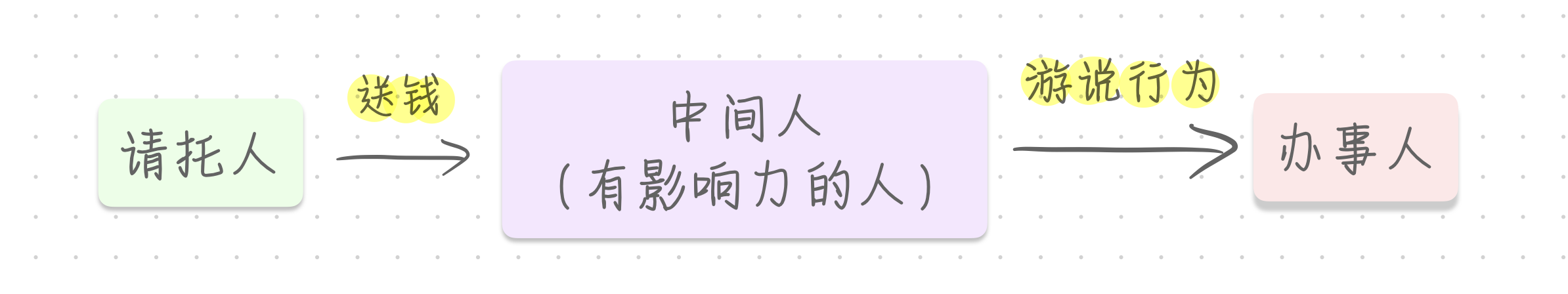

- 行为人(中间人)接受请托人钱财,利用自己的影响力,通过国家工作人员(办事人)职务上的行为 ➡ 为请托人谋取不正当利益。

(1)游说行为

利用影响力受贿,也是权钱交易,请托人花钱买的是终端办事人的职务行为,而不是游说者(中间人)的游说行为,因为游说者不是国家工作人员,没有职权。因此,成立本罪,要求终端办事人答应办事。

如果行为人假装答应请托人会向其他国家工作人员游说,收受了请托人财物,但根本没去游说,则构成诈骗罪。

例 1,甲为了将孩子违规送进教育局工作,送给教育局局长的司机乙一笔钱,让办此事。乙答应,向教育局局长丙游说,丙答应照办。乙构成利用影响力受贿罪。 例 2,甲为了将孩子违规送进教育局工作,送给教育局局长的司机乙一笔钱,让办此事。乙答应,但一直未向教育局局长丙说起该事。乙未实施游说行为,不构成利用影响力受贿罪。如果不退钱,按照多数观点也不构成侵占罪。 例 3,甲为了将孩子违规送进教育局工作,送给教育局局长的司机乙一笔钱,让办此事。乙答应,并向教育局局长丙游说。丙未答应或许诺。由于利用影响力受贿罪中,请托人花钱买的是终端办事人的职务行为,所以要求终端办事人有许诺。丙未许诺,乙不构成利用影响力受贿罪。2020年试题

(2)共犯问题

由于利用影响力受贿罪的行为结构中有“向国家工作人员提出办事请求,并且要求国家工作人员许诺、答应请求”,因此,受贿罪的共犯与利用影响力受贿罪在整体上属于一个行为,属于想象竞合,择一重罪论处。

例 4,甲为了将孩子违规送进教育局工作,送给教育局局长的司机乙一笔钱,让办此事。乙答应,并向教育局局长丙游说。丙知道乙收了甲的钱,仍答应办事,或从乙处收了一笔钱,答应办事。丙构成普通受贿。乙构成普通受贿的共犯。乙同时构成利用影响力受贿罪。

:::info 💡 提示: 2012 年真题答案认为,乙只构成普通受贿的共犯,不构成利用影响力受贿罪。此后官方对该观点作了修订,认为普通受贿的共犯与利用影响力受贿罪不是对立排斥关系,可以想象竞合。对此可能有些人不知道。同理,普通受贿的共犯与斡旋受贿也不是对立排斥关系,可以想象竞合。 :::

- 行为人(中间人)接受请托人钱财,利用自己的影响力,利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件 ➡ 通过其他国家工作人员职务上的行为 ➡ 为请托人谋取不正当利益。

例5,甲为了将孩子违规送进教育局工作,送给本县财政局局长的司机乙一笔钱,让办此事。乙答应,并向财政局局长丙游说,丙答应,并向教育局局长丁游说,丁答应。乙构成利用影响力受贿罪。丙若收钱,则构成斡旋受贿。丁若收钱,则构成普通受贿。

(二)国家工作人员离职后

主体是离职的国家工作人员及其近亲属、关系密切人。

行为方式:

行为人(中间人)接受请托人钱财,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件 ➡ 通过其他国家工作人员职务上的行为 ➡ 为请托人谋取不正当利益。例 1,甲为了将孩子违规送进教育局工作,送给本县原财政局局长乙一笔钱,让办此事。乙答应,并找教育局局长丙游说,丙答应。乙构成利用影响力受贿罪。 例 2,甲为了将孩子违规送进教育局工作,送给本县原财政局局长的司机乙一笔钱,让办此事。乙答应,并找原财政局局长丙游说,丙答应,并找教育局局长丁,丁答应。乙构成利用影响力受贿罪。丙若收钱,则也构成利用影响力受贿罪。丁若收钱,则构成普通受贿。

“关系密切人”

本罪的主体“关系密切人”,是指与国家工作人员或离职的国家工作人员具有利益关系或利害关系的人。

其中的利益关系不限于物质利益,还可以包括其他利益。例如,情人关系、前妻关系、秘书、司机等。其中的利害关系包括制约关系,如握有国家工作人员把柄,依此来制约国家工作人员。这一点与斡旋受贿不同。- 利用影响力受贿罪与斡旋受贿的区别:

(1)主体身份不同

前者的行为主体是国家工作人员的关系密切人;

后者的行为主体是国家工作人员。

(2) 对价关系不同

前者是终端办事人(国家工作人员)的职务行为与请托人钱财的对价关系;

后者是斡旋者(国家工作人员)的职务地位与请托人钱财的对价关系。

(3)发挥影响力的根据不同(本质区别)

二者的行为主体都是中间人,都对终端办事人发挥影有力,但发挥影响力的根据不同。

前者的根据是私人关系;

后者的根据是国家工作人员的职权地位及工作关系。

如果两种影响力均有,则二者想象竞合,择一重罪论处。

例如,甲为了将孩子违规送进教育局工作,送给本县财政局局长乙(教育局局长的情妇)一笔钱,让办此事。乙答应,并找教育局局长丙游说,丙答应。乙同时触犯利用影响力受贿罪和斡旋受贿,想象竞合,择一重罪论处。

二、对有影响力的人行贿罪

:::warning

第 390 条之一【对有影响力的人行贿罪】为谋取不正当利益,向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处七年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

:::

本罪是利用影响力受贿罪的对向犯。

(一)中间人的角色

模型 1:转交

例如,甲为了找教育局局长办违规的事情,将 50 万元交给教育局局长的司机乙,只是请其转交给局长丙。乙将钱转交给了丙。 第一,甲构成行贿罪,不构成对有影响力的人行贿罪。 第二,乙不构成利用影响力受贿罪,而构成行贿罪的共犯和受贿罪的共犯,想象竞合。 第三,丙构成受贿罪。如果乙私吞,拒不退还给甲,主流观点认为乙不构成侵占罪。

模型 2:送给中间人

例如,甲为了找教育局局长办违规的事情,送给教育局局长的司机乙 50 万元,让乙占有,请乙办此事。乙答应并办成。 第一,甲构成对有影响力的人行贿罪。 第二,乙构成利用影响力受贿罪。

模型 3:不明说

例如,甲为了找教育局局长办违规的事情,将 50 万元交给教育局局长的司机乙,不明说钱到底是给谁的,让乙全权处理。乙给局长丙 40 万,自己留 10 万。 第一,甲有概括故意,同时构成行贿罪和对有影响力的人行贿罪,想象竞合。 第二,乙构成利用影响力受贿罪,同时构成受贿罪的共犯,想象竞合。 第三,丙构成受贿罪。如果丙拒绝收钱,也拒绝办事,那么,乙不构成利用影响力受贿罪,因为要构成该罪,要求终端办事官员许诺。此时甲仍构成对有影响力的人行贿罪既遂,同时构成行贿罪未遂,想象竞合。2013年主观题

(二)谋取利益的正当与不正当问题

- 所有的行贿罪,要求“为谋取不正当利益”;

包括五个罪名:行贿罪,对有影响力的人行贿罪,单位行贿罪,对单位行贿罪,对非国家工作人员行贿罪。 - 受贿罪中:

(1)普通的受贿罪,单位受贿罪,非国家工作人员受贿罪,这三个犯罪中,“为他人谋取利益”包括正当利益和不正当利益。

(2) 斡旋受贿型受贿罪,利用影响力受贿罪,这两个犯罪中,要求“为他人谋取不正当利益”。

三、巨额财产来源不明罪

:::warning 第 395 条第 1 款【巨额财产来源不明罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。 :::

- 巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,不能说明其合法来源的行为。

- 实行行为

“国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大”不是本罪的实行行为,而是前提条件。本罪的实行行为是责令说明来源,不能说明来源。即本罪是真正不作为犯。 - 认定问题:

(1)行为人拥有巨额财产,但不能说明合法来源的,应认定为本罪。

(2)行为人拥有巨额财产,本人说明了其合法来源的,不能认定为犯罪;如果说明了其非法来源,并查证属实的,就按其行为性质认定犯罪,不认定为本罪。

(3)行为人拥有巨额财产,只要在起诉到法院前,能够说明来源,就不构成本罪。

(4)行为人拥有巨额财产,本人不能说明其合法来源的,人民法院判决成立本罪;但司法机关后来查清了该巨额财产的来源:如果来源是合法的,原来的判决必须维持,不能更改;如果来源是非法的,则按非法来源的性质再次定罪,也不能推翻原来的判决。