主权国家、政府间国际组织和某些特定的民族解放组织等是目前公认的国际法主体。

一、国家

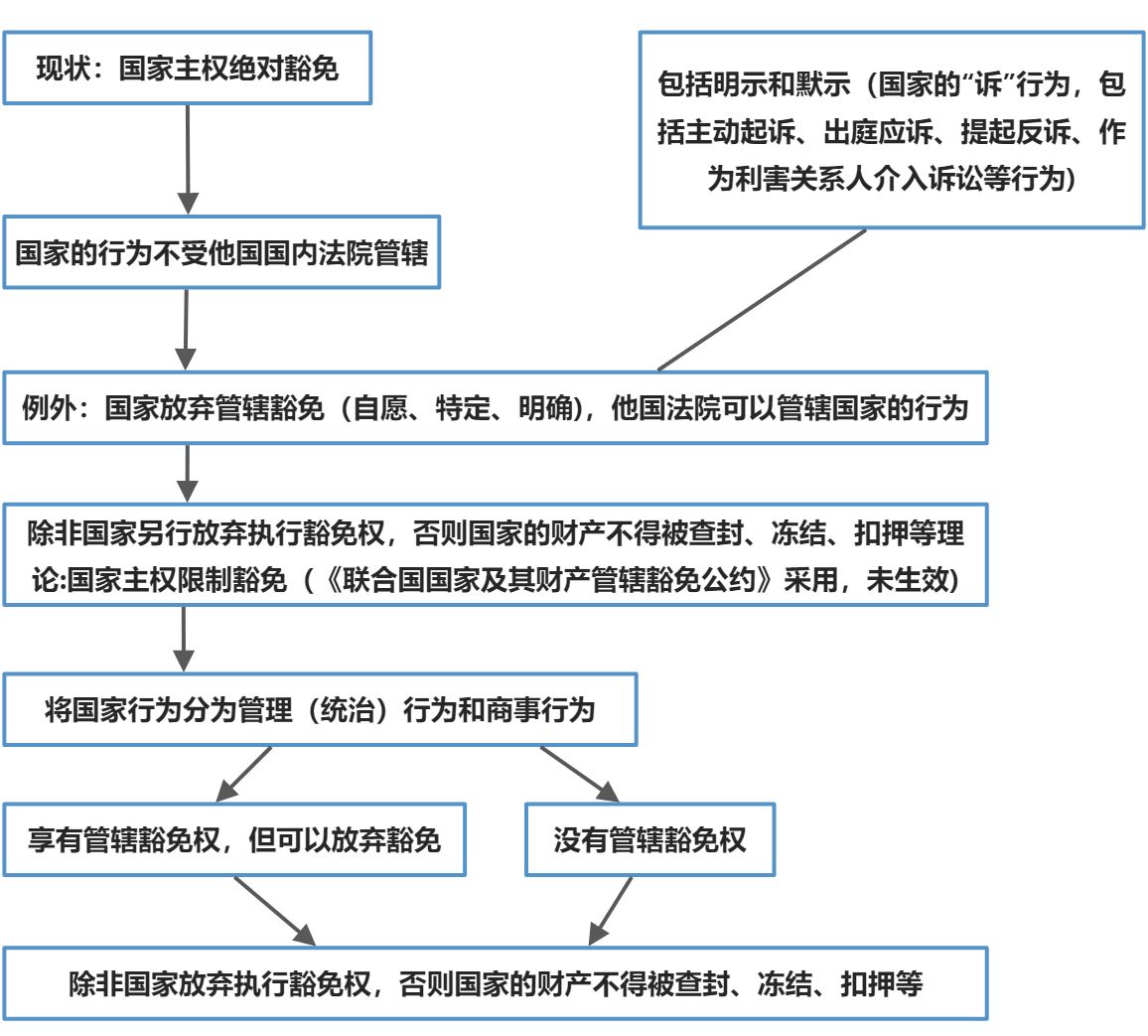

(一)国家主权豁免

(二)国际法上的承认(法律意义的承认)

- 承认的主体:国家和政府间国际组织。

- 承认的对象:包括新国家、新政府、民族解放组织及交战团体、叛乱团体。

【注意】

对新国家或对新政府的承认并不取决于承认主体的措辞,而是要看被承认对象是否经历了领土变更。如果被承认对象经历了领土的合并、分离、分立、独立等,不管承认者的措辞如何,都属于对新国家的承认;反之,则属于对新政府的承认。

- 法律意义的承认方式:明示和默示(①建立正式外交关系;②缔结政治性条约;③正式接受领事;④投票支持加入仅对国家开放的国际组织)

- 承认的性质:单方行为。

- 承认的后果:①对新国家的承认无法撤回;②对新政府的承认则意味着对旧政府承认的撤销

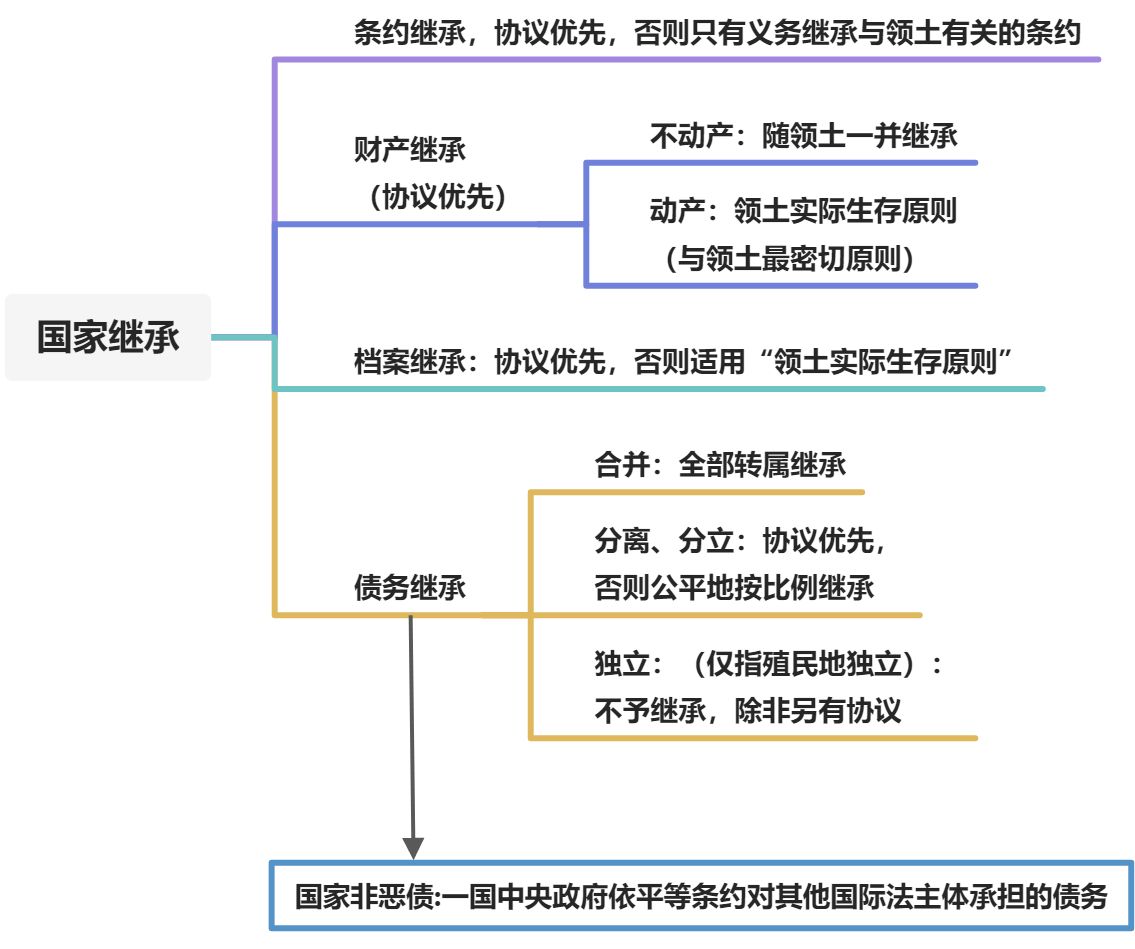

(三)国际法上的继承

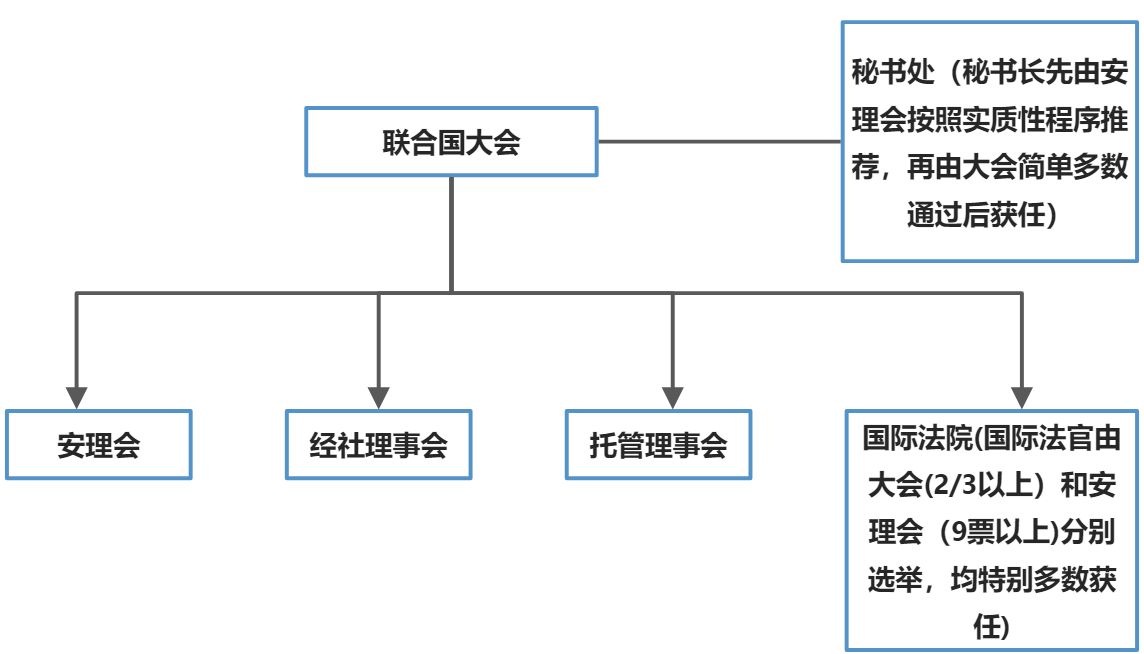

二、联合国体系

(一)联合国大会

- 不是联合国的立法机关;

- 可以讨论宪章范围内或联合国任何机关的任何问题,但安理会正在审议的除外;

关于组织内部事务通过的决议有拘束力,其他决议只具有建议性质。

(二)安全理事会

构成:15个理事国:5常(中、法、俄、英、美)和10非常。

- 职能

(1)维持国际和平与安全

(2)决议对于当事国和所有成员国都具有拘束力和执行力(包括武力执行)

(3)联合国中唯一有权采取行动的机构

- 表决制度

(1)投票权分配:一国一票。

(2)投票权的行使:

①理事国为争端当事国,原则上不得投票。

②若决议包含采取行动,理事国为争端当事国有权投票,常任理事国仍可行使其否决权(即一票委决权)。

(3)表决机制:

①程序性事项:9 个同意票。

②实质性事项:9 个同意票+“大国一致”(任何一个常任理事国都没有投出否决票;弃权或缺席不被视为否决)。

(4)决议的性质:

①须采取行动的、推荐秘书长的、吸纳新会员、中止会员国义务或开除会员国的决议为当然的实质性决议。

②安理会表决国际法官人选为程序性决议。

③其他决议的性质由安理会先行确定。

三、国际法律责任

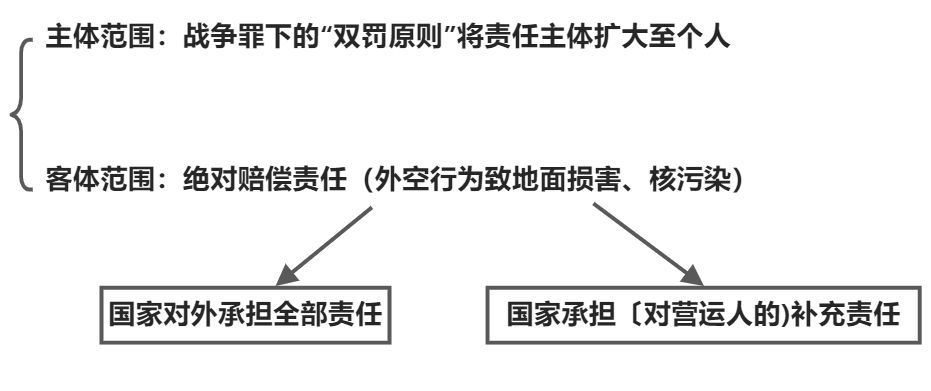

(一)国际责任制度的发展

(二)行为(包括作为与不作为)归因于国家

- 国家机关(包括中央或地方、国内或驻外)的行为。

- 经授权行使政府权力的实体的行为。

- 别国或国际组织交给一国支配的机关的行为,在行使该支配权范围内的行为归因于支配国。

- 被承认为叛乱运动机关自身的行为不归因于其目前所属的国家,归因于叛乱运动机关自己组成的新国家。

- 个人行为归因于国家的判断标准:

(1)国家元首、政府首脑、外交部长及外交使节在国外以私人身份从事的不法行为;

(2)其他个人的行为是否归因于国家要看其是否在履行国家赋予的职务行为。

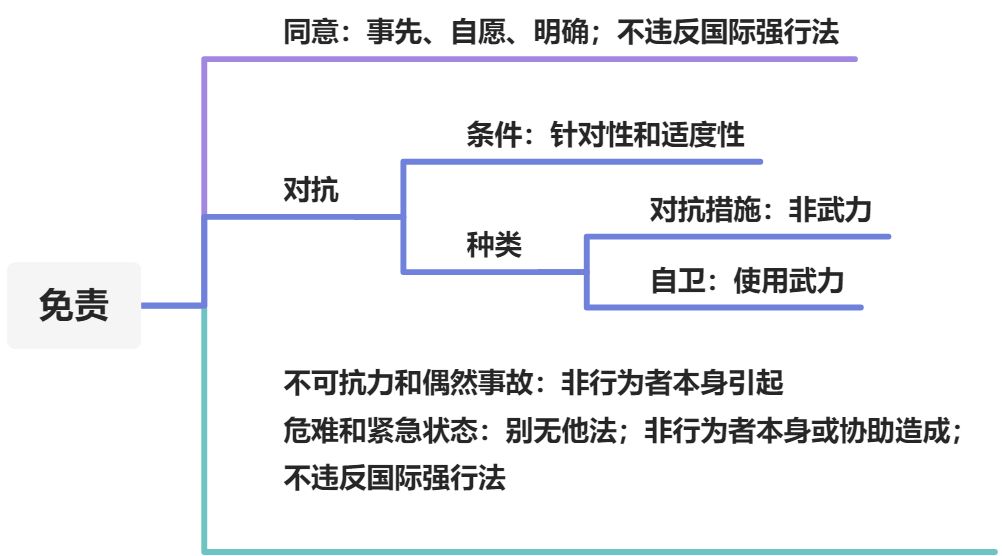

(三)免责:排除行为不当性(国际法另有规定除外)