一、协议行为

| 概念 | 排除、限制竞争的协议、决定或其他协同行为 | ||

|---|---|---|---|

| 行为表现 | 主体 | 种类 | 行为表现 |

| 具有竞争关系的同业竞争者> [例]三家大型房地产公司的代表聚会,就商品房价格达成共识,随后一致采取涨价行动 |

| 横向协议

| (1)固定或者变更商品价格;

(2)限制商品的生产数量或者销售数量;

(3)分割销售市场或者原材料采购市场;

(4)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;

(5)联合抵制交易;

(6)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议 |

| | 具有交易关系的上下游经营者> [例]茅台酒厂对经销商的限价令

| 纵向协议 | (1)固定向第三人转售商品的价格;

(2)限定向第三人转售商品的最低价格;

(3)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议 |

| | 行业协会> [例]某市旅游协会召集当地旅行社统一定价

| 横向、纵向协议 | 组织本行业的经营者从事横向或纵向的协议垄断行为 |

| 适用除外 | 经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的,不属于垄断协议;

1. 为改进技术、研究开发新产品的;

1. 为提高产品质量、降低成本、增进效率,统一产品规格、标准或者实行专业化分工的;

1. 为提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力的;

1. 为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的;

1. 因经济不景气,为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的;

1. 为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的;

1. 法律和国务院规定的其他情形。

[特别提示]上述第一项至第五项情形,需要证明两点:

(1)有如上事实;

(2)所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分烹由此产生的利益。 | | |

| 法律责任 | 处罚原则 | 只要达成协议,无论是否实施均可处罚。

[记忆口诀]以行为论,不以结果罚 | |

| | 责任形式 | 民事责任:造成他人损失依法承担民事责任。 | |

| | | 行政责任

(1)达成+实施→停止行为+没收所得+罚款;

(2)达成未实施→罚款 | |

| | | 刑事责任

我国反垄断法没有与刑法衔接追究协议行为的刑事责任的条款,但基于《刑法》的规定,某些协议行为有可能追究刑事责任,比如串通招投标行为。 | |

| | 减轻或免责 | 主动报告达成垄断协议情况并提供重要证据的经营者,可以酌情减轻或兔除处罚 | |

| | 行业协会 | 罚款+情节严重的撤销登记。 | |

| 合同效力 | 被诉合同构成垄断协议,内容无效。 | | |

二、滥用市场支配地位

- 支配地位的确定

(1)参考因素

认定经营者具有市场支配地位,应当依据下列因素:

- 该经营者在相关市场的市场份额,以及相关市场的竞争状况;

- 该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力;

- 该经营者的财力和技术条件;

- 其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度;

- (其他经营者进入相关市场的难易程度;

- 与认定该经营者市场支配地位有关的其他因素。

[记忆口诀]市场份额,控制能力,财力技术,依赖程度,难易程度

(2)推定制度

①高份额被推定

有下列情形之一的,可以推定经营者具有市场支配地位:

- 一个经营者在相关市场的市场份额达到1/2的;

- 两个经营者在相关市场的市场份额合计达到2/3的;

- 三个经营者在相关市场的市场份额合计达到3/4的。

②小规模不推定

有前款第二项、第三项规定的情形,其中有的经营者市场份额不足十分之一的,不应当推定该经营者具有市场支配地位。

③自证清白者不认定

被推定具有市场支配地位的经营者,有证据证明不具有市场支配地位的,不应当认定其具有市场支配地位

- 滥用市场支配地位的情形

只有当具有支配地位的经营者从事如下滥用行为的情况下,才会受到反垄断法的规制:

(1)价格垄断:以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品;

(2)低价倾销:没有正当理由,以低于成本的价格销售商品;

(3)拒绝交易:没有正当理由,拒绝与交易相对人进行交易;

(4)强制交易:没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易;

(5)搭售:没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件;

(6)差别待遇:没有正当理由,对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇;

(7)其他:国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。

[ 总结]无滥用者无处罚

- 法律责任

(1)行政责任

经营者违反反垄断法规定,滥用市场支配地位的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。

(2)民事责任

经营者实施垄断行为,给他人造成损失的,依法承担民事责任。

三、经营者集中

- 行为主体

(1)经营者合并;

(2)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权;(收购)

(3)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。(控制权转移)

- 程序

(1)事前申报制度

①事先申报原则:经营者集中达到国务院规定的申报标准的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中。

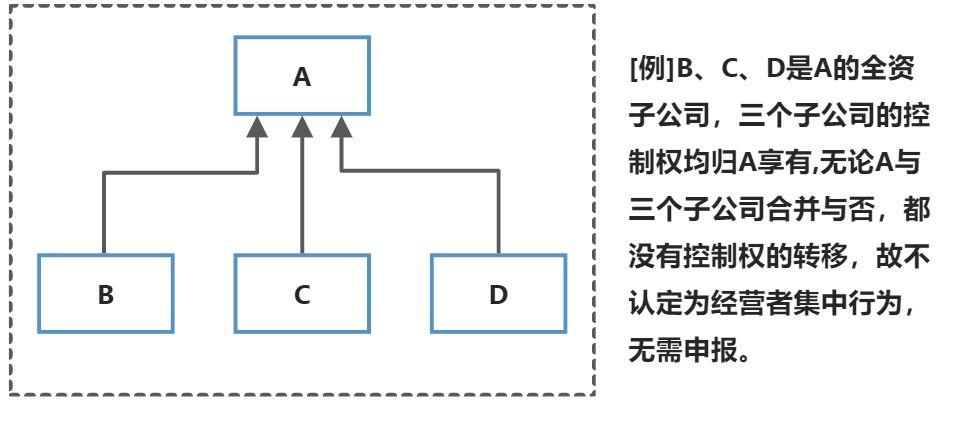

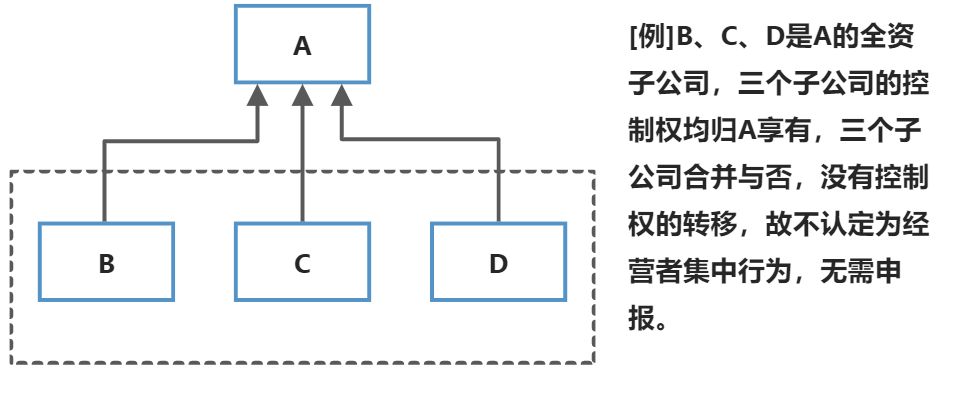

②不需申报的情形——没有发生控制权的转移。

- 母公司对子公司的吸收整合。参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者50%以上有表决权的股份或者资产的;

- 兄弟公司之间的合并整合。参与集中的每个经营者50%以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。

(2)两阶段审查

①初步审查30天内,作出是否实施进一步审查的决定

②实质审查90天内,特殊情况下,可以延长,但延长的期限不得超过60天

- 审查的内容

国务院反垄断执法机构在审查经营者集中时,应当考虑下列因素:

(1)参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力;

(2)相关市场的市场集中度;

(3)经营者集中对市场进入、技术进步的影响;

(4)经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响;

(5)经营者集中对国民经济发展的影响;

(6)国务院反垄断执法机构认为应当考虑的影响市场竞争的其他因素。

- 三种处理结果

(1)禁止集中——具有或可能具有排除、限制竞争的;

(2)附条件允许集中——对不予禁止的经营者集中,国务院反垄断执法机构可以决定附加减少集中对竞争产生不利影响的限制性条件;

(3)允许集中——对竞争没有不利影响,或者虽然有不利影响,但有利影响明显大于不利影响或符合社会公共利益的。

如果当事人对禁止集中,附条件允许集中的处理措施不服,可以先依法申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以依法提起行政诉讼。

- 安全性审查

对外资并购境内企业或者以其他方式参与经营者集中,涉及国家安全的,除依照本法规定进行经营者集中审查外,还应当按照国家有关规定进行国家安全审查。

四、行政垄断

(一)主体

(二)行为表现(厚此薄彼)

- 限定经营

限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品。

- 地区封锁

(1)商品流通领域

①对外地商品设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准,或者规定歧视性价格;

②对外地商品规定与本地同类商品不同的技术要求、检验标准,或者对外地商品采取重复检验、重复认证等歧视性技术措施,限制外地商品进入本地市场;

③采取专门针对外地商品的行政许可,限制外地商品进入本地市场;

④设置关卡或者采取其他手段,阻碍外地商品进人或者本地商品运出;

⑤妨碍商品在地区之间自由流通的其他行为。

(2)招投标、投资、设立分支机构等限制外地经营者

(1)由上级机关责令改正;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

(2)反垄断执法机构可以向有关上级机关提出依法处理的建议。

- 对经营者

被指定的经营者借此销售质次价高商品或滥收费用的,监督检查部门应当没收违法所得,可以根据情节处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款。