因果关系解决的是实害结果的归属问题。有实害结果的地方就有因果关系的判断。

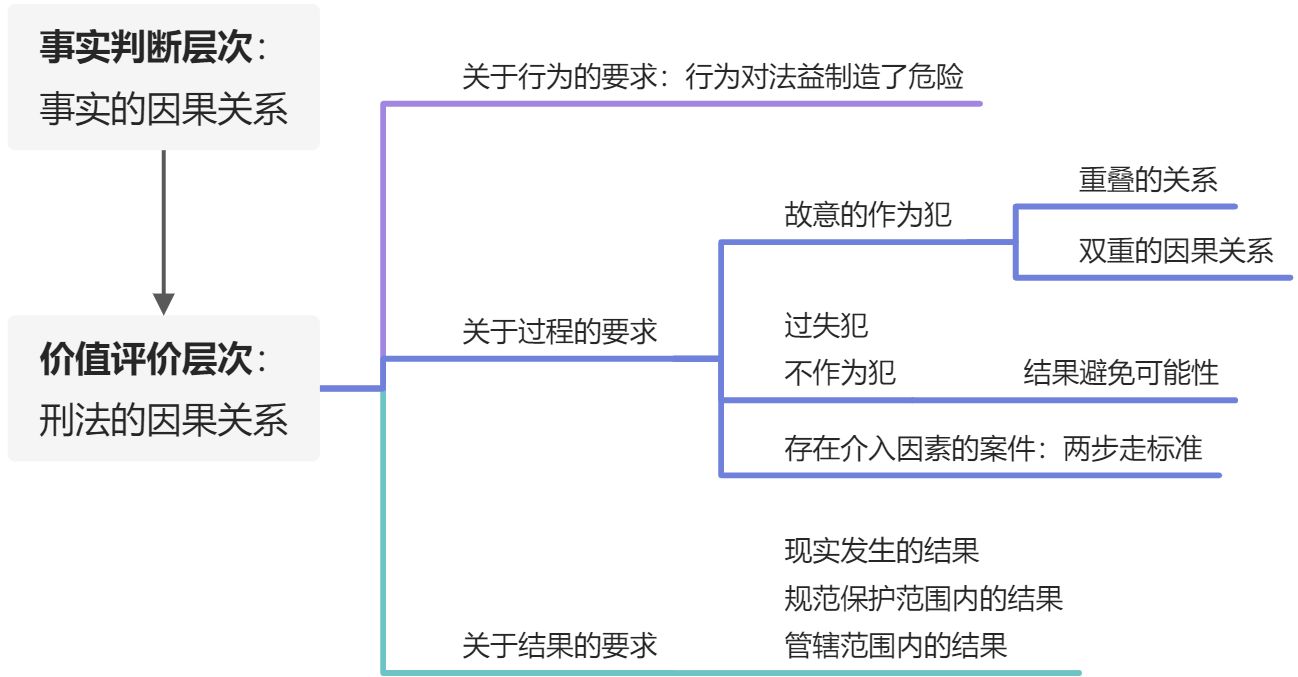

一、判断因果关系的三项条件

(一)行为对法益制造了危险 对行为的要求

(二)危险现实化为实害结果 关于过程的要求

- 故意的作为犯

就故意的作为犯而言,犯罪流程是:行为制造危险,危险流向前发展,最后现实化为结果。一个结果要能归责于一个行为,要求该结果是该行为制造的危险的实现。这便是危险现实化理论。 不作为犯与过失犯——结果避免可能性

这两种犯罪中,都存在一项义务。不作为犯有作为义务,过失犯有注意义务。履行这些义务,要具有避免结果发生的可能性。如果履行了这些义务,结果仍然不可避免地发生,那么结果的发生便不能归属于不履行义务。(三)结果符合一定价值评价的要求 关于结果的要求

现实发生的的结果:

就故意的作为犯而言,刑法因果关系中的实害结果,是指现实发生的结果,不包括假设的结果。假设的结果与行为之间的因果关系被称为假设(假定)的因果关系,这种因果关系不是现实的因果关系,不被采纳。- 规范保护范围内的结果:

刑法因果关系讨论的实害结果,是规范保护范围内的结果。这里的规范包括两种:一是具体罪名的罪状规范,二是过失犯罪的注意义务规范。

(1)具体罪名的罪状规范

是指描述一个罪名的罪状(构成要件)的规范。每一个罪名 、罪状规范都在保护一种法益,防止一种实害结果。但是,一项罪状规范不可能保护所有法益,防止所有实害结果,只能保护某一类法益,防止某一类实害结果。超出这个保护范围的实害结果便不是该罪状规范所要、所能防止的实害结果。该结果不能归属于该构成要件行为。

(2)过失犯罪的注意义务规范

过失犯罪的成立条件有三项: 一是违反注意义务,实施了危害行为;二是造成实害结果;三是二者之间具有因果关系。但是,一项注意义务不可能防止所有实害结果,只能防止某一类实害结果。超出这个保护范围的实害结果便不是该注意义务所要、所能防止的实害结果。该结果不能归属于该危害行为。

- 管辖范围内的结果:

因果关系讨论的实害结果,是行为人管辖范围内的结果,即行为人自己有责任和义务防止发生的结果。如果防止结果的发生是他人的职责,则该结果应归责于他人。

二、存在介入因素的案件

(一)官方立场

- 条件说的不足

行为与结果即使有必要条件关系,也不意味着有因果关系,不意味着结果能够归责于该行为。 - 危险现实化理论的采用

结果能否归责于该行为,需要根据客观归责理论的三项条件来判断,即关于行为的要求、关于过程的要求、关于结果的要求。关于过程的要求,应当根据充分条件来论证。

按照充分条件,行为制造的危险现实化为结果,结果才能归属于行为。这便是危险现实化理论。这是张明楷教授的观点,也是法考的官方观点。充分条件是指,有 A 则有 B,A 即 B 因。显然,在论证“ A 即 B 因”上,“有 A 则有 B ”比“无 A 则无 B ”的理由更充分。

(二)“介入因素两步走”标准

- 第一步:判断介入因素是否异常

① 介入关系不异常,表明先前行为与介入因素具有引发关系。结论:先前行为与结果有因果关系。

② 介入因素异常,表明先前行为与介入因素是独立关系。 - 第二步:谁的作用大

根据危险的实现原理,谁对结果的发生作用大,谁就与结果有因果关系。在此存在三种类型:

① 先前行为的作用大,结论:先前行为与结果有因果关系。

② 介入因素的作用大,结论:介入因素与结果有因果关系。

③ 二者作用都大,结论:二因一果。

(三)介入因素的种类

被害人的特殊体质

判断标准:看先前行为与疾病发作有无引发关系

① 先前行为引发被害人疾病发作,死亡结果与先前行为有因果关系。

② 先前行为没有引发被害人疾病发作,死亡结果与先前行为没有因果关系。👉 有因果关系并不等于有刑事责任。确定因果关系只是解决了犯罪客观要件的问题,行为人是否承担刑事责任,还需看是否具备主观要件。确定因果关系和承担刑事责任是两个阶段的不同问题,不可混淆。

被害人自身的行为

被害人自杀:被害人自杀身亡与先前行为没有因果关系,与被害人自杀行为有因果关系。

例外:在暴力干涉婚姻自由罪致人死亡和虐待罪致人死亡,这两个结果加重犯中的“致人死亡”包括被害人自杀身亡。这主要是因为,这两种境况中,被害人选择自杀,是犯罪人长期暴力、虐待的累积效果,有一种累积的因果关系。- 第三人的行为

注意:阻断救助的行为,对死亡结果的作用大,死亡结果归属于阻断救助的行为,而不归属于先前行为。

三、无法查明的案件 ⭐⭐⭐

对于无法查明的案件,做题第一步,先看行为人是一个人还是两个人。

(一)行为人是一个人

- 一个人实施 1 个行为

这一个行为可能构成重罪,可能构成轻罪,可能不构成犯罪,无法查明到底是哪种事实。对此根据存疑时有利于被告原则,选择有利于被告的事实加以认定。 - 一个人实施 2 个行为

这两个行为如果是独立的两个犯罪行为,则需要分别分析,然后根据存疑时有利于被告原则处理。

(二)行为人是两个人

两个人各实施一个行为,无法查明是由谁的行为导致的结果。第一步,先判断两个人是否构成共同犯罪。

- 两个人构成共同犯罪

根据“部分实行,全部负责”原则,无须查明,二人均与结果有因果关系。 - 两个人不构成共同犯罪

由于两人不构成共同犯罪,因此分别独立地分析每个人。分析每个人时,先找出可能情形、然后根据存疑时有利于被告原则处理。