一、概念和特点

- 概念:

是指反映刑事诉讼理念和目的的要求,贯穿于刑事诉讼的全过程或者主要诉讼阶段,对刑事诉讼过程具有普遍或者重大指导意义和规范作用,为国家专门机关和诉讼参与人参与刑事诉讼必须遵循的基本行为准则。 - 特点:

(1)体现刑事诉讼活动的基本规律。

(2)必须由法律明确规定。

(3)刑事诉讼法规定的基本原则包括两大类:

① 一般原则,即其他诉讼也必须共同遵守的原则。

② 刑事诉讼所独有的基本原则。

(4) 一般贯穿于刑事诉讼全过程或主要诉讼阶段,具有较普遍的指导意义。

(5)具有法律约束力。

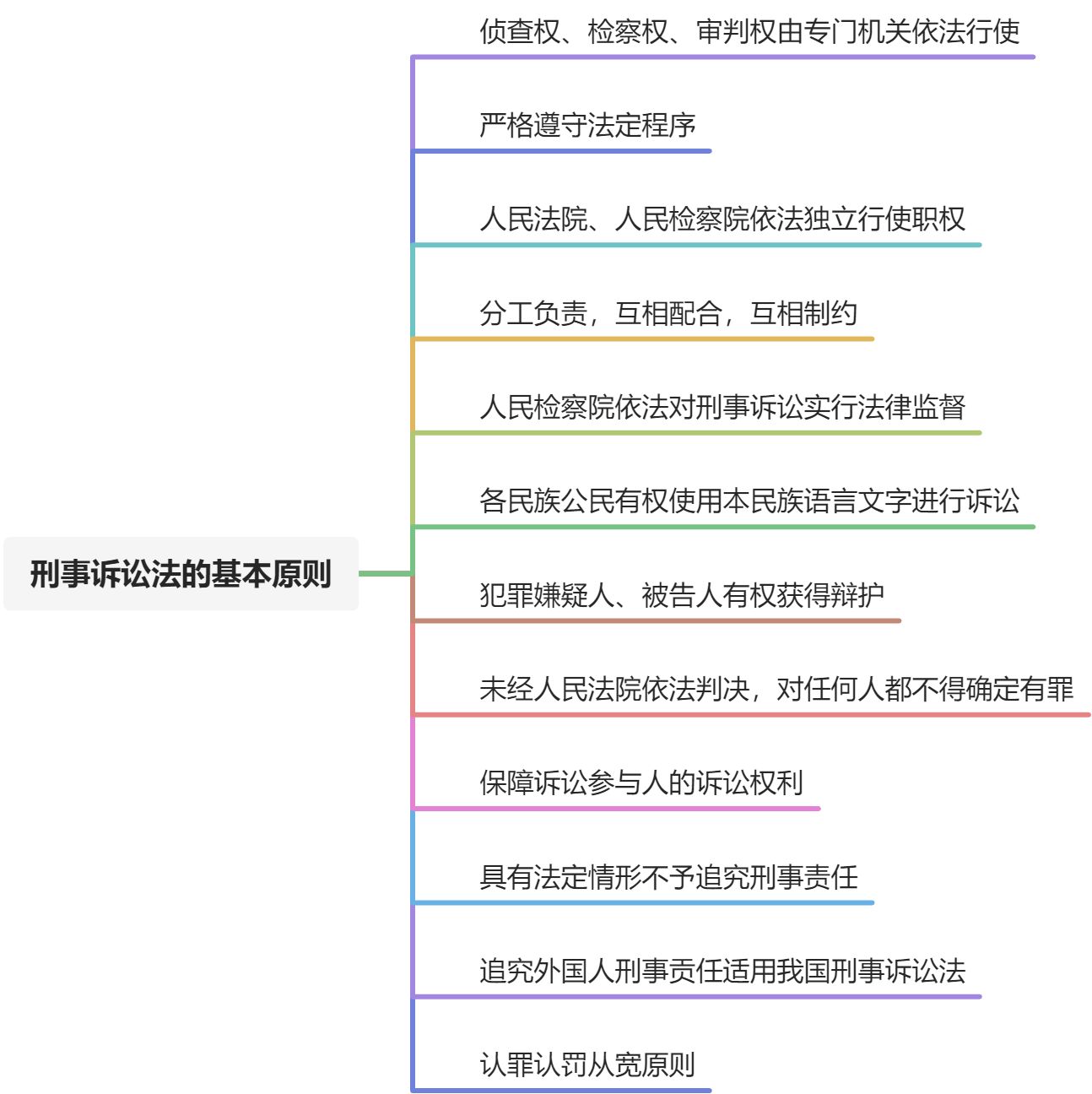

二、基本内容

(一)侦查权、检察权、审判权由专门机关依法行使

- 侦查权

公安机关是主要的侦查机关。( 负责侦查、拘留、执行逮捕、预审) - 检察权

只能由人民检察院来统一行使。(负责检察、批捕、自侦案件的侦查、提起公诉) - 审判权

只能由人民法院来统一行使。(负责审判)除法律特别规定的以外,其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。

💡『法律另有规定』主要体现为,除公安机关享有侦查权外,还有人民检察院、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、中国海警局也享有侦查权。

其他形式侦查权的机关

- 国家安全机关

对危害国家安全的刑事案件,行使与公安机关相同的职权。 - 军队保卫部门

对军队内部发生的刑事案件行使侦查权。 - 监狱

对罪犯在监狱内犯罪的案件行使侦查权。 - 检察机关

对自侦刑事案件行使侦查权。(详见管辖部分) 中国海警局

履行海上维权执法职责,对海上发生的刑事案件行使侦查权。(二)严格遵守法定程序

基本内容:

(1)人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼活动时,必须严格遵守刑事诉讼法和有关法律的规定。

(2)严重违反法律程序的,应当依法承担相应的法律后果。

- 违法后果:

(1)搜集证据的程序违法:非法证据的排除规则。

非法证据也并非绝对排除,有些证据(如物证、书证)收集程序违法,依然可以补正或解释。

(2)一审程序违法:二审应当裁定撤销原判,发回重审。

(3)死缓复核中程序违法:高院应当裁定不予核准,撤销原判,发回重审。

(4)死刑复核案件程序违法:最高院应当裁定不予核准,撤销原判,发回重审。

(5)生效裁判程序违法:启动审判监督程序进行纠正。

(三)人民法院、人民检察院依法独立行使职权

- 法院独立行使审判权,检察院独立行使检察权。(没有公安机关、没有法官、没有检察官)

- 不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

💡 独立行使职权,仍然需要接受党的领导,接受各级人民代表大会的监督。 - 法院行使审判权和检察院行使检察权,必须严格遵守宪法和法律的各项规定。

- 法院、检察院作为一个组织整体,集体对审判权、检察权的行使负责。

对比

- 法院:内部也独立,单个法院的独立。上下级是监督关系。(不可请示、 汇报、指导、命令)

- 检察院:内部不独立,整个检察系统独立。上下级是领导关系。(可以具体请示、汇报、命令、指示)

(四)分工负责,互相配合,互相制约

| 分工负责 | 公安机关 | 对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审,由公安机关负责。 | | —- | —- | —- | | | 检察院 | 检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉,由人民检察院负责。 | | | 法院 | 审判由人民法院负责。 | | 互相配合 | 公、检、法进行刑事诉讼,应当在分工负责的基础上,相互支持,通力合作,使案件处理能上下衔接,协调一致,共同完成查明案件事实,追究、惩罚犯罪的任务。 | | | 互相制约 | 公、检、法进行刑事诉讼,应当按照职能分工和程序上的设置,相互约束,相互制衡,防止发生错误或及时纠正错误,保证准确执行法律,做到不错不漏,不枉不纵。 | |

(五)人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督

- 一般规定:

人民检察院发现刑事诉讼活动中的违法行为:

(1)对于情节较轻的,由检察人员以口头方式提出纠正意见;

(2)对于情节较重的,经检察长决定,发出纠正违法通知书;

(3)对于带有普遍性的违法情形,经检察长决定,向相关机关提出检察建议;

(4)构成犯罪的,移送有关机关、部门依法追究刑事责任。(《高检规则》第552条)

- 立案监督:

(1)应当立案而不立案

① 有权要求公安 7 日内说明不立案的理由。

② 公安不立案理由不成立的,经检察长决定,应当通知公安 15 日内立案。

【口诀】先要求说理,后通知立案。

(2)不当立案而立案

① 应当要求公安机关 7 日内说明立案理由。

② 认为公安机关立案理由不能成立的,经检察长决定,应当通知公安机关立即撤销案件。

【口诀】先要求说理,后通知撤案。

- 侦查阶段监督:

(1)对侦查、调查活动的监督

① 经公安机关商请或检察院认为确有必要时,可以派员适时介入重大、疑难、复杂案件的侦查活动,参加公安机关对于重大案件的讨论,对案件性质、收集证据、适用法律等提出意见,监督侦查活动是否合法。经监察机关商请,人民检察院可以派员介入监察机关办理的职务犯罪案件。《高检规则》第256条

② 发现侦查活动中的违法情形已涉嫌犯罪,属于人民检察院管辖的,依法立案侦查;不属于人民检察院管辖的,依照有关规定移送有管辖权的机关。《高检规则》第568条

(2)对提请批捕的监督

① 办理公安提请批捕的案件,发现遗漏应当逮捕的犯罪嫌疑人的,应当经检察长批准,要求公安机关提请批准逮捕。公安不提请批捕或说明的不提请批逮的理由不成立的,人民检察院可以直接作出逮捕决定,送达公安机关执行。(先求报,后自决)《高检规则》第288条

② 对应当逮捕而本院负责侦查的部门未移送审查逮捕的犯罪嫌疑人,负责捕诉的部门应当向负责侦查的部门提出移送审查逮捕犯罪嫌疑人的建议。建议不被采纳的,应当报请检察长决定。 (先建议,后决定)《高检规则》第300条

- 审判阶段监督:

(1)庭审活动

对违反法定程序的庭审活动提出纠正意见,应当在庭审后以检察机关的名义通过书面形式提出。

(2)一审裁判

一审法院同级检察院认为本级人民法院第一审的未生效的判决、裁定确有错误的时候,应当向上一级人民法院提出抗诉,即二审抗诉。

(3)生效裁判

上级人民检察院对于下级法院已经生效的判决和裁定,如果发现确有错误,有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉,即再审抗诉。

(4)死刑裁判

在复核死刑案件过程中,最高人民检察院可以向最高人民法院提出意见。最高人民法院应当将死刑复核结果通报最高人民检察院。

(5)特别程序

① 对犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序的裁定可以抗诉。

② 不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序的决定可以提出书面纠正意见。

③ 认为法院的缺席审判程序的判决确有错误的,有权提出抗诉。

- 执行阶段监督:

(1)对死刑执行的监督

人民法院在交付执行死刑前,应当通知同级人民检察院派员临场监督。

(2)对监外执行的监督

① 事前监督。监狱、看守所提出暂予监外执行的书面意见的,应当将书面意见的副本抄送人民检察院。人民检察院可以向决定或者批准机关提出书面意见。

② 事后监督。决定或者批准暂予监外执行的机关应当将暂予监外执行决定抄送人民检察院。人民检察院认为暂予监外执行不当的,应当自接到通知之日起 1 个月以内将书面意见送交决定或者批准机关,该机关接到检察院的书面意见后,应当立即对该决定进行重新核查。

(3)对减刑、假释的监督

① 事前监督。应当依法予以减刑、假释时,由执行机关提出建议书,报请人民法院审核裁定,并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。

② 事后监督。人民检察院认为人民法院减刑、假释的裁定不当,有权在收到裁定书副本后 20 日以内,向人民法院提出书面纠正意见。人民法院应当在收到纠正意见后 1 个月内重新组成合议庭进行审理,作出最终裁定。

(六)各民族公民有权使用本民族语言文字进行诉讼

- 谁有权利:

各民族公民(当事人、辩护人、证人、鉴定人),都有权用本民族语言进行陈述、辩论,用本民族文字书写文书; - 谁有义务:

公、检、法机关在少数民族聚居或者杂居的地区,有义务用当地通用的语言进行侦查、起诉和审判,用当地通用的文字发布判决书、公告、布告和其他文件; 提供翻译:

如果诉讼参与人不通晓当地通用语言文字,公、检、法机关应当为其指定或者聘请翻译人员进行翻译。(七)犯罪嫌疑人、被告人有权获得辩护

犯罪嫌疑人、被告人有权

辩护权是犯罪嫌疑人、被告人最基本的诉讼权利。在任何情况下,对任何犯罪嫌疑人、被告人都不得以任何理由限制或剥夺其辩护权。- 公、检、法机关有义务保障

为保障犯罪嫌疑人、被告人的辩护权,公、检、法机关负有以下义务:

(1)告知义务。在刑事诉讼活动中,应当及时告知犯罪嫌疑人、被告人享有辩护权以及法律赋予的其他诉讼权利,如聘请辩护人的权利、委托辩护人的权利、申请回避的权利、上诉权等。

【关联法条】根据《刑事诉讼法》第 33 条第 2 款规定,侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起 3 日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起 3 日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。

(2)提供保障。为符合法定情形的被告人指定承担法律援助义务的律师、认真听取被告人及其辩护人的意见等。辩护应当是实质意义上的,而不应当仅是形式上的,这是有效辩护原则的要求。

💡 保障辩护权,并不等于需要为每一个辩护人免费提供法律援助辩护,法律援助辩护是需要符合法定条件的。另外也不是每一个机关都负有保障辩护权的义务,只有公检法这样的专门机关才负有这项义务。

(八)未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪

基本含义:

确定被告人有罪的权力由人民法院统一依照法定程序行使,其他任何机关、团体和个人都无权行使。💡 该原则并不等于无罪推定原则。无罪推定原则的基本含义是,任何人,在未经依法确定有罪以前,应假定其无罪。

立法体现:

(1)区分称谓

区分犯罪嫌疑人和被告人(以提起公诉为界限)。

(2)举证责任

明确由控诉方负举证责任,被告人不负证明自己无罪的义务。(例外:巨额财产来源不明案)

(3)疑罪从无

存疑不起诉(审查起诉阶段)及事实不清、证据不足的无罪判决(审判阶段)。

(九)保障诉讼参与人的诉讼权利

保障谁的权利:

诉讼权利是诉讼参与人享有的法定权利,法律予以保护,公安司法机关不得以任何方式加以剥夺。该原则是对《宪法》和《刑事诉讼法》尊重和保障人权的具体化。💡 诉讼参与人包括当事人和其他参与人。

💡 诉讼参与人在享有诉讼权利的同时,还应当承担法律规定的诉讼义务。谁有义务保障:

公安司法机关有义务保障诉讼参与人充分行使诉讼权利,对于刑事诉讼中妨碍诉讼参与人行使诉讼权利的各种行为,公安司法机关有义务采取措施予以制止。权利义务并存:

诉讼参与人在享有诉讼权利的同时还应当承担法律规定的诉讼义务。

公安司法机关有义务保障诉讼参与人的诉讼权利,也有权力要求诉讼参与人履行相应的诉讼义务。(十)具有法定情形不予追究刑事责任原则

法定情形不予追究刑事责任的情形

① 情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;

② 犯罪已过追诉时效期限的;

③ 经特赦令免除刑罚的;

④ 依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;

⑤ 犯罪嫌疑人、被告人死掉的;

⑥ 其他法律规定免予追究刑事责任的。

💡 不包括没有犯罪事实的情形,不包括证据不足的情形。

【口诀】“显著轻”“过时效”“特赦”“告诉”和“死掉”。

- 不予追究刑事责任的处理方式

(1)立案阶段:应当作出不立案的决定。

(2)侦查阶段:应当作出撤销案件的决定。

(3)审查起诉:应当作出不起诉的决定。

(4)审判阶段:

“显著轻”:作出宣告无罪的判决。

“过时效”“特赦”“告诉死掉”:作出终止审理的裁定。

(十一)追究外国人刑事贵任适用我国刑事诉讼法

- 原则:

外国人、无国籍人犯罪,一般应当按照刑事诉讼法规定的诉讼程序进行追诉。 - 例外:

享有外交特权和豁免权的外国人犯罪应当追究刑事责任的,通过外交途径解决。所谓“通过外交途径处理”,一般是指建议派遣国依法处理,宣布为不受欢迎的人,责令限期出境,宣布驱逐出境等。

(十二)认罪认罚从宽原则

犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。《刑诉法》第15条

- 制度内涵:

(1)认罪

是指犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的罪行,或者对侦查机关已经掌握的犯罪事实,明确表示承认。

💡 仅对个别事实情节提出异议,或者虽然对行为性质提出辩解但表示接受司法机关认定意见的,不影响『认罪』的认定。犯罪嫌疑人、被告人犯数罪,仅如实供述其中一罪或部分罪名事实的,全案不作『认罪』的认定。

(2)认罚

① 实体上,自愿按受所认之罪在实体法上带来的刑罚后果,包括接受检察院提出的量刑建议。

② 程序上,包含对诉讼程序简化的认可,放弃其在普通程序中所具有的部分法定诉讼权利,同意通过适用克减部分如法庭调查与辩论等诉讼环节的诉讼权利来对自已定罪量刑。

💡 虽表示『认罚』,却暗中串供、干扰证人作证、毁灭、伪造证据或者隐匿、转移财产,有赔偿能力而不赔偿损失,则不能适用认罪认罚从宽制度。

💡 犯罪嫌疑人、被告人享有程序选择权,不同意适用速裁程序、简易程序的,不影响『认罚』的认定。

(3)从宽

① 实体法上从宽,是指在犯罪嫌疑人、被告人本身所具有的实体法上的自首、坦白等量刑情节基础上,在遵循罪责相适应原则的前提下,给予相对更大程度上的从宽的幅度,以示对其认罪认罚的鼓励。

② 程序法上从宽,即对犯罪嫌疑人、被告人适用限制人身自由程度更轻的强制措施、做出轻缓的程序性处理或者适用更为便利和减少诉累的诉讼程。

● 『可以』从宽不是一律从宽;

● 减轻、免除处罚,应当于法有据;

● 主动认罪优于被动认罪,早认罪优于晚认罪,彻底认罪优于不彻底认罪,稳定认罪优于不稳定认罪;

● 认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白,或虽认罪但不认罚的从宽幅度。认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。

- 适用阶段与案件范围:

根据《认罪认罚意见》第 5 条的规定,认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼全过程,适用于侦查、起诉、审判各个阶段。

认罪认罚从宽制度没有适用罪名和可能判处刑罚的限定,所有刑事案件都可以适用,不能因罪轻、罪重或者罪名特殊等原因而剥夺犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚获得从宽处理的机会。但『可以』适用不是一律适用,犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚后是否从宽,由司法机关根据案件具体情况决定。 - 犯罪嫌疑人、被告人获得法律帮助权

根据《认罪认罚意见》第 10 条的规定,获得法律帮助权。人民法院、人民检察院、公安机关办理认罪认罚案件,应当保障犯罪嫌疑人、被告人获得有效法律帮助,确保其了解认罪认罚的性质和法律后果,自愿认罪认罚。

犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚,没有辩护人的,人民法院、人民检察院、公安机关(看守所)应当通知值班律师为其提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施等法律帮助。符合通知辩护条件的,应当依法通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。

人民法院、人民检察院、公安机关(看守所)应当告知犯罪嫌疑人、被告人有权约见值班律师,获得法律帮助,并为其约见值班律师提供便利。犯罪嫌疑人、被告人及其近亲属提出法律帮助请求的,人民法院、人民检察院、公安机关( 看守所)应当通知值班律师为其提供法律帮助。 - 被害方权益保障:

(1)听取意见。应当听取被害人及其诉讼代理人的意见,并将犯罪嫌疑人、被告人是否与被害方达成和解协议、调解协议或者赔偿被害方损失,取得被害方谅解,作为从宽处罚的重要考虑因素。

(2)促进和解谅解。

(3)被害方异议的处理:

① 被害人及其诉讼代理人不同意从宽处理的。不影响认罪认罚从宽制度的适用。

② 犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚,但没有退赃退赔、赔偿损失,未能与被害方达成调解或者和解协议的,从宽时应当予以酌减。

③ 犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪并且愿意积极赔偿损失,但由于被害方赔偿请求明显不合理,未能达成调解或者和解协议的,一般不影响对犯罪嫌疑人、被告人从宽处理。

强制措施:

在考虑逮捕的社会危险性时,应当将犯罪嫌疑人、被告人是否认罪认罚的情况考虑在内。💡 犯罪嫌疑人认罪认罚,公安认为罪行较轻、没有社会危险性的,应当不再提请人民检察院审查逮捕。对提请逮捕的,人民,检察院认为没有社会危险性不需要逮捕的,应当作出不批准逮捕的决定。

侦查阶段认罪认罚

《刑事诉讼法》第 120 条第 2 款,侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利,如实供述自己罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定。

《刑事诉讼法》第 162 条第 2 款,犯罪嫌疑人自愿认罪的,应当记录在案,随案移送并在起诉意见书中写明有关情况。- 审查起诉阶段的认罪认罚

(1) 权利告知与意见听取

《刑事诉讼法》第 173 条第 2 款规定,犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当告知其享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,听取犯罪嫌疑人、辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人对下列事项的意见,并记录在案:

① 涉嫌的犯罪事实、罪名及适用的法律规定;

② 从轻、减轻或者免除处罚等从宽处罚的建议;

③ 认罪认罚后案件审理适用的程序;

④ 其他需要听取意见的事项。

(2)自愿性、合法性审查

对侦查阶段认罪认罚的案件,人民检察院应当重点审查以下内容:是否自愿;是否正常;是否理解;是查告知;是否写明;是否真诚。经审查,犯罪嫌疑人违背意愿认罪认罚的,人民检察院可以重新开展认罪认罚工作。

口诀“愿”“常”“理”;“告”“明”“诚”;“违意愿”“可重来”。

(3)签署具结书

根据《高检规则》第 272 条的规定,犯罪嫌疑人自愿认罪认罚,同意量刑建议和程序适用的,应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。具结书应当包括犯罪嫌疑人如实供述罪行、同意量刑建议和程序适用等内容,由犯罪嫌疑人及其辩护人、值班律师签名。

犯罪嫌疑人具有下列情形之一的,不需要签署认罪认罚具结书:

① 犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的;

② 未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的;

③ 其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。

有上述情形,犯罪嫌疑人未签署认罪认罚具结书的,不影响认罪认罚从宽制度的适用。

口诀盲聋哑、半疯傻、小孩法辩不认罚

(4)提起公诉与量刑建议

《刑事诉讼法》第 176 条第 2 款规定,犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。

💡 普通案件人民检察院“可以”提量刑建议,认罪认罚案件“应当”提量刑建议。

- 审判阶段的认罪认罚:

(1)审查认罪认罚的真实性和合法性

《刑事诉讼法》第 190 条第 2 款规定,被告人认罪认罚的,审判长应当告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,审查认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性。

(2)量刑建议的采纳与调整

《刑事诉讼法》第 201 条规定,对于认罪认罚案件,人民法院依法作出判决时,一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议,但有下列情形的除外:

① 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;

② 被告人违背意愿认罪认罚的;

③ 被告人否认指控的犯罪事实的;

④ 起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;

⑤ 其他可能影响公正审判的情形。

人民法院经审理认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民检察院可以调整量刑建议,人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的,人民法院应当依法作出判决。

【口诀】无罪、无责、违意愿、否认、不一或其他;量刑建议可调整,仍然不当依法判。

(3)速裁程序的适用

《刑事诉讼法》第 222 条规定,基层人民法院管辖的可能判处 3 年有期徒刑以下刑罚的案件,案件事实清楚,证据确实、充分,被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的,可以适用速裁程序,由审判员一人独任审判。人民检察院在提起公诉的时侯,可以建议人民法院适用速裁程序。

【口诀】轻微、清楚、认罪、同意。

(4)简易程序的适用

基层人民法院管辖的被告人认罪认罚案件,事实清楚、证据充分,被告人对适用简易程序没有异议的,可以适用简易程序审判。

【口诀】清楚、认罪、同意。

(5)当庭认罪认罚的处理

被告人在侦查、审查起诉阶段没有认罪认罚,但当庭认罪,愿意接受处罚的,人民法院应当根据审理查明的事实,就定罪和量刑听取控辩双方意见,依法作出裁判。

【新增法条】《刑诉解释》第 356 条被告人在人民检察院提起公诉前未认罪认罚,在审判阶段认罪认罚的,人民法院可以不再通知人民检察院提出或者调整量刑建议。对前款规定的案件,人民法院应当就定罪量刑听取控辩双方意见,根据刑事诉讼法第 15 条和本解释第 355 条的规定作出判决。

(6)二审中认罪认罚的处理

被告人在第一审程序中未认罪认罚,在第二审程序中认罪认罚的,审理程序依照刑事诉讼法规定的第二审程序进行。第二审人民法院应当根据其认罪认罚的价值、作用决定是否从宽,并依法作出裁判。确定从宽幅度时应当与第一审程序认罪认罚有所区别。

- 特殊条件免予刑事处罚

犯罪嫌疑人自愿如实供述涉嫌犯罪的事实,有重大立功或者案件涉及国家重大利益的,经最高人民检察院核准,公安机关可以撤销案件,人民检察院可以作出不起诉决定,也可以对涉嫌数罪中的一项或者多项不起诉。

【口诀】如实供、大利功、高检核。

- 认罪认罚后反悔的处理

(1)起诉前反悔

检察院提起公诉前反悔的,具结书失效,人民检察院应当在全面审查事实证据的基础上,依法提起公诉。

(2)不起诉后反悔

犯罪嫌疑人认罪认罚,人民检察院依照刑事诉讼法第 177 条第 2 款作出不起诉决定后,犯罪嫌疑人反悔的,人民检察院应当进行审查,并区分下列情形依法作出处理: .

① 发现犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者符合刑事诉讼法第 16 条规定的情形之一的,应当撤销原不起诉决定,依照刑事诉讼法第177 条第1款的规定重新作出(法定)不起诉决定;

② 犯罪情节轻微,依照刑法不需要判处刑罚或者免除刑罚的,可以维持原(酌定)不起诉决定;

③ 排除认罪认罚因素后,符合起诉条件的,应当撤销原不起诉决定,依法提起公诉。

(3)审判中反悔

案件审理过程中,被告人反悔不再认罪认罚的,人民法院应当根据审理查明的事实,依法作出裁判。需要转换程序的,依照本意见的相关规定处理。

(4)裁判后

【新增法条】《人民检察院办理认罪认罚案件开展量刑建议工作的指导意见》第 39 条认罪认罚案件中,人民法院采纳人民检察院提出的量刑建议作出判决、裁定,被告人仅以量刑过重为由提出,上诉,因被告人反悔不再认罪认罚致从宽量刑明显不当的,人民检察院应当依法提出抗诉。