一、民法的概念与调整对象

民法,是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。

- 民法调整平等主体之间的关系

- 民法调整的是平等主体之间的财产关系和人身关系

二、民事法律关系

平等主体之间的财产关系和人身关系经由民法的调整,即形成民事法律关系。

(一)民事法律关系三要素

民事法律关系包括三个要素:主体、客体和内容。

- 民事法律关系的主体

简称民事主体或者权利主体,包括自然人、法人和非法人组织。国家在某些特定的情况下也能成为民事主体:如中国购买美国国债。 - 民事法律关系的客体

指民事权利和民事义务所指向的对象。

(1)物权法律关系的客体:物(包括动产与不动产)+ 权利(如权利质权)

(2)债权法律关系的客体:给付行为(包括作为与不作为)

(3)人身权法律关系的客体:人身利益(人格权客体是人格利益,身份权客体是身份利益)

(4)知识产权法律关系的客体:智力成果(如发明创造)

民事法律关系的内容

指民事主体在特定法律关系中所享有的权利或者所负担的义务,即民事权利和民事义务。

民事权利,是指民事主体为实现某种利益而依法为某种行为或不为某种行为的自由。

民事义务,是指民事主体为满足权利人的利益而受到的为一定行为或不为一定行为的约束。(二)民事法律事实

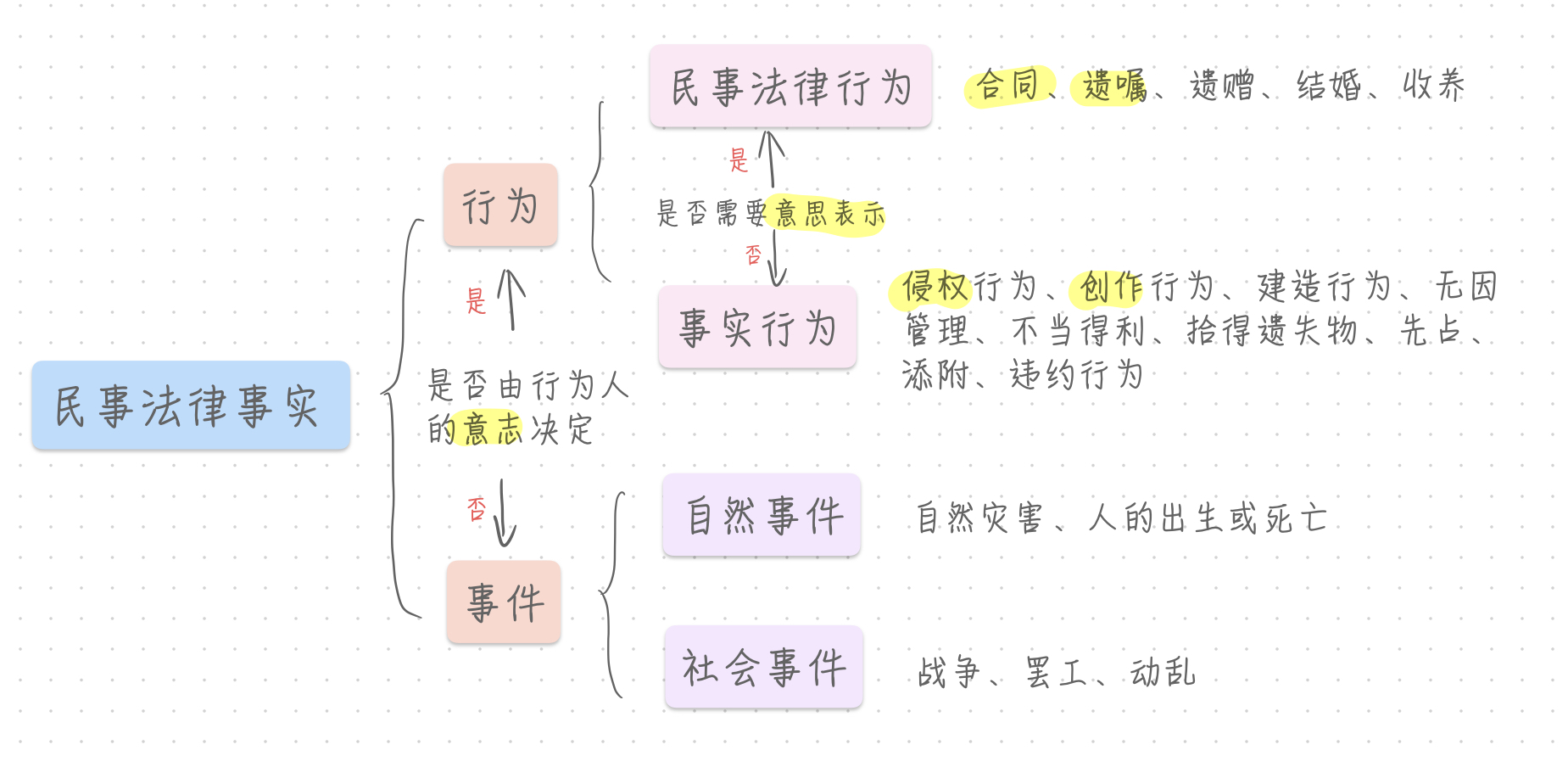

民事法律关系的变动即发生、变更和消灭,绝非无缘无故的,必有一定的原因。此原因被称为民事法律事实。民事法律事实分为两大类,即事件和人的行为。

事件

是指与人的意志无关,能够引起民事法律关系发生、变更或消灭的一切客观情况。- 民事法律行为

是以意思表示为核心要素,旨在根据行为人意志发生私法上法律效果的行为。

民事法律行为的最大特征是,其法律效果依行为人意志发生。例如,合同、遗嘱。 事实行为

是不以意思表示为要素,直接依照法律规定产生某种法律效果的行为。

事实行为的最大特征是,其法律效果是法律直接规定的,与行为人内心的想法毫无关系。例如,创作、无主物的先占。正是因为如此,事实行为不要求行为人具有民事行为能力。 | | 民事法律行为 | 事实行为 | | —- | —- | —- | | 是否需要意思表示(核心) | ✅ | ❌(有或没有不影响) | | 法律效果是否由当事人决定 | ✅ | ❌(法定) | | 是否需要行为人具有行为能力 | ✅ | ❌ | | 是否存在效力问题 | ✅ | ❌ |情谊行为

又叫好意施惠,是指由当事人一方基于良好的道德风尚实施的使另一方受恩惠,旨在增进情谊而无意受法律拘束的行为。例如,邀请同看演出、请客吃饭、火车到站叫醒、搭便车、顺路投递邮件、帮邻居清扫积雪等。

💡 判断属于民事法律行为还是情谊行为,主要是结合生活常识判断当事人是否有受法律约束的意思。无意受法律拘束的就是情谊行为。

💡 通常来说,情谊行为不具有法律意义,不属于民事法律事实。

例如,甲向与其同住一个小区的同事乙表示,以后每天可以顺便将乙带到公司上班,乙欣然接受。虽然甲乙二人一拍即合,但是二者之间并未成立合同关系,因为基于普通人的认知,甲显然并无受法律拘束的意思。若甲爽约,乙自然无权请求其承担违约责任。 当然,情谊行为不排除侵权的成立。若乙在乘坐甲的顺风车去上班的路上遭遇交通事故,而甲应对交通事故负责,则乙可以请求甲承担损害赔偿责任。只不过,因为乙是无偿搭乘,应当减轻甲的责任。极力、恶意劝酒或酒后未尽到照顾义务,造成他人损害的,应承担侵权赔偿责任。

三、民事权利的分类

民事权利,依据作用的不同分为支配权、请求权、抗辩权和形成权。

(一)支配权

支配权,是指直接支配权利客体,享有特定利益,并排除他人干涉的权利。包括物权、人格权、身份权、知识产权。

- 支配权的客体

物权的客体是物和权利,人格权的客体是人格利益,身份权的客体是身份利益,知识产权的客体是智力成果。 - 支配权的特征

(1)直接性:

支配权的实现无需义务人的积极作为,仅需义务人不作为。

(2)对世性:

支配权的义务人不特定,权利人以外的人均有不得侵害支配权的不作为义务,故而支配权具有绝对性。

(3)排他性:

同一客体之上不能同时并存两个同一内容的支配权。如同一块土地上只能成立一个土地承包经营权。

(4)特定性:

客体是特定化的财产和人身利益。

(5)公示性:

支配权具有公示性,效力极其强大,事关交易秩序和交易安全,原则上以公示为前提。

(二)请求权

请求权,是权利人请求义务人为一定行为或不为一定行为的权利。

- 请求权的客体是行为。

- 请求权的特征

(1)对人性:

请求权的义务主体是特定的,具有相对性。

(2)请求性:

请求权的实现有赖于义务人的积极配合,而非对特定利益的直接支配

(3)非排他性:

请求权具有相容性。

(4)非公示性:

原则上,请求权的变动无需公示。(请求权仅涉及交易方的利益)。

- 请求权基础

(1)物权请求权:

基于物权请求对方返还原物、排除妨害、消除危险的权利。物权请求权的行使需以“我是物权人”为前提。

(2)债权请求权:

基于债权请求他人给付的权利。

(3)占有保护请求权:

基于占有请求对方返还原物、排除妨害、消除危险的权利。占有保护请求权的行使需以“我是占有人”为前提。

(三)抗辩权

抗辩权,是对抗请求权的权利,即针对请求权人的请求,抗辩权人可以拒绝其请求。

- 抗辩权的行使以请求权的行使为前提。抗辩权的作用在于防御,必须有他人的请求,才有行使抗辩权的可能。

- 抗辩权是需权利人主张的权利。抗辩权为私权,是否行使完全由当事人自己决定,法院不得依职权援引。

- 抗辩权的分类

(1)一时抗辩权:

只能暂时对抗请求权,如一般保证人的先诉抗辩权、同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权。

(2)永久抗辩权:

可以永久对抗请求权,如诉讼时效抗辩权。

区分:抗辩 VS 抗辩权

(1)功能不同:

抗辩的功能在于否认请求权的存在,核心在于否认;

抗辩权是承认请求权的存在,但有拒绝履行的理由,核心在于拒绝履行;

(2)是否需要主张不同:

抗辩即使当事人不主张,法官也需依职权审查;

抗辩权必须当事人主张,法官不得依职权主动适用。

(四)形成权

形成权,是指依权利人单方的意思表示,即可导致民事法律关系发生、变更或者消灭的权利。

- 形成权既可以来自法律的直接规定(如追认权),也可来自当事人的约定( 如约定解除权)。

典型的形成权包括:撤销权(如合同撤销权)、追认权(如效力待定的民事法律行为中法定代理人的追认权)、解除权(如合同解除权)、抵销权(债务抵销权)、选择之债中的选择权等。

💡 效力待定法律行为中相对人的催告权、合同解除相对方的异议权,不属于形成权,因为不会引起民事法律关系变动。

- 形成权的行使

(1)行使方式

① 单纯形成权

既可以诉讼、仲裁方式行使,也可以单方通知方式(口头、 书面、电子邮件、短信等均可)行使。大部分形成权都属于单纯形成权。

② 形成诉权

必须通过起诉、仲裁方式行使。可撤销法律行为中的撤销权、债权人撤销权、违约方解除权属于形成诉权。

(2)行使限制

① 不得附条件或附期限。

形成权依单方意思表示即可导致法律关系变动,如果附条件或者期限,将导致法律关系处于不确定的状态,对相对人不利。例外允许的情形是,条件成就与否取决于相对人,或者期限明确。

② 受除斥期间的限制。

形成权依单方意思表示即可导致民事法律关系变动,属于私法上的权力,对相对人利益影响甚巨。形成权人在除斥期间届满前未行使权利,则形成权消灭。

注意

- 形成权的存在本身不能产生任何法律后果,必须经权利人行使才能发生相应的法律后果。

- 形成权的行使均属于有相对人的单方民事法律行为。

例:甲欲行使合同解除权,仅需甲单方面的意思表示就可以解除,但需要通知合同相对人乙。

四、权利的私力救济

民事权利的私力救济,是指权利主体以法律许可的方式在法律许可的限度内保护自己的权利。正当防卫、紧急避险和自助行为原则上不构成侵权,不负民事责任,除非超过必要限度。

(一)正当防卫

- 概念:避免自己或他人的利益受到不法侵害,对不法侵害人实施的不超过必要限度的行为。

- 构成:不法侵害 + 侵害正在进行 + 手段必须 + 合理限度

- 法律后果:

(1)因正当防卫造成损害的,防卫人不承担民事责任;

(2)正当防卫超限,造成不应有的损害,正当防卫人应当承担适当的民事责任。

(二)紧急避险

- 概念:避免自己、他人生命财产上现实紧迫的危险,不得已加害他人的行为。

- 构成:危险现实紧迫 + 避险目的 + 避险行为必要 + 避险行为适当

- 法律后果:

(1)避险人原则上不承担责任,引起险情的人应承担责任;

(2)自然原因引起的危险,避险人不承担民事责任,受益人可给予适当补偿;

(3)紧急避险超过必要限度,紧急避险人应承担适当的民事责任。

(三)自助行为

- 概念:为保护自己的权利,无法及时获得公力救助时,对他人的自由或者财产进行拘束等行为。

- 构成:权利受到侵害 + 情况紧急来不及寻求公力救济 + 合理限度

- 法律后果:

自助行为对他人造成的财产、人身自由上的损害不构成侵权;若超出必要限度,应承担相应的赔偿责任。

五、民事责任

(一)民事责任的主要承担方式

- 停止侵害、排除妨碍、消除危险

要求危害正在进行或有造成现实危害的可能性。 - 返还财产

- 继续履行

前提是可以继续履行,金钱之债和种类物之债不发生履行不能。 - 赔偿损失

一般均是补偿性损害赔偿,惩罚性损害赔偿为例外 - 支付违约金

需当事人事先有约定 -

(二)民事责任的种类

无限责任

责任人以自己的全部财产承担责任- 有限责任

责任人以一定范围或一定数额的财产承担的民事责任 - 按份责任

多数当事人按照法定或者约定,各自承担一定份额的民事责任 - 连带责任

权利人有权要求责任人中的任何一个人承担全部或部分的责任 - 不真正连带责任

外部关系同连带责任,内部由一个人最终承担全部责任。 - 补充责任

主责任人不能承担全部赔偿责任时,其他责任人承担补足责任。承担补充责任后,有权向主责任人追偿。有先后顺序:先主责任人,再其他责任人。

六、民法的基本原则

民法的基本原则,是指对民事立法、司法和民事活动具有普遍指导意义的基本准则,体现了民法的内在价值。

民法基本原则涉及到的直接考点较为简单,但是深刻体会民法基本原则,对于把握民法的精神,理解民法的制度和规则,具有莫大好处。

(一)平等原则

平等原则,是指民事主体的法律地位一律平等。具体表现在以下方面:

- 权利能力平等:

自然人的民事权利能力一律平等; - 地位平等:

不同的民事主体参与民事关系,应适用同一法律,具有平等的地位; -

(二)自愿原则

自愿原则,又称意思自治或私法自治原则,是指民事主体根据其自主意志形成民事法律关系的原则。私法自治原则是民法根本精神的体现,具体表现在以下方面:

自主决定:

民事主体有权自主决定是否参加民事活动以及如何参加民事活动。- 自己责任:

民事主体要对自己的民事活动所导致的结果负责任。 法无禁止即自由:

只要民事主体的行为不违反法律、行政法规的强制性规定和公序良俗,国家即不得干预。(三)公平原则

民事主体从事民事活动,应当遵循公平原则,合理确定各方的权利和义务。法乃善良与公正的艺术。

(四)诚实信用原则

诚实信用原则,简称诚信原则,指民事主体从事民事活动时要诚实、守信,正当行使权利并履行义务,不辜负对方的合理期待,在不损害他人利益的前提下追求自己的利益。具体体现:

民事主体必须将有关事项和真实情况如实告知对方,不为欺诈行为。

- 民事主体之间一旦达成合意签订合同,就必须重合同、守信用。

- 民事法律关系终止后,当事人应当根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

注意禁止权利滥用原则(诚实信用原则的延伸):

是指权利的行使不得超过正当的界限和范围。

典型的权利滥用行为包括:

① 以损害他人利益为主要目的行使权利(损人不利已);

② 权利人获益甚少而给他人造成极大损害,获益与损害明显不成比例。

滥用权利的行为不产生权利行使的效果。

(五)公序良俗原则

- 公序良俗是公共秩序和善良风俗的简称。

所谓公共秩序,是指直接涉及公共利益而应由全体社会成员共同遵守的基本规范;

所谓善良风俗,是指全体社会成员所公认且共同遵从的基本社会伦理道德。 - 公序良俗原则,指民事主体的行为应当遵守公共秩序,符合善良风俗。违反公序良俗的行为无效。

- 违反公序良俗的常见行为类型:

(1)损害人格尊严的行为。

如离婚协议限制一方配偶再婚或生育;劳动合同约定限制结婚或生育;劳动合同约定工伤概不负责条款。

(2)过度限制行为自由或经济自由。

如在委托律师代理诉讼的合同中,约定委托人未经律师同意不得撤诉、接受调解或者和解。

(3)危害家庭秩序。

如断绝亲子关系的协议;约定离婚后未直接抚养子女的一方不得探望子女的协议;代孕协议。

(4)违背性道德。

如包养协议;以维持两性关系为目的的赠与行为;为结束恋爱关系而约定支付分手费或者青春损失费。

(5)危害政治公序。

如犯罪嫌疑人被羁押后,其家属与律师约定以“捞人”成功为条件的报酬和“公关”费用支付约定;约定一方不举报另一方犯罪的“封口费”。

(6)危害竞争秩序。

如招投标中串通投标人之间的围标协议;帮忙解决入学就读指标的委托协议。

(7)射幸行为。

如赌博、打赌。经国家特许经营的射幸行为除外,例如彩票合同。

(六)绿色原则

绿色原则,是指民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源,保护生态环境。