| 第 263 条 以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产: (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的; (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 |

|---|

一、构成要件

抢劫罪,是指以非法占有为目的,以暴力、胁迫或者其他方法,强取他人财物的行为。

本罪侵害的法益,首先是财产权,其次是人身权。本罪的性质由财产权法益决定。

(一)行为对象

- 人身对象:

包括财物的占有者、占有的辅助者、财物的保护者(具有保护意思和保护行动的人),不包括无关的第三人。 - 财产对象:

包括有形财物和财产性利益(债权)。

有形财物包括价值数额不大,但值得刑法保护的财物,例如银行卡、存折、欠条。💡 司法解释规定 : 被告人以暴力、胁迫手段强行夺回欠款凭证(欠条),并让债权人在被告人已写好的收条上签字,以消灭其债务的行为,符合抢劫罪的特征,应以抢劫罪定罪处罚。 第一个行为是抢劫欠条本身,成立抢劫罪。 第二个行为是逼迫写收条,强行免除债务,抢劫的是财产性利益,抢劫数额就是债权数额。 虽然在民法上被害人的债权不会因此丧失,但刑法保护的是行为当时事实层面的财产性利益,不要求被害人遭受民法上终局性的财产损失。2010 年第 17 题

(二)行为方式

- 暴力

暴力的程度要求足以压制对方反抗。 - 胁迫

这是指,以恶害相通告,使对方产生恐惧心理。恐惧心理的程度要求是足以使对方不敢反抗。

(1)由于要求达到这种程度,所以要求以暴力相胁迫,不包括以非暴力的恶害相通告。

例如,以揭发隐私胁迫交付财物,不构成抢劫罪,而构成敲诈勒索罪,因为这种胁迫难以达到不敢反抗的程度。以暴力相胁迫的模式应是:不给钱,就当场(当即)实现暴力恶害。即,完全剥夺了被害人的意志自由。

(2)以暴力相胁迫,并不要求行为人真正具有加害能力和加害意思。只要行为人的威胁内容使被害人以为行为人会实现威胁内容即可。

例如,甲将一团卫生纸装入背包,进入银行,威胁工作人员:“我包里装着炸弹,给我10万元现金,否则我就引爆!”尽管甲客观上不可能实现恶害内容,依然属于以暴力相胁迫,构成抢劫罪。

- 其他方法

这是指其他足以压制人反抗的方法。

(1)昏醉型抢劫(使对方不知反抗)。

以非法占有为目的,用药物、酒精麻醉被害人,然后窃取财物,构成抢劫罪,而非盗窃罪。注意:被害人自己陷入昏醉状态,行为人单纯利用被害人这种状态取走财物,仅成立盗窃罪。

(2)拘禁型抢劫(使对方不能反抗)。

例如,甲入室抢劫,将主人乙骗到阳台上然后反锁阳台小隔门,从屋里拿走财物。因为甲造成乙不能反抗的状态,构成抢劫罪。

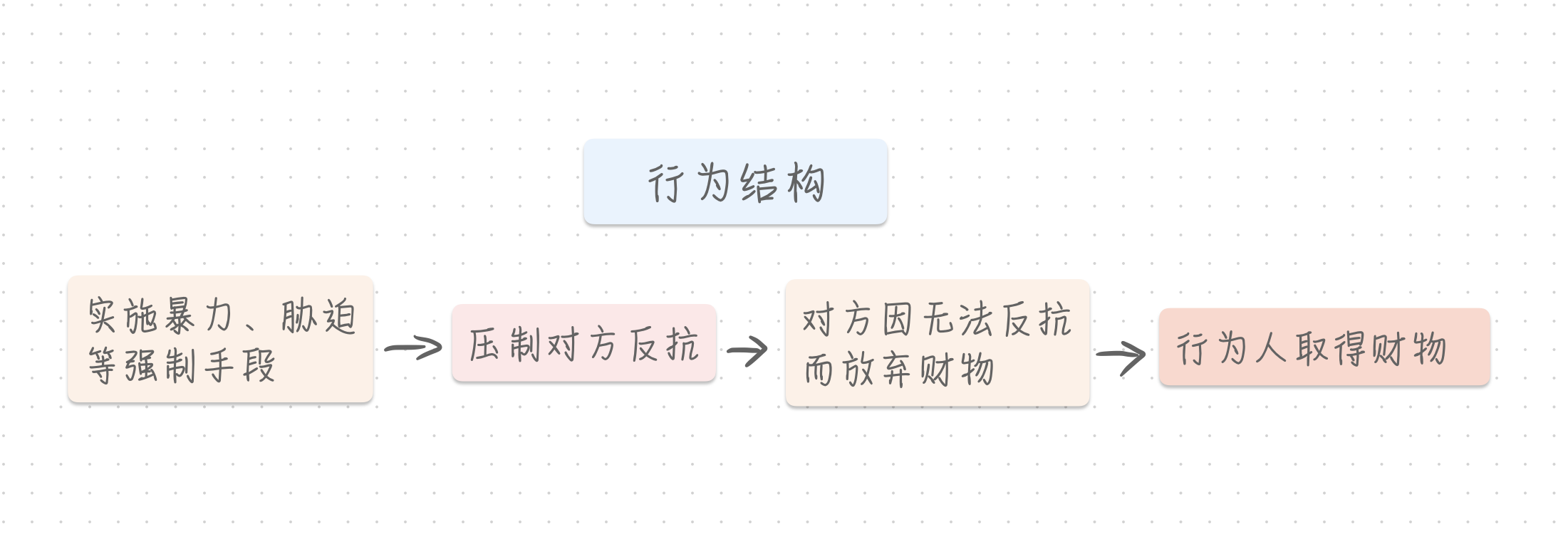

(三)成立条件

- 成立抢劫罪,必须具备第一步——抢劫罪的实行行为( 强制手段)。

- 根据行为与故意及目的同时存在原则,抢劫罪的强制手段是指带着劫财的目的而实施的强制手段。

如果被害人陷入了无法反抗的状态,但不是行为人的行为造成的,或者不是行为人带着劫财的目的实施的强制手段造成的,由于缺乏抢劫罪的实行行为,故不成立抢劫罪。例1,甲灌晕了丙,然后离去。乙看到昏醉的丙,拿走其财物,构成盗窃。或者甲在没有非法占有目的的情况下灌晕了丙,然后看到丙的财物,拿走,也构成盗窃。 例2,甲使用暴力强奸乙女,乙说:“我给钱,别强奸我。”说着将钱递给甲。甲收钱离去。甲不构成抢劫罪。甲构成强奸罪(中止)和侵占罪,并罚。 例3,甲将丙牢牢绑在树上,准备掏丙的钱。乙赶到,将甲赶跑,自己在丙身上掏走钱(掏钱动作对丙没有人身伤害)。乙不构成抢劫,而构成盗窃,属于盗窃(公开型)。 例4,甲出于伤害目的将乙打晕在地,然后看到乙的钱财,拿走。拿走钱财的行为构成盗窃。

(四)既遂条件

- 成立抢劫罪既遂,要求具备被害人因无法反抗而放弃财物。

若行为人虽然取得财物,但是被害人不是因为无法反抗而放弃财物,行为人不构成抢劫罪既遂。例1,甲暴力抢劫乙的财物,乙挣脱后逃跑,逃跑时钱包不慎掉下,乙不知情并跑远。 甲赶到捡走钱包。甲拿走财物不是因为乙无法反抗而到手的,而是因为乙遗落了财物。甲构成抢劫罪未遂,捡钱包的行为构成侵占罪既遂。 例2 ,甲欲采取昏醉抢劫的方式非法占有乙的财物,在乙的办公室给乙的水杯投了迷药,然后离去。2小时后,甲估计乙已经喝下昏迷,来到乙办公室,没有看到乙,原来乙喝下后就立即出门了。甲拿走财物。甲放迷药的行为属于强制手段,构成抢劫罪(未遂),甲的取财行为构成盗窃罪(既遂),两个行为触犯两罪,应并罚。

二、事后转化抢劫

| 第 269 条 犯盗窃、 诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。 |

|---|

- 性质:法律拟制规定

该行为不是抢劫罪,但刑法特别规定为是抢劫罪。( 抢劫罪的“绿色通道”)。 立法将该行为拟制规定为抢劫罪的理由在于:

普通抢劫罪(《刑法》第263条)是先侵犯人身,再侵犯财产权利。

而转化型抢劫是先侵犯财产权利,再侵犯人身权利。

二者所侵犯的法益实则并无差异。(一)三个轻罪

犯盗窃、诈骗、抢夺罪

三罪范围:

一个行为能否转化抢劫,需要符合两点:

第一,该行为具有财产犯罪属性。这是因为,要转化成抢劫罪,而抢劫罪属于财产犯罪。三者在属性上具有相通性。

第二,该行为符合盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪这三罪的构成要件。其他具有侵犯财产性质的盗窃、诈骗、抢夺罪:

盗伐林木罪、信用卡诈骗罪盗窃尸体罪、招摇撞骗罪、抢夺国有档案罪等,由于不具有保护财产法益的性质,不具有财产犯罪的属性,所以不能转化为抢劫罪。

三罪的时间阶段

要求着手实行,但不要求既遂。即三罪在预备阶段不转化为抢劫。例如,甲欲入户盗窃乙家,正在翻院墙时,被保安发现,为抗拒抓捕,将保安打成重伤。甲不转化抢劫,定盗窃罪(犯罪预备)和故意伤害罪,并罚。

(二)三个目的

为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证

- 常考的是前两个目的。

注意:这两个目的均有前提条件:

第一,为窝藏赃物,要求已经取得了赃物;

第二,为抗拒抓捕,要求有真正的抓捕者。例如,甲趁乙睡觉,偷到乙的财物,转身离开时看到乙翻身,以为乙要起身抓自已,便将乙打晕。实际上乙只是睡眠中的翻身。甲不构成抢劫,而构成盗窃罪和故意伤害罪,并罚。

(三)实行行为

当场使用暴力或以暴力相威胁

- 当场

当场是个时间概念。这是要求三个轻罪和使用暴力之间具有时间上的密切联系,即时间上相隔不是很久。注意:判断重点不是空间上相隔多远,而是时间上相隔多久。

不要误将“当场”理解成“现场”。“现场”是个空间概念。考试经常给个空间距离,这是想让考生据此来判断时间相隔多久。

(1)空间上是现场,但时间上已不是当场

空间上,盗窃行为与暴力行为是同一现场,但二者在时间上已经不是当场,不转化为抢劫

(2)空间上不是同一现场,但时间上是当场。主要是指持续追捕的情形

空间上,盗窃行为与暴力行为不是同一现场,但持续追捕,表明二者在时间上具有密切联系,属于当场,能够转化为抢劫

- 使用暴力或以暴力相威胁

(1)“以暴力相威胁”

是指行为人以施加暴力相通告:你(抓捕者)若再抓捕我,就对你(抓捕者)施加暴力,以此使抓捕者产生恐惧心理。

(2)暴力、威胁的对象

对象不限于被害人,包括其他抓捕人、妨碍人,但不包括动物(狼狗)。

第一,对象错误。

例如,甲盗窃后逃跑,误以为乙是主人,对乙实施暴力,现场没有抓捕者。甲不转化为抢劫罪,因为“为抗拒抓捕而实施暴力”,要求存在现实的抓捕者。甲构成盗窃罪和故意伤害罪,并罚。

第二,打击错误。

例如,甲抢夺后逃跑,主人乙追赶,甲为抗拒抓捕,向乙开枪,不慎打中附近行人丙,致丙死亡。首先,甲向乙开枪,便构成转化抢劫。其次,甲存在打击错误,按照具体符合说,甲对丙属于过失致人死亡,构成抢劫罪(过失)致人死亡;按照法定符合说,甲对丙属于故意杀人,构成抢劫罪(故意)致人死亡。

(3)暴力、威胁的程度

要求达到足以压制对方反抗的程度。这是因为,要转化成抢劫罪,而抢劫罪的暴力、威胁要求足以压制对方反抗,故这里的暴力、威胁也要达到这个程度。二者在程度上具有相通性。

例如,小偷偷到财物后逃跑,主人追。小偷向主人泼开水。暴力程度高,转化为抢劫。小偷将报纸揉成一团,砸向主人。暴力程度低,不转化抢劫。

(四)两种抢劫的区分

例1,甲盗窃乙的钱包,被乙发现,乙扭住甲,甲为了抗拒抓捕,将乙打倒,迅速逃离。属于第269条的转化抢劫。 例2,甲盗窃丙的钱包,被丙发现,甲为了继续取得财物,用刀威胁丙,丙被迫放弃财物,甲取得财物。属于临时起意、直接升级的抢劫。

- 二者相同点:

前面行为都是盗窃、诈骗、抢夺,后面行为都是对人使用暴力。 - 二者区分:

(1)法律性质不同

直接升级的抢劫,属于正常的抢劫罪。

事后转化的抢劫,是由第 269 条法律拟制来的抢劫罪,原本应定盗窃罪(诈骗罪、抢夺罪)和故意伤害罪( 或故意杀人罪)。

(2)具体区分标准

使用暴力的目的不同。

直接升级的抢劫,行为人是为了继续取得财物。

事后转化的抢劫,行为人是为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证。

由此可见,行为人前三罪是否取得财物成为判断关键。如果已经取得财物,就不存在直接升级抢劫的问题。

(五)转化型抢劫的共犯问题

- 共犯与身份问题

事后转化抢劫 = 前提事实(实施前罪) + 实行行为(事后使用暴力)。

“前罪实施者”类似于一种身份,只有具有这种身份才能构成转化抢劫的实行犯。因此,转化抢劫类似于一种真正身份犯。可用该原理来指导转化抢劫的共犯问题。

一人单独盗窃,另一人事后参与

例如,甲单独盗窃并既遂,逃离现场时,乙参与进来,产生不同情形:

(1)情形一:

乙教唆甲对抓捕者实施暴力,甲照办。甲构成转化抢劫,乙构成转化抢劫的教唆犯。

(2)情形二:

甲教唆乙帮自己断后,乙知道甲实施了盗窃,为了帮助甲,对抓捕者使用暴力。甲不能构成转化抢劫的教唆犯,因为没有实行犯,乙没有身份(不是前罪实施者),不能担任转化抢劫的实行犯角色。为此,只能让甲成为转化抢劫的间接正犯,乙构成转化抢劫的帮助犯。

(3)情形三:

甲欺骗乙:“这个人要伤害我,你帮我防卫他”,乙不知情,对抓捕者实施暴力。乙不构成转化抢劫,属于假想防卫。甲构成转化抢劫的间接正犯,利用了不知情的乙对抓捕者实施暴力。

(4)情形四:

乙为帮助甲,对抓捕者使用暴力,甲对此不知情。由于甲不知情,甲不构成转化抢劫,只定盗窃罪。乙不构成转化抢劫,因为乙没有身份(不是前罪实施者),不能单独构成转化抢劫,要构成转化抢劫的帮助犯,必须以甲构成转化抢劫(正犯)为前提,但甲不知情,不构成转化抢劫。乙也不构成盗窃罪的片面帮助犯或承继的共犯,因为甲的盗窃罪已经结束。乙构成故意伤害罪,同时构成窝藏罪,因为帮助犯罪分子逃匿。两罪想象竞合,择一重罪论处。

- 共犯与实行过限

二人共同盗窃,一人实行,另一人帮助

一人使用暴力构成转化抢劫,另一人是否也跟着构成转化抢劫,判断标准:知情 + 参与。

例如,甲乙共同盗窃,甲入室,乙在外望风,产生不同情形:

(1)情形一:

甲在盗窃时为抗拒抓捕而使用暴力,乙对此不知情。甲构成转化抢劫,乙以盗窃罪论处。如果乙对此知情并继续望风,则构成甲的转化抢劫的共犯。

(2)情形二:

甲正在盗窃,乙在望风时,保安抓捕乙。乙为了抗拒抓捕而使用暴力,甲对此不知情。乙虽然是帮助犯,但也可转化为抢劫罪,前罪实施者不限于实行犯,也包括帮助犯。乙为了抗拒抓捕自己,使用暴力,构成转化抢劫。甲仍定盗窃罪。

(3)情形三:

甲盗窃既遂后逃跑,主人抓捕甲,乙对主人使用暴力,甲对此不知情。乙与甲是盗窃罪的共同犯罪,乙具有身份(前罪实施者),能够转化抢劫。甲仍定盗窃罪。

三、法定刑升格条件

(一)入户抢劫

- “户”的范围

“户”是指与外界相对隔离的生活住所。

集体宿舍、旅店宾馆、临时搭建的工棚等,不算“户”;商店不算“户”。刚装修好的无人居住的新房不算“户”。对于部分时间从事经营、部分时间用于生活起居的场所,行为人在非营业时间强行入内抢劫或者以购物等为名骗开房门入内抢劫的,应认定为“ 入户抢劫”。2013年第8题 “入户”的目的

① 必须带着实施人身或财产犯罪的非法目的入户。

② 合法入户,在户内抢劫,不属于“入户抢劫”。

应将“入户抢劫”与“在户内抢劫”区别开来。以侵害户内人员的人身、财产为目的,人户后实施抢劫,包括人户实施盗窃、诈骗等犯罪而转化为抢劫的,应当认定为“入户抢劫”。因访友办事等原因经户内人员允许入户后,临时起意实施抢劫,或者临时起意实施盗窃、诈骗等犯罪而转化为抢劫的,不应认定为“入户抢劫”。例1,甲在自己居住的户内抢劫同居室友,不属于入户抢劫。 例2,甲教唆乙抢劫同居室友。乙构成入户抢劫。甲不构成入户抢劫。 例3,卖淫女甲趁家人不在家,招来嫖客乙来到家里,性交易完成后,乙看到甲挺有钱,便抢劫了甲。乙不构成入户抢劫。

抢劫行为

必须在户内实施暴力、胁迫等强制手段。例1,为了抢劫,将主人骗至户外,然后抢劫,不属于入户抢劫。 例2,在户外将主人打晕在地,然后入户拿走财物,不属于入户抢劫。 例3,为了抢劫而入户,使用暴力将主人赶出户外,然后拿走户内财物,属于入户抢劫。

主观认识

必须认识到是他人的“户”。例如,甲以为自已抢劫的是普通商店,实际上是他人住宅,不构成入户抢劫。

转化抢劫

入户盗窃、诈骗、抢夺时,为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证,在户内使用暴力或以暴力相威胁,转化为抢劫,同时也认定为入户抢劫。

在户外使用暴力,转化为抢劫,不认定为入户抢劫。

同理,入户盗窃时,被主人发现,为了继续取得财物,使用暴力直接升级为抢劫,属于入户抢劫。(二)在公共交通工具上抢劫

公共交通工具的范围

“公共交通工具”,包括从事旅客运输的各种公共汽车,大、中型出租车,火车,地铁,轻轨,轮船,飞机等, 不含小型出租车。

● 对于虽不具有商业营运执照,但实际从事旅客运输的大、中型交通工具,可认定为“ 公共交通工具”。

● 接送职工的单位班车、接送师生的校车等大、中型交通工具,视为“公共交通工具”。- “在公共交通工具上抢劫”

既包括在处于运营状态的公共交通工具上对旅客及司售、乘务人员实施抢劫,也包括拦截运营途中的公共交通工具对旅客及司售、乘务人员实施抢劫;

但不包括在未运营的公共交通工具上针对司售、乘务人员实施抢劫。

以暴力、胁迫或者麻醉等手段对公共交通工具上的特定人员实施抢劫的,一般应认定为“在公共交通上具上抢劫”。 转化抢劫

在公共交通工具上盗窃、诈骗、抢夺,为窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证,在公共交通工具上当场使用暴力或以暴力相威胁,转化为抢劫罪,同时认定为在公共交通工具上抢劫。

💡 注意:在户内、公共交通工具上,携带凶器抢夺,虽然能定抢劫罪,但不属于“入户抢劫”“在公共交通工具上抢劫”,因为在户内、公共交通工具上没有对人使用暴力等强制手段,只是对物暴力。(三)抢劫银行或者其他金融机构

抢劫对象须是经营资金

仅仅抢劫银行的办公用品不属于“抢劫银行”;抢劫银行大厅储户身上的现金,也不属于“ 抢劫银行”。抢劫正在使用中的银行或者其他金融机构的运钞车的,视为“ 抢劫银行或者其他金融机构”。

(四)多次抢劫

“多次抢劫”是指抢劫 3 次以上。

应以行为人实施的每一次抢劫行为均已“构成犯罪”为前提。基于“同一犯意”实施的行为,仅应认定为“一次”。

① 对于行为人基于一个犯意实施犯罪的,如在同一地点同时对在场的多人实施抢劫的;

② 基于同一犯意在同一地点实施连续抢劫犯罪的,如在同一地点连续地对途经此地的多人进行抢劫的;

③ 在一次犯罪中对一栋居民楼房中的几户居民连续实施入户抢劫的,一般应认定为一次犯罪。(五)抢劫致人重伤或死亡 结果加重犯

主观心理

行为人主观上对于重伤、死亡结果既可以是故意,也可以是过失。实行行为

抢劫罪致人重伤、死亡,是指抢劫罪的实行行为致人重伤、死亡。

认定抢劫罪的实行行为,可根据“行为与故意或目的同时存在原则”判断。

抢劫罪的实行行为,是指带着非法占有他人财物的目的,实施的暴力、胁迫等行为。

不能评价为抢劫罪的实行行为的其他行为导致重伤或死亡结果,不属于抢动罪致人重伤或死亡。对其他行为导致重伤、死亡需单独定罪。例1,甲欲抢劫乙,为了制服乙,使用暴力将乙打成重伤或打死,属于抢劫致人重伤或死亡。 例2,甲抢劫既遂后逃跑,主人追赶,为了摆脱,将主人打成重伤,不属于抢劫致人重伤,而构成抢劫罪和故意伤害罪,并罚。若为了灭口,杀死主人,构成抢劫罪和故意杀人罪,并罚。2012年第59题

加重结果

抢劫罪致人重伤、死亡,是指抢劫罪的实行行为致人重伤、死亡。

“ 致人重伤、死亡”的“人”的范围包括:

(1)最初的被害人(财物的主人)

(2)前来阻止抢劫的人。

(3)打击错误。这是指拾劫的实行行为过失致其他人重伤、死亡。

例1,甲抢劫乙,向乙开枪,不慎打死行人丙,甲构成抢劫罪致人死亡。具体符合说认为构成抢动罪(过失)致人死亡,法定符合说认为构成抢劫罪(故意)致人死亡。 例2,甲乙抢劫丙,甲向丙开枪,不慎打死同伙乙,甲构成抢劫罪致人死亡。具体符合说认为构成抢劫罪(过失)致人死亡,法定符合说认为构成抢劫罪(故意)致人死亡。2009 年第58题

提示:上述范围适用于事后转化抢劫的抢劫致人重伤、死亡。

例1,甲盗窃后逃跑,主人乙追赶,邻居丙也帮助追赶,甲为了抗拒抓捕,将丙打成重伤。甲构成转化抢劫,构成抢劫罪致人重伤。 例2,甲盗窃后逃跑,主人乙追赶,甲为抗拒抓捕,向乙开枪,不慎打中行人丙,致丙死亡。甲构成抢劫罪致人死亡。转化抢劫的实行行为不是前面的盗窃行为,而是后面的暴力行为。

👉 原则上,人身犯罪中“致人重伤、死亡”的“人”仅限于最初的被害人,财产犯罪中“致人重伤、死亡”的“人”还包括前来阻止的第三人。

背后原理是:人身犯罪保护人身法益,人身法益具有人身专属性,具有不可替代性;财产犯罪保护财产法益,财产法益不具有人身专属性,具有可替代性。

| 行为类型 | 范围 |

|---|---|

| 强奸罪致人重伤、死亡,其中的“人” | 仅限于被强奸的妇女,不包括前来阻止的第三人 |

| 拐卖妇女、儿童罪致人重伤、死亡,其中的“人” | 包括被拐的妇女、儿童,还包括前来阻止的亲属, 不包括其他前来阻止的人 |

| 绑架罪中的“杀人”“故意伤害致人重伤、死亡”,其中的“人” | 仅限于被绑架人,不包括前来阻止的第三人 |

| 抢劫罪致人重伤、死亡,其中的“人” | 不限于被抢劫人,包括前来阻止的第三人,还包 括抢劫的实行行为过失致其他人重伤、死亡 |

- 因果关系

抢劫行为与加重结果之间应具有刑法上的因果关系。

考试常考存在介入因素的案件。对此,可根据“两步走”标准来判断。例1,甲为抢劫乙,将乙打成重伤昏迷,甲拿走财物离去。乙被冻死。甲构成抢劫罪致人死亡。 例2,甲持刀抢劫乙,乙为逃命,被迫闯红灯,被车撞死。乙的逃跑行为导致的危险是甲引起的,不异常。甲属于抢劫罪(过失)致人死亡。 例3,甲抢劫到乙的包,甲逃离,乙为了追赶而闯红灯,被车撞死。注意本案例与上述案例不同。乙不是逃跑,而是追赶,为了追回自己的包而冒险闯红灯,比较异常。死亡结果不能归属于甲。甲不构成抢劫罪致人死亡。

(六)冒充军警人员抢劫

- “冒充军警人员”,要求足以使一般人相信是军警

对此,要考察行为人是否穿着军警制服、携带枪支、出示军警证件等。

对于行为人仅穿着类似军警的服装或仅以言语宣称系军警人员但未携带枪支、也未出示军警证件而实施抢劫的,一般而言,不足以使一般人相信是军警。 包括:

① 无此身份的人冒充军警人员;

② 此种军警人员身份的冒充另一军警人员的身份,如士兵冒充警察。

军警人员利用自身的真实身份实施抢劫的,不认定为“冒充军警人员抢劫”,应依法从重处罚。(七)持枪抢劫

枪支须是真枪

不包括仿真枪,但不要求实弹,可以是空枪。让被害人感受到了枪支的存在

即行为人必须是实际上使用了枪支,至少显示了真枪。

如果行为人仅仅是携带了枪支,藏在包内,并没有让被害人发觉,而是准备待被害人反抗而使用枪支的,不能认定为是持枪抢劫。(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物

军用物资

是指除枪支、弹药、爆炸物以外的所有军事用品。- 抢险、救灾、救济物资

是指抢险、救灾、救济用途已经明确的物资,包括正处于保管、运输或者使用中的。

对于抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的必须查明行为人是否明知为这些物资而抢劫,如果行为人事前或者事中并不知道所抢劫的是这些物资,不属于这种情形。 - 认识错误问题

例如,甲欲抢劫救灾物资,抢到手发现是军用物资。这种对象认识错误属于同一犯罪构成内的错误,不影响该法定刑升格条件的适用。

四、抢劫罪与绑架罪

(一)两罪区分

- 两罪的客观行为均可以表现为劫持被害人。

- 二者的核心区分在于主观目的不同:

抢劫罪,行为人是带着向 A 要钱的目的而劫持了 A

绑架罪,行为人是带着向 B 要钱的目的而劫持了 A - 常见的错误区分标准:

(1)用是否形成现实的三角关系来区分,抢劫罪只是两角关系,绑架罪形成现实三角关系。

实际上,形成现实的三角关系,只是绑架罪的常见情形,并非必要条件。

绑架罪的常见情形是,甲带着向乙的母亲丙要钱目的而劫持了乙,然后向丙要钱。其实,成立绑架罪,并不要求实施行为二(向第三人勒索财物)。当甲带着向乙的母亲要钱目的而劫持了乙,甲便构成绑架罪,并且既遂,后面“向第三人要钱”这个环节不重要。

(2)用“当场性”来区分,抢劫罪具有当场性,绑架罪不具有当场性。

实际上,“非当场性”只是绑架罪的常见情形(先将人质劫持到某个秘密地点,然后通知第三人限期打钱),但并非必要条件。有些绑架罪也具有当场性。

例如,警方追捕逃犯甲时,甲用枪将一名行人劫持在身前,命令警方放下钱并退下,否则就杀死人质。双方陷入对峙局面。甲当场劫持人质,当场提出不法要求,当场要求警方满足要求,甲构成绑架罪。所以,用“当场性”来区分抢劫罪和绑架罪,并不可靠。

(二)两罪关系

- 抢劫罪与绑架罪不是 A 与 -A 的对立排斥关系,而是 A 与 B 的中立关系,因此,二者可以想象竞合。

这是因为,绑架罪是人身犯罪,抢劫罪是财产犯罪,虽然人身犯罪与财产犯罪有所不同,但不是A与-A的不同(对立排斥关系),而是A与B的不同(中立关系)。

人身犯罪和财产犯罪完全可以想象竞合。例如,乙带着女儿丙(4 岁)逛街。甲一把将丙劫持过来,用刀架在丙肩膀,威胁乙“不给1万元,就要孩子的命”乙被迫给钱。 对同一个案件事实可以从不同角度评价。 当评价重点放在乙身上,甲对乙构成胁迫型抢劫罪,也即“若不给钱,就对你或你的亲人施加恶害”。甲完全符合抢劫罪的构成要件。 当评价重点放在丙身上,甲对丙构成绑架罪,也即甲劫持丙,将丙作为人质,侵害丙的人身安全。甲完全符合绑架罪的构成要件。 甲同时构成抢劫罪和绑架罪,想象竞合,择一重罪论处。

(三)罪数问题

先抢劫,后绑架,数罪并罚

例如,甲使用暴力压制乙的反抗,抢劫乙,只抢到100元,不满意,便继续控制乙,给乙的妻子打电话,勒索财物。甲构成抢劫罪和绑架罪,并罚。

先绑架,后抢劫,司法解释规定:择一重罪论处

例如,甲绑架了乙,向乙的妻子打电话要钱。甲在等待期间,看到乙身上有钱,抢走该钱。甲构成绑架罪和抢劫罪,择一重罪论处。