陈楸帆,我国新生代科幻作家领军人物,世界华人科幻作家协会现任主席。每天听本书品牌解读人,他领衔解读的经典科幻小说一直非常受欢迎。他还在谷歌和百度工作过十年,也担任过国家高新技术企业的高管,经常面对还在实验室里的新概念和新技术,这让他作品里的科幻成分有很深的现实根基。

关于本书

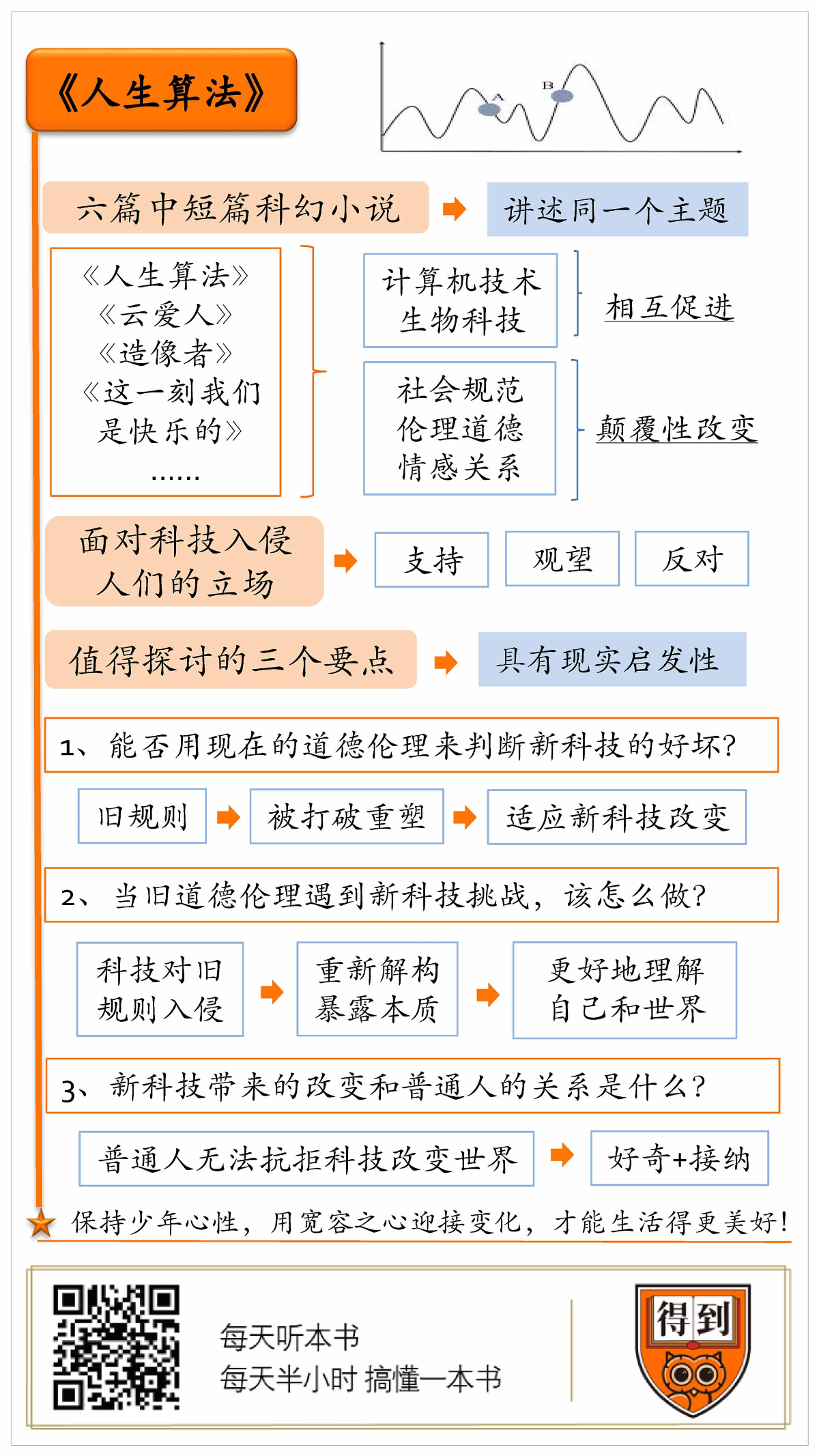

《人生算法》是陈楸帆最新出版的近未来科幻小说集,以“算法”为主题,作者设想了若干种近未来可能出现的科技,讲述了这些科技对我们这个世界的可能影响。我们正面对一个高速改变的世界,我们生活的一切都在以越来越快的速度发生改变。不光是科技,我们社会的习俗和观念也在重塑。本篇小说集讲述的便是这种改变中,人们的思考、恐慌、适应,以及这种变化中的爱恨人性。

核心内容

本书中设想了人工智能、进化算法、人工生殖科技等多种正在快速进步的科技,设想在不远的将来,当这些进步从量变发生到质变时,我们这个世界会发生什么剧烈震荡的改变。我们社会的规则和习俗观念必然会在改变中遭到入侵,我们应该以什么样的态度来面对这些入侵呢?作者的思考是,旧有社会的规则和习俗总是会被新科技改变重塑,我们与其固守旧有的规则,不如思考如何适应和学习,积极迎接改变。

前言

你好,欢迎每天听本书。这期音频解读的是一本科幻小说集《人生算法》,是听书作者、科幻作家陈楸帆的最新作品集,也是由陈楸帆亲自为你解读。这本小说集一共收入了六篇中短篇科幻小说,讲的是同一个主题,也就是计算机技术和生物科技的相互促进,会给我们的精神领域带来哪些巨大冲击,社会规范、伦理道德、情感关系都会发生哪些颠覆性的改变。我们必须积极拥抱改变,才有可能找到应对之道。

先给你介绍一下作者陈楸帆。咱们得到的用户对他不陌生,他领衔解读的经典科幻小说一直非常受欢迎,你可以在每天听本书的品牌解读人专区找到他的解读作品。陈楸帆本人是一位科幻小说家,作品的影视版权已经卖到了欧美市场,对于中国科幻作家来说是非常难得的。他还在谷歌和百度工作过十年,也担任过国家高新技术企业的高管,经常面对还在实验室里的新概念和新技术,这就决定了他作品里的科学幻想成分有很深的现实根基。

本书标题中的“算法”,本质是以计算机的逻辑重新解构和理解我们这个世界。我们也看到了,我们的日常生活在算法这样的科技手段的帮助下不断地被改变,甚至被颠覆。我们现在的生活,跟二十年前相比已经发生了巨变,那未来二十年,我们的日常生活又会变成什么样?对于这种问题的思考,在科幻小说中有一个门类,叫近未来预言科幻。这种小说通常“比现实提前半步”,也就是整个世界主题都和我们现实世界非常贴近,但某一点科技比现实先进了一点,而且这半步先进是真实可信的,触手可及的。这种小说像是对未来的预测,通过对科技提前半步的预演,构想对现实生活的改变和冲击,让读者觉得这就是不远的将来。

那我们在有生之年可能看到的科技进步是什么样的,又会给我们的世界带来什么冲击和改变呢?我们就以算法这类的近未来科技进步作为引线,来看看作者有些什么样的思考。

我们先来简单介绍一下本书收录的小说的基本内容。前面我们介绍了近未来预言科幻小说这个类别,这种类别的小说核心矛盾冲突基本都可以归于这样的模式:首先,小说中的世界方方面面和我们现实世界没有区别,基本上是一模一样,之后,某一项科技在这里比现实前进了半步,也就是科技预言发生;然后,科技进步对小说中的世界造成了冲击,这种冲击可能是破坏了特定人群的生活,可能是改变了人们的观念,可能是颠覆了大家习以为常的某些规则。

这种结构范式并不是为了创造矛盾而生造出来的,而是完完全全借鉴自现实世界里科技对人们生活的影响。正是因为这种事情在现实中不断发生,所以这样的故事才更让人感同身受。比如二十年前手机都很少,大家下班就真的是下班了,现在随着钉钉、微信的覆盖,我们永远随时生活在工作和半工作的模糊地带,甚至半夜都可能被叫起来加班。我们生活的时间结构,就这样被科技潜移默化地重塑过了。所以在近未来这类小说里,最重要的不是故事剧情多么刺激,也不是矛盾冲突多么紧张,而是探讨科技对我们生活的可能影响。

所以本书收录的几篇小说故事内核都不复杂,甚至基本都可以用一句话概括。书里有一篇小说叫《人生算法》,跟本书是同一个名字。这个故事提供了一个虚拟世界,主角已经过了古稀之年,他进入这个虚拟世界里,通过“人生算法”重新回溯自己的人生,在人生分岔路的关键选择点上,选择其他道路,试图弥补自己生命中的最大遗憾。还有一个故事叫《云爱人》,女主角失恋了,但是从人工智能中得到了爱情的慰藉。她明明知道对方是人工智能,还是控制不住地心动。

另一篇《造像者》的故事也不复杂,讲的是利用神经算法学习视觉信息,拍摄出了更能表现人类情感的照片,比人类摄影师好太多。看似简单的一件事,却带来无数争议,一方面是使用者感谢算法捕捉到了特别动人的画面,一方面却又有摄影家要跟算法决斗,说只有人类才有权利用摄影来诠释人类的灵魂。还有人用镜子挑战算法,讽刺算法再厉害也捕捉不了自己。另外一个故事叫《这一刻我们是快乐的》,说的是借助人工生殖技术的进步,人类生育方式挑战伦理的极限。男艺术家用人造子宫怀胎十月,还现场直播男人生产;女同性恋干脆女女生子,孩子跟男人没有半毛钱关系。

单纯说故事的话,情节并不复杂,这些小说最大的看点也不在故事本身,而是在于这么一个共性,也就是“科技进步对现有秩序的入侵”。不管是能回溯人生,体验自己没有选择的道路的人生算法,是人工智能的云爱人,还是能让男人怀孕的人工生殖技术,它们一旦出现,都会极大改变这个世界现有的秩序。

当现有秩序被破坏的时候,人们往往会有三种立场:

第一种是支持。有的是认同新技术带来的好处,有的是获益者,有的是愿意接受变化,但通常这种人数量不会太多。

第二种是观望,也就是俗话说的“打酱油的”,没有太多看法和态度。这种人可能数量很多,但是因为没有太多看法,所以也不会主动发出什么声音。

而第三种,也就是反对者,往往是声音最大的。反对者的成分往往很复杂,有的是受到新技术影响,利益受到了损害,就像工业机床出现以后,很多体力工人失去了工作,那他们当然会反对。但这种人常常不是发出声音的主体,发出反对声音最多的是什么人呢?是所谓的传统秩序的卫道士。他们把现有秩序形容成神圣不可侵犯的,任何跟传统秩序不一样的改变都被说成是邪恶的,一定要除之而后快。

在这本《人生算法》里就有不少这样的人物。比如,智能算法拍出来的照片,比人类摄影师更能表现人类的情感,在算法公开展出的时候,反对者就拿来一面镜子,嘲讽算法说:“你能看懂人,你能看懂自己吗?” 再比如,人生算法能让人们回溯人生,在关键节点重新做选择,填补生命缺憾,但是反对者太多,这种算法迟迟不能推向市场。还有人工生殖技术面临的争议,研究者被辱骂,收到极端分子寄来的死亡威胁,各种各样的争端贯穿了《这一刻我们是快乐的》这篇小说全篇。

最有意思的是,在小说里,这些反对者并不真的关心这些技术能给使用者带来什么,或者能给这个世界带来什么。他们不关心人工生殖能填补生命延续的遗憾,也对人生算法能改变心灵没多大兴趣。在他们的想法里,一男一女生育是神圣的,男人怀孕、女女生子是什么恶心的东西?人的生命是神圣的,人只能活一次,回溯生命再选别的怎么行?当这些东西被神圣化之后,就成了不可触碰的禁脔。他们不关心旧有秩序好在哪里,为什么要守护,不关心改变以后是更好还是更差,只在乎绝不能改变旧秩序。

这就引出本书基本每个篇章都在纠缠的一个非常有意思的问题来:世界上的这些固有秩序,不管是道德还是伦理,它们具有恒久的普适性吗?我们可以根据现有的道德伦理来判断新科技是好是坏吗?这些问题不仅贯穿整本书,也具有很强的现实启发性。

我们从这个问题开始进行一些现实的深入探讨,这些探讨包括三个要点:

第一,我们能不能用现在的道德伦理来判断新科技的好坏?

第二,当旧有道德伦理遇到新科技挑战的时候,我们该怎么做才对自己有益?

第三,身为普通人,我们往往不是科技潮流的引领者,那新科技带来的改变和我们的关系是什么?

第一部分

现在我们就从第一个问题开始:我们能不能用现在的道德伦理,来判断新科技的好坏?

首先,我们先假定,现在已经成型的这些道德伦理能作为判断新事物好坏的标准,那么就意味着一个前提,也就是这些道德伦理代表着某种恒久不变的永恒性真理,这种真理不会随着时间和周围环境变化而过时。

接下来,我们就以书中这几篇小说各自挑战的核心伦理为例子。比如《云爱人》篇章里讲了一个科技公司用人工智能创造了一个爱情游戏,玩家和屏幕另一端聊天,判断和自己暧昧的是人还是 AI。随着 AI 的成长,很多人爱上了这个本应冰冷的算法,其中还有不少明知对方是人工智能。在这个故事里被挑战的是人与人之间的爱情。现在最普世通行的爱情认识应该是:一男一女,忠贞不二。很显然,根据这个标准,如果心动对象是 AI 的话,从根子上就不对头,对方连人都不算。

那我们来考察“一男一女,忠贞不二”这个普世标准。在中国,这个标准存在还不超过一百年。一夫一妻制源自基督教,我们应该都还记得中国历史上一妻多妾的传统,直到1930年中华民国的法律才在原则上废除纳妾。而真正实现法律上的一夫一妻,更是要到1950年新中国《婚姻法》颁布以后。所以, 忠贞不二这个概念曾经只是对女性的单方面压榨。即使是基督教统治的欧洲,国王也一直有官方皇家情妇,而且,这个官方皇家情妇还是国家财政认可的,要给她发薪水的。 忠贞不二就算是在欧洲真正成为爱情标准,也不过资产阶级革命之后的事情。“一男一女,忠贞不二”这个标准中的“忠贞不二”建立时间不长,而现在这里面的“一男一女”也在逐渐淡化,西方社会对同性恋的认同度也越来越高。所以可以这么说,“一男一女,忠贞不二”这个爱情普世标准,一百年前没有后一半,晚几十年之后很可能会没了前一半。既然这个标准本身都在不断改变,那以这个标准来批判人工智能的爱情,恐怕很难站得住脚。

同样,本书其他篇章中被技术反对者维护的神圣不可侵犯的东西,往往本身历史就不长。比如在《造像者》篇章里面,一个简单的拍照算法拍摄的照片,比人类还懂情感,就被反对者说成是玷污了人类诠释自己的权利。小说原文同时提到,摄影技术发明也不过百年,如果抨击神经算法不可能理解影像中的人,就像摄影技术刚出现的时候,学院派画家看不起摄影师,认为摄影不算艺术一样。

我们不用借助假设和推论,只要稍稍回溯历史,就会看到现在我们当作神圣不可侵犯的很多伦理和规则,在过去也曾经是被嘲笑、攻击、否认的对象。这并不是说我们这个社会现有的道德伦理和规则是错的,是没用的,这其实正是唯物主义史观所提出的经典观点:经济基础决定上层建筑。这些规则当然是有价值的,但是它们的有效性是建立在跟它们所匹配的科技和社会水平上的。这些道德伦理标准也规范了在这个科技水平上的社会运转,帮助社会运转得更好。但是,科技本身发生了进步的时候,再用旧规则反过来想要限制科技本身,批判科技不道德,这就搞错了上下层关系。这就回到了我们上中学时候都背过的唯物主义史观的另一个经典议题:“生产关系不适应生产力水平的发展,生产关系就会限制生产力,最终导致生产关系改变。”在这里,技术的变革就是底层生产力,而道德伦理就是上层的生产关系,当伦理道德开始批判科技变革所带来不良影响的时候,往往就是这些伦理道德再次改变的前兆,这种过程在历史上已经发生过很多次。

这并不是说我们就要毫无保留地接纳所有科技带来的改变,这应该说是一个提醒,提醒我们在面对科技对旧有生活入侵的时候,我们应该是一种开放的探讨立场来思考这种入侵的后果,而不是单纯地反对改变。

就以本书的人工生殖技术为例,提到男人怀孕,提到女女生子,很多人就会有一种好像天然生理性的厌恶,认为这是不对的。这时候,我们应该考虑的是,为什么我们会觉得这不对。如果能想到的只是“这不自然”,“以前没有这个样子”,甚至“祖宗几千年来都没有这样过”,那就变得跟满清时期见到铁路觉得断了龙脉、见到照相机就害怕吸走灵魂一样了。如果我们从另一个角度思考,男人怀孕不对在哪里,是男人体脂率天生过低,对胎儿的保护层不够厚实?还是男人生理上更容易冲动、容易冒险,影响胎儿安全?如果我们能提出这些问题来讨论,而不是武断地下一个神圣化不允许探讨的结论,说男人怀孕罪大恶极,那就前进了一大步。

这就是这本小说提出的一个很深刻的思考,在科技对当下生活的入侵面前,不要固守神圣的原则,因为这些神圣原则可能都是短暂的。恰恰相反,这些入侵可能反过来提醒了我们,告诉我们很多天经地义、从小就接受的道德和生活秩序都是应该重新审视的。借助科技进步对旧规则的破坏,我们也许可以反过来更进一步认识自身。就像撕开包装一样,打破很多固有的东西,我们就能更深刻和准确地认识真实的自己。

第二部分

这就引出了我们要探讨的第二个问题,当旧有道德伦理遇到新科技挑战的时候,我们该怎么做才对自己有益?

讨论这个问题的时候,我们可以先聊一聊本书标题的“算法”这个东西。我们上淘宝的时候,主页推荐给我们的商品是算法推荐的,今日头条上推送给我们的资讯是算法提供的,打败柯洁的 AlphaGo 是一种算法,用滴滴叫车哪辆车接单也是一种算法……算法在这个互联网时代渗透到我们生活的方方面面,这本小说里的云爱人、造像者、人生算法等等,本质都是各种各样的算法。

算法到底是什么呢?算法实际上就是用计算机运算能处理的方式,来重新分析和理解我们这个世界的规则。拿本书的造像者举例,故事中的算法能完美地捕捉画面中人的情绪。人类自己天生就能捕捉别人的情绪是高兴还是悲伤,但是机器不懂高兴悲伤,那么它们就需要一条明确的规则来分析什么是高兴、什么是悲伤。算法能处理的,是嘴角上扬是什么意思,瞳孔放大可能代表什么。算法会把我们所有信息拆开揉碎了,变成无数碎片,最后计算出一个结果来:“画面上他开心”或者“他觉得很尴尬”。

算法做的事情,实际上是把我们当作理所当然的东西完全打碎解构,然后重新一项项去分析这些东西的含义。我们都知道,很多东西掰开揉碎了进行解构,就破坏了其中的神秘性,比如把一见钟情这个事情拆成“他对你形象气质打了98.5分,高于他日常心动临界点的92分”,那一见钟情就变得很无趣了。但这就是以算法为代表的科技改变世界的方式。人们把很多事情都当作理所当然,不需要思考和解释的,用“天然如此”来描述,就不用去思考和讨论了。但是实际上,在科学和文化历史上,大师们正是不断把这些理所当然的事情掰开揉碎了讨论,才更好地理解了事情的本质,并且从中创造出一片新天地来。如果我们愿意不设禁区地借助科技力量的帮助,把这个世界重新解构,我们不仅会发现很多从未想到的秘密,而且还能更好地理解自己。

比如在本书的《人生算法》篇中,七十多岁的主角因为觉得现在的人生有无法弥补的缺憾,进入了自己双胞胎兄弟发明的虚拟世界,借助其中的人生算法从小开始回溯自己的人生,每个关键点的人生选择他都可以重来,看看新的选择会带来什么样的人生。主角没上过大学,当了一辈子农民,借助人生算法,他度过了一次上了大学的人生。本来应该弥补了人生最大缺憾,但他在这次人生里从来没有快乐过,这个虚拟人生只活了四十年就告终。他以为这次不快乐的短暂人生,是因为自己一辈子都习惯循规蹈矩,于是主角又重新来过,选择了赌徒冒险的人生,这一次生命高度刺激,但是却赌输了自己妻子的命。

主角借助人生算法一次次回溯自己的人生选择,不断选择新的道路,但每次选择都以悲剧告终。在这几次回溯中,他的生命历程被拆成无数个选择题,每个选择的好坏都变得可见。到这时候主角才发现,原来现实人生的最大缺憾,几次虚拟人生失败的原因,都是因为自己和亡妻的爱情。这爱情永远是他人生抉择的核心,这个核心能超越每个选项的得失算计,于是主角最后一次进入了虚拟世界,重温和妻子的爱情,弥补了缺憾,让现实的自己重新完整了一点。

都说命运是最神圣的,但当人生算法把命运打碎,把它拆成无数碎片的时候,我们却发现了更多的东西。通过书中的这些故事,我们可以看到旧规则被一个个入侵,当爱情、命运、情感、生育这些东西被一个个拆成碎片之后,故事中愿意拥抱改变的人们反而纷纷更好地认识了自己,更好地理解了身边的世界。反倒是那些固守旧秩序的人们喧闹着,挥舞着大棒,声音很大,却在原地没有前进一步。

从这里,我们应该都能读到作者对我们的问题给出的答案。当旧有道德伦理遇到新科技挑战的时候,我们该怎么做才对自己有益呢?很简单,放开固有成见,拥抱科技进步对旧规则的入侵。如果我们好好思考这些解构,我们甚至还能从里面收益良多。

第三部分

听到这里,可能很多人会觉得,什么旧规则破坏啦,解构啦,更好地理解世界啦,那都是风口浪尖的弄潮儿的事情,我就一个普通人,这些东西跟我有关系吗?这个问题很好,也就是我们要探讨的第三个问题,普通人跟这一切的关系是什么?

实际上,书中的故事已经给出了很好的回答。这本小说跟许多科幻小说不同,虽然都是描写前沿科技对社会的影响,但作者既没有用引领风口浪尖的科技革命者的视野,也没有站在大社会视角上描写社会整体的变化,作者的视角都是普通人,普通人受到科技的影响后,生活发生了什么改变,自己的观念和行为受到了什么冲击。这种写法也表达了作者的态度,在科技对旧秩序的入侵面前,普通人其实算不上主动,也算不上有力量,而新科技的改变和旧秩序的保守是两股强大而对立的洪流,普通人实际上被夹在两股洪流之中的小小扁舟。

在我们这个科技时代,旧有道德伦理一直在被新科技不断挑战。著名互联网独角兽企业 Uber 的创始人坦言,自己每一步都在破坏城市的交通管理规则;而中国电商平台对实体零售经济是破坏还是促进,也总是在媒体上争吵不休。不管有什么争议,实际上我们每个人都知道,如果有一天,真的没有了打车软件,没有了电商平台,那样的生活可能你完全不想回去。

前面说过,我们应该放开固有成见,拥抱科技进步对旧规则的入侵,那么问题来了,如果这个科技入侵破坏了我的利益怎么办?新科技力量强大,但不一定符合每个普通人的利益,有的人获益,也有的人受损,如果我恰恰就被这个科技进步损害了,比如失去了工作,怎么办?难道也要去欢呼吗?当然不是。我们已经探讨过,因为固有成见而反对改变是没有意义的,我们也说过,世界很难走回头路,那被损害的人怎么办呢?

对于这个问题,本书作者在书里的一个故事《恐惧机器》里面,用一种特殊的方式表达了自己的态度。这个篇章中有一个角色叫“分裂者”,它能解答终极问题。不过在写作的时候,分裂者的话是用 AI 程序自动生成的,而不是作者陈楸帆自己的手笔。这是一个有趣的隐喻,似乎作家本人的位置也在被科技所取代,作者本人也可能成为自己笔下的科技进步的受损者。但是作者并没有拒绝这一切,而是选择与 AI 书写的内容合作,尝试创造出《恐惧机器》这篇有别于自己其他作品的小说。这就是作者给出的解决方案:第一,是发出自己的声音;第二,是随着变化寻找应对之道。

因为固有成见而反对改变没有意义,但是每一个真正被变化伤害的人都应该站出来发出自己的声音。虽然改变一定会发生,但每个改变都有很多条道路,引领改变的人和改变的获益者,有责任寻找其中伤害最小的那条路。这样的发声不是阻挡科技变革,而是让变革有温度。同时,我们依然需要迎接改变,寻找应对之道。这种迎接改变也是为了保护自己的利益。举个例子,共享单车兴起的时候,很多地铁站外边的三轮摩的都失去了生意,曾经有司机愤怒地焚烧共享单车,把单车扔进河里,但是这对他们自己的生活有帮助吗?我们要懂得,发声不代表拒绝改变。

英国作家道格拉斯·亚当斯有一段名言:

任何在我出生时已经有的科技都是稀松平常的。

任何在我15到35岁之间诞生的科技都是将会改变世界的革命性产物。

任何在我35岁之后诞生的科技都是违反自然规律要遭天谴的。

这段充满讽刺意味的话,恰如其分地描绘了我们对科技的拥抱和拒绝变化的态度。当我们年轻的时候,我们学习和适应科技的能力很强,所以我们愿意拥抱它们;当我们老了,我们的学习和适应能力下降,所以开始诅咒和拒绝改变。问题是,诅咒和拒绝是不会让改变就不发生的,那么我们诅咒和拒绝的结果就只能是一个:让我们被淘汰,让我们生活变得更痛苦。唯有保持少年般的心性,用宽容之心来面对这些入侵和冲击,不把旧有秩序和规律当作神圣不可侵犯的死物,迎接变化,我们才能在这个时代生活得更好。

总结

这本陈楸帆所著的《人生算法》就给你解读到这了,我们再来总结一下这本书所告诉我们的三层意思:

第一,在科技进步的时代,固守所谓神圣永恒的旧规则是没有意义的,因为在科技进步面前,不存在真正神圣永恒的规则,旧规则往往会被打破重塑以适应新科技的改变。

第二,借助科技对旧规则的入侵,我们反而有机会更深入地思考和理解自己和这个世界。因为科技入侵重新解构了很多东西,破坏了这些东西的外壳,让本质暴露了出来。只要我们保持开放的心态,就能借此更好地理解自己和世界。

第三,作为普通人,我们是没有办法抗拒科技对世界的改变的,只有保持少年一般的好奇和学习接纳的态度,我们才能在改变的浪潮下过得更好。