https://www.bilibili.com/video/BV1Xb4y1f7xy

今天是我做这个频道的第 500 天,一晃一年半了,我不知道大家还记不记得在 500 天之前,我说想通过这个频道去挖掘生活,去深入了解一个人因为什么而放弃自己,又会因为什么而实现自己想做的事情。

这个频道没有让我失望,过去的500 天里,我找到了很多的答案。所以在这样的一个时间点,我把这个 500 天的收获做成了这个视频,分享给长久以来关注这个频道的每一个朋友,以及过去、现在和将来,有缘看到这个视频屏幕前的你。

这期视频分为六个章节,每个章节之间都是相互关联的,它们有一个共同的主题,叫做放过自己。

1.…但是

我想找到自己喜欢的事情,但是我没有钱; 打工可能会是一个出路,但是我没有时间; 我可以牺牲一些娱乐时间,但是我做事的效率不高; 我看了很多提高效率的方式,但是感觉都没什么用; 别人建议 A 我说,但是 B ;别人分享 C 我说但是 D ……

所以我的生活被困在了原地。别人问我为什么?我说很迷茫,我不知道自己喜欢什么。

复盘的时候,我把这个频道过去一年半的,将近 10 万条弹幕和评论都导了出来,用整合关键词的方式分析大家对于视频内容的反馈,好对未来的分享做一些改进,不过结果非常有意思,在人们所提出来的问题里,出现概率最高的词就是“但是”,而且即便频道后来针对这个“但是”分享过一些解决问题的方法,又会出现很多新的“但是”。

我在豆瓣的书评里曾经看到有个人说

思考一本书哪里说的不对,比思考它哪里说得对了,带给我的更多。

很多人都把这句话作为自己在生活中提出质疑的依据。我也觉得这句话很有道理,但这句话少了后半句

然而发现问题不等同于解决问题。

换个角度,想一想有多少人是在提出“但是”的时候,是 但是着,但是着……就没有然后了。

当一个人在生活中总是不断地给自己寻找问题,却很少为自己寻找解决问题的出路。

只是期待着一个能够解决一切的万能答案的时候,那他究竟是在让自己的生活变得更好还是更糟呢?

“迷茫”、“焦虑”这种病具有传染性,抵抗力弱的人,很容易染上

什么是抵抗力弱的人?没有定力的人

思考一本书哪里说的不对,比思考它哪里说得对了,带给我的更多。

这句话说的是,辩证看待观点,“尽信书不如无书”

发现问题不等同于解决问题

这句话说的是,认识与实践的关系,一定程度上,认识世界,更需要改造世界

马克思主义的哲学认为十分重要的问题,不在于懂得了客观世界的规律性,因而能够解释世界,而在于拿了这种对于客观规律性的认识去能动地改造世界。——《实践论》

首先,你发现问题是否是真正的问题,看问题的分析是否客观全面?

其次,你如何基于客观全面的分析,做出正确的判断和执行?

我所感触到的是,如今真正迷茫的人 与 心中有方向使命的人,是两极分化的,

如今青少年的认知水平,在一定程度上,是不输于成年人的。

2.谷底

有次直播的时候,一个朋友问我,你人生的谷底是什么样子?

那一刻特别有意思,因为一下子进入我脑中的不是我过去生活中的事情,而是对于这个频道的力不从心。

我在生活中是一个遇到问题就去解决的人,如果真的解决不了,我会立刻去寻找他的替补,不给自己犹豫的时间。

虽然得失是注定的,但我绝对不会让别人掌控我的生活,真的想做一件事情的时候,就算吃苦也心甘情愿,所以这些年自己的状态也是越来越好。

然而自从做了这个频道,我发现我自己一直在生活掌控感的边缘徘徊,因为我在这个频道经常通过各种方式和大家沟通,面对大家提出的很多问题,我都会假想自己是问问题的那个人,自己遇到这样的事情会怎么样去解决。

然而有的时候分享建议,会经常遇到来自对方的“但是”,而且这个“但是”一多我就发现,无论自己怎么做都帮不了对方,因为我已经找不到对方的掌控感在哪里了。

而且就像我自己在视频里提到的,因为想要帮助别人实现价值,所以会在意对方的想法,因为在意,所以自己会受到影响,以至于出现了一个非常有意思的事情:

有个朋友私信我问题,我分享了很多建议,但他提到了很多“但是”,最后没有帮到他什么,反正我自己有了一种生活谷底的无力感。

然而后来他的问题我在生活中遇到了,并且用当时和他分享的建议,很快的把这个事情解决了,我就立刻想到了他,想把这个好的结果分享给他,结果私信的时候发现他取关了。

不论是工作、生活,朋友关系、婚姻关系,每一场谷底都源于一种力不从心,每一种力不从心,都是因为我们把属于自己的掌控感给了别人,而每一次失去生活的掌控感都源于自己给自己的“但是”太多,答案太少了,想要的结果太多,摸索的过程太少。

就跟现在人们经常提到的“内卷”,分析问题的人很多,提出建议的人很少;

放远讨论的社会现状的人很多,回归眼下突破自身瓶颈的人很少。

所以越看这样的东西,人们就越会容易失去自己的掌控感,越容易变得焦虑。

也正是因为这一年半和大家的交流,我才更深刻地意识到,不论我做什么,我分享什么,仅仅只是提供了一个解决问题的参考而已。

这些参考之所以能够有帮助,不是因为我,完全是因为对方打心底里已经想要去改变自己的现状,去拿回原本属于自己的掌控感,仅此而已。

【掌控感】

什么是掌控感?掌控感从何而来?如何拥有、保持掌控感?

3.三分热度

在频道学业、职业相关的视频里,经常能看到一条回复,我想要改变,也有很多的想法,但是我经常三分钟热度,什么都坚持不下来。

你看又一个“但是”来了。

一年前我在这个平台分享三分钟热度观点的时候说,三分钟热度是因为自己缺少足够且持久的驱动力和对于生活选择的主动权。这个观点没有变化,但是通过这一年和大家的沟通,从十几岁的生活聊到三四十岁的生活,而且一切生活都是我没有经历过的,我才慢慢意识到,我们的生活不都是由无数个三分钟热度组成的吗?

上学的时候对工作没有什么概念,感兴趣就尝试什么,玩累了或者发现挣不到钱的时候我就放弃了,我们把它叫做三分钟热度。

而工作了以后,同一份工作做久了就容易失去新鲜感,压力大,没有升职加薪或者新的挑战,就会想要去裸辞或者跳槽,我们把它叫做职场瓶颈;

不论是恋爱还是婚姻,有的人在一起久了,新鲜感少了,分歧多了,慢慢觉得维系不下去的时候,就会想到回归单身或者开启下一段恋情,我们把它叫做情感瓶颈。

到了三四十岁,工作、生活、情感各方面的日渐成熟,然而要么自己因为稳定不下来感到焦虑,要么不论做什么新鲜感都变得越来越少,我们把它叫做中年危机。

学生时代→三分钟热度 人在职场→职场瓶颈 情感生活→情感瓶颈 接近中年→中年危机

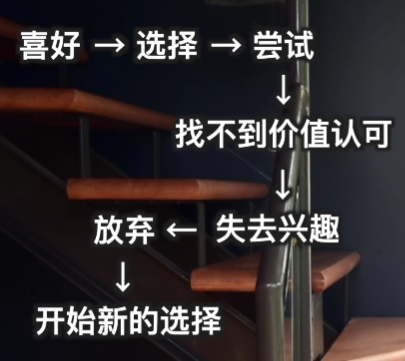

想想看因为喜好而做了选择,但在尝试的过程中,慢慢的因为找不到能够实现的价值和认可,而渐渐失去兴趣,最后选择放弃开始新的选择。

喜好→选择→尝试→找不到价值认可→放弃失去→兴趣→开始新的选择

它们的本质不都是三分钟热度吗?只不过有的长一些有的短一些而已,但不论别人对于三分钟热度怎么争论,对于自己而言,能做的只有两个选择,要么坚持,要么更换。

如果你打心底里不想坚持,那不论什么建议,自己都会抱着抗拒的态度,听了跟没听一样;

要不人们经常会说做选择的时候,很多人心里多少都已经有一个倾向,他们希望听到的,不见得是所谓客观中肯的建议,更多是顺从自己心意的建议,甚至有的时候人们需要的未必是建议,而是一种宣泄、一种安慰或者一种逃避。

归根结底,三分钟热度都在每一个人的身上都会存在,包括我自己,只不过有的人把三分钟热度作为生活危机的信号,提前去寻找下一个阶段的出路,而有的人把三分钟热度作为一个“但是”,为自己提供一个缓冲的借口罢了。

关键词,#选择,#坚持,#放弃,得失,选择坚持、选择更换

什么是放弃?并不存在放弃这个概念,放弃也是一种选择,大部分人口中的放弃,指的是用“选择安逸”代替了“选择前进”

问题在于,安逸、放弃,与前进, 是完全矛盾的吗?安逸中是否也有“前进”的影子呢?

价值理性,充满思辨,难分对错。那么,如何中矛盾中,找到发展的方向?

4.道理都懂

这两年因为知识分享类的视频越来越多,出现了一类新兴网友叫做课代表,他们会在看完视频以后,把自己所吸收的东西记录下来,做成简单的笔记分享在评论里。

这本来是一件好事,然而慢慢地出现了一个非常有意思的现象。越来越多的人开始习惯于点击一个视频,直接去找课代表的笔记看几秒,要么随性发表一些自己的观点,要么直接退出来。

之所以说这个现象有意思,是因为他正好和做视频的思维是反过来的,我在做每期视频的时候,花费时间最少的就是道理的框架,换句话说,就是很多人所看到的笔记。

这个平台的稿件光是内容本身,一篇可能要写上将近一个星期的时间,但写出其中的道理框架半天都不需要,真正花费时间最多的是找例子,我就要去想

什么样的人可能会看到这些视频, 每个人的生活中针对某一点可能会遇到怎样的问题, 我应该用什么样的口吻去提供什么样的建议,才能既让对方心平气和地了解,又能帮助对方解决问题?

我不知道大家有没有想过,为什么很多人经常会去评论道理都懂四个字,这个频道过去的 500 天就可以作为一个非常好的实例。

我们都知道学习重要,也听过很多人讲如何逼自己学习,我们都知道拖延不好,也听过很多人讲如何几分钟摆脱拖延,但是对于自己来说,它们的意义究竟在哪里?

我们所做的究竟是别人认为正确的事情,还是自己发自内心想要去做的事情?

别人告诉我们不要太过在意他人的看法,那么朋友中伤自己的,领导批评自己的时候,父母反对自己的时候,路人吐槽自己的时候,怎样做才能让自己保持一个平衡的心态?

别人告诉我们要找到自己想做的事情,那比起看完视频直接关上了,我们到底想不想找到自己想做的事情?如果想,应该做点什么,才能让自己至少有一个开始?

如果什么都不想做,我又应该如何降低自己对于生活的期望,才不至于用别人的那些道理来进行自我谴责,不至于陷入不想行动,又不放过自己的消极循环?

如果要分享道理本身,我只需要四个字,放过自己,然而因为每一个人的生活都是独一无二的,人们都渴望得到针对于自己生活的定制答案。

这些答案不是靠课代表的总结就能得出来的。

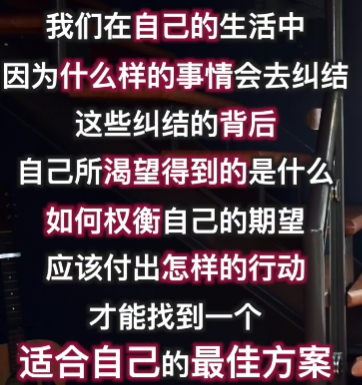

我们在自己的生活中,因为什么样的事情会去纠结?

这些纠结的背后,自己所渴望得到的是什么?

如何权衡自己的期望,应该付出怎样的行动,才能找到一个适合自己的最佳方案?

5.前因后果

刚才分享课课代表例子的时候,可能有人会想,一些人只看笔记,是因为现在很多内容分享的信息都是重复的,觉得没有什么收获,会浪费时间。

之前听到这个观点的时候,我没有做评论,只是在心里问了自己一个问题,别人对于一些东西的总结是别人的生活,他们抓取信息的角度和自己是完全一样的吗?

我怎么知道自己所掠过的信息,对于自己一定没有意义?

会这么想,是因为这个频道过去遇到过一些类似逻辑的问题,很多找工作的朋友经常遇到一个状况,自己觉得挺符合这个岗位的,对自己也挺有信心的,但总会因为一些原因被 HR 忽视;

再比如一些关注这个频道的朋友给我反馈,起初他们觉得视频的内容会过于真实,看完可能会焦虑,因此抱着排斥的心态没有去看,但是偶然看过一两期发现反而容易静下心来的时候,就开始一起成长。

我追《创造营》的时候,对周深说过的一句话印象特别深,在娱乐圈没有人会去翻你的前因后果。结合刚才的例子,想想看在职场、在网络不也是一样的吗?

未必是自己不够好,未必是内容没有用,但因为公司的人才选择很多,因为网络的信息视频很多,每个人会用一套自己所谓的标准去衡量自己所需要的东西,除非心甘情愿献出自己家哥哥一样,否则没有人愿意花太多的时间去特别了解谁。

然而,也正因此每个人的生活中才会有一次又一次的错过。

做这个频道,经常会有朋友问一些关于职业学业的问题,一开始因为分享的内容还没有很多,每条私信我回复的都特别长,有时候一条私信可能要回半个小时,后来为了不耽误太多生活中的时间,我把这些内容做成了视频,之后又整理出了资源菜单、收藏夹还有相关连接,但依然还是会有很多人问相同的问题。

然后我就开始反省自己,哪里做的还不够,所以有的时候我就会询问大家的反馈,但得到的反馈大部分都是当时没有留意,觉得有点长就没看,有些当时没有理解,就没再去想等等。

而且后来我意识到,虽然我分享的都是我自己遇到过的例子,但同样的逻辑,我绝对不是第一个分享的人。换句话说,那么多生活中的问题,绝大多数一定能找到对应的解决办法,为什么那么多人找不到呢?

当我们奔着答案去寻找信息,但最后反而没有解决问题的时候,我们自己的那套筛选信息的标准所找到的又都是什么?

对于这种现象,我自己的反思是,职场和网络与生活不同,面对外界,我们只有不断寻找放大自己价值的方式,才更有可能让别人发现自己。

然而面对生活,我们只有不断的去了解前因后果,才会减少错过的可能。

不过话说回来,错过就一定是损失吗?

6.“要是早两年看到这个视频,就不会活成现在这样了”

这个频道的复盘分析里,除了但是二字,在视频评论中还有一个高频句式,要是早几年看到这个视频就好了,要是早点看到这个视频就不会变成现在这样了。

我特意过滤了一下,发现52支视频里面有27支视频下面都有这样的评论,剩下没有这样评论的视频,大部分都是因为是我的生活vlog, 还有来自于我个人爱好的香水科普。

我想反问大家,你觉得如果几年前这些内容也存在,那些朋友真的会看到吗?

了解这个频道的朋友都知道,这个频道大部分的视频都没有绝对的观点,而是通过一个话题,引导大家根据自己的思考,找到适合自己的角度的答案与行动,并不会去评判某一个选择的对错,所以有个特别有意思的现象就是,越客观越分享行动化的建议,越不给人“站队”和抬杠机会的内容,视频的留存率就越低。

并且你一看这个频道视频的评论,立刻就知道哪些人看过视频,哪些人只是点进来吐槽,或者去捍卫自己认为所谓正确的观念。

以前我总是站在观众的角度思考问题,但是做了 500 天这个频道,换了角度以后发现,随着用户原创内容(UGC)在互联网上的爆炸式增长,很多观众不知不觉地陷入了一个买家市场的怪圈。人们潜意识会觉得,自己所看到的内容就是做给自己的,一些人如果觉得不合自己的心意与标准,就会抗拒甚至批判它。

而在这个过程中,很多人抗拒着、批判着,就会慢慢习惯于为自己的生活寻找越来越多的“但是”,逐渐在自己的四周竖起高墙,告诉自己生活太灰暗,没有出路了。

即便有人帮他们凿穿了一面墙,他们又会寻找很多“但是”,把这面墙给堵上,然而墙外面的真相是,除非牵扯到的利益关系,没有人会去在意你的观点是怎样的,没有人想要去选谁,也没有人需要去劝谁。

一个人会有改变的想法,是因为他本身就渴望一种更好的生活,是积极的循环,还是恶性的循环,在点击视频的那一刻之前就已经决定了。 一个人会不会改变取决于他会遇到怎样的契机,一个刷了无数视频依然不想学习的人,可能会因为最终在社会上发展吃力,重新把学习捡起来; 一个办卡请私教,依然减不动肥的人,可能会因为一次心痛的失恋彻底改变自己的形象。 一个常年吸烟上瘾的人,可能会因为刚刚做了父母决定把它戒掉。 一个做事总是粗心大意的人,可能会因为错失千载难逢的机遇,从此变得小心谨慎。

然而在遇到这些契机之前,也许我们会发现不改变的安逸也很快乐,平平淡淡去过也没有什么遗憾。

也许生活的现实,会在某一节点迫使我们不得不做出改变,但不论何种结果,我们都没有必要去强迫自己什么。

一边想要获得很多的结果,一边为自己寻找各种“但是”,一边随性放纵,一边用别人的标准去约束自己的时候,我们不就是在给自己的四周筑起高墙,把自己困在原地,然后鞭挞折磨自己吗?

至于改变本身不是一个决心,而是一个过程。在这个频道,不论是分享学习的经验,还是思考问题的逻辑,它们都不只是每期几分钟的视频。

在频道的陪伴直播里,我会用同样的方法去学习和积累;在私信评论和聊天直播里,我们用同样的逻辑去解决生活中一个又一个的问题。

频道去年 9 月有了陪伴直播,其实我只是想在工作和学习的时候,顺便放点背景音乐,一直都没有刻意去准备什么,学习也好,工作也好,无非就是每天给自己找点时间,安安静静地坐在自己想做或者应该做的事情,结果每周一到周五,每天三四个小时,不知不觉做了 200 多天,一天都没有断过。

之所以说这是一个和屏幕前的你一起成长的频道,是因为这个频道的意义不在于你看到的一两支视频,而是一个用行动,从无到有的过程。

这一年半,你能够看到这个频道的成长,能够看到一些记录自己生活的朋友们的改变,能够看到一些积极的思维变化,能够看到自己的生活因为心态而一点点变好,你会发现我们已经没有必要因为一个观点去向别人证明什么,因为只有时间才是证明自己最好的答案。

这过去的 500 天,可以说是我生活中很难再有的一段经历了,除了硬件上所学到的经验,对我来说收获最大的,是对于不同观点的接纳和吸收,是在一个浮躁的社会下,尽力去保持一个平常心,是在别人都在抱怨的环境里,自己变成支撑自己走下去的乐观动力和勇气。

这条路我可以一个人走,但远比不上一群人一起走要精彩,所以想在这里再次真诚的和关注这个频道的每一个朋友说声谢谢,因为在我分享的同时,大家也让我找到了做一些事情的价值和意义。

像之前跟大家讲过的,因为坚持自己的初心,我永远不会把这个平台变成自己的工作,所以我不确定像现在这样的更新和陪伴频率会持续多久,也许一两个月以后,也许一两年以后,我会找到自己人生的下一个三分钟热度,去做更多对自己来说有价值的事情,就像我们每个人生活中一样。

但是这个频道我一定不会丢掉,就算更新少了,我也会在一些节点去和大家分享我在生活中所学、在大家的身上所学到的东西,希望每个一年之约我们复盘的时候,希望下一个 500 天 1000 天,我们回看当初自己的时候都能不再去纠结生活中的种种“但是”,都能够有一种“放过自己”的坦然。

这是一个正在和屏幕前的你一起成长的频道,我是帅帅,下期见。

评

道理类的视频,问题在哪里?

用户需求的不匹配,用户是来找安慰、找共情的,而非真正解决问题。

需求中:情感需求大于理性需求

成功案例的分享,可以成为榜样的鼓励,也会产生个体的偏差,产生不必要的焦虑

陪伴的价值,潜力很大。道理不重要,你的观察与思考更重要。六经注我。

发声的价值之一,是找共鸣,发声的内容,本身也能成为一种社群,社群就有温暖。

我们是来寻找温暖的共鸣,B站的家的氛围是目前平台里,做的最好的