视频地址:

课程介绍

中国改革开放三十多年以来,经济始终保持着高速的增长,据统计,在1978至2010年的32年间,中国经济年平均增长9.9%,因此被国际社会誉为“中国经济奇迹”。美国哥伦比亚大学教授、诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨说“世界上还从未出现过如此大规模而又持久的经济增长”。但是,在对中国的一片赞扬声中,却也出现了不同的声音。温铁军教授指出,中国自建国以来发生了十次经济危机。新中国到底发生了哪些经济危机?这些危机又是如何化解的呢?

课程章节

1课程介绍

1.1 开场白

2概述

- 2.1 背景和问题

- 2.2 1949-1950年新民主主义资本主义的危机:新起点还是旧模式的延续?

- 2.3 中国60年4次引进外资演变为9次危机

3革命红利+局部战争>恶性通胀——新中国的第一次周期性经济危机(1949-1951)

- 3.1 序言:什么是中国的真实经验

- 3.2 关于中国研究的基本观点

- 3.3 前提:百年追随西方现代化但欠缺“殖民化”的历史条件

- 3.4 民国危机与解放区折实货币

- 3.5 危机与反危机

- 3.6 中国20世纪土地制度回嵌于社会政治的客观经验

- 3.7 民国时期主权货币与投机资本的战争

- 3.8 发展私人资本的“新民主主义”进入萧条阶段

- 3.9 小结:土改红利与政府理性

4 再依附:“外资依赖型工业化”的代价 ——新中国的第二次周期性经济危机(1952-1960)

- 4.1 引言

- 4.2 集体化与二元体制下的国家工业化资本原始积累

- 4.3 怎样评价中国农村的集体化和农业现代化

- 4.4 1958—1960年苏联援华投资中断之后,中国发生了什么

- 4.5 结论

5 去依附的代价:地缘环境紧张与“三线建设”——新中国的第三次周期性经济危机(1962-1979)

- 5.1 背景与问题

- 5.2 中国1968年危机爆发前的主要矛盾

- 5.3 一般规律:经济危机转化为政治危机

- 5.4 小结:批判政策学/发展政治经济学基本框架

6 中苏美大三角调整与“第二次外资”的代价——新中国的第四次周期性经济危机

- 6.1 解题:去意识形态地看待中美苏大三角调整与第二次引进外资

- 6.2 背景:西方产业转移及中苏美“战略调整”

- 6.3 中国1970s自主吸收外资不同于东亚加工贸易模式

- 6.4 第四次危机:外资进入当即转化为中央财政承担偿付责任的外债

- 6.5 小结:维护主权条件下的自主“利用外资”

7 外债与赤字引发的经济改革 ——新中国的第五次周期性经济危机(1978-1980)

- 7.1 引言

- 7.2 背景:中国向后毛时代转变之际的国际国内局势

- 7.3 依赖外资的“洋跃进”引发财政赤字

- 7.4 国家资本危机的成本转嫁常态化引发社会不满

- 7.5 危机中的农村改革

- 7.6 应对危机的城市政策

- 7.7 小结:过度利用外资的危机及其在城市的硬着陆

8 再依附:“西方外资依赖型结构调整”的制度成本——新中国的第六次周期性经济危机(1985-1989)

- 8.1 理论解释

- 8.2 1988-1989年恶性通胀及生产停滞发生的背景

- 8.3 体制矛盾:中央工业化和地方工业化

- 8.4 危机爆发:价格“双轨制”与“官倒”投机引发通胀

- 8.5 小结: 第一次由市场化改革带来的滞胀危机

9 跳出“中国崩溃论”的艰难转轨——新中国的第七次周期性经济危机(1991-1995)

- 9.1 第七次危机的国内外复杂背景

- 9.2 怎样渡过这种短期但深化的危机?

- 9.3 危机及应对政策评价

10 东亚金融风暴引发的中国“生产过剩”与中国应对危机的二元选择——新中国的第八次周期性经济危机(1997-2001)

- 10.1 概述:输入型危机与中国转型

- 10.2 1997年东南亚金融危机的发生、应对及影响

- 10.3 第八次危机分析:深化与西方经济的关系,更多承载全球化制度成本

11 华尔街金融海啸引发全球危机与中国的“逆周期”调节——新中国的第九次周期性经济危机(2007-2010)

11.1 前言:

11.1.1 一红一白两大资本壮大

国有资本,西方外国资本

2007年爆发股灾

11.1.2 中美关系从互补到互斥

资本流进中国,产生收益回流美国

战略互补

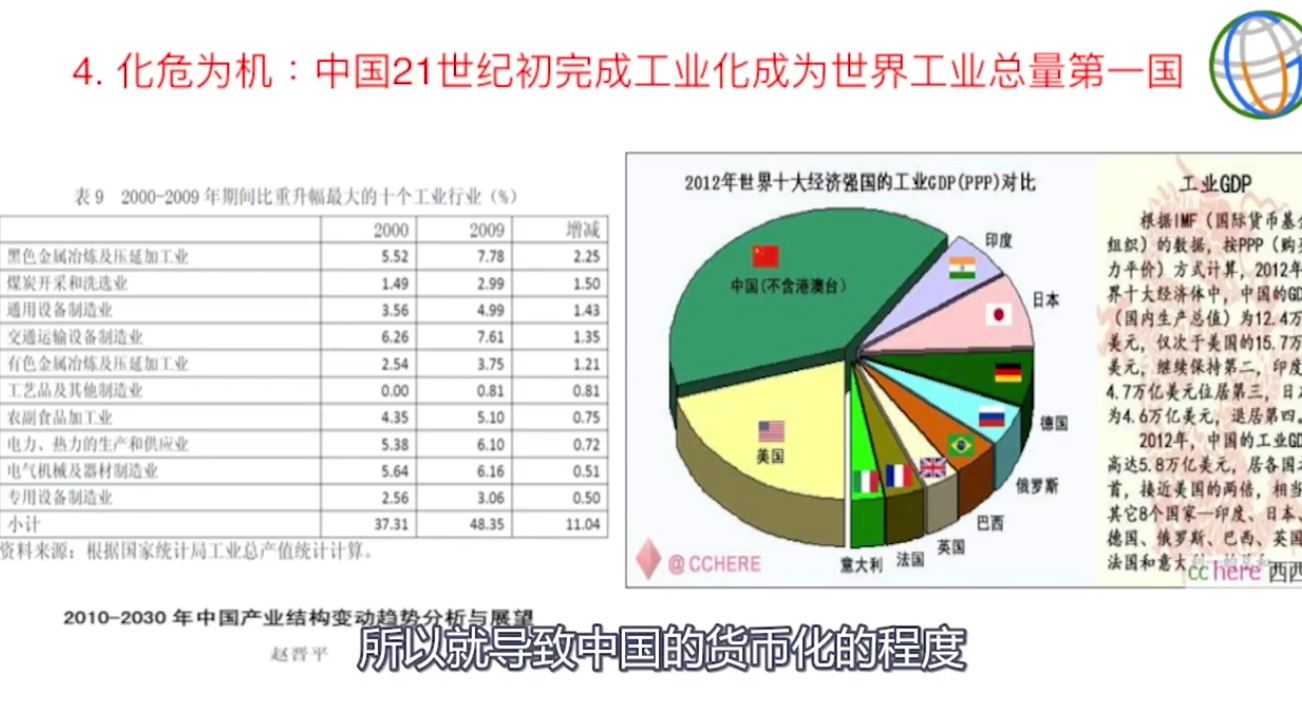

中国成为产业资本大国,产业资本出口

货币增发

中国的金融资本成长起来以后,双方原来的战略接近关系就逐渐演变成了战略互斥关系

恢复实体经济

11.2 中国和美国应对危机的差异及其演化过程

11.2.1 中国区域差别再平衡

美国是向外转嫁成本的,中国向内转嫁成本:股市、房地产

2500万

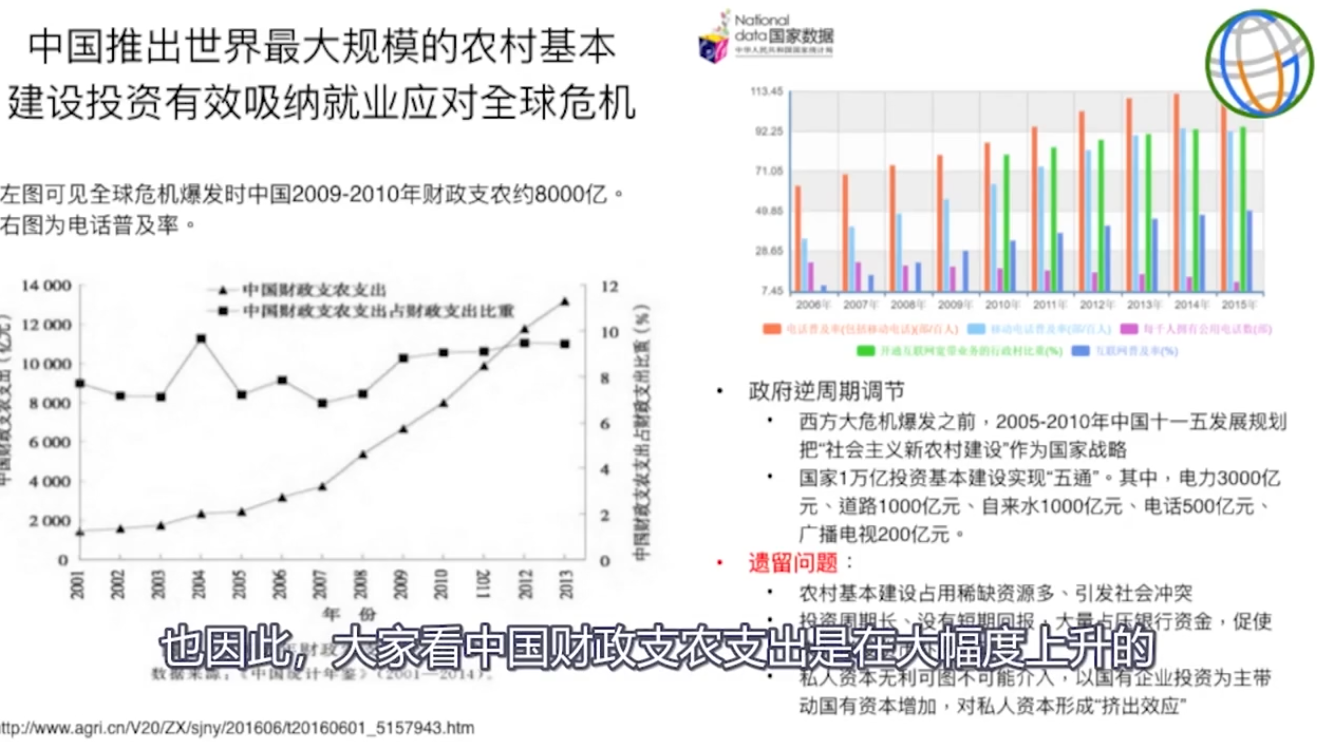

2007年 2008年新农村建设,城乡差别的再平衡

缓解了城市生产过剩

原材料出口国的危机

20世纪 80年代靠内需,20世纪 90年代靠外需,进入新世纪靠投资

投资拉动

资本流入

2010年回升

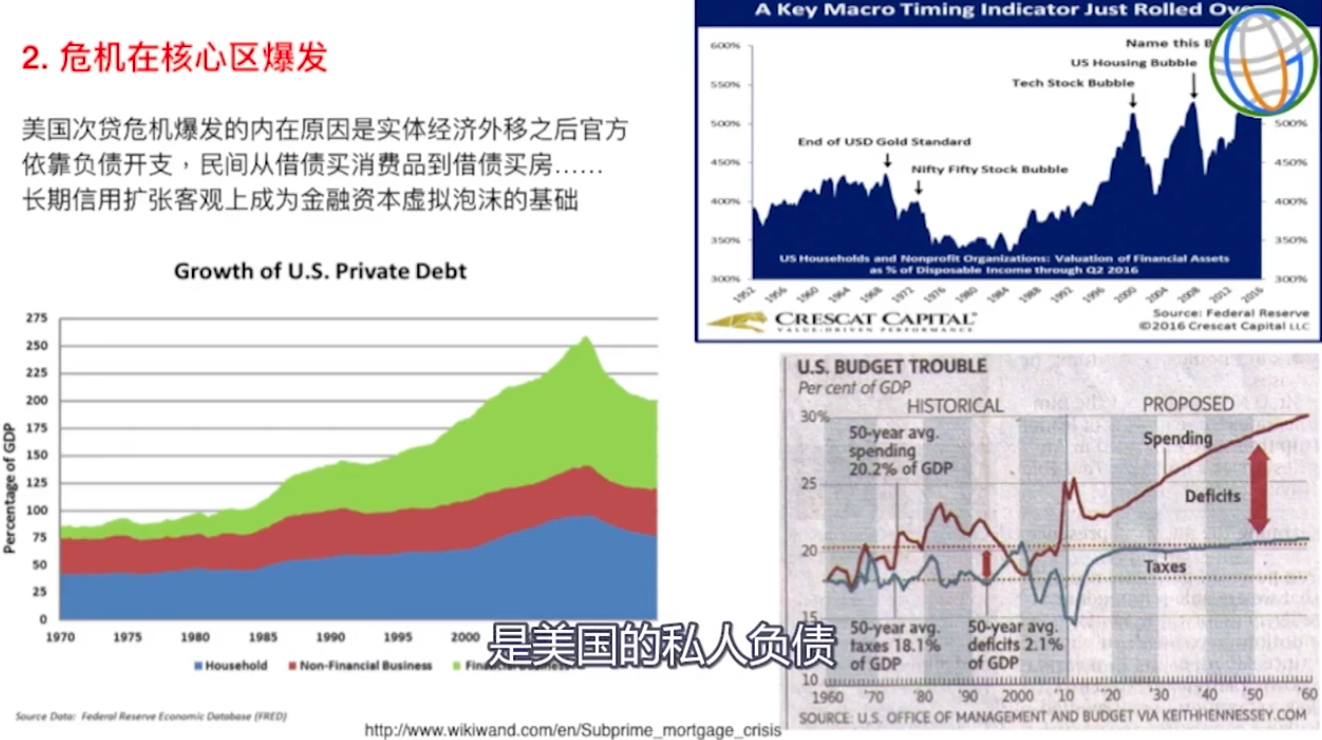

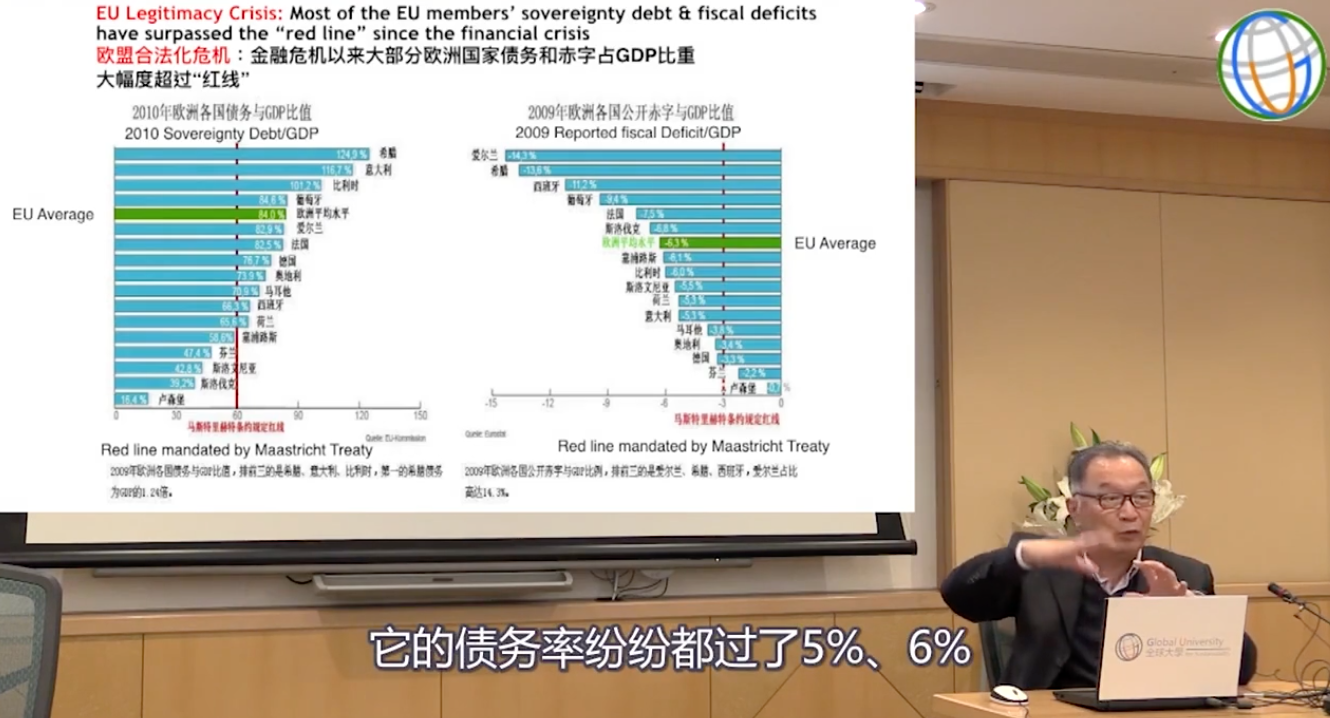

11.2.2 美国次贷危机演变为连续危机

债务扩张,信用扩张导致金融资本虚拟化

2001年股市泡沫

房地产泡沫 2007年次贷危机,2008年金融海啸

不可逆的

11.2.3 中国依靠基础设施建设拉动经济增长

商业银行

混业经营

股市会崩溃,房地产会崩溃

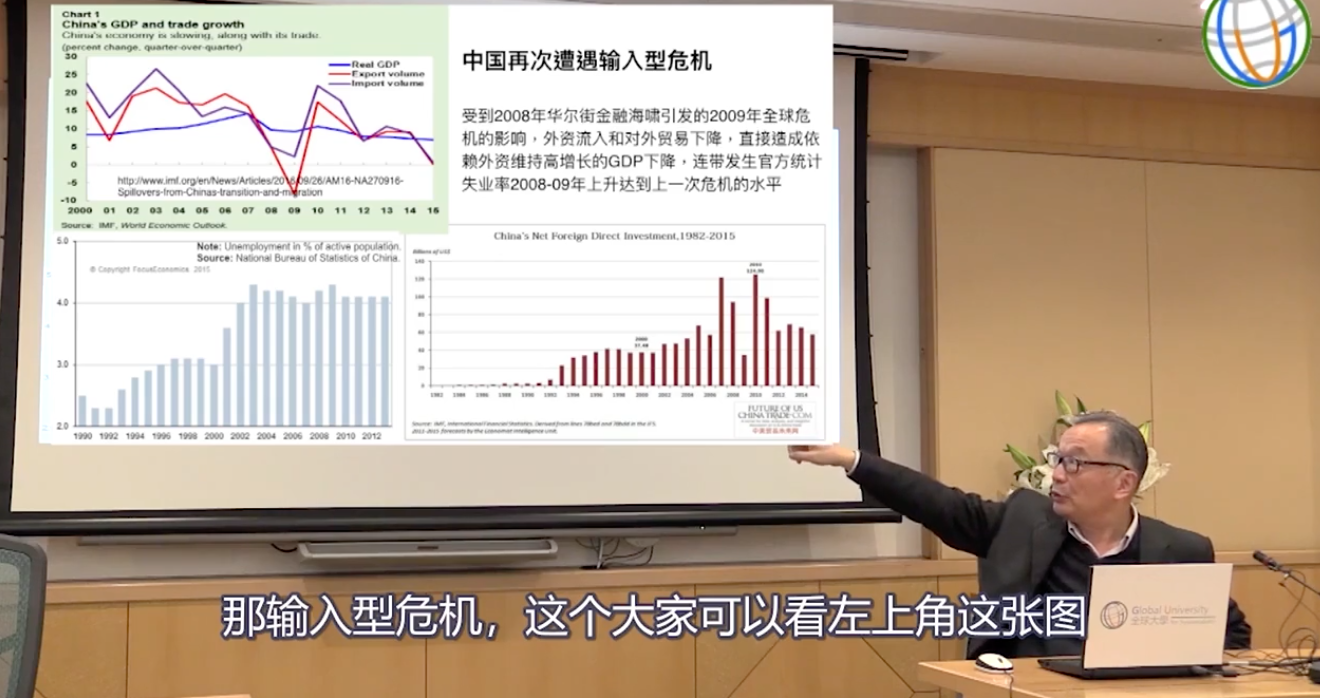

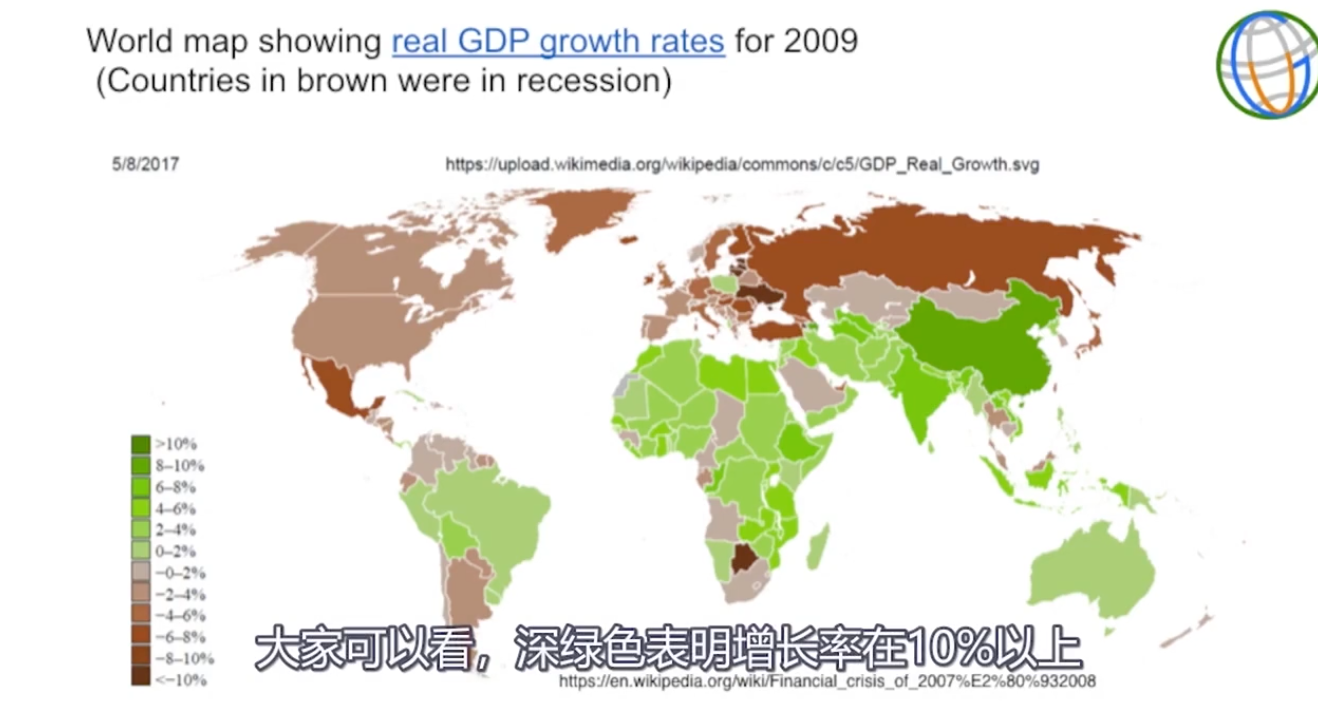

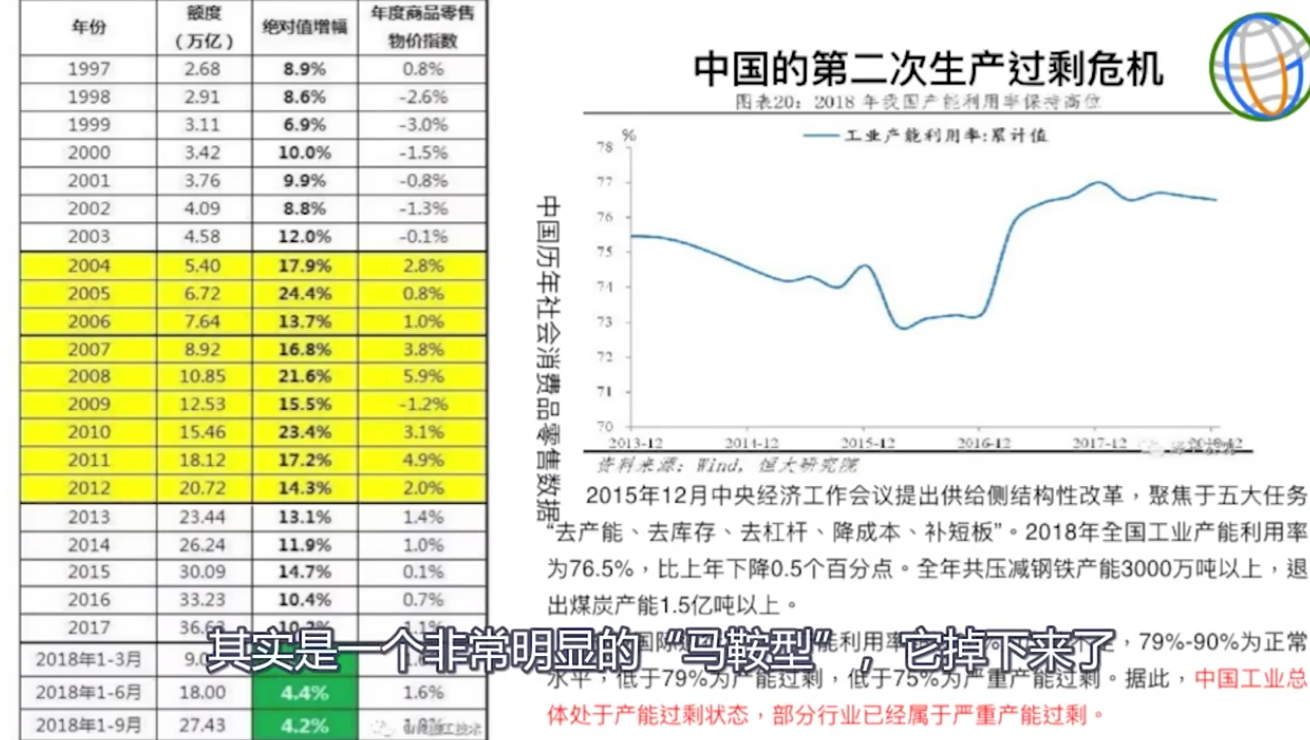

2009年中国遭遇第二次生产过剩,2000多万人失业

4万亿救市:中国用建设,把过剩的制造业能力吸引过去,维持住了经济的增长

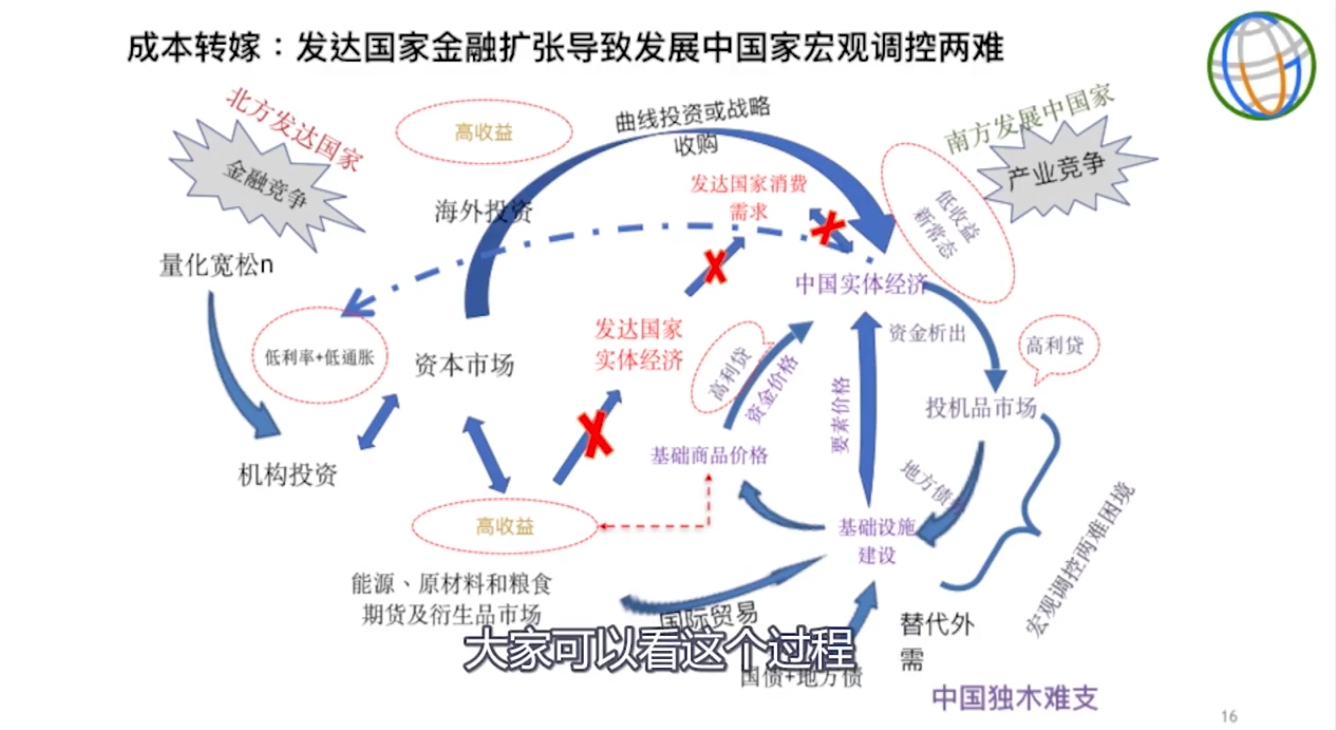

11.2.4 西方将危机代价向发展中国家转移

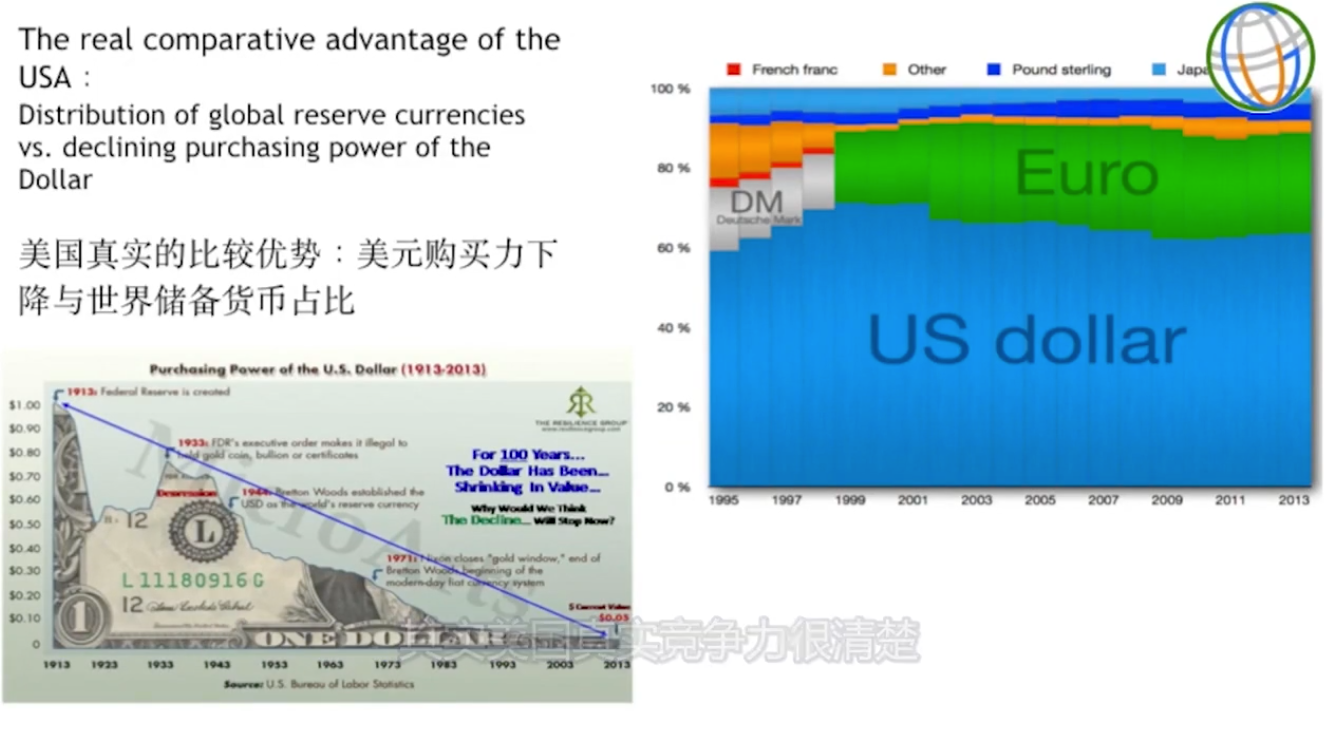

世界储备货币、世界结算货币

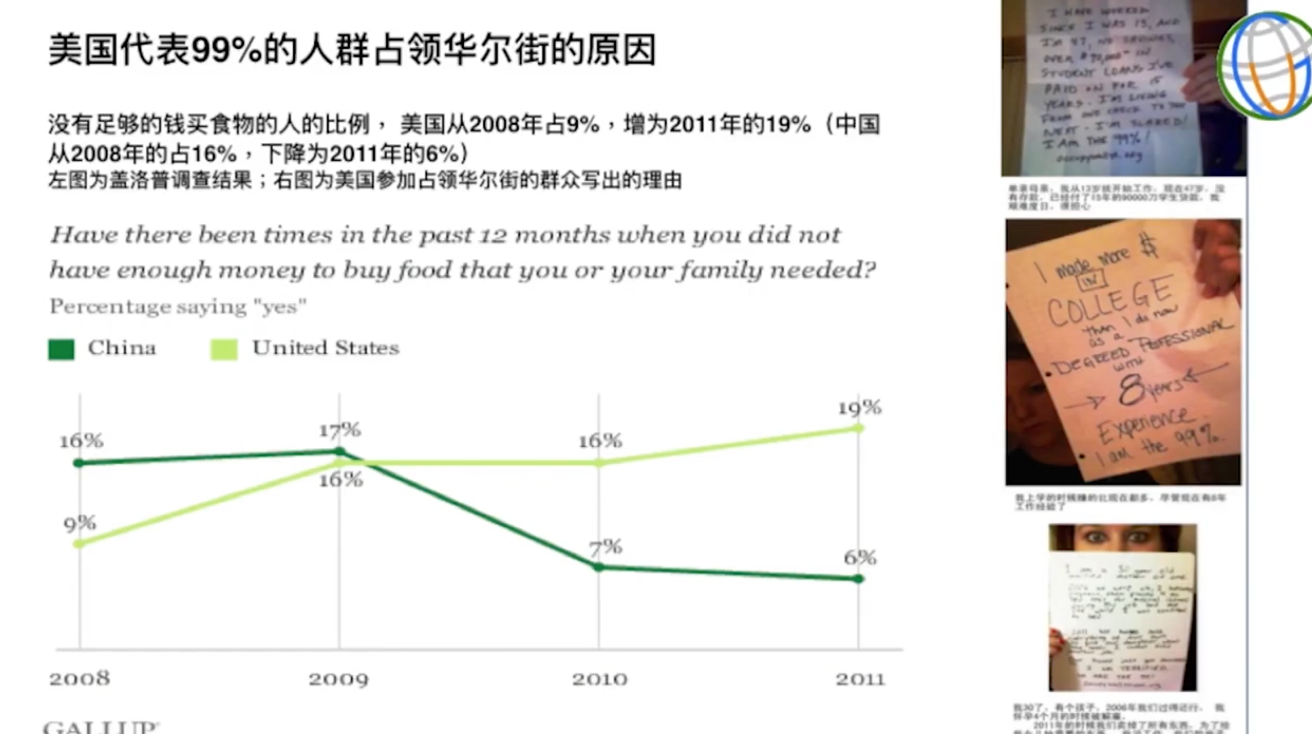

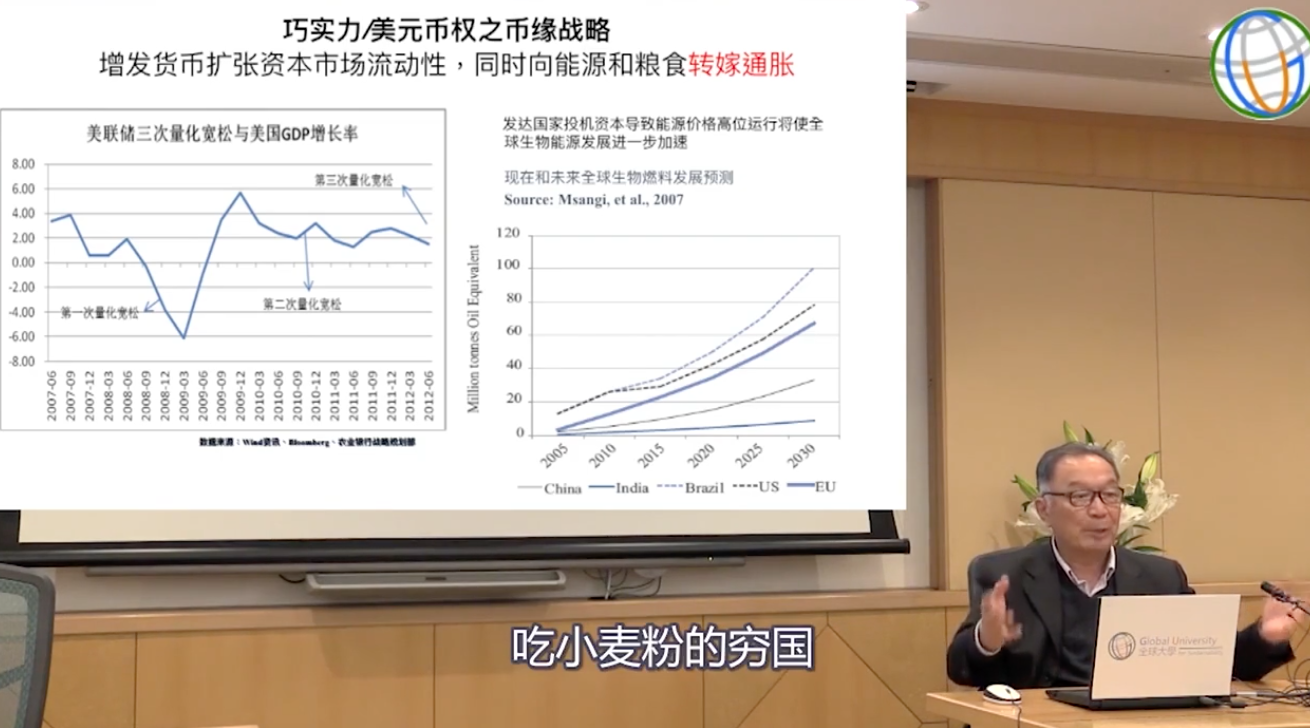

增发货币扩张资本市场流动性,同时向能源和粮食转嫁通胀

粮食危机

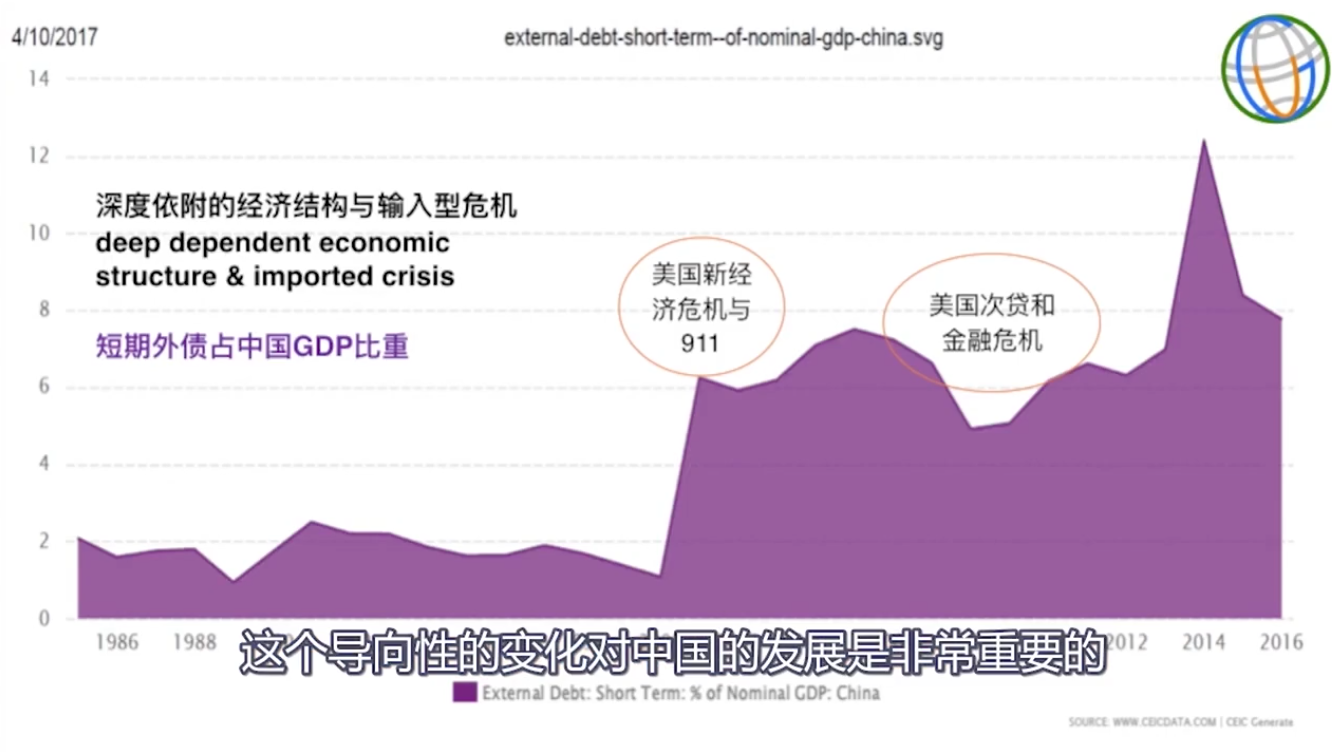

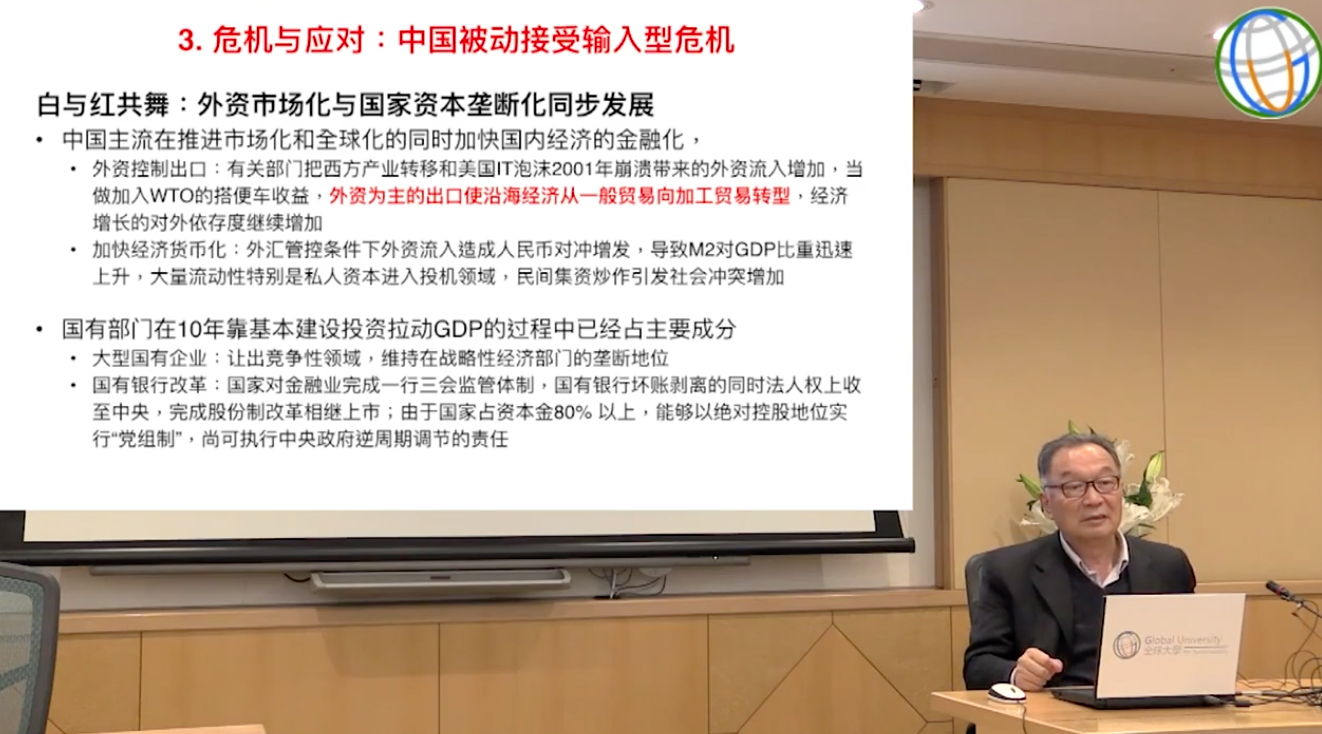

11.3 危机与应对:中国被动接受输入型危机

11.3.1 白与红共舞:外资市场化与国家资本垄断化同步发展

量化宽松

外向型经济:

- 一般贸易

- 加工型贸易

加工贸易是无根的

2008年中国所有大银行完成上市,混业经营

国家资本金占80%以上

经济二元化:一元是外资,一元是国资

11.3.2 2008年的输入型经济危机以“三农”为载体实现“软着陆”

新农村建设

家电下乡,内需上升

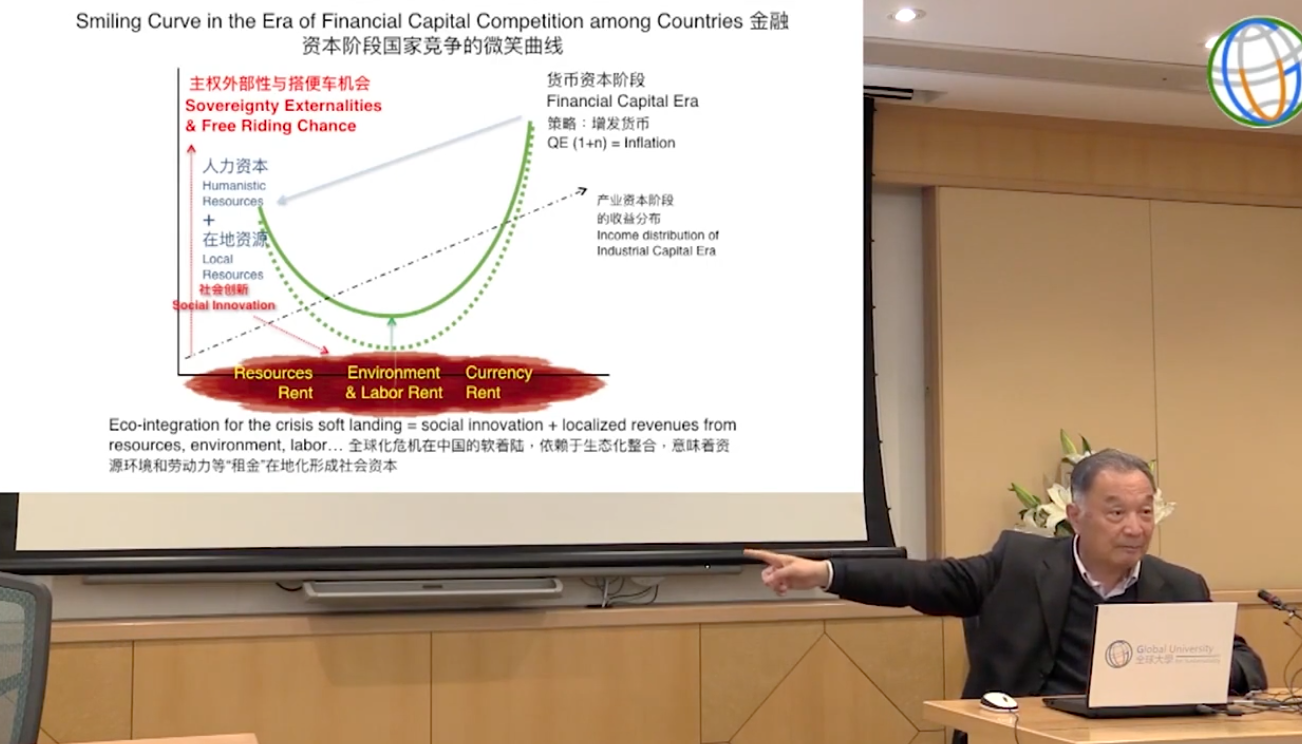

11.4 总结:金融资本阶段的国家竞争

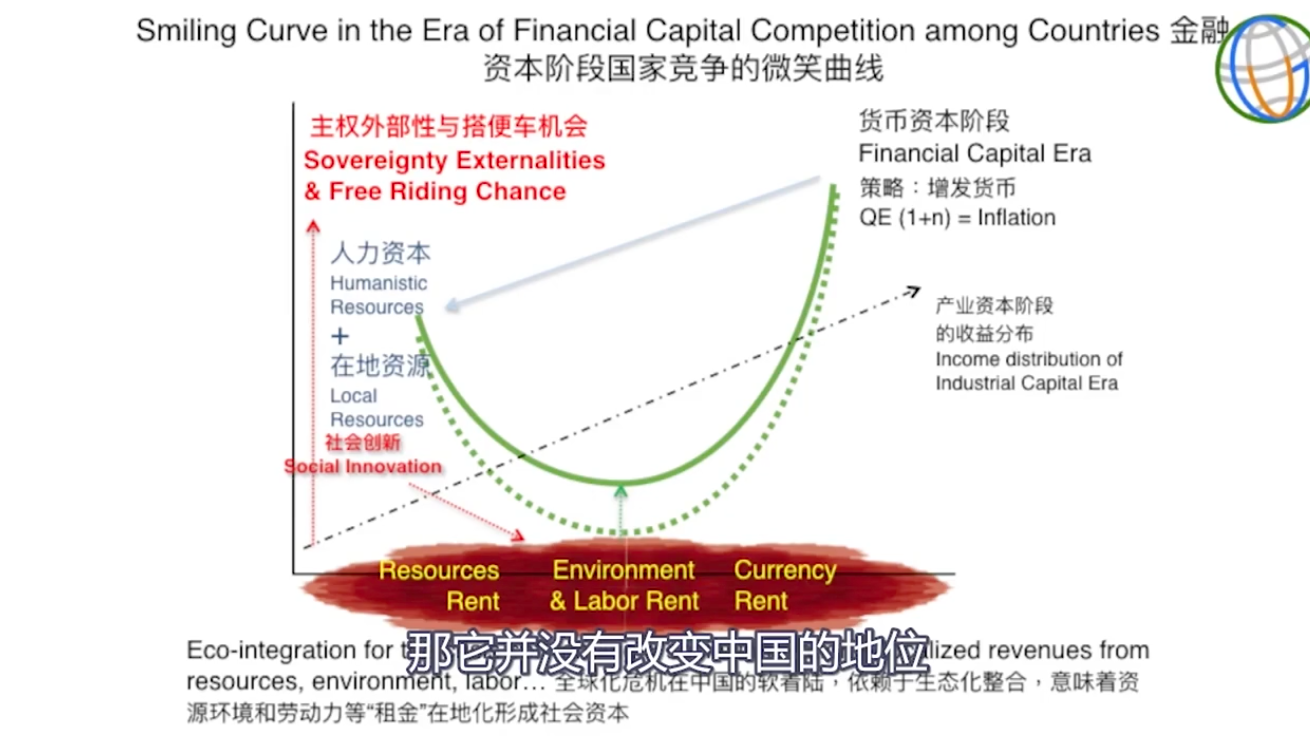

金融资本阶段国家竞争的微笑曲线:

金融资本国家

收回石油主权的国家:俄罗斯、伊拉克、利比亚…

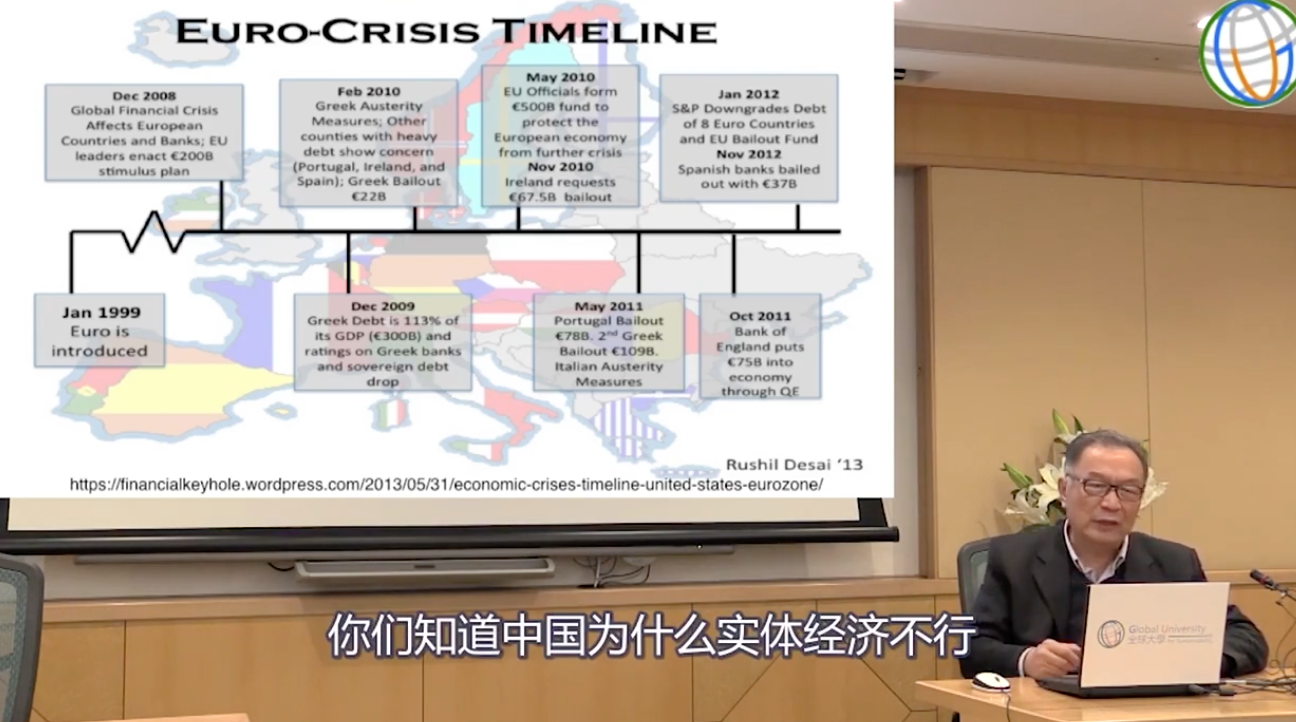

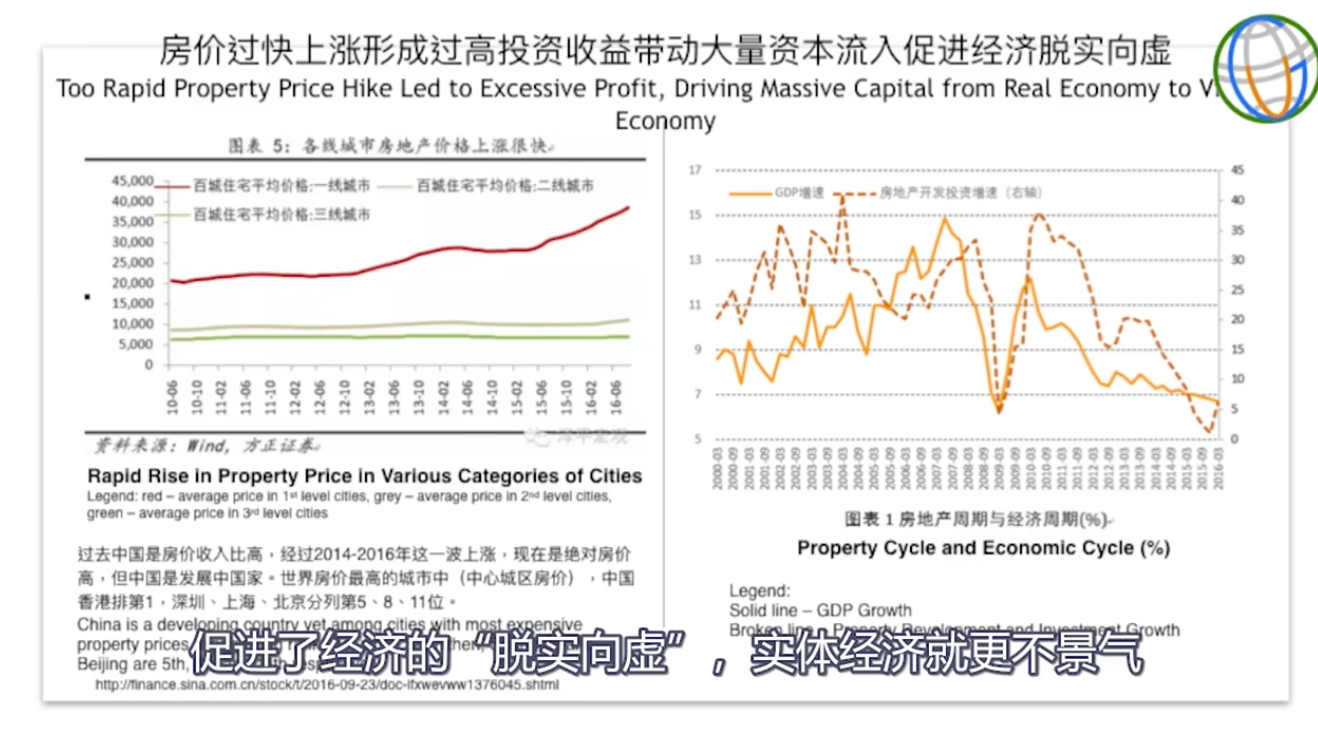

实体经济不景气,资金脱实向虚,乃是这一种国际竞争的必然结果,并不是“国进民退”

12 第二次生产过剩与国家战略转型——新中国第十次经济危机(2013-2018)

12.1 前言:金融资本全球化

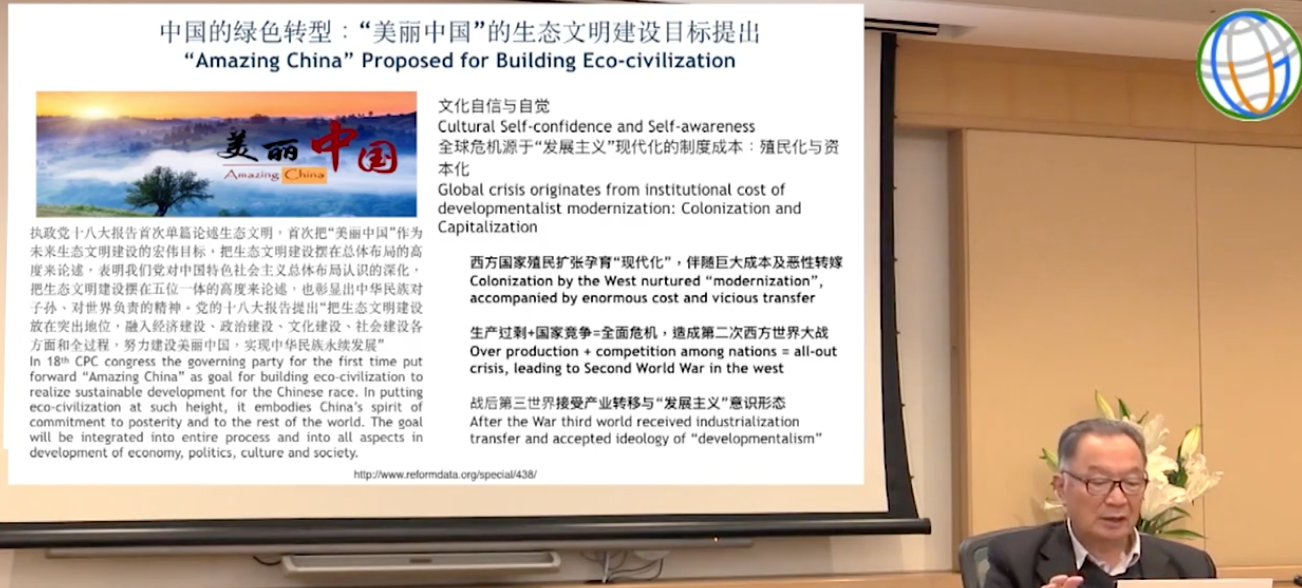

12.2 中国在危机中向生态文明转型

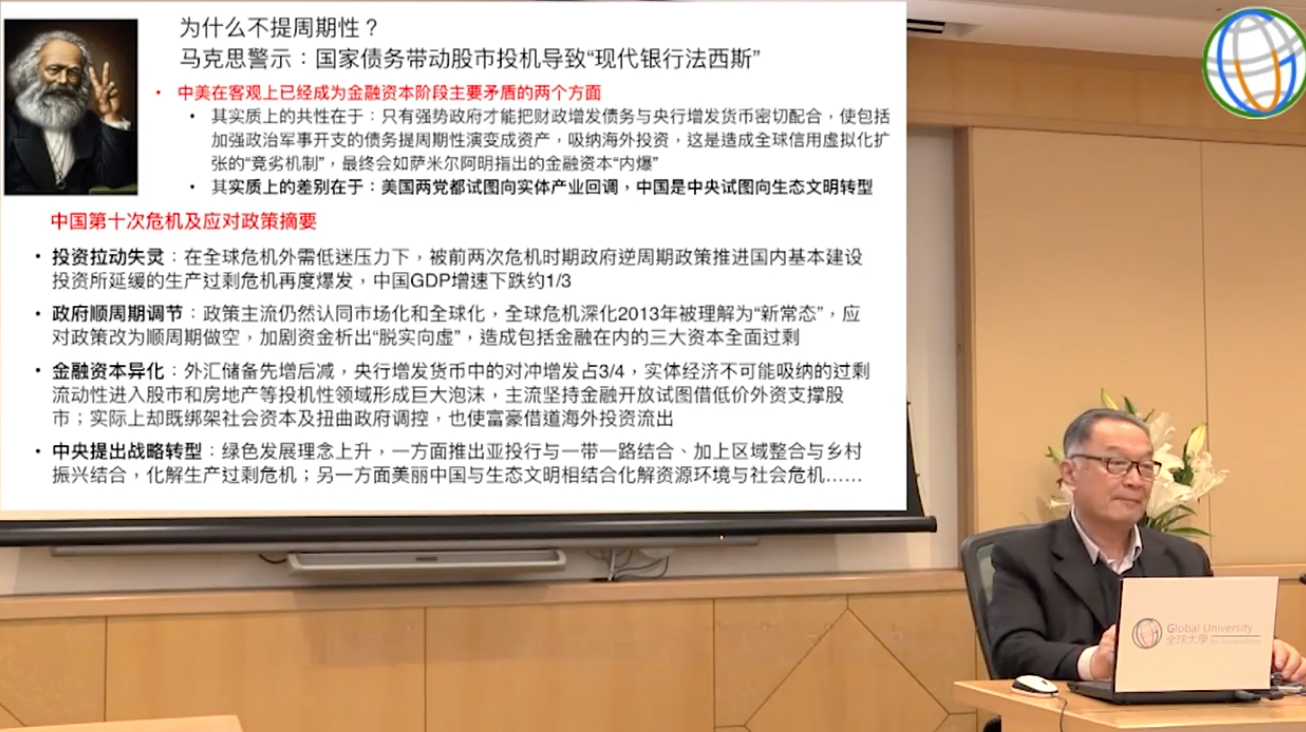

12.2.1 投资拉动失灵、资金脱实向虚

逆周期调借战略

直接政府干

2012年、2013年新接手的经济工作团队认同了意识形态化的市场调节

新常态 -> 下行期 -> L型下滑

工业供给侧改革,农业供给侧改革

放水

崩塌式下滑

击鼓传炸弹

政府其实有一段时间仍然认同市场化和全球化

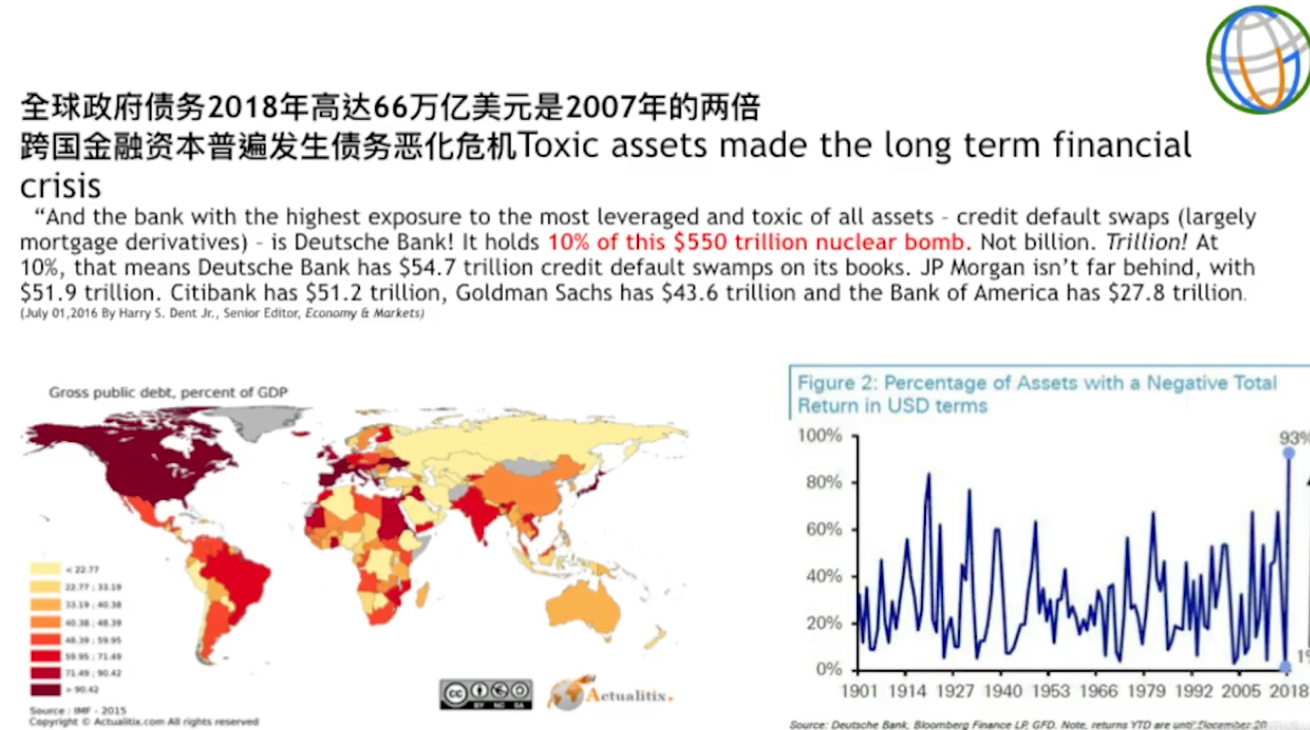

12.2.2 全球政府债务高企,中国转向生态文明

全民所有制

苏东解体落后在哪,实体产业资本阶段,没有进入金融资本阶段

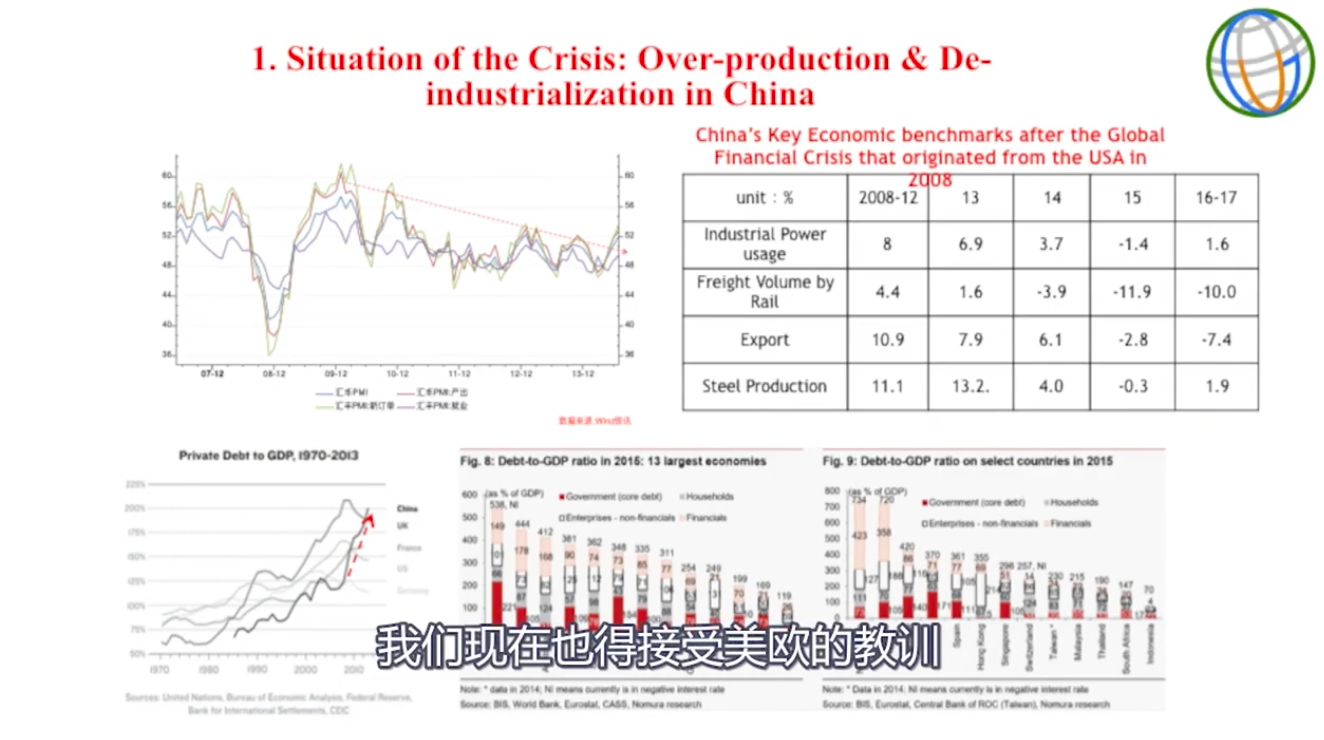

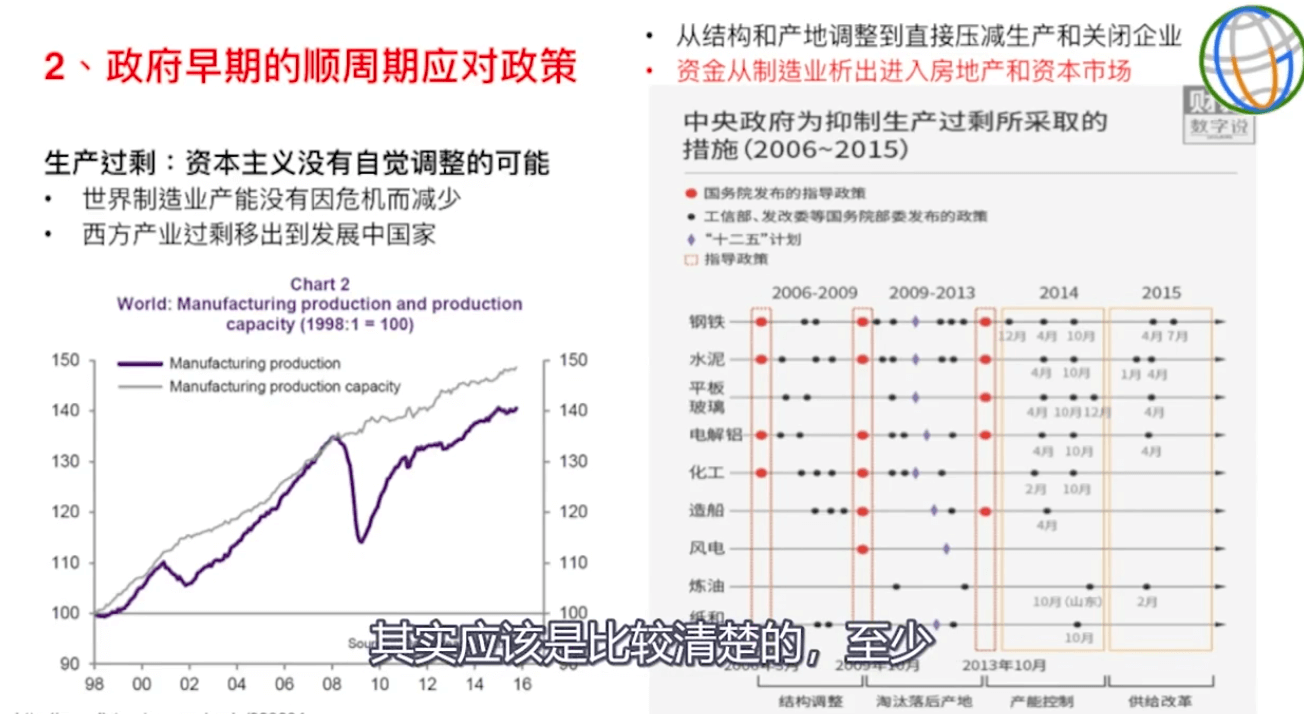

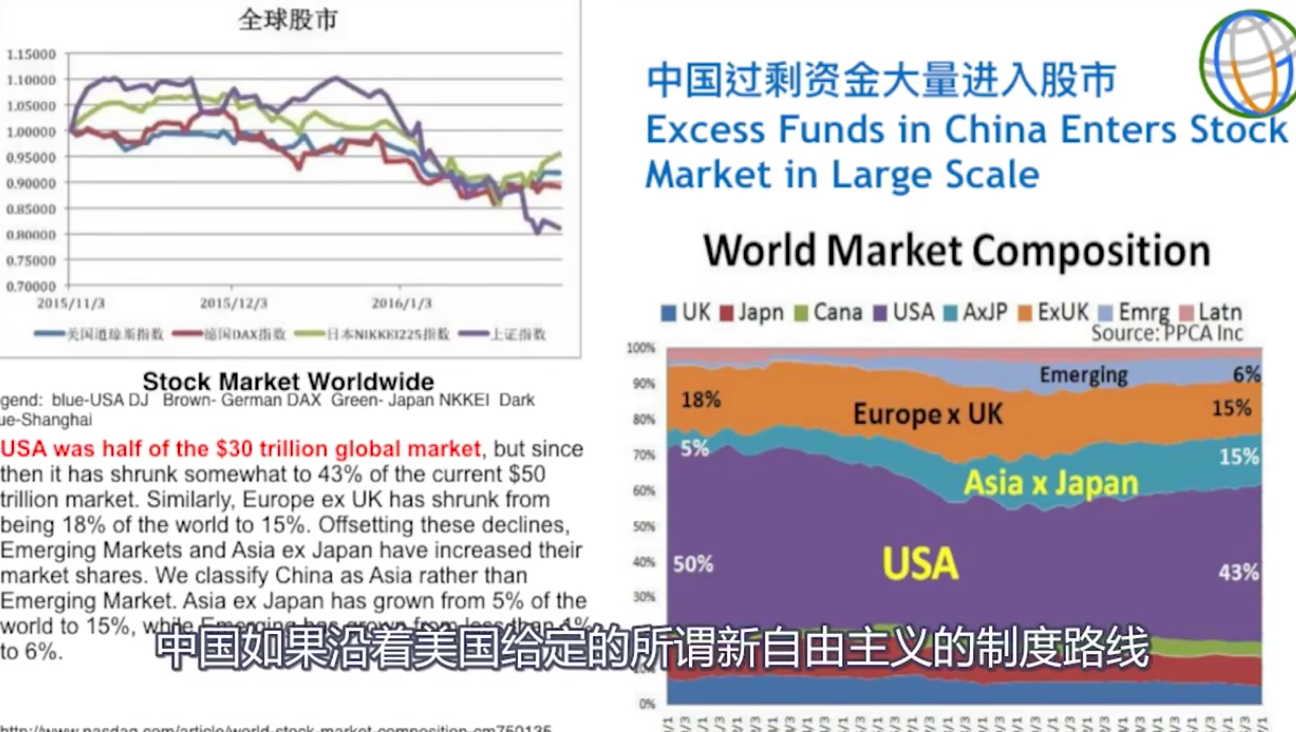

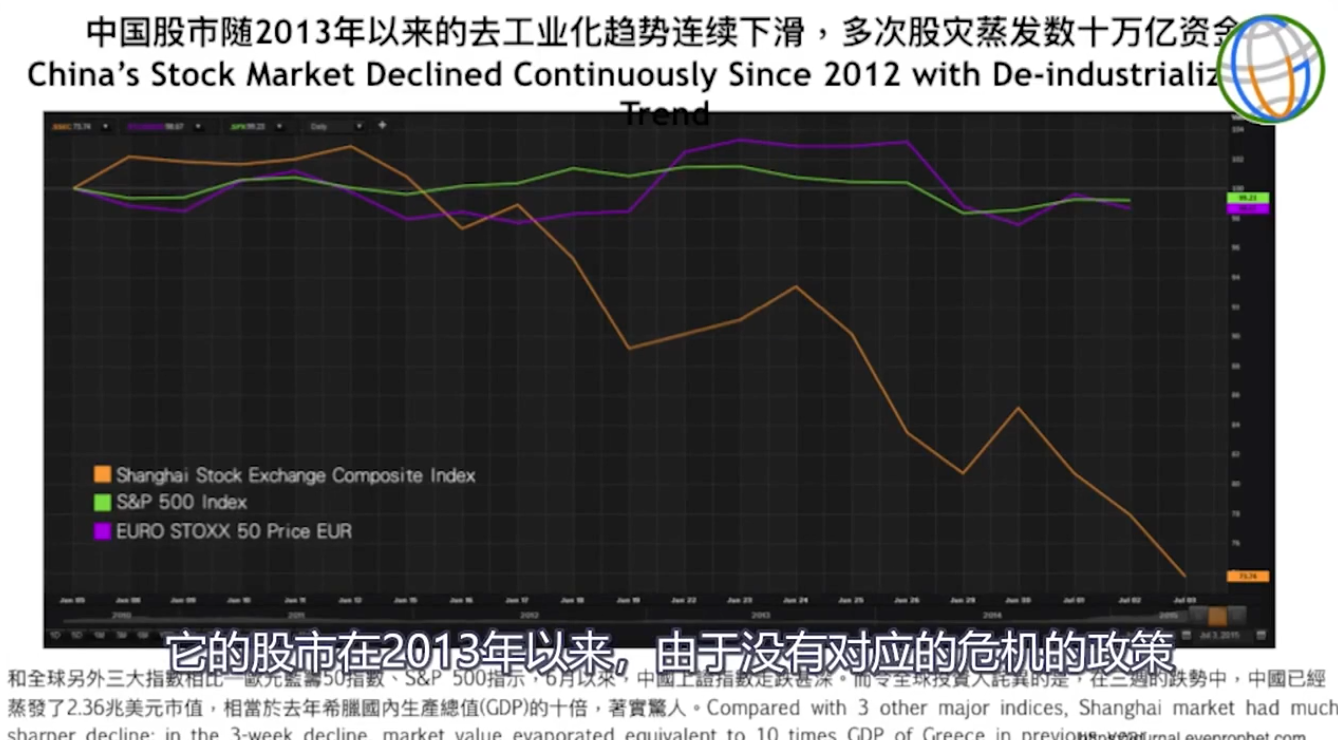

12.3 危机形势:中国的生产过剩与“去工业化”

2013年全球需求下降

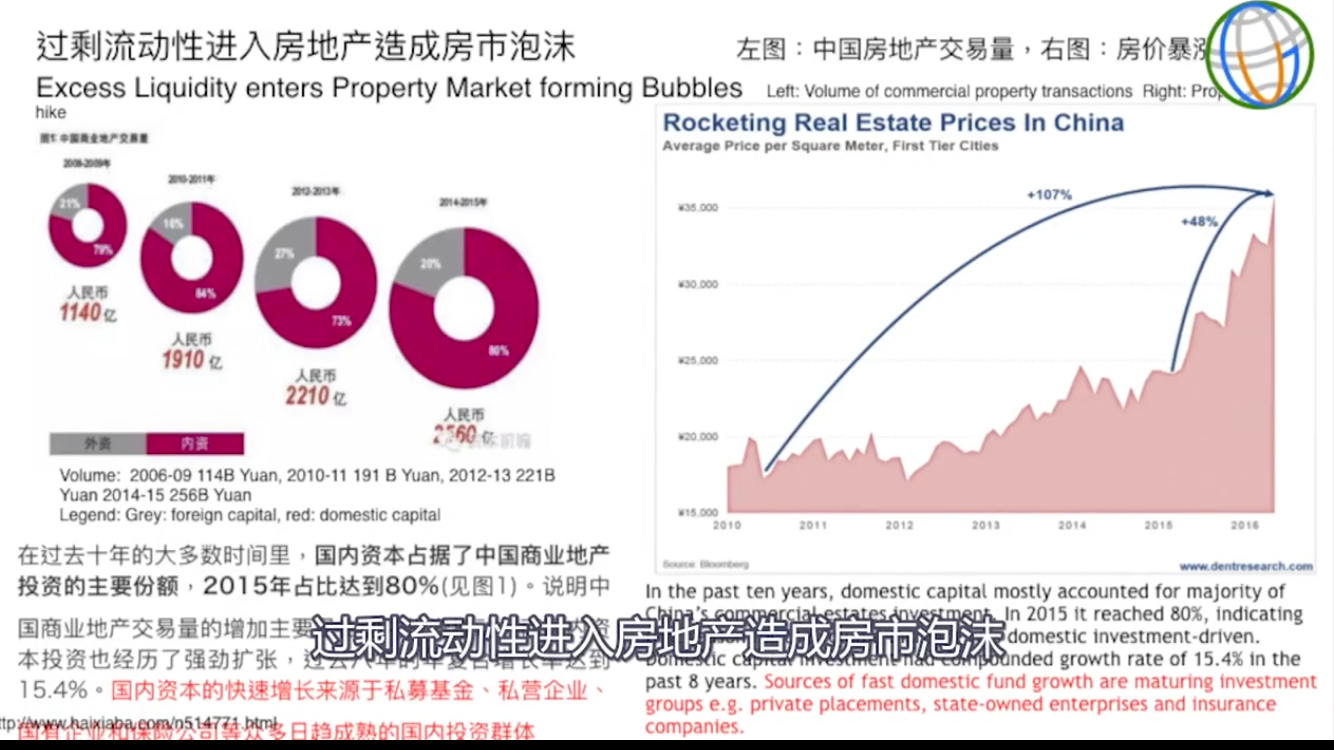

脱实进虚,去工业化

2015年提出加强扶贫攻坚的投入

2017年提出乡村振兴战略

2013年提加快城市化

2017年

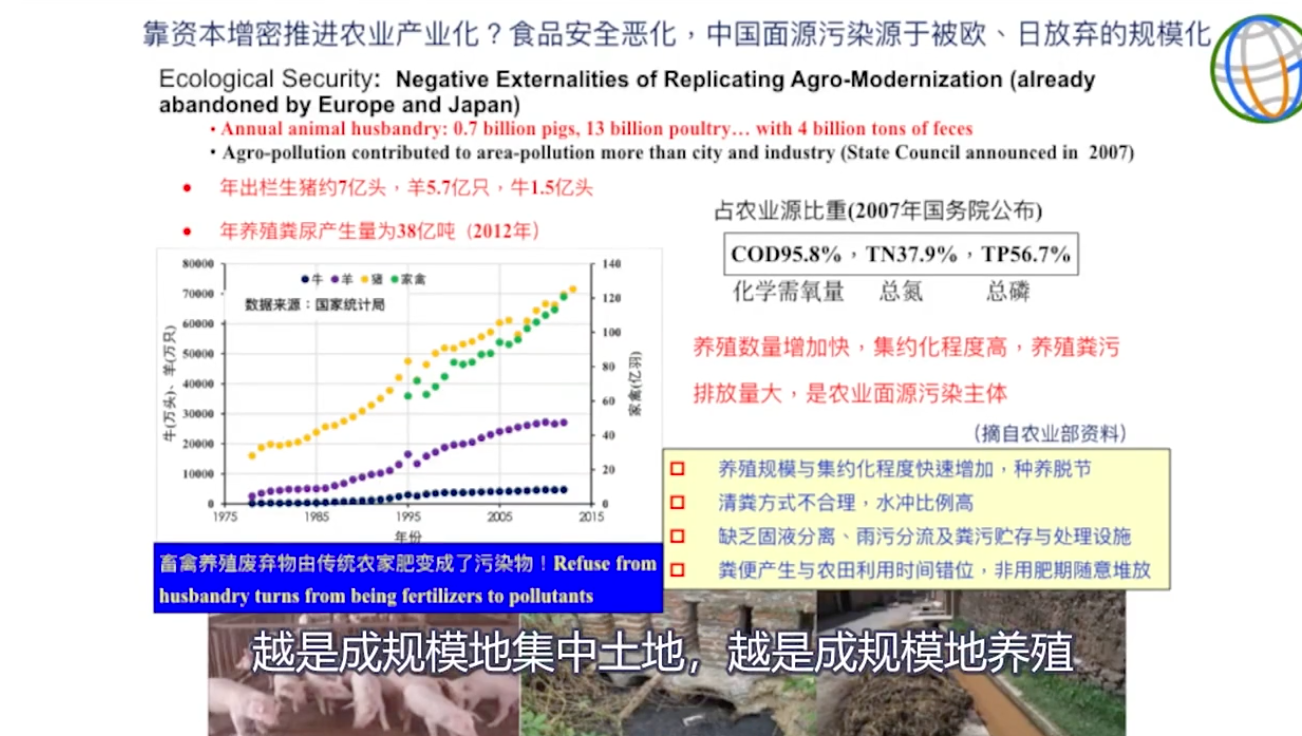

农业生产过剩,7亿头猪

去产能

2015年年末到2016年房市上涨

2011金砖五国下滑

2015股市下滑

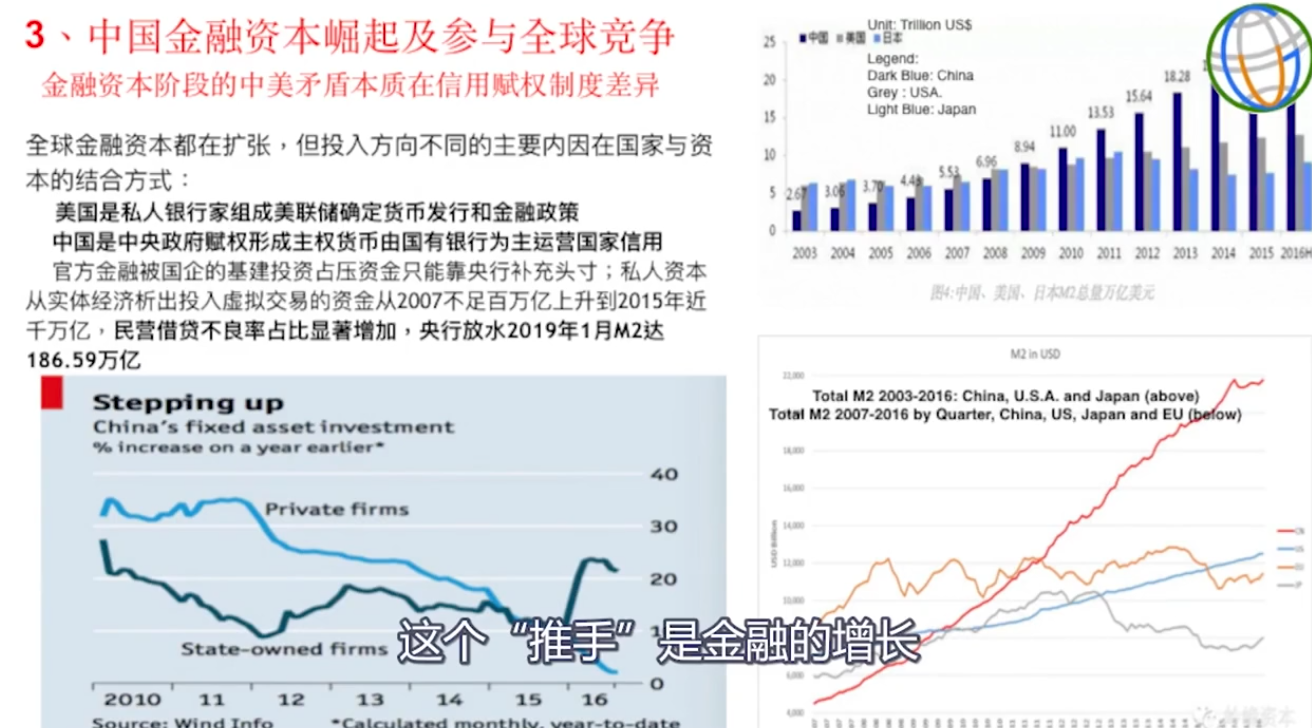

12.4 中国金融资本崛起及参与全球竞争

中国金融资本短期崛起

原因:外汇

本币不自由兑换

对冲增加货币

金融部门负债不断增加,财政部门负债又不能缓解

2015年12月份,被做空,资本外流,人民币保卫战

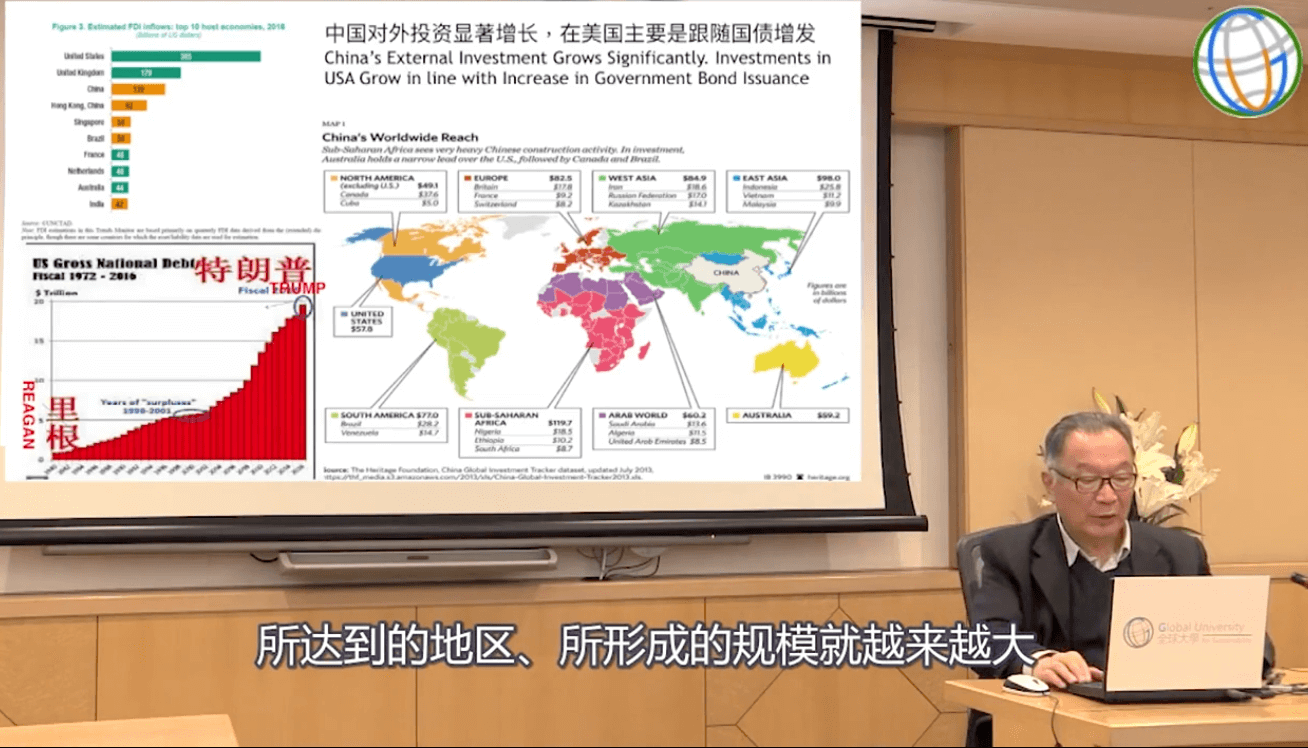

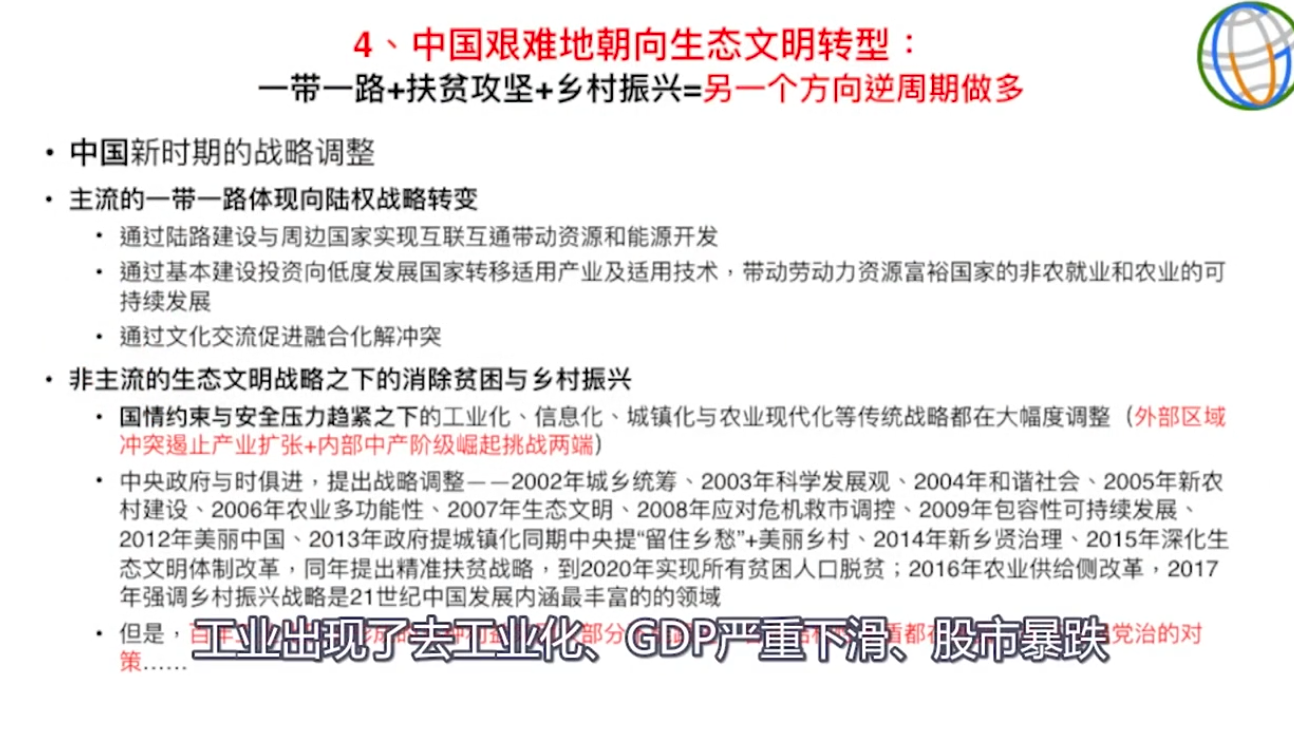

12.5.1 主流的一带一路体现向陆权战略转变

一带一路

去产能不是消极的去压,而是积极的找到了这些工业生产能力的释放空间

中国崩溃论,中国威胁论

12.5.2 非主流的生态文明战略之下的消除贫困与乡村振兴

新农村建设

乡村振兴

实体资产

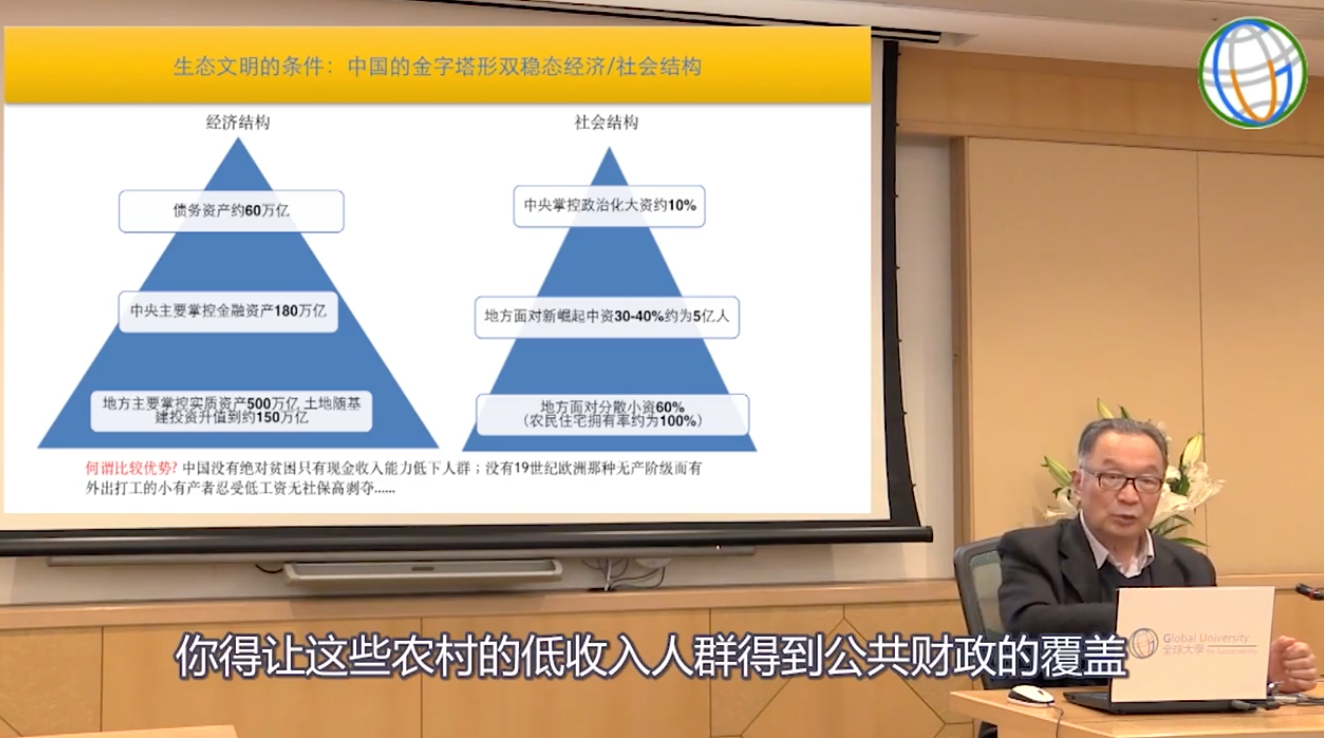

双稳态结构

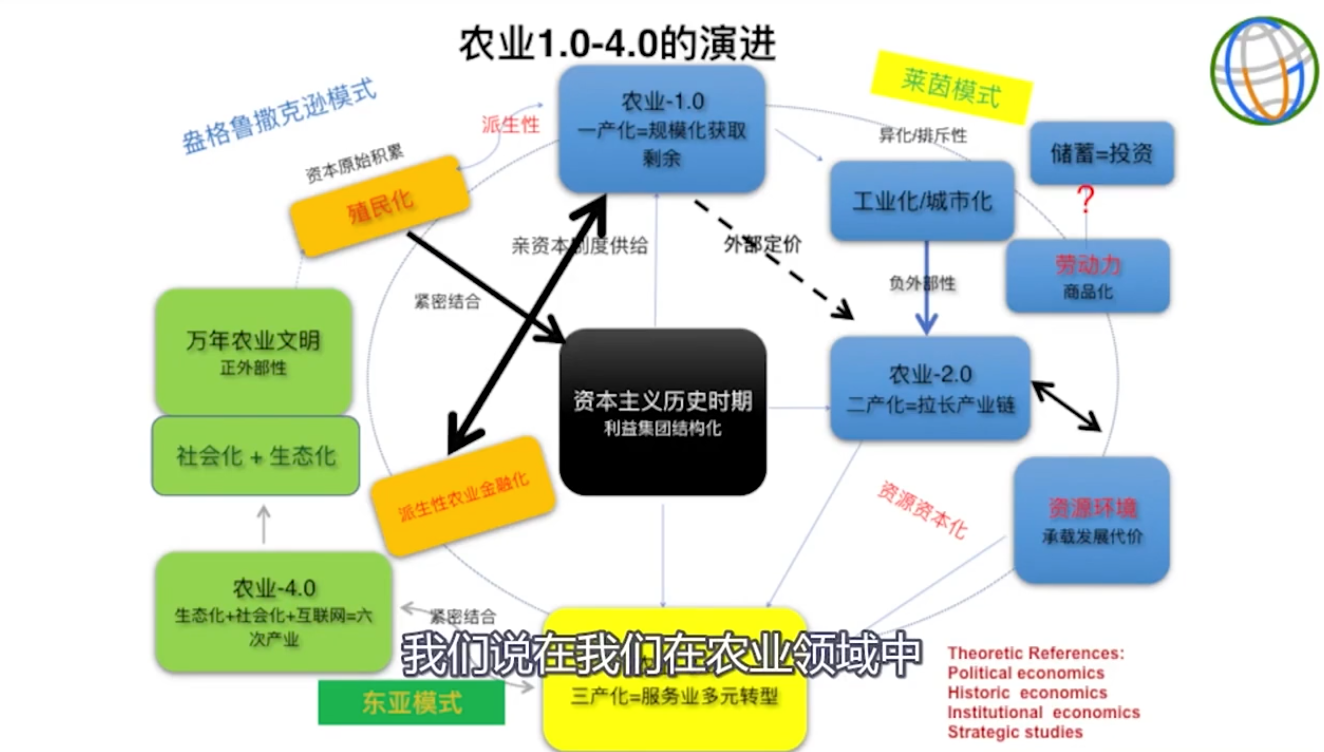

12.5.3 理论研究:西方中心主义话语的百年解构

危机年表

版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。

作者:圆月超人(来自豆瓣)

来源:https://book.douban.com/review/9892824/

1958-1960第一次经济危机

1950年,朝鲜战争爆发,中国开始引入苏联外资,接受苏联的重工、军工产业转移;

1958年,中苏关系破裂,苏联撤走专家和外资,中国欠下苏联巨额外债,为了维持城市工业发展,发动农村人民公社化,大跃进、大量钢铁开始;

1960年,苏联撤资后,中国以农产品还债,同期中国经历三年自然灾害,由于之前城市大量推动无效的生产,产生大量赤字,使城市陷入经济危机,大量青年失业,城市青年“上山下乡”,据不完全统计,前两次上山下乡,农村吸纳无业青年总数达4000万人;

1968-1970第二次经济危机

从1964年开始,中国陷入地缘政治危机,被迫投入大量资本在国家战略纵深进行“三线建设”,1966年,“文化大革命”爆发,使城市工业停摆;

随后1968年,中国第二次赤字型经济危机爆发,只得再次发动“上山下乡”,向农村输送千万过剩的城市劳动力,使城市危机“软着陆”;

1974-1976第三次经济危机

1971年,中美关系缓和,之后中美建交,中国开始从转向向西方引进资本,1972年中国第二次引进外资,进行43亿美元的生产设备采购,改变原有军工、重工的工业结构,向沿海、轻工业转型;

1974年,中国引进西方设备和国内配套投资都造成了巨大的财政赤字,中央再次启动“上山下乡”,这也导致之后的政治运动——“批林批孔”和“批邓反击右倾翻案风”……

1976年,周恩来、毛泽东相继去世,地方工业化再度起步,中央领导提出更大规模引进外资的82亿美元的“八二方案”,引起地方政府大量追加引进外资,直至1978年,中国经济面临崩溃;

1979-1980第四次经济危机

1978年,中国确定了对内改革,对外开放的政策。1979年第四次经济危机爆发,年度赤字相当于50年代累计赤字总额,1980年,政府退出农村经济,农村集体化解体;

1981年,由于经济危机在城市“硬着陆”,企业“关停并转”引发大规模失业,约4000万“待业青年”滞留城市,随即造成城市社会治安动荡,政府发起两个“严打”活动——严厉打击“刑事犯罪”和“经济犯罪”;

1982年,中央一号文件允许农村家庭承包,国家允许“小农经济”回归,使生产力基本要素回到农户和村社,乡镇企业开始萌芽;

1985年,中国强调允许“先富带动后富”,沿海各地陆续开放,借加工贸易引入外资生产线,挤占国内上游设备制造业市场,1986年沿海经济进一步开放,实现快速增长,但同时因为价格双轨制,造成官倒囤积和腐败泛滥;

1989-1990第五次经济危机

1988年,为了价格并轨,国家逐渐统一物价,在88年物价闯关失败,诱发抢购挤兑,发生严重通货膨胀和生产停滞,引发严重的社会危机,但政府缺乏改革失败的预案,调控滞后,造成高达500亿的巨额赤字。1989年生产停滞,并引发更大的政治风波。1990年,因城市经济危机,农产品和乡镇企业产品全面滞销,农民现金收入连续3年下降,中国城市资本危机又一次把代价转嫁给农村;

1993-1994年第六次经济危机

1991年,苏联解体,东欧剧变;

1992年,政府由于财政赤字取消了粮票等票证,从此人民币成为真正意义上的货币,完成了实质上的货币化。随之而来的是证券、期货、房地产三个投机性资本市场开放,但由于当时没有商业银行,财政赤字开始从银行透支,至1993年,引发了由财政、外汇、金融赤字导致的第六次经济危机;

1994年,为应对经济危机,中央政府进行分税制改革,导致地方政府通过圈地生财,引起社会群体事件显著增加。同时进行国有企业“下岗分流,减员增效”,导致4000万人失业;

1996年,中国财政GDP下降到历史最低,为了甩包袱,教育、医疗“被产业化”;

1997年第七次经济危机

1997年,东南亚金融危机,引发中国第七次经济危机,1998年,中国启动国债投资应对危机;

2008年第八次经济危机

2000年,中国告别百年的短缺状态,进入生产过剩阶段。2001年,中国加入WTO。2002年,中国四大国有银行商业化改制完成,中国有了独立于政府财政的商业银行;

2008年,华尔街金融海啸、次贷危机爆发,中国遭遇“输入型通胀”,2009年,受全球经济危机影响,中国发生第八次经济危机,中国政府4万亿巨资救市。