https://view.inews.qq.com/a/20220323A054MO00?uid=2200704014875&chlid=news_news_top#

身为普通的好人,我们都不希望自己被无穷无尽的痛苦裹挟,陷入无力和焦虑,以至于难以自拔。为了实现这个目的,我们需要一些心智层面上的“自我防卫技术”。

冰川思想库特约撰稿 | 乔淼

如果你的年龄还不够大,见识还不够广,亲历的困苦还不够多,也许过去两三年的世事变迁会让你感到“格外”艰难——仿佛以前“一直一直”都是岁月静好,突然就被打破。

这个打破的契机,可能如许多人一样,是某种往昔停留在想象中的、或者根本想不到的困难,忽然发生在自己或周围人的头上。

经济下行、产业调整、疫情、恶性社会事件、遥远的战争、身边的灾难,总有一种可能落下来,从一个概念忽然变成一座实体的时代大山。

在另一些情况下,无需亲身遭遇,光是所见所闻也足以构成打破的契机了。有了发达的社交网络和自媒体,我们往往是在第一时间触碰到人们的痛苦和不幸。

▲乌克兰难民(图/法新社)

这些信息和能量可以激起我们内心相似的记忆以及情感体验,让我们仿佛也在一定程度上亲身经历了同样的遭遇。

也许一篇文章、一段视频和一条朋友圈不够触动你,但如果是短时间内乘以十、乘以千百的信息轰炸呢?结果就很难说了。

在时势和技术的双重影响下,我们可以说无时无刻不暴露在这些与灾祸相关的信息流中。总有几件事会戳中我们的心,让我们在某些瞬间意识到,生活“居然”是这样的无常、艰难、让人心痛。

“我觉得这个世界好不真实啊!”

在东航 MU5735 的消息第一时间刷爆朋友圈的时候,我的一位朋友对我如是说。

▲现场找到的疑似东航MU5735残骸(图/人民日报微博)

你可能和这位朋友一样,担心自己被滚滚而来的信息和能量淹没。有这种担心是正常的。

有担心,说明你大脑中的镜像神经元还在工作,说明你的同理心仍然在场,说明你仍然没有麻木,还能对他人的痛苦感同身受。这是此时此刻我希望你留意到的积极一面。

身为普通的好人,我们都不希望自己被无穷无尽的痛苦裹挟,陷入无力和焦虑,以至于难以自拔。为了实现这个目的,我们需要一些心智层面上的“自我防卫技术”。

自卫术之一:一个格局

这里的格局不是空谈宏大的叙事,而是学着站在更大的时空尺度上,看待发生在当下世界上的事。

人总是惯于以自身的直观经验作为尺度来衡量世间万物。换句话说,一个人如果生来一直过着某种生活,TA 就可能倾向于认为“本该如此”——于是在这种条件忽然消失的时候,TA 就会产生一种被剥夺感。

如果这个人一向关注自己较多、很少关心别人,TA 可能还会觉得自己非常孤独、无力。为什么偏偏是我遭遇了这种苦难?为什么世界对我这样不公平?这就是缺乏格局的人容易有的内心戏。

坊间常把“痛苦”当作一个词,但研究正念的心理学家认为“痛(Pain)”和“苦(Suffering)”是两个不同的概念。

前者是客观条件加诸于我们的影响,后者则是我们种种内心戏给自己找来的烦恼。把格局变大不一定能减少我们的痛,但有助于让我们少吃一些苦。

纵览历史长河,我们可以看到,灾难——或者说“动荡”“乱局”“不安定”——才是常态。

▲3月18日,日本岩手县附近海域发生5.5级地震(图/法新社)

从冷战结束到新冠疫情之前近三十年,相当一部分人类得以免受战争、自然灾害、饥荒和社会动荡的持续影响,甚至可以满足许多个人化的享乐需要,这种局面可能是数千年来从未有过的。

即使在这三十年间做一个横切,我们也能看到,相似的苦难影响着千千万万的人,并不是只有“我”一个人受到了影响,也并不意味着“命运偏偏和我作对”。

有了这一纵一横的认识和思考,我们就更容易跳出个人直观经验的限制,认识到过去的生活只是运气好而不是“本该如此”,看到苦难的发生具有普遍性和随机性而非“偏偏针对我”。

这种飞跃就是皮亚杰所说的“去自我中心化”。做一个类比的话,就像我们学会了用“东南西北”而不是“上下左右”来认识世界。

自卫术之二:一把筛子和一堵防火墙

这里的筛子和防火墙都是心智层面的工具,其作用是“筛选”和“隔离”一部分信息流。也就是说,在面对媒体和朋友圈的“灾难信息”洪流时,我们要适度地少看,适度地让自己少卷入其中。

接触与灾难相关的信息可能导致心理障碍的发生,尤其是创伤后应激障碍(PTSD),这是心理学家已经通过诸多研究证据形成的共识。

如果一个人自身承受的压力已经比较大(例如经历过封城、从事过志愿工作),那么 TA 受到灾难相关信息的影响相应也就越大。

我们前面谈格局的时候提到过,人类在进化发展中遭遇的危险和困难远比岁月静好多。这促使我们的心智对负性事件和负面情绪天然更加敏感,否则人类也活不到今天。

共情能力越强的人越容易受到负面情绪的激发和感染。正因为如此,我们才需要有一堵心理上的“防火墙”:明知道一场灾难不是直接发生在自己身上,就要适当地和它保持一点距离。

从量的角度来说,保持距离意味着“不要花太多的时间去搜索、观看和传播相关信息”。

例如,面对这次东航空难,我作为一个旁观者,花了两个小时在朋友圈、微博和抖音一遍又一遍看各种灾难相关的信息,晚上连着看了五集《空中浩劫》,睡前又去搜了一圈各种“空难应对指南”,就明显属于过度反应。

从质的角度来说,保持距离意味着“避免过于直观和强刺激的信息”。

同样以东航空难为例,作为普通读者,我特别关注涉及遇难者遗体和飞机残骸的相关报道,恨不得扒开马赛克直接看到血淋淋的“现场实录”,同样也是过度反应。

沉浸于这些信息并不能让我们帮助到事故中的当事人,也不会对我们自己的生活有任何好处。相反,这种沉浸会让我们更加焦虑、痛苦、无力,甚至感到失控。

我们不要这样做。

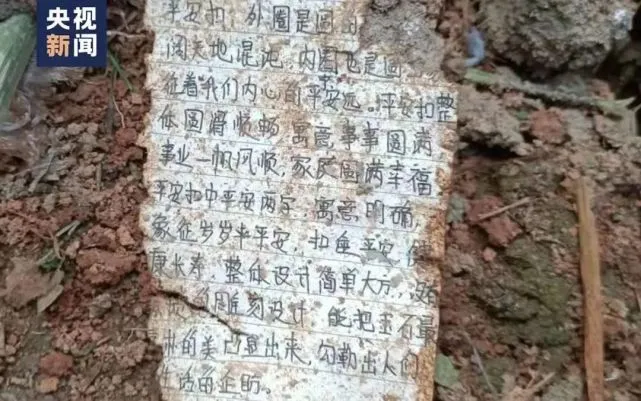

▲救援人员在坠机搜救核心区发现一张写着“平安扣”的纸条(图/央视视频截图)

在防火墙之余,我们也需要一把“筛子”,对所有到达面前的信息做一个认真的筛选。

灾难过后尤其是发生之初,自媒体和社交网络上很容易充斥大量不实的信息,这些不实信息常常还互相矛盾。如果我们不加辨别,疯狂地翻找、查看甚至转发、讨论,就会越发感到无所适从,加剧焦虑。

我们的点击和转发也会增加这些消息的热度,让它们更容易传播开,对其他人也会造成很不利的影响。

如果具备一些渠道和能力,我们可以多方查证一些相对可靠的信息源(特别是官方信源和国内外正规媒体)。

如果没有这样的条件,我们至少可以让自己适当远离社交媒体、自媒体和社群。这些媒介通常无助于辨别真相,但肯定有助于放大情绪。

总之,每次发生一些热点事件,当你作为一个围观群众想要接触滚滚的信息洪流时,不妨先放下冲动,问自己一个问题:这件事到底和我什么关系?然后实践下面的十六字原则:

“谨慎挑选,少量阅读,小心转发,避免群聊。”

而不是一头扎进河里,把自己迅速淹死。

自卫术之三:一套冷静下来的办法

我们都是人。人在听说“发生了不得了的事”之后都很难假装没听到过,也很难和自己的好奇心持续作斗争。因此在那个情绪最上头的时刻,我们不妨找点其他事做,让自己有机会冷静下来,而不是任由情绪把自己带到抖音、微博和朋友圈里去。

按照辩证行为疗法(DBT)创始人玛莎·林内翰教授提出的“TIP”原则,我们可以做这样三件事:

T(Temperature)代表“降低体温”。最简单的操作方法是用冷水冲头、洗脸,或者干脆把整个面部泡在冰水里,持续15-30 秒就可以。

I(Intense Exercise)意味着“剧烈运动”。这里的剧烈意味着能让呼吸频率、心率和血液流动速度在短时间内急剧上升。例如在 30 秒之内尽快地做高抬腿、俯卧撑或者波比跳。

P(Paced Breathe)则是“有节律地呼吸”。人在紧张的情绪下容易呼吸急促,过度排出二氧化碳,这会造成“呼吸性碱中毒”,加剧人的恐慌情绪。

我们要尝试减缓呼吸频率,延长呼气的时间。每一次呼气的时候要减慢速度,把嘴唇缩起来,发出“fu……”这样的声音,持续至少 5-6 秒。如果感觉难以做到,也可以拿一个空纸袋罩在嘴上(或者双手并拢罩在嘴上),然后做若干次深呼吸。这样有助于提高我们血液中的二氧化碳浓度。

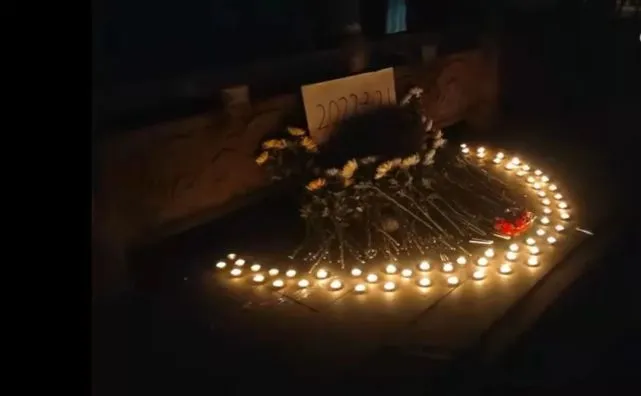

▲网友自发为失事飞机进行祈福(图/视频截屏)

这三项“TIP”活动可以转移我们的注意力,同时也能改变我们身体的物理-生物-化学环境。双管齐下,我们的情绪就可以稍稍“下头”。

在此之后,我们就会多一点冷静思考的余地,也就更不容易被情绪和信息淹没了。

结语

以上就是本文想要介绍的三招防“心”之术。

总的来说,就是以更超脱的角度看待世事,以更审慎的方式处理信息,以更有效的做法平复情绪。善用这些技术,我们或能在不安定的氛围和海量的信息中少受一些影响,多得到一分沉静。

也许你还是觉得不够,还要继续问我“除此之外我还能做点什么”。若如此,我想建议你放下这个“我”字,去关心和帮助那些同样身处困难和痛苦的人,问问自己“我能为他们做些什么”。

把注意力放在别人身上,切实地做些事帮助别人减少痛苦,我们自己的焦虑和痛苦也都会相应减轻。

如果实在没办法(或者不愿意)帮助别人呢?那么就好好吃饭,好好睡觉,规律运动,适度休息吧。情绪和身体是不分家的。实在无暇照顾别人,妥善照顾自己,为情绪奠定个好的基础,也不算错。