https://news.sina.com.cn/c/2021-01-23/doc-ikftpnny0913785.shtml

原标题:北交大学生坠楼事件:“做题家”群体的困境

来源:三联生活周刊

2020年12月15日早晨,北京交通大学大三学生吴磊从宿舍楼坠落,自杀前留下一封遗书,让人们看到他在理想和现实之间的痛苦挣扎,也引发了社会对“做题家群体困境”的讨论。

实习记者|印柏同

考试周的坠楼

2020年12月15日是个星期二,是北京交通大学(以下简称“北交大”)这学期的第15个教学周。由于新冠疫情压缩了教学时长,全校大部分专业已经提前结课,并进入考试周。学校自习室的关门时间推迟到凌晨1点,宿舍楼的门禁识别系统也推迟到凌晨1点半,以适应学生们熬夜复习应考的生活节奏。早上8点左右,教学楼还空荡荡的,只有清洁工人在教室打扫前一晚熬夜复习的同学留下的垃圾。位于主校区东门附近的18号宿舍楼,大部分同学还在睡梦中。

吴磊比大多数同学醒得更早。他住在这栋满是窗户和空调外机的灰色楼房的8层。早上8点半左右,他在朋友圈发了一段文字后,放下手机,转身推开电梯走廊的窗户,纵身一跃,从20多米的空中坠落,摔进了楼下一块四边形空地上。落地时的沉闷声响,打破了校园安静的早晨。

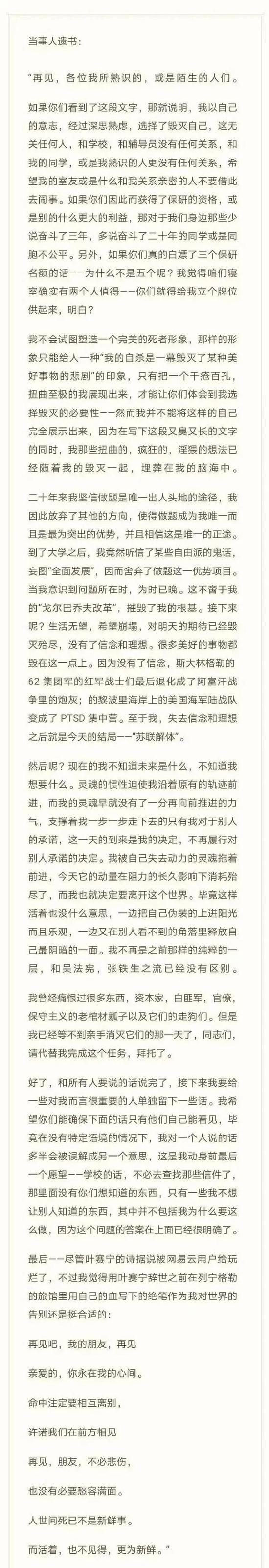

对绝大多数家境普通、聪明好学的年轻人来说,考进大城市离开家乡是最常见的出路(插图|老牛)

吴磊留给这个世界最后的话一共1387字。他表示自杀是自己的选择,和任何人无关,而决定放弃生命的原因是自己的灵魂失去动力。

“二十年来我坚信做题是唯一出人头地的途径,我因此放弃了其他的方向,使得做题成为我唯一而且是最为突出的优势,并且相信这是唯一的正途。到了大学之后,我竟然听信了某些自由派的鬼话,妄图‘全面发展’,因而舍弃了做题这一优势项目。当我意识到问题所在时,为时已晚。这不啻于我的‘戈尔巴乔夫改革’,摧毁了我的根基。接下来呢?生活无望,希望崩塌,对明天的期待已经毁灭殆尽,没有了信念和理想。很多美好的事物都毁在这一点上。因为没有了信念,斯大林格勒的62集团军的红军战士们最后退化成了阿富汗战争里的炮灰;的黎波里海岸上的美国海军陆战队变成了PTSD集中营。至于我,失去信念和理想之后就是今天的结局——‘苏联解体’。”

当事人遗书

这封遗书被年轻人聚集的网上论坛知乎转载,随后引发了大量关注和讨论。单单在“如何看待2020年12月15日北交大大三学生跳楼,疑似遗书称‘失去人生目标’”这个问题中,就有2835条回答和高达842万的浏览量。其中一条对理想主义年轻人心理状态的剖析得到了1.1万个赞。作者认为这份遗书“充满了理想主义的傲骨”,但也凸显了受过高等教育的现代年轻人容易踏入的成长陷阱:

“因为工作关系,我接触到了很多刚上大学的年轻人。他们的学习能力非常强,互联网上的一些热门词汇和观点在他们身上留下了深刻的印记,对于社会问题的看法也充满深度和广度。他们有着成熟的‘三观’和健全的逻辑,这使得他们一旦做出了决定,试图改变他们的观点只会是白费口舌。而这一切也导致了,他们极其容易钻牛角尖。”

“他们喜欢指点江山,行文里充满了对阶级矛盾、对国际局势的关心与不满。而不幸的是,他们也容易把对这些问题的应激状态和无力感,带入到和自己切身利益相关的考试、专业、排名等事情上来。而一旦后者没有得到预期的结果,就势必会带来双倍的挫败。实际上,不论是自由派和做题家以及其延伸的保研、出路之类的问题,还是更广阔一点的,资本家、保守主义,对于一个还在校园的学生而言,都有着无数现实可行的解决方案,远不至于要以自杀作为结局的地步。”

学术教育界也加入了“做题家群体困境”的讨论。中国人民大学副教授周濂转发了一篇学术公号对吴磊之死和遗书的评论文章,并引用了两段他认同的分析:“我和几位类似左派做题家聊过,我认为他们(主要指在校大学生)不是左和右的问题,而是知识结构残缺,脱离现实……他们给我的感觉是他们不生活在现世,而是生活在一个不存在的世界里……让我担忧的不是他们的立场,而是他们很难接受不同想法,换句话说,他们已经陷入了这个圈子无法自拔,陷入某种臆想中。”

《中国门》剧照

但吴磊的同学们——和他一起生活,一起上课,一起承受着学业和未来压力的年轻人——没有参与到这场讨论中。他们在吴磊坠楼点献上鲜花、苹果,在互相可见的朋友圈发RIP(Rest in peace,安息)的信息,带着诧异、迷惑和悲伤的心情收拾好书包,重新投入到迎接考试周的复习中。

他们中的大部分人拒绝评价和回忆朋友的死亡,甚至以激烈的态度抗拒和外人交谈,只是在吴磊朋友圈的遗书下面留下自己的声音。其中一条是这样写的:“你一定要挺住,不要被眼前的痛苦蒙蔽……我知道人濒临两个世界之间的感觉,不要被那边轻飘飘的感觉所吸引,不要害怕这边的痛苦,听听这边人的呼喊,我们需要你。”

理想主义者

吴磊是北交大机械与电子控制工程学院2018级学生。身高一米八左右,略微偏瘦,皮肤黝黑,总是戴个棒球帽背着书包出门。他说话中气很足,走在校园里看到熟悉的同学会主动打招呼,最常用的问候语是“Hey Bro”,是个“很开朗,很棒的人”。他的室友这么对本刊记者总结。

从初中开始,吴磊就是个不折不扣的军事迷,他用罗科索夫斯基(苏联“二战”元帅)的照片做手机壁纸,高一时就反复阅读《1944:松山战役笔记》。他不但喜欢读军事相关的历史,还爱玩战争类游戏,比如《红色警戒3》。这是一款以虚拟的“第三次世界大战”为背景,苏联、盟军与旭日帝国三足鼎立的即时战略游戏。他甚至在中学时代试过写基于《红色警戒3》剧情改编的小说。在QQ空间或朋友圈里,他会为几乎所有历史上重要的战役和运动写纪念日。十月革命、抗美援朝战争、对越自卫反击战……他清楚地记得这些事件的发生时间,并在那一天到来时在自己的空间留下印记。

《二十不惑》剧照

《二十不惑》剧照

莫斯科红场的地面是用黄岗岩铺成,以便重型坦克不用挂履带也可以直接通过;德国边防第九反恐大队执行任务时各种特殊手势的含义是什么;苏联在“二战”时期T-34坦克各种型号的绰号……吴磊知道很多关于战争的冷知识,并把自己的生活与军事符号关联。他高中时的QQ列表中,联系人分组的名称是MC-1欧洲排障刀、苏联“二战”时期的IS-3重型坦克和SU-85坦克歼击车等,只有他自己知道,这些装甲兵器与他现实生活中的朋友们是如何相互挂钩的。

如果说,军事是吴磊的一大爱好,那共产主义几乎是吴磊的信仰。他的网络空间上,经常出现关于国际共产组织的历史摘要,有时是大段马克思在《法兰西内战》书中的节选,有时是赫鲁晓夫1960年在联合国大会上的愤怒发言。就在2020年大二结束的这个暑假,吴磊在B站上转发了一部世界共产主义革命历史锦集的视频,附上留言:“虽然这样很不成熟,但是这个视频看得我又哭又笑像个傻子一样。”

作为一个“00后”,他罕见地保留了一种古典的阅读趣味,喜欢读《钢铁是怎样炼成的》。小说主要人物之一瓦莉娅和同伴在被波兰白军执行绞刑前,大声歌唱《华沙革命歌》(又称《华沙曲》)。这首展现无产阶级革命者顽强斗争和无畏精神的曲子,对20岁的吴磊有着超乎音乐的意义。根据网易云截图,他生前至少把《华沙曲》听了1070遍。

吴磊的QQ网名是“看我在键政请把我踢去学习”。所谓“键政”,指靠键盘在网络上讨论政治。吴磊很喜欢在网络上发表对社会的看法,他意识到自己在上面投入了过多的热情,但一旦有触动他的话题,仍然忍不住慷慨激昂地发表意见。2019年春天,“996”工作方式登上热搜,马云的“996福报论”引起热议。吴磊毫不避讳在网上批评“让员工‘996’的老板都是大小布尔乔亚(资产阶级)”。他不止一次转载古巴社会主义革命领导人切·格瓦拉的名言:“不要问子弹该不该上膛,先问压迫剥削在不在;不要问正义该不该祭奠,先问人间不公在不在。有人说我们这样的家伙是天真的理想主义者,但我就要这样说,是的,我们就是这样的人!还要说一万次!”

在北京

来北京前,吴磊在一个东北城市长大,父母都是公务员。根据第一财经发布的《2020城市商业魅力排行榜》,他的家乡今年刚从三线城市降到四线。一个经济下行的城市,对年轻人的吸引力是有限的。对绝大多数家境小康,聪明好学的年轻人来说,考进大城市离开家乡是最常见的出路。中学时代吴磊的学习成绩一直很不错。高中同学在QQ空间玩互相点名的游戏中,在“用一个词形容对方”这一栏,吴磊经常得到的描述词是“学霸”。

2018年夏天,18岁的吴磊考上了北京交通大学机械与电子控制工程学院。根据北交大在吴磊家乡录取分数线的记录,在2018年想要进入北交大机械专业就读,最低分也要621。当时吴磊全班56位同学,只有23位考上了“211”大学。

《高三》剧照

《高三》剧照

同年8月,他坐了一夜火车来到北京,开始大学生活。对于一个军事迷,北京让吴磊“大开眼界”。到北京的一个月后,他就参加了第三届军武嘉年华:“燃烧吧!军武”。那一天,他见到了俄罗斯的军事模特,参观了步枪、手榴弹、军用压缩饼干、65式军用挎包等轻式武器和军队日常用品,还见到了那两年在网上和主流媒体都声名鹊起的军事评论家张召忠。吴磊站在会场的中间位置,隔着人群一连拍了9张张召忠台上讲话的照片,放在QQ空间上,并配上三连叹:“局座!局座!局座!”

校园里的一切也是崭新和充满趣味的。每年“十一”假期过后,学校的东区操场会有“百团大战”,那是社团迎新的日子,也是每年校园里最热闹的几天。根据北京交通大学的教学安排,大一不分专业,所有新生按学院分配上公共课,唯一的挑战就是准备每门科目的月考。学业压力不大,大家也愿意把时间投入到各种社团和学院组织的活动中。

大一这一年,吴磊尝试了很多有兴趣的新鲜事。他参加了学校的红十字会,成为人道部的一员,负责给本校和北交大附中的同学宣传国际人道法。他从网上下载了“新概念俄语系列课”,报了学校的俄语选修课,还参加了很多学校的比赛。辩论赛、健美操比赛、合唱团比赛……吴磊奔波在学生活动中心、机械工程楼和东区5号宿舍楼之间,有时候一晚上要参加两场排练。他兴奋地和这个陌生但丰富的新世界互动着,表现出一种年轻人特有的热情和纯良。他的QQ空间时常发寻物启事,有时候是自己在自习室捡到同学丢的眼镜盒和U盘,他在空间上留下物品照片,并附上自己的电话号码和学校邮箱。有时候是转发其他的寻物启事。“我有时也会转这样的帖子,但是发得不多。他真的是经常转发,只要看见了就会帮忙。”吴磊的同学林一航对本刊记者回忆。

“健谈,朝气蓬勃”,“忙碌,积极”,“走在路上会哼着歌,和人见面主动打招呼聊天”,“社交媒体的积极分子,在QQ空间和朋友圈发各种动态,常常一天三四条”。这是本刊记者采访中,不同同学对大一时吴磊的印象。新世界在他眼前展开,他以最大的善意和热忱去拥抱它。如果非要为大一时的吴磊找出点挫折,接受采访的同学能想起来的只有两点:一是他遭遇了一个青春期男生的成年礼——向喜欢的女孩表白并被拒绝。显然,中学时代专注于学业的吴磊缺乏和女生交流的经验。“他性格比较直,不太懂怎么哄女孩子,也不太懂女生要的那种小浪漫。在碰到自己喜欢的女生面前会不自觉地害羞,甚至变得木讷。”林一航对本刊记者说。那是吴磊第一次表白失败。我们不知道他花了多长时间从这段痛苦中走出来,但至少到2019年1月7日,吴磊还在朋友圈发出一个特殊的纪念日:这是认识那个女孩的第100天。

另一个称得上打击的事情是:或许因为过多时间投入到社团活动中,大一上半学期吴磊的数学只考了63分。对于一个中学时代的“学霸”来说,这个成绩多少算一个打击。大一结束那个夏天,吴磊总结自己到北京后的第一年:“大一的一年里,我经历过最辉煌,也经历了最黑暗,我对我的前程仍有诸多疑惑,但唯一确定的是,来到北京之前那种平静的生活已经一去不复返了,前程将是无尽的惊涛骇浪。”

做题

大一期末,吴磊明确了自己的专业方向,选择了机械,这是他父亲的老本行。对自己将要承继的“父业”,吴磊在朋友圈状态里做了个调侃:“毕业之后基本上就要进某个铁路局,到时候八成一天瞎折腾。”但这肯定不是这个理想主义者真正想要的生活。在学期结束,即将启程回老家的一个傍晚,吴磊登上了校园的一栋楼房天台,并拍下一张照片发在朋友圈里。照片上的北京城正是夕阳西下的时分,暮光把云彩映成微微的金黄,鳞次栉比高矮不一的教学楼与校外的居民商业楼混杂在一起,分不清界限,远处山脉依稀。照片没有配任何文字,没人知道他为何登上天台,面对这一番景象又想了什么。只是大二学年开始后,同学们发现吴磊的校园生活有了很大改变。他退出了大部分社团活动,把更多时间用在了争取更漂亮的“绩点”,努力获得保研名额上。

吴磊所在的专业,有读研计划的同学很多。林一航告诉本刊记者,他认识的学长学姐里,“近七成会选择读研”。为什么读研会成为最普遍的“毕业去向”?林一航的理解是:“我们这个专业学的东西,在对口行业里相对基础,实际应用差了一些。从学长学姐就业的经验来看,他们都建议我们读研,研究生学历更好找工作。”一组数据也能佐证他的说法:根据北京交通大学发布的2019年度毕业生就业质量报告,吴磊所在专业2019年本科签就业协议率为30.84%,而研究生的签就业协议率为74.68%。

相比参加全国统一的研究生考试,保研是相对便捷的上升渠道,但同样竞争激烈。如果想顺利保研,必须有一个漂亮的“绩点”。和吴磊同专业的同学告诉本刊记者,一般情况下获取北交大的保研需要达到两个标准:一是平均学分绩点排名在专业的前20%左右,二是挂科不能超过一门且不能挂必修课。根据这个标准,参照上一届学生前三年平均学分绩点的排名,想要进入吴磊所在专业的前20%,平均绩点要达到3.62,换算成科目平均分大概在86分左右。而且不同科目在绩点计算中,占有不同的权重比,学分越高的科目越重要。吴磊所在专业,学分最高的科目是数学类和物理类,其中数学类的微积分一和二分别占6分和5分,都是大一的课程。对于大一数学类科目刚过60分的吴磊来说,如果想要通过大二的努力拉高绩点,他大概需要科目平均分达到90分左右。

大二的吴磊在校园里的活动轨迹简洁了许多:宿舍、食堂、上自习的咖啡馆或教学楼。他把自己生活的重心从社团扭回了“做题”上。在林一航眼中,从大二开始吴磊就实行了顶级学霸的时间安排:每天早上7点多起床,背着书包去教室或者自习室,大概晚上10点多才回寝室。有课的时候,总能看见他早早坐在教室第一排中间,积极举手回答课上老师的提问。他还担任了专业课的课代表,有时还到讲台上为全体同学讲题。

没课的时候,他喜欢去机械工程楼10层的木几咖啡馆做作业或自习。咖啡馆不大,进门左侧的书架上交错摆满了绿植和老式打字机等机械模型,墙上挂着一个由齿轮组合成的钟表,机电学院很多有创业想法的同学也会选择这里作为交流的聚点。吴磊习惯坐在进门左边靠近书架的第二张桌子,点一杯浓缩咖啡,戴上耳机听着音乐屏蔽咖啡馆里吵闹的人声,开始做题。

吴磊自习时喜欢听歌。作为“00后”,他很少听同时代的流行音乐,也不熟悉当下最走红的流量明星。他喜欢的是俄罗斯的柳拜乐队和美国的Anti-flag乐队。前者是俄罗斯家喻户晓的传奇乐队,被誉为20世纪90年代以来俄罗斯最伟大的乐队,作品大多是关于友谊、爱情和爱国主义。Anti-flag则是一支来自美国的小众乐队,在YouTube上的粉丝只有4万多。乐队对美国政治社会有着超级激进态度,他们的音乐常常把矛头指向美国政府和资产阶级体制,讽刺他们的腐朽和对人民的剥削。

吴磊曾在自己的空间上说,这两支乐队的任何歌曲他都听不厌。这是大二重回“做题家”的他还留存的一点个人爱好。除此之外,他还保留了学习俄语和红十字会的人道法宣传工作。

挣扎

因为新冠疫情,吴磊和同学们的大二下半学期是在网课中度过的。林一航记得,吴磊在网课上表现依然很积极,总会在老师提问后按下“举手”键。但积极的学习姿态后面,他却在反复和对学习的倦怠感作战。他在知乎上搜索“不想学习的时候如何逼迫自己学习”的答案,把“为什么想自律却自律不起来”的高赞回答添加到收藏里。网络上他对生活的不满在增加,多次不知是调侃还是认真地抱怨自己是个废物,每次考试前转发“高分保通过”的祈福帖子也愈来愈频繁。

大二的科目想拿到高分并不容易。大学物理、理论力学还有概率论与数理统计是大二上学期学分最高的科目,分别是4、4和3.5。据林一航回忆,这两门科目当时挂科的同学非常多,大概有两到三成。吴磊也不例外,他曾在复习周抱怨自己遭遇了理论力学和大学物理的同步降维打击,还吐槽概率论与数理统计“让他暴躁”。林一航记得,“这门课程当时挂了400多人,挂科的同学当时还建了个微信群”。

2020年的5月4日青年节,爱写历史纪念日的吴磊没有为这个节日打卡,而是转了一篇评论《后浪》演讲的文章。《后浪》演讲是B站前一天下午发布的,当晚传播量就达到近300万。在一片赞扬声中,吴磊转的这篇文章并没有加入对“年轻”的崇拜和赞叹,而是着眼于当今青年面临的发展问题:毕业即失业、收入分配差距大、工作压力重等等。吴磊在转发后留言:“真正的英雄主义只有一种,即在认清生活的残酷本质之后依然热爱生活。但我没有这样的勇气,我只想做粘在生活车轮上一块铲不掉的口香糖,蒸不烂,锤不扁,炒不爆,这样兴许也不错。”

《我才不要和你做朋友呢》剧照

《我才不要和你做朋友呢》剧照

疫情控制住后,转眼到了2020年9月,吴磊和同学们返校升入大三。虽然恢复线下教学,但考虑到疫情尚不稳定,学校决定压缩教学周,将以往的18周压缩到16周,大部分课程会在15周前结课并立刻考试。从第8周开始,每周末还会安排本该在寒假上的小学期课程。过于紧凑的课程让人疲惫,一位高一级的学长写道:“碰到一位2018级熟悉的学弟,他说他已经整整一个月没有休息过了,周一至周五上课,周末上小学期。我听到只能说一声加油,并报以苦笑。其实2018级的压力之大,我们这些2017级的人非常能理解。去年没有压缩教学周,没有将正常教学周和小学期混在一起,我们已经非常疲惫,经常熬到夜里两点,回寝室倒头就睡。”

吴磊依然每天7点多就背着书包离开寝室,晚上10点多才回来。尽管新学期开始后,周边同学并未察觉吴磊有什么异样,但在他自己的学习打卡记录里,多了不少沮丧无力的信息。10月2日:“今天自己不太对劲,所有事情都半途而废,学习也是,打游戏也是,我不知道自己怎么了。”10月5日:“真好啊又是一事无成的一天。”10月18日:“吴某学习了吗?没有,要做自我检讨。”10月25日:“抛弃幻想,准备挂科。”

距离坠楼前整整一个半月——11月1日。吴磊转发了一条朋友的状态,并写道:“真正的大事业都是在默默无闻之中完成的,那些咋咋呼呼要做的事情到最后反而做不成。——所谓的‘大事业’,当然也包括suicide(自杀)。”这是吴磊第一次,也是唯一一次在他的状态里,隐秘地用英文提到“自杀”这个字眼。在对未来的迷茫和学业压力下,间歇性的崩溃似乎对绝大多数高校学生都不陌生。没有人察觉,吴磊的话是个人情绪的瞬间释放,还是死亡的种子在发芽?

在谈到吴磊坠楼前是否有任何征兆时,林一航回忆起11月21日。那是一个周六,在小学期课堂上,老师指出吴磊的画图基础数据不对。当发现自己需要重新计算所有数据时,吴磊当即合上电脑,背着书包径直走出门去,随后发了条朋友圈:心态崩了,我怎么能蠢成这个样子。配图是北交大同学自己做的表情包——在北交大标志性教学楼前有三个大字“不学了”。林一航说:“我们感觉他很沮丧,但也觉得很正常,我们都会这么吐槽自己的倒霉事和低级错误。”

林一航最后一次看到吴磊,是坠楼前一天上午的最后一节大课。那天吴磊没有坐在教室的第一排,而是在最后一排右侧的角落里。“我从后门离开时正好经过他的位置。我叫了他一声,他没有反应。我记不清他是不是戴着耳机,反正他没有理我,像是在听音乐,又像是在出神。听说当天晚上他还陪一个朋友去上了另一门课。课程结束后,大家都准备起身离去,吴磊却一头趴在了桌子上,一个人待了很久,谁叫他也没有反应。”

(文中吴磊、林一航为化名,实习记者张佳婧、李玥对本文亦有贡献)