我们需要的是科学的励志,只有你的理论具有普遍意义,你的成功才可以被复制。

科学的励志和励志的科学

励志类书籍的流行,也许是一个国家全面进入现代化,都市白领变成普遍职业的必然结果吧。我们看今天的中国各大书店的畅销书排行榜,这类完全不计较文笔,用最直白的语言告诉你怎么“成功”的书籍占据了书架最显眼的位置。这种书在文艺青年眼里显然上不了台面,先不说追求所谓成功并不是什么了不起的情怀,就算那些已经成功了的人,又有什么值得赞赏的呢?然而对于普通青年来说,如果能通过读书来了解一些前辈的经验,掌握一点做事的方法,甚至哪怕仅仅获得一种更加乐观向上的精神,其实都是很不错的收获。读书难道不就是为了这些吗?

我不是文艺青年,可是如果你非让我在公共场合拿一本《克林顿教我5天成功的秘密》或者《30天迅速拥有超级人脉》,我也会感到极端不好意思。这种强调方法简便易行的励志书一看就不可能有什么学术价值,而且还暗示读者贪婪而又懒惰。中国市场的励志书特别喜欢谈“人脉”,讲人脉的书随便就能找到几十本。如果再加上从人脉衍生出来的相关领域,比如关于“谈话的艺术”“影响力”,乃至“气场”,我们可以轻易地发现:在中国,社会关系就是第一生产力。而据大前研一《低智商社会》的介绍,日本的励志类畅销书比较强调“品格”,似乎跟武士道精神一脉相承。世界上最大的励志书生产国当属美国,美国最爱谈的则是“积极正面的思维”,特别重视自尊和自信。

这些励志流派的问题在于它们或者是某个成功人士的个人感悟,或者是某个记者搜集的八卦逸事,甚至是某个作家臆想出来的心灵鸡汤,它们都不是科学理论。在个人传记里,成功人士往往拥有传奇经历和突出个性;在八卦逸事里,成功很大程度上是因为他会耍嘴皮子;在心灵鸡汤里,成功是因为他有正确的价值观,是个好人。可是你怎么知道这些道理是不是可重复和可检验的呢?也许这帮人只不过是运气好而已!我们需要的是科学的励志,只有你的理论具有普遍意义,你的成功才可以被复制。

幸运的是,现在已经有了一些科学的励志书,它们不再依赖名人逸事,而是借助实验和统计。这些书中的理论背后都有严肃的学术论文作为依据,它们是几十年来心理学和认知科学进步的结果。在科学家看来,乔布斯的个性管理也许根本不值得推广,而扎克伯格的所谓天才霸业,远远比不上一群普通学生在几个月内的整体进步有研究价值。科学家,是励志领域一股拨乱反正的势力。比如著名记者格拉德威尔的《眨眼之间:不假思索的决断力》(Blink

)一书曾经被视为新思想的代表,如今在科学家的著作里却经常被当成反面教材引用。

然而即便是科学的励志,也不见得就能一锤定音地告诉我们该怎么做,对很多问题科学家也不知道答案。但是有一个励志理论最近似乎成熟了,这就是意志力。去年,佛罗里达州立大学的心理学家罗伊·鲍迈斯特(Roy Baumeister)和科学记者约翰·蒂尔内(John Tierney)出的一本名为《意志力》(Willpower

)的书,就是对这一领域研究成果的严谨而又通俗有趣的介绍。这本书不仅仅是一种“科学的励志”,而且因为它说的就是励志的“志”本身,所以又是“励志的科学”。

想要知道什么品质对成功最重要,科学的办法不是看名人传记,而是进行大规模的统计。你要做的事情很简单,只要把所有可能有用的品质都列举出来,找很多人进行测试,看看每个人都有些什么品质,然后看看哪些人是生活中的成功者。有了这些数据之后,只要考察那些成功者都有而不成功者又没有的品质,你就知道决定成功的可能是什么品质了。有一项研究,它对大学生的30多项品质进行了统计,发现其中绝大多数对学习成绩几乎没有影响。有的人外向,有的人内向,有的人幽默,有的人严肃,这些人学习的好坏纯属偶然。

真正能左右学习成绩的品质只有一个:自控。

能管住自己,该上课的时候就去上课,该写作业写作业,多学习少看电视,这个品质就是学业成功的秘密。统计表明,想要预测一个学生的大学成绩,自控能力甚至是比智商和入学成绩更好的指标。

不但大学生如此,在职场上也是自控能力强的人更受欢迎。他们不仅工作干得好,而且更善于控制自己的感情,更能从别人的角度思考,更不容易出现偏执和抑郁之类的心理问题。研究者普遍认为,排除智力因素,不管你心目中的成功是个人成就、家庭幸福还是人际关系,最能决定成功的只有自控。

自控需要意志力。一般人可能认为意志力是一种美德,应该通过教育的方式提升思想的境界来培养。然而实验表明,意志力其实是一种生理机能。它就好像人的肌肉一样每次使用都需要消耗能量,而且用多了会疲惫。在作者鲍迈斯特本人领导的一个著名实验中,作为受试者的学生们被要求事先禁食,全都饿着肚子来到实验室,然后他们被随机地分为三组(一个控制组和两个实验组)。学生们以为实验的目的是测试他们的智力。他们的任务是做几何题,而他们不知道这些题其实都是无解的,实验真正测量的是他们愿意在题目上坚持多长时间才放弃。控制组的学生直接做题,他们每人平均坚持了20分钟。而两个实验组学生在做题之前则先被带到另一个房间,面对刚烤好的巧克力饼干和一些萝卜。实验人员告诉第一组学生可以随便吃饼干或萝卜,但是要求第二组学生只能吃萝卜。你可以想象自己在饥饿状态下看着热气腾腾的饼干而不能吃是一种什么感觉,你需要强大的意志力才能只吃萝卜!

第二组学生抵制住了饼干的诱惑。然后两组学生都被带去做题,结果饼干组跟控制组一样,坚持了20分钟,而萝卜组只坚持了8分钟。唯一的解释是,萝卜组的意志力在抵制饼干诱惑的时候被消耗掉了。

意志力是一种有限的资源,你用在这里就没法用在那里。为什么统计表明总能按时交作业的学生反而经常穿脏袜子?为什么每当期末考试之前学生们更容易吸烟,不注意饮食和个人卫生?因为他们的意志力用在学习上了。如果一个人在工作中用到很多意志力,回家以后就很难再用。双职工夫妇很容易为了小事吵架,因为他们懒得控制自己的情绪。反过来说,如果让他们早点下班,虽然在一起的时间增加了,争吵却减少了。

如果使用意志力会消耗能量,那我们可以通过补充能量的办法提高意志力吗?事实正是如此。在作者的另一个实验中,研究人员偶然发现如果在实验过程中给受试者喝一点含糖的饮料,比如果汁,他们的意志力就会被增加。而且必须用真正的糖,甜味替代品没用。据此,研究者推断:人的意志力能量来自血液中的葡萄糖。这一说法在丹尼尔·卡尼曼的《思考,快与慢》一书中也得到了采纳。葡萄糖理论有很多佐证,比如低血糖症患者的意志力就比较薄弱。研究发现,他们很难集中注意力和控制自己的负面情绪。糖尿病患者的血液中有很多葡萄糖,可是他们不能合理地运用它们,所以意志力也比较薄弱。作者形容糖尿病患者就好像一个人守着一大堆柴火却没有火柴一样。更有甚者,有芬兰科学家仅仅通过测量即将被刑满释放的犯人的葡萄糖耐受性,就能以超过80%的准确度预测他们是否会再次犯罪!

这样看来,当一个人没有意志力的时候,我们似乎不应该指责他的“人品”——正如你不应该指望瘦小的人拿重物,或者让跑累了的人爬楼梯。但这并不是说意志力是完全客观不可控的。实际上,我们可以想办法合理地支配这种资源,甚至像锻炼肌肉一样增加意志力的容量。而这一切必须建立在对意志力的科学的认识基础之上。

一个有意思的发现是:做选择会消耗意志力。在一个实验中,受试者面对很多礼物,而每个人只能带走一样。第一组受试者被实验人员不停地问:“你要铅笔还是要蜡烛,如果要蜡烛的话你要这种蜡烛还是那种蜡烛,你要这个蜡烛还是要T恤衫,你要黑色T恤衫还是白色的……”不停地让他们做选择。而另一组受试者被带也要对每一个东西进行评估,比如问他们这个东西对你来说价值大不大之类的问题。两个组做的事要消耗同样多的时间。选定了礼物之后,两组受试者被带到另一个房间测试自控能力:把手放到冰水里,看他们能坚持多长时间。结果发现,做了很多选择的这一组人,能坚持的时间要少得多。

这就是为什么我们在意志薄弱的时候不愿意做选择的原因。此书提到,商家非常理解这个被称之为“决策疲劳”的原理。买新车的时候往往会有很多升级配置的选项,而聪明的销售总是让你刚来的时候先对一些花钱少的配置进行选择。等你连续决策到选累了以后,他再向你介绍价格贵或者根本没用的选项,比如要不要来个防锈?而这时候,你的意志力已经没办法对抗他的推荐了。更有意思的是,采取这种先易后难的选择顺序,顾客对购物体验的评价往往还更高。

冒险也需要意志力。统计表明,以色列犯人的假释申请批准率为35%,而能不能被批准与审核这个申请的法官……什么时候吃饭很有关系。如果这个申请是在法官刚刚吃完早餐或午餐的时候审核的,那么它的批准率是65%,然后随着时间慢慢降低。等到临近下一顿饭两个小时前,法官已经感到饿了的时候,批准率几乎是零。意志薄弱的法官们做出了风险最低的决断。

为什么广告要用美女?因为美女,哪怕仅仅是美女的照片,都能降低男性的意志力。善于自控的人可以为长远打算而拒绝短期诱惑,比如他们为了能在一个月以后得到150美元而放弃立即可取的100美元。但是一个实验发现在做这种选择之前如果让受试者看一些名车或者美女的照片,他们的意志力就会减弱。效果最明显的是美女照片:之前选择等待150美元的男性受试者,看完美女照片后很多选择了100美元。名车和美女照片只对女性略有影响,而美男照片则几乎没有影响。

除了好习惯可以减少意志力消耗,作者提到另一个重要的自控手段是自我监视。实验表明,仅仅在房间里放一面镜子就能让受试者的自控力增加不少。据此,作者建议我们把自己经历的每一秒时间、花的每一分钱都上传到专门的网站上以作为记录。如果这也不能让你管住自己,你还可让别人来监控你。比如你可以把一笔钱交给朋友或者专业网站代管,并宣布如果你不能在规定的时间内完成一项任务,比如戒烟,他们就有权把这笔钱捐给慈善组织!

怎样提高意志力?柔日读史,或者看个热血电影?这些传统智慧并没有科学根据。而一些比较现代的鸡汤式建议,比如多想一些高兴的事来获得“正能量”,或者“态度决定一切”之类,本质上都是用自我暗示的办法调节情绪,对提高意志力其实没作用。

真正有效的办法是“常立志”。意志力是一种通用资源,这意味着你可以通过做一些日常小事来提高意志力,然后把它用在其他事情上。此书提出的一个有效的练习办法是做自己不习惯做的事。比如你习惯用右手,你可以有意识地用左手。你还可以强迫自己说的每一句话都必须是书面语的完整句子,而不得出现俚语、省略语和脏话。在一项实验中有三组学生分别想提高自己的学习、省钱和健身能力,结果通过一段时间内在实验室对着屏幕锻炼注意力来提高意志力后,他们不但各自想要提高的能力提高了,,而且还顺带提高了其他两个能力。

意志力显然不是人们喜欢自夸的能力。作者感慨,明星们在发表获奖感言的时候从来没有说过我成功是因为我能控制自己!尽管他们失败的时候有时候会提到自己没有控制好自己。也许一百年前的人还比较爱讲意志力,现在的人,尤其是美式教育,热衷的是自尊和自信——有人统计最近几十年来歌曲中“我”这个词出现的频率明显增加。但高自尊并不导致高成就,事实上,那些自尊过度的人往往会发展成自恋。

中国的教育改革家们一天到晚就想着把强调自控的中式教育改成强调自尊的美式教育,这其实是舍己之长用人之短。看中式教育理念行不行的科学办法不是对比中国大学和美国大学,而是考察那些生活在中式家庭传统,又同时在美国上学的孩子。尽管亚裔只占美国人口的4%,亚裔学生却占到斯坦福等顶级名校的四分之一。亚裔不但比其他族裔在获得大学文凭方面比重更大,而且他们毕业后的工资也比平均水平高25%。一般人把这个成就归结为亚裔的智商高,但统计表明同样是进入一个高智商的行业,白人需要的智商是110,而亚裔只需要103。

亚裔靠的是意志力。有实验发现,中国的小孩从两岁开始就比美国的小孩有更强的自控能力。可能是基因的问题,因为中国的多动症儿童比美国少得多。也可能是传统的问题,因为中国的父母更早地要求孩子控制大小便。不管是什么,中国文化虽然不怎么擅长科学思维,也不太明白意志力到底是怎么回事,它却在意志力的实践上遥遥领先。这难道不是我们的优势吗?那些全神贯注听讲的小孩,比每隔三分钟就得吃点零食的小孩酷多了。

练习一万小时成天才?

怎样成为某一领域的顶尖高手?

现在所有人都知道一个标准答案:练习一万小时。

“一万小时”这个说法来自马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)的《异类》(Outliers

)一书。此书的影响巨大,它告诉我们天才不是天生的,是练出来的,而且要练习一万小时。可是,如果一个年轻人想要把自己变成顶尖高手,光知道一个“一万小时”的口号毫无意义。

各个领域需要的练习时间非常不同。成为顶尖高手的确需要长时间的练习。每天练3小时,完成一万小时需要十年的时间,但这只是达到世界水平的最低要求。很多领域要求的训练时间远超过一万小时,比如对音乐家而言,需要训练15~25年才能达到世界级水平。而在某些领域内,如果一个人很有天赋而且训练得当,他也能在非常短的时间内就成为顶尖高手。

强调练习的同时绝对不能否定天赋的重要性。对体育和音乐之类的项目来说,没有天赋可能再怎么练也没用。一项2014年的最新研究发现对音乐来说天赋比练习时间重要得多。一对基因相同的同卵双胞胎的练习时间相差两万多个小时,但是他们的音乐水平居然是一样的。也许一个人最后的成就,不是练习加天赋,而是练习乘以天赋,一项是零最后结果就是零。

真正的关键根本就不是训练时间的长短,而是训练的方法。

练习,讲究的并不是谁练得最苦,或者谁的心最“诚”。业余爱好者自娱自乐式的练习和专业选手的训练是两个完全不同的概念。外行往往只看到专业选手是全职训练的,而且练得挺苦,却忽视了训练方法的重要性。

坏消息是高水平训练的成本很高。你需要一位掌握这个领域先进知识的最好的教练,你需要一个有助于你提高能力的外部环境——这通常意味着加入一所好大学或者入选一个好的俱乐部,你要能忍受一点都不舒服的训练方法,而且你需要投入非常多的训练时间。

好消息是各个领域的不同训练方法存在着一些共同特征。这意味着哪怕我们并不是真的想成为世界冠军,也可以借鉴一些世界冠军的训练方法来完善自我。比如我从来没有争夺诺贝尔文学奖的愿望,但我也可以在业余时间使用科学的练习手段来提高一点自己的写作水平。

科学的练习方法并不是从天而降的神秘招式,它在一定程度上已经存在于我们的生活之中。它不是科学家的发明,而是科学家对各领域高手训练方法的总结。人们一直在各个领域中不自觉地使用这些方法。

在过去的二三十年内,心理学家们系统地调研了各行各业内的从新手、一般专家到世界级大师们的训练方法,包括运动员、音乐家、国际象棋棋手、医生、数学家、有超强记忆力者,等等,试图发现其中的共性。他们的研究甚至细致到精确记录一所音乐学院的所有学生每天干的每一件小事,统计他们做每件事所用的时间。他们调查这些学生的父母情况和家庭环境,并了解学生在来音乐学院以前的学习情况,比如从什么时候开始练琴的。他们甚至要求这些学生写了一个星期的日记。心理学家们把获得的所有数据汇总在一起,与学生们的音乐水平对照,来寻找使那些音乐天才脱颖而出的关键因素。

现在,这项工作已经成熟了。2006年,一本900多页的论文合集,《剑桥专业知识与专家技能手册》(The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance

)出版。此书汇总了多位心理学家的研究结果,系统地分析了各个领域内专家的训练方法,并与神经科学及认知科学最新研究成果相结合,对这些方法的机制进行了科学的解释。这是“怎样练成天才”研究的一本里程碑式的学术著作,此书直接引领了后来的一系列畅销书的出现,包括格拉德威尔的《异类》、科尔文(Geoff Colvin)的《天才源自刻意练习》(Talent is Overrated

)和科伊尔(Daniel Coyle)的《一万小时天才理论》(The Talent Code

),等等。这个领域至今仍然在不断进步,随时都有新的理解和应用。

这套统一的练习方法,就是“刻意练习”(deliberate practice)。首次提出刻意练习这个概念的是佛罗里达大学心理学家安德斯·埃里克森(K.Anders Ericsson),此后,不同研究者和作者对刻意练习的具体内容有各种解读。这里我把我所了解的内容综合起来,去除一些不重要的,总结成以下四点:

1

.只在“学习区”练习。

2

.把要训练的内容分成有针对性的小块,对每一个小块进行重复练习。

3

.在整个练习过程中,随时能获得有效的反馈。

4

.练习时注意力必须高度集中。

我们将逐一解释它们的意思,但在此之前,我还想再说几句练习的重要性。

许多人认为把困难的事业干成,比如说解决科学难题,或者某个体育项目的腾飞,靠的是干事业的人的某种“内在”品质。如果一个人取得了了不起的成就,比如说陈景润在哥德巴赫猜想上的重大突破,媒体就喜欢把成功归结于他的拼搏精神。成功的秘诀居然如此简单,即你要做的就是豁出去拼,以至于很多民间科学家误以为科学研究的突破只要用足够多的汗水就能换取到,而把大好的时光花费在自己根本不懂的项目上。

可是,如果是中国人怎么干都不成功的事业,比如说足球,媒体上就会出现一些需要更高文化程度才能理解的分析:把失败归结于中国人的素质、中国的整个体制,甚至是传统文化。这时候成功就变得复杂了——为了能在世界杯上赢两场球,居然需要整个中华民族进行一次反思?

我不太赞同这种凡事往特别简单或者往特别复杂了说的思维。首先,干事业不是靠拼命就行,不但证明数学定理不是拼命得出的,就连打仗也不是仅靠拼命就能取胜的。其次,干事业就是干事业:想去世界杯赢两场球,你研究足球就可以了,没必要先把官场文化和春秋以来的儒家思想都研究、批判和改造一遍。

我国学人还往往过分强调“功夫在诗外”这句陆游的名言,认为提升综合素质是一个人成为任何领域高手的关键。殊不知这句话是陆游在84岁时说的,而且其原诗的前两句明确指出“我初学诗日,但欲工藻绘”!我曾经多次看到报道说前总理问计于某位德高望重的老科学家,说怎么才能提高我国的科学教育水平。老科学家说应该注重艺术修养教育,比如音乐。另有更多人建议应该学哲学,因为“哲学指导科学”。的确有些科学家喜欢音乐,也的确有些科学家谈论哲学,可是你有什么统计数据能证明音乐、哲学与搞科研好坏的关系?这是典型的从名人传记里悟出来的,而不是科学地调研出来的道理。

如果你想成为一个科学家,你就应该好好学习基础知识,掌握基本技能,比如算算微积分、写写计算机程序,然后尽快找到一个好的导师,在他的指导下,从学徒开始做,做真正的科学研究。如果有一个人,认为搞科研“功夫在诗外”,一天到晚研读牛顿等古代科学家的传记,给古今中外的科学家搞排行榜,在博客上写好多科学家的趣闻逸事,跟伪科学和民间科学家做斗争,甚至希望通过研读西方近代哲学和中国古代哲学,提升自己的人文素养这样的办法去学习搞科研,那就是缘木求鱼了。

真正提升我们水平的不是文化,不是艺术,不是哲学,不是制度,不是自虐,而是刻意练习。

训练方法是在不断进步的。比如作曲,假设一名普通学生使用普通训练方法6年所能达到的水平,另一个学生使用新的训练方法3年就能达到,那么我们可以说这个新训练方法的“有效指数”是200%。有人研究得出,莫扎特的训练方法的有效指数是130%。而20世纪的天才们也许没有莫扎特有名,但其训练水平都能达到300%到500%!13世纪的哲学家罗吉尔·培根曾经认为任何人都不可能用少于30年的时间掌握数学,而现在的学生十几岁的时候就已经学到了许多数学知识,因为教学方法进步了。事实上,我们今天的所有领域都比过去做得更好,体育界的世界纪录被不断打破,艺术家们的技巧也是过去的人们根本无法想象的。查理·芒格有句话说得好:人类社会只有发明了“发明的方法”之后才能快速发展——这里我们也可以说,我们只有学习了“学习的方法”之后才能快速进步。

训练方法的重要性的另一个体现是“天才”的扎堆出现。比如有一段时期俄罗斯对女子网球,韩国对女子曲棍球,更不必说中国对乒乓球,拥有绝对优势。难道别的国家的人就天生不适合从事这些项目吗?其根本原因在于这些国家已经掌握了一套科学的训练方法,而且该国能找到足够多的人来接受这种训练方法,以至于可以批量生产优秀运动员。

更进一步,哪怕你这个国家并不擅长这个项目,只要有一名教练掌握了科学训练法,他就可以带出顶尖高手。比如中国并不是花样滑冰(简称“花滑”)的传统强国,而且这项运动甚至根本就没有群众基础。相比之下,美国的很多孩子从小就学,而且是父母花钱请教练让孩子学的。然而中国却出现了申雪、赵宏博、庞清、佟健这样的世界顶级高手,他们在奥运会上摘金夺银。这在相当大的程度上,是教练姚滨之功。

姚滨20世纪80年代初作为运动员代表中国参加冬奥会,因为他做的动作完全脱离主流,竟然把外国选手都给看乐了——中国连花滑的门都没摸着。你根本没有这个土壤!可是姚滨不信什么土壤,他只信科学训练。他在没有外国花滑教材的时候竟然自己从体育理论和实践中摸索出了一套训练方法,甚至从编舞、音乐到运动员服装都自己设计制作,最终带出了世界冠军。

想要成为某一领域的顶尖高手,关键在于“刻意”地在这个领域内,练习。

1.只在“学习区”练习

科学家们考察花样滑冰运动员的训练,发现在同样的练习时间内,普通的运动员更喜欢练自己早已掌握了的动作,而顶尖运动员则更多地练习各种高难度的跳跃动作;普通爱好者打高尔夫球纯粹是为了享受打球的过程,而职业运动员则在各种极端不舒服的位置打不好打的球。真正的练习不是为了完成运动量,练习的精髓是要持续地做自己做不好的事。

心理学家把人的知识和技能分为层层嵌套的三个圆形区域:最内一层是“舒适区”,是我们已经熟练掌握的各种技能;最外一层是“恐慌区”,是我们暂时无法学会的技能;二者中间则是“学习区”。

比如说,我们看一本书,如果这本书所说的内容都是我们熟悉的,完全符合我们已有的观念,那么这本书就在我们的舒适区内;如果这本书所说的内容与我们原有的观念不符,但是我们在思考之后仍然能够理解接受,那么这本书就在我们的学习区内;如果这本书我们根本就理解不了,那么这本书就在我们的恐慌区内。

有效的练习任务必须在训练者的学习区内进行,它具有高度的针对性。训练者必须随时了解自己最需要改进的地方。一旦已经学会了某个东西,就不应该继续在这上面花时间,应该立即转入下一个困难点。

在舒适区做事,叫生活;在学习区做事,才叫练习。

持续进步的关键就是持续地在学习区做事。为什么大多数童星长大以后就不行了?这并不是因为他们小时候练得太累把自己练“废”了,而是因为早期实在太辉煌,而辉煌会把人的思想留住。但更重要的原因在于童星们早早地就获得了一个足以取得骄人成绩的舒适区,这个舒适区里面的技能是他们扬名立万的资本,是他们的竞争优势。没有人愿意放弃自己的优势项目,这就严重阻碍了他对新技能的学习,并逐渐丧失竞争力。成年人的竞争需要的是新的技能。搞科研跟参加数学竞赛是两码事,演中年女人跟演小女孩是不同的表演,成人职业足球跟青少年业余足球是两种踢法!

只在学习区练习,很难。学校里的教学往往是几十人按照相同的进度学习知识,这种学习是没有针对性的。同样的内容,对某些同学来说是舒适区,根本无须再练,而对某些学生则是恐慌区。科学教学必须因材施教,小班学习,甚至是一对一的传授。真正的训练与其说是老师教学生,不如说是师傅带学徒。

所有人都想挑战自我,但在实际生活中,人们主要的精力都被放在一些驾轻就熟的事情上。就算有充分的条件离开舒适区,人们也会不由自主地待在那里。年龄越大的人群中,人和人的思想差别就越大。任何一个看过迈克·华莱士“谈笑风生”的人都会对这位八九十岁的老人言语中的机锋所折服,而有些人到了80岁智力就退化到了8岁。这就是不断学习的重要性。

假设有一个人,他无比严格地执行“要待在学习区”这个教条,从小到大不停地进步,他会是一种什么状态呢?答案是他会变成泰格·伍兹。

伍兹挥杆。动作已经开始了。这时候比赛现场突然有异动。比如说有个观众大声喊叫,或者有人突然跑出来。总之这个异动将会干扰伍兹的动作。伍兹会把做到一半的动作生生停住!然后调整姿势,重新开始。普通观众看到这个场面也许没什么,而会打高尔夫球的人看到之后,用单田芳的话说,就是“无不惊骇”!

当我们把一件事练熟以后,我们会把这件事“自动化”。比如开车,不会开车的人需要注意力高度集中,而开熟了的人基本上可以一边打电话一边开,甚至你问他怎么开的,他都说不清楚。开车这件事已经进入他的舒适区。普通人打高尔夫球也会产生“自动化”,他们挥杆之后就失去了对球杆的控制——如果半途有人干扰,他们就会把球打飞,或者根本打不到球。打得越多,这种“自动化”现象就会越严重。而真正的职业高手,绝对不允许自己“自动化”。那么,他们如何做到不“自动化”?因为他们没有舒适区!一旦他们发现自己对这一项技术的掌握已经可以了,他们就会立即进入下一项更难的项目。他们绝不会在一个已经被自己证明是简单的项目上继续训练,这也有效地避免了“自动化”的产生。他们的训练永远追求更高的难度。一定程度的“自动化”非常有用,我们不可能每做一个动作都有意识地给每个关节、每块肌肉安排任务,但是“自动化”到不管不顾地执行则是错误的。

中超江苏舜天队(江苏苏宁足球俱乐部前身)前主教练德拉甘曾经在一次记者采访中提到,中国球员“看问题都只会看直线,懂得曲线思考的几乎没有”——我看过太多球员在机械地练习下底传中,结果到了联赛里,很多球员不管队友身边站了多少防守队员,也不往旁边看一眼,直接就按照习惯一踢,传丢一次不算,还会接连犯同样的错误。

中国这种训练足球的办法把球员给练“废”了。如果是泰格·伍兹,他一定会从易到难,针对禁区里不同的情况练习不同的下底传中,或者别的处理办法。而中国球员只会一种下底传中。这种传中方法显然早就已经是球员的舒适区,可是他还在练!他可能已经能够完成非常准确的传中球,只不过这种机械化的准确就如同有的民间运动员专门练习在无人防守的情况下远距离投篮一样没用。这就是为什么德拉甘在同一篇访谈中说:“过于追求单个技术动作的准确性是我看到的最不可取的方式。”

我们听过这样一个民间传说。说有一个学生,他对课本的掌握已经到了这样的程度:你随便说一个东西,他都能告诉你在课本的哪一页。请问这个学生学得怎样?答案是他已经学“废”了。一旦你会了,就赶紧进入下一关。把这一关的攻略倒背如流没有任何意义。我国的高考制度其实是在鼓励学生“自动化”,因为考题的难度有上限,一个好学生反复练习的结果就是对解题的“自动化”。他本该把时间用到学习更高级的东西上去。

你的舒适区已经给你带来了多大的荣誉,留在这个舒适区就有多大的诱惑。我经常在微博上看那些著名的“公共知识分子”(简称“公知”)的发言。如果你初上微博,你会觉得他们说的话非常有特点,有时候简直是真知灼见。但是时间长了以后,你就慢慢发现他们说来说去永远都是那一套。我甚至觉得如果这帮人突然消失了,别人完全可以编写一个机器人程序替他们发微博。世界上的新闻每天都不一样,但是他们对这些新闻的解读和评论永远不变,他们的发言有高度的可预测性。他们的思想死在了舒适区。

脱离舒适区,需要强大的意志力,甚至是一种修炼。巴菲特很早就已经通过股票获得了巨大财富,但是80多岁仍然在不断学习新东西,因为他知道能让他过去赚钱的知识未必能让他现在继续赚钱。不断更新的知识使得巴菲特敢买中石油和比亚迪这样的他原本不熟悉的企业的股票。对另一些人来说,脱离舒适区本身就是一个很好的生活目的。马克·扎克伯格作为脸谱网(Fa cebook)的创始人和CEO,可能是现在世界上最年轻的富豪之一。他唯一的任务就是把脸谱网做好。从这个角度看,他目前似乎没必要不断挑战新领域,但是他仍然害怕留在舒适区。扎克伯格的做法是每年给自己设定一个新目标来测试自己的自制力。这些目标跟公司的运营没有什么关系,简直纯粹是为了挑战而挑战:2009年是每个工作日戴领带,2010年是学习中文,2011年是只吃自己杀死的动物,2012年是重新开始写代码,2013年是每天认识一个新朋友,2014年是每天写个表示感谢的便条。

所以,世界上有一帮人,他们一天不进步就难受。

华尔街日报记者沃尔特·莫斯伯格曾经在乔布斯临死前采访过他一次。那个时候,全世界包括乔布斯本人,都知道他很快就要死了。这时候的乔布斯是个什么状态呢?莫斯伯格写道:

在进行了肝移植手术后,尽管仍在家中静养,但我依然受邀前往他的家中。尽管我很担心他的身体,但在他的坚持下,我们还是走向了附近的公园。

他解释道,他每天都会出来走走,而且每天都会给自己制定一个更远的目标,今天的目标就是附近的公园。我们边走边谈,他突然停了下来,看起来情况不妙。我恳求他回家,还特意告诉他,我不懂心肺复苏,因此第二天的报纸上可能会有这样的标题:《无助的记者导致史蒂夫·乔布斯命丧街头》。

但他却笑了,并拒绝了我的要求。

莫斯伯格说:“停了一会儿后,他继续走向公园。”

2.掌握套路

现在我们要说刻意练习的最关键部分了:基础训练。当一个运动员进行“基础训练”,或者一个学生学习“基础知识”的时候,他到底练的是什么,学的又是什么呢?

是套路。

我们先来做个小实验。请你在一分钟内记住下面这十四个字,可以不分先后顺序:

山州 吴男 十钩 不收 带儿 取关 何五

就算你真能记住,我也敢打赌第二天你就会忘记。可是如果我把这十四个字重新排列组合一下:

男儿何不带吴钩 收取关山五十州

你很可能一秒钟就能记住,因为你早就知道这句诗!

人所掌握的知识和技能绝非零散的信息和随意的动作,它们大多具有某种“结构”,这些“结构”就是套路。下棋用的定式,编程用的固定算法,这些都是套路。

心理学研究认为人的工作能力主要依靠两种记忆力:“短期工作记忆”(short term working memory,有时候也简单地称为“短期记忆”)和“长期工作记忆”(long term working memory)。短期工作记忆有点类似于电脑的内存,是指人脑在同一时刻能够处理的事情的个数——一般来说,我们只能同时应付四件事情,多了就不行了。短期工作记忆与逻辑推理能力、创造性思维有关,换句话说,跟智商非常有关系,它很难通过训练得到提高。

长期工作记忆存储了我们的知识和技能。它有点类似于电脑的硬盘,但比硬盘高级得多。关键在于,长期工作记忆并不是杂乱无章、随便存储的,它以神经网络的形式运作,必须通过训练才能存储,而且具有高度的结构性。心理学家把这种结构称为“块”(chunks)。比如,一场棋局在普通人眼里就是一些看似杂乱摆放的棋子,而在职业棋手眼里这些棋子却是几个一组分成了很多块的,通过识别这些块,职业棋手可以很容易地记住棋局,甚至同时跟多人对弈盲棋。更简单地说,如果普通人看到的是一个个字母,职业棋手看到的就是单词和段落!

人的技能,取决于这两种工作记忆。专家做的事情,就是使用有限的短期工作记忆,去调动自己几乎无限的长期工作记忆。而刻意练习,就是在大脑中建立长期工作记忆的过程。

可以想象:一个只认识字母但不认识单词,更看不懂段落的人,面对一本英文书会是什么情况。我小时候曾经非常看不起死记硬背,有一段时间想要学围棋,但总觉得背定式是个笨功夫,高手难道不应该根据场上的局面随机应变吗?但事实是,随机应变才是笨办法。定式和成语典故、数学定理一样,是人脑思维中的快捷方式。在这种情况下如果他这么走,我应该怎么应对,如果他再那么走,我又应该怎么应对,这些计算如果每次遇到都现场算是算不完也算不好的。好在前人早就把各种可能性都算明白而且找到最优解了。在生活中跟人讲道理,如果每次遇到类似的道理都重新推演一遍可能谁都做不到,现在有了成语和寓言,只要一句“唇亡齿寒”或者“酸葡萄”,任何受过最起码教育的人都能立即理解你的意思。

两种套路

对于脑力工作者来说,水平的高低关键要看掌握的套路的多少。所以,艺术家要采风,棋手要打谱,律师要学案例,政客要读历史,科学家要看论文。这些东西都需要记忆力。现在有了书籍和网络,人们已经不再直接追求记忆力了,但是在古代,记忆力几乎就是一个人最重要的学术能力。至今,非洲的某些部落首领断案的办法,仍然是从自己满脑子的谚语和俗语中找到一句适合当时情形的话,来让双方都满意。孔子说“不知诗,无以言”,一开口就往外冒名句的人在口语时代肯定是特别受尊敬的。据说所罗门知道3000条谚语。

以量取胜的套路通常是容易掌握的。今天知道个典故,过两天写文章用上,并不费什么工夫。我上大学的时候出于某种今天看来并不可取的心理,希望能提前一年毕业,主动选了很多高年级甚至是研究生的课。这样我就必须在比较短的时间内把某些非物理类课程学完,而事实证明这完全可行,也许人人都能做到。我常用的做法是根本不管老师讲课的进度,按自己的节奏直接看书突击学习,有时候一下午就能学好几章。我曾经用大概一周的时间分别学完了半学期的《线性代数》和《概率论》,而且还考了满分。其实如果你仔细研究,这些课程里的关键套路非常有限,而且逻辑性很强,只要看懂了就很容易掌握和使用。

但是有些套路,比如那些非纯脑力劳动的专业技能,想要掌握就没那么容易了。很多学理工科的人看不起学音乐的和搞体育的人,但事实上,真正掌握像弹琴和竞技体育的技巧比学会解微分方程要困难得多,因为其需要协调调动的肌肉和脑神经元实在太多了。别人用个什么招式就算你全看到了而且看明白了,也不能立即学会。像这样的技能,想要求“多”非常困难,因为掌握每一个套路都要付出大量的练习时间。

人脑到底是怎么掌握一个技能的,我听说过两个理论。一个比较主流的理论说这是神经元的作用。完成一个动作需要激发很多个神经元,如果这个动作被反复做,那么这些神经元就会被反复地一起激发。而神经元有个特点,就是如果经常被一起激发,它们最终就会连在一起!用神经科学家卡拉(Carla Shatz)的话说,这就是“Neurons that fire together wire together.”因为每个特定技能需要调动的神经元不同,不同技能在人的大脑中就形成了不同的网络结构。另有一个理论则认为神经元的连接固然重要,但更重要的则是包裹在神经元伸出去的神经纤维(轴突)外面的一层髓磷脂组成的膜:髓鞘。如果我们把神经元想象成元器件,那么神经纤维就是连接元器件的导线,而髓鞘则相当于包在导线外面的胶皮。这样用胶皮把电线包起来防止电脉冲外泄,能够使得信号被传输得更强、更快、更准确。当我们正确地练习时,髓鞘就会越包越厚,每多一层都意味着更高的准确度和更快的速度。髓鞘,把小道变成高速公路。

不论是哪种理论,最后我们都可以得出这样的结论:技能是人脑中的一种硬件结构,是“长”在人脑中的。这意味着如果你能打开大脑,你会发现每个人脑中的神经网络结构都不一样。技能很不容易获得,一旦获得了也很难抹掉。这显然跟计算机完全不同:在计算机上你可以随时安装和卸载一个软件,让计算机掌握和忘记某种技能,而人脑却不可能这么轻易地复制信息。所以像《黑客帝国》电影中那样直接往大脑里下载一个操作直升机的技能,然后跳上一架直升机马上就能开,是不符合人脑的特点的。另一方面,这也说明“练大脑”比“练身体”更容易取得大成就,因为大脑神经元的连接是能变的!你再怎么练也无法改变自己胳膊腿的结构,可是你可以让自己大脑“长”出各种复杂多变的“网络形状”来。

如此一来,高手与普通人就有了本质的区别。高手拥有长期训练获得的特殊神经脑结构,他的一举一动可能都带着不一般气质,连眼神都与众不同,简直是用特殊材料制成的人。练习,是对人体的改造。

用什么方法才能迅速地把技能套路“长”在身上呢?关键在于两点:

· 必须进行大量的重复训练。

· 训练必须有高度的针对性。

基本功

在体育和音乐训练中,比较强调“分块”练习。首先你要把整个动作或者整首曲子过一遍,然后把它分解为很多小块,一块一块地反复练习。在这种训练中一定要慢,只有慢下来才能感知技能的内部结构,注意到自己的错误。《一万小时天才理论》一书介绍,美国最好的一所音乐学校里的一位老师甚至干脆禁止学生把一支曲子连贯地演奏。学生只能跟着她练分块的小段。她规定如果别人听出来你拉的是什么曲子,那就说明你没有正确地在练习!

你可能会认为这种分块训练只适合初学者练基本功,高手就应该专注于完整的比赛,但事实绝非如此。就连职业运动员的训练也往往是针对特殊技术动作,而不是比赛本身的。一个高水平的美式足球(橄榄球)运动员只有1%的训练时间用于队内比赛(一部分原因是怕受伤),其他的时间都用于各种相关的基础训练。把特定动作练好,才能赢得比赛。2011年,姚明担任CBA比赛转播解说期间,曾经透露过易建联的一个训练秘密。那年夏天,人们注意到易建联有一个“金鸡独立”的跳投动作非常像诺维茨基,而且命中率相当高。这个动作其实是他自己“加练”的结果,这种专门训练比比赛还重要。姚明说:“阿联夏天接受的针对性极强的专项训练是他近两年迅速提高的关键,我们的球员一直在比赛,其实真正应该做的就是像阿联这样进行有针对性的专项训练。”

反过来说,如果不重视基本功训练,在比赛中就会吃亏。2011年东亚锦标赛,中国男篮底气十足地仅派出二队参加,让青年军去跟日韩的正牌国家队对阵,结果负于日本。中国队的自信不是平白无故的,中国队员的天赋很好,身体条件比对手强得不是一点半点。但是代理主教练李楠却指出,中国队员的基本功不行!“传接球等基本技术相比日、韩、中国台北等队都存在差距。”而造成这种局面的原因恰恰是以赛代练!记者梁希仪分析说,“这些队员里很多人十七八岁就进一队打CBA了,每年比赛,主教练根本没有时间再给球员抠基本技术,所以就造成了现在的结果。”

磨刀不误砍柴工,基本功就是这么重要。不但体育和音乐需要练基本功,就连那些人们认为不存在基本功的领域,也要练基本功。

比如写作。中国传统的培养方法,一个作家的训练就是读小说,评论小说,然后一篇接一篇地写完整的小说。除此之外大约就是要到各地体验生活,因为“功夫在诗外”。问题在于,中国大学的中文系基本上没有成功地培养出一个像样的作家。面对这种局面,一般人马上会得出结论:写作靠的是天赋,作家不是培养出来的。但是美国大学是可以培养作家的,而且还培养了中国作家,比如哈金毕业于布兰迪斯大学文学写作专业,严歌苓毕业于哥伦比亚艺术学院文学写作系。《三联生活周刊》曾经对美国翻译家埃里克·亚伯拉罕森有一个采访,亚伯拉罕森曾经翻译过王小波的作品,对中国作家相当熟悉。采访中有一段对话值得直接摘录下来:

三联生活周刊:你觉得中国当代作家们的写作水平和英美一流作家相比有多大的差距?

亚伯拉罕森:我个人感觉在技巧上还存在一些差距,大部分中国作家几乎从来没有经过专业的写作训练。而在美国,专门的写作课程非常多,内容也很成熟。我知道很多中国作家对这种写作班非常不屑,觉得这种课程会带来一身工匠气,但这种写作班至少能够告诉你,如果你的小说写到3/4时崩溃,你该怎么办。一个真正的艺术家(是)不会被教坏的。

作家应该怎么培养呢?应该像训练小提琴手和篮球运动员一样练基本功。现在已经有很多中国大学开设了“创意写作”(也就是英文说的“creative writing”)硕士课程,学美式的写作训练。这种课程非常强调把写作也进行“分块”练习。复旦大学早在2008年就开始引进创意写作课,而且还请来了严歌苓的老师、哥伦比亚艺术学院文学写作系的系主任舒尔茨教授夫妇给研究生上课。中文系教授严峰旁听了舒尔茨讲的课,很有感触:

第一课,舒尔茨教学生怎样“听”。他让学生描述一个刚才听到的声音,不断追问下去:那个声音什么颜色,什么形状,什么质感,给人什么联想?

这是文学吗?听着听着,我突然有点明白了。舒尔茨教的是文学最物质化、最技术性的层面,就像我以前上吉他课时,老师让我们每天做的手指体操,俗话说的“爬格子”。也像钢琴课老师让我们弹的“哈农”,极其枯燥单调乏味的手指练习。这些本身毫无艺术性可言的练习曲,却是通向艺术自由的必经之路。

重复!重复!再重复!

想要把一个动作套路、一个技能,哪怕仅仅是一个生活习惯,甚至是一种心态,“长”在大脑之中,唯一的办法是不断重复。

我在美国读研究生的时候,有鉴于做物理研究需要经常做报告,导师出钱让我去学习了一阵子口语。我的口语老师叫Antonia Johnson,第一次去这个口语班的经历完全出乎了我的预料。她居然在两个助手的帮助下,使用看上去很专业的录音设备,用两个小时的时间对我进行了一次语音诊断。我被要求使用不同的音调和音量(最后是扯着嗓子持续大喊一个声音看看能坚持多少秒),读了很多完全没有意义的句子,其中包括一些根本不存在的单词。第二次去的时候她发给我一份诊断报告,所有我读得不准确的英语发音都被标记了出来,这使得此后的训练非常具有针对性。在后来的训练中我们模拟了各种情境下的对话,包括一般闲聊和正式演讲,为了练习在电话中的发音,我每周得给她打电话。

可惜我未能坚持苦练,以至于到现在英文说得也不怎么样。但我要说的最有意思的还不是我的训练,而是这位Johnson老师的故事。作为一个专门教人说标准英语的老师,她本人居然曾经是一名口吃者!我曾经听说,口吃其实是一种心理疾病,要想根治必须改变一个人的情绪和处世态度。但Johnson 老师不这么看,她认为关键在于练习。她通过练习根治了自己的口吃,拿到博士学位以后又专门帮助别人克服口吃,等到发现外国留学生这个大市场,又把业务彻底转向了英语发音。好几年以后,我偶然遇到她,这时候她的口语公司已经做得很大了,雇了好几个人,甚至有一个专门的程序员负责开发教学软件。

也就是说,很多通常被认为是心理疾病的症状是可以通过练习得到根治的。美剧《生活大爆炸》(The Big Bang Theory

)里有个印度人拉杰(Raj)有恐女症,他在正常情况下不敢跟任何女生说话,这种症状其实是存在的。即使是在美国,也有很多人不敢跟异性说话,看来这不仅仅是传统文化的问题。加州有个“害羞诊所”,专门帮助那些不敢和异性说话的人克服害羞心理。这个诊所的专家不相信心理暗示疗法,他们相信练习。怎么治疗恐女症?他们的做法是设计各种不同难度的场合进行对话训练。最初是在房间内让学员们对话并进行角色扮演,然后是让学员直接跑到大街上找陌生美女搭讪或要求与之约会,最高的难度是让学员有意地在公共场合做出使自己难堪的事情,比如去超市把一个西瓜摔坏。

这种把不常见的高难度事件重复化的办法也是MBA课程的精髓。在商学院里,一个学生每周都要面对大量真实发生过的商业案例,学生们首先自己研究怎么决策,提出解决方案,最后由老师给出实际的结果并做点评。学习商业决策的最好办法不是观察老板每个月做两次决策,而是自己每周做20次模拟决策。军事学院的模拟战、飞行员在计算机上模拟各种罕见的空中险情,乃至丘吉尔对着镜子练习演讲,都是高效低成本的重复训练。

反过来说,如果没有这种事先的重复训练,一个人面对不常见的事件时往往会不知所措。统计表明,工作多年的医生通过读X光片诊断罕见病症的水平反而不如刚毕业的医学院学生,因为他们很少遇到这种病例,而在医学院学到的东西也早就忘了。最好的办法其实是定期地让医生们拿过去的旧X光片集中训练,而不是期待在工作中碰到。

高度针对性

请允许我再反对一次“功夫在诗外”。如果你要从事创造性的活动,你得学会借鉴各个不同领域的东西,的确是“功夫在诗外”。但是人们经常滥用这句话,认为连学习都要讲“功夫在诗外”,这就完全错了。对练习来说,你想要学什么就应该练什么,功夫就在功夫上。我们追求的就是把这个特殊技能的特殊神经网络“长”在大脑之中,别的都不必管。

但“功夫在诗外”的影响力实在太大了,人们几乎一听说就会立即接受这个理论。曾经有个物理学家转行做了神经学家,他做了个实验,发现听10分钟莫扎特的音乐可以让一个人的智商测验得分提高9分。这个发现实在惊人,但又非常符合我们一贯的思维,谁不知道音乐对思考有好处?爱因斯坦不就喜欢拉小提琴吗?我们没想到的仅仅是这个效应居然如此厉害!智商提高9分啊!结果论文一发表立即引起轰动,媒体连篇累牍地报道,并且把这个效应正式命名为“莫扎特效应”(Mozart effect)。

然而事实却是“莫扎特效应”根本不存在。没人能重复这个实验,在其他所有实验中听音乐对提高智商毫无帮助。然而这些后续的实验研究因为缺乏轰动效应,只得到了非常少的媒体报道,以至于今天你去图书馆和书店,仍然可以找到大量专门用来提高儿童智商的莫扎特音乐CD。最新的研究更表明不但听莫扎特CD没用,就连专门的音乐培训对提高词汇和数理这些必备的智力认知能力都没用。

一个类似的例子是“小小爱因斯坦”(Baby Einstein)系列多媒体产品。这是一个非常著名的教育品牌,如果在网上搜索,你会立即找到大量相关的视频和产品信息,开发者迪士尼公司声称看这个视频有助于提高3个月到3岁孩子的认知能力。但是如果你搜索的是学术论文,你会发现所有研究都指出这些东西根本没用!英文版维基百科列举了1993年以来一系列针对小小爱因斯坦的研究。有意思的是,当家长们得知这些研究后竟然在2009年联合起来把迪士尼公司告上了法庭,而且迪士尼居然真的同意为所有在2004年到2009年间买过《小小爱因斯坦》DVD的家庭退款!

听CD看DVD没用,研究表明做那些号称能训练大脑的软件很可能也没用。打游戏对人脑的认知能力可能有用,但也有研究认为没用。不管是否真的有用,我们都可以想见就算有用其用处也不大。如果你想学好微积分,最好的办法是你找本微积分习题集做,而不是用大脑训练软件去试图先把大脑磨快一点再学微积分,那等于缘木求鱼。

另一方面,如果针对性明确,那么看似无用的训练也可以很有用。2011年CBA比赛中张兆旭的进步明显,原本身材薄弱、力量欠缺的他突然变强了。据解说嘉宾王仕鹏透露,这其实是张兆旭打拳击的结果。我们干脆再一次引用姚明的话,他说“在NBA,球员练拳击已经是非常普及的了,这除了可以帮助运动员提高自己的脚步移动速度,同时还可以帮助他增强上肢的力量……”

所以训练必须要有针对性,否则就是浪费时间。必须一切从实战出发,且有明确的每次训练要达成的目标。

说到这里我们可以对比一下自己在大学里上过的那些课程。这些课程有针对性吗?如果你的目标是当科学家,这些课程跟搞科研有关系吗?我认为我国大学的多数理工科课程训练都像以前中文系试图培养作家一样,非常不符合刻意练习的要求。

国内训练学生搞科研的做法是不搞科研,搞“课”研。教和学都以考试为核心,讲的时候随时总结知识点,考试之前还会画下重点。人们把科学知识当成历史典故之类的考试材料,而不知道这些知识其实是可以拿来用的,更不知道你的任务不是学这些知识而是创造新知识!在这种氛围下,很多中国学生甚至喜欢评论课本,这本书写得好,这个作者是牛人,陶醉在对课本的欣赏之中。我在美国上课没见过任何一个老师赞美课本,一线人物几乎没有人写过课本,所有课本都只不过是工具书,其最终目的是为了科研这个结果。一切技术应该为了科研服务,而不能让期末考试喧宾夺主。

中国学生的另一个不好风气是有一种追星意识,对学术明星的八卦故事特别感兴趣,热衷于一些江湖传闻。有人看科学家传记的时间比看论文的时间都长。这种做法就如同跟着《小小爱因斯坦》学怎么变天才。每次有牛人到大学做报告,学生必然挤破头,但是听报告并不是搞科研!整天听名人做报告而不是尽可能早地参与到科研活动中去,就好比让青年篮球队整天看NBA录像一样,最后只能成为专业球迷而不能成为运动员。对比之下,美国学生对不是自己直接搞的领域可能不太了解,也可能不知道最近有哪个学术明星发了什么文章,但他在自己的小小领域内,可能大二就开始实干了。

搞科研的最好办法是尽快找个实验室进去跟着开干。先做一些处理数据之类打杂的事,给导师和师兄当个学徒,慢慢地在耳濡目染之下,自己就知道怎么做研究了。毛泽东说在战争中学习战争,解放军很多高级将领的文化程度不高,为什么总能打胜仗,靠的就是在实践中学习。学习知识不是为了考试,不是为了耍酷,不是为了有谈资,而是为了用!对比之下,美国大学里面的理工科课程就非常注重联系实际,在考试和作业之外特别强调做项目。一学期让学生做好几个有实战意义的项目,追求学以致用,逼着学生为了完成项目而学习知识。这些项目往往需要学生组成小组合作完成,比如分工编程组装一个机器人,其需要调用的知识并不限于课堂讲过的,跟真正的科研没什么区别。

宁可发几篇灌水小文章也比苦读十年期待一鸣惊人强。不积跬步,无以至千里;小事不做一心就想玩个大的,不是专业的训练方式。一提基础科学,有人总说“板凳要坐十年冷”,这种思想完全不适合现代化科研体系。很多中国学者放着那么多顶尖科学家不学,专门喜欢学特例,说怀尔斯证明费马大定理期间就好多年没有发论文,而真实情况却是他也是发表了一些小论文的。坐了“十年板凳”的运动员,国家队敢用吗?正确的做法是像当初刘翔那样有什么大奖赛都去,追求一个稳定的成绩。

想要掌握一项技能,要像运动员一样,需要不停地练习实战动作,不停地比赛,而不是不停地看录像。

3.随时获得反馈

王小波曾经有一篇文章叫作《皇帝做习题》,说像编程和解几何题这样的事情,与我国古代文人写文章出理论有一个本质的区别,那就是前者做得对不对自己立即就可以知道。做几何证明题甚至不需要对照标准答案,证明了就是证明了。而计算机编程其实是最容易自学的项目之一,写出来的程序能不能正确运行,计算机立即就可以告诉你。

从刻意练习的角度来说,这就是即时的反馈(immediate feedback)。在有即时反馈的情况下,一个人的进步速度非常之快,而且是实实在在的。如果没有这种反馈,比如说在没有网络的时代一个文学青年自己闷在家里写小说,投出去的稿子全都石沉大海,想要提高水平就很难了。最大的可能性,是他明明写得很差,却一心以为自己是个不得志的文学大师,如同王小波说的“像孟夫子那样,养吾浩然正气,然后觉得自己事事都对”。我们看到现在网络时代这种郁闷的文学青年越来越少了,因为他们完全可以把小说发在网上接受批评,如果大家都不感兴趣,那他就会明白的确不是主流编辑们在迫害他,而是自己真不行。

一定要有反馈

人在很多情况下会高估自己的知识。我们以为自己知道,其实不知道。如果一个学生把教科书里的东西看过好多遍,每次看的时候都感觉看得很明白,他会认为自己已经掌握了,可是一旦考试就会发现自己并没有真正理解。其实把一本书看好多遍,只是让我们对这个东西“熟悉”而已,而熟悉并不等于理解。想要真正理解,唯一的办法是考试和测验。这就是反馈!没有测验,你的知识只是幻觉。

你对自己的看法,与别人对你的看法,很可能会非常不同。“当局者迷,旁观者清”我们需要一个旁观者来指出我们自己注意不到的错误。

现代科研体制中公认的最重要的一条反馈措施,叫作“同行评议”(peer review)。假如你有个科学发现,也写好了论文,但不管你这个人的名气有多大,编辑有多么信任你,也不可能立即把你的论文发表出来。编辑一定会找到一个或者几个跟你在同一领域的专家——这些专家的名气可以不如你——让他们先私下审查一下你的论文。他们会提出各种各样的意见,从研究方法有问题到语法有问题等。审稿通常是匿名的,有时候审稿人提的意见实在无理,作者可能会感到非常恼火。

作为一个科研工作者,我既写论文也给人审稿。我注意到一个非常有意思的现象:哪怕只有一个审稿人,双方往来只有一次,也能让一篇论文提高不少。仔细想想这其实有点奇怪,因为论文投出去之前作者往往已经修改了多次,而且通常是几个作者合作,每个人都要反复地看。可就是这样,审稿人仍然能提出相当过硬的意见,让你非得再修改不可。这是为什么呢?因为研究者在做这个项目的时候,已经被自己的想法所吸引,陷在里面,往往想的是“怎么把这个项目早日做成”“怎么让人接受我的想法”。如果你的一切思维都围绕着“这么做是对的”进行,就不会再去从别的角度看这个项目。而审稿人在拿到论文之前对这个项目一无所知,他没有陷进去,反而能用更客观的眼光去看问题。

再牛的科学家,也需要同行评议,这就正如世界排名第一的网球运动员也需要教练一样。反馈者不见得比你的水平高,关键是他们不是你,他们可以从你看不到的角度看你。

立即反馈

科学家需要同行评议的反馈,而培养一个科学家——或者培养任何人才——光有反馈还不行,反馈还要有“即时性”,要让实践者立即得到反馈意见。

马尔科姆·格拉德威尔出过一本书,中文译为《眨眼之间:不假思索的决断力》。这本书说当面对一个很复杂的问题时,专家往往能够在一眨眼之间就做出判断和决定。这个决定的时间非常之短,我认为更合适的译名应该叫《决断毫秒间》。他们是怎么做到的呢?

先说容易理解的技术,那就是通过模式识别,或者说通过寻找关键特征来做出快速判断。一件事情给你的信息也许是无比复杂的,但其中真正有用的也许就那么几项。专家要做的就是首先通过大量细致的数据统计来发现这几项有用的指标,然后只看这些指标就行了。比如听一对夫妇交谈15分钟,专家就能判断他们在未来的15年内会不会离婚。专家在这里看的最重要的指标不是他们怎么争吵的,而是他们是否蔑视对方。吵架不可怕,一旦出现一方蔑视另一方的情况,这段婚姻就快完蛋了。另一个更令人震惊的技术是“读心术”,其通过精确地分析人脸部的表情来判断这个人心里在想什么,尤其是他是否在说谎。这个技术随着前几年美剧《别对我说谎》的流行,已经不新鲜了。

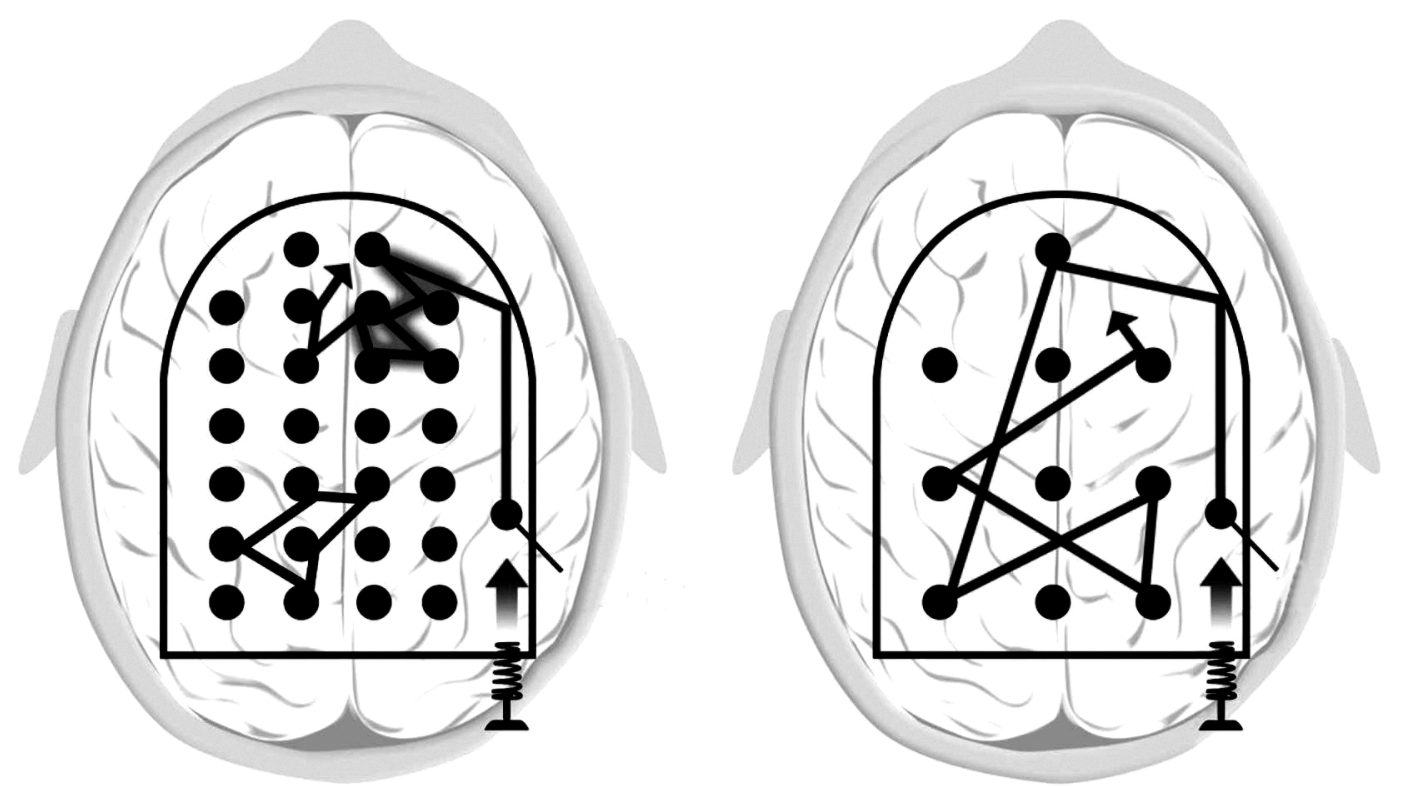

但是格拉德威尔还说了另一种快速判断。这种判断有点神秘,其依赖“直觉”,往往是无意识的,他称之为“薄片撷取”(thin-slicing)。格拉德威尔认为在做这种判断的时候,人体仿佛有一台无意识的超级计算机,在我们意识到之前就先替我们做好了正确的决定,而这台计算机是怎么工作的,我们不知道。比如,一个资深网球教练总能判断出运动员什么时候会双发失误,但是他自己也不知道自己是怎么判断的。

格拉德威尔的这本书后来受到了很多专家的批评。心理学家认为这种直觉判断既不神秘,也不见得就比精心计算的判断更好。在《思考,快与慢》中丹尼尔·卡尼曼说,专家的直觉只在某些特定领域才可能有效。什么领域呢?必须符合两个要求:

1

.你研究的东西所在的环境必须非常规范,以至于这个东西是可以预测的。

2

.通过长时间练习,人可以掌握这些规范。

卡尼曼说得有点拗口,希思兄弟在另一本书——《决断力:如何在生活与工作中做出更好的选择》(Decisive

)中对这个问题总结得更好。他们调研了很多本书和相关研究,最后的结论是:直觉,只有在“环境友好”的状态下才好使。所谓“环境友好”,就是其中有短期的反馈(short-term feedback)。比如,预测明天的天气,第二天你就能知道结果。急诊室医生对危急病人的快速抢救也是如此,能不能救过来马上就知道。只要有快速反馈,再经过长时间的训练,你就能培养出专家的直觉,就能够“眨眼判断”。

可是,如果反馈是中长期的,直觉就不好使了。我们可以再多想想这个问题。也许只有这样的“环境友好”领域,也就是有快速反馈的领域,才能培养出真正的专家。

老师的作用

韩愈说“师者,所以传道授业解惑也”。古代的私塾教育往往让学员先背书,搞得好多小朋友会背但不会解释,老师能不能解惑很关键。而现在的课本和各种辅导书极其全面,人们完全可以自学,聪明人更有很强的自学能力。那么,现代的老师的最大作用是什么呢?正是提供即时的反馈。世界上最好的高尔夫球球手、最好的国际象棋棋手,他们的比赛水平肯定超过自己的教练,可为什么他们还要请教练?一个重要原因就是教练能在训练中以旁观者的身份提供即时的反馈。

一个动作做得好与不好,最好有教练随时指出,本人必须能够随时了解练习结果。看不到结果的练习等于没有练习:如果只是应付了事,你不但不会变好,而且会对好坏不再关心。在某种程度上,刻意练习是以错误为中心的练习。练习者必须对错误极度敏感,一旦发现自己错了就会感到非常不舒服,一直练习到改正为止。

从训练的角度来说,一个真正的好教练是什么样的?是应该经常跟队员私下谈心,做好队员的思想工作吗?是能随时发表激情演说,提高队员的战斗热情吗?是能够随时给队员提供反馈。约翰·伍登(John Wooden)是美国最具传奇色彩的大学篮球教练,他曾经率领UCLA(加州大学洛杉矶分校)队在12年内10次获得NCAA(美国大学生篮球联赛)冠军。为了获得伍登的执教秘诀,两位心理学家曾经全程观察他的训练课,甚至记录下了他给球员的每一条指令。结果表明,在记录的2326条指令之中,有6.9%是表扬、6.6%是不满,而有75% 是纯粹的信息,也就是做什么动作和怎么做。他最常见的办法是三段论:演示一遍正确动作,表现一遍错误动作,再演示一遍正确动作。这样的训练就好比练武功,一招一式都需要有人随时纠正,若不对则马上改,以避免错误动作形成习惯动作。

与外行想象的不同,这位最好的教练从不发表什么激情演说,甚至不讲课,每次说话从不超过20秒。他只给学生非常具体的即时反馈。他要求所有训练都事先进行无比详细的计划,甚至包括教运动员怎么系鞋带。好教练,仿佛有一种诡异的、知道学员在想什么的能力,即使是第一次见面,也能指出学生在技术上最需要什么。他们是绝对的因材施教,源源不断地提供具有高度针对性的具体指导。

这种手把手的教法跟我们的现代化的学校教育格格不入。从小学到大学,我们的教育方式无不是老师站在讲台上讲,学生坐在下面听,反馈仅仅出现在课堂提问、批改作业和考试之中。如果是几百个人一起上课,就连这些有限的反馈也会被忽略。现在,很多大学把自己的课程录像放在网上,让世界各地的人随便下载学习。这当然是非常难得的举措,但这样的学习方式缺乏反馈。

学徒制

我认为真正的人才不是靠课程、院系、考试大纲的设置培养出来的。培养人才的有效办法只有一个,那就是学徒制。师父带着徒弟参与一个实际的项目,徒弟在试错中提高。不管是科研、工程还是艺术,都是如此。一个教育体制的关键不在于往学校里投入多少钱,而在于其是否提供了足够多、足够好的动手机会。

学徒制的历史比现代教育制度悠久得多,学任何一门手艺都得先当学徒。就是当代的工人进了工厂,也得先认个师父学一段时间。白领的工作,也得从实习做起。在文艺复兴时期的佛罗伦萨,各种行业都有自己的行会,学徒制度就在行会系统中。有志于艺术的男孩从7岁起就要跟随一个大师全职学徒5~10年。学徒们很早就直接参与第一手艺术创作,从打杂开始到临摹,到跟大师合作,再到独立作品。

跟古代这种从小就开始当学徒,一旦选定了专业就一边干活一边学的制度相比,现代教育系统这种把人摁在课堂上听很多年课的做法其实是非常不科学的。一个好的教育系统应该让学生干什么呢?至少应该做以下这些事情:

· 自己调研相关知识。

· 独立或者跟人合作完成项目。

· 到相关企业实习,把知识用上。

· 写论文。

然而现实情况却是:一个老师要面对几十甚至几百个学生,学生们根本不可能获得反馈,他们唯一能得到的反馈就是考试。不但如此,连考试也被进一步简化,复杂的答题方式被减少,最后剩下的是一大堆选择题,直接让计算机给你反馈。大学毕业生工作以后往往会发现自己以前学的很多知识根本用不上,反而在工作中边干边学了一些有用的东西,换句话说,他们这时候才开始了真正的教育,这个教育还是学徒制。可是我们反过来想,如果让他从18岁就开始边干边学,难道这些工作就做不了了吗?如果早点实行学徒制,完全可以更快更好地培养人才。美国的基础教育受到过很多批评,但美国的研究生制度却毫无疑问是世界最好的。这个制度正是学徒制。导师的英文是“advisor”,这个词放在学校以外是顾问的意思,比如“总统军事顾问”。导师允许学生有相当的独立性,你原则上可以选择自己喜爱的项目,而导师给你提供建议和随时的反馈。研究生入手的项目不再是为了训练,而是一上来直接就是真正的科研,以发表论文为目的。在这个阶段,什么知识学过、什么知识没学过已经变得毫无意义,没学过就立即去学,总之必须把这个东西做出来。研究生跟导师的互动并不总是令人愉快的,有时候导师不太愿意给反馈,有些导师可能会给错误的反馈,但总体来说,学徒制远远优于其他任何制度。我国目前的研究生教育大体效法美国,但面临好导师太少的问题,往往是一个导师带十几个甚至几十个研究生,这种“师徒比”,学徒是没法获得足够反馈的。

我们来看看贝尔实验室的学徒制景象。这是一个伟大的实验室,晶体管、激光、太阳能电池、C语言、Unix操作系统和无线电天文学都诞生在贝尔实验室,而且还有七个诺贝尔奖。乔恩·格特纳(Jon Gertner)写了一本名为《贝尔实验室与美国革新大时代》(The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation

)的书,专门介绍贝尔实验室是怎么创新的。2012年,这本书的一部分内容在《纽约时报》发表,其中提到了学徒制度。以下内容摘自黄小非的翻译版:

被难题缠身的菜鸟员工,惶恐不安的无名小辈,他们在贝尔都有自己的导师,这些导师可都与那些“写书人”和大牛一起工作,关系密切。一些贝尔实验室的新员工往往对此感到震撼,因为他们被告知可以向著名的数学家,诸如ClaudeShannon

(克劳德·香农),或者传奇物理学家William Shockley

(威廉·肖克利)直接提出自己的疑问。而且,贝尔实验室的策略是,大牛们不允许回避菜鸟们提出的问题。

4.刻意练习不好玩

统计表明,在中小学里,高智商的孩子的成绩普遍要更好一些。但聪明最管用的时候是少年时代,在小学里同一个班的孩子可能智力相差极大,而且这种差异可以体现在他们的成绩上。如果是在大学里呢?既然这些学生在同一所大学上学,他们的聪明程度想必也不会相差太多。是什么因素决定了大学生的成绩差异?

最初,心理学家们猜测是学生投入的学习时间。在20世纪的七八十年代,至少有6篇论文研究了大学生的学习时间与他们的平均学分绩点(GPA)的关系。我们可以想象,那些以前基础比较好的学生很可能不用投入太多时间也能做得不错,而以前基础不好的学生必然要花更多时间追赶,所以在做这个研究的时候,必须把学生此前的基础,比如说入学成绩,都考虑进去,以免结果被这些因素影响。

这些论文的结论相当一致:二者基本没关系。很多学校号召学生把大量时间投入学习,比如我的母校就号称学习要学到“不要命”的程度。但事实却是,你无法从一个大学生每周投入学习时间的长短来预测他的期末考试成绩。假设有两个大学生,他们的入学成绩完全一样,在同样的班级上同样的课,其中一个人(A),每周用30个小时学习,而另一个人(B),每周学习时间不超过20个小时。这些论文的研究结果是,A的成绩未必比B好。

这个结论简直违反常识。如果这两人的基础一样,难道不是更用功的那个应该成绩更好吗?

关键在于,学习时间长不等于用功。一直到2005年,“刻意练习”概念的提出者安德斯·埃里克森领导的小组研究表明,决定性的因素不是学习时间,而是学习环境。研究者对佛罗里达州立大学的学生进行了以下几个方面的统计,看到底哪些因素与学习成绩有关:

· 以往学期的平均学分绩点、高中成绩、大学入学SAT

考试成绩

· 上课出勤率

· 学习计划

· 学习环境

· 课外工作的时间

· 参加聚会的时间

很显然,如果一个人整天参加聚会又不爱上课,他的成绩不太可能会好。但爱参加聚会和不爱上课这两项其实是相关的,它们只能说明这个人怎么样,而不能说明这个人的学习能力怎么样,而且这个因素已经包含在了这个人以往的学习成绩之中。如果我们想“预测”一个人在本学期的成绩会怎样,研究人员发现,排除以往成绩的话,只有一个因素能预测他成绩的变化,这个因素就是学习环境。

成绩好的学生必须在一个不受打扰的环境中单独学习。只有在这种环境下学习的时间才是有效时间。更进一步,哪怕这个学生以前的成绩很差,只要在这一个学期他做到了在安静的环境中单独学习,那么他的成绩将在这一个学期获得提高。多上课和少聚会,似乎就没有同样的效果。

安静的环境其实不难做到,一般大学的教室和图书馆都相当安静,问题在于很多学生学习的时候都戴着耳机听音乐。我曾经看到美国一个报道说,如今的大学图书馆里绝大多数学生都在听音乐,其中的一个学生还跟记者说了一句特别有诗意的话,“silence is deafening”(这句话其实不是他发明的),我受不了安静,安静太刺耳!其实,这些听着音乐学习的人应该放下书本专心听音乐才对,因为他们的学习时间长短与考试成绩无关。

单独练习

有个著名的小提琴家说过,如果你练习手指,你可以练一整天;可是如果你练习脑子,你每天能练2个小时就不错了。高手的练习每次最多1~1.5小时,每天最多4~5小时。没人受得了更多。女球迷们可能认为像贝克汉姆那样的球星整天就知道耍酷,她们不知道的是很少有球员能完成贝克汉姆的训练强度,因为太苦了。

刻意练习不好玩。它要求练习者调动大量的身体和精神资源,全力投入。如果你觉得你在享受练习的过程,那你就不是刻意练习。找一本小说边喝咖啡边看,在一个空闲的下午打场球,这样的活动都非常令人愉快,但是做得再多也不会提高技艺。很多人每周都打一场网球或者高尔夫,打了25年也没成为高手,因为他们不是在刻意练习,而是在享受打球的乐趣。很多年轻人追求一种散漫的风格,干什么事情都是一副无所谓的态度,认为在打打闹闹中学习的人很酷,这是非常愚蠢的。能够特别专注地干一件事才是最酷的。

前面我们曾经说过科学家们曾经非常细致地调查了一所音乐学院,这就是西柏林音乐学院,这里培养了众多实力超群的小提琴高手。研究人员把这里的所有小提琴学生分为好(将来主要是做音乐教师)、更好和最好(将来做演奏家)三个组。这三个组的学生在很多方面都相同,比如都是从8岁左右开始练习,甚至现在每周的总的音乐相关活动(上课、学习、 练习)时间也相同,都是51个小时。

研究人员发现,所有学生都了解一个道理:真正决定你水平的不是全班一起上的音乐课,而是单独练习。

· 更好和最好的两个组的学生平均每周有24

小时的单独练习,而好的组只有9

小时。

· 他们都认为单独练习是最困难也是最不好玩的活动。

· 更好和最好的两个组的学生利用上午的晚些时候和下午的早些时候单独练习,这时候他们还很清醒;而好的组利用下午的晚些时候单独练习,这时候他们已经很困了。

· 更好和最好的两个组的学生不仅练得多,而且睡眠也多(包括午睡)。

所以我们再次发现所谓“一万小时”实在是个误导人的概念。练习时间的长短并不是最重要的,真正的关键是你“刻意练习”——哪怕仅仅是“单独练习”——的时间。哪怕你每天的练习时间跟那些将来要成为演奏家的同学一样,如果不是单独练习,你也只能成为音乐老师。

那么,是什么因素区分出更好的组和最好的组呢?是学生的历史练习总时间。到18岁,最好的组中,每位学生平均练习了7410小时,而更好的组是 5301小时,好的组是3420小时。更好的组现在跟最好的组一样努力,可是已经晚了。可见要想成为世界级高手,一定要尽早投入训练,这就是为什么天才音乐家都是从很小的时候就开始苦练了。换句话说,他们赢在了起跑线上!这样看来,只有建立在刻意练习的基础上,总的练习时间才有意义。

一帮人在一起合练可能很有意思,也相对轻松一些,但只有单独练习才能快速进步。

练习与娱乐

在刻意练习中没有“寓教于乐”这个概念。我们生活在一个试图把一切东西都娱乐化的时代,我们希望看个电影就能学到知识。有时候我们也看纪录片——在这个时代,似乎看纪录片这个行为本身就已经是值得在微博炫耀一番的了——我们看纪录片就是为了学习,这总没错吧?

事实是,你看纪录片也是为了娱乐。奥尔森(Randy Olson)曾经是海洋生物学教授,后来改行去做了纪录片导演。他在《不要当这样的科学家》(Don’t Be Such a Scientist

)一书中告诉我们,电影这个东西根本就不是一个教育工具,哪怕是纪录片。他举了一个例子。无脊椎动物一共有35种,其中只有几种是有意思的,比如章鱼和鱿鱼,有的可以在一秒钟内变换颜色,有的有人一样复杂的眼睛。而剩下的其他种类就比较单调乏味了,像虫子一样,没人感兴趣。如果你要拍一个关于无脊椎动物的纪录片,你应该怎么拍呢?你必须着重介绍那些有意思的种类!你必须时刻让观众保持兴趣!如果你在电影里画个无脊椎动物分类图,再找个老教授详细介绍每一种无脊椎动物的学术特点,观众早就睡着了。可是如果是相关专业的大学课堂教学,学生们就必须学习全部种类,他们还要把每一种类的细节整理成系统化的形式,而且要重复学习。

《舌尖上的中国》是一部非常成功的纪录片,它之所以成功就是因为它非常符合观众的需求。有一个理论说,观众在看纪录片的时候疲劳周期只有8分钟,所以陈晓卿导演需确保任何一个故事都必须在8分钟内讲完。我们看了《舌尖上的中国》,会对中国的饮食文化产生极大的兴趣和自豪感,但是谁如果说要从这个片中学到什么理论,那就是胡说了。纪录片对科学的作用并不在于让观众学到什么知识,而是激发观众对科学的兴趣。电影和电视是一种很好的激励手段,但不是好的教育手段。

读到这里一定会有人说,在很多纪录片里也讲了真正的科学知识啊,甚至有的还提到逻辑性很强的理论,有的还有数据,我怎么就不能从中学到知识呢?没错,你看完任何一个纪录片后都会有一种获得知识的感觉,但这种感觉很有可能是错觉。尼尔·波兹曼在《娱乐至死》这本书里特别提到这个问题。有人说“当信息通过戏剧化的形式表现出来时,学习的效果最明显”。可是波兹曼列举了各种研究成果,发现这句话纯属扯淡,因为事实证明电视上的信息很难被记住:“51%的观众看完一个电视新闻节目几分钟后无法回忆起其中的任何一则新闻……普通的电视观众只能记住电视剧中20%的信息……”

如果你想学点知识,最好的办法是找本书——最好是正规的教科书或者专业著作——然后老老实实地找个没有人的地方坐下反复读,而且还要自己整理笔记,甚至做习题获得反馈。如果你坚持不了8分钟,你不适合学这个。

练习需要重复,而重复一定不好玩。教育需要全面,而娱乐一定只关注其中好玩的部分。所以娱乐跟学习必然是不相容的,如果你是在娱乐,你就不是在学习。你可以用娱乐的手段号召人去学习,但娱乐本身绝对不是学习。

“寓教于乐”是个现代社会的发明,从来没有哪位古代哲人认为应该寓教于乐。波兹曼振聋发聩地写道:

教育哲学家认为获得知识是一件困难的事情,认为其中必然有各种约束的介入。他们认为学习是要付出代价的,耐力和汗水不可少,个人的兴趣要让位于集体的利益。要想获得出色的思辨能力对年轻人来说绝非易事,它是异常艰苦卓绝的斗争。西塞罗说过,教育的目的本来应该是摆脱现实的奴役,而现在的年轻人正竭力做着相反的努力——为了适应现实而改变自己。

吃苦已经过时了,这个时代的所有人都是宠儿。刻意练习是个科学方法,值得我们把它运用到日常工作中去。但显然我们平时做的绝大多数事情都不符合刻意练习的特点,这可能就是为什么大多数人都没能成为世界级高手的原因。考虑到刻意练习是如此的不好玩,我猜我们也没必要过分可惜自己没能成为天才这个事实。

但是为什么仍然有人能坚持刻意练习呢?

5.谁愿意练习一万小时?

每一个神童背后,都有一个能豁出去让自己的孩子猛练的父亲。莫扎特、马友友、郎朗,这些音乐天才的共同特点是他们从小就在父亲的监督下学音乐,甚至可以说父亲是他们成长中起到“最”决定性作用的人物。其中钢琴家郎朗的父亲郎国任则做得可能有点过了。他对郎朗的要求如此之严,寄予的期望如此之大,甚至发生了因为误会郎朗贪玩没有按时练琴就逼他自杀的事情。

以前中国流行一句话,“不要让孩子输在起跑线上”,现在这句话已经被批成了反动言论。人生难道不是一场长跑吗?你像跑短跑一样赢了起跑线,后面没劲了怎么办?没错,对绝大多数普通人来说的确如此,小时候应该寓教于乐,年轻时代应该充满阳光地挥霍一下青春,中年以后应该好好享受生活。但是对于某些不想当普通人,一心想要出人头地的人来说,输了起跑线就没有机会参加后面的比赛了。

在前面讲到的关于西柏林音乐学院的那个研究中,更好和最好的组的学生每周都有24个小时的单独练习时间,可见这个时间已经很难再增加了。刻意练习需要学习者的精神高度集中,是一种非常艰苦的练习,人的精力只能做到这么多。但是最好的组是为将来做职业演奏家培养的,而更好组的学生只不过比将来要做音乐教师的学生好而已。决定这两个组学生实力差距的,是他们的历史总练习时间。到18岁,第二组比第一组少练了2000多个小时——现在他们一样努力,可是已经晚了。

音乐如此,体育也是如此,一步赶不上就意味着步步赶不上。的确,很多人因为用力过猛输掉了后面的比赛,很多人将会被淘汰,但是也有极少数人能够一路赢下来。他们不但赢了起跑线,而且接二连三地赢了后面的比赛。世界就是属于这极少数人的。世界并不需要一千个钢琴大师或者一万个足球明星,这些少数的幸运儿已经把所有位置都占满了。如果你想享受快乐童年,你的位置在观众席。

刻意练习不好玩。伟大的成就需要放弃很多很多东西,而这种放弃并不是没有争议的。耶鲁大学法学院教授蔡美儿在2011年出了本书《虎妈的战歌》,它讲述了作为一个在美国的华裔母亲是怎么严格要求自己的孩子的。这本书轰动一时,引起了激烈的讨论。虎妈要求两个女儿只能练钢琴或者小提琴,不能玩别的乐器,不能参与任何与学习无关的课外活动,没有社团、没有演戏、没有公益,只能学习。这种做法对自己的孩子人道吗?对别人的孩子公平吗?对社会有益吗?

我不知道虎妈的育儿法是否对整个社会有利,但我相信虎妈一定明白一个道理:如果你想出类拔萃,那么你要参与的这场竞争在很大程度上是个零和博弈——你想赢就意味着有人要输,你拿到这个位置就意味着有人拿不到这个位置。像这种博弈对社会有没有好处对你来说不重要,你关心的是怎么做对自己有好处。这个博弈没有双赢。

这不是一般人玩得起的游戏。

孤注一掷

体育、音乐和表演,都是高投入、高风险的事情,明星的背后是无数个失败的垫背。想要成功,就得练习一万小时,但考虑到机遇因素,即使你练了这一万小时也未必能成功,这其实是一场赌博。为什么美国大多数体育明星都是黑人?黑人身体素质好只是一方面,更重要的是但凡有点能耐的白人家庭都不会让孩子把赌注押在体育上。在阿根廷、巴西、葡萄牙和英国这些传统足球强国,只有不太富有的家庭的孩子才从小就把踢足球当作此生追求。C罗(克里斯蒂亚诺·罗纳尔多)小时候家里地方太小,以至于冰箱得放在房顶上;英国所有球员都来自工人阶层,以至于中产阶级孩子就算想踢球都无法融入队友的“文化”。这些运动员认定体育是他们最好的出路,他们放弃考大学找工作过平淡生活的机会,孤注一掷,成不了明星就只能当垫背。他们的赌注是自己全部的前途。像花样滑冰这样的项目在没有举国体制的国家诚然只有富人才玩得起,那些供子女练这些项目的家庭必须持续不断地投入巨资聘请好教练,这何尝又不是一场赌博?

下这么大赌注练习,绝对不仅仅是为了博女朋友一笑,与之对等的回报是整个世界的认可。高水平的运动员有一个共同特点:他们非常,非常,非常非常想赢得比赛。

也许很多人认为篮球巨星的最重要素质必然是“热爱篮球”,但在迈克尔·乔丹传记《为万世英名而战》(Playing for Keeps

)一书中,作者大卫·哈伯斯塔姆(David Halberstam)告诉我们,真正使得乔丹成为巨星的“素质”,是对失败的痛恨。为了赢球他可以做任何能提高自己技能的事情,而且这种素质是在被踢出校队以后才在他身上表现出来的。有一位教练回忆他第一次看乔丹打球时说:

当时场上的九个球员都在“例行公事”,而有一个孩子却在全力以赴。看他打得那么拼命,我以为他的球队正以1

分落后,而比赛还有两分钟结束。然后我看了一眼记分牌,现在他的球队落后20

分,而比赛还剩一分钟!

乔丹在整个职业生涯都是所有球员中最想赢球的,他总是有极强的目的性,永远都想改进自己的技术弱点。他对赢球是如此渴望,以至于他会骂那些不努力的队友,公牛队的新秀在第一年时往往都会抱怨受不了乔丹的骂。

传统的中国文人非常不喜欢谈论名利,认为做事业最好是为了兴趣、责任感和集体荣誉,甚至最好把从事的运动当成修身养性的机会。而我们看到的高水平运动员恰恰不是这样的。他们上场不是为了跟对方球员交朋友,也不是为了展现自己的精神面貌,甚至也不是为了打出赏心悦目的比赛。他们上场是想赢!

中国的独生子女制度使得一般家庭都把自己的孩子视为掌上明珠,像郎国任那样能把儿子豁出去猛练的家长非常少。再加上现在考大学更容易而且经济发展很快,把前途赌在足球上显然不是最理性的选择,中国的足球人口下降是必然的。缺乏有效竞争,又拿着高工资,中国球员当然没必要太拼命。不拼命,对于竞争不太激烈的运动来说无所谓,但像足球这样的国际竞技水平极高,竞争无比激烈的运动来说就意味着出局。不论是中超外援还是外籍教练,对中国队的一个共同评价是中国球员缺少强烈的取胜欲望。马拉多纳2012年访问中国期间曾接受《体坛周报》的采访,他说:

在我执教和观看的球队中,我看到过很多优秀球员,但他们和我之间总有一个差别,这个差别非常重要,那就是我比他们更热爱足球,更想赢得一切。

你可能觉得这实在太功利了。功利就对了。实际上,如果你想让你的孩子学习更好,你可以尝试更功利一些。

奖励机制

一般人当然用不着孤注一掷地刻意练习,但还是需要一点刺激才能练下去,因为只要是有用的练习都不好玩。

美国公立学校系统每年在每个学生身上要花费一万美元以上的办学费用,但是成效却相当不好。有些美国的教育问题在中国人看来简直匪夷所思,比如高中的退学率。2009年,美国高中毕业生的平均年收入是27380美元,而高中退学生的平均年收入则只有19540美元。只要你能拿到高中毕业证,年收入就能提高8000美元,这个交易难道还用想吗?但即使这样,低收入家庭的学生却有9%的退学率,在市区的某些地方,退学率竟能高达50%。这些学生退学并不是为了打工挣钱养家,而是受不了聚会、游戏和毒品的诱惑,他们根本没心思上学。

经济学家尤里·格尼茨(Uri Gneezy)和约翰·李斯特(John List),在2008年得到一笔意外的私人捐款。捐款人希望他们研究一下改善教育的办法。于是他们就研究了怎么用花钱的办法改善教育。他们找了个高中,随机选择了400个高一学生,对他们宣布了以下政策:

· 给每个学生一个量身定制的成绩标准(这个标准并不难达到,比如所有科目成绩在C

以上),如果学生能达到这个标准,且没有无故旷课的行为,那么他/她就能每月获得50

美元的奖励。

· 每月举行一次抽奖,在所有达到标准的学生中随机抽10

人,每人给500美元的奖金,并在发奖当天用加长悍马送获奖者回家。

· 对于未能达标的学生,研究者会帮着他们想办法,包括打电话提醒。

结果相当不错,边缘学生的成绩被提高了40%。不但如此,实验组的学生在实验结束之后,因为已经养成了更好的学习习惯,到了高二仍然比没有参与实验的控制组学生表现得好。研究者估计大约有40个原本会辍学的学生,会因为这个实验而拿到高中文凭。考虑到他们在未来会因此而增加的收入,这笔钱花得很值。

格尼茨和李斯特还测试了别的奖励办法,比如说在考场上当场宣布如果这次的成绩比以前好,就发20美元奖金。结果实验组学生的成绩立即提高了10%——知道有奖金的时候已经在考场上,所以这肯定不是刻苦学习的结果,而只能是学生们因此在考试中付出了更多的努力,要知道孩子们通常缺少做题的意志力。

花钱收买孩子学习!这对中国人来说未必有多么令人震惊,大概每个家长都用过物质刺激的办法。我和我弟弟小时候如果考得好,父母至少也会奖励一顿好吃的,只不过从来没有这么赤裸裸地直接发钱而已。罗伊·鲍迈斯特和约翰·蒂尔内在《意志力》这本书中认为,亚裔家庭的孩子之所以意志力更强,跟家长给的奖励制度很有关系。其他族裔的家长给孩子买东西往往是兴之所至,或者过生日的时候买。而亚洲家长往往对孩子有清晰的目标:你必须完成这个目标才能获得奖励。比如一个韩国人的两个女儿如果在超市柜台要巧克力,家长就会借机要求她们在一周之内看完一本书,如果能做到这一点,那么在下次来超市的时候就可以买巧克力了。想要车可以,但不马上买,必须考进医学院才给买。

但是这种完全根据成绩发奖励的做法也有问题。哈佛大学经济学家罗兰(Roland G.Fryer.Jr.)在2007年曾做过一个类似的奖励实验,他的实验学生人数高达1.8万人,总奖金则是630万美元。罗兰在四个不同城市测试了四种“发钱”的策略:

· 在纽约,学生直接根据考试成绩拿奖金:四年级学生每次考试最多挣25美元,七年级50

美元。

· 在芝加哥,九年级学生每次考A可以得到50

美元,B

为35

美元,C

为20

美元,每年最多不超过2000

美元,但与纽约不同的是这笔奖金的一半要等到高中毕业以后才能拿到。

· 在华盛顿,参与实验的中学生根据日常表现来获得奖金,比如按时到学校上课、不攻击同学等,表现好的学生每两周可以获得100

美元。

· 在达拉斯,受试者都是二年级的小学生,如果他们能读完一本书并且通过关于这本书内容的测验,就可以获得2

美元,且每年最多只能得到14

美元。

猜猜哪个策略最成功?结果是纽约的实验完全失败,跟不享受奖金制度的控制组相比,实验组的学生成绩没有任何不同。芝加哥的实验组学生的确为了拿奖金而更多地上课,而且取得了更好的成绩,可是他们的最后期末标准化考试成绩却并不比控制组更好。华盛顿实验组的学生表现更好,他们在期末的标准化考试成绩也比控制组好。而表现最好的竟是达拉斯的二年级小学生,他们通过读这7本书,在期末的标准化阅读理解考试中成绩取得了极大的提高。

我们很难对这个实验做出更多解读。一个可能的结论似乎是,奖励学习的过程比只看学习的结果效果更好。研究人员访问纽约和芝加哥参与实验的学生时发现,这些学生都很想提高自己的考试成绩,但是他们不知道怎么提高。这个研究似乎再次说明练习方法的重要性。

对这些奖励办法的批评是:“要我练”怎么也比不上“我要练”。但我所见到的与刻意练习有关的理论并不区分“要我练”和“我要练”,你只要按要求练了就行。无论如何,设定一个具体的阶段性目标并且按照这个目标努力不失为一个好办法。有了目标就有了参照物,你就可以自己监督自己,甚至让别人监督你。2009年,摄影师迈克劳林(Dan McLaughlin)看过《异类》这本书之后,决心辞职,练习一万小时,成为职业高尔夫球手。他把自己的练习过程全程公布在网上,这样任何人都可以监督他。他认准了“一万小时”这个死理,每天给自己倒计时,说我现在还剩××××小时!中国年轻作家彭萦也在搞一个类似的一万小时倒计时,她每年在博客公布自己的进度总结。

那么,到底有没有人,不需要别人“要我练”,而完全是自己“我要练”呢?

当然有,这帮人有基因优势。

兴趣与基因

我们的社会就是这样,如果一个人说他苦练是为了出人头地,记者们就会鄙视他;如果他说苦练仅仅是为了兴趣,记者们就会仰慕他。但兴趣是真的。有的孩子似乎天生就对某一领域感兴趣,别人觉得很枯燥的活动,他们乐此不疲。就算明知干这个不能带来金钱和荣誉,他们还是愿意干。他们觉得干这个是他们生活的一部分,甚至这就是他们生活的目的。“感兴趣”当然并不一定说明他能做好,就算不感兴趣只要愿意练,也能练成。兴趣最大的作用是让人自己愿意在这个领域内苦练。

学习一个技能的初期,智商可能是决定性因素。但是随着学习的深入,兴趣的作用可能就越来越大了,因为兴趣可以在相当大的程度上决定谁能坚持下来。

国外的标准化考试,经常使用“百分位”(percentile)来表示一个学生的排位等级。成绩越好百分位越高,如果你的百分位是89%,则说明有89%的学生的成绩不如你。德国的一项研究,找到3500个五年级学生,拿到他们的数学成绩和智商测试成绩,结果一目了然:智商越高的学生数学成绩越好。但是这项研究真正想要知道的是学生的“内在动力”对数学成绩的影响,所以研究者对这些学生做了关于学习动力和学习方法的调查,调查的项目包括以下几项。

· 内在动力:你是否纯粹因为喜欢数学而愿意在数学上多花时间?

· 外部动力:来自家长的压力,对好成绩的追求。

· 学习方法:你靠的是死记硬背,还是深入理解,你是否能把数学知识用于日常生活?

五年后,这些学生上到十年级,研究者再次取得他们的数学成绩。结果非常有意思。真正能决定一个学生进步幅度的不是智商,而是内在动力和学习方法。如果一个学生在五年级时候的成绩百分位只有50%,但是其内在动力和学习方法却排在前10%,那么他到十年级的时候成绩排位可以前进13个百分点,达到63%。智商则没有这样的作用。更重要的是,外部动力——纯粹为了赢,或者纯粹为了让家长满意——不能长久地提高数学成绩。

我们应该怎么理解这个研究和前面提到的那些用钱收买孩子的研究呢?外部刺激到底有没有用?我认为真相很可能是这样的:外部刺激有短期的作用,但是不可持续。李斯特等人的奖金的确可以让一个即将退学的高中生坚持完成学业,甚至能让对方坚持到高中毕业,但这种坚持仍然是非常有限的。他可以坚持一两年,但很难坚持五年。你可以把一个边缘学生勉强拉住让他不掉队,但你很难用钱把他砸成数学家。至于那些玩命苦练的职业运动员,他们固然有极强的取胜欲望,但如果一点兴趣都没有那也是不可能的。

既然兴趣是如此重要,最好的早期教育就应该是先慢慢培养兴趣。我曾经听说,如果你统计那些钢琴大师的授业恩师,他们当然都是顶尖名师;可是如果你统计这些大师的启蒙老师,他们人生中的第一位钢琴老师,你会发现这些老师往往并没有什么名气。这些启蒙老师并非都是钢琴高手,但这些老师有一个共同的本领:他们非常善于调动孩子对钢琴的兴趣。他们能让孩子一上手就爱上这个乐器。

如果能建立起兴趣,我们希望这个兴趣能在练习过程中,随着练习者能力的提高、练习难度的增大,而越变越强。在理想的状态下,整个过程可以形成一个正反馈:最初,这个孩子在音乐上有一点超出同伴的兴趣,于是他主动练习——因为练习了,所以不仅仅是他的兴趣,他的音乐技能也超出了同伴——于是他的兴趣更大了,他进一步猛练——他在比赛中获奖,于是他把目标定位在成为顶级高手——在追逐这个目标的时候他发现音乐真是个博大精深的项目,越练越有兴趣。也许很多科学家的成长就符合这个理想模型。

很多为了奥运金牌,甚至纯粹为了奥运金牌带来的奖金而练习的运动员最后也能拿到奥运金牌。他们往往在功成名就后就退役经商去了,他们的确证明了,对那些竞争不是特别激烈的运动项目来说有没有兴趣并不重要。但有些顶级的运动员却达到了兴趣与事业并进的理想境界。这样的人物,几乎可以肯定是“天生的”。

现在我来介绍一下科学家对“基因与兴趣”这个问题的最新理解,这部分内容可能会引起激烈的争论,特意放在本文的最后。

科学家多年以来最感兴趣的一个问题是,到底人的哪些特征是天生的,哪些特征是受后天教育和环境影响的?我们可能会以为凡是天生的,就必然被记录在这个人的DNA编码之中,凡是后天的,就必然不在DNA之中。但事情比这个要复杂得多,因为环境可以影响基因表达,也就是说即便你的DNA里有绘画的天赋,但是如果你没遇到这个环境,你的天赋也完全表现不出来。更复杂的是人的任何一个特点都不是由一条基因决定的,它往往是很多个基因共同作用的结果,而且基因可以跟基因互相影响,互相构成各自的环境,这就使得我们几乎不可能单凭查看一个人的DNA来判断他有什么天赋。

但是科学家仍然找到了一个非常好的办法来区分先天基因和后天环境对人的影响——这就是同卵双胞胎(identical twins)。同卵双胞胎连长相都一模一样,我们可以大致认为他们有完全相同的基因。如果有一对双胞胎从一出生就被父母遗弃,又被背景完全不同的两个家庭分别收养,他们在不同的环境中长大却互不相见,直到成年以后科学家才把他们找到,看看这两人有什么相同点和不同点,这样我们不就知道哪些因素是天生的,哪些是后天养成的了吗?严谨起见,你必须能找到很多对这样的双胞胎,再把他们跟那些从小在一起长大的同卵双胞胎对比,使用严格的统计方法,才算好的科学研究。好在科学家有足够多的人力、物力和时间来做这种事情。

这种研究进行了几十年,科学界的共识是,先天因素远远大于后天因素。

首先,任何一种能够测量的心理特征,包括智商、兴趣爱好、性格、体育、幽默感,甚至爱不爱打手机,所有这些东西都是天生的。

其次,后天环境对智力和性格的影响非常有限。先天因素是主要的,后天因素是次要的。哪怕家庭环境可以在一定程度上左右一对同卵双胞胎小时候的行为,以至于他们可能会有不同的爱好和个性,但等他们长大以后,他们的先天特征会越来越突出,他们会越来越“像”!他们在摆脱家庭对他们“真实的自我”的影响!注意,这并不是说家教完全没用。家教可以左右基因表达,可以鼓励孩子发挥他天生的特长,也可以压制他天生的性格缺陷。只不过这个作用是有限的。

最后,一个针对两岁儿童的研究发现,越是社会经济地位高的家庭,基因对孩子的影响越大;越是社会经济地位低的家庭,环境对孩子的影响越大。这大概完全是因为贫困家庭的孩子得不到充分发展的环境,他们被环境给压制了;而富裕家庭的孩子却可以天高任鸟飞。当然,这个研究说的是两岁的孩子,根据前面的结论,成人以后所有的孩子都有可能发挥自己的能力。

所以,一个人爱好什么,喜欢干什么,能死心塌地地在什么方向上刻意练习,基本上是天生的。

人并不仅仅被动地等着被环境改变,有一个理论认为,自然选择给了每个人不同的基因,而人可以去寻找自己的基因所喜欢的环境,也就是那些能给我们“自私的基因”提供最大的生存和复制机会的环境。基因决定喜好,喜好决定我们追求什么。

达尔文的父亲想让他学医,达尔文也的确进入医学院学习了,他报了很多医学课程,但发现自己就是不喜欢这些课程。他更喜欢观察鸟类,喜欢地质学和自然史。有多少人对昆虫感兴趣?达尔文喜欢采集植物和搜集甲虫。等到有一个远航考察的机会,他不顾父亲的反对立即就去了。他决定听从自己基因的召唤。

也许兴趣就是大师们最大的先天因素。每个人都有天生的不同兴趣,区别仅在于有的人足够幸运地能够在比较早的时候就找到适合自己兴趣的环境,而有的人一辈子也没找到。找不到,未必是这个人不行,更大的可能性是整个环境都不行。如果达尔文出生在中国,根本就没有出海远航的机会,更不用说接触什么最新的生物和地质理论,乃至发表自己的学说——他只能去学学“四书五经”应付科举考试。所以,家庭和社会能为人才做的最好的事情,就是提供能施展各种兴趣的环境。

寻找适合自己兴趣的环境,把自己的基因发扬光大——这难道不就是进化论告诉我们的人生意义吗?

最高级的想象力是不自由的

爱因斯坦一生说过很多名言。也不知道他在什么时候、什么情况下,说过一句“想象力比知识更重要”。爱因斯坦没说知识不重要,他只是说在搞科研这个工作中,想象力“更重要”。然而此话在我国流传到了郑渊洁这一代,就被推论为:

想象力和知识是天敌。人在获得知识的过程中,想象力会消失。因为知识符合逻辑,而想象力无章可循。换句话说,知识的本质是科学,想象力的特征是荒诞。

我不知道没有知识的人能想象出什么东西。伯克利的心理学教授艾利森·戈波尼克(Alison Gopnik)在《哲学宝宝》(The Philosophical Baby

) 一书中,介绍了现代认知科学对人类想象力的研究成果。儿童的确比大人更容易想象,这是因为儿童大脑的前额叶皮质并没有发育成熟,不容易专注,思维表现得更加开放。但儿童的想象力不是“无章可循”的,只有在理解了事物之间的因果关系以后,“想象”才成为可能。

人能想象自己在天上飞,是因为看到鸟在天上飞。我们可以比较 30 年前的科幻电影和现在的科幻电影,同样描写数百年之后的未来世界,哪个描写得更像呢?显然是现在。在古老的科幻电影里,主人公要打视频电话,居然需要用一只手拿着个听筒。老电影里未来世界的飞船控制室里面布满了各种键盘和指示灯,而现在的电影里全是超大超薄外加透明的触摸屏。你不在现实生活中给他们发明一个触摸屏,这帮专门负责想象的电影制作人就忘不了键盘。

看似自由的想象,背后都有借鉴的根源。有人曾经有一个论点,中国古代的神侠小说也不少,但是“暗器”却很少提及(至少从来不是主流武器);而现在的武打书里面本本都有暗器。为什么古人想象不到暗器呢?因为暗器是近代小说家受到手枪的启发想象出来的。在近代,从还珠楼主开始到金庸的小说中,高手们动不动就“运功疗伤”,“功力”成了一个可以随便传递和输出的东西,这显然受到了近代物理学中“能量”概念的影响,或者更有可能是受到电池充放电的启发。

对于科幻小说和童话故事这种想象力,我认为存在两个等级。

初级的想象力就是在日常生活中玩“What if”游戏。What if 老鼠会说话?What if 老鼠能驾驶玩具飞机?这些问题把两个看似不相干的东西联系起来,形成一种荒诞的效果。每一个 What if 都可以形成一个童话故事,可是如果你仅仅停留在What if 带来的初级荒诞,这种童话故事就是非常简单的。郑渊洁说的想象力就是这个级别的。他在一次接受记者采访时提到:

“万一一笑把核儿吞到肚子里怎么办?如果吞到肚子里会不会长出樱桃树来?这使我想起在小学期间,我的同桌给我起的一个外号‘枣核儿’。”这个特殊的外号让郑渊洁记忆犹新,当他开始写作时就一直希望能够用这个名字为主人公创作一部作品……

注意,这个想象力并没有脱离有核儿才能长成树这个因果知识。一个整天问 What if 的人,可以写出一大堆童话故事来。这些故事讲的其实不是老鼠,而是披着老鼠外衣的人。孩子们以为听到了一个关于老鼠的故事,郑渊洁其实是在讲述小朋友自己的故事。而“小朋友自己的故事”,成不了世界名著。我们注意,这种“What if”想象力是完全自由的,你没有义务解释肚子里为什么能长出樱桃树。没人会追问这个问题。因为没人关心你这个故事。

想要写一个像《西游记》《指环王》《哈利· 波特》或者是电影《阿凡达》这样博大精深的故事来,需要的是另外一个等级的想象力,一种不自由的想象力。

写大著作,你必须构建一个完全自洽的想象世界。“自洽”(self-consistent),是一个非常高的要求。在电影《阿凡达》中,你必须解释为什么有些山可以在潘多拉星球上悬浮:因为山上的矿石中含有常温超导物质,而且该星球的磁场紊乱—— 而人类之所以要来这个星球就是为了这种物质——潘多拉星球磁场紊乱,这也是该星球上的动物有一定的感应能力的原因——而磁场之所以紊乱,是因为附近有几颗别的行星,你都可以在天空中看到。几件事必须能够互相解释,是一个完备的逻辑系统。除此之外,你要估算潘多拉星球的大气密度,你“想象”出来的这些动植物必须符合这个星球的环境,你得请语言学家专门给土著发明一种语言……你等于编制了一本《潘多拉星球百科全书》。

《指环王》和《哈利· 波特》也是如此。除了世界观自成体系,这两本书还有一个特点:作者对欧洲神话要有相当深的研究。各种魔法,种族和道具不能胡乱想象,必须符合一定的文化传统。我国的《西游记》也是这方面的典范。

请问,这种想象是天马行空、胡思乱想的吗?是步步为营、精心计算出来的。一个外行看到《魔兽世界》这样的网络游戏,也许会被其中充满想象力的画面、人物、打斗招法和剧情所吸引,并给出一个“够荒诞”的评价,因为这些东西与我们生活中的见闻如此不同。可是仅仅只有荒诞无法让人玩上几百个小时而不觉得枯燥。一个长期有效的系统还必须是合理的。你必须给游戏设定难度,并确保越难打的怪物的长相和武功越离奇,掉落的宝物越珍贵,因为只有这样它们才值得打;你可以想象每个种族和职业的武功特长都五花八门,可是你必须平衡各个种族和职业之间的技能,否则所有玩家都会选择最强的那个种族或者职业。除此之外,你还必须确保游戏中人物赚钱的速度正好赶得上他们购买相应等级的物品,否则就会出现“通货膨胀”或“通货紧缩”。《魔兽世界》为此专门聘请了经济学家来进行设计,甚至必须实时地监视系统。

所以,最高级的想象力其实是不自由的。正是因为不自由,它的难度才大。自由的“What if”思维,只是高级想象力活动的第一步,其背后不自由的东西才是关键。从这个意义上讲,我们拍不出《阿凡达》,缺的不是“自由”,而是这种“不自由”的超难脑力和物力。

“自由想象力崇拜”的背后,是“顿悟崇拜”。有“顿悟崇拜”思想的人认为一般人终日被自己的知识所束缚,而一旦跳出这种束缚,就能够取得重大突破。这种思想其实是对科学发现的庸俗解释。

一旦有一个一般人想不到的发明出现,就会有人解释说他之所以能做出这个发明,是因为他是“自由想象”的。好像科学研究中存在无数个可怕的“禁区”,别的科研人员从来都不敢往这个方向上想一样。其实,你能想到的东西,专业人员早就想过了。

在《费曼物理学讲义》这本当初加州理工学院的物理教科书中,专门有一小节,叫作《相对论与哲学家》。费曼说,相对论流行以后,很多哲学家跳出来说:“坐标系是相对的,这难道不是最自然的哲学要求吗?这个我们早就知道了!”可是如果你告诉他们光速在所有坐标系下不变,他们就会目瞪口呆。所以真正的科学家其实比“想象家”更有想象力。一个理论物理学家可能每天都有无数个怪异的想法,真正的困难不是产生“怪异”的想法,而是产生“对”的想法。

认为专业科学家被他们的知识所束缚,认为专业科学家缺乏想象力,是很多民间科学家“安身立命”的根本和愤愤不平的原因。但事实是专业科学家比民间科学家更有想象力!最典型的例子是量子力学。我曾经见过不少民间科学家和民间哲学家去“解释”量子力学,甚至试图去发明自己认为专业科学家缺乏想象力,是很多民间科学家“安身立命”的根本和愤愤不平的原因。但事实是专业科学家比民间科学家更有想象力!最典型的例子是量子力学。我曾经见过不少民间科学家和民间哲学家去“解释”量子力学,甚至试图去发明自己的量子力学,我可以负责任地说,先不论对错,仅仅从审美角度看,甚至从“够不够匪夷所思”这个角度看,这些“不受束缚的想象力”发明出来的版本,没有一个能比得上物理学家的版本。我想特别引用一句玻尔的话:

We are all agreed that your theory is crazy.The question that divides us is whether it is crazy enough to have a chance of being correct.

我们都同意你的理论是疯狂的。我们的分歧在于它是否疯狂到了足以有机会是正确的程度。

因为,民间科学家没有真正的物理学家“疯狂”。

思维密集度与牛人的反击

看博客不如看报纸,看报纸不如看杂志,看杂志不如看书——凡是有这种想法的人,都是极度自私的人。

因为他们贪图时间。惊险小说作家哈兰·科本(Harlan Coben)(在一本小说中)说,无法想象会有人去看那些记载博主衣食住行的博客。默多克坐拥新闻帝国,但他每天只看《纽约时报》和《华尔街日报》,而且只看头版。《黑天鹅》的作者塔勒布(Nassim N.Taleb)在书中说,他已经决心再也不看报纸和杂志,只看书了:因为新闻都是垃圾。我猜这些人是肯定不会去刷微信和脸谱的。

接收信息的效率是可以量化的。本文提出一个概念,叫作“思维密集度”。比如一个人以正常的思维速度边想边说一个小时,那么听他说这一小时的话所能得到的信息的思维密集度就是1。然而写文章就完全不同,它可能需要经过修改和润色,一个小时写出来的文章,可能别人5分钟就看完了,那么这篇文章的思维密集度就是12。

思维密集度 = 准备这篇文章需要的总时间 / 阅读这篇文章需要的时间

写一本好书可能需要作者从搜集材料开始花几年甚至更多的时间,如果读者两个晚上看完,那么这本书的思维密集度可能会达到几百。

显然,看一个具有高思维密集度的东西是很令人窃喜的事情。一部电影从编剧到制作道具可能不知道投入了多少时间和金钱,而我边吃饭边看,看完直接删除了。如果一本费劲写出来的书不被出版,只有一个编辑随手翻了几分钟就扔进垃圾桶,可以想象作者在思维密集度的交易中的损失多么巨大。

我是一个相当无私的人,因为我每天至少有一两个小时花在网上看微博、军事论坛和RSS阅读器上。为了获得一点效率上的安慰,我把网上的文章进一步细分,并坚持认为博客文章的思维密集度应该高于论坛。

每个人的时间都一样多,因此时间不是金钱。时间是围棋:你走一手,牛人也走一手,牛人获胜并不是因为他走得比你多,而是他每一手都走在最有价值的地方。要达到这样的效率,需要钢铁般的意志。谁能做到不看无聊的文章,谁能做到不去刷新网页,谁能做到不看电视新闻?牛人都能做到。

我最近读书的思维密集度较高,基本上都在看英文的非小说。这些书绝非哪个文人闭门造车而成的,它们都十分精密严谨,后面往往附着很长的注释和参考文献,作者做了大量的背后工作。为了写成这一本书,也许作者要阅读十倍甚至百倍的材料,亲自采访相关人员,前往世界各地调查,这还不算书中的研究结果可能是数个团队花费无数的时间和金钱才取得的。这样的一本书拿在手里,不把每个字都看清楚实在是对不起作者。

但很少有人会每个字都看。我们通常能把正文看完就不错了,很少有人会去研究那些小字体的注释。表面上看,写书的牛人应该只做最重要的事,可你考据出来的细节我根本不感兴趣,我赚了。

然而事实是,很多细节都是牛人的秘书提供的。格林斯潘写《动荡的世界》(The Age of Turbulence

),据说基本是在浴缸里用铅笔在卡片上完成的,手稿都是湿漉漉的。马布巴尼(Mahbubani)在《新亚洲半球》(The New AsianHemisphere

)这本书的感谢部分透露了牛人写书的方法:他写的时候只提供思想,句子中有大量的空白,留给秘书去补充具体数字和细节。托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)写《世界是平的》,有一个秘书团队在做支持。就连娱乐人物艾尔·弗兰肯(Al Franken)写书讽刺美国政治,都有一个哈佛大学的研究生团队为他工作。牛人负责用20%的时间完成一本书的80%,秘书用80%的时间去完成剩下的20%。在这场作者与读者思维密集度的战争中,牛人仍然取胜。

我以前的老板,在国家实验室有个秘书,他不喜欢输入公式,于是他手写论文,秘书帮他排Latex,还顺带修改语法和拼写。然而大多数人都没秘书。这还不算科研论文的阅读率其实并不高,好在别人如果对你的工作感兴趣,往往会读得非常认真,阅读速度比看报纸慢得多。再进一步自我安慰,也许只要所有读者阅读一篇论文的时间加起来超过作者写这篇论文的时间,这篇论文就算赢了吧!

我写这篇小文费时一小时,所以只要你阅读此文的时间少于1小时,你就赢了思维密集度。鉴于有将近400人通过“谷歌阅读”订阅了这个博客,只要你阅读此文的时间超过9秒,我敢说我也赢了。

上网能避免浅薄吗?

我国的成年人平均每天读书的时间越来越短,2013年只有14.7分钟,而上网的时间越来越长,超过34分钟。如果你认为上网也是一种阅读,我们总的阅读时间是逐年增加的。但上网是一种非常特殊的阅读。

一个典型的上网者通常同时打开好几个窗口,开着聊天工具,每隔一小段时间就查查电子邮件。他很少在任何一个网页上停留过多时间,页面随着鼠标滚轮上下翻飞。相对于长篇大论,他更倾向于阅读微博之类短小的信息。据说,曾经有一个资深网民教一个新手怎么使用浏览器,发现那个新手居然在读一篇文章,他被激怒了:网页是读的吗?是让你点击的!

现在几乎没人能看完《战争与和平》了。高质量的读书要把自己沉浸在书中,有的地方反复看,甚至还要记笔记。这种读法似乎有点丧失自我,好像成了书本的奴隶。而上网则是以一种居高临下的姿态,我们游离在内容之外,面对众多等着被“临幸”的超链接想点哪篇随心所欲。可是在尼古拉斯·卡尔(Nicholas Carr)的《浅薄》(The Shallows

)这本书看来,上网者才是真正的奴隶。相对于读书,网络阅读使我们能记住的信息更少,理解力和创造力下降,形成不了知识体系:互联网把我们的大脑变浅薄了。

网络文本的特征是有超链接。本来设计超链接是让读者可以随时点击相关内容,以更主动地阅读,然而多个实验发现效果恰恰相反。读者倾向于毫无目的地点来点去,不但没有加深对主题的理解,甚至记不住读了什么。在一个实验中,受试者被分为两个组,一组读纯文本,一组读有超链接的“超文本”。然后对所读内容进行测试,超文本读者的得分显著低于纯文本读者,而且文章中超链接越多,他们的得分就越低。这还不算在真实的上网情况下,一个人还要面对大量无关的超链接,更不用说各种广告对他的注意力的争夺了。

为什么超链接使阅读效果变差呢?因为我们必须随时对点与不点一个超链接做决定。一个人读书的时候调动的是大脑中负责语言、记忆力和视觉处理的区域,而对超链接做决定则要时刻调动大脑的额前叶区,这是两种完全不同的思维方式。实验表明,网上冲浪可以增进做决策和解决问题的能力,这对老年人保持头脑年轻有好处,但坏处则是牺牲了理解的深度。神经科学家发现,网上阅读从硬件层面改变了人的大脑。一个没上过网的新手只要每天上网一小时,五天之后他的大脑结构就会发生可观测到的改变!

多媒体阅读也未必是好事。在一个实验中,受试者被要求阅读一份关于马里的资料。其中一组读的是纯文本,另一组则在文本之外还配有一份辅助的声像资料,可以随意选择播放还是停止。在随后的测试中,文本组在10道题中平均答对了7.04道,多媒体组只答对了5.98道。而且与直觉相反,文本组的人认为这份资料更有意思、更有教育意义、更容易理解,他们更喜欢这份资料。

多媒体、超链接、时不时蹦出来的聊天信息和新邮件通知,还严重干扰记忆力。只有有意识的短期记忆,称为工作记忆,才有可能被转化为长期记忆。过去心理学家曾经认为人的工作记忆能同时容纳7条信息,而最新的研究结果是最多只有2~4条。这样有限的容量非常容易被无关信息干扰,导致过载。上网时分散了注意力,不停地为点还是不点做决定,都在阻碍我们把短期记忆升级为知识。

网上有些人只看标题就敢评论,根本还不知道文章说的是什么。逐字逐句地读书已经被快速扫描式的“读网”取代。用小型摄像机跟踪上网者的眼球运动表明,网上阅读模式是个“F”形轨迹:他们会快速读一遍文章的前面两三行,然后把网页下拉,跳到文章中间再扫几眼,然后就立即跑到结尾把目光停留在屏幕的左下角。大多数网页被读的时间不超过10秒,只有不到十分之一的网页被读的时间超过两分钟。

既然是扫读,深刻的内容就很难有竞争力。点击排行榜上的文章大多是短小精悍的,配有精彩插图,让人会心一笑,有机智而无智慧。很多流行的文章都是相同的几个套路,没有真正的新意。与书相比,网上的文章是肤浅的。

为什么会出现这样的局面呢?卡尔认为其根源在于互联网这项技术。考察地图、钟表和书籍对人类思维方式的影响,会发现技术并不仅仅为思维服务,技术能改变思维,比如地图就加强了人们抽象思维的能力。而互联网这项技术用各种小信息干扰了人的思考。神经科学家梅策尼希(Michael Merzenich)说,多任务的阅读方式是“训练我们的大脑去为废物分散注意力”。

更进一步,卡尔认为谷歌正在把互联网向更肤浅的方向推动。YouTube这样的业务对谷歌来说只是为了给搜索引擎带来流量、收集信息,以及排挤潜在的竞争对手,而对公司利润几乎没有贡献。谷歌的真正业务是搜索,利润的绝对大头是广告。一个盯着屏幕看的用户不会给谷歌带来任何广告收入,他必须不停地搜索和点击才行。正如其用户体验设计师艾琳尼·奥(Irene Au)所言,谷歌的核心战略就是让用户快来快走,它做的一切都是为这个战略服务的。对谷歌来说,短而新的信息可以带来更多点击,价值远远超过经典的长篇大论。它把所有书籍传上网,正是把整体的书变成一堆可搜索的短信息的集合。

不过,经济学家泰勒·科文(Tyler Cowen)则对肤浅信息的流行有不同的解释。在中译本《达蜜经济学》(Create Your Own Economy

)一书中,他提出廉价必然导致低俗流行,这是阿尔奇安-艾伦(Alchian-Allen)定理的要求。这个定理说如果低品质苹果和高品质苹果同时涨价,那么人们将更乐意买高品质苹果,反正也要花很多钱还不如吃个好的。在通信和交通手段不发达的时代,出门看一场戏剧往往要花费很多时间和金钱,所以要看就看个经典的,而且戏剧往往很长。同样道理,在中国发明纸张之前,制作竹简是昂贵而费力的,所以那时候的书本本都是经典。

如果获得信息很容易,我们就会倾向于读短小而轻快的内容。这有一个心理学原因,那就是期待和尝试的乐趣。比如说我们收到一个礼品盒,打开这个盒子的过程本身就是个很愉快的经历,这就是为什么有人爱看最新电子产品的开箱视频。点开一个链接就如同打开礼品盒,各种短小信息构成了一股期待——尝试——发现的快乐之泉,我们享受着这源源不断的小乐趣。另外,很多时候完成一个工作的乐趣集中在开始和结束,而不在漫长的中间过程,我们喜欢不断地开始和不断地结束。相对于一本600页的书,我们可能更想读两本300页的书。我们在网上追求能够立即满足的小刺激。

科文认为多任务不是坏事。当处理短小信息的时候,同时处理几个任务,比如说一边看新闻一边聊天,是高效的方式,而且人的多任务能力是可以训练出来的。更重要的是,多任务工作可以让我们对这些小事情保持兴趣。科文热烈欢迎互联网技术给人们带来的种种方便。

在科文看来,新技术的最重要特性是允许我们定制自己接收的信息。过去一张专辑里的歌曲是出版者设定的;而现在每个人的播放器里都是自己选择的歌曲。网上阅读的要点在于选择和过滤,我们应该学会订阅精选的博客,访问专门的论坛,从而排除无关信息。

哪种人最善于对信息进行定制、整理和排序呢?有自闭症倾向的人。自闭症患者往往因为大脑的缺陷而缺少对情感交流的解读能力。对人情的不解反而使他们的思维保持冷静客观。他们把更多的精力投入到对特定信息的收集、整理、分类和记忆中,是最极端的信息爱好者。也许自闭症患者不怎么了解自己的邻居,但他们往往对某个特定领域了如指掌。一个小男孩爱好火车时刻表,他可以整日在网上看时刻表。

有点轻微的自闭症倾向甚至可能是成为大师的先决条件。科文列举了很多可能有自闭症倾向的名人,包括牛顿、爱因斯坦、图灵、爱迪生、亚当·斯密,甚至还有杰斐逊和莫扎特。科文考证,从福尔摩斯特别注重细节而又不怎么擅长处理人际关系这一点来看,他和柯南·道尔都有典型的自闭症症状。更进一步,科文认为现代教育正是要把学生往自闭症的思维方式上培养。

科文没有回答的问题是上网能彻底取代读书吗?收集并整理一大堆短信息能取代对成体系知识的学习吗?显然不能。大量的信息不能自动带来深度理解。很多自闭症患者对细节具有过目不忘的超强记忆力,他们甚至可以把一本多年以前看过的书背出来,却不怎么理解书的意思。科文对阅读肤浅化的担心是合理的,上网不能取代读书;而科文的贡献则在于提倡如果我们上网,就应该用自闭症的思维上网。

知识是有等级的。八卦新闻、时效性强的信息、网友对时局的看法,本来就不值得印在纸上浪费树木,在网上看看正好。扫读网页不见得是什么毛病,相反,能够以不同速度读不同等级的内容是最有用的阅读技术。

上网的关键态度是要成为网络的主人,而不做各种超链接的奴隶。高效率的上网应该像自闭症患者一样具有很强的目的性,以我为主,不被无关信息左右。就算是纯粹为了娱乐上网也无可厚非,这时候读得快就是优点。一个真正的智者不会让上网占用读书时间,他应该经常能够平静地深入思考,只有电话接线员才随叫随到。

用强力研读书

武侠小说中常常把武林高手描写成能够以一当十甚至以一当百的人物,但事实是一个人再怎么练武也不能变成坦克。在真实世界中,即使你武功再高,我摆个十人枪阵——不用机关枪,就用古代的那种三四米长的冷兵器长枪——也能轻易地把你杀死。但是一个人的见识却可以达到以一当百或者更高的境界。一个真正有学问的人,他的“内力”之高,你上再多俗人也抵挡不住。

练武对人身体素质的提高非常有限,读书却可以极大幅度地提升人的思想内力。这种内力是指对世界的理解和见识。

读书的目的是获得见识以及学习高水平的思维方法。这个世界经常会发生一些有意思的事情,它们令很多人兴奋、迷惑或愤怒,而大多数人只会在新闻网页的评论中发泄自己的情绪。如果你读过这方面的书,也许就会指出:第一,这件事其实没什么,我知道比这个更好/更坏/更怪的事;第二,那个所谓专家说的意见属于××流派,而学术界对这个流派有很大的争议,其实他们的观点已经过时了,比如获得××年诺贝尔经济学奖的××理论,就是个更好的理论;第三,我估计此事将会向××方向发展。著名经济学作家蒂姆·哈福德出过一本书《亲爱的卧底经济学家》,这是他在《金融时报》答读者问的短篇合集,其中每一篇文章都是这样的套路。有学问跟没学问是很不一样的。

即使不想当专栏作家,做一个有学问的人总是有用的。当没学问的人大惊小怪的时候,有学问的人可以见怪不怪;当没学问的人熟视无睹的时候,有学问的人却可以见微知著。

从读书的角度看,世界上有两种人。

一种人读书是为了掌握技能,通过各类考试,或者纯粹是为了娱乐。另一种人读书却是为了提升自己的内力。这两种人最初的“智力”水平未必有多大差别,但是假以时日,他们的“智慧”水平将会有天壤之别。只有后一种人,才配称为“读书人”。

这里我想谈谈“读书人”应该怎样读书。

在中国销量最大的图书是各种教学参考书和考试辅导书,这类读物“不算书”。金庸、琼瑶的小说当然得算书,但看这种书不值得讲究什么技术。我们专门研究怎么读那些看完之后能够加深自己对某一领域的理解,能够获得一种智慧上升的感觉(哪怕是错觉)的非小说类的书。

看这种书有三个基本事实。

第一,大多数人不看这种书;他们不是读书人。

第二,如果真看了,其中大多数人没有看完。在亚马逊买Kindle版的电子书后,你可以看到别的读者在书上画出的重点。Kindle允许你在读书的时候在认为是重点的语句下画线,而亚马逊会把画线比较多的语句在书中标记出来。我看了很多非小说类的书,其中的规律是绝大多数重点出现在前两章。而书的前四分之一以后,就基本上看不到重点标记了。难道这些书的后面都没有重点值得画了吗?答案显然是大多数人对大多数书只看了四分之一就不看了。《华尔街日报》上一篇文章使用统计Kindle上重点句子的方法发现,大多数读者读《时间简史》只读到了6.6%,读《思考,快与慢》只读到了6.8%,而被视为近年来最重要的经济学著作的《21世纪资本论》(CAPITAL in the Twenty-First Century

),则只读到2.4%,尽管这本书是当前亚马逊上最畅销的书之一。爱买书的人不一定真读书,很多人只不过是爱藏书而已。

第三,即使看完了,其中大多数人没有看懂。我就拿蒂姆·哈福德的成名作《卧底经济学》(Undercover Economist

)这本书举个例子。在我写本文的初稿时,此书在豆瓣上有3个页面,其中只有中文版页面有不算灌水的读者书评。在豆瓣上的几篇热门评论中,“子不曰”的《撕开面皮给你看》,谈到了书中说的星巴克咖啡和超市搞乱价格的现象;第二篇评论的题目就是书名,内容不是读书心得,而更像是给书做的广告;第三篇评论《真实世界的经济学》,提到星巴克,然后不知为何开始谈另一本讲经济学的书和自己读经济学读物的过程;第四篇评论,谈到星巴克、房价、超市定价和大学生的火车票。读这些书评,似乎《卧底经济学》是一本讲述生活中的经济学小故事的漫谈。

但这本书并不是纯粹漫无边际的瞎侃。它的观点相当鲜明,主题很突出。此书反复强调一个概念 ——“稀缺”。第一章举星巴克卖咖啡的例子,为的是指出没有稀缺就不可能赚钱。第二章写有了稀缺你也未必能赚到很多钱:哪怕附近只有你一家超市,顾客也未必会在你这里花很多钱买东西。你必须使用一系列的手段,甚至诡计,来让人掏钱。最典型的办法是对顾客实行区别定价。第三章到第五章写经济学家为什么喜欢市场,因为市场调节可以自动把稀缺的东西变得不那么稀缺。然后谈到市场为什么有时候会失灵。政府的有些政策,表面上为了公平,但客观上促进了稀缺,比如不让优质小学的入学市场化。第六章指出像亚马逊这样的公司并没有真正意义上的稀缺力量。第七章到第十章则是前面这些理论在当前热点问题中的应用。

如果我们看完这本书只记住两个字,那么这两个字应该是“稀缺”。但是看看排在前几位的豆瓣书评,竟然没有一篇提到“稀缺”这个词!如果你只看这4篇书评,你记住的两个字是“咖啡”。而星巴克怎么卖咖啡,其实是该书前4页说的事情。

用这种读法就算再读15本讲经济学的书也学不会用经济学家的眼光去看世界,得到的只不过是一大堆饭桌上的小段子而已。等到下次听专家说话,感觉还是似曾相识,自己又说不出来。

所以,读书这件事没那么简单,也需要技术。有会读的,有不会读的,不是爱读就行。

有很多人总结过读书的技术。总结得最好的大概是名著《如何阅读一本书》(How to Read a Book

)。现在在网上可以找到很多关于这本书中阅读技巧的笔记总结。在我看来,此书最牛的地方并不在于任何特殊的技术,而是一种精神。这种精神认为阅读有三个档次:为了娱乐而读,为了信息而读和为了理解而读。首先,只有为了理解某个我们原来不懂的东西而读书,才值得认真对待。其次,读书应该以我为主,而不是以书为主。此书的作者说,世界上值得反复阅读的书不超过一百本(并在书后列举了这一百本书),其他所有的书基本上读完就可以扔了。凡是真能做到以这样的精神去读书的人都是真正的精神贵族,他们与那些藏书的书虫完全不同。《如何阅读一本书》几乎是手把手地教给读者一套细致的读书方法,不厌其烦,以至于很多读者迷失在这些方法的细节之中。然而颇具讽刺意味的是,我看了很多人对《如何阅读一本书》这本书做的笔记,这些笔记大都未能把握这种高级的阅读精神。

强力研读

在《如何阅读一本书》的基础上,我提倡一种高强度的读书方法,称之为“强力研读”。与《如何阅读一本书》中按部就班的、烦琐的固定套路不同,我们的“强力研读”更像是一种态度和心法。其实我很想给此文起一个英文标题,叫作“Deep Reading”(深度阅读),以与最近心理学家们谈论的训练天才的新成果——“刻意练习”(deliberate practice,deep practice)相呼应。

“强力研读”并不是为了读《广义相对论》之类的专业著作,它面向的对象就是《卧底经济学》之类的写给非专业读者的非小说类书籍。之所以称为“强力”,是因为它追求阅读的深度和效率,力图能在一本书中挖掘到最大限度的收获。我曾经听过一个笑话,说我们是怎么向别人学习的——我们就如同小偷一样到别人家里把除厨房水槽之外的所有东西都搬走了——然后我们回过头去把厨房水槽也搬走了。我们就要用这样的精神去读一本书!

强力研读跟“刻意练习”有三个共同点:

第一,不好玩。世界冠军培训基地没有“寓教于乐”这个概念。“强力研读”不是为了娱乐和休息,而是用非常严肃认真的态度,非得把一本书融会贯通以致“长”在自己的大脑里不可。这种读法相当累。我认为写读书笔记是一个非常正经的工作。

第二,用时少。就如同在那种专门培养天才的最好的音乐学校里,孩子们每天真正练琴的时间绝对不超过2个小时一样。没人能长时间坚持那样的强度,而没有强度的训练还不如不练。你可能每天花很多时间阅读,但你很难做到用很多的时间强力研读。要把精力充沛而又不受打扰的时间段留给最好的书。

第三,不追求快。很多读书方法教人怎么用最快的速度读完一本书,而那些有必要快速读完的书根本不配让我们读。读书的一个关键技术在于对不同的读物采取不同的阅读速度。娱乐性的小说、纯粹信息性的新闻,读得越快越好。而对于处在我们的“学习区”内的好书,则应该慢慢地仔细读。把一本书快速读完,就好像把一首曲子快速弹完一样,这不是练琴,而是为了完成练琴任务。读书人的一个秘密就是,读得慢,吸收知识和增长内力的效率会更高。据说失读症患者之所以特别容易出人才就是因为他们读得慢。

以下是强力研读的具体做法,它的核心技术是做读书笔记。

新书要读两遍

一本书应该读两遍,而且只读两遍。好书读一遍你不可能掌握到精要,反过来说如果一遍就够了,那这本书也不值得强力研读。我们说的思想类书籍,不是什么学术著作,所以再好也没必要读三遍,两遍正好。而且最有效率的办法是读完一遍马上再读一遍。

第一遍是正常通读,只要放松地欣赏作者的精妙思想和有趣故事即可。不要追求读得快,值得时不时停下来思考一下的书才是好书。

在读第二遍的同时写下读书笔记。这时候就不要每个字都读了,书中作为例子的故事大可跳过,要专注于思想脉络。读一章,记一章笔记,直至读完。然后这本书就可以束之高阁,甚至直接扔了。

什么是好的读书笔记?

读书笔记的一个重大作用是为自己日后以最快速度重温这本书提供方便,直接看笔记就可以了。还有别的好书等着我们去读呢,所以笔记最好要写到可以取代原书的程度。

我看过很多平庸的笔记,有些就如同小学生给课文概况中心思想和段落大意一样。网上有很多人用画“思维导图”的方法来做读书笔记,这种方法的意义也不大。流水账式的读书笔记就好像用胸围、腰围、臀围这三个数字来描写一名美女一样无趣。

强力研读要求读书笔记必须包括四个方面的内容:

①

清晰地表现每一章的逻辑脉络;

②

带走书中所有的亮点;

③

有大量的自己的看法和心得;

④

发现这本书和以前读过的其他书或文章的联系。

许多人的笔记只有摘要概括。能做到第一点,找到逻辑脉络,就已经算是优秀的笔记了。我只看到过极少的人偶尔在笔记中插入书中亮点。至于后面这两点,能做到的更是凤毛麟角。但是只有做到全部四点,你才能把一本书的效用发挥到最大。你会发现这个回报是巨大的。

我习惯完全按照原书的章节给读书笔记划分章节,甚至保留各章的标题。在每一章的开头,用自己的话写下这一章作者到底说了什么,各章穿起来就形成了系统——不过,这种内容提要并不重要。

重要的是一定要能看出作者的逻辑脉络。大多数人之所以没有真正地理解一本书,就是因为看不到这个脉络。每一章的逻辑结构如果真写出来也许只有几句话,可是这几句话却常常分布在好几十页之中。善于写书的作者往往会在书中收录大量引人入胜的小故事(包括科研案例、历史典故和名人轶事),只有把这些小故事串起来我们才能明白作者到底在说什么。单独看其中一个小故事,每个人都会对这个小故事有不同的解读。然而这个小故事在书中的作用却往往会被人忽略,最后只记住了小故事这棵树,而看不到它们组成的森林。

现代人喜欢小段子,往往能记住作者讲的笑话而忘了作者的本意。在美国历史上,没有电视、没有网络、更没有微博的“印刷机时代”,史蒂芬·道格拉斯(他曾经跟林肯竞争过美国总统,还竞争过老婆,最后都失败了)曾经跟林肯有过连续7场的著名辩论。道格拉斯口才极好,常出妙语,但是他告诫听众不要为妙语鼓掌。《娱乐至死》这本书是这么说的:

道格拉斯甚至批评他的听众,说他需要的是听众的理解而不是激情,说他的听众应该是沉思默想的读者才好……阅读要求的是理性思考。一个好的读者不会因为偶然发现了什么警句妙语而欣喜若狂或情不自禁地鼓掌——一个忙于分析的读者恐怕无暇顾及这些。

我们小时候学习的那些“中国古代寓言”,就是从古书中提出来的小故事,而我们对这些寓言的解读往往背离古人写书时的本意。我们记住了故事却忘记了文章。所以,读书笔记的第一作用就是抛开故事记住文章。让一本书从厚变薄,从具体的山川景色变成抽象的地图。只有当你跳出字里行间,以居高临下的姿态俯视全书,它的脉络才能变得清晰。看清楚以后,不要抄作者的话,用自己的语言把这个脉络写出来,就好像画地图一样。

但是如果一个小故事实在很好,我们也得把它记下来。好的读书笔记是不均匀分布的。记笔记,是我听说了一个想法之后很激动,必须把这个想法记下来据为己有的行为。除了逻辑脉络,如果发现真正好的小故事——我们称之为“亮点”——那么就把这个故事也给写下来,甚至具体到细节。一方面,以后万一要写文章,从笔记里翻出来就可以用。更重要的是,这些故事将会反复地在我们的大脑中出现,它们用各种出其不意的方式左右我们的思想,直至改变我们对世界的认识。你不得不承认有些段子的生命力就是比其原来的文章更长,以致最后成为典故。

我用Kindle看其他人对一本书画的重点语句,发现这些语句大都是总结式的,就好像小学生在课文里发现的重点句一样,它们通常是段落的第一句或者最后一句。真正的高手读书不能用这种线性读法,而应该是“一惊一乍”的。作者的哪句话令人拍案叫绝,哪句话一语惊醒梦中人,应该把这样的东西突出记下来。我有时候听凤凰卫视的《开卷八分钟》,这是一个向观众介绍书的电视栏目。我发现其他几个主持人往往倾向于在节目中系统地介绍一本书的内容框架,而梁文道则总能在一本书中找到几个单独的亮点,常常拿出一两个意味深长的故事讲给观众,让人能够体会到原书作者的个性。读书笔记得有这个效果。读书,在某种程度上就是在寻找能够刺激自己思维的那些亮点。我们在分析脉络的时候要忽略故事,分析完脉络再把故事带走。

强力研读是一种主动的读书方法。要在笔记中写下自己对此书的评论,好像跟作者对话一样。我现在的统一做法是把自己的评论全部放在方括号“【 】”中,将来翻阅的时候哪些话是书里的,哪些话是自己的一目了然。

藏书人认为书的干净最重要,所以他们不看书;低水平的读书人会在看完的书上画满了重点线;而高水平的读书人会在看完的书上写满了批注。历史上,牛人读书都喜欢在书页的空白处做批注。据说很多人一般不爱把书借给毛泽东看,因为他看完之后别人没法看了,书上密密麻麻的全是他的批注。

你不可能对说得好的一段话无动于衷。你可以写下自己对这件事的理解,你还可以写下对作者的质疑或肯定。更高级的批注则是写下自己因为看到这段文字而产生的灵感。一本好书的每一章都能让人迸发出十个以上的灵感。也许它突然就解决了你之前一直关注的问题——尽管这个问题看似与此书无关;也许你会想把作者的理论再往前推一步。这些想法未必都有用,但是都非常宝贵,因为如果你不马上记下来,它们很快就会被忘记。也许多年以后翻阅笔记的时候,你会觉得自己的心得灵感比原书更有价值。

当你读过的书多到一定程度,你就会发现书与书之间是存在联系的。尤其是现代人写的书,极少有一本书的思想完全独立于世界,真正新的知识往往都建立在旧的知识之上。这个问题别的书是怎么说的,有没有更新的证据支持或反对这个结论,要找到它们的共同点和不同点。一个真正善于主动读书的人对这种联系是非常敏感的。我现在使用印象笔记(Evernote)来整理读书笔记,这个工具可以把每一份笔记都生成一个可供别的笔记直接点击和引用的链接。我的笔记中经常出现这样的链接,用于指出书与书之间的联系。

小时候,我们都曾经有一段时间对新词汇非常敏感。比如你可能从电视上听说一个成语,即使你不能确定这个成语的准确意思,但你还是觉得这个词很好。结果在接下来的几个月甚至几天之中,你又多次遇到这个成语!你可能会奇怪怎么以前没注意到它,难道这个词最近专门爱找你吗?一个读书人对新的知识就能保持这样的敏感。你一旦发现一个有意思的新课题并且读了这方面的书,你就会主动或者被动地多次与这个课题相遇。你刚放下这本书,一上网又看到一篇这方面的文章,过几天你打开手机又发现微博上有人正在讨论它。这时候你应该怎么办?打开印象笔记整理一份这方面的笔记!

如果你读得足够多,你会获得一种更难得的经历:感受人类知识的进步。你会发现一个问题在这本书里是这个说法,而过了几年之后有人另写一本书,引用更有力的证据,把整个结论给改变了。有时候你会赞同这个新结论,有时候你会反对。有时候你必须从几本书的几个不同结论中判断哪个才是最靠谱的。有时候你会觉得他们说的其实都不对,只有你知道正确答案。到了这个层次,你已经跟书的作者完全平等了。你甚至可以俯视他们,评判他们之间的高下。这时候你又应该怎么办?写篇文章发表出来!

好书之所以要读两遍,最重要的目的就是为了获得这些心得、灵感和联系。对一本我们不太熟悉的领域的书,在第一次读的时候,我们往往会陷入作者的思想之中,我们大脑的全部带宽都被用于理解作者的思想,而没有更多的余地去产生别的想法了。“幽默是智力过剩的体现”,想法也只在带宽过剩的时候才会冒出来。只有当你读第二遍的时候,你才能气定神闲地发表意见。第一遍读是为了陷进去,第二遍读是为了跳出来。

记笔记是对一本好书最大的敬意。读书笔记是一种非常个性化的写作,是个人知识的延伸。它不是书评,它完全是写给自己而不是为了公开发表的——可以完全专注于意思,而不必关心文笔。虽是这样,阅读别人写得好的读书笔记仍然是一种乐趣,而且直接读笔记可以节省大量的阅读时间(豆瓣网有个专门的系统让读者分享笔记)。

如果做不到强力研读的笔记标准,随便做个一般水平的读书笔记对自己也有帮助,最起码能加深记忆。曾经有一个研究,让受试者分成三组阅读一篇科学类文章:第一组多读几遍,第二组针对此文画个“概念图”,第三组用十分钟时间写篇相关文章。一周以后测试,结果发现:写文章的这组记忆的成果,甚至这时候再让他们画概念图的成果,都胜过其他两组。画概念图的效果甚至还不如多读几遍。所以“眼过千遍不如手过一遍”这句话是对的,而且用思维导图做笔记真的没用。

电子书

我们前面说过,读得慢,效果才好。慢不一定是主动的,如果阅读介质有问题——比如字体太小,有些字词看不清或者不认识——它们将强迫你慢下来,就是这样也有一样的好效果。有实验表明,当考试试卷印刷效果很差的时候,学生反而能更认真地对待试题而减少错误。

可能是因为更美观,可能是因为拿在手里感觉更庄重更正式,也可能是因为纸张的成本高造成文字价值也高的错觉,一般人看纸质书的速度比看电子书慢。Kindle、iPad和手机上的各种电子书阅读器,把阅读体验变得无比廉价和方便,简直是鼓励人们快读。人们通常认为看纸质书比看电子书好。实际上,我们即使在网上看到好文章有时候也爱打印下来仔细研读。修改自己写的论文,更要进行多次打印。关键是印在纸上的实体文字似乎更能刺激大脑神经,让我们以更加积极的态度阅读。

但电子书也有电子书的好处。对我来说电子书阅读器最重要的好处是可以自动抽取你的批注和你在书中画的重点。Kindle、iBooks和Good Reader都有这样的功能,抽取出来的内容可以直接存为一个文件,你只要直接对这个文件进行整理就得到了读书笔记,而不必随时翻书了。

读电子书一定要多做批注,不要浪费那无限的空白处。如果费马当初读的是一本电子书,他大概就不会因为书的空白处太小、字写不下而不给出费马大定理的证明了吧。电子书发展的一个可能方向是把阅读社会化,Kindle上现在可以显示被读者高亮最多的句子,也许将来可以显示每句话上每个读者的批注。

读书人的武功

世界上有很多比读书更重要的事。在做事和读书之间,做事优先。但读书是除实践外迅速积累见识的最好办法。在电视出现以前,人们无事可做的时候最主要的活动就是读书。现代人因为有洗衣机、洗碗机这些自动化设备,每天的空闲时间比过去多得多,可是人们把大部分认知剩余都奉献给电视了。而电视这个东西从根本上就是面向尽可能多的大众的,就如同广场上的集体舞。读书人不屑于跳广场舞,我们追求的是武功。

强力研读要求慢读,但是我们知道很多著名的读书人的读书速度却都很快,这是为什么呢?这就是武功。他们读得快,是因为对他们来说,一般的书里新东西已经非常有限了。

我最佩服的读书人是经济学家泰勒·科文(Tyler Cowen)。科文是一位“著名”经济学家,他在各大报刊上发表对当前经济问题的看法,写过很多书。但更著名的也许是他读书的速度!他一晚上能看好几本书。亲眼目睹他看书的人都会产生一种特别敬畏的感觉:翻书速度非常快,他看一页书的时间几乎是别人看一个标题的时间。你可能会觉得这么看肯定没看进去什么,但是我整天在看他的博客,我可以负责地说:他的确知道读过的每本书的关键之处。

科文的秘诀是什么?他专门写过一篇博客文章回答这个问题。他说,

The best way to read quickly is to read lots.And lots.And to have started a long time ago.Then maybe you know what is coming in the current book.

关键是你之前已经读过很多、很多书,而且你必须很久以前就开始读书了。这样当你读眼前这本新书的时候,你可以在相当的程度上预计作者在说什么。也许一个故事刚开个头你就知道结局,也许很多理论你早就知道而不必再听作者讲一遍。你可以快速跳过很多基本内容,直达作者的新思想。真正资深的读者,读同一领域内的书肯定越读越快,他们能够一眼就发现新东西,抓住重点,知道这本书在这一领域内是个什么位置,做出了什么新贡献。

一般人都是读小说比较快,读非小说因为总要停下来所以读得比较慢。但科文读非小说的速度比读小说快!因为非小说的内容可以跳,而小说情节没法跳,跳过去就没意思了。科文还倾向于看纸质的非小说,电子书阅读器只用来读小说:因为电子书翻页不够快!

我读的书少,远远没有达到这样的功力。不过读过若干本之后,我的读书水平似乎也提高了一点。一个表现是现在对于技术含量不是很高的书我尽量采取听有声书的办法“阅读”。英文世界几乎每一本达到一定销量的书都有有声版。我每天上下班分别要开半个小时的车,正好用来听书。

我停车之后几乎从不立即下车。我打开手机中的印象笔记程序,对着耳机线话筒把刚刚听过的这段书的笔记录下来。另找时间,我再把这些录音笔记整理成文字。

我只听一遍。30分钟的书,我的录音通常只有3~5分钟。其中只有原书的精华才会被我复述在录音之中,剩下的是我的心得和评论。

整天这么读书,岂不是成了“两脚书橱”了吗?如果你认为我是“两脚书橱”,我会深感荣幸,但我认为还远远不够。微博有传言说,2013年比尔·盖茨一共读了139本书,我没有办法证实这一点,但他的博客上的确谈论了很多书,而且他读的书大部分是非小说。查理·芒格和沃伦·巴菲特都是手不释卷的读书人,巴菲特更号称醒着的时候有一半时间在看书。芒格说:

我这辈子遇到的聪明人(来自各行各业的聪明人)没有不每天阅读的——没有,一个都没有。沃伦读书之多,我读书之多,可能会让你感到吃惊。我的孩子们都笑话我。他们觉得我是一本长了两条腿的书。

创新是落后者的特权:三个竞争故事

我认为,关于创新有一个广泛存在的错误看法,那就是以为越是领先的国家和公司越应该搞创新。让领先者去领导时代潮流,而落后者则应该把注意力放在向别人学习上。

如果中国只想当个二流国家,那么这种思想就是正确的。反过来说,如果中国有志成为一流国家,那么这种思想就是完全错误的。本文列举了三个真实的历史事件,让我们来看看到底谁应该首先领导时代潮流。

第一个故事是关于日本汽车的。

说到当下美国最牛的公司,人们可能会认为是苹果和Google(谷歌公司),而在20世纪40年代,通用汽车(General Motors,以下简称GM)绝对是个最高调的领先公司。1943年的GM如此之牛,以至于他们觉得有必要请人来公司专门研究一下他们为什么这么牛。被请来的是当时管理界的传奇人物彼得·德鲁克(Peter Drucker)。他的任务只有一个,那就是发现GM成功的秘密。事实证明,他的发现影响了工业界好几十年。

一般人研究一个企业,总是从这个企业的外部入手,比如市场营销战略,而德鲁克专注于企业的内部。他的工作方法是一个一个地找GM的管理人员谈话。他有一个特别的天赋,那就是能够用一种特别有礼貌和友好的方法跟你谈话,让你感觉如沐春风,自在地回答他那些特别深入的问题。德鲁克的另一个与众不同之处在于他关注公司的管理——当时的人们,并不认为管理有什么值得研究,认为所谓管理无非是让别人干什么别人就去干什么。

德鲁克在GM泡了整整18个月。他耐心细致地分析了大量的人员和数据,完全了解了公司的方方面面。调研结束的时候居然出现了这样的效果:德鲁克对GM的了解甚至超过了部分高层管理人员,他跟公司上上下下的关系都极好,以至于GM非常认真地希望他能留下来担任公司要职。

但德鲁克最大的收获当然是GM成功的秘密。他把结果写成了一本书,《公司的概念》(Concept of the Corporation

)。在这本书里,德鲁克认为GM成功的关键是分权。跟当时其他公司不同,GM的部门经理有很大的决定权,而最高层则很大程度上扮演了一个催化剂和协调的角色。也就是说,GM更像一个松散的联邦,而不是中央集权体制。GM为了确保部门经理们决策的独立性,甚至给予他们否决权,并确保每个部门经理都很富有,这样他们做决策的时候就不会为了涨工资去取悦高层!

德鲁克认为这是最先进的公司管理方法,并建议GM实行改革,在这个方向上进一步分权,甚至觉得应该把权力分给客户!

然而戏剧性的事情发生了:GM被激怒了。

GM说我们是最好的公司,我们的经验被证明是正确的,我们凭什么还改革?

德鲁克的思想在美国没有被接受,于是他不得不跑到日本去。他把这一套分权思想教给了日本人。

日本没有因为连美国人自己都不采纳德鲁克的方案而拒绝他,反而勇敢地接受了这种新思想。日本汽车企业把分权思想用到了生产线上。

1980年,美国和日本汽车的生产线管理方式完全不同。美国是传统的集权式管理,而日本,尽管在很多人的印象中应该更适合集权,却采用了一系列的分权管理办法。各个生产线有相当大的独立性,生产线工人被鼓励向公司提出各种建议,很多来自第一线的改进方案最后都被采纳了。相比于独立而民主的丰田车厂,美国本土的汽车厂反而更像是“军国主义”。

日本汽车公司迅速崛起。最有意思的是,有些美国车厂的生产质量不过关,被日本公司收购之后,还是这个厂,还用以前的工人,仅仅是采纳了日本人的管理方法后,这个厂就活了!于是美国公司反过来跟日本学。

分权管理方式是谁的创新?你可以说思想是美国人德鲁克从GM提炼出来的,但仅仅有思想不叫创新,敢于用这个思想才叫创新。最后的局面不是日本学美国,而是美国学日本。

在讲第二个故事之前,我们先来谈谈什么是“创新”。如果从广义上讲,现在所有的公司都是“创新型”公司。每一部好莱坞新电影都是“新”电影,微软的每一个新软件都是“新”软件,暴雪的每一款新游戏都是“新”游戏。从这个角度说,“创新”其实是一种日常的生活方式。

但本文所说的创新不是这种创新。我们要说的是那种改变游戏规则,改变商业模式,“根本性”的创新。这种创新往往具有历史意义,你一旦成功,会有很多后来者向你学习。你不是创新图存,而是引领风气之先。这样的创新最大的特点,不是“开放的头脑”之类的优秀品质,而是风险!

我们的第二个故事与第一个故事惊人地相似。

左右我们今天生活的一场重要革命是发生在1950年到1990年期间的日用商品的质量革命。正是因为这场席卷世界的质量运动,我们才能够用相当低廉的成本,海量地生产高质量的产品。质量革命的思想是谁最先发现的?美国人。质量革命潮流是谁引领的?日本人。

约瑟夫·朱兰(Joseph Moses Juran)是生于罗马尼亚的美国人,他曾经在当时的贝尔电报公司的一个厂,Western Electric,担任过工程师。当时世界上甚至还没有“质量控制”这个说法,人们认为控制质量无非就是对所有环节严格把关而已。而这种方法是不行的。

朱兰的革命性思想其实不是别的,就是我们今天常说的 80/20 法则。他认为,质量损失并不是均匀地分布在所有环节之中的,实际上,绝大多数质量损失都是由于少数几个最常见的错误造成的。这种思想得到了统计学家爱德华兹·戴明(W.Edwards Deming)的支持。

1951年朱兰出了一本书,Quality Control Handbook

,这本书在今天看来已经是传世经典。这本书说质量控制的办法在于把所有导致质量损失的问题排序,造成最多问题的错误排在最前面,然后你就会发现只要你改正其中20%的错误,就能解决80%的质量问题。

注意,当时“主流”的质量控制理论是从产品生产的第一步就开始强调质量,对所有操作环节都严格把关。朱兰和戴明的理论在美国没有人认同。

但日本人认同。朱兰和戴明被邀请到日本讲学,然后他们就留在了日本。20世纪50年代之前,日本制造业的名声可能比今天的中国山寨还差,他们的产品被认为是低劣的仿制品。朱兰和戴明的思想使得日本的产品质量大幅跃进,等到日本的摩托车和复印机开始冲击美国市场时,美国人才反应过来。

直到1970年甚至1980年以后,朱兰和戴明的理论才开始全面左右西方的质量标准,直接产生了质量革命。

今天我们谈“产品质量”,马上就想到日本货。那么,质量思想的创新到底是属于这两个美国人还是属于日本呢?我认为属于日本。

当我们坐下来回顾历史的时候,我们会觉得那些早先的思想家说的理论简直是常识,那些对他们置若罔闻的美国公司简直是故步自封。其实不然。真把我们放到当时的位置上,我们未必会做更好的选择。甚至真把那些“头脑开放”的日本人放到当时美国公司的位置,他们也未必会做出正确的选择。

如果你是一个有心的领导者,你每时每刻都能接触到各种号称可以改变世界,至少可以改变你们公司的“新思想”。这些思想逻辑上都无懈可击,但实施的过程是有风险的。上面的两个故事中的新思想都要求对企业运行方式做一次彻底的改革。企业不能每年都搞一次这种彻底改革。对于领先的企业,更没有必要冒这种风险。谚语说:If it works,don’t fix it!

只有落后者,“光脚不怕穿鞋的”,反而可以冒这个险。冒险至少还有赢的机会,不冒险就输定了。

这就是为什么本文不说创新是落后者的“权利”,而说,创新是落后者的“特权”。

通过前面两个故事我们看到,落后者向领先者学习这种模式根本就不是竞争的常态。我们常说的“后发优势”,也就是把领先者早就玩明白了的东西拿来玩,其实是只在自己不但落后,而且是特别落后,以至于根本没有资格跟领先者竞争时才有效。中国早年的“引进外国先进技术”,就是一个适合特别落后者的思路。好在中国并没有沉浸在这种永远追赶别人的思维之中。像磁悬浮列车和电动汽车都是在发达国家也不成熟的东西,中国就敢直接上。

后来者创新,后来者引领新潮流,是竞争中的一般规律。当你发现铁路公司已经把铁路修遍了全国,你要做的不是跟着修铁路,而是建高速公路,修机场。这个时候铁路公司是没有什么创新需求的,是后来者有创新需求。

我们用一个体育比赛的故事来进一步说明这种竞争格局。如果总是落后者创新,那么领先者应该怎么办呢?

美洲杯帆船赛是一个古老而有趣的比赛。比赛规则很特别,获得上届冠军的俱乐部自动有一艘船进决赛,而其他各队比赛争夺一个向冠军挑战的资格。此赛事自从1851年创办一直到1980年,冠军居然都是美国队。

帆船比赛特别讲究“落后者创新”。1983年美国队首次卫冕失利的一场比赛,为我们提供了一个有意思的案例。

这场比赛是最后7局4胜决赛的第5场,此前美国队Liberty号以3∶1领先澳大利亚队的 Australia II号。比赛开始之前人们甚至已经准备好庆祝美国人延续132年连胜的历史时刻了。

比赛一开始还是Liberty号领先。澳大利亚人一看继续这么玩下去冠军肯定没有了,必须赌一把。Australia II号变道,换到航线的左侧,希望能碰上有利的风向。

这时候Liberty的正确应对策略是什么呢?是跟着变。不管航线左侧风向是否真的有利,只要我们两队的条件能保持一样,那么最后肯定还是我赢,因为现在我领先。哪怕你的选择是错误的,为了确保胜利我也必须做跟你同样的选择。所以在这种一对一的帆船比赛中不是落后者学习领先者,而是领先者学习落后者。

然而Liberty号的船长丹尼斯·科纳(Dennis Conner)选择了留在右侧航线!这个看上去很直觉,实则不符合帆船比赛竞争规律的错误使他青史留名:Australia II号赌赢了。Liberty号再输两场之后,美洲杯冠军终于易手。

所以,在领先情况下,不是落后者要学习领先者,而是领先者要学习落后者。比如你是一家预测股票走势的公司,公司的业绩取决于预测的准确率的年度排名。十个月过去了,你现在排第一。为了保证年底的时候你还排在第一,这时候你应该采取什么策略呢?答案是直接抄袭其他人的预测。

回顾市场上那些革命性的商业模式,大多都不是由最领先的公司最先提出来的。为什么谷歌自己没有“创新”网络视频,反而是收购YouTube?为什么微软没有“发明”脸谱网(Facebook)?特大公司,如IBM者,并不以特别能创新而闻名,他们最大的能力恰恰是把那些已经被别人证明是好东西的技术迅速普及和产业化。

有人可能会认为既然创新就是承担风险,中国这么大怎么能说赌就赌呢?我们不谈中国可不可以赌,但中国公司可以赌,中国人可以赌。现在已经到了这么一个阶段,中国公司不应该再整天想着学别人,被人调侃 C2C(Copy to China),而应该在创新方面冒点险了。

恰恰是因为中国现在还比美国落后,才要让美国学我们,而不是我们学美国。

*

最初写作本文的时候,,我看了好几本谈到“分权”这种管理模式的书。虽然在中国历史上也能找到这种管理方式的影子,但真正用于现代社会的似乎还是国外。我就一直在想:中国是不是得把这套学问也C2C一下。然而后来我才得知,原来中国早就有过类似的尝试!

早在20世纪五六十年代,鞍山钢铁公司就改变了之前模仿苏联“专家治厂”的官僚管理模式,大胆向一线工人放权,充分尊重普通工人的意见,直接促成了大量的群众性技术革新。这套办法后来被毛泽东称为“鞍钢宪法”。今天我们看鞍钢宪法,其与丰田公司的分权管理并无本质区别。有人甚至认为,日本人其实是在学我们。

学习了丰田经验的美国人恐怕不会知道鞍钢宪法。这个创新在中国并未得到坚持。美国还没来得及学我们,我们就去学美国了。

过度自信是创业者的通行证

我有时候看《非诚勿扰》,感觉好像每个男嘉宾都想创业。他们很可能过高估计了自己成功的可能性。据统计,中国大学生首次创业的成功率只有2.4%。我没有办法查到这个统计中对“成功”的定义是什么,是公司能赢利就叫成功,还是公司能上市才叫成功。不管怎么说,这个数字都太低了,要知道买福利彩票中奖的概率都能超过6%。不过就算是在美国开公司,失败的可能性也大于成功。统计显示,美国的创业公司,5年之后没有倒闭,还能继续生存的概率,是48.8%;而10年之后还能继续生存的概率,则是29%。有意思的是,这个生存概率曲线几乎不随时间改变,也就是说,不管这个公司是20世纪70年代成立的,还是20世纪90年代成立的,不管你成立的时候正好是经济繁荣期还是经济衰退期,你的生存概率都是注定的。

至于那些“时势造英雄”的新兴产业公司,因为一窝蜂上马,失败率可能更高。按照蒂姆·哈福德的《适应》(Adapt

)这本书的说法,汽车工业刚刚兴起的时候,美国大约有2000家汽车企业,其中存活下来的只有1%。

如果你要创业,尽管我内心充满良好的祝愿,我的最理性预测却是你将会失败。

而创业者最重要的一个素质,恰恰是明知道很可能失败却还要干。这帮人之所以成功不是因为他们善于计算概率,而是因为他们过度自信。

马克思曾经引用过托·约·登宁于1860年在《工联和罢工》一文中的一段话,他说:

资本有了20

%的利润便活跃起来,有了50

%的利润就会铤而走险,有了100

%的利润就敢践踏一切法律,有了300

%的利润就敢冒绞首的危险。

马克思说的是非常高素质的资本家。一般人但凡有点稳定收入,是不会为50%的利润而铤而走险的。这也是为什么一般人谈创业只不过是叶公好龙而已。

心理学家对人性有一个基本认识,叫作“损失厌恶”(Loss Aversion)。这个原理指出,当面对“机遇与风险并存”的局面时,我们对损失的厌恶超过对获得的喜悦。它甚至可以被推广到更一般的情况:我们对失败的恐惧超过对成功的渴望。在《思考,快与慢》这本书中,丹尼尔·卡尼曼介绍了一个经典实验:

我们简单地通过抛硬币来决定输赢。如果正面朝上,你就输给我100

元;如果反面朝上,你就赢我150

元。你愿意赌一把吗?

我们可以想想这个赌局。输赢的概率分别是50%,你如果想赌,预期收益将是 -100×50%+150×50%=25元。也就是说,如果我们连赌一万把,你大概平均可以赢25万元,非常不错的买卖。然而现在的问题是只赌一把,一旦输了你就会输掉100元,当然,赢的话可以赢得更多,然而你毕竟面临着输钱的风险。如果按照资本家的思维方式,这个赌局等同于你拿100元去投资,其平均利润率是25%。那么有多少资本会像马克思说的那样为了这个利润“活跃起来”呢?

世界各地的心理学家曾经找不同的人群做过无数次这个实验,或者这个实验的变体,结论都是一样的:绝大多数人不愿意冒这个风险。实际上,要想说服大多数人同意赌,你必须把赌赢的回报提高到200元。也就是说,在人们心目中,损失100元和赢得200元一样重要。这还只是一两百元的小钱。考虑到心理学家一般没有多少科研经费,他们大概没做过赌注是100万元的大额实验,但我们可以明确的是:人们会要求一个更高的回报率。人们很乐意花一两元钱买明知道中奖概率很低、预期收入为负数的彩票,但是赌注一旦增大,哪怕预期收入是正的,也只有亡命徒或者资本家才愿意玩。

今天,中国经济高速增长,很多人乐意把手里的钱通过房产或者股票的方式投资,哪怕冒一点风险也无所谓。但我们完全有理由认为这个局面不会长久地持续下去,因为亚裔的本性似乎是非常不喜欢风险的。比如据大前研一的《低智商社会》介绍,今天的日本人就非常不乐意冒险。可能因为是受到20世纪80年代经济泡沫破灭的打击,尤其是日本的年轻人,只知道存钱而不敢投资。哪怕日本银行实行零利率,人们还是存钱。可能在某些人看来,银行实行零利率是对老百姓智商的侮辱,但日本人明明知道外国银行的利率更高,也不愿意把钱转出去存。

我曾经看过几集江苏卫视的《非常了得》。这个节目中有几个群众演员分别声称自己有什么事迹,而节目参与者的任务则是判断他们说的是不是真的。如果判断对了,参与者可以获得一个旅游的奖励。最低一档的旅游地是香港,第二档是普吉岛,更高档的包括了欧洲和迪拜这种比较贵的地方。在我看的这几集中,所有连过两关的参赛者全都选择了放弃下一关,直接去普吉岛了事,而理由则是“我已经去过香港了”。在这些参赛者看来,过了一关还要过需要理由,而过了两关不过了则不需要理由!我看过美国类似的过关节目,参与者一般都勇往直前,如果最后不是输赢涉及几十万美元,他们很少放弃,从来没见过才过两关就主动打住的。所以我认为包括中国人在内的亚裔,跟西方人相比是更不爱冒险的,这也许是“土地文化”与“海盗文化”的区别吧。

人生面临着一个风险悖论。如果你一辈子谨慎小心,干什么事情都谋定而后动,你的生活再差也差不到哪去;而如果你勇于承担风险,大胆尝试,你可能会特别失败,但也可能特别成功。那么平均而言,我们到底应该更冒险一点好,还是更谨慎一点好呢?

根据2011年发表在《自然》上的一篇论文,答案是冒险更好。生活中有自信和不自信的人,还有一种过度自信的人,他们过高估计了自己的能力,尝试去干一些比他们水平高的人都不敢干的事情,而这种人却往往能够侥幸成功。而且平均而言,他们比能正确评估自己自然》上的一篇论文,答案是冒险更好。生活中有自信和不自信的人,还有一种过度自信的人,他们过高估计了自己的能力,尝试去干一些比他们水平高的人都不敢干的事情,而这种人却往往能够侥幸成功。而且平均而言,他们比能正确评估自己能力的人更成功。

在这篇论文中,两个搞政治学的研究者,英国的多米尼克·约翰逊(Dominic D.P.Johnson)和美国的杰姆斯·福勒(James H.Fowler),搞了一个数学模型。他们设想了一个每个人凭自己的能力争夺资源的世界。假设每个人都有一个“能力值”,以及一个自己对自己能力的“评估值”,那些过度自信的人的自我评估值显然大于他们的实际能力值。在这个世界里的游戏规则是这样的:任何一个人面对一份资源的时候,都可以选择是否“争夺”这个资源。

如果你选择争,而恰好没人跟你争,那么这个资源就是你的了,你在进化中的“适应值”就会增加r。

如果你选择争,而有另一个人也选择争,那么你们二人就要产生冲突。冲突的结果是每个人都会损失适应值c,但那个能力值高的人将会取胜并因为获得资源而增加适应值r。也就是说在冲突中取胜的人获得的适应值是r-c,而失败的人则会白白损失适应值c。

每个人根据对自己能力的评估值和对周围其他人能力的判断(这个判断也可以与其他人的实际能力值不同)来决定是否参与争夺。

整个游戏被设计成进化模式,那些获得更高适应值的人将会有更大的存活和繁育机会。研究者进行了几十万次模拟,看看在进化中什么样的人能够最后胜出。结果发现只要获胜的奖励足够比冲突代价大,也就是在 r/c>3/2的情况下(正是马克思说的50%的利润!),那么在进化中活到最后的全是过度自信者。

这个结果是可以理解的。过度自信者的竞争策略就是“有枣没枣先打一竿子”再说。如果恰好没人跟你争,你不就白白赢了一回吗,就算有人争,也许他们还不如你。当那些非常有自知之明的人还在苦苦计算得失概率的时候,过度自信者已经捷足先登了。这个模型很好地解释了为什么有那么多美女最后落在了各方面条件非常一般的男生手里。它也许还可以解释为什么在中国历史上汉族一而再、再而三地输给了野蛮的少数民族。

如此说来,这个世界属于爱冒险的人,它的运行规律是“撑死胆大的饿死胆小的”。虽然那些过度自信的人失败的次数会比一般人更多,如果要死的话也会死得非常快,但只要他们没死,只要他们还在继续尝试,那么他们最终成功的可能性要比一般人大得多。

苹果教主乔布斯小时候第一次开公司要卖电路板,他的合伙人沃兹尼克表示反对,因为他合理地判断根本没有那么多人会买,公司不可能赚钱。但是教主说:“好,就算赔钱也要办公司。在我们一生中,这是难得的创立公司的机会。”换句话说,乔布斯的创业决定根本不是精心计算出来的,而是为了创业而创业,为了冒险而冒险。这种玩法居然没死,这似乎不能说明乔布斯的目光远大,而只能说明他运气好。

而运气,本来就是成功的必要条件。

夺魁者本色

我上初中的时候经常踢足球,大部分男生都参加,而且是一本正经地分队比赛。有一次,几个女生要求跟着一起踢。她们在场上几乎不起作用,但已足够让我们受宠若惊。比赛中一位女生问了我一个问题,这个问题令我终生难忘。

她问我,为什么球出界了要让对方掷界外球,难道不应该谁踢出界谁负责把球捡回来发球吗?

苍天啊!掷界外球是一种权利,你想怎么发就怎么发,你获得了一次进攻的机会啊!但是女生不这么看。她们也许认为踢球是一种社交活动,就如同舞会,在这种情况下一个人跑到场外捡别人踢出去的球的确不怎么公平。

但男生把踢球视为竞争。竞争,是一种非常特别的心理状态。这不是你好我也好的游戏,这意味着一定会有输赢。在竞争中我们可以争先恐后地做一些平时不愿意做或者做不好的事情,也可能因为过度紧张而发挥失常。如果没有竞争,哪怕像高空跳伞一样惊险的事,做过三次以后你就会慢慢获得平常心;如果有竞争,哪怕是舞蹈比赛,不管比过多少次你还是会感到同样的压力。

现在已经有很多关于勤学苦练的书了。比如我们知道,要想在某一方面达到世界先进水平,最好的办法是进行刻意练习。但有水平是一回事,遇到竞争的场合能不能把自己的水平发挥出来是另一回事。近年来科学家针对竞争做了不少研究,美国学者布朗森(Po Bronson)和梅里曼(Ashley Merryman) 于2013年出了一本书《夺魁者:关于输赢的科学》(Top Dog:The Science of Winning and Losing

),对这些研究做了非常漂亮的总结。我们在生活中经常能听到关于竞争的议论,但我敢说这本书中的有些研究结果,会大大出乎你的预料。

有的人特别喜欢竞争,哪怕本来不是个比赛他都想跟人分个高下;有的人特别不爱竞争,遇到正式比赛还想着跟对手聊天。有的人平时表现不错一到关键时刻就会被压力摧垮,有的人却能在压力下超水平发挥。是什么决定了这些人的不同表现呢?是文化传统吗?是家庭环境吗?是他们最近的心情吗?是星座吗?是手相吗?

有最多科学证据支持的答案是……手相。具体说来是无名指相对于食指的长度。想要彻底理解这件事,我们得从男女的竞争差异说起。有一个很有意思的研究,是中国人贡献的。

最牛女生宿舍

如果你经常看与教育有关的新闻,你可能会注意到一个“最牛女生宿舍”现象:

· 南开大学社会学专业某女生宿舍,四人中有两人专业第一,另有一人被保送至中国人大,还有一人申请出国;

· 南京邮电大学某宿舍八个女生全部考研成功;

· 郑州大学118

宿舍四个女生全部考上英美名校金融专业研究生,而616宿舍的四个女生则全部考上国内名校;

· 西交利物浦大学某宿舍四个女生中三人考上剑桥,另一人考上帝国理工。

这类报道还有很多。一个宿舍的人互相激励共同进步,这听起来非常正常,可问题是,为什么没有“最牛男生宿舍”呢?

因为最牛的男生一般对自己的宿舍没什么好影响。中国大学给新生安排宿舍是强制性的,学生本人没有选择权,而校方安排宿舍的唯一标准是每个宿舍的学生尽可能来自五湖四海,完全不考虑入学成绩。对研究者来说这简直是个最理想的自然随机实验。哈佛和北大的两位研究者,韩丽(Li Han,音译,下同)和李涛(Tao Li),分析了中国某沿海省份著名大学2134个学生的高考成绩和他们在大学的平时成绩,并研究他们的成绩是怎么受室友影响的。

两位研究者发现女学霸对其所在宿舍来说是一盏明灯。如果一个女生的入学成绩比较弱,但是她有成绩好的室友,那么她在大学的学习成绩会因此受益。她很可能被室友激励,甚至可能得到室友的直接帮助。可是男生宿舍里没有这样的效应。数据显示,那些学习最好的男生,甚至对自己宿舍其他人的成绩有负面影响!

这并不是因为男学霸压制室友,而是因为作为男人,跟学霸做室友的滋味并不好受。男孩什么都想竞争,每时每刻都想跟人比,而且还过度自信。在上一所好大学之前,女孩能清楚地估计到自己面对这么多好学生将不会具备什么优势,所以在大学遇到困难时能主动去寻求帮助,并且会得到帮助。而男孩从来没想过自己会输,如果输了他也不会去寻求帮助,他会拒绝承认自己输了,实在不行就干脆放弃这个项目。

男人在决定参与竞争之前并不在乎失败的风险,可是竞争中一旦遇到挫折就容易放弃。女人却总能合理评估竞争风险,一般不爱竞争,但是一旦参与了,就算遇到挫折也常常能坚持下来。

这样看来男人的竞争模式似乎比较愚蠢……但真实世界不只是大学生考研,过度自信和敢出手恰恰是男人的优势。

比如为什么大多数政客是男的,这不是因为选民有性别歧视。女候选人真参选的话,获得的政治捐款和得票率并不比男性低。女政客少,是因为女人不爱参选。女人不参选,是因为她们能合理对待自己当选的可能性。

有研究者对美国各州议员进行统计调查,问卷包括两个问题:1.你是否打算参选国会议员?2.你认为如果你参选,你赢的可能性是多少?结果非常有意思,关键数字是20%:

· 如果自己评估的胜率在20

%以下,很多男性政客仍然要参选,而女性就不愿意参选了。有些男性不管概率多低都要参选。

· 可是如果自我评估的胜率在20

%以上,女性甚至可能比男性更愿意参选。

对政治选举来说,20%可是个巨大的数字。美国政界中如果一个在位者竞选连任,他获胜的概率非常大,高达95%。女人不跟他争,是理性的选择。结果就是最后选上的都是男人。

竞争激素

了解进化心理学的人可能会立即指出男女的竞争差异是由两性生理特质决定的,男人的“性冒险”的代价并不高,而女人要是一旦怀孕了,事可就大了,所以女人必然不如男人爱冒险。很多证据显示,一个人喜不喜欢竞争或冒险,是由一种激素——睾酮——这个天然的雄性激素的分泌水平所决定的。男性有睾丸可以分泌睾酮,但别忘了肾上腺和卵巢也分泌睾酮。

人们早就知道睾酮可以增加人的体能和爆发力,而最新的发现表明,睾酮居然对国际象棋比赛的成绩也有影响。在一个研究中,参加比赛的棋手们被时不时地测量睾酮水平,结果发现他们的成绩居然可以用其在临近比赛开始时的睾酮水平来预测。赛前睾酮分泌得越多,就越有可能赢得比赛,哪怕排名没那么高都行。

这样说来,我们听运动员说今天状态出没出来,可能就是睾酮在起作用。人似乎可以通过分泌睾酮来使自己达到最佳比赛状态。另有研究发现医生做越高难度的手术,其手术当天早上分泌的睾酮就越多。还有实验发现使用睾酮药物甚至能提升数学成绩。

睾酮,可以让人在竞争中更敢于冒险,更乐意投入比赛,在比赛中更无私,更关心队友,更可能抗议对手犯规,甚至能更多地诉诸理性认知而不是感情冲动。如果一个人的睾酮水平不够,他就很难进入“来之能战,战之能胜”的兴奋状态。这何止是雄性激素,简直是竞争激素。

可是女人的基础睾酮水平只有男人的七分之一。基础水平低是一个因素,如果在赛场上能临时多分泌一些也不错,但很多研究发现,女人在比赛中的睾酮水平并不像男人一样增加,而这居然是因为女人喜欢在比赛之前跟竞争对手聊天!实验发现如果把她们隔离开来使之看不到对手无法做赛前交流,然后互相用自己的进度刺激对方,那么女人的睾酮水平也会增加。

但是不要低估基础睾酮水平的重要性。基础睾酮水平低很可能极大地影响了女性的冒险精神。有人统计发现在天使投资人中有15%的女性,而在风险投资人中女性只占不到7%。尽管有充分证据表明华尔街的女交易员的成绩不但不比男人差,而且还可能更好,但绝大多数股票交易员都是男的。那么,那些敢冒险的女性,她们拥有什么样的睾酮水平呢?

现在可以谈手相了。一个人的基础睾酮水平可以反映在无名指和食指的长度比上。胎儿在子宫中的发育同时受到睾酮和雌激素的影响,这两种激素在影响胎儿大脑的同时,也影响手指。睾酮水平相对雌激素水平越高,人的无名指相对于食指就越长。

2011年,两个意大利经济学家就此搞了个研究。他们找人采访了超过2000名自己创办公司的企业家,给他们的右手拍了照片,然后用照片统计这些人的无名指和食指的长度比。结果发现越是成功的企业家,其无名指相对食指就越长,那些最成功的企业家的无名指要比食指长10%,甚至20%!更有意思的是其中有780名女企业家。通常情况下,男性的无名指比食指略长,女性的无名指比食指略短。可是这些意大利女企业家的无名指比食指长,而且其长出来的比例比男性还显著!也可能正是因为这个原因,这些女企业家平均而言比男企业家更成功,她们的公司更大,成长更快,她们工作起来更猛。

如此说来,想要了解一个人适不适合参加竞争,得看无名指长度?!事实差不多就是这样。而且这个研究还不是孤立的。在《夺魁者》书后面的参考文献中,我还发现好几个正文没有提到的类似研究,不只是企业家,从高水平运动员到华尔街高频交易员,成功者都有更长的无名指。

对无名指不够长的人来说,这恐怕是个重大打击,但是像这样的打击还没完。

战士与颤士

台湾的国中升高中考试可能像大陆的高考一样重要,通过了的学生可以进入通往大学的高级中学,通不过的则只能进入职业学校或者专科学校。试题相当难,通过率只有39%,而且通过之后能去的最好高中和差一点的高中的录取分数线相差很小。参加这样的考试显然要面对巨大的压力,最吃亏的就是那些平时明明水平不错,一到关键时刻就不行的学生。

台湾师范大学的张俊彦率领的团队研究发现,像这样的学生有一个同样类型的单个基因,叫作COMT基因。

人脑高速运行(兴奋起来)时要分泌多巴胺,它的作用是帮助神经细胞传递脉冲。我们赌赢了会高兴,看见美女会产生爱情,遇到大事会激动,面对压力会紧张,这些都与多巴胺有关。多巴胺少了人就兴奋不起来,多巴胺太多人又会兴奋过度。有一种酶负责在大脑的前额皮质中清除多巴胺,而COMT基因就是这个酶的编码。这个基因有两种变异类型:一种产生快酶,能够快速清除多巴胺,另一种则产生慢酶。多数人同时拥有这两种酶,但有的人只有快酶,有的人只有慢酶。

如果你的COMT酶是快酶,那么你面对压力的时候就很容易保持一颗平常心。这并不是因为你定力过人,而是因为多出来的多巴胺会被迅速清理掉。有些学者把这样的人称为“战士”(Warriors),因为他们临危不惧。而如果你的COMT酶是慢酶,那么面对压力多巴胺就容易过多,导致自己惊慌失措,这样的人则被称为“颤士”(Worriers)。亚洲国家的颤士比例不高,大约只有8%。

平时没有压力的时候,战士的多巴胺也被清理得很快,于是他们就会表现得缺乏干劲,不兴奋。而颤士则因为平时也能维持一个比较高的多巴胺水平而表现得很好。此前有很多研究表明,颤士的平均认知能力和智商都高于一般人。

总而言之,战士在战时的表现超过颤士,颤士在平时的表现超过战士。这正是张俊彦等人研究证实的结果:颤士们的成绩平均比别人低了8%。对升学考试来说,这是一个足以决定命运的差距。

所以,决定一个人喜不喜欢竞争的重要因素之一,是睾酮水平。而决定一个人面对竞争压力时的状态,是COMT基因。原来竞争这件事,不是谁想玩就能玩好的。难道说,有的人天生就擅长竞争,他们特别适合上场比赛,有的人天生更适合安稳的生活,他们的位置就只能在观众席吗?

也不是!从对策论角度来说,竞争其实有两种。一种是有限博弈(finite game),这种竞争就好像体育比赛一样终会有结束的时候,你在比赛中必须全力以赴,比较强调爆发力,更适合男性或者战士参加。另一种是无限博弈(infinitegame),竞争永远都在进行,讲究持续力,需要你能够在其中偷偷地自我调整和恢复,更适合女性或者颤士参加。

怎样训练女足

《夺魁者》这本书里最厉害的一个人物并非哪个长着超长无名指的企业家,而是一位女足教练。多兰斯(Anson Dorrance)担任北卡罗来纳大学女足教练超过30年,总共获得了21项全国冠军。他很可能根本不了解关于COMT基因的最新研究,但是他很了解女人。

大部分女孩不愿意竞争,尤其不愿意在队内搞竞争。她们害怕损害同伴间的关系,担心队友不喜欢自己。多兰斯的做法就是找一个典型的敢于竞争的女孩——她在训练的时候非常拼命,玩真的,别的女孩都抱怨甚至来告状——然后他告诉所有队员:每个人都应该像她这么踢。他要求队员不要反感竞争,要把竞争当成常事!

在平时训练中,多兰斯想尽办法给队员们加压。他搞了各种考核指标并把所有数据排名公布,让她们时刻面临竞争压力。注意,这个做法跟美国现在的校园文化格格不入,学校为了维护孩子的自信心从来不搞排名。从这个角度说,反而是中国学校的一年好几次的考试排名更能培养人的竞争力。

在比赛中,多兰斯给队员减压。球队落后,他在中场只对队员说一句话:“现在你怎么想?”这句话一问,女孩们都非常自责,认为失败应该由自己来承担。女孩是重感情的,一旦你表现出对她很支持,她就会对你感恩戴德。这招通常只对女运动员管用。男运动员需要时刻被加压,多兰斯曾经带过男队,那时候他在中场总大喊大叫地刺激队员。不过鉴于中国男足特别害怕压力,我怀疑也许他们需要女足的训练方法。

竞争,是对人的提升。古希腊是先有奥运会才有民主制度的。奥运会是一个公平竞争的场合,人们习惯了这种公平竞争,政客们习惯了公开辩论,200年后,风气形成,才实行民主。不过,生活中大多数事情并不需要竞争,睾酮高也不总是好事。睾酮特别高的男人很难与人相处,有时候女人不竞争反而能把事办好。

但无论如何,我敢打赌你在阅读本文过程中查看了一下自己的无名指。好消息是无名指的研究还没讲完。研究者认为生理因素大约只能解释40%~60%的竞争力,后天教育和文化传统仍然有作用。意大利大部分女企业家集中在文化宽容的东北部,在这里先天资质并不特别出众的女人也有出头的可能性。

可是,一个女人要想在意大利南部地区奋斗成功,她的无名指长度必须出类拔萃!

打游戏的三个境界

当一个人玩游戏的时候,他玩的是什么呢?当然,现在中文论坛给的流行答案是“寂寞”。罗切斯特大学的研究结果,说游戏之所以让人上瘾是因为它满足了人的心理需要:一个人的现实生活很平庸无聊,而在游戏中却可以呼风唤雨、横扫千军。不管是寂寞论还是心理论,言外之意,电脑游戏,是Loser的天堂。

有调查显示,与中国玩家大都是大中学生不同,美国游戏市场的最大消费人群,是一帮30岁以上身体超重的宅男。可见游戏玩家的整体形象的确不怎么样。尽管如此,打游戏并不是一项特别愚蠢的活动。

我一贯敬重那些玩游戏上瘾的人。就如同干一项事业一样,他们忠诚于游戏,有承诺感。游戏为什么好玩?这个问题的答案不仅仅关乎游戏,更关乎我们对事业的追求。打游戏有三个境界。

游戏的第一个境界是好玩。首先是“现实感”或者是“超现实感”。一个游戏让人觉得好玩,凭的就是它能让玩家特别逼真地“做事”。《魔兽世界》的一句宣传口号是“做你从未做过的事”。我在现实生活中从来没有机会拿一把斧子跟人对砍,从来没使用过魔法,从来没骑过大鸟在天上飞,从来没指挥过军队,没灭过别人的国家,实际上,我从来没当过英雄。在游戏里我可以做这些事情,如同做了一个好梦。

但这种超现实感只能短暂地吸引玩家,再好看的电影,每天看一遍也会无聊。一个游戏要做到有趣,要让人一整天杀怪而不觉得烦闷,还有一个诀窍,叫作“随机”。杀死一个怪物之前,你不知道它会掉落什么。多数情况下可能只是一点布料和小钱,但存在某种可能性,它会掉落一件无比精良甚至史诗级的装备。人们沉迷于这种随机性,热爱这种小意外,好赌,真是人的天性啊!

一个沉浸在这种“好玩”境界中的玩家是快乐的。游戏是他们生活中的消遣和点缀。他们“玩”游戏,而不是“被游戏玩”。但这种浅尝辄止、走马观花的游戏者并不真正懂得游戏。这种低境界的玩家就好像在海边玩耍的小孩子,他们偶尔被几个好看的贝壳所吸引,而完全不能欣赏游戏世界的汪洋大海。“被游戏玩”,才是高境界。一个真正热爱游戏的人玩游戏时并不总是轻松快乐的。真正的游戏玩家有时候甚至是拼命的,因为他们知道不吃苦就永远不会到达顶峰。

游戏的第二个境界是追求成就感。

如果成就感仅仅是为了成为全服务器第一高手也就罢了。但为什么会有人为了凑齐一套装备反反复复地刷副本?为什么有人甚至仅仅为了“打钱”而不眠不休地在一个地方杀怪,不惜因为这种纯低端的体力劳动而被人嘲笑?更重要的问题是,他们为什么不把这种精神用在真实世界中的学习和工作上呢?

这是因为有两件事只存在于游戏之中:第一,“世间自有公道,付出总有回报”;第二,也是更重要的一点是,回报是即时的。

打赢一场仗,经验值立即上升,战利品立即到手。这个规则看似简单,在现实生活中却是非常少见的。即时的回报会给做事的人一个正反馈,使他更投入地继续工作,这种正反馈一旦运行起来,只有人的生理极限才能限制他的工作强度。我们经常看到一个政府职员在上班时间悠闲地看报纸,而一个小商贩却可能在工资更低的情况下拼命地加班加点,其根本的技术原因是这个小商贩的每一个动作都可立即转化为收益。即时正反馈,就是游戏上瘾动力学。

这个道理的应用是怎么从管理角度建立一个即时回报的系统。不过我觉得这种系统在很多情况下并不实用。这个反馈会把任何人置于连续的高强度工作中,似乎只适合于简单体力劳动。因为脑力劳动者需要自由的空闲时间来想事儿。一个科学工作者如果陷入这种正反馈之中,比如每一篇论文都能带来几万块钱奖金的话,将是非常可悲的事情,他会变成只会写论文的机器。而另一方面,体力劳动现在大多都是生产线,需要各人之间的配合,而不希望单独一个人凭借自身素质逞英雄。

一个玩家一旦陷入这种即时正反馈系统之中,他就成了游戏的奴隶。我尊敬这样的玩家,但有人可能会鄙视他们。另有一种玩家,却是值得所有人敬仰的。

这就是游戏的第三个境界,体育和科学的境界。进入这个境界的玩家不是“玩”游戏,而是“训练”,甚至是“研究”游戏。他们不再对升级和获得装备之类的事情兴奋,他们追求的是技艺。

几年前玩《魔兽世界》的时候,我看过很多这样的玩家写的技术文章。各种令人眼花缭乱的武器、技能和魔法的性质,对他们来说都是基础知识。他们对每一次升级后的技能修改都敏感。他们试练作战过程中最有效的攻击方向和步法。有些暴雪拒绝公布的细节,比如说“威胁值”的计算公式,他们用搞科研的精神,去野外找怪物做实验。然后他们把发现写成一篇论文。

达到这个境界的玩家把玩游戏变成了一项体育运动,甚至是一项科学研究。他们可以反复打某个单机游戏中的同一张地图而不觉得枯燥,因为他们追求的不是简单的快感,而是更高的技艺水平,是艺术。他们仿佛在游戏之中,又好像在游戏之外。

玩游戏实在是一个可大可小的事情。如果你随便玩,你只能体验一点小小的快乐情调。如果你陷入即时正反馈系统不能自拔,你会获得更大的乐趣或痛苦。只有当你进入更高的境界,你才可能成为游戏界的泰格·伍兹,甚至是矩阵(Matrix)里的尼奥。

穷人和富人的人脉结构

我们中国人非常喜欢谈人脉,有句现代谚语说“社会关系就是生产力”。“拉关系”,似乎很重要,但这种行为又被某些有志青年所不屑。可是不管你有多么不喜欢,许多事情的完成要依赖各种关系,求人未必可耻,孤独未必光荣。“拉关系”,是个正常的现象,而这个现象并不简单。很多人认为建立有价值的人脉的关键是寻求一种比较亲密的关系,比如“一起同过窗、一起扛过枪”,而社会学家们却恰恰不这么认为。

著名社会学家斯坦福大学教授马克·格兰诺维特(Mark Granovetter),曾经在20世纪70年代专门研究了在波士顿近郊居住的专业人士、技术人员和经理人员是怎么找到工作的,并把研究结果写成了他在哈佛大学的博士论文。马克·格兰诺维特找到282人,然后从中随机选取100人做面对面的访问。他发现,通过正式渠道,比如看广告投简历,拿到工作的不到一半。100人中有54人是通过个人关系找到工作的。这是一个相当可观的数字——当宅男们绞尽脑汁纠结于简历这么写好还是那么写好的时候,一半以上的工作已经让那些有关系的人先拿走了。

但这里面真正有意思的不是靠关系,而是靠什么关系。

弱联系的强度

所谓“多个朋友多条路”,那么这条路更有可能是什么样的朋友给的呢?格兰诺维特发现,真正有用的关系不是亲朋好友这种经常见面的“强联系”,而是“弱联系”。在这些靠关系找到工作的人中只有16.7%经常能见到他们的这个“关系”,也就是每周至少见两次面。而55.6%的人用到的关系仅仅偶然能见到,即每周见不到两次,但每年至少能见一次。另有27.8%的帮忙者则一年也见不到一次。也就是说大多数你真正用到的关系,是那些并不经常见面的人。这些人未必是什么大人物,他们可能是已经不怎么联系的老同学或同事,甚至可能是你根本就不怎么认识的人。他们的共同特点是都不在你当前的社交圈里。

格兰诺维特对这个现象有一个解释。整天跟你混在一起的这帮人,很可能干的事跟你差不多,想法必然也很接近,如果你不知道有一个这样的工作机会,他们又怎么会知道?只有“弱联系”才有可能告诉你一些你不知道的事情。格兰诺维特把这个理论推广成一篇叫作《弱联系的强度》的论文,此文有可能是史上被引用次数最多的社会学论文,超过了两万次。这个研究的数据如此简陋,思想如此简单,然而其影响是深远的。现在,“弱联系”这个概念已经进入励志领域,2010年有人出了本书,Superconnect: Harnessing the Power of Networks and the Strength of Weak Links

,其中大谈弱联系的用处,此书中文版的名称更直接,叫《超级人脉》。

“弱联系”的真正意义是把不同的社交圈子连接起来,从圈外给你提供有用的信息。根据弱联系理论,一个人在社会上获得机会的多少,与他的社交网络结构很有关系。如果你只跟亲朋好友交往,或者认识的人都是与自己的背景类似的人,那么你大概就不如那些什么人都认识的人机会多。人脉的关键不在于你融入了哪个圈子,而在于你能接触多少圈外的人。这样来说,岂不是从一个人的社交网络结构,就能判断这个人的经济地位如何了吗?

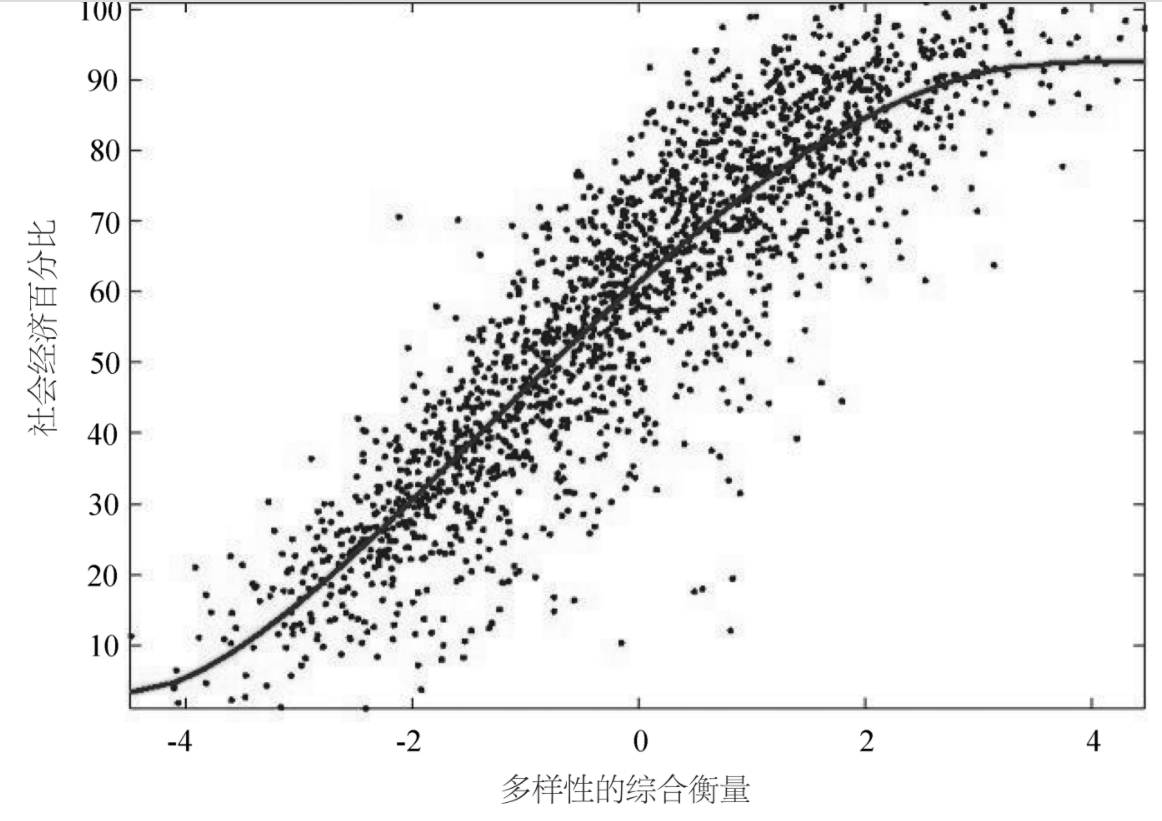

2010年,3名美国研究人员,伊格尔(Eagle)、梅西(Macy)和克拉克斯顿(Claxton),做了一件有点惊人的事情来验证这个思想。他们把2005年8月整个英国的几乎所有电话的通讯记录都拿过来了(涵盖90%的手机和超过99%的固定电话)。这些电话记录构成了可见的社交网络。研究者很难知道每个人的经济状况,但是英国政府有全国每个小区的经济状况数据,你可以查到哪里是富人区,哪里是穷人区。他们把通讯记录跟其所在的3万多个小区居民的经济排名进行对比。结果非常明显,越是富裕的小区,其住户的交往的“多样性”越明显。但是这个结果如果细看的话还有更多有意思的东西。

社交网络多样性越强,经济排名就越高

在统计上我们使用“相关系数”来表示两个东西之间的相关性,它的值在-1和1之间,越接近1,就表示这两个东西越容易一起变大和变小,负值则表示二者变化的方向相反。这个研究发现,小区的经济排名与其社交网络的“社会多样性”和“地区多样性”的相关系数分别是0.73和0.58。这意味着越是富人越容易跟不同阶层和不同地区的人联络,而且阶层多样性要比地区多样性更重要。正所谓“贫居闹市无人问,富在深山有远亲”。我们设想富人的联系人数也应该较多,因为他们认识的人比穷人多——这也是对的,但联系人数目和经济排名的相关系数只有0.44,并不太重要。最有意思的一点是,打电话时间的长短,跟经济排名的相关系数是 -0.33,也就是说富人虽然爱跟各种人联系,但真正通话的时间比穷人短。

这种数据分析的问题在于它只能告诉我们社交网络跟经济地位之间有这么个关系,但不能告诉我们到底是谁导致谁。是因为你富有,才有不同的人愿意跟你接触呢,还是因为你愿意跟不同类型的人接触,才导致你富有?格兰诺维特的理论还有另一个问题。事实上,我们每个人认识的绝大多数人都是弱联系,强联系只是少数。如果让所有认识的人每人给我们一条工作信息,最后有用的这条信息当然有更大的可能性来自弱联系!马克·格兰诺维特在他1973年的论文里承认了这个问题,但他也提出了一个解释:生活中的强联系和弱联系跟我们交流的次数相差极大。我们跟强联系之间交流的信息,要远远多于弱联系。这种交流到底多多少,他没有办法量化计算,但是来自弱联系的信息总量可能并不比强联系多。那么,这样看来还是弱联系重要,因为它传递的有价值信息的比例更大。后来类似的质疑不断有人提出,但格兰诺维特的理论还是经受住了考验。

所以弱联系理论的本质不是“人脉”,而是信息的传递。亲朋好友很愿意跟我们交流,但是话说多了就没有新意了。最有效率的交流,也许是跟不太熟悉的对象进行的。这个猜想怎么证实呢?

谁给你的信息重要?

现在有了网络,研究人员可以更好地分析我们是通过什么联系得到新知识的,比如你在各种社交媒体上经常阅读和转发来自网友的各种推荐。那么,是亲密好友的推荐更有用,还是弱联系的推荐更有用呢?脸谱网(Facebook)的数据团队于2012年针对这个问题做了一项设计得非常巧妙的研究。研究者有个简单判断你跟各个网友之间的联系强弱的办法。比如说,如果你们之间经常互相评论对方发的“状态”,那么你们就是强联系的关系,否则就是弱联系。

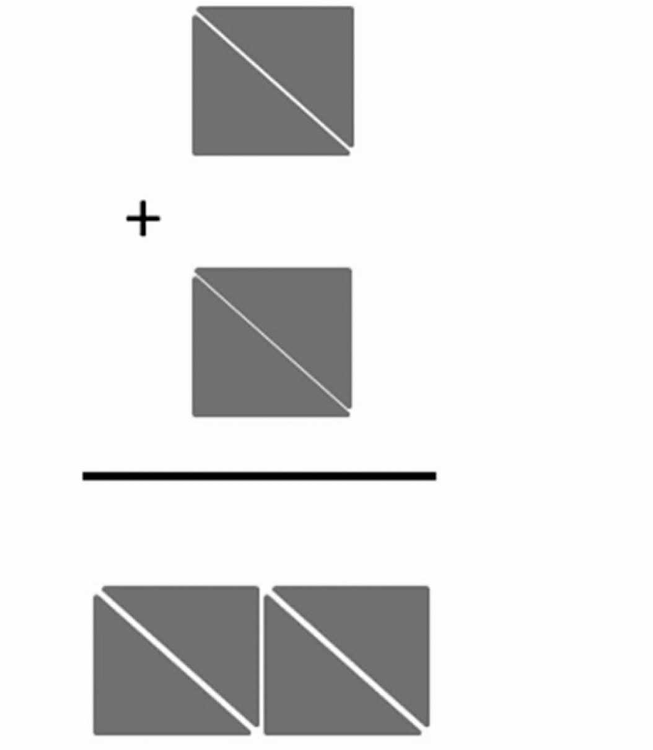

这项研究统计人们在Facebook上分享的那些网页链接——如果你分享这个链接,你大概认为这个链接是有用的。这种分享有两种可能性。一种是你的朋友(不管是强联系还是弱联系)先发了这个链接,你看到以后转发;另一种是你自己独自发现这个链接。我们可以想象,前一种方式发生的可能性肯定要比后一种大,社交网络的作用就是让网友向我们提供信息。Facebook的这个研究通过随机试验的办法来跟踪特定的一组网页地址,结果发现别人分享这个地址给我们,我们看到以后再转发的可能性(Pfeed),比我们自己看到这个地址直接分享的可能性(Pno feed),大5倍以上。这两种可能性的比值(Pfeed/Pno feed),也就是网友分享的放大效应。

我们的转发行为是亲疏有别的,我们更乐意转发“强联系”分享给我们的信息。统计发现,如果强联系发给我们一条信息,我们转发它的概率大约是弱联系发过来信息的2倍。这个理所当然,强联系之间本来就有类似的兴趣。有人据此甚至担心,社交媒体是否加剧了“物以类聚,人以群分”这个局面。我们会不会因为总跟志趣相投的人待在一起,而把社交圈变成一个个孤岛呢?

不用担心。我觉得这个研究最巧妙的一点是这样的:它不但比较了我们对强联系和弱联系的态度,还比较了两种不同联系的放大效应。强联系的放大效应是6,而弱联系的放大效应是9。也就是说同样一个网址,你看到一个弱联系分享给你,你再转发的概率,是你自己发现这个网址再分享的概率的9倍。再说白了,就是强联系告诉你的有用信息,你自己本来也有可能发现;而弱联系告诉你的有用信息,他要没告诉你,你恐怕就发现不了。

上面两张图是用两种不同方法(按评论数和按转发的消息数)计算联系的强度时,Pfeed和Pno feed的对比;下面两张图则是Pfeed/Pno feed。

然后再考虑到人们接收来自两种联系的信息总量,把它们用相应的分享概率加权平均之后,发现来自弱联系信息的影响力远远超过强联系。也就是说,虽然人们重视强联系,人们的大部分知识还是来自弱联系。

现在,“弱联系”理论已经被推广到许多领域,不管你是仅仅想学点东西,找工作,还是创业,你都应该避免陷在成熟的“强联系”中,你应该走出去追求“弱联系”。

别跟熟人合伙

已经有统计表明,从弱联系那里获得想法,乃至于与弱联系合伙创业,有利于提高一个公司的创新能力。社会学家吕夫(Martin Ruef)用问卷调查了766个在美国西部某大学(其实是斯坦福大学,尽管论文里并没有明确说明)获得MBA学位,然后又曾经至少尝试过自己创业的“企业家”,他想从中发现弱联系和创新的关系。吕夫统计了这些MBA们所创办公司的人员构成和信息来源,并且使用各种办法评估这些公司的创新能力,比如考察其是否推出了新产品或者新的销售手段,是否打入国际市场,有多少专利,等等。

是从哪里来的想法直接刺激你创业的呢?吕夫发现,这个创业想法来自家人和朋友这些强联系的,只占38%;而来自客户和供货商等商业伙伴这些弱联系的,则高达52%;另一些人则是受媒体或专家启发。可见好想法来自弱联系这个定律从创业之初就管用。

看来经常出去参加饭局的确比在家待着强,但是那些连饭局都不参加的创业者有可能更强。现在我们再考虑公司开起来以后的信息来源。如果你在创业过程中的信息网络主要由弱联系构成,你的创新能力是那些指望强联系的公司的1.36倍。而如果你干脆不靠熟人,直接从媒体和不认识的专家那里获得信息,你的创新能力则是强联系公司的1.5倍。而从社交网络来看,跟前面数据的结果一致,你的社交网络越多样化,你的创新能力就越强。那些拥有极度多样化社交网络的企业家,他们既有强联系也有弱联系,还接受从未打过交道的人的意见,其创新能力是那些只有单一社交网络的人的3倍。

虽是如此,大部分创业团队仍然由家人和朋友构成。强联系团队和弱联系团队的数目对比差不多是5∶3。所以我们看到中国人搞家族企业,或者好友合伙创业,也能理解,就算是斯坦福MBA又能怎样。而吕夫使用一个创新评估模型发现,弱联系团队的创新能力差不多是强联系团队的1.18倍。更进一步,如果这个团队的成员在此之前彼此不认识,那么这个团队的创新能力还可以更高一点。

但是人们很难拒绝强联系的诱惑。比如我们认为风险投资这个行业的人应该是比较理性的,或者至少应该是比较冷酷无情的,但是就算是这帮人也会犯追求强联系的错误,而这个错误常使他们付出相当大的代价。

这是一项新研究。2012年6月,哈佛大学商学院的冈珀斯(Gompers)、慕克哈(Mukharlyamov)和轩于海(Yuhai Xuan,音译)发了一篇名为《友谊的代价》的论文。这篇论文考察了3510个风险投资者,以及他们在1975年到2003年间的11 895个投资项目。有些人选择与自己能力相当的人合作,比如大家都是名校毕业;但更多的人选择与自己的“熟人”合作,比如曾经的同学、同事,或者仅仅因为两人是一个种族(少数民族)。这个研究发现,按能力搭档可以增加投资的成功率,而找熟人搭档,则会极其显著地减少投资成功的可能性。

这些人愿意跟什么样的人搭档呢?能力是一个参考因素:如果两个人都是从名校毕业,他们发生合作的可能性比一般人高8.5%。但更大的参考因素是关系:如果两个人是同一个大学的校友,他们合作的可能性会增加20.5%。而关系亲还不如种族亲!如果这两个人是同一个种族的,他们合作的可能性会增加22.8%。

那么,不同类型的搭档关系,对投资成败有什么影响呢?两个风险投资者中如果有一个是名校毕业的,其投资的这个公司将来能上市的可能性会提高9%。如果他的搭档也是名校毕业,则提高11%。所以按能力选搭档,哪怕你把能力简单地用学历代表,都的确能增加成功概率。可是如果选一个以前跟你在同一个公司干过的同事搭档的话,会让风投成功的可能性降低18%;如果选校友,降低22%;如果选“族人”,降低25%。

看来,风险投资的最佳合作伙伴,应该是一个从来没跟你进过同一个大学,从来没跟你在同一个公司工作过,而且跟你不是一个种族的高学历者。

所有人都喜欢强联系,哪怕是风险投资者和斯坦福MBA也是如此。我们愿意跟他们混在一起,我们愿意给他们打电话,我们愿意转发他们的微博。但是熟归熟,工作归工作。当我们考虑找人创业,找人合作,哪怕是找人了解什么信息的时候,“弱联系”才是最佳选择。现在社会学已经有了足够多的证据证明,对工作来说,同乡会和校友会不是扩展人脉的好地方。