题记:晚上和几个朋友聊天,谈到小孩子的习惯养成问题,联想起自己今天学生问我时自己的回应态度,有很多值得反思的地方。

思维导图

1. 师生交流一瞥

2. 遇事三思

3. 自律与他律 及 爱的五个词

一:师生交流一瞥

这学期《学习与创业》选修课程,本来是单周上课、双周自主学习与小组活动,到第7周结束,一共在教室只上了两次(第一周与第七周),其他第三周、第五周由于台风、放假等原因都PASS掉了,所以就布置了若干自主学习的作业,如学习两周MOOC课程,并写2篇学习笔记;阅读一本《这样读书就够了》的书籍,写一篇读后感等。

由于是周日,面向全校学生选修的课程,大二、大三、大四的学生都有,由于课程实习、生产实习、比赛等各种原因,一起上的两次课,每次到课率在70%左右(大班,175个学生,一般来了120左右的学生),所以对于课程的参与和考评等情况,有部分学生不是很清楚。

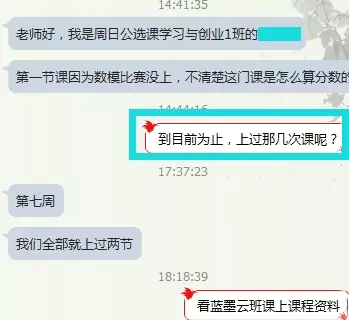

今天又有一个学生通过QQ咨询相关问题,下面是当时的QQ聊天记录,其中长方形中的回复内容,其实当时是一种指责的心态——“两次课程,都很好的说了怎样考评,并且把考评的要求与每次课程的讲义都发布到了 蓝墨云班课,连这个都不知道,你到底上过课没有。”于是就有了指责。当然学生也会有所察觉,会有辩解等。

二:遇事三思

联系到今晚饭后交流,谈到一个话题,“遇到对方做了让自己不舒服的事情后,我们会怎么回应?”一般情况,我们会指责对方,然后很不耐烦的给予对方一个答案;对方也会争辩等。结果是双方都不会从这件事情中有收获。

那更合适的态度是怎样呢?可以用“遇事三思”来说明:

(a)TA本来就应该这样。

(b)TA为什么会是这样?

(c)我该怎么做,可以有助于问题的解决?

回到刚才学生的咨询,学生的目的是想了解评分情况,那作为老师合适的回应方式, 就是平静的回复学生的问题,建立良好的师生交流关系,把师生交流的管道打通。我可以回应道,

“哦,XX,你好。分数的计算方式,可以到蓝墨云班课中,在“资源”板块有相应的课程讲义与分数计算方式,你可以尝试一下。 对了,数模比赛,我以前也参加过,真的很不错,比赛后有哪些收获啊?”

如果是上面的回应方式,无疑比最初的回应要好得多。学生了解了自己需要的答案,并且还可能会分享一下自己对数模(数学建模竞赛)的收获与感悟,对自己以后的教学也有一些帮助。

遇事三思,其中蕴含了较多的哲理。

(a)TA本来就应该这样。

我们要接受现状,应该无法改变。不管是小孩拖拉,还是我们自己遇事会发脾气,“我们本来就应该这样”,我们接受,我们悦纳。因为只有接受与悦纳,才可能意味着后面有改变的可能。“凡是不能被悦纳的,都是不可能被改变的。”

(b)TA为什么会是这样?

探究问题产生的原因。比如学生会什么有困惑?因为这个课程与传统课程有很大差异,学生迷惑了,但学生又很关心最终的考核方式。那么可能有两个方面的原因,其一,自己在课堂上没有清晰的表达这方面的情况,并且没有了解学生对这方面的理解程度(单向,无反馈);其二,学生自己目前还没有适应网络学习、移动学习,对课堂信息与资源不会细看。

(c)我该怎么做,可以有助于问题的解决?

方法有三,其一,下次课当场请某个同学来讲台前操作一下 蓝墨云班课 这个平台的基本使用情况,发现学生存在的困惑;其二,及时反馈,可以通过问卷、测验的形式,看学生的理解程度;其三,提供更多的支持环境与力量。

三:自律与他律 及 爱的五个词

不能仅仅把问题扔给学生,还要提供更多的支持环境,当学生或小组遇到困惑与问题时,知道怎样去寻找解决的办法,自己也要做一个可以信赖的老师。

当对方(TA)读到的是信任、心赏、悦纳、建议、帮助(爱的五个词)后,自然就会更加积极正向的反馈。所以,以后遇到问题后,先自己想清楚——我到底想要什么样的结果?如果我想要正面的结果,那么我就积极的回应;如果我想要负面的结果,那么我可以指责与批评。

自律态度的建立,只能在 爱的环境下才可能慢慢长大;如果一个人一直在他律(或父母、师长要求)的环境下长大,TA永远不会学到怎样负责任。