整理:丁又专

日期:2021-06-15

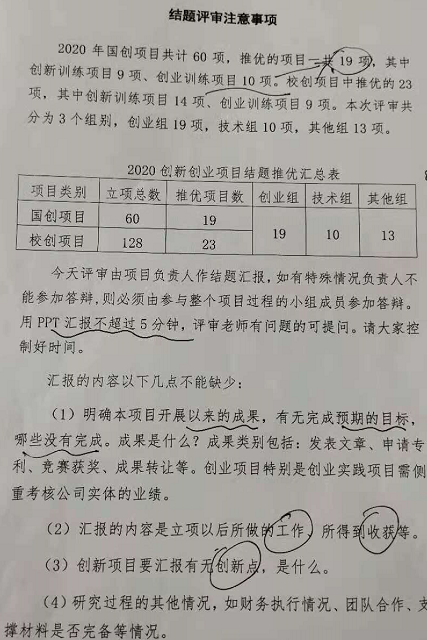

今天下午参加学校2020年国创、校创项目推优评审。一共分为3大组,创业组、技术组、其他组。具体信息见上图,概括如下:

- 2020年国创项目共计60项,推优项目共19项,其中创新训练项目9项,创业训练项目10项。

- 2020年校创项目共计128项,推优项目共23项,其中创新训练项目14项、创业训练项目9项。

国创、校创共推优42项,占所有项目的22.3%(国创31.6%,校创17.9%)。

自己今天在“创业组”,共有19个项目申请推优,但现场真正来参加的仅有10项,最后除1项外,推优了9项。

2个小时的评审中,自己体会如下:

(1)项目组需要学习如何展示项目成果。

这是今天最大的感受,至少有4-5个项目,都是我们去问,才知道项目到底做了哪些事情,取得了哪些成果。大家汇报时,更多是汇报计划,而不是已经做过的工作(搞成了申报评审,即使是申报评审,重点之一也包括前期做了哪些工作,而非全部是计划)。

(2)非技术团队,尽可能不要做APP(小程序)类项目。

因为作为一个校园项目,真的要靠外包技术来推动一个项目,基本不可行。或者搞定一个技术,邀请成为团队一员;或者就不要申请这样的项目。因为很可能做了大量的调研,但基本上很难测试这些调研的结论是否成立。

(3)适当用心准备。

既然是自己主动申请推优,那就要适当花点时间来准备。

(4)创业类项目,注重市场导向(商业导向)。

不仅要做出作品,也要尝试商业化,探索商业化。因为商业化过程中,团队能够收获更多。纯粹初心类项目,很难找到场景与客户,其实很难收获“真反馈”。

在商业化过程中,可能多听听他人建议,寻求资源整合。

(5)最合适的申报年级为大二。

因为申报在春季学期,所以如果大三申报,答辩就是大四快毕业时,做的阶段基本上在大四,很难全身心投入(找工作、考研等)。

大二有一定的基础,用一年时间真正做好一个项目,性价比很高。完成项目在大三下。

大一,其实如果积极积累,也是非常不错的阶段。

(6)有4-5个小组,确实做的工作非常扎实。

依托专业(比如表演专业,去做一个剧);或导师项目;或自身前期积累自己真心热爱的,这三类项目比较容易做出一定的成果。

一年立项188项,平均每个组按4人计算,共涉及约750人。3个年级(不含大四)约10500人,立项占比7%。这个比例其实很高了。

暑假,一定要做一次深度调研,关于大创项目。