鸡汤&干货如何影响你的心智?

- 鸡汤就像色情按摩,哪里舒服就给你按哪里。

- 而干货就像正规按摩,哪里不舒服就给你按哪里。

鸡汤的写作套路:

1、提出一个正能量观点

「人只有自律才能走向成功」

2、用关键词百度一个励志故事 or 自己无中生有编一个

「我有一个朋友,她从前是个 xx 的人,昨天我和她视频时,发现她变了许多 xxx,一问,原来她现在已经是 xxx 了。」

3、把你的观点换一句废话再总结一次

「而这都是因为她足够自律,所以才拥有了现在精彩的人生」

4、以上步骤重复十次,最后放一句金句,一篇完美的鸡汤文,bingo。

鸡汤最爱做的事情,就是把看似复杂的现象,用简单到都怀疑逻辑的语言,慢条斯理的通过故事告诉你,让你感受到思想被刷新的愉悦感。

而干货文则需要你逆本能的去不断更新和抛弃那些旧观念、旧思维、旧框架,最重要的是还要去亲自践行,验证到底它对自己有没有用,很累,甚至扎心。

鸡汤固然没有营养,但能让你暂且苟活下去。

它有个既定的益处:能以煽动性的方式构成「触机」,以此触发我们想做某事、想努力的情感和信念。

鸡汤本身并没有很糟,它毕竟为你提前预支了念想与动机,给予你上进的能动力。

真正糟的是,沉迷于这种预支来的虚幻念想,而再难接受来自真实世界的认知痛苦。

鸡汤本身也不可怕,可怕的是人格不独立。

当一个人精神价值的体现要长期依附于外物,而非自己的时候,才是最可怕的。

「说话」是如何改变你的思维的?

01

说来神奇,因为我们的大脑在学习一门外语的过程中,会感受到另一种全新的思维方式,诞生于另一个国家的历史、文化,经过无数岁月沉淀后的独一无二的思维方式。

02

萨皮尔-沃尔夫假说

一、语言决定论

即人的思维完全受母语影响,人只能在母语的范畴中认识世界,语言决定我们的经验与想象力瓶颈;

二、语言相对论

这是个弱假设,认为语言反映文化,语言结构在一定程度上影响、限制个体的思维及个体对周围环境的认知。

在不同的文化背景中,语言的结构、意义和使用方式不同,会相当大的影响使用者的认知方式,改变他的思维模式,进而影响到群体所构成的国家发展进程。

03

我们不止在学习外语

也在学习另一个国家的思维模式

我们中国算是一个弱时态的语言国家,美国算是一个强时态的语言国家。

而对时态的强弱感知,会直接影响到存不存得住钱这件事……

04

用外语思维去思考

德语,Waldeinsamkeit

它大概的意思是:在森林里孤身一人的感觉,一种孤独和与自然合二为一的感受。

日语,komorebi(木漏れ日)

它是指「透过树林缝隙射过来的阳光」,可以形容一种小确幸的治愈感。

语言让我们能去交流,当有语言「懂」了自己,懂得这门语言的人才能够理解彼此。

语言让我们能去创造,当有语言「懂」了思想,借助语言,创新与灵感迸发破墙。

让你爱上读书的两个沉浸方法

你之所以感觉信息太多,恰恰是因为你懂得太少,以至于无法分辨到底什么内容才是对你真正有用的,以及你该以什么样的方式去吸收消化它。

如果你每天还在靠刷公众号和知乎,看 b 站和抖音来学习,看似每天都在暴风吸入的内容,其实都是些知识碎屑残渣而已。

这也是我建议的,信息越爆炸,就越要减少摄入的密度,提高输入的精度。少看书,看好书,少扫视,多吸收。

现在的信息爆炸时代的特性就是「随时干扰,一直在线」。

「注意力稀释效应」(Attentional dilution),是指当主要信息和不必要的信息一起出现的时候,不必要的信息,会对人类的判断产生干扰。

看书恰恰是一个需要高度专注的事儿,现在却是个泛娱乐社会,知乎、微博、短视频、游戏……干扰因素简直时刻在对你的专注力单方面吊打,甚至群殴。

如何沉浸阅读?

1、内部感受的调节

第一种,我称它为「威尼斯阅读」(Venetian reading)。

想去威尼斯水城旅行一样,**获得体验**

旅行的体验因人而异。城市那么大,无论文科生还是理科生,画家还是数学家,不同的人会根据自己不同的阅历,再从相同的事物中得到不同的体验。

即使很难说你从中学到了什么硬知识,升级了多少认知,但这种从剧情而来的体验感,读到某段话对你忽然之间的启发,会提高你认知世界的水平,让你对生活的变数更加从容,对命运的多样性更加接纳。这些,都是读书无法显露在外的。

想要获得体验,重要的是两点:

- 你必须读得「慢」。只有「慢」下来,你才能悠哉的欣赏沿途的风景,而不是走马观花。

- 你必须不带什么知识性目的。只有摒弃功利心,你才能品位出细节剧情,而不是浮光掠影。

想象文学体验类书籍

《艺术的故事》、《你当像鸟飞往你的山》、《人类简史》、《月亮与六便士》、《所罗门王的指环》、《1984》、《梵高传》、《复活》、《百年孤独》、《给忙碌者的天体物理学》。

第二种呢,我称它为「杂货铺阅读」(Grocery store reading)。

带有「阅读目的」(Reading purpose)的去读书

这样阅读的目的,是帮你达到两个效果:

- 它切实有效的帮你解决了现有的问题。

- 它能带引你到正确的方向去,达到你的期望。

所谓的杂货铺阅读,其实是在帮你构建一个更完整的知识地图,快速把问题归门别类,再针对性解决。

因为书的内容都是相当系统化的,将之归类所形成的目录,其实就像是一张知识地图。我的整合力也大多数都是从书的目录中领悟的~

进行这种「杂货铺阅读」,重要的是两点:

- 有意识的带有目的性去阅读,先从目录中看看能不能找到能解决你现有问题的章节,优先阅读,并且同一时间内只查一个知识点。

- 追随书中的引用来源,因为好作者被大众簇拥,更好的作者被好作者簇拥。如果你觉得某书中的引用很牛逼,那就顺藤摸瓜,找到被引用的那本原著追着读。

适用于实用类的书籍,比如应用工具类、说明书类、学科教材类、思维认知类的书籍。

《如何阅读一本书》、《非暴力沟通》、《经济学原理》、《系统之美》、《反脆弱》、《高效能人士的七个习惯》、《时间的秩序》、《定位》、《穷查理宝典》。

集中注意力,提高认知效率的方法:

1 给自己描绘一个图景:想象一下你通过读书实现了期待后的那个图景,思考到那时你会获得什么

2.启动自我觉察意识:意识到此时时刻你在做什么。

懂得如何选书,读书,以我为主,为我所用,这才是沉浸阅读的心法,也是我们该去追求的境界。

如何发自内心养成自律?

只有当做一件事的动力大于阻力时,行为才会发生,乃至于最后成为你的自控力,实现自律。

你所羡慕的自律,本质上只是别人**习惯成自然**后所呈现出来的结果。

「如何逼自己自律」这个问题,也就变成了「如何找到可持续得到正反馈且有意义的事,并养成固定的习惯」的问题了。

1.微习惯(Micro habit)

如果你想培养一个习惯,那就试着从一个极其微小的行为开始。

2.例行开关(Switch)

3.持续性收益(Ongoing return)

大脑喜欢能让它省力的事情,喜欢得到即时反馈和短期收益。

4.「转换机制」(Transformation mechanism)**

你的钱流向哪,你的人生就走向哪

01

心理账户:行为经济学中的一个重要概念。由于消费者心理账户的存在,个体在做决策时往往会违背一些简单的经济运算法则,从而做出许多非理性的消费行为。

02

虽然钱呢同样都是储存总的心理账户中,但某些心理账户的消费记忆会随着消费时间的流逝,逐渐淡薄,而有的心理账户中的消费记忆却会历久弥新,甚至主动给记忆又添砖加瓦,衍生出新的意义。

体验向心理账户一般是:深度旅行、做手工、看书、写作、健身锻炼等。

消耗型心理账户一般是:买衣服鞋子口红包包、打车出行、游戏氪金、点外卖等等

03

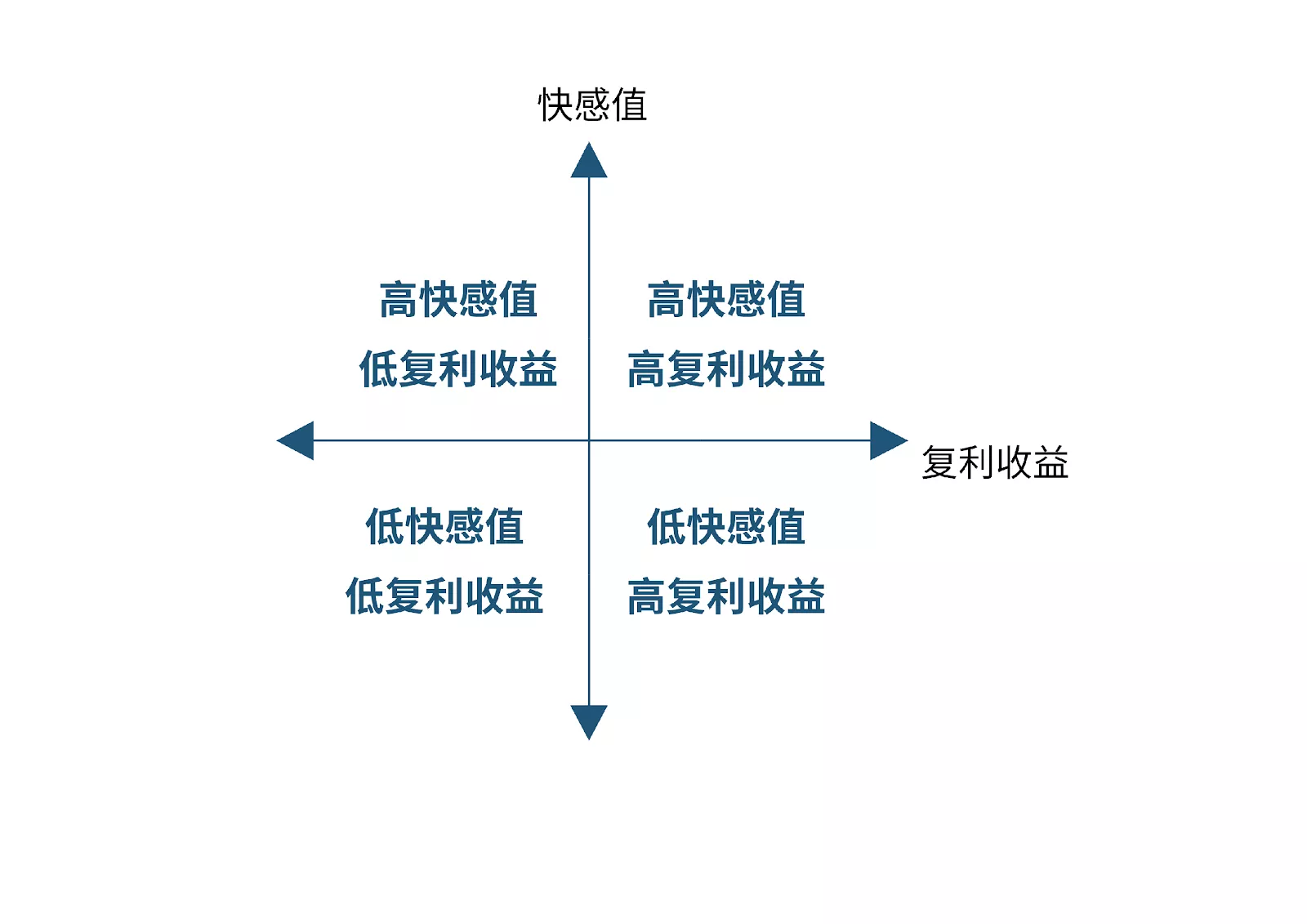

消费观的**「二维四象限模型」

所谓成长精进,无非就是多去做「高复利收益」的事,少做「低复利收益」的事,并不断提高自己做「高复利收益」的事时的快感值,又把它变成「高复利收益高快感值」的事情。

05

没有那么多理想主义,单单看一个人是怎么花钱的,其实就能大致判断这个人会过怎样的人生了。

看不见的收益才是最好的,看不见的成本才是最贵的。

你的学习是否只是一场行为艺术?

01

学习效率是否高并不是时间管理的问题,而是认知效率的问题。

认知效率:认知收益和时间精力之比,认知效率越高,学习效果越好。

一个认知效率高的人和一个认知效率低的人,说白了,也就是「高水平的勤奋」和「低水平的作秀」的区别。

衡量学习效果看的并不是你的时间投入,而是认知资源投入。

古典也曾在《跃迁》中提到:

在知识匮乏,非终身学习年代,学肯定比不学好。但是在今天知识爆炸,终身学习的时代,「为什么(Why)、学什么(What)、怎么学(How)」,比「学就好了(Do)」更重要。

所以带着问题去学习,本身就是一种提高认知资源的方式。

02

「解释性深度错觉」(ioED)

它是指,日常生活中我们往往会高估自己的知识量,自以为掌握了许多常识,但实际上,我们真正知道的、懂得的、了解的,远远低于自己的想象。

对大脑来说,只用接触大量的「情景记忆」,它就会让人「我对它已经足够熟悉了」的错觉,以此麻痹我们的真实认知水平。

所以啊,很多时候我们并不是真正「懂得」一件事物,我们只是「熟悉」它而已。

03

记忆耗能

认知科学家 Thomas Landauer 从上世纪 60 年代起就在研究人类的心智与知识,他曾经测算过人学习和记忆的速度,并假设:如果在 70 年内这个速度是恒定的话,那么我们大脑最终能储存的知识量是多少?

答案是:1GB。

04

记忆外置,大脑思考

直接把记忆外置储存,大脑只用来调用某些知识的底层逻辑,集中认知资源思考。

- 在哪里能找到信息

- 它的特征和关键是什么

- 找到后思考该怎么用

在这个信息爆炸的年代,知道信息在哪,比记住信息更重要。

05

「DIKW 模型」

把学习分成四个层次——数据(Data),信息(Information),知识(Knowledge),智慧(Wisdom)

知识就是我们把孤立的信息联系起来,使它们产生新的意义。

智慧就是利用已知规律,对未知进行探索。

如何彻底摆脱敏感和玻璃心?

怎么摆脱敏感和玻璃心,不在意别人对自己的看法?

01

3M 大法

第一个 M 是 Magnifing,放大。

它是指:夸大发生的事情,归纳过度,把失败小题大做,认为一次失败,就导致了你整个人都是失败的,或者过度延伸认为自己会一直失败下去。

- 察觉:我有没有从客观事实中过度延伸,把一件事情放大联想到了自身和未来上去?

- 行动:跳出「放大」思维,只从客观事实去推理可能性。

第二个 M 是 Minimizing,极小化。

它是指:隧道视野,只关注极狭小的一部分,只关注自己的缺点或者做失败的事,从而忽略了,或者无法觉察到自己曾经优秀、成功的大部分。

- 察觉:这只是我的第几次失败?我是不是过度关注这 1% 的失败,忽略我之前 99% 的成功了?

- 行动:跳出「极小化」思维,去回想自己做过的成功的事情,然后集中精力到对这次失败的复盘上。或者你可以去问问朋友,他们会找到很多夸你的地方的。

第三个 M 是 Making-up,虚构。

它是指:不理性的个人化,选取一种情绪,过度补充加成就把它当成了现实,而不是把情感只当做情感。

- 察觉:我是不是在凭空捏造剧情?其实我什么证据都没有,这只是我自己想象出来的,压根不靠谱的结论?

- 行动:跳出「虚构」思维,只关注客观事实,并且要明白「这件事什么都代表不了,没什么大不了的」。

02

《玛丽与马克思》

《南迁》

敏感不是病,不是问题,更不是性格缺陷!

这甚至是一种天赋。「保持温柔」的天赋。

别做一个新时代「杠精」

诞生:信息茧房

信息茧房(Information Cocoons):公众自身的信息需求并非全方位的,而是只会注意自己选择的东西和使自己愉悦的讯息领域,久而久之,会将自身桎梏于像蚕茧一般的「茧房」中。

杠精有个很典型的特点,就是你说什么他都听不进去,而且有自己的一套神逻辑。

爱泼冷水型:

生长:信息化简

- 喜欢接收起来「不费脑」的信息,越简单越容易消化越好。

- 对于复杂的信息,就倾向于把它化简,降低认知成本。

信息化简,其实就是把一段完整的「经历」,压缩成一个高信息密度的「观点」。

升级:证实偏差

证实偏差(Confirmed deviation):指当人确立了某一个信念或观念时,他们会很容易接受支持这个信念的信息,而忽略否定这个信念的信息,甚至还会花费更多的时间和认知资源贬低否定的观点。

当我们深信某个观念太久,当后来出现了另一个观点,如果是和自己的认知相反的,我们就会刻意忽略,甚至否定它。但如果是符合甚至支持自己原本认知的,我们就会选择相信,并且再反过来强化自己的观点。

超越:逆火效应

逆火效应(Backfire effect):指当一个错误的信息被更正后,如果更正的信息与人原本的看法相违背且没有完全推翻原看法,它反而会加深人对这条(原本)错误的信息的信任。

所以,遇到杠精,要么就别搭理让他一个人表演,要么就该狠狠杠他,赢个彻底。

怎么才能把兴趣变成职业?

01

兴趣到底是怎么出现的?到底是先有了兴趣才去行动,还是先行动才找着了兴趣?

02

许多人丧失兴趣的本质是:

1、生活水平不差,至少不会到「吃了上顿没下顿」的程度,没什么探索的压力和动力。

2、过往生活比较循规蹈矩,读书吃饭住校都有人给安排得明明白白,无需自己去思考和试错。

3、生活太便利,习惯了从外界去获取外源刺激,从而抑制了从自身发掘潜力与满足感的动力。

03

兴趣这种东西不是生来就有的,无论是兴趣还是爱好,都是在接触和深入的过程中,慢慢「生成」(generated)的。

关键在于,你没法从自己当下所做的事中,获得足够的愉悦、活力和成就感。你只想着要完成什么,却不能去享受当下,感受内在的充实感与自己的进步。因此无论你做什么事,你最终都会觉得乏味、无趣。基于目标的失败,你甚至还会感到挫败,觉得自己不适合做这个。

04

生涯三叶草模型就是由三个重要的生涯管理要素组成,分别是兴趣、能力和价值观。它们之间的关系是兴趣培养能力,能力兑现价值,价值强化兴趣。

第一步、认知纠正

兴趣应该始于行动。

第二步、 识别自己的情绪,专注提升能力

暂时放弃「一定要做到某个结果才能变好」的思维

第三步、从成就中挖掘价值感

你对生活的空虚感和无意义感来自何处?

01

这种无意义感的体会,首先体现在做任何事情都缺乏动力和激情,什么事都觉得将就一下就好,不做也行,做好了也没多大用,即使苟且,内心波澜也不大。

你感到现在的生活没有意义,是不是因为把「人生的意义」和「快乐」联系得太紧密,所以在追求意义的路上感受到痛苦,才产生了困惑呢?

想要过「有意义的人生」,就是既会带来快乐,也会带来痛苦的。

并不是人生意义的存在本身,而是追求意义的这个过程,更能给人们活下去的动力。

02

要产生空虚感,有两个前提:

1、门槛很低的快乐获取渠道

2、没有强迫性紧迫性的压力

这样的生活,不能说喜欢,也不能说不喜欢;没有很幸福,也没有多不幸;并不算抗拒,但也没太大激情。

问你到底想要怎样的生活,你自己也不知道。

日复一日,久了,就会渐渐淡化这种感觉,将其视为人生的一种常态。

探索未知的世界,输入从未见过的知识,再去输出有价值的东西,帮助更多的人,这是绝对会让你感到快乐和意义的事情。

所以,若是空虚,就去试着做个「终身学习者」(Life-time learner)。

03

简单找回生活意义的小方法

在一周时间内拍下 9-12 张他们认为对他们「有意义」的物件的照片。「为自己拍的照片赋予意义」

04

- 无意义感的来源往往是对痛苦感本身的质疑,所以比起对这种情绪本身的怀疑,你应该意识到自己目前正是在追寻意义的过程。

- 空虚感的来源往往是对生活失去掌控感的无力,所以应该做个终身学习者,试着构建自己的知识体系,找回掌控感。

普通人和学霸的真实差距究竟在哪?

普通人的学习是这样的:

遇到问题,寻找方案,解决问题。而解决完,就将方案和问题一起抛在脑后,不会去刻意整合经验。

而学霸在长期的学习和探索中,会有意识地把自己的经验整合成「知识晶体」。

古典在《跃迁》中提到「知识晶体」这个概念,它是指知识量与知识点之间的架构,晶体的形态因人而异,独特而又个性,就像同样的 C 元素,根据不同的组合方式,会呈现出或石墨或钻石的最终形态。

就是看人如何寻找知识,组装知识,释放知识,然后将之设计不同的结构,形成自己的知识晶体。

1、所以学霸的第一个习惯,体现在**寻找知识

问题即学习**

学霸们会优先归纳问题,而不是归纳知识。

2、学霸的第二个习惯,体现在组装知识

形成知识晶体的几个方法和结构:

树状结构

思维导图

关联结构

体现事物相互关系的结构,比如马斯洛需求理论、SWOT 分析、公式等,用的好了,能够瞬间记住许多复杂的知识。(比如奇变偶不变符号看象限)

序列关系

体现先后、因果关系的结构。最常见的就是工作流程图和说明书的步骤指南,特死板,但管用。

数据结构**

体现数量差异关系的结构。比如柱状图、饼状图等等,初中就学过,工作中也会经常用到~

3、学霸的第三个习惯,体现在释放知识

「费曼学习法」

释放知识→帮许多人解决问题→兑换价值→让更多人知道你有解决问题的能力→迭代自我→找到下一轮更大的问题和价值

怎么才能在不确定的世界里拥有安全感?

01

我们这个时代,早已不是一个能够轻松看到未来 10 年、20 年的时代了 —— 它充斥着太多的不确定性和多变性,让人无法预料。

02

系统科学是近代才发展起来的交叉性学科,研究系统的结构与功能关系、演化和调控规律的科学,它以不同领域的复杂系统为研究对象,从系统和整体的角度,探讨复杂系统的性质和演化规律。

03

演化箱

包括了两个系统:

1、情景理解(Scence understanding)

你必须知道你处于一种什么样的环境中,你应该做何选择适应环境。这包括两个步骤:

1.保持声音开放,并客观理性的接收,不要被愤怒或狂喜等极端情绪冲昏头。

你既要及时和外界保持距离,但也不能和它切断联系,接收足够多的多元信息,再用理性的大脑去客观审视,才能稳稳立足于混乱的信息洪流,找准一个靠谱的来源去信任。

2.整合这些声音,判断当下环境为何,如果这些声音高度一致,就迎合,如果这些声音各有千秋,就沉默。

若是你把这些信息整合起来,就能明显的发现这些信息会有矛盾或者相悖的地方,也会有些高度一致的地方,此时对自相矛盾的信息存疑,对高度一致的信息进一步求证,自然也就更容易摸索到真实可信的内容了。

2、反脆弱生存(Antifragile survival)

之所以在应对复杂变化时人很容易崩溃,是因为自己拥有的太单一了,当自己唯一拥有的东西受到波及,就会感觉天都塌下来了。

1.增加「支点」,做着自己 Plan A 的同时,同时发展 Plan B,并再酝酿一个 Plan C。

2.设置「灯塔」,给自己设置一个长期目标,当被意外打垮或遭遇逆境,就看看这个目标灯塔,重新给自己指引前进的方向,不随波逐流。

04

okr

05

如果想要适应这个复杂的世界,就要学会演化,如果想要学会演化,就要时刻摄取信息理解情景,同时保持生存敏感。

「顺应时代变化,不断演化自身」

线上工作的时代会来临吗?

线上工作在未来的影响:

第一、某些办公室寄生虫会被筛选出去。

第二、节省了办公空间,降低了维护成本。

第三、人才库选择范围上升到全国

而加利福尼亚大学调查数据显示:进入 21 世纪后,人类寿命就在以每年 3 个月的速度加速递增,从 2001 年到 2015 年,15 年时间人类寿命增加超过了 5 岁。

这两件事结合起来,能看出什么呢?

——人类寿命越来越长了,而许多职业却消失得越来越快了。

这意味着,你的生命或许能经历多段式人生。

应对线上时代,我们需要准备什么?

1.10 年之内要寻找并培养自己的热爱专长

2.建立在家工作的仪式感

3.进度可视化

4.时间界限管理

「越来越糟」的社会,为什么我建议你少看新闻?

01

到了大数据时代,这个「非常态」的阈值被无限拔高,人们每天都被各种各样的新鲜信息冲刷着,对我们而言的「常态」越来越多,而「非常态」则越来越稀缺。

所以慢慢的,只有耸人听闻的、爆炸性的、能引起群众关注和广泛热议的,才能真正进入我们的视野,吸引我们的眼球,并且爆炸式的扩散传播开。

02

所以我不建议你看实时的热点新闻,我建议你看一些被沉淀过了的,经典且优质的内容。比如 TED 的演讲啊,比如豆瓣 top100 的那些好书啊……看完这些优质的内容,你就不会轻易被一些浮夸的标题所吸引,你能轻易辨别什么是好内容,什么是差内容。

03

只看新闻,是永远无法理解真实的世界的。用一个个静态的「时刻」去理解世界,得到的结果,当然也是支离破碎的了。

04

碎片化的新闻只是静止的,如果看见什么新闻你觉得很重要,那么不妨化被动为主动,去跟踪它的发展轨迹,弄清楚它的来龙去脉。

这样你就会感受到整个事件都动了起来,它有进展,有过程,有结尾,而不是一直停留在你看到它时那个糟糕的状态。

这就是形成「连续认知」的过程——不再只关注一个点,而去关注这个点运动的轨迹,善始善终,了解全貌。

三种「看到全貌」的方法:

1、顺藤摸瓜

——去国家官网上搜相关事件的新闻,或者去一些优质内容平台(如知乎)上看事件的时间轴梳理,这样你就会了解这件事的起因和背景。

2、顺流而下

——时刻关注官方消息,了解事件的最新进展,看看这个事件有没有被辟谣,是否已被解决,这样你就会获得这件事的结果。

3、相信模糊

——越快的新闻越模糊,官方报道是很严谨的。比如,十分钟前纽约发生了一次爆炸,那么报道可能就只会通知这一句。但如果细节非常多,把炸药种类死亡人数凶手身份和宗教阴谋都挖出来了,那就很可疑,真新闻不会这么快。

05

世界没有变好,但也没有变糟,世界一直都没有变。

会变好或者变糟的,一直都只有你自己。

为什么说人越聪明就越平庸?

做傻事的才是傻子

明明做着与自己的初衷相违背的事情,但自己却对此浑然不觉又毫无自我觉察度,自以为自己做得没毛病。

无定力的人,越聪明就越平庸

叔本华在《人生的智慧》中有段话:

「对于一个年轻人来说,如果他很早就洞察人事、谙于世故,如果他很快就懂得如何与人交接、周旋,胸有成竹地步入社会,那么不论从理智还是道德的角度来考虑,这都是一个不好的迹象。这预示着他的本性平庸。」

1、阿甘的定力,让他保持着对生活的钝感力

2、阿甘的定力,让他不芥蒂世事变数

3、阿甘的「定力」,让他游离于时代大潮之外

如何保持定力?

1. 长期地坚守某个原则

2.摒弃完美主义,乐于接受现状

3.努力不计成本,输赢不算得失