现阶段众多产品发展过程中,大家都在做增长、留存、促活等活动。这时候设计作为需求承接方,很少有话语权,当然设计驱动那更难了。我根据自己上的交互课程,做了一些总结,帮助设计师了解业务,切入业务,从业务出发优化设计。

从 0-1 设计中,我们根据故事逻辑梳理出页面架构后,用户慢慢对架构逻辑有了认知,在 1-N 的迭代中,我们很难再改版页面架构逻辑,更多的是优化某个模块,某个点。下面根据设计的三板斧、三个方法来拆解页面的优化。

一、面-做宽

面就是一个页面,这个页面针对不同人群显示不同内容。例如:淘宝首页的千人前面。

怎么把面做宽?

1、人群分层。

结合业务和数据 BI 同学一起分析用户,把用户根据不同特点分为多种类型。主要分为:全新用户、尝试性用户、成长/认知型用户、核心用户等等。那么怎么去区分这些类型么,下面我以一个 K12 在线教育产品 VIPKID 为例,讲一下用户分层不同种类用户名词解释。

全新用户:看到过 VIPkid 广告,仅对 VIPkid 平台有初步了解。

尝试性用户:上过体验课的用户。用户可能在朋友圈、综艺节目等看到了VIPkid 的广告,然后就下载 app 注册体验,在注册的同时,VIPkid 平台拿到了这位新注册用户的电话等相关信息。VIPkid 拿到用户信息后,客服开始一对一沟通约体验课,经过多次一对一沟通,用户同意听一次试听课。那么这种用户就被我们定义为尝试性用户。

成长/认知型用户:用户上完试听课,感觉 vk 的课程还不错,想要进一步了解。通过客服和运营的工作努力,这位用户成功买课,买了 vk 的一对一或小班课,那么这种用户就是 vk 平台的成长/认知型用户。

核心用户:用户上完首次购买课程后,又开始续费,通过客服的一对一沟通,最后也购买了 vk 平台的数学课、语文课等等。这种用户就是平台的核心用户。

以上是针对于公司有 BI 团队的用户分层,假如公司团队较小,初创团队,那么针对于用户分层可以简单分为两层:新用户和老用户。

2、定义分层人群特征

首先要确定分层人群占比。以下数据仅为参考。

全新用户 10%,尝试性用户 20%,成长/认知型用户 %,核心用户 %。成长/认知型用户、核心用户根据产品发展阶段进行针对性调整,没有准确数值。

全新用户 10%:

人群定义:基本没有业务行为的人,对平台没有任何认知的用户。

内容策略:权益型或互动型的内容,快速留住用户。

设计策略:权益驱动、快速认知。例如:直接给一个大红包,注册我们的平台即可领取大红包购物、首单免费、免费听课。

尝试性用户 10%:

人群定义:买过或者尝试过,不过程度不深,一周或者两周访问一次。

内容策略:大 V 或者权威机构、好友信息等,用户可以快速参与。

设计策略:低决策门槛、用户与场景的关联性。例如:低门槛活动、让用户能很快的参与活动。拼多多的拼购、新用户买一送一等等相关课程、买基金送红包等,这些活动一定要给用户有很强的参与感。

成长/认知用户:

人群定义:有认知、使用过产品,已经对产品有较为深入的了解

内容策略:用户收藏以及用户相关猜你喜欢的产品,直接面向用户卖货,减少决策链路。

设计策略:和用户强相关、适合用户认知的内容。例如:做一些留存、促活相关活动,转发朋友圈给一个什么奖励,发孩子学习课程进度到家长群给课程红包、坚持打卡结束后有勋章奖励等等。

核心用户:

人群定义:对产品深入使用的用户,基本每月使用超过10天以上的优质用户。

内容策略:好的工具和服务,以及用户已购产品的管理功能前置等等。

设计策略:信息准确全面,服务与内容的专业性。例如:通过数据分析,精准推送用户所浏览、观看的相关商品,减少用户操作路径,添加一键购买等功能。

总结来说:

全新用户:简化内容框架,从 0-1 建连接。

尝试性用户:框架上优化、低门槛、强关联。

成长/认知:标准框架,正常的货架展示产品。

核心用户:框架扩容,多点链接,深度服务。

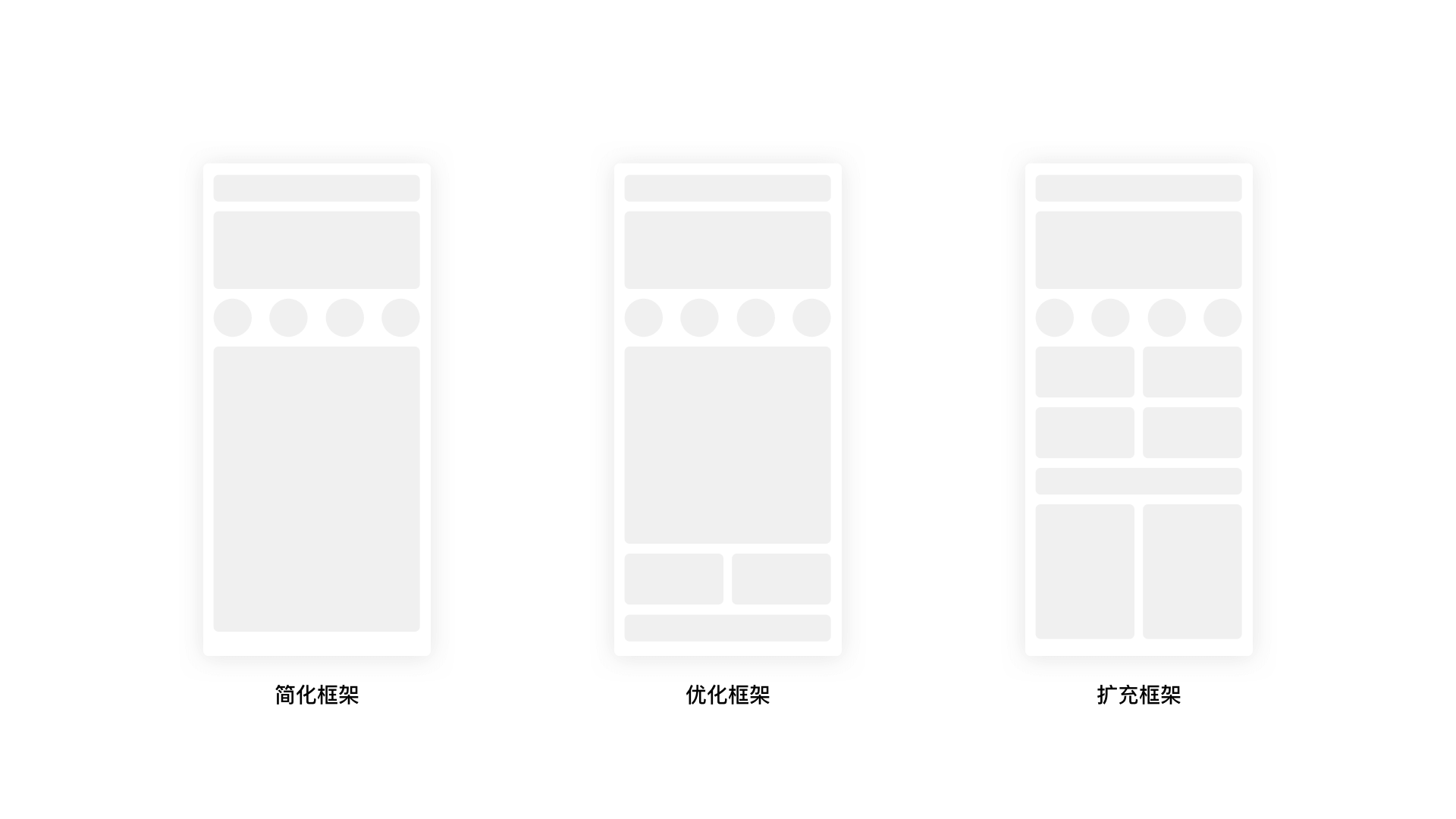

3、定义分层信息框架

针对不同种类用户,展示不同信息框架。

全新用户:简化框架,突出利益点。

尝试性用户:适当增加可配置楼层,优化框架罗列信息。

核心用户:最大化利用首屏空间,展示更多用户相关信息。

总结

面-做宽。

第一步:用户分层。

第二步:群体特征画像。

第三步:分层信息框架。

第四步:分版页面。

二、线:做深

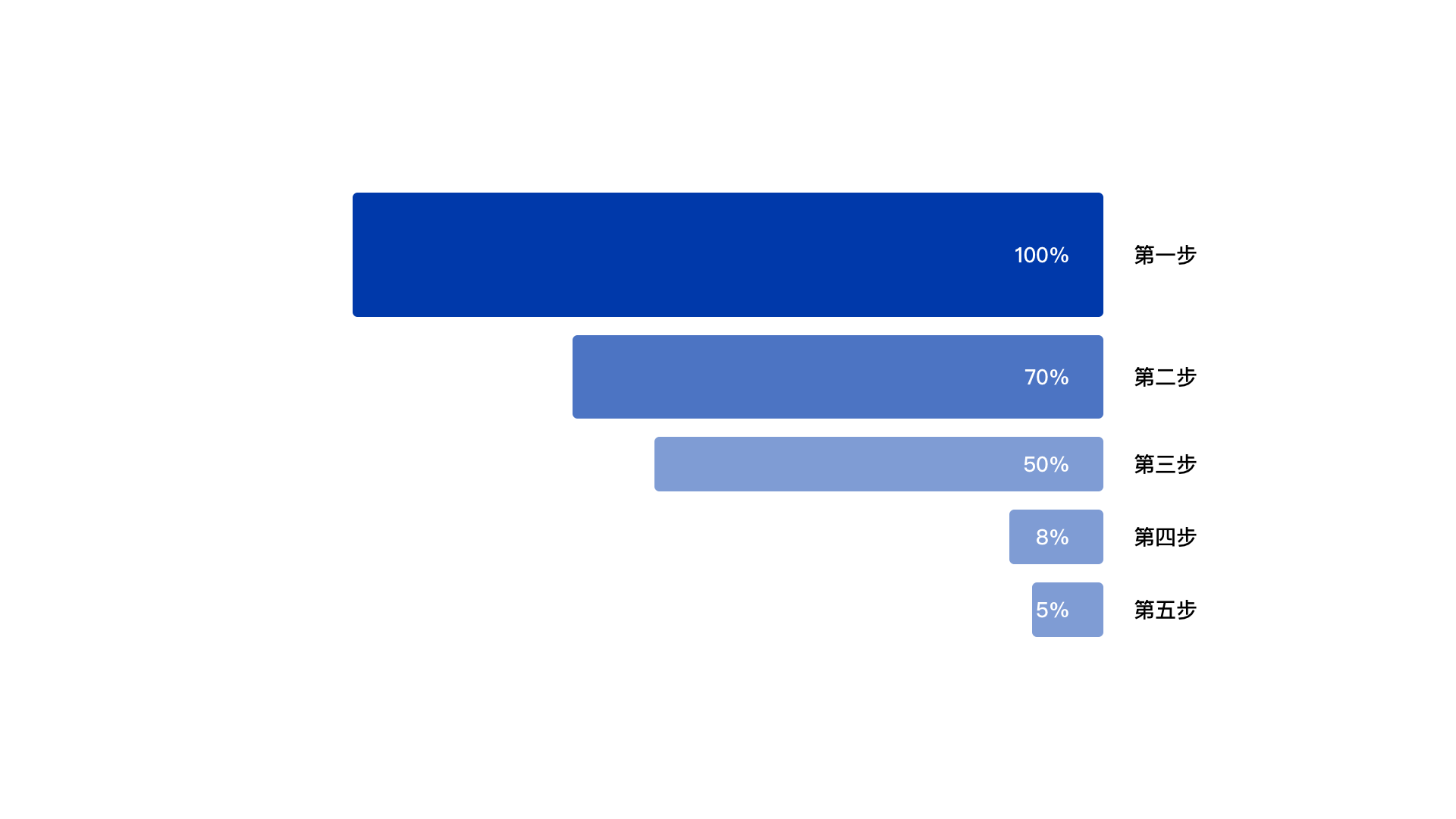

线:主要是指用户操作过程中的链路。做深的基本逻辑先找到关键漏损页。

在页面链路中,每增加一个页面,页面点击 30% 属于正常情况,但是我们看上图,第四步漏损达到42%,那么这个页面就是关键漏损页,要对这个页面进行优化,或者把第四步的功能前置到第三步页面中。

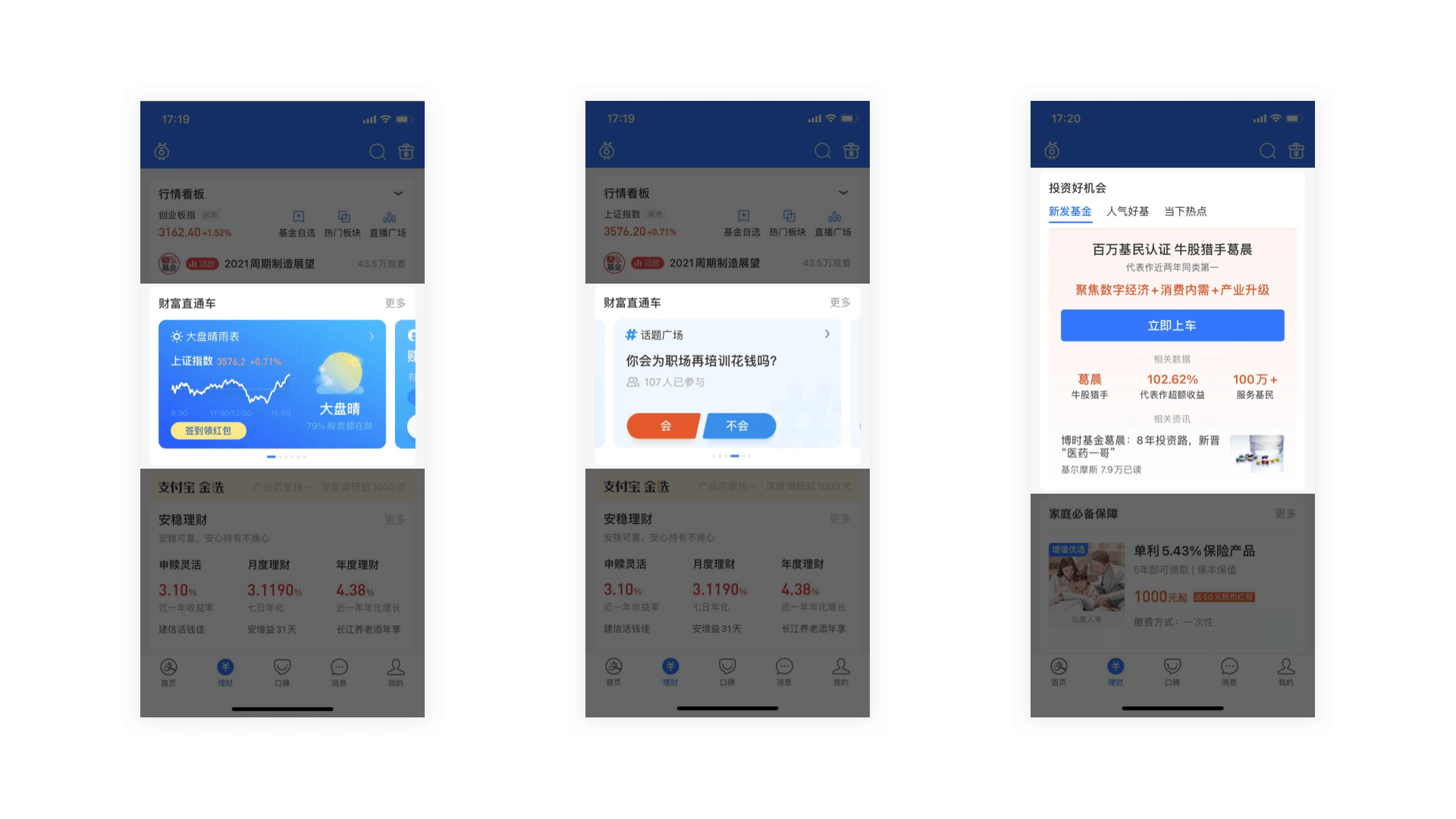

下面以支付宝为例:

支付宝最早版本,财富卡片只有信息的漏出,没有参与按钮,用户只有点击打开详情后才能参与到活动,打开详情后,由于信息展示、氛围等情况会扰乱用户视线、降低用户参与热度,这样就导致详情页面用户点击参与的漏损较大。现在我们看到的卡片,参与按钮前置,用户参与感很强,点击起来像小游戏一样,增强用户参与互动性,用户点击后直接来到参与结果页,把之前详情页面省略掉,把参与按钮前置,压缩操作链路,由之前的 3 步操作,变为 2 步操作,降低漏损。

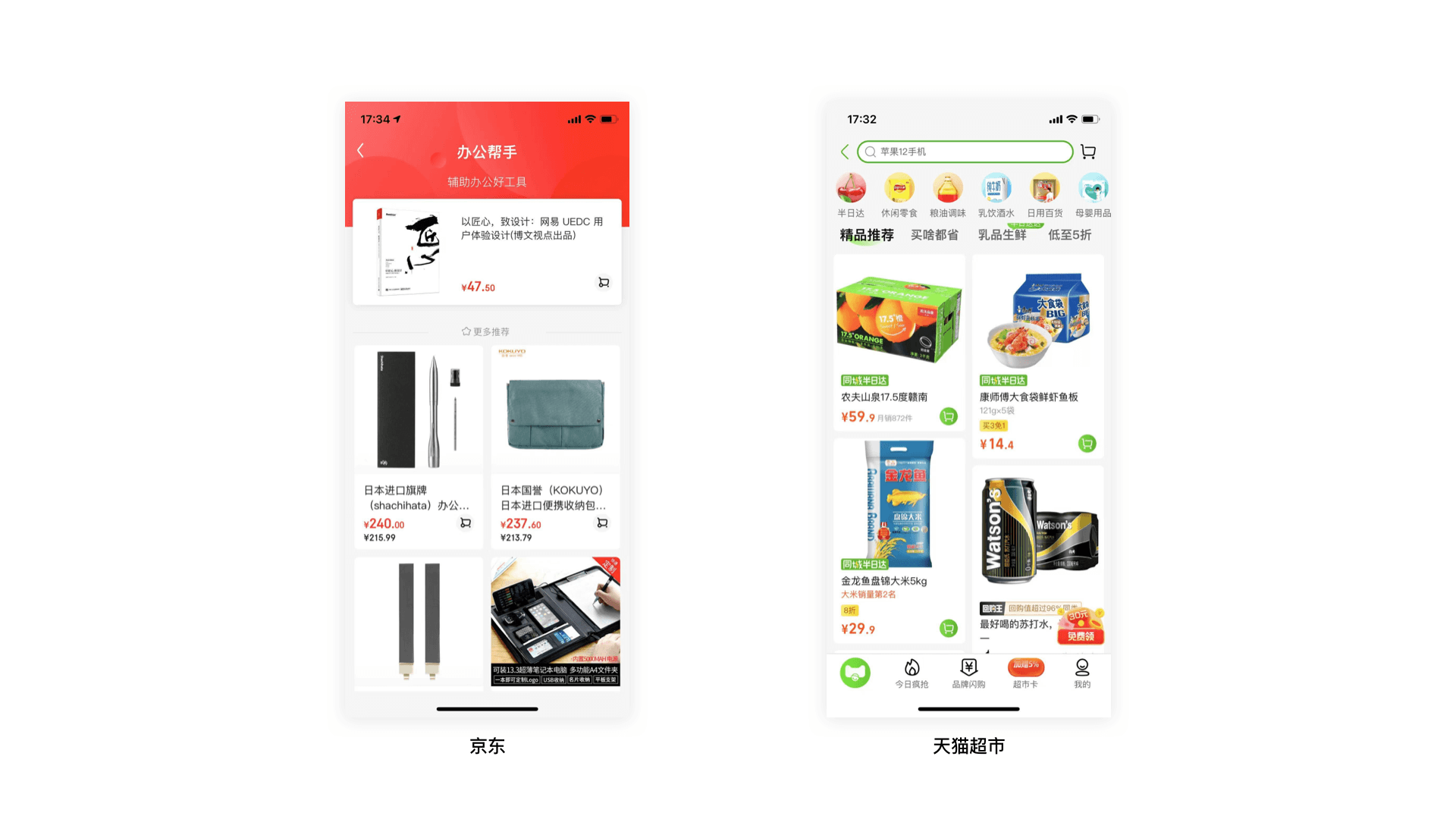

下面再看电商的案例。

京东-从首页“办公帮手”卡片点击进来。用户点击进来以后看的都是属于办公相关商品,属于逛的状态,类似于我们去逛超市,看到想买、感兴趣的商品都会放到推车里,所以京东这边把加购按钮前置,方便用户直接加购。

天猫超市商品推荐商品列表。我们用故事逻辑来拆解一下,我家没有大米了,明天做饭没米吃,我打开天猫超市买一袋大米,但是由于平台满 88 才包邮,我想着再看看有什么别的商品凑单凑够包邮。于是我现在由精准购物的需求变成逛的需求,在逛的时候我可能想要这个,想要那个,天猫超市加购按钮前置,方便我更快的加购感兴趣的商品。

根据以上案例,可以总结出线-做深的步骤方法。

1、根据数据找到链路关键漏损页面。

2、优化链路。

3、功能、信息前置。

一句话总结一下,找到关键漏损点,把功能前置、压缩链路,最终提升效率。

三、点-做体系

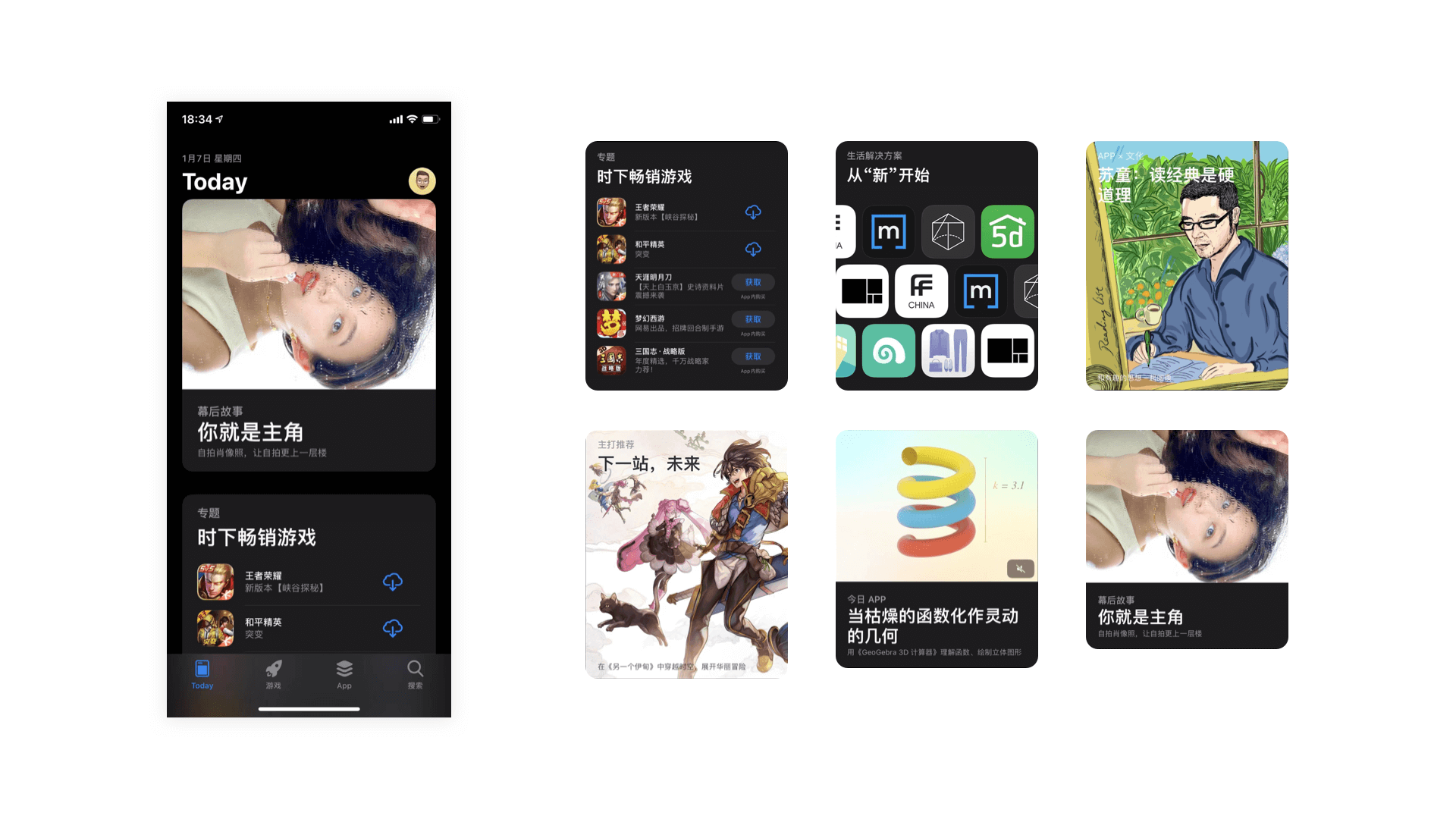

App Store 首页卡片就是很典型的做体系案例。

App Store 首页的卡片就是一个容器,容器里面的内容千变万化,有 App 的介绍,有一组游戏整合,有故事插画模式介绍 App 等等,这些内容放在卡片容器内,排列展示。

Apple 制定卡片不同内容种类显示规则,保证卡片基本逻辑、扩展性和体验的一致性。然后把规则开发给第三方/业务人员,这样内容就会源源不断,久而久之,就会成为生态、体系。

创建点体系的步骤。

1、建立体感。

2、打造标杆。

3、框架定义。

4、边界定义。

建立体感

首先确定卡片内容的用处,卡片聚焦内容、直接操作、动态视频都可展示等等,卡片可以承接哪些内容。为方便业务和第三方理解,可以做一个 demo,用 demo 展示给第三方和业务。

打造标杆

开放给第三方之前,先做出一些标杆。例如:App Store 会有一些 Apple 官方的内容推荐,那么这些内容就是 Apple 打造的标杆。例如:卡片容器内可以显示视频、图片、应用列表、应用列表滑动等。

图片来源:jealyan 微信公众号:负能量补给站。https://mp.weixin.qq.com/s/kkwkkD9TMSYY6T476zViUA

框架定义

把卡片内每种展示规范给到第三方,告知他们具体模块的设计规范。

边界定义

告知业务人员错误的内容填充模式,以保证卡片扩展和体验的一致性。

总结:

容器只是一个白板,容器可以千变万化。例如淘宝 App 首页 feed 流的卡片,卡片内可以是 banner、楼层、配置资源位、商品图、广告、买家秀、视频、互动等等。设定好卡片内的结构后,这个卡片可以出现在任何地方,卡片即可以出现在淘宝的首页、也可以在淘宝购物车下方“你可能还喜欢”模块出现,也可以在某个落地活动页等。

点-即卡片可以根据不同用户灵活安排、每个人看到的内容都是不同的面,做到效率的最大化。卡片内容开放给第三方和业务人员后,卡片的内容就会源源不断,可以做出无限往下翻的 feed 流,让用户产生沉浸、卡片内容无限漏出,成为体系。