转载于刘云天公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/QLeIkYgfWYksRAgEpHsiNQ

早上在星球后台看到这个问题,应该有一定的代表性,于是回复一下我的看法吧。

匿名用户 提问:天哥,您好,我有一个关于作品集的问题想请教一下: 背景:如果一个 App 的项目准备放到作品集里,但 App 从开始到结果都没用过什么诸如“项目背景”、“人群定位”、“情绪版”、“颜色推导”……等等,项目能涉及的前期准备少,时间紧,没有什么成规制的起因、过程。 问题:如果把哪些“人群定位”、“情绪版”、“竞品分析”、“色彩推导”什么的学着别人家的作品集版式放到自己的作品集里,这会强行引入版式的做法可能引发APP的展示的“水土不服”,会不会起到东施效颦的错误,导致作品集不加分然而减分的后果,那正确的做法该怎么做比较好呢?

正确的做法就是:做了什么就放什么,没做过的,不要写……解释这个答案之前,我想先谈谈这种“套路”,或是叫“方法”吧。

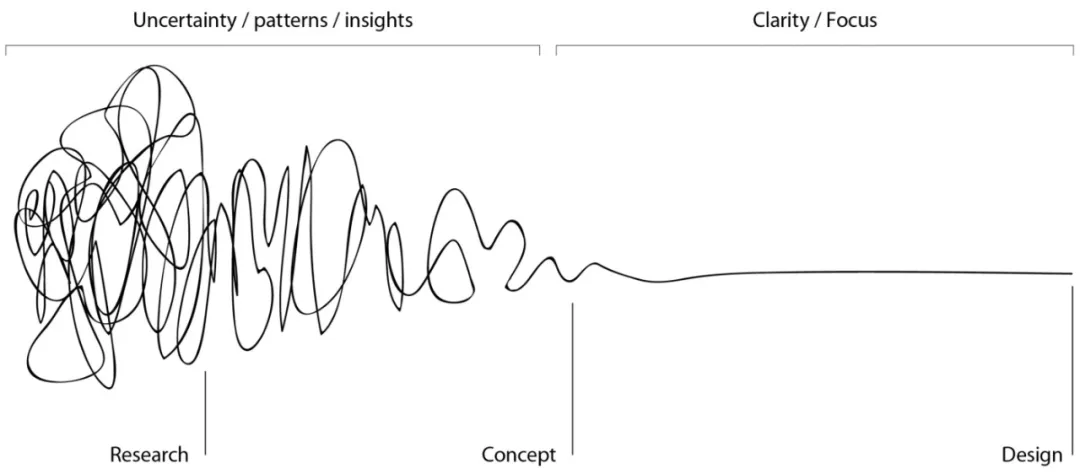

“人群定位”、“情绪版”、“颜色推导”这些设计“方法”,是乙方设计咨询公司和产品公司的设计团队,在有项目时间时才采用的方法……比如“人群定位”和“情绪版”是要做研究的,是要找用户过来做访谈、做探讨,做洞察的……这些都要花时间。而且,并非每一个项目都会用到上述方法,而每一种方法在执行过程中,又会有一些差别。

那“方法”是什么,方法是过往经验的总结、集合、沉淀……应用过去的“方法”是否能解决所有的问题,过去的“方法”能否一招鲜吃遍天?其实并非万能。比如“魅族 Mp3”这个产品,今天的用户大概率不会需要买这种东西,用手机听音乐不香吗?

但是,这个产品在十几年前,那还是真香。“魅族 Mp3” 是在当年的场景下,提出了一个较为完美音频播放解决方案。时隔今日,还有多少公司在做这种产品呢,已经不多了,也一定会越来越少。使用之前的“方法”再继续解决今天的音频播放问题,已经行不通了。

除此之外,我们不仅要知道“方法”本身的概念,还要了解这些“方法”是如何产生,在什么背景下产生,它当时是解决什么了问题,后续的变化和应用是什么……所以,完全理解一个“方法”并不容易。因为所有的事物都可以被怀疑,已有的理论不应被单纯的应用。

如果没有在项目中使用某个“方法”的体会,按一个“套路”去做简历作品集去应聘,多半会碰壁。因为,你会陷入到面试官问及的细节问题中……你面对的是今天的问题,以及今天是否用什么“方法”,如果没有真正的用过,还是不会。凡是没有真正认识到的东西,一定不能把它当作真的去运用。

小公司或传统一些的公司……他们有不少处在“窗口期”中,也许是“生存期”,他们没太多钱,没时间,也没有高级的开发、产品、运营,更没有试错成本让你使用这些“方法”,他们更多的是先做出来,快速上线,应用到市场中,不断的测试,修改,调整。因此,在一些公司中运用的“方法”,更多是那种适合他们自己的“土方法”。

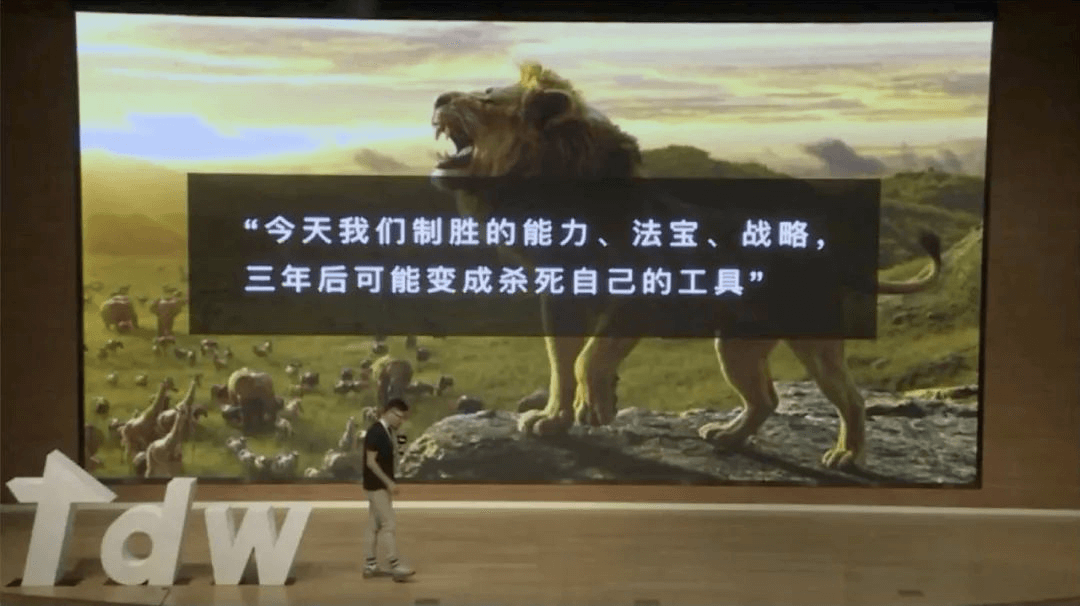

不光是小公司,在大公司里也开始调整自己的“土方法”了,传统的设计方法开始在“数据时代”、“智能时代”中变化,改进,甚至是革命。腾讯的陈先生也在《腾讯设计周2019》演讲中提到:

今天我们制胜的能力、法宝、战略,三年后可能变成杀死自己的工具。

这些方法,不说三年了,已经有很多年了吧。作品集里堆满了过往的设计“方法”,只能适合一些特定公司和特定环境,比如一些成长型的小型设计公司。那些成熟的公司,成熟的面试官,他们知道即将招聘的人,是更适合自己团队的人才,更创新的人才,更聪明的人才,未来的人才。你能看到这里的逻辑链是这样的:成熟的公司应用了成熟的方法,成熟的方法被成熟的“学生”改进得更成熟。而成熟的学生,往往是由成熟的“学校”培养出来。因此,培训班教这些“套路”没错,自己思考使用这些“方法”也没错,但放在作品集中希望换一个好的未来,那风险就大了。怎么才能行?我的答案还是第一句话:做了什么就放什么,没做不要写。如果这么回答,你可能会说:那这样我就去不了好公司了……那我想说,你只能把自己的能力触碰到那个标准,配得上它,自然就能去到好公司。一个人的成长是阶梯式的,慢慢来,生活不允许你有半点儿掺假。如果你没有一开始就入职大公司的经历,如果你一开始走了弯路,你只能经历过小点儿的公司、大点儿的公司,再大点的公司,才能有自己真正选择的自由。最后,针对没有运用“方法”的项目,在作品集中我给几个建议:

展示你在项目中的设计过程。比如设计 App 时的手绘稿,草图,思考过程,和同事讨论时照片,甚至是一起庆祝开心的上线时刻……这些放到作品集中,都可以让面试官知道你在做设计时经历了什么,更代表了你所花费的精力、设计过程,能整理好这些就是一个相当不错的作品集……你的经历过程,就是你的“方法”,以无法为有法(以无限为有限[1]),才是创新啊。

提供重新设计的(概念)设计稿。重新设计依然还是你的设计,依然能在概念设计上能吸引面试官。如果担心面试官问及,你可以标明概念设计;如果面试官要问真实上线的效果,可以给他两种不同的效果。面试官不仅看中结果,也看中你的创新和想法。

如果在重新设计之后自己觉得挺满意的,那再改十遍吧……改到不能改为止,改到自己“吐血”为止。为什么要这样?那是因为,你还不知道面试时竞争对手的设计有多好……每个人,都会面临的是上百人或是上千人在竞争同一个岗位。不要停止重新设计,而每一次设计,同样是磨练自己的技能。设计质量,高于一切。

以上,仅供参考,感谢阅读。 注:欢迎各位插画师投稿给我(微信:liuyuntian),我可以在公众号文章里,给你提供展示一个作品集的机会。

天哥微信