军事,指挥控制,技术预见

简介

这篇文章发表于指挥与控制学报,对中心式指挥控制模式与边缘指挥控制模式进行了简要的介绍,包括这两种体系是什么以及为什么中心指控模式要向边缘指控模式转变。

中心指挥控制模式

他组织下的中心指挥控制体系是网络信息时代前主要的指挥控制体系,是一种自上而下的指挥方式。这种模式的特征是**力量赋予中心**,它往往存在一个重心,也即决策和行动中枢,而这个重心又与战争的进程和胜负息息相关。中心化指挥控制模式设计的科学原理如下:通常基于**过去的经验和对未来的假设**设计组织的使命任务、对使命任务进行分解、建立最佳程序或过程、设置程序或过程处理需要的决策单元、建立决策单元之间的层级关联,形成“决策中心”。这种指挥控制模式对**解决确定性和静止性的问题十分有效**,因此在相当长的一段时期内被广泛采用。但**未来战争战场环境充斥着不确定性和偶然性**,中心化指挥控制模式在处理这种情况则会面临滞后和难以适应的问题,因此需要寻求新的指挥控制模式。

边缘指挥控制模式

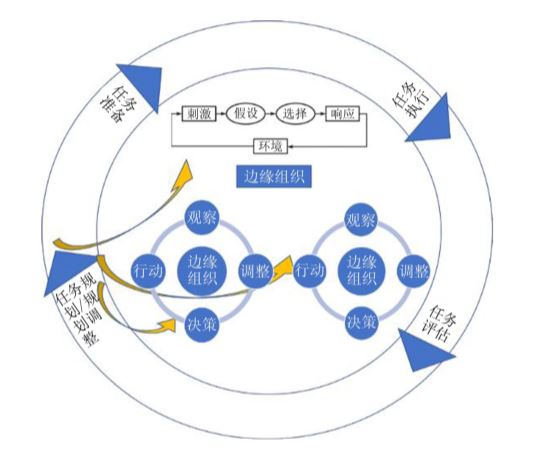

边缘指挥控制模式是自组织与他组织有机结合的灵活指挥方式——即大环上的他组织和小环上的自组织的有机结合。

大小环嵌套模型,边缘组织自身能力足够完成任务,则主要是OODA(观察-调整-决策-行动)小环+SHOR模型;如果需要他组织介入和帮助,则是大小环嵌套,大环PREA(筹划-准备-执行-评估)与小环(OODA+SHOR)共同运作。

**边缘的内涵体现在以下3点:**

- 力量边缘,这类体系的构成成员有较高的自主和智能化水平

- 结构边缘,去中心化,没有传统意义上的单个“重心”,而是网状结构,边缘结构韧性十足,能够演变成各种各样的形态

任务环境边缘,这类体系执行的是高、远、边、深、快环境下的严酷任务

边缘的特征:自任务、自组织、自行动、自评估

自任务:自己发现任务,快速变化且各方面因素相互依赖的环境已经不再适合层级化指控方式。

- 自组织:自己寻找伙伴和资源,理由同上,网络信息化条件下,边缘作战远离中心、态势瞬息万变、机会窗口稍纵即逝,层级化指控反应速度太慢。

- 自行动:根据任务决定自己的行动,边缘作战中各个部队对自己的优劣长短有客观的认识,因此某种程度上不用上级下达具体指令也知道自己该做什么。

- 自评估:具备自我评估完成任务的能力,表现在边缘组织对作战要素、资源和能力的理性认知。

中心指控与边缘指控,大概就是串联电路与并联电路的差别。

中心模式转向边缘模式的理由

生产力与武器杀伤力的提高

**现代的兵器,相比过去,杀伤力指数大幅提高**。古代的肉搏战兵器、标枪、弓箭到火绳枪, 杀伤力指数都在100以下。机枪出现以后, 杀伤力指数上升到4位数, 而坦克和轰炸机的出现, 又使这一指数飙升到百万级。相应的,**士兵的分散率也大幅提高**,例如在古代部署100000人的部队所占据的面积大约是1平方千米, 二战和1973年10月战争, 部署同样的军队所需要的面积则分别扩大到1750和4000平方千米。**单个士兵能力和资源提高、更加分散的布局, 以及信息交流和协作的可实现性, 使得边缘组织能够更好地处理不确定性任务。**

战争的不确定性急速增加

当今世界正处在百年未有之大变局中,其标志就是**发展速度更快,各种因素彼此高度关联,并且可以频繁互动。**尽管我们追踪和测量的能力增长了,但事态的发展速度往往超过了我们的理解和预测,不确定性成为时代的鲜明象征。**边缘组织更善于利用相关可用的知识、经验和专场,所以在应对不确定方面有天然的优势。**

战争规模与作战样式的深刻变化

21世纪,传统的正规战争和世界大战爆发的几率大幅降低,在未来,这一概率只会更低。从作战样式看,**由政治矛盾而导致的局部战争成为战争的主要形态,反恐作战、城市作战和特种作战等已成为常见的作战样式。**相应地,参战力量的部署更加分散,机动更加快捷,联系更加紧密,军队地力量编成呈现出“**小而精、小而全、小而强**”的特征。旅、营或更低级别的战术单位将成为主要的作战单元,边缘指挥模式也因此被需求。

指挥成为一项共享和分布的职责

网络信息时代,指挥不再是高级军官个体的独家职责,而是一项共享和分布的职责。**处理大量同时出现任务的关键在于增强边缘力量。**这是因为获得力量的个体和组织构成的边缘组织,要比传统等级结构中没有获取力量的个体和组织拥有更宽的行动“带宽”。

士兵的独立性和能力逐步提高

随着文化和科技素养水平的提升,**一线官兵主观认识理解**机制中的观察、调整、判断、想象、综合、创造性思维以及创新等素质**得到了极大提高**,因此**独立性与应对突发事件的能力大幅增强**。此外,由于科技的进步,单个士兵和边缘作战分队得到了其前辈难以企及的能力与资源。因此,边缘指挥控制模式有利于一线官兵面对日益频繁的不确定事件和突发事件时,快速有效地做出反应。

DARPA的“马赛克战”

文中提到的例子,简要调研一下。

前情提要

2017年8月,美国国防高级研究计划局(DARPA)首次对外公布美军马赛克战的新构想;2018年9月,在DARPA成立60周年大会上,DARPA所属战略技术办公室主任蒂姆·格雷森强调,要全面推进马赛克战作战概念;2019年9月,受DARPA委托,米切尔航空航天研究所所长、前空军退役中将大卫·德普图拉发布《重塑美国军事竞争力:马赛克战》研究报告,较系统全面地阐述了马赛克战及相关内容,有力推动马赛克战概念成为各军种转型建设的重要依据。

基本介绍

马赛克战主要借鉴马赛克简单、多功能、可快速拼接等特点,实现大量低成本、单一功能武器系统的动态组合、密切协作及自主规划,形成一个按需集成、极具弹性的作战体系,能够有效防范他国对手打击并瘫痪美军关键信息网络节点,以及支撑与他国对手进行全方位的体系化作战。马赛克战与马赛克拼图的思路类似,从功能角度将各种传感器、通信网络、指挥控制系统、武器系统或平台等视为马赛克碎片,借鉴马赛克拼图简单、可快速拼接等特点,**以颠覆性通信、网络和软件集成技术为基础,依托各种具有不同物理层协议的异构网络,将若干马赛克碎片聚合成高动态性、高适应性及高复杂性的分布式、多域作战体系,从而有助于主导作战优势,从更高层次降维打击对手。**

主要特点

实现平台功能快速迭代升级

当前美军的作战体系,主要围绕“大而全”的核心武器装备打造设计,虽能成倍提升体系作战能力,但也成为决定美军成败的“命门”所在。核心武器装备开发周期长、研制费用高、升级维护复杂。日新月异的科技发展,不断催生拥有前沿科技成果的新式装备,耗费巨大资源打造的核心武器系统可能在交付之日就已过时,由此迫使美军改变研发武器装备和兵力设计模式。**马赛克战将使美军从以往强调“大而全”的高性能平台转变到强调“小而散”的先进科技支撑下的低成本平台转变,能够有效降低研发费用、缩减开发时间,形成快速研发采办、快速部署迭代的装备设计新模式。**

适应拒止环境增强体系鲁棒

马赛克战将综合作战架构马赛克化为单个作战“组件”,可以在复杂战场环境中快捷、高效地组合配置,形成**极具弹性的作战体系**,从而有效应对拒止环境下的威胁。**即便在作战过程中某些“组件”被干扰、摧毁,仍能够快速自我重组,实现弹性化持久作战能力。**

通过力量聚合提升作战质效

当前作战行动过于依赖某些拥有关键能力的武器,但如果这些**关键武器被损坏或击毁,将可能成倍降低整个作战体系威力**。例如,当前美军现役F-22战斗机数量仅为186架,一旦在反介入/区域拒止环境下与中俄等高端对手进行中高强度作战,这种高端武器数量短缺的问题将异常突出。马赛克战强调**不过于依赖某一先进平台**,而是注重以创新的方式改造已拥有的装备来压制对手,注重提升大型高性能无人机、无人僚机、无人机蜂群等智能化装备在作战中的地位作用,注重发挥有人-无人协同作战优势。

对军事领域的主要影响

更广泛的分布作战

**实现作战兵力在空间层面的广域化分布。**马赛克战继承了海军分布式杀伤、空军分布式作战等概念,将具有多重功能的作战平台或作战力量马赛克化为大量小型廉价的作战组件,实现作战力量在更广域空间的分散化部署。**推动作战流程在时间层面的节点化分离。**美军认为,所有成功的进攻行动都具有突然性、集中、节奏及大胆4个方面的特点。马赛克战旨在将原有一体化的OODA杀伤链节点化分离,形成独立的侦察、定位、决策及行动组件,并使这些节点具有可互操作性、兼容性和易互换性,最终实现从OODA杀伤链向OODA杀伤网的巨大转变,由此将极大提速作战流程节奏,大幅增强指挥对抗能力和部队快速反应能力。

更全面的多域作战

**深刻影响未来陆战。**马赛克战与美陆军多域作战的底层架构设计非常类似,均强调以任务为中心对现有作战体系的重构,谋求打破军种、作战域之间的界限,全面提升陆战领域的作战能力。**全面影响未来海战。**海战本身包括了空中、地面、海上和海下等多种复杂环境下的作战行动。马赛克战具备整合各域作战平台的强大能力,既可以融和水面舰船、海军战斗机、水下潜艇等传统海战力量,还可融和陆地远火、空军作战飞机、太空系统武器等其他军种作战力量,由此将使得未来海战中,美海军在充分提升自身作战能力的同时,还给作战对手提供了更加难以辨别应对的复杂环境与挑战。**颠覆影响未来空战。**马赛克战旨在统一传感器、通信中枢、火力平台的交互操作标准,形成具有高度自组织性、自修复性且由大量单一功能平台组成的弹性作战体系,这将对现有空战样式带来颠覆性的变化。

参考文献

重塑美国军事竞争力:马赛克战——美军未来作战新构想_环境 (sohu.com)