- 第9章 合作 | 为何同工不同酬

- 第091讲 | 企业的团队本质决策权|谁来当老板

- 解释一:企业存在是因为有交易费用

- 市场上存在巨大的交易费用,企业内部的交易费用则很低,这是人们愿意放弃自己一部分的自由和权益,进入企业、听别人指挥的原因

- 交易费用限制企业规模

- 科斯说企业之所以不会越做越大,是因为企业内部也有管理成本,管理成本会随着企业内部员工人数的增加而急剧增加。

- 解释二:企业存在是因为团队效应

- 团队能够带来比每一个成员的产出之和还要大的产出。有一组资源,把它们凑在一块带来的效用,比这一组资源中每个要素所能带来的效益加起来还要大,这就是一个团队。阿尔钦,德姆塞茨认为团队能够无中生有地产生一些新的效用,这是人们结成企业的根本原因。

- 边际贡献决定单个成员在团队中的贡献率

- 解释一:企业存在是因为有交易费用

- 第092讲 | 谁来当老板:资本和劳动力

- 很多人得出一个看上去很合理的结论,那就是资本家通常都有能力支配、指挥劳动力,由此推论,资本家天然具有剥削工人的倾向

- 在资本和劳动力之间,资本往往是弱者,劳动力往往是强者。

- 在企业里哪一种资源更容易被支配、被滥用,这种资源的所有者就应该成为指挥者。

- 企业管理的本质:防止劳动力滥用资本

- 企业管理的核心问题,就是如何防止劳动力剥削、滥用、操控资本,而不是相反。

- 第093讲 | 谁来当老板:专用资源和通用资源

- 经济学家把那些高度依赖于所在企业平台的资源,称为企业的【专用资源】(firm specific assets);而把那些无论放到哪个企业平台都能发挥差不多的功能、获得差不多收益的资源,称为企业的【通用资源】(firm independent assets)。

- 那些专用资源的所有者,因为更在乎企业的成败,所以会成为更好的掌舵人。是一种妥善解决信息不对称问题的普遍的制度安排。

- 专用资源必须在特定平台上发挥作用

- 你更愿意成为通用资源,还是专用资源?

- 第094讲 | 谁来当老板:固定收入和剩余索取

- 以“剩余索取权”激励难以监督的合作者residual claimant

- 在企业里,对这种工作业绩很难用固定的方法来衡量的人,最好的办法是让他们当自己的老板,让他们成为剩余索取者。

- 第095讲 | 收入的高低和节奏由什么决定收入分配 | 政府是否应该劫富济贫

- 员工的议价能力取决于他在别处的机会

- 边际贡献决定团队成员的收入水平

- 信息费用高低影响收入分配方式

- 核心要点就是,工资是由市场的力量、市场的规律来决定的,而不是由老板的慷慨或者贪婪决定的。

- 时间跨度越大的薪水,给人的空间就越大。空间越大,人的灵活度就越高,就越有机会做一些新的尝试,眼光也越长远。例如,教授拿的是年薪,就不需要每天都有贡献,这样就有机会做一个周期长一点的科研和教学计划。

- 以投入与产出划分收入节奏

- 工作品质鉴别难度决定收入节奏

- 产权保护需要决定收入节奏

- 第096讲 | 事与愿违之同工同酬法

- 竞争之下同工不同酬现象趋于消失

- 岗位相同不等于工作相同

- 从持续工作的角度看,男性和女性提供的工作质量并不完全一样,他们不同工。他们的收入之所以存在区别,是因为从工作的持续程度上看,他们其实不同工。因为家庭的缘故,女性做出了很大的牺牲。

- 同工同酬法让弱者失去竞争武器

- 针对同工同酬法做三点评论:(1)市场竞争能尽量消除由于性别歧视而引起的同工不同酬现象;(2)男女工作绩效是否相同,必须从多角度进行评估;(3)硬性的同工同酬法会剥夺弱者与强者展开竞争的最强武器,从而导致事与愿违的结果。

- 第097讲 | 事与愿违之最低工资法

- 最低工资法被用来提高竞争对手的成本

- 最低工资法剥夺穷人自立自强的机会

- 第098讲 | 基尼系数与收入分配

- A线代表的是一个收入绝对平等或者平均的社会状况。

- 收入极端的不平均,这时我们用两条B线来表示

- 真实社会里的状况,很可能如图中C线所表示的那样。

- C线跟A线所构成的区域面积,反映了一个社会收入不平等的状况,经济学家就用基尼系数来表示。

- 问题在于

- 在现实中具有不同收入节奏的职业和人群

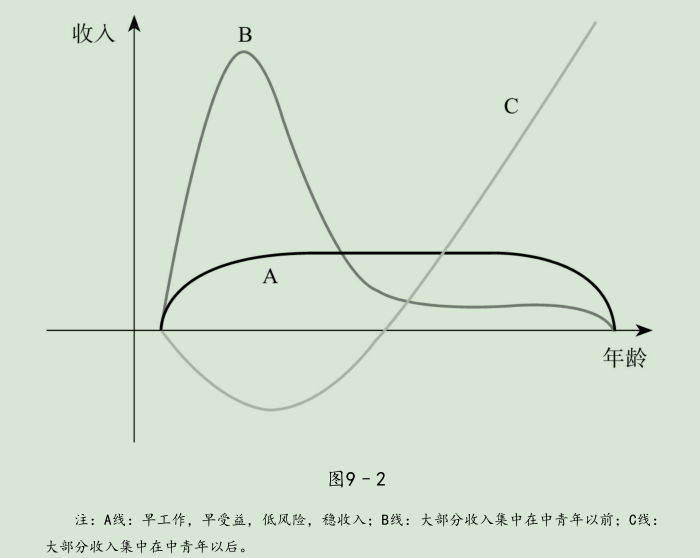

- 不能以瞬间收入衡量收入差距:它忽略了一个基本事实,那就是不同的人会选择不同的职业,不同的职业有不同的终身收入节奏。追求的是曲线上面积减去曲线下面积的最大值

- 收入不平均与收入不公是两回事:忽视了社会不同阶层之间的流动性

- 在现实中具有不同收入节奏的职业和人群

- 第099讲 | 工人违约是否应该成为权利脱贫致富|最富裕的穷人在今天

- 阿拉斯加捕鱼案——渔民临时加价40元,经理只好同意,但是最后公司不同意支付多余的40元

- 从法律角度看,渔业公司的经理答应额外多付的这40美元只能算是给工人的一种奖赏,工人并没有提供额外的服务。这种奖赏没有所谓的对价,而是一种礼物。

- 【无执行力判决 】judgment proof ——不管法院怎么判,法院都拿被告没办法,反正他们就是赔不起。

- 工人违约的案例屡见不鲜,临了敲竹杠

- “黄狗合约”yellow–dog contract 有助于劳资双方达成合作“我不罢工”条款

- 你认为工人面对资本家到底应不应该有罢工的权利?如果没有的话,那工人的权利应该怎样才能得到保障?但如果有的话,资本家的权利又如何得到保障?

- 第100讲 | 罢工的性质

- 罢工的违约性质人们通常认为,不上班就是罢工,但事实上,不上班,叫旷工

- 第一,是在关键的时候提出不干活,也叫敲竹杠;

- 第二,是自己不干活的同时还阻止别人干活。

- 《简明经济学百科全书》指出研究工会的经济学家——包括其中公开支持工会的经济学家——通过分析都得出一个结论,那就是这些工会组织只不过是一种卡特尔(垄断组织),它们通过限制公司和企业的劳动力供给,来获得高于竞争市场的工资水平美国的反垄断法有一条特赦令,说工会这种卡特尔不在反垄断法限制的范围之内,因为劳动力很特殊。

- 1935年的《瓦格纳法》规定,一旦一个企业确定要成立工会,没有参加工会的工人,也需要参加工会的集体行动。因此那些不愿意参加罢工的工人,最后也只能参与罢工

- 随后1947年的《劳动权法》修改规定工人有劳动的权利,禁止工会强迫那些非工会会员参加罢工。

- 罢工的经济后果

- 表面上看罢工能够帮助工人增加集体议价的能力,使得他们的收入增加。但是从长期来看,老板会减少工人的数量,增加机器的投入,所以从全局的角度看,部分工人工资的增长是以其他人的收入下降为代价的。

- 罢工本质就是集体违约,其结果是破坏了雇主和雇员之间的互信。

- 罢工的违约性质人们通常认为,不上班就是罢工,但事实上,不上班,叫旷工

- 第101讲 | 工作权利遇到的障碍

- 竞争者会利用法律来提高对手的成本

- 竞争者可能设法提高对手的进入门槛

- 【就业许可制度】的常见要求:

- 个人的身份得符合一定的标准:必须要在正规学校培训;要有一定的经验;要完成必要的考试。

- 工作越不好找,这个行业允许新人进来的门槛就越高。

- 提高资格证考试的难度,表面上看来是为了提高服务质量,结果却事与愿违了。

- 第102讲 | 最富裕的穷人在今天

- 穷人怎么办:寻求个人进步只有没有前途的人才是真正的穷人

- 黑人经济学家沃特·威廉姆斯写过一本书叫《种族与经济学:有多少可以归咎于歧视?》,其中提出一个观点:

- 一个种族经济条件的改善,不需要以政治权利的提升为前提。

- 那么穷人怎么办?最重要的出路就是自强,增加自身的人力资本投资,提高自身的素质。简单地说就是要不断学习、终身学习。

- 穷人怎么办:搭社会进步的顺风车

- 经济学家发现,人均寿命的基尼系数在缩小,也就是所有的人,不管是有钱人还是穷人,普遍长寿。教育的基尼系数也在下降,不管是穷人还是有钱人,受教育的年限越来越接近。但是教育质量/生活质量天差地别

- 我们经常说,看自己是变穷了还是变富了,就看看自己的支出、买的东西到底有用没用。如果每天买的东西大量是没用的,那证明我们变富了。

- 这说明哪怕是穷人,只要社会在进步,只要整个社会的饼在做大,他们得到的物质享受比过去一个中等收入家庭的人所获得的都要多。一个社会能够把饼做大是非常重要的。

- 经济学家诺德豪斯在2004年做过测算,发现发明家和企业家的收入,仅占他们的发明给社会带来的总价值的2%左右。

- 第091讲 | 企业的团队本质决策权|谁来当老板

- 第10章 协调 | 众人如何彼此影响

- 第103讲 | 货币的起源货币规律|货币像水又像蜜

- 宏观经济和公共选择两个领域,都研究个人在集体中互相协调的规律。

- 整个宏观经济学研究的其实是协调的问题,而协调的核心手段,就是货币。换句话说,宏观经济学的关注点,就是整个社会是如何通过货币来达成合作和协调的。

- 每个人都想多挣一点钱,但如果政府有求必应地多印钱,那每个人都会变穷;每个人的意见都应该得到尊重,但如果每个人都去投票,投票的结果可能恰恰会损害大部分人的利益;人人都赞成把富人的钱分一点给穷人,但真正受益的可能是中产阶级;都说群众的眼睛是雪亮的,但越是让陪审团员来判案,错判的概率可能越大。

- 货币为什么有用

- 早期的哲学家反思金钱的作用时得出一个结论——钱没什么用 Money is barren

- 奥地利学派的鼻祖卡尔·门格尔说,货币非常有用,而它之所以有用,在于人人都觉得它有用,人人都觉得别人愿意接受它。货币的起源和形态,跟语言非常相似。一句话、一个词能不能流行开来,不仅在于说的人喜欢怎么说,还在于听的人是否能接受,在于别人是否也愿意这么说。

- 【自发秩序】(spontaneous order),它的意思是,我们今天在社会上看到的秩序,不是由哪一个个人或者哪一个权威机构一厢情愿地设计出来的,它是由无数人的行动汇合而成的。我们日常使用的语言是一种自发秩序,货币也是一种自发秩序。

- 货币作用之一:避免交易中【双重偶然性】 double–coincidence 的要求

- 货币代表着机会,多挣钱不代表人们爱的只是钱,钱多只代表人的机会更多、选择更多。至于一个人怎么使用这个机会,是个人的选择,不同的人有不同的志向。

- 货币作用之二:降低质量检验成本

- 货币作用之三:增加市场交易量

- 第104讲 | 商业银行创造货币

- 【劣币驱逐良币】符合经济效率

- 一旦一个社会确定了用某种商品作为货币,这种商品在流通当中的质量就会发生变化。质量较高的品种会被人们保存下来,质量较低的会留在流通当中,质量不高的货币会把质量较高的货币驱赶出流通领域。这就是人们常说的“劣币驱逐良币”。(Good money is driven out by cheap money.)

- 劣币就是有效的货币”But cheap money is efficient money.

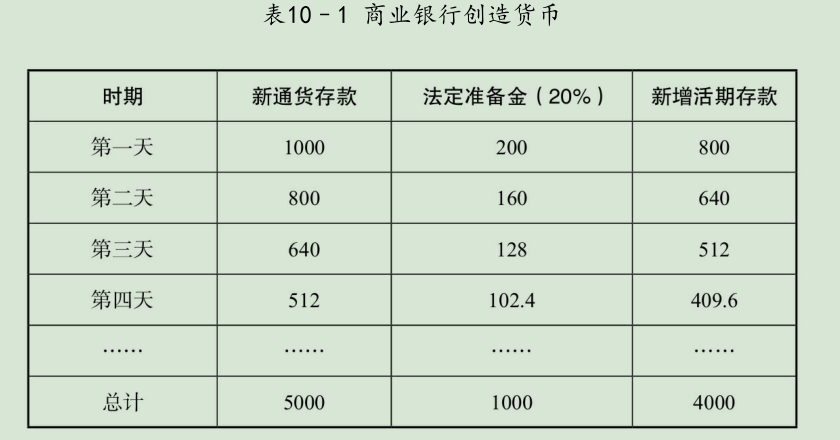

- 商业银行如何创造货币

- 商业银行固有机制催生流动性风险

- 这种商业银行无法满足所有储户提现要求的现象,我们称之为“流动性困难”(convertibility problem)。

- “资不抵债的困难”(insolvency problem),是商业银行系统所面临的另外一类困难。

- 你赞不赞成“大而不能倒”这种政府干预原则?为什么?

- 第105讲 | 通货膨胀的根源

- 通货膨胀是指物价的持续增长。这里的“物价”指的不是某种商品的价格,而是指一般的物价总水平。通货膨胀的概念有两个关键点:

- 第一,它指的是总的物价水平;

- 第二,是持续的增长,不是暂时的增长。

- “消费者物价指数”(consumer price index, CPI)

- “恶性通货膨胀”(hyperinflation)。恶性通货膨胀指的是每个月的通货膨胀率超过了50%的情况

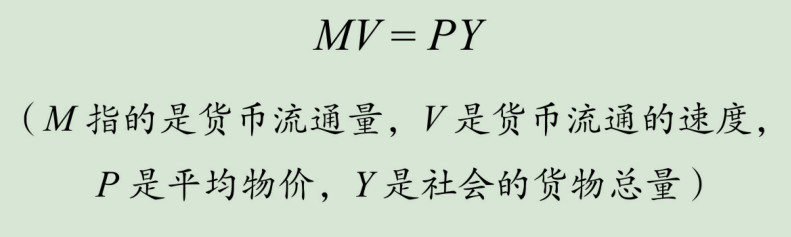

- 理解通货膨胀的基本视角——货币数量论

我们稍微做一个移项(P=MV/Y )就能看到,一个社会的平均物价跟这个社会的货物总量成反比。换句话说,货物总量越大,产生通货膨胀的机会就越小。而社会的平均物价跟货币流通量成正比,货币流通量越大,产生通货膨胀的机会也越大;同时它也跟货币流通的速度成正比,货币流通的速度越快,通货膨胀的机会也越大。

我们稍微做一个移项(P=MV/Y )就能看到,一个社会的平均物价跟这个社会的货物总量成反比。换句话说,货物总量越大,产生通货膨胀的机会就越小。而社会的平均物价跟货币流通量成正比,货币流通量越大,产生通货膨胀的机会也越大;同时它也跟货币流通的速度成正比,货币流通的速度越快,通货膨胀的机会也越大。 - 对通货膨胀成因的两派解释

- 一派认为造成通货膨胀的原因是多种多样的,年轻人急着要买房结婚,造成了通货膨胀;工会组织起来要求加工资,造成了通货膨胀;

- 另外一派的经济学家,他们一成不变地认为通货膨胀的成因只有一个,那就是钱印多了,货币流通量太大了。在相当长的一段时间里,一个国家的货物总量是基本不变的,而货币流通的速度也是基本不变的。

- 应对通货膨胀的两种办法

- 根据第一派经济学家的观点,既然通货膨胀是由各种各样的原因造成的,那么要抑制通货膨胀,措施也应该是各种各样的

- 另外一批经济学家认为,通货膨胀的原因只有一个,那就是钱发多了,解决的方案也只有一个,很简单,就是少印钱,严格控制货币发行量。

- 通货膨胀是指物价的持续增长。这里的“物价”指的不是某种商品的价格,而是指一般的物价总水平。通货膨胀的概念有两个关键点:

- 第106讲 | 通货膨胀的过程

- 通货膨胀的【坎蒂隆效应】

- 货币要经过一段时间才逐渐在整个社会里摊匀的现象被称为坎蒂隆效应(Cantillon Effect)经济学家哈耶克曾经比喻,这种效应更像我们把一种黏性液体,例如蜂蜜,倒入一个容器时发生的现象

- 通货膨胀让人做出错误决策

- 通货膨胀最重要的影响就是,在经济生活当中,每个个体很难分辨物价的上涨究竟是相对价格的变化还是物价整体水平的变化。

- 通货膨胀具有转移社会财富的效果

- 所以在整个通货膨胀发生的过程中,财富主要以钱的形式保存的人会受损,而财富主要以物的方式保存的人会相对得益。那些靠固定收入过日子的人会受损,而那些靠不断出售他们的资产兑现现金的人会得益。

- 通货膨胀与商家涨价无关商家涨价只不过是对通货膨胀做出应有的反应

- 通货膨胀是一种无形的税收

- 政府的购买力增加,而民众的购买力下降,这实际上是政府向民众征收的一种无形的税。

- 在累进税制度下,通货膨胀使纳税人多交了税。

- 政府也向那些持有债券的人征了税

- 通货膨胀的【坎蒂隆效应】

- 第107讲 | 通货膨胀与失业

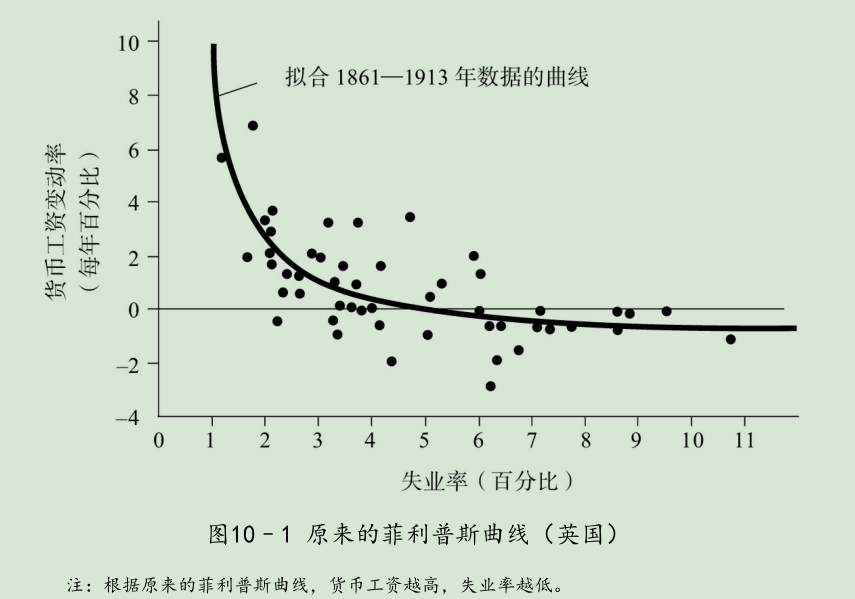

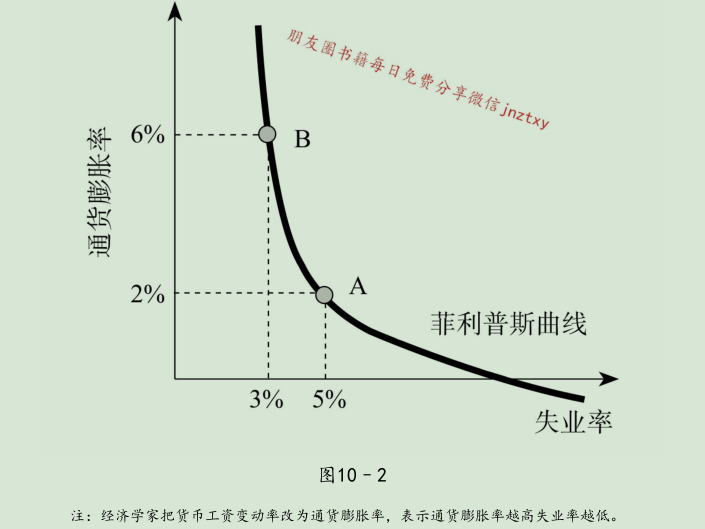

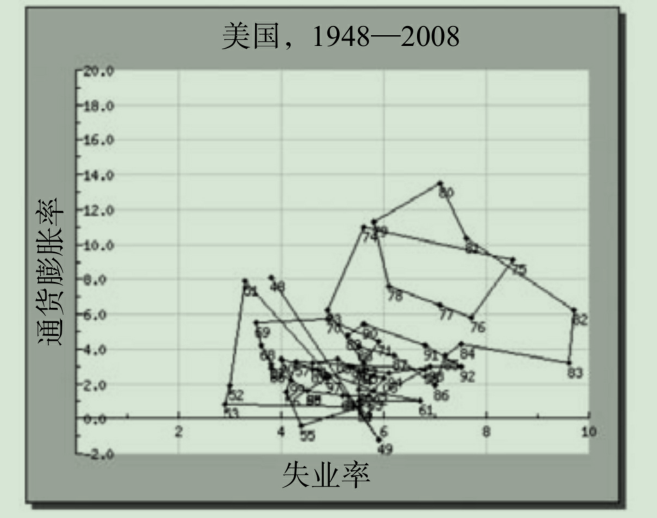

- 市面上有一种观点,到今天还广为流传,那就是通货膨胀跟失业之间具有反比的关系。也就是说,每当社会上出现比较高的失业率时,人们可以通过制造一些通货膨胀来解决它;相反,失业率越低,也就是就业率越高的话,社会的通货膨胀率也会越高。

- 【菲利普斯曲线】的原意与由来

- 换句话说,如果人们对通货膨胀预测的能力在提高,那么通过制造通货膨胀来减少失业率的努力,就会越来越不管用。

- 以通胀对付失业可能出现滞涨

- 如果政府反复地使用通货膨胀来对付失业,失业率就降不下去了,到时候有可能会出现通货膨胀和高失业率同时并存的现象。这就是所谓的滞胀——既存在通货膨胀,又存在经济停滞的现象。

- 如果政府反复地使用通货膨胀来对付失业,失业率就降不下去了,到时候有可能会出现通货膨胀和高失业率同时并存的现象。这就是所谓的滞胀——既存在通货膨胀,又存在经济停滞的现象。

- 到今天,大多数经济学家都有一个共识,那就是从长期看,菲利普斯曲线是垂直的。也就是说,不论通货膨胀率多高多低,失业率或者就业率都是一个比较固定的常数。

- 当一个社会出现了比较高的失业率以后,政府应不应该有所作为?政府应该做些什么呢?

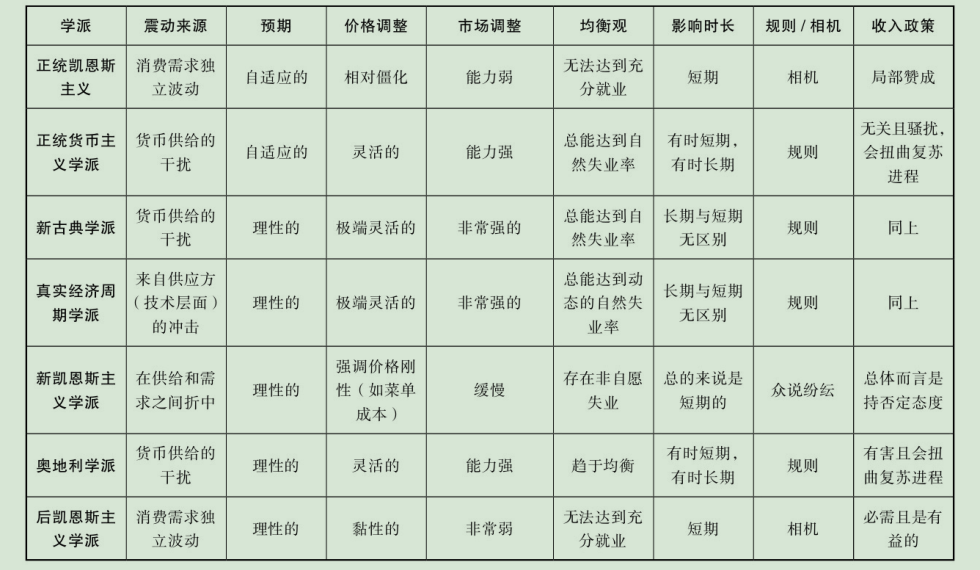

- 第108讲 | 奥地利学派看经济周期经济周期|聪明人彼此不同意

- 经济学家在分析经济周期的过程中形成了不同的经济学派,最著名的包括奥地利学派、凯恩斯主义学派、货币主义学派和理性预期学派等等。

- 这些学派希望通过宏观经济调节达到以下几个目标:

- 第一,消除经济周期,实现生产、就业、财富的稳步增长;

- 第二,实现低的或者平稳的通货膨胀率;

- 第三,实现高的就业率,所有的资源,尤其是人力资源能被充分地调动起来;

- 第四,实现生产力和GDP的高速增长。

- 奥地利学派的兴起德国历史学派认为经济现象中不存在普世的规律,每一个经济事件都有它发生的独特环境。但是门格尔和庞巴维克却认为,纷繁复杂的经济现象背后有一般性的规律,比如由门格尔总结的边际的概念,就具有很强的普世性。

- 奥地利学派的基本主张

- 第一,只有个人才能做出选择

- 第二,研究交易所在的市场是研究经济学的焦点所在

- 第三,研究经济现象要研究人的动机,要了解相应的人文背景。

- 奥地利学派关于经济周期的基本观点

- 第一,主张货币不是中性的。像水也像蜜

- 第二,资本是异质的,不是同质的也是说错误的投资决策一旦做出,要修改就得花费很大的工夫,就要付出代价。

- 第三,各种社会机构和安排是人们共同行为的结果,而不是计划的结果。

- 奥地利学派认为,经济周期的起源是政府过度发钞。钞票增多——增加未来投资——恍然大悟——政府资金收紧——泡沫

- 政府大量发钞会导致利率下降,尽管这种利率下降是暂时的,是名义上的,而不是真实的,但它还是会误导人们增加对未来的投资。真实利率如果下降,人们就会觉得未来可期

- 奥地利学派认为,要避免经济周期最根本的办法就是政府抑制住乱印钞票的冲动。

- 第一是要回到金本位,并不现实,第一,经济体在发展,用金子所衡量的货物和服务本身在变化,因此物价不可能稳定。第二,金子的数量本身也在变化,如果将黄金作为货币的本位,人们去发现、开采,甚至人工合成黄金的积极性就会大增。

- 第二是实施自由发钞制度。事实上银行自己发钞的做法在世界上有过很多的先例,到今天都没有完全停止过。中国以前不同的银庄之间发行的银票就是自由银行制度的一种体现,而今天流行的数字货币也是一种备受关注的尝试。奥地利学派的自由发钞制度或者说自由银行制度虽然实施的难度很大,但到今天仍然是彻底解决通货膨胀问题的一个备选方案

- 第109讲 | 凯恩斯主义学派看经济周期

- 凯恩斯主义学派认为社会的总需求降低、总消费下降,对就业、产量和价格这三者的影响不是对等的。由于每当出现需求不足的冲击时,价格的调整总是迟钝和缓慢的,因此真正受到冲击的是就业和产量,这是经济周期产生的原因由于某种莫名其妙的原因——姑且称之为动物精神(animal spirit)——人们忽然都不消费了。人们不消费以后,如果经济体是灵活的,大家就会做出相应的调整,负责生产的人少生产一些,这样经济危机就不会出现了。

- 凯恩斯主义学派基本主张:加大政府开支

- 正是由于价格反应迟缓,市场没办法自行调整,政府就应该承担一定的责任,在社会总需求不足时,代替人们形成需求,产生消费。人们不花钱政府来花钱,这样才能够渡过经济危机的难关。

- 因此,凯恩斯主义学派的基本主张是,政府应该逆经济周期而行,人们都在消费时政府就少采取动作;人们都不消费时,政府就应该积极消费、积极投资、积极生产。

- 基本办法有两个:货币政策和财政政策

- 政府通过收税或者借债的办法办大事“二战”以后绝大多数信奉凯恩斯主义的国家,政府都有债台高筑的现象。

- 今天的人债台高筑,解决办法是让将来的年轻人来还债。把今天的责任推给将来的人,这么做可行吗?这个国家长远该怎么办?凯恩斯的经典回答是:“从长远而言,我们都将一命呜呼。

- 第110讲 | 货币主义学派和理性预期学派看经济周期

- 凯恩斯主义认为,之所以出现经济周期是因为人们不消费了,解决的办法是政府替人们消费。

- 货币主义学派见解之一:通货膨胀就是因为货币超发(货币数量论)

- 弗里德曼的名言是:“通货膨胀到处以及永远都是一种货币现象。”(Inflation is everywhere and always a monetary phenomenon.)

- 货币主义学派见解之二:货币长期中性

- 奥地利学派认为,货币在短期内不是中性的,它对人的行为和决策有引导的作用,对经济结构也会有影响。也就是说,奥地利学派认为短期内货币是蜜。

- 但货币主义学派集中关注货币增发的长期效应,他们说货币长期而言是水。

- 货币主义者认为,当新增的货币流动到社会每一个角落以后,除了物价水平上涨,其他任何事情都不会改变。长期而言,政府通过货币政策来干预经济的努力是无效的。

- 货币主义学派见解之三:制造通货膨胀不能降低失业率

- 货币主义学派见解之四:永久收入假说 permanent income hypothesis

- 凯恩斯主义者认为,经济周期产生的原因是人们忽然间不消费了。人们不消费,政府可以替他们消费。政府也可以给人们发钱,人们拿了钱就会去消费了。

- 但货币主义者认为,人们拿了钱也不会消费,他们说:“你一天消费多少钱不是根据你那一天的收入而定的,而是根据你对未来平均收入的预期而定的。”

- 人们的消费水平是根据他们的永久收入而定的。所以政府的短期刺激政策不会奏效。

- 弗里德曼的主张:将货币增长比例写入宪法依据每年的GDP增长比例,确定货币增发量

- 理性预期学派:政府管得越多,经济波动越大

- 人们不仅在决定自己的消费水平时是有预期的,会盯住自己的永久收入,而且在解读政府经济政策时也是有预期的,所谓上有政策下有对策

- 政府的政策之所以会失效,不是因为政府的政策制定得不好,而是因为政府的政策会被人们的预期抵消。

- 政府的政策赖以形成的经济模型,其中的参数是会随着人们预期的改变而改变的。当人们一旦形成预期,那些模型就不起作用了

- 第111讲 | 真实经济周期理论 (the theory of real business cycle)

- “真实经济周期理论”,认为经济周期本身就是一件很自然的事情,政府连管都不应该去管这个学派的两位领军人物芬恩·基德兰德(Finn Kydland)和爱德华·普雷斯科特(Edward Prescott),在2004年共同获得了诺贝尔经济学奖。

- 冲击无处不在,经济周期是很自然的事前面讲的几个经济学派都认为,经济周期之所以产生,是存在外部的冲击,或者说存在外生变量。

- 真实经济周期理论认为,一切被前面的经济学家描绘为调节缓慢、反应不够充分、市场无效的现象,其实都是正常的。

- 市场出现一定程度的库存、积压是合理现象

- 有些失业现象是生产力提高的结果

- 错误的商业决策也是经济衰退的成因

- 生活中到处都是冲击,要应付这些冲击,人们的反应不是即时的,而是滞后的,不是全面的,而是渐进的。这本身就是合理的。额外的干预不会解决问题,而只会产生新的问题。

- 第112讲 | 聪明人为什么会彼此不同意

- 八仙过海,各显神通,这就是今天宏观经济学的局面。观念越宏大,就越不清楚,既难以被证实,又难以被证伪。这是宏观经济学家争论不休的第一个原因。

- 第一,最根本的原因在于,宏观经济现象涉及的变量太多,而我们研究的宏观经济现象本身,数量又是有限的。变量数比方程数多

- 第二个原因,在于宏观变量本身是一些加总的变量,这些变量之间未必具有必然的因果关系。

- 第三个重要的原因,是人会形成预期,会产生对策。

- 第四个根本原因,是人类恐怕无法用科学的方法来应付不确定性

- 世界上不仅存在风险(risk),还存在不确定性(uncertainty)。风险对应概率;不确定性,指的是那些我们都不知道我们不知道的事情

- 凯恩斯在他的著作《就业、利息和货币通论》里,把这种难以名状、难以刻画、难以衡量的不确定性被称之为“动物精神”。

- 当人们面对不确定性的冲击,当他们发现用精准的数学根本无力招架、无法应对的时候,他们就只能诉诸直觉、比喻、经验、自信以及勇气。这是宏观经济学真正深不可测的原因。

- 宏观经济学家争论不休的八大问题

- 第一,经济周期当中存在波动的根源是什么?

- 第二,人究竟能不能够形成预测?

- 第三,价格能不能够灵活地进行调整?所谓的菜单成本

- 第四,市场结构本身能不能够做出灵活的调整?

- 第五,市场到底是否存在均衡?

- 第六,经济周期持续的时间到底是长还是短?

- 第七,到底应该采取相机的政策,还是规则化的政策来对付经济周期?

- 第八,收入政策到底有效无效?给人们发钱人们会不会把钱花出去?

- 宏观经济学家的六大共识

- 第一,经济增长的长期趋势,主要靠供应方面的因素。一个国家的长期发展还是要看它的生产力。

- 第二,短期的经济波动,往往来自需求方面。

- 第三,从长期看,通货膨胀和失业之间并不存在稳定的替代关系,也就是说不可能通过制造通货膨胀来降低失业率。

- 第四,从长期看,货币增长率决定了通货膨胀率,滥印钞票迟早会造成通货膨胀。

- 第五,政府试图微调经济周期是做不到的。存在着一连串的时间滞后

- 第六,大家普遍接受了“人是有对策的”这一观点。这其实是物理世界的研究方法,与人类社会的研究方法之间的根本区别。这样大家就从过去的控制论角度(觉得这个社会是可以通过政府来控制的),转化为博弈论的角度(觉得政府只不过是众多玩家中的一个)。

- 八仙过海,各显神通,这就是今天宏观经济学的局面。观念越宏大,就越不清楚,既难以被证实,又难以被证伪。这是宏观经济学家争论不休的第一个原因。

- 第113讲 | 选举由中间派说了算公共选择|选举未必反映大多数人的意愿

- 市场与投票在公共选择中的区别

- 简单地说,在投票的情况下,公共选择的结果相当于中位数,由中位数决定;而在市场里,公共选择的结果则由平均数的位置决定。

- 赢得中间投票人支持,就能获得选举成功

- “中位数投票人原理”的重新发现

- 过去人们以为,政治家是为了实现他们远大的理想而参加竞选的;现在人们明白,政治家是为了赢得选举而去刻意剪裁他们的远大理想,因为只有讨好中间投票人的政纲,才能在大多数人说了算的选举中获胜。

- 市场与投票在公共选择中的区别

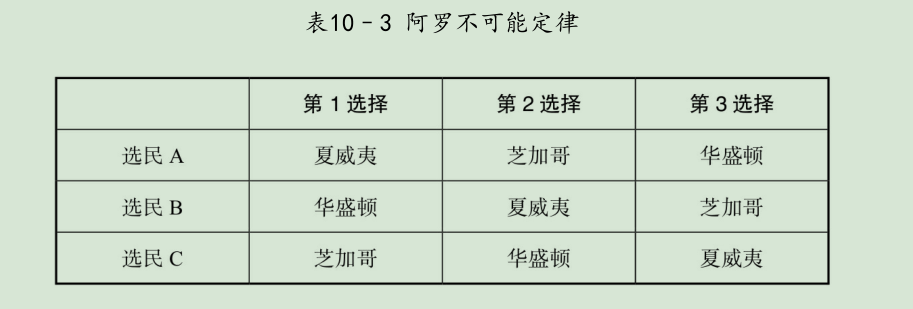

- 第114讲 | 阿罗不可能定律

- 选举1:夏威夷与芝加哥2∶1

- 选举2:芝加哥与华盛顿2∶1

- 选举3:华盛顿与夏威夷2∶1

- 含义:不同的问法就决定了不同的答案,并不存在什么大多数人的意愿这一说。

- 多峰偏好或多议题导致选举循环的产生;

- 议题设置和选票交易是两个可能的解决方案,以打破这一循环;

- “大多数人的意愿”可能是个无意义的概念;

- 会议召集人和会议议程至关重要。

- 【阿罗不可能定律】是指在人们有多种不同选择的情况下,选举不一定能够反映出大多数人的意愿

- 我们前面在讲选举时假定人的偏好是单峰偏好,也就是说人只有一个幸福点,离这个幸福点越近就越满足,离得越远就越不满足。但现实生活中人们往往不止有一个幸福点。

- 阿罗不可能定律预测的是一个动态的结果、议而不决的结果,但现实生活中没有出现这样的情况,原因就在于,每一次人们投票决定一件事时都有一个会议召集人或者议程设计者。他设计了怎么问别人,设计了选举方案和选举选项,这在很大程度上就把选举的结果暗中定下来了。已经被暗中决定的投票结果

- 投钞票可对偏好轻重做出排序

- 用钞票来投票不仅能反映出选民对不同选项之间的排列顺序,还能反映出他们对不同选项偏好的轻和重,因为不同的价格能够反映出量的不同。

- 而用选票投票,只能反映出人们对不同选项之间偏好的顺序,却没办法反映出他们偏好之间的轻重

- 第115讲 | 民主为何会产生不良经济政策

- 第一个理由,选民是无知的;

- 第二个理由,选举的机制有问题。选举机制天然容易被利益团体操纵

- 唐纳德·威特曼的反驳 ——民主制度下产生的经济政策就是好的政策,因为它恰恰反映了聪明的、有理智的选民所需要的经济政策

- 市场机制能帮助人们做出明智选择

- 政治竞赛至少和市场竞争一样有力既然有人能够通过占每一位选民的一点点便宜,从而获得巨大的利益,形成利益团体,那为什么就没有另外一些人,同样为了大多数人的利益也形成另外一个利益团体,跟那些现有的利益团体做抗争呢?

- 民主制产生的经济政策就是选民要的

- 在市场和政治两个不同的场景里,人们都通过本质上非常接近的制度安排,在信息不对称的情况下,在有用信息比较少的情况下,做出了有效的选择。

- 布赖恩·卡普兰的“理性胡闹”理论 rational irrationality

- 普罗大众的经济学认识有系统性偏差人们对经济问题普遍抱有偏见

- 第一,排外偏见老百姓当中普遍存在的排外偏见,这解释了大量贸易保护主义政策挥之不去的现象。

- 第二,职位偏见。人们普遍欢迎那些把就业机会留在本地的经济政策。

- 第三,反市场偏见。欢迎那些价格管制的政策。

- 第四,悲观偏见。总觉得今天不如昨天,明天可能会更糟

- 任何个人的选票都无法改变选举的结果

- 市场决策与民主决策的根本区别:一种是数钞票,认钱多少,另一种是数选票,认人多寡

- 卡普兰教授提出了这样一个观点:人们在做任何决策时,都要同时考虑候选方案给自己带来的功能上的好处,以及面子上的好处。

- 是否需要为自己的主张负直接的责任,是市场决策和民主决策的根本区别。

- 普罗大众的经济学认识有系统性偏差人们对经济问题普遍抱有偏见

- 人们在需要承受代价的时候就会变得理性,在不需要承受代价的时候就会放纵自己的无知

- 第116讲 | 关于收入再分配的戴雷科特定律

- 对收入再分配政策的传统批评

- 传统上认为“劫富济贫”会增加社会总幸福感

- 通过计算社会总效用的办法来支持或者反对任何一种公共政策,都是缺乏合理依据的。

- 因为人与人之间的效用不可以进行横向的比较和加总

- 【戴雷科特定律】:收入再分配,真正得益的并不是穷人而是中等收入的人

- 中间的人得益了,而付出代价的往往是这个社会中最穷的人和最富的人。

- 例如公共教育的奖学金,公共医疗服务(大城市的医院),社会保险与养老金,免费高速公路,廉租房与廉价房

- 对收入再分配政策的传统批评

- 第117讲 | 脱贫致富之路知易行难

- 让穷人发挥自己的能动性才是最重要的

- 在《威权政治》这本书里,威廉·伊斯特利举了一个又一个的例子。他提醒我们,专家们可能忘记了,在给予技术支持、设备支持、资金支持时,一件最重要的事情,就是让那些穷人发挥他们自己的能动性。

- 制度设计上的一点差别,就能产生差异很大的结果中国高速公路的过路费 VS 美国征收汽油税修建的免费高速

- 《国家为什么会失败:权力、繁荣和贫穷的根源》总结出有些国家成功、有些国家失败的根本原因在于:有些国家采取了包容性的政策(inclusive policy),有些国家采取了汲取性的政策(extractive policy)

- 所谓包容性的政策,就是那些能够惠及所有的人,在社会中保持公正、公平,使得发展能够持续,使得所有人都能够和睦相处、发展自我的政策,

- 而所谓汲取性的政策,就是那些通过垄断、专卖、市场控制等方法,把社会上的资源集中在少数人手里的经济政策

- 经济学研究中的一个固有难题,就是分辨诸多现象之间的因果关系。我们以为是起因的现象,有可能是结果;我们以为是结果的现象,有可能是起因。

- 第118讲 | 中国做对了什么

- 中国在改革开放以来,之所以取得这么伟大的经济成就,最重要的是做对了四件事情:

- (1)给重要的资产确权;家庭联产承包责任制

- (2)引入了市场竞争机制;从认人的制度改为认钱的制度

- (3)鼓励民营企业的发展;

- (4)加入了世界贸易组织,让中国人民直接参与了国际化的大合作。

- 中国在改革开放以来,之所以取得这么伟大的经济成就,最重要的是做对了四件事情:

- 第103讲 | 货币的起源货币规律|货币像水又像蜜

- 后记 何为地道的经济学思维

- 地道的经济学思维,是对包含人性的因果规律的探索。在这个探索过程中,数字不重要,术语不重要,结论也不重要;是想象力重要,是视角重要,是推理重要,而权衡更重要。

- 原则总是容易明白但不容易践行的

- 一、可证伪的才是地道的

- 在波普尔之前,人们认为,只要是对现象做仔细的观察、记录、总结、梳理、概括,由此而形成的理论体系就叫科学理论。

- 但波普尔开创性地指出,有可能错的理论才是科学理论。这些理论,陈述的内容越丰富、越准确,它出错的可能性就越大,也就是说它被证伪的可能性也越大在现实生活当中,物理学、化学、天文学、经济学都是科学,而文学、艺术还有逻辑和数学都是非科学,它们的性质和作用是截然不同的。非科学能够给我们带来心灵的安慰、思想的启发,带来推理的工具。非科学表达的只是一种情感、一种愿望、一种看问题的角度,没有对错之分;或者是一个逻辑自洽、自圆其说的符号体系。它们是永真的。

- 二、与生活相关的才是地道的

- 经济学高度数学化的结果,是它的内容、研究跟真实生活离得越来越远了。针对经济学当中过分应用数学的倾向,有经济学家提出了警告和批评

- 麦克洛斯基说,真正推动近两百年来经济高速增长的力量是创新,是企业家精神,是现代企业管理制度,是商人节俭、遵守合约、精益求精、服务用户的美德。而这些真正推动经济发展的要素,在传统的经济学分析体系里,根本找不到位置。

- 三、看见看不见的才是地道的

- 好的经济学思维不追求某种单一维度上的最大化,它追求的永远是在各种选项当中边际成本和边际收益的平衡。

- 我们不仅要看到一个行业的成功者,还要看到这个行业的失败者;不仅要看到一个行业收获的季节,也要看到它播种的季节,这是能够帮助我们看见看不见的一个角度。

- 四、能分辨原因和结果的才是地道的

- 五、能分辨事实和语言的才是地道的

- 例如,每当发生交易,交易的双方都会认为自己得到的比付出的更多、更值得。这当中的差额,有人称之为消费者剩余。但实际上它是由生产者和消费者共同创造的,同时也是生产者和消费者共同拥有的,我们应该更准确地称之为交易剩余。

- 六、能分辨愿望与结果的才是地道的

- 七、能分辨个体与全体的才是地道的

- 在逻辑学当中有一个概念叫合成谬误(fallacy of composition),说的是适用于个体的不一定适用于全局。最简单的例子是,在一个剧场里有人看不清楚舞台上面的表演,站起来才能够看清楚。一个人两个人站起来,他们能够看得更清楚,所有的人都站起来,就没有人能够看得更清楚了。适用于个体的不一定适用于全体。

- 钱对个人的福利和发展是重要的。每个人都缺钱,都想多挣钱,其目的是增加自己拥有的货币量在全社会货币总量中的占比。但国家并不缺钱,或者说仅仅增大货币供应量,并不能使得国家变得富裕。

- 八、牢记基本事实的才是地道的

- 最后一点:有些事情我们永远不能假设。