前言

管理时间,实际上在本文作者看来是个谬论,因为时间不随人的管理而变化,人最多是发明了测量时间的工具,而所谓的管理时间实际上是管理自己,如何做正确的事情,如何高效的做事情。

当然,辩证的来看,管理时间类的书籍也从没申明过是实际的管理时间,正如阿里人所言,阿里人的一天有25小时,是怎么来的呢?通过各种工具让人提高效率,让工具代替人做事,至少是方便人做事,让原来需要更多时间做的事情,或者需要亲力亲为的事情,不用做。

一如所有方法论的书籍一样,这本书不是用来翻翻的书籍,而是用来体会,用来实践的,只有去实践了,书里的一句话,一个建议才会有现实意义。这句话的规劝和《人性的弱点》《羊皮卷》等书里的一样。这是所有方法论书籍,要求大家有心理预期的。

豆瓣

评分:8.5

地址:https://book.douban.com/subject/25749845/

简介:这本书从心智成长的角度来谈自我积累。作者通过自己职业生涯中遇到的事例,告诉我们:如何打开心智,如何运用心智来和时间做朋友,从而开启人生的成功旅程。

作者:李笑来

思维导图

正文

始于截止日期,终于没有时间

任务在被安排下来都会有一个截止日期,并且都需要一定的时间才能完成。但我们由于各种原因,最终没有完成,于是在截止日期结束前的一天甚至一个月内,开始惊慌,因为截止日期在不断的迫近,时间不会停止。

分析起来,原因也简单,无非下面几种:

- 没有按时开始

- 错误的预估了时间

- 任务执行的时候出现了差错

那么,解决方案也比较简单,可以是:

- 按时开始执行

- 正确估算时间

- 执行任务的时候尽量不要出错,如果出错,有一定的补救措施。

当我们最终发现没有更多时间去浪费,去执行任务时,甚至可能会采取各种极端的方式,比如抄袭、暴躁、逃避、撒谎等。即使我们觉得这样很不齿,也知道是自己的拖延症害了自己。

心智

心智和智商不同 ,心智是基于过去的知识和经验的总和,包括了过程中的思考方法、思考模式。心智是每个人都不同的,而智商基本上每个人差别不大,尤其是普通人之间。

关于心智开启,其实有很多说法,很多人把具有的知识总量以及思考模式列为心智的核心,但除了这些其实还有一些其他的内容,比如自控力、积极改变等。

很多时候,我们会说某人开窍了,懂事了,其实就是在某刻经历了变故或者事件,切实的体会了某人或者某道理,并能够真心实意的控制自己,兑现自己的行为。

年关网络上映的《囧妈》其实就有类似的主题,只不过其是偏重一个方面,关于爱是控制还是理解。无论是母子还是伴侣之间,初心都是好的,都是源自对对方的爱,但是越是这样,越容易忽略对方的感受,尤其在一些核心的问题上互不让步。在日常的一些快节奏的生活中,无法冷静下来思考这些问题,而在徐妈这次的莫斯科之旅就让徐伊万认知到了双方的问题以及初心。可能,所有的母子之间多少都存在这样的问题,从我们大学或者成家开始,觉得父母很啰嗦,总是在“管”着自己的方方面面,虽然知道父母是关心自己,自己也关心父母,但各自的沟通方式最后总是让这段关系变得越来越糟糕。如果说有什么节点能让这段关系变得缓和,那结婚一定是一个重要的节点。在子女结婚的大事上,不管父母之前有多少不同意、不理解,在你们的婚礼筹办以及结婚当场,父母都是殚精竭虑,为你耗尽一生的积蓄,还有美好的祝愿。

不是我们不具有沟通的能力,而是没有意识到当前的问题是什么,直到某刻才意识到原来对方之所以这样做,就是因为期望你活成他期望的样子,期望你去弥补他人生中的遗憾。而这件事本身可能是错误的,需要说通这件事,需要双方都放下执念,也许放下的时间需要一个月,甚至一年,但这是值得的,比起五年十年的不理解、不尊重、互相控制。

总之,对于爱的理解,属于心智的一种,如何成全爱,如何理解,又如何表达自己的爱,其实很重要。

学习的收益是长远的

当你学习一件有意义的知识,或者技能时,也许当时是有效的,也许过了段时间就会过时。但这丝毫不意味着你过往掌握的部分就是没有意义的。但这丝毫不意味着你过往掌握的部分就是没有意义的。但这丝毫不意味着你过往掌握的部分就是没有意义的。(重要的事情说三遍)

事实证明,只要你学的还不错,或者说已经精通了某方面,在你涉足另外的领域,不管是相关领域还是无关领域,在你接触之后,你就会感觉到在某些细节或者场景下,你会不自觉地的联想,甚至应用到你之前学的或者看到的某些,并让你在这个新的领域有更顺畅的学习过程以及更多的灵感产出。

我自己是做软件研发的,也就是常被大家提及的互联网程序员,但自己丝毫没有局限于这个职业,在技术之外,自己也在涉及产品、设计、商业模式、人力资源、企业管理、项目管理等多个领域,在不少的场景下,我会把不同领域或者说职业之间的类似的事情做对比学习,然后发现他们竟然是通的,在同一个话题下,我能得出更多的结论,更客观的观点。

从这点来说,我也特别的建议大家,如果你真的花时间学了什么,一定要学出点成就来,最好系统化,这样在未来你无论是纵深这个领域还是横向拓展的时候,对你的帮助都是不可估量的。正如一位企业高管讲的,如果你认为这件事真的有帮助,就眼光长远一点,不要目光太短浅。

速成是不可能的

关于在某方面的成就或者不可替代性,专业领域有比较专业的说法,一万小时的学习积累。这在定量上说明了这个问题。

而在定性上,也有个陶渊明的劝学典故,曾经有个读书少年问陶渊明如何学习速成,原文如下:

话说陶渊明隐居田园后,乡邻中有个读书少年向他求教说:“老先生,我非常敬佩您的渊博知识,不知你在少年读书时有什么妙法?小辈愿听指教,以开矛塞。”

陶渊明一听这少年是向他讨学习妙法的,先是掩面捋须哈哈大笑:“没听说天下还有什么学习妙法,荒唐,荒唐!”

突然,他收住了笑声,觉得对晚辈后生的幼稚岂能一笑了之,而应循循善诱。于是,他严肃地对少年说:“学习是绝无妙法的,而只有笨法,常言道:‘书山有路勤为马’,勤学则进,辍学则退呀。”

那少年听罢,似懂非懂,仍不甚了了。陶渊明便拉着少年的手,来到他亲手耕种的那块稻田旁,指着尺把高的苗说:“你蹲在那苗前,聚精会神地瞧一瞧,它现在是不是在长高呢?”那少年便蹲下身子,目不转睛地瞧着,可是直到盯的眼睛酸痛了,那禾苗依然如故,不见其长。他便站起来对陶渊明说:“没见长啊。” 陶渊明反问道:“真的没见长吗?那么春起的苗芽,又是怎样变成这尺把高的呢?”

少年摇摇头,表示莫门其妙。陶渊明便耐心地引导说:“这禾苗是每时每刻都在滋长啊!只是我们肉眼察觉不到;读书学习也有同理,知识在增长时也是一点一滴积累的,有时连自已也不易觉察到,但只要持之一恒勤学不已,就会有知之甚少变为知之甚多。所以有人说:‘勤学如春起之苗,不见其增,日有所长’讲的就是这个道理。”

陶渊明说完,又指着溪边的一块大磨石问:“你再看看那块磨石,为什么会出现像马鞍一样的凹面呢?”少年连口答道:“那是磨损的。”

“那你可曾见过,它是哪一天被磨损成这样的呢?”那少年想了想说:“不曾见过。”陶渊明又因势利导地说:“这是农夫们天天在上面磨刀、磨镰、磨锄,日积月累,年复一年,磨损而成的,决非一日之功啊!” 少年心想:老先生讲这磨石,又有何用意?陶渊明看出了少年心中所想,接着又说:“从这磨石上,我们可悟出一个道理来,这就是:‘辍学如磨刀之石,不见其损,日有所亏。’学习一旦间断停止,所学知识就会在不知不觉中慢慢丢掉。”

听了这一席话,少年恍然大悟,完全明白了“勤学则进,辍学则退”的道理,便叩首拜谢:“多谢老先生指教。”说完,又请老先生题词留念。陶渊明欣然命笔,一挥而就: 勤学如春起之苗,不见其增,日有所长; 辍学如磨刀之石,不见其损,日有所亏。

陶渊明劝学蕴含着智慧。每个孩子的成长也是如此,有的如春起之苗,日有所长;有的如磨刀之石,日有所亏。今天的一切都是昨天的结果,而所有的而今天又将改写明天,孩子的成长更是如此。

现状是无法马上改变的

和上条的认知差不多,既然有些东西是无法马上速成的,所以现状也是短期内无法马上改变的。

我们很多时候教育孩子外因是通过内因起作用,其实是过度放大了内因的作用。再大的内因也无法低估环境的作用,因为大多数人还是要受环境影响甚至是控制的。就算是伟人,哪怕是说自己在多恶劣的环境下成长的,但是其实际的成长和成才也是脱离不了一些有利因素。在知乎的一篇帖子中提到厉害的人认知有七个层次,但多数人其实都是由环境决定的去向和未来。

在认知中,我们很容易忽视环境带来的影响,并错误的把环境的影响当成自己内心的看法。要知道,接受一个环境和认可一个环境,是完全两回事。著名主持人蔡康永也曾提到过类似的观点,我们很多时候励志要改变自己或者改变环境,最后觉得自己不改变也没什么,接受了。其实不是接受了,而是妥协了,这便是环境对你的影响。

从这一点,我们也可以做一些辟谣,有些培训机构或者知识付费的产品,声称通过什么短期培训就能让你具有怎样的能力,具有怎样的品质,让你改变目前的情况,我们要做冷静的分析。不要被广告欺骗,或者过度认可这种。对于任何以改变、提升为最终目的的培训,我们都要知道最原则性的两点:1 现状是无法马上改变的 2 即使案例发生了改变也并不意味着自己也会发生那样的效果(实际上任何有益的事情,只要自己坚持做,也会有效果,关键还是要看其产品的卖点是什么)。

如果你正在考虑一些能声称改变什么的知识或者技能,一定要严格的分析下面的几点:

1 课程中的教学资源是否稀缺,通过网络或者其他途径是否可获取

2 过程中是否对结果负责,如果自己没有达到最终的广告效果,其赔付是怎样的

3 需要自己达到什么条件,付出什么努力才能达到自己想要的效果,自己是否有坚持的条件和能力

4 产品是否对学员有挑剔性,历史学员都是什么资质的,最差的学员最后通过这种产品获得了什么

备注:很多时候,培训机构会放大一些因素,让我们对此类改变类的产品失去判断力,比如:

1 把有些学生的优秀放大为全部学生

2 把学生的优秀结果全部夸大为产品的成果,很可能是学生本来就不差

3 把课程效果鼓吹的很好,但如果出了问题把责任归咎到学生

4 利用信息不对称,没有全面的介绍产品的缺点,可能的风险

珍惜拥有的资源,去换取

很多时候,我们习惯了索取,习惯了羡慕别人有什么,但又不去努力,也忘记了自己有什么。

我们应该做的是列举一下自己有什么资源,利用好它,然后努力,做出行动,去换取自己想要的。

如果你有电脑,你应该去了解世界,去学习最新的知识和技能,获得职业和事业的成功,而不是过度娱乐浪费。

如果你有时间,你应该多去锻炼,健康饮食,换的更加康健的身体,赢取人生更多的时间。

如果你有资源,应该多和这些资源建立联系,并思考这些资源的使用场景,加强这些联系,无论是人还是物。

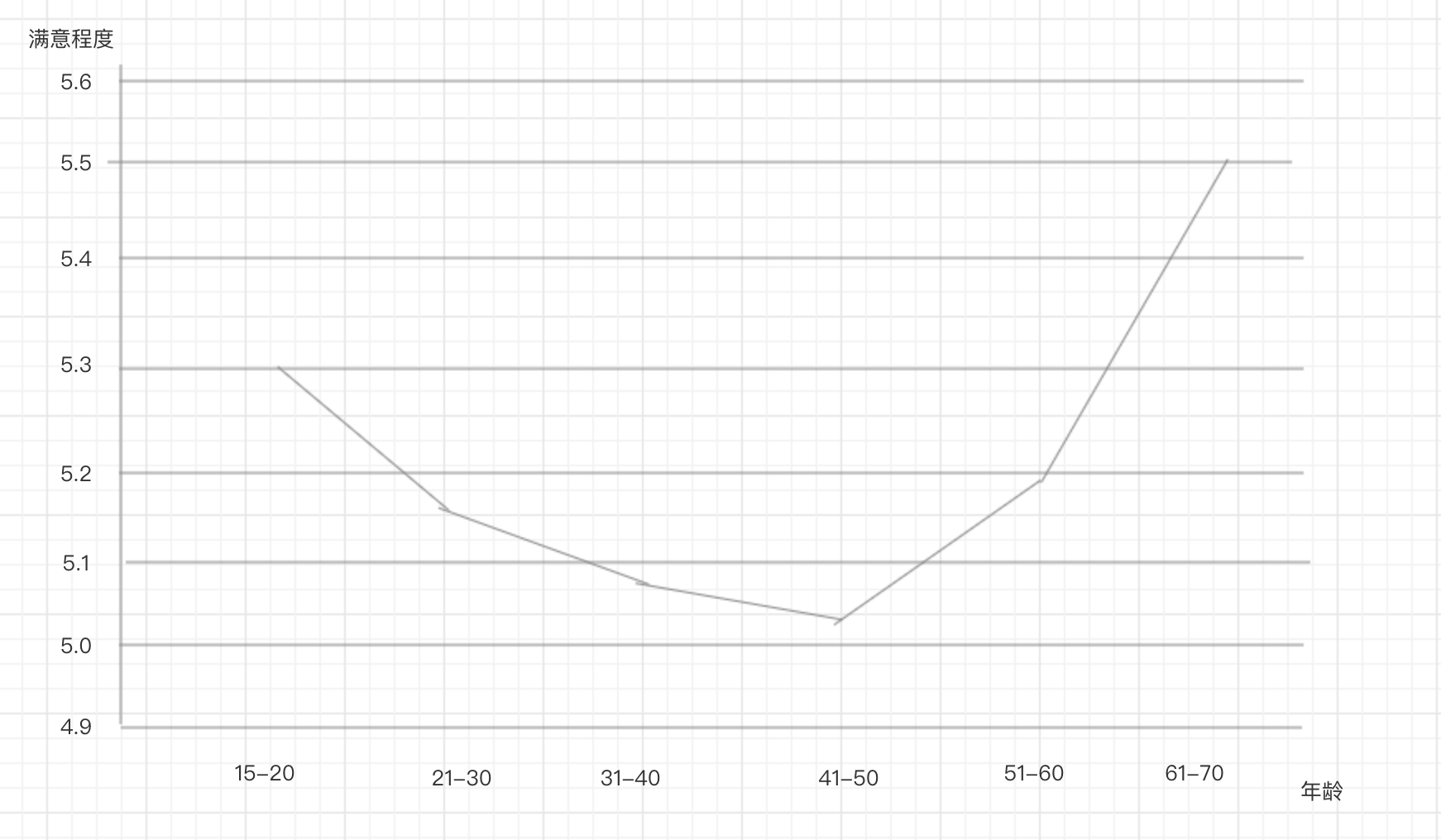

人的一生对现状的接受能力

事实上,就算事实没有发生多大的变化,人对于同一事实接受能力也因为年龄阶段的不同而不同。

发生这些变化的原因是:

1 从15岁开始,随着对世界认知的不断扩大,不断发现自己在这个世界上其实是微不足道的,进而开始在理想和扭曲的现实里挣扎,奋斗,一直到45岁。

2 45岁之后,对人生,对自己都有了一些结论,不但能在心里上接受现实,也能在力所能及的范围内去做自己能做的改变,越是之后,欲望越小,而能力和认知越大,所以满意度在不断提升。

3 实际上,也许,可能你的客观条件并没有比15岁的时候好太多,但你的接受能力在不断的变化,改变现实的能力在变化。

墨菲定律中的感悟

原文连接:https://www.yuque.com/robinson/booknotes/dy7mfs

然后引申到本书其实很多章节都不用去找源头了,我们只要关注最终针对墨菲定律里的问题提的解决方案即可。

比如:

1 事情不完美,那就接受不完美,在每件事只规定阶段性可描述目标是什么,目标以外的不奢求

2 总是存在未知,那就优先只解决已知的,针对未知的留足空间、时间,做最坏的打算,发现未知的一部分,就进行拆解,变为一个可执行目标

3 总可能有执行上的问题,那就针对历史执行的效率,最最低效率的复盘,然后一步步提升

4 总有变坏的可能,那就尽可能各种保证条件和计划列的周全,尽可能的不断跟进所有危险细节、关键路径

5 。。。

任务并行还是串行

在计划一个任务的时候,我们要着重的分析它是否是可并行的,还是有依赖的串行。通俗一点的说法就是同时做还是先后做。

文中提到了一个华罗庚泡茶的案例,高效的方式当然是凉水放上等烧开的过程,准备其他的工作,比如茶叶、茶具。等水开和清洗茶具,这两类工作就属于可并行的。而有些工作属于串行的,比如你要去考试,要先打车,然后现场确认位置,然后开始考试。没有办法同时进行,或者颠倒其执行顺序。

所以诀窍在于:

1 在一些可并行,也就是工作进行中但可以进行其他工作的任务挑出来并行执行。

2 把需要严格串行执行的任务挑出来,排序,避免因为任务排序不当导致的时间浪费。

尽可能不因为他人导致自己的混乱

为了让生活和工作尽可能处于有序的情况,从而保持效率,我们要最大可能的避免因为他人的错误或者打扰导致当前任务的中断或者重复。

比如:某老师正在上课,其课程之后有其他安排,但某学生迟到了,条件允许的情况下,不应该因为某学生的迟到就给他补课或者推迟其他任务,这会导致整个教学计划,生活工作节奏的打乱,正确的办法应该是在计划中安插额外的安排。

还有种可能是在没有任何排期的时候,来了任务,我们也不应该是按照当下的就是要做的这种,一切都要按照排期来,给他预估一下时间,难度,完成的日期,然后把截止日期交给对方就可以。这样从源头就避免了别人总是来问某事的进度。

具体的措施可以参考番茄工作法中的文章:https://www.yuque.com/robinson/pomodoro-technique/gqv64m

任务可操作指南

很多时候并不是不想如何,而是没有工具,对于任务如何可操作,其实也很简单,首先一定要给自一个列表,让这个列表具有截止时间,任务描述,任务成果,以及标记是否完成的基本功能。(番茄工作法满足上面所有的需求)

当然,如果你觉得这种太小题大做,你可以这样来:任务清单:

- 收拾陈旧不用的书籍,周三

- 看《平凡的世界》,周日,已完成,感受:平凡追求不平凡,不平凡之后融入平凡

- 买回家的票,春节前

让流程来解决场景的问题

我第一次用这种流程解决问题是在总是忘记带钥匙或者钱包的时候。所以我就给自己确定了一种流程:

1 是否切换地点 2 口诀:伸手要钱(身份证手机钥匙签宝) 3 确认都在,再动身

在我真的用了这种流程的时候,基本一年两年从没忘记过东西。

其实这种简单的道理,在旅行以及购物的时候,也非常实用,如果你担心忘记什么,或者分不清什么,就列一份清单,然后每执行一项就去check。这也是创建一种流程:

1 列清单 2 每完成,检查,勾选 3 继续完成,直到所有的待办结束

再举一个面试的例子,一般的情况下,面试都分为2-3面,然后由不同的人负责面试不同方面的问题,一般一面是直属上级的专业面试,然后具体的面试环节会分为自我介绍,专业考察,沟通能力,稳定性等分支的提问,如此才能保证面试中不遗漏问题。

为了让生活中的比较重要的事也能正确高效的执行,在必要性的前提下,需要为之确定相应的流程来让事情本身处理的难度降低。

学习的途径

我们习惯于把学习理解为看书或者上课,或者去行业交流之类的,实际上学习的途径非常多。

可以是体验、试错、观察、阅读、思考。

通过体验得到感受;通过试错得到结论;通过观察得到记录或规律;通过阅读得到知识;通过思考得到认知。

自学能力之检索能力

大多数人以为检索能力不就是百度或者谷歌查关键字么?不是。

实际上检索能力首先是思考如何检索,这个问题最核心的是什么,是否可拆解,是否在心智基础上有更优的方案。正如前面对墨菲定律的应用,一个问题我们看到的、知道的往往只是表面的部分,所以我们要细分出一个二级或者三级细分问题,然后再去检索。

比如学车,你要分为:学车条件,学车时间,学车费用等细分,如果你要决定近期要学车了,先应该查阅的是学车应该满足什么条件,以及学车费用是否在自己的预算之内。

除了这个,检索的渠道也是很关键的,因为搜索引擎会有很多广告或者非官方信息,我们应该有常识了解学车条件的政策约定方是谁,谁规定的条件,另外了解驾校的特性规定。如果你有已经学过车的朋友,经过他的分析,相信能马上给出你是否符合学车条件的判断。

那检索能力的定义究竟是什么?我的理解是按照一定的思维模式并结合自己的领域知识拆解问题,并在有效的渠道上查阅有效的拆解问题,并得出结论然后汇总得出自己的结论。检索能力不是一项具体的能力,而是一种综合的能力。

如果你想增强这方面的能力,需要看一些思维模式的书,领域知识的书,然后输出整理自己对于某些领域问题的理解。

保持开放的心态

基于自我保护的心态,我们都习惯于选择性的倾听别人的看法和建议,有时候,可能你成为批判性思维,或者我的思维没什么问题。但只要你没有去思考对方为什么是对的,这个点,就决定了你没有开放的心态。

保持开放的心态,要求我们:

1 耐心倾听别的观点,不要打算,不要批判

2 清空自己的看法,认可别人的观点,可取性在哪里

3 指出自己的疑问,让对方解答,如果答不出来,从自己的认知角度提出一些观点看看对方能否接受

4 不管如何,不要试图强迫对方和自己观点一致,内心深处接受大家的观点都是基于自己的认知下正确的观点

5 记录下别人的观点,不间断的反思和思考这个观点,得出更多的看法和结论

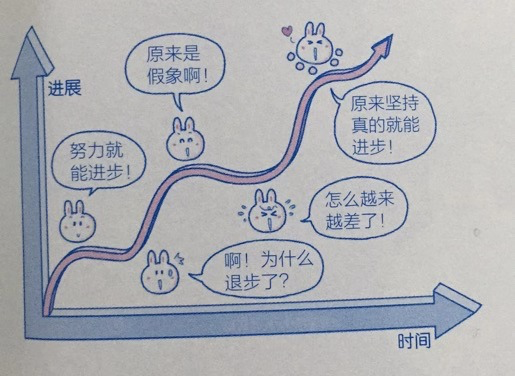

学习的过程是曲折的

一份耕耘,一份收获,可能是不存在的。实际上,很多时候,收获是没有的,甚至很多时候,新的学习结论会推翻之前的学习成果,但从长远角度,学习一定是有收获的。

随着时间,你的心路历程可能是:努力下就能进步 — 为什么退步了 — 原来是假象 — 怎么越来越差了 — 原来坚持真的就能进步。

备注:截图来自书籍

因果关系:自证预言

罗伯特-莫顿教授发现了这样的情况,当人们相信某种预言的时候,这种预言就真的会兑现。

是指原本不存在的理由因为你的相信,会无中生有,成为一种理由。

典故是这样的:

底比斯国王拉斯奥斯生下孩子俄狄浦斯之后,得到神谕,这个孩子终究会弑父娶母。为了躲避厄运,国王命令将孩子的脚踝刺坏,令牧人将孩子丢在野外等死。牧人不忍心,将他孩子偷偷送给另外一个国王。结果,在一次国界的岔路口时,与陌生人发生了冲突,不知情的情况下杀了自己的父亲。 俄狄浦斯是古希腊神话中的悲剧性的人物,也是外国文学史上著名的悲剧性人物,俄狄浦斯的故事在历史上非常的有名,俄狄浦斯在不知情的情况下杀死了自己的父亲,娶了自己的母亲,并且生育了两个儿子和两个女儿,

实际上,在影视剧中类似的剧情也非常多,比如《风云雄霸天下》中,雄霸找到了算命师,结果他相信了预言,收了风云作为徒弟,后面又对风云不信任,最终导致了自己的惨败。

摘抄

与变化有关的

雷茵霍尔德-尼布尔 在著名的《宁静祷词》:

愿上帝赐予我从容去接受我不能改变的, 赐我勇气去改变我可以改变的, 并赐予我智慧去分辨这两者间的区别。

关于大脑的自我保护

心理学研究告诉我们,我们的大脑有一个自我保护功能—遗忘痛苦。一个人遗忘痛苦的能力特别强的一个具体表现就是,这个人会很轻易地原谅自己。有两个办法是很简单却又非常有效的。第一个办法是当你面临尴尬的时候,记得一定要拿出纸笔来,把你所遇到的尴尬记录下来—当然,最好是同一个本子里。这样的记录是非常有意义的。因为它会提醒你,这是你曾经遇到过的尴尬。如果你不用纸笔记下来,那你就肯定会忘的。然后还要养成一个习惯,定期拿出这个本子回顾一下。这个习惯往往会使你很有成就感的,因为你知道,甚至可以清楚地看到你已经有进步了,因为那个本子里记录过的很多的错误你是不可能再犯了—当然,不再犯那些错误的原因是因为你在不停地提醒你自己!另外一个办法是,在面临尴尬的时候,尽量弱化你的痛苦。控制自己的情绪,不要被你的大脑的直接反应所左右。要知道,你所面临的所有尴尬,最终肯定有一部分原因是自己造成的。所以,没有必要觉得这世界就对你一个人不公平,要记得“你并不孤独”—肯定还有别人也在不同的地方、不同的时代遭遇过同样的尴尬和痛苦。但是有多少人能像你现在这样平静地对待痛苦,而又清楚地意识到你不能被你的大脑的直接反应所左右呢?你这样一想,就释然了。只要你没那么痛苦,你的大脑就很难以往这个事件—更何况你已经把这个事件和经验记录在案了呢!

接受自己

平静接受并且正确认识自己的天性是改变天性的第一步。

控制自己的天性,让它在可见的地方

控制某种天性正确的方法是,仔细审视一下自己都在哪方面这种天性(指“希望自己的欲望马上获得满足”)尤为强烈?再一次拿出纸笔罗列。经过几天甚至几个月的长期反复审视,你会发现那个列表越来越长。别怕,相信我,谁都是这样的—至少99.9%的人都是这样的。然后从列表中挑出一个最重要的(如果你有野心的话,再挑出一个也很重要的),写在可以随时看到的地方,不停地提醒自己这方面一定要控制这种天性。我个人觉得,在学习和工作上控制这种天性是最重要的。

保持更久的耐心

事实上,“推迟满足感”是心智成熟的人必备的能力,也是需要挣扎和锻炼才可以习得的能力。在生活中,只要极少数人最终掌握了这个能力,也因此使得他们与众不同的同时又往往令他人迷惑地以为“我怎么看不出他到底比我强在哪里呢?”其实,说穿了就很简单,掌握了“推迟满足感”之技巧的人造就有因此获的极大的,只有少数人才会获得的利益的经历。于是,他们最终表现为比绝大多数人“更有耐心”—甚至,惊人的耐心。

判断任务是否重要的标准

最重要的任务永远只有一个。…判断一件事情是否真的重要的标准只有一个:是否对你的目标(无论是长期,还是短期)的实现有益。

短期目标应该是当下关注的

一般来讲,越是短期的目标,越容易清晰。越是清晰的目标越容易实现。理想固然应该是有的,但是,理想这东西往往太过遥远,乃至于我们总是看不清楚。不过还好,所谓千里之行始于足下,我们要做的事情是把每一步都走好,踩得足够踏实。至于千里之外的终点,既然看都看不到,就不用花时间去想了,想了也没用。

领导带你走的路

克林顿 希拉里:

所谓优秀的领导,能够把人们带到他们想去的地方;而所谓卓越的领导,能够把人们带到他们应该去的但是没有想到过要去的地方。

被大脑控制而不是控制大脑的人

过度娱乐,却不知目的人:

看看那些几天几夜打麻将的人,或者看看那些每天除了吸毒什么都不做的人,抑或那些长时间坐在电脑面前打游戏的人就知道了。不过,这些都是负面的例子。通过前面讲的那些道理,你可以知道这些人本质上应该是被自己的大脑控制的人,而不是那些控制自己大脑的人。某种意义上,我们不得不说,这样的人心智发育不是很健全,因为,他们太容易满足于并紧紧满足于简单的感官刺激,而很少甚至无法感知那些需要通过复杂的操作才可以获得的那种心灵上的预约。

感觉自己是最痛苦的人,其实不是

即便是在正常情况下,我们对我们的痛苦往往并不十分了解。最常见的误 解就是,当我们觉得自己痛苦的时候,总是不自觉地把自己想象成全世界最痛苦 的人。这是非常自然的,因为我们自己的痛苦我们亲身感受,而别人的痛苦我们 又很难真正做到感同身受。所以,如果不努力分辨,我们当然会觉得我们自己最痛苦。 我的经验是,了解这个机制的好处在于,如果我们真的明白自己所面临的痛 苦并没有所感受到的那么强烈, 我们就很容易, 或者是起码更容易忍受那些痛苦。 我经常这样提醒我自己,我再痛苦,在目前这个阶段,肯定还不是最痛苦的人。

努力重要么?当然

如果没有出身和运气,努力是唯一的途径!

被认为是二十世纪最有影响力的经济学家之一的富兰克•H•奈特(Frank H.Knight )有个著名的观点:“决定一个人富有的三个条件,一是出身,二是运气,三是努力,而这三者之中,努力是最微不足道的。”这是个严肃而重要、需要耗费大量时间与精力才能通过认真思考而理解并接受道理:无论你多努力,你都很有可能完全没有机会做到富有富足—你有勇气接受这样的现实么? 然而,接受这样的现实,并不意味着说我们就从此没必要努力了。其实,所有的人都需要努力。只是,强调努力和奋斗挺可笑的而已。每个人都面临着自身一定的局限,而现实又是“资源不仅稀缺,并且分布很不均匀”,所以,每个人都要努力、奋斗、挣扎,无论是谁,无论他原本是什么样子。接受现实实在是太困难,因为,每接受一个难以接受的现实的时候,总是不得不面对另外一个可能更加难以接受的现实。所以说,这世界没有什么比接受现实更为困难的了。另外一个烦恼来自于这样一个事实:尽管“努力”是必须的,应当的,但可惜却不是天生的。每个人天生所拥有的是与“努力”相悖地一个习惯—“懒惰”。

自信还是自负?

想要做到不以物喜不以己悲的健康状态,要学会的第一件事儿就是:停止嘲弄他人。生活中我们很少真的会遇到他人的“弱”会影响我们的“强”的情况。更多的时候嘲弄别人的“弱”只不过是为了证明自己的“强”,而真正的“强”是不需要证明的,需要证明的“强”其实只不过清楚地自证的“弱”。通过嘲弄他人获得的“强”的感觉必然是远离“真实的自己”的,所得到的只不过是别人眼中的“自负”而已,而感觉到的“自信”只不过是扭曲而严重的幻觉。

对本书的观点

本书里比较多的观点都不够深刻,关于时间管理的也是,我更建议大家去看番茄工作法,更系统,并且行之有效。当然这并不是说本书不好,只是可能不够实用。

就像最近在接触的项目管理一样,解释很多项目管理的必要性,然后引申出一些关键字,不如直接去引入和思考敏捷的作法,后者是基于各种精华所处的实践理论,更值得推敲和实用。

我对本书的批判性观点:

1 对时间管理有些误解,或者说对我认为的时间管理有误解,谁也没说时间是可以认为管理的,由始至终,大家谈的都是人的时间如何规划的问题,没有谁谈论时间如何变多或者变慢或者停止。 2 关于如何做计划,如何衡量,番茄工作法中有详细的方法论和套路,比本文散列的关键词更有效。3 书中提到的关于学习、思考的关键词都比较泛,不具有可操作性,我在思维导图中进行了2-3条的扩展,建议还是看更有针对每个次的详细的可操作的方法论的书去看。