今年读完的第13本书,也是国庆期间leader(以下简称x老师)布置的“作业”,边学这本书边想这三个月工作中的实战经验,像是把X老师的思想更加系统的过了一遍;同时也更加感慨自己的不足,读罢竟有种“立即投入战斗的冲动”,也希望后续的工作生活中能践行这些方法。

至于评分可以给到四星:此书是37signal所著的创业经典读物,该公司以“小、美、酷”的产品而闻名,书中更是直奔主题,以务实、简洁的文字阐述了创业实战者的方法论,当下的我只能瞥见书中的一角,相信会是一本如《启示录》一般常读常新的书。

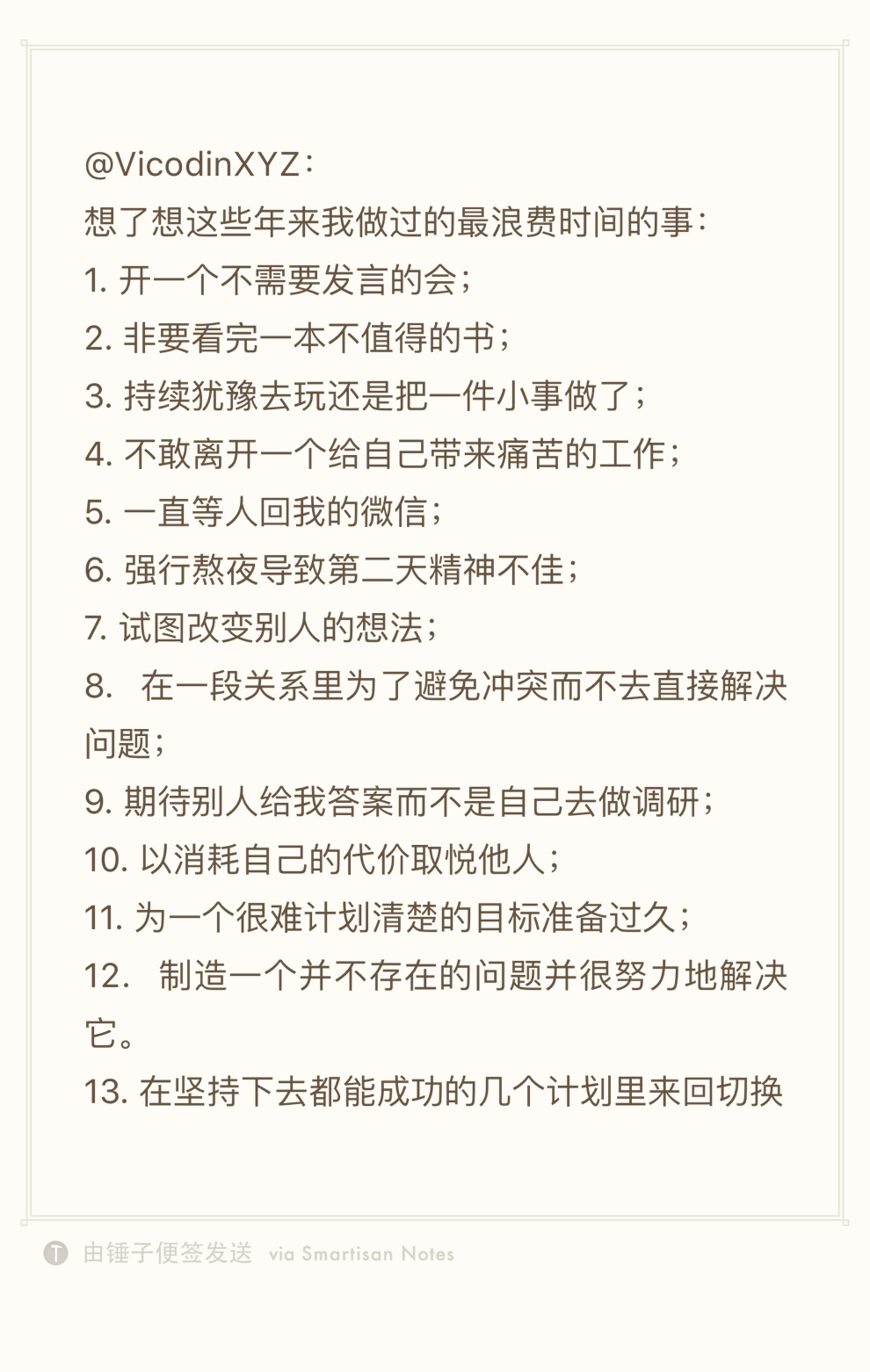

ps:昨晚看到张潇雨老师的一条微博,觉得其中的内容与本书的几条观点也是不谋而合,果然英雄所见略同。

以下为全书亮点摘录与整理:

1.开篇

- 新的现实:现在一个人能干过去两个人、三个人甚至整个部门的活儿,这与我当前的处境也是相符合的;

2.卸负篇

- 忘了“现实世界”:所谓现实世界的现状只是某些人为自己不作为开脱的借口;

- 哪来的从错误中学习:逗留在过去的失败中是无法进化的,进化是建立在成功的基础之上的;

- 计划即瞎猜:在行动开始前的一刻做决定,而不是早早就预先定下某事;

- 何必壮大:不要提前幻想自己要做到多大规模,要慢慢发展,走一步看一步——时机未到就大肆拉人入伙的做法使很多公司走上了绝路;

- 工作狂:工作狂实际取得的成就并不比正常人高。他们自诩为完美主义者,但这仅仅代表他们浪费了大量时间去关注次要的细节,而不是推动下一项任务。

3.行动篇

- 在宇宙中留下你的足迹:冲着有价值的方向努力;时间精力有限,要有紧迫感;

- 挠自己的痒处:创造伟大产品的最简单方法是做你自己想用的东西;

- 着手做点什么:重要的是你做了什么,而非你想过、说过或计划过什么;

- “没时间”不是借口:每周匀出一些业余时间来,就足够你去做些事情了;

- 坚持自己的原则和立场

你的需求没有想象的那么多:我们的需求有必要那么多吗?需要等到充分的准备才能开始工作吗?伟大的公司基本上都起于微末。你的也一样。

你真的需要雇10个人吗,还是先雇2~3个应付当前局面就可以了? 你真的需要50万美元吗,还是目前只要5万或5 000就够了? 你真的需要花6个月时间吗,还是可以同时进行两件事情? 你真的需要一间大办公室吗,还是可以暂时和别人共用一间办公室或在家办公? 你真的需要一个仓库吗,还是可以租一个小的存储室(也可以利用你的车库或地下室)或是把这部分工作完全外包? 你真的需要投放广告或聘请公关公司吗,有没有其他方法进行推广? 你真的需要建一个工厂吗,还是可以让其他人来生产你的产品?

要成就事业,不能只是创业

- 破釜沉舟,不留退路

- 轻装上阵

4.进阶篇

- 条件受限是好事:有限的资源能激发你在现有条件下完成任务的能力。没有一点浪费的空间,一切都需要你发挥最大的创造力;

- 与其做个半成品,不如做好半个产品:有舍才有得,砍掉多余的野心

- 找到核心是什么?当你开始着手做一件事情时,想清楚你能做的、你想做的以及你必须做的事情。你应该从必须做的事情开始下手,即从核心出发。

- 不要过早关注细节:开始后才清楚真正缺的是什么,到时缺什么补什么,不要操之过急。

- 做出决定就是取得进展:缩短项目周期,只要有足够的动力和士气,就要趁热打铁,积极决策,果断推进,当下就把事情做出来。

- 在问题上少投入点精力:遇到困难时,试着做减法,削减投入

- 关注不变因素:你的事业的核心应该建立在不变的基础之上。你应该投资那些人们现在需要并且10年后仍然需要的事物。要记住,时尚会凋零。只有当你聚焦于长久的功能时,你才会发现自己把握住了永不落伍的东西。

- 音乐就在你的指尖流淌:人们把装备当作取胜的法宝,却不愿意花时间去练习,于是一直泡在专业器材店里。他们想要寻找捷径,然而,最好的工具不是用在普通领域的。

5.效率篇

- 认知错觉:尽可能去掉抽象事物

退出的理由:确保你在做真正有意义的事情

- 为什么要这么做?

- 这真的有用吗?

- 你加上去的东西有价值吗?

- 这种改变真的会起作用吗?

- 这种话方法更简单吗?

- 有其他更值得做的事情吗?

- 这样做值得吗?

一头扎进去,埋头干你自己认为应该干的事情,这很简单。而要从中抬起头来问问自己为什么要这么做,则难得多。你需要问自己几个重要的问题,以确定你是否在做真正有意义的事情: 为什么要这么做?有没有发现自己正在做一些完全不知道为什么去做的工作?只是因为有人叫你去做。事实上,这种现象太常见了。因此,你得问问自己为什么要做这件事。是为谁做的?谁会从中受益?任务背后的动机是什么?了解了答案就有助于你理解这个工作本身的意义。 你在解决什么问题?当前的问题是什么?客户感到困扰了吗?你感到困扰了吗?

打岔是效率的敌人:你的生活被各种干扰包围着,只有你自己才能去发起反击

会议有毒:坚持让会议变得更有效率

放一个闹钟,当闹钟响起时,会议结束。散会! 与会人员尽量精简。 议程尽量明晰。 从明确的问题开始讨论。 不要去会议室,就在出现问题的地点开会,直面现实,提出切合实际的改进建议。

刚刚好就是真的好:以最小的投入获得最大的产出,四两拨千斤

- 速战速决:积累动力的方法就是完成一项任务,然后紧接着去完成下一项任务(目标拆解)

- 该睡觉时就睡觉:不要让熬夜成为习惯

- 预估的都是垃圾:未来难以预估,将大项目分解成小项目,越小的任务越容易估计

- 列一个更小的待办事务清单,长篇大论的清单只能徒惹尘埃

6.对手篇

- 向对手挑战:眼里有目标,心中就有方向,出手才有力量。

- 机会只留给有准备的人:把一夜成名的迷梦换成一步一个脚印的成长行动吧。道路很艰难,但你必须充满耐心。你得用功去做,在遇到伯乐之前,你得努力很长时间。

- 重视自我提升,不要把过多的时间浪费在关注他人和外界变化上

7.招聘篇

- 能力高低与工作年限无关:真正的差别来自个人的努力程度、性格差异以及智力水平。

- 善于写作的人一定会思考

8.救灾篇

- 让每个人都上前线:要想更了解用户和业务场景,必须走在最前线

制造产品的人在“内厨”工作,而客服人员则负责处理客户关系。不幸的是,这样的工作方式就意味着制造产品的“厨子”永远没有机会直接听到客户的意见。这太糟糕了,听取客户意见是掌握产品优缺点的最佳途径。

9.文化篇

- 决策都是临时性的:不要为还没发生的事情自寻烦恼。没有真正出现的问题统统不是问题。再说了,你担心的大多数事情都不会真的发生

- 对员工的不信任才是最大的开销

- 你需要的不是工作得更久,而是工作得更高效

- 不要矫枉过正

- 规章制度是组织机体上的伤疤。它们是针对一种不太可能再次发生的情况而做出的过激反应,是对个人过失的一种集体惩罚

- 不要一受伤就急着结疤,不要因为一个人的一次错误而去制定规章制度。只有当一件事情反复发生时,才需要为之制定规章制度。

- 一句话能用4个词说完的,就不要用7个词

- 慎用紧急命令,留到真正有急事时再说,对其他事情,就要更加放松

10.总结篇

- 灵感稍纵即逝:如果你想去做一件事,就得马上下手。不能把这事搁置起来过两个月再考虑。不要对自己说“以后再说吧”。以后,你压根儿不会再提这件事了。

附:微信读书笔记

重来:更为简单有效的商业思维

贾森·弗里德 戴维·海涅迈尔·汉森

61个笔记

◆ 新的现实

现在一个人能干过去两个人、三个人甚至整个部门的活儿

◆ 哪来的从错误中学习

相比之下,你更应该从成功中汲取养分。成功才是真正靠得住的教材。做成一件事后,你会知道这条路行得通——然后你就会再次这么做,而下一次,你也许还会做得更棒。

逗留在过去的失败中是无法进化的,进化是建立在成功的基础之上的。你也应该如此。

◆ 计划即瞎猜

放下你的臆测吧,现在就决定你这周要做什么,不必去管全年的计划。只要找出下一项最重要的任务,然后起而行之。在行动开始前的一刻做决定,而不是早早就预先定下某事。

◆ 何必壮大?

组建团队的时候就是这样,在你真正深入进去做这件事前,永远不知道需要多少人,所以全力去做就好了,等需要扩张前找到最佳规模

>> 不要提前幻想自己要做到多大规模,要慢慢发展,走一步看一步——时机未到就大肆拉人入伙的做法使很多公司走上了绝路。

◆ 工作狂

警惕

>> 工作狂实际取得的成就并不比正常人高。他们自诩为完美主义者,但这仅仅代表他们浪费了大量时间去关注次要的细节,而不是推动下一项任务。

◆ 挠自己的痒处

无心插柳柳成荫

>> 这些人解决了自己的燃眉之急,同时也发现了他们的需求背后隐藏着一片巨大的市场,这就是你应该去做的。

◆ 着手做点什么

在你的人生中真正有意义的是你做了什么,而不是你想过什么、说过什么或者计划过什么。

◆ “没时间”不是借口

拜托,只要你善加利用,时间总是有的,你也根本无须辞职去做什么事情,白天好好上你的班,晚上再来干你自己的私人项目就好了。

每周匀出一些业余时间来,就足够你去做些事情了。

◆ 你的需求没有想象的那么多

你真的需要雇10个人吗,还是先雇2~3个应付当前局面就可以了?

你真的需要50万美元吗,还是目前只要5万或5 000就够了?

你真的需要花6个月时间吗,还是可以同时进行两件事情?

你真的需要一间大办公室吗,还是可以暂时和别人共用一间办公室或在家办公?

你真的需要一个仓库吗,还是可以租一个小的存储室(也可以利用你的车库或地下室)或是把这部分工作完全外包?

你真的需要投放广告或聘请公关公司吗,有没有其他方法进行推广?

你真的需要建一个工厂吗,还是可以让其他人来生产你的产品?

我们的需求有必要那么多吗?需要等到充分的准备才能开始工作吗?

>> 伟大的公司基本上都起于微末。你的也一样。

伟大的公司基本上都起于微末。你的也一样。

◆ 破釜沉舟

你需要的是承诺策略,而不是退出策略。你应该考虑的是如何把项目做起来,而不是如何跳船逃生。如果你的整个策略都是建立在逃跑的基础上,那么你一开始就不会走得太远。

◆ 轻装上阵

轻装上阵

>> 不论何时都不要把以上枷锁套到自己的脖子上。这样,你的公司才能保持灵活、易于转向。变革成本越高,你就越难做出改变。

◆ 条件受限是好事

有限的资源能激发你在现有条件下完成任务的能力。没有一点浪费的空间,一切都需要你发挥最大的创造力。

在你高唱“始终不够”的悲观论调之前,请试试看自己利用现有的资源能走多远。

◆ 与其做个半成品,不如做好半个产品

有舍才有得,砍掉多余的野心,你就会发现慢慢做一件正事要胜过毛毛躁躁做一堆傻事。

◆ 从核心出发

找到核心是什么?

>> 当你开始着手做一件事情时,总有一些力量将你拉向不同的方向。这当中包括你能做的、你想做的以及你必须做的事情。你应该从必须做的事情开始下手,即从核心出发。

要学会做减法,哪些东西是必不可少的?

>> 要判断出你的事业的中心。在你的创业等式中,哪个部分是绝对不能被拿掉的?如果有些东西即使没有了,你也能把事情干下去,那这些东西就不是事业的中心。当你发现事业的中心时,你就会恍然大悟,然后你应该把所有的精力都集中在这个中心上,把它做得越强越好。这是你未来成功的基础。

◆ 不要过早关注细节

此外,你只有在真正开始后,才能认清到底哪些细节才是最重要的。到那时你才能看清哪些方面需要多花些时间。缺什么补什么,不要操之过急。

◆ 做出决定就是取得进展

项目周期过长会打击士气。项目开发时间越长,成功的可能性越小。只要有足够的动力和士气,就要趁热打铁,积极决策,果断推进,当下就把事情做出来。

◆ 在问题上少投入点精力

当遇到困难时,人们的本能反应都是加大投入:增加人手、延长时间、加大投资,这一切做法只会使问题变得越加严重。正确的方法应该是反其道而行之:削减。

◆ 关注不变因素

你的事业的核心应该建立在不变的基础之上。你应该投资那些人们现在需要并且10年后仍然需要的事物。

要记住,时尚会凋零。只有当你聚焦于长久的功能时,你才会发现自己把握住了永不落伍的东西。

◆ 音乐就在你的指尖流淌

人们把装备当作取胜的法宝,却不愿意花时间去练习,于是一直泡在专业器材店里。他们想要寻找捷径,然而,最好的工具不是用在普通领域的。

◆ 认知错觉

这就是我们应该走的路,拿出凿子,开始实干吧。除此之外,其他的都是分心的事。

◆ 退出的理由

一头扎进去,埋头干你自己认为应该干的事情,这很简单。而要从中抬起头来问问自己为什么要这么做,则难得多。你需要问自己几个重要的问题,以确定你是否在做真正有意义的事情:

为什么要这么做?有没有发现自己正在做一些完全不知道为什么去做的工作?只是因为有人叫你去做。事实上,这种现象太常见了。因此,你得问问自己为什么要做这件事。是为谁做的?谁会从中受益?任务背后的动机是什么?了解了答案就有助于你理解这个工作本身的意义。

你在解决什么问题?当前的问题是什么?客户感到困扰了吗?你感到困扰了吗?酷的东西会产生审美疲劳,实用的则永远不会。

◆ 打岔是效率的敌人

如果你总是为了工作而熬夜或者牺牲周末时光,其实并不是因为你有很多工作要做,而是因为你的工作状态不佳。而工作状态不佳就是由打岔引起的。

你的生活被各种干扰包围着,只有你自己才能去发起反击。

◆ 会议有毒

用10小时或15小时的生产力来换1小时的会议,这到底值不值?有时候可能是值得的,但是代价未免过高。单从成本角度来分析,这种规模的会议很快就会成为负债,而不是资产。想想你实际浪费的时间,再扪心自问这场会议到底值不值吧。

如果你觉得你们“必须”聚在一起讨论些事情,那么请坚持以下几条简单的原则,让会议变得更有效率:

•放一个闹钟,当闹钟响起时,会议结束。散会!

•与会人员尽量精简。

•议程尽量明晰。

•从明确的问题开始讨论。

•不要去会议室,就在出现问题的地点开会,直面现实,提出切合实际的改进建议。单从成本角度来分析,这种规模的会议很快就会成为负债,而不是资产。想想你实际浪费的时间,再扪心自问这场会议到底值不值吧。

◆ 速战速决

积累动力的方法就是完成一项任务,然后紧接着去完成下一项任务

◆ 该睡觉时就睡觉

偶尔一两次开开夜车没什么大碍。只是别形成习惯。如果长期熬夜,你付出的代价就会不断攀升

◆ 预估的都是垃圾

把大项目分解成小任务。越小的任务越容易预计。

◆ 向对手挑战

眼里有目标,心中就有方向,出手才有力量。你现在准备向谁开炮?

◆ 别惦记大牌媒体

垂直度更高,由此带来更好的触达率(论选好投放渠道的重要性)

>> 一流刊物上的文章看上去很好,但达不到这种直接、迅速的活跃程度。

◆ 市场营销不是一个部门的事

对于PM来说,实际上也是这样,你做的事情涉及的范围可能是整个部门的总和

>> 市场营销不是几个人的工作,它是你做的所有工作的总和。

市场营销不是几个人的工作,它是你做的所有工作的总和。

◆ 一夜成名只是传说

机会只留给有准备的人

>> 把一夜成名的迷梦换成一步一个脚印的成长行动吧。道路很艰难,但你必须充满耐心。你得用功去做,在遇到伯乐之前,你得努力很长时间。

◆ 受不了时再招人

如果有人离职了,不要立即招人来顶替他。看看如果没有人在这个职位上,你们能坚持多久。你往往会发现自己需要的人远没有想象中那么多。

◆ 可笑的求职简历

你要招的是一个特别的人,这个人要特别关心你的公司、你的产品、你的客户,以及你提供的职位。

◆ 多年的无关经验

真正的差别来自个人的努力程度、性格差异以及智力水平。

现在已经不是以时间长短论英雄的时候了,真正重要的是他们到底做得有多好。

◆ 让每个人都上前线

所以要想更了解用户,就应该站在最前线

>> 制造产品的人在“内厨”工作,而客服人员则负责处理客户关系。不幸的是,这样的工作方式就意味着制造产品的“厨子”永远没有机会直接听到客户的意见。这太糟糕了,听取客户意见是掌握产品优缺点的最佳途径。

◆ 决策都是临时性的

不要为还没发生的事情自寻烦恼。没有真正出现的问题统统不是问题。再说了,你担心的大多数事情都不会真的发生。

◆ 员工不止13岁

对员工的不信任才是最大的开销。

◆ 5点准时放人

你需要的不是工作得更久,而是工作得更高效。

◆ 不要矫枉过正

规章制度是组织机体上的伤疤。它们是针对一种不太可能再次发生的情况而做出的过激反应,是对个人过失的一种集体惩罚

不要一受伤就急着结疤,不要因为一个人的一次错误而去制定规章制度。只有当一件事情反复发生时,才需要为之制定规章制度。

◆ 发出你的心声

一句话能用4个词说完的,就不要用7个词。

◆ 灵感稍纵即逝

如果你想去做一件事,就得马上下手。不能把这事搁置起来过两个月再考虑。不要对自己说“以后再说吧”。以后,你压根儿不会再提这件事了。