关键内容:组织需求、团队状态、产品位置 作者:小步 篇幅:全文约 2000字 阅读时长:约10分钟 提示:以下内容仅为个人分享,有兴趣交流的伙伴可在下方讨论区留言。

知识库首页

提示:上方链接属于全手册首页,伙伴们打开后可以关注或收藏,用于日常工作查看,其中关注后,可以实时收到文档更新通知,希望对你有所帮助。

新手引导

我是小步,欢迎小伙伴的访问,如果这是你的首次访问,请点击下方链接,了解文档写作逻辑,才有更好的体验。

序言 用小步迭代搭建自己的知识体系

内容导读 如何使用这个手册

表达一个态度:思维只是一种思考角度或工具,不要过度解读和神话,一切是为了找到遇到问题更优的解法

前言

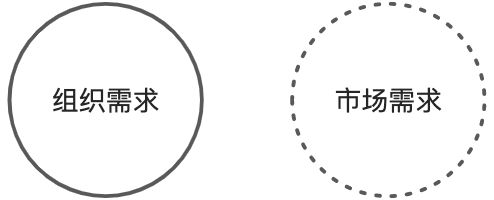

我们深处职场,面对的是公司团队各种角色的人,以及周围复杂的社会环境,首先一个产品要想存活下来离不开与市场的契合点即PMF,但是它要能正常的产出,则还需要与公司组织状态相契合。

换句话说,就是产品的定位,优先与市场契合,其次离不开与团队组织的契合点。

基于此,做产品策划时,产品人自然就不能忽略组织需求与市场需求的契合部分,因此,我们要做的是如何让组织需求与市场需求重叠度增大,而这就是本文要给大家分享的组织思维

组织思维,是让我们学会去了解和洞察公司的发展状态,以及团队伙伴的状态,这里可以借用韦尔奇先生在《赢》中的概念,就是我们要打造组织的协同力,才能获得共赢。

书籍分享链接:

《赢》读后分享

组织思维,其实就是如何思考组织与市场的需求关系

不可忽视的组织需求

了解公司和团队目前最需要的是什么,也是作为产品需要前置考虑的问题。而这背后,其实就是领导力和管理能力意识的培养。

为什么会有这样的思维模式出现在产品工作中?

首先,我们得接受市场其实是一个冷血的世界,它不会关注某家公司内部如何,导致产出了怎样的产品。它只会让满足需求的公司活下去。同时不同公司处于不同阶段,需要的产品形态,并不是一定要跟上市场的步伐,而是要跟它自身的组织节奏想匹配,否则盲目的跟风,只会加速退出战场。

其次,到一家新的公司或管理新的业务团队,在正式投入产品工作之前,你需要结构化思维去对组织进行评估和洞察,了解组织资源情况如何?公司发展目标是什么?现阶段的战略定位是什么?组织文化是什么?行业文化是什么等等?这比直接投入设计产品解决方案更重要。

而这一部分处理的好坏,很大程度上,能够影响后续的产品发展方向。

那么具体该如何处理呢?下面的方法可以尝试思考。

首先,客观评估所属产品线在组织中位置

在中大型公司部门中,往往重叠着多个业务线,不同业务线在公司的重视度也有着巨大差异,此时建议站在BOSS视角,进行产品矩阵梳理,并在承担对应产品业务线时,客观评估两个定位:

第一、该产品在公司的定位状态——它的核心作用是什么,如何价值最大化?

对于公司,当面向市场的业务线不再单一时,资源便会开始出现不同侧重点的分配,而产品在公司内部的定位可以理解为内部市场的竞争,但往往当你身处负责业务线时,状态已初定,要想发生状态变化,就意味着需要我们在过程中优化处理机制。

那么最重要的事情是什么呢?我的答案如下:

清楚认识你所负责产品的定位,反复思考如何最大化你所负责产品的价值。

1 若是主营业务,则最大化降低资源损耗,为分线业务创造最大化的预留资源;

2 若为分线业务,除了最大化资源利用率,降低对主线业务的损耗也是一个核心重点。

而这部分客观有效评估结果,可以直接影响到你后续的工作决策和方向。

第二、该产品在市场上的定位状态

对于市场,每一类产品一旦投放到市场,市场不会考虑所属产品在公司内部的资源情况,真相是,它只会关注竞争结果,并不会给你解释的机会。因此,产品人需要通过客观地进行同类产品市场分析,以及投入和产出结果的概念计算,尽可能明确出该产品目前在市场上的基本定位,并基于此的判断进行相关资源的整合和配置。

其次,客观评估团队组织结构状态

不论是打战还是做产品,知己依旧是第一步,了解团队真实能力状态是必不可少的环节,结合自己想做的事,到知道自己能做的事,完成衔接。

这里的团队能力我主要观察三点:团队基因、团队协同力、团队技术栈。

团队基因——了解团队可以触达的最小行业领域范围

当前团队背景是什么,它目前从事于哪些方面的业务,期间涉及那些扩展的业务,此部分需要足够细分拆解,到你认知的最细维度。它一定维度决定了,后续团队作战的天花板,也是战略设计的评估要素。

团队协同力——效率至上,可持续的战斗力

当前团队的组织效率如何,日常的工作流程模式是什么、最小团队作战单元之间衔接情况如何、核心leader的影响力如何等,背后的逻辑:当前团队成员之间产出能力稳定性以及存在那些潜在风险(可预测),核心leader是否有影响或培养下属的能力(可持续)

团队技术栈——技术天花板

当前团队的技术能力,能够做哪些事,哪些事需要借助外界资源,这都是决定产品最终实现结果的因素,这里有一个基本思想,就是技术能力是动态变化的,只要团队中有人在不断地迭代自己的能力,那么团队能力的阶梯就在不停的升高,找到团队中的长板短板,扬长避短。

基于以上三点的评估,则可以最大限度的评估团队组织能够达到的基本高度,当然我们不排除,每个人都有无限潜能,但突然的团队突破,不应该作为一个常态现象。

最后,站在公司维度思考产品

通过了解组织需求、产品位置、团队现状,最后一步,便是站在公司维度开始思考产品的定位和发展方向。

笔者虽然没有真实创立过个人的公司,但参与过不同规模创业公司关键业务时期,包含0-1、1-100、100-N。深知客观发现和实际执行存在着巨大的鸿沟,不过也可以通过客观思考,来更好的理解组织思维对产品设计的影响。

以下便是笔者结合自身经历过的公司历程,进行的几点思考总结

做公司就要有取舍,无边界是对外的策略思想,执行内容要边界清晰

创业公司往往的发展路径是从几人团队到业务发展扩充到几十人、上百人、上千人,而此时产品线开始变得繁重且复杂,迫于对增长的压力,不断进行新的业务线扩展,是不可避免的现状。

但公司运作资源始终是有限的,聚焦是任何一家创业公司在不同阶段,都需要持续保持的。但也许因为大部分创始人都是第一次经历不同阶段、不同状态的创业公司,因此很容易在迫于压力或兴奋下,进行无边界的业务探索,但也因此会让公司陷入丢失焦点,甚至疲于奔命的困境当中。

所以在对外的策略上,你可以做无边界的定义,因为为了让自己的公司更有想象力,但是对内执行内容是必须是边界清晰,先做什么,不做什么

做公司要及时更新组织管理能力,重视中层的培养

创业公司在获得阶段性的成功,比如新一轮的业务增长,融资成功或者上市成功,往往可能会进行人员扩张,不管是出于业务需要还是资本需要,组织规模的变动,配套的组织管理能力必须需要及时加强培养和重点关注。

笔者十分赞成一句话,不同时期需要不同类型的能力,大部分创业公司的的管理团队,会在成长中发生不断的变化,除了头部不轻易变化,中层大概率是需要随着阶段性变化的,这里一种是直接找新的人,一种是内部培养,对公司最有利的肯定是内部培养

因此,在规模变大以后,应该快速进行中层管理者的培养,且需要完整组织协同的打造,否则规模变化带来的影响是熵增的过程