作者:小步 篇幅:全文约 6122字 阅读时长:约10分钟 提示:以下内容仅为个人分享,有兴趣交流的伙伴可在下方讨论区留言。

知识库首页

提示:上方链接属于全手册首页,伙伴们打开后可以关注或收藏,用于日常工作查看,其中关注后,可以实时收到文档更新通知,希望对你有所帮助。

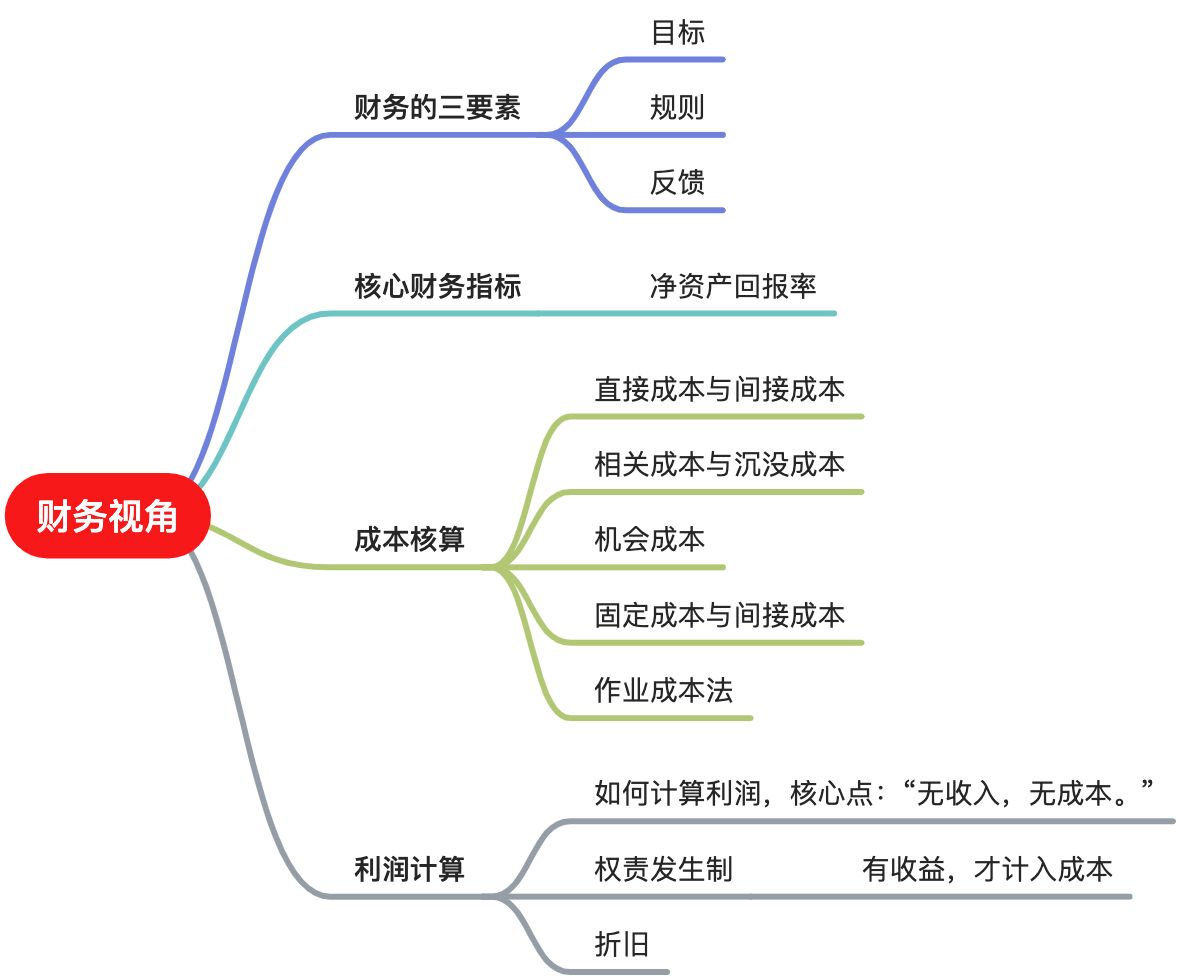

总览导图

1.降维管理——财务

从投资回报率视角来看待业务,分子就是利润,分母是投入的资产

有以下几种方式:

① 分母不变,分子变大;

② 分子不变,分母变小;

③ 分子分母同时变大,但是分子的增幅要比分母的大……当然,可能还有很多种方式。

上面第一种方式,可以理解为企业要提高资产效率、人效,在不增加资产的前提下增加收入和利润。第二种方式的例子是苹果回购股票(分子不受影响),把不需要的现金返还给投资人(即资产变少,分母变小)。第三种方式的例子是企业并购重组,产生协同效应—一加一大于二。

你看,根据这个公式,资产是越多越好吗?你还会认为资产增加一定会产生正面的影响吗?

财务的目标、规则与反馈

稻盛和夫的“一一对应”原则就是财务的配比原则,收入与成本要配比

案例:

稻盛和夫在该公司视察工作的时候发现了一个有趣的现象:相邻的两个月销售额相同,但一个月是亏损的,另一个月是盈利的。经过调查发现,第一个月产品从日本出口到美国之后,因为供不应求,立刻交付给客户。公司开具了销售票据,确认了销售收入,但是银行还没有提供完整的进口单据,因而就确认不了成本,所以当月利润极高。等到下个月,收到了两个月的进货单据,因而计了两倍的成本,所以第二个月就亏损了。稻盛和夫告诉美国子公司的总经理,收入与成本要一一对应,这样报表才能反映真实的盈利状况

CEO视角的仪表盘

从财务角度来看,CEO应该关注公司的四个方面:收入增长、利润(率)、现金净流入和资产回报率。

2.最核心的“权威”财务指标

如果非要我只用一个指标来选股,我会选择ROE(净资产回报率),那些ROE能常年持续稳定在20%以上的公司都是好公司,投资者应当考虑买入。—巴菲特

利润率计算的局限在于,只考虑了经营过程中的效率,而没有充分考虑投资的效率;只强调增加收入与降低成本,却没有考虑资产的效率。

只关注利润率而忽略投资回报率,会误导我们的投资决策。巴菲特推崇的净资产回报率就是属于投资回报率这一类的指标

3.股东的盈利底线

思考为什么是20%

“如果非要我只用一个指标来选股,我会选择ROE(净资产回报率),那些ROE能常年持续稳定在20%以上的公司都是好公司,投资者应当考虑买入。”

机会成本

财务上认定的机会成本,是所放弃的机会中最高的收益

王小二有存款100万元,目前放在银行理财,理财的年化收益率为3%。王小二的朋友张小三想开一家饭馆,需要资金300万元。张小三自己有200万元现金,他希望王小二和他一起开饭馆。

如果王小二把存款取出投到张小三的饭馆,王小二因为开饭馆而放弃的3万元的理财收益就是他的机会成本。

假设王小二在开饭馆之前有两个投资机会,一个是年化收益率3%的理财产品投资,另一个是买入一只预期年化收益率为8%的债券型基金

王小二的机会成本不再是3万元,而是8万元。

所谓的最佳配置

通过对机会成本的分析,企业在经营能够正确选择经营项目,其依据是实际收益必须大于机会成本,从而使有限的资源得到最佳配置。

4.利润是人造概念

利润与现金流:傻傻分不清

我们在家里记账的时候,记的是家庭利润表还是家庭现金流量表呢?

你利用业余时间学计算机,报了一门网课,一共学习12个月。报名时支付了学费1200元。作为一个普通人,如果你有记账的习惯,你会怎么记这笔账呢?1200元,一次性计入了报名当月的费用中,没错吧?如果你是财务人员,你会怎么记账呢?1200元分摊到12个月,每个月100元,因为这1200元不是一次性消耗掉的,你购买的是一年的学习权利。

这说明什么呢?我们家庭记账记的是家庭现金流,而不是家庭利润。

公司仅仅关注现金流是无法直接反应公司经营状态的

收入、成本和费用尽量合理地进行拼接,最后拼出来的就是“利润”。而利润是反映一家公司的实际运营情况,

如何计算利润,核心点:“无收入,无成本。”

权责发生制:受益期与付款期

权责发生制又称“应收应付制”。它是以本会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到货币资金,均应作为本期的收入处理。实行这种制度,有利于正确反映各期的费用水平和盈亏状况。

折旧:受益期的另一种应用

(稻盛和夫)问会计人员:“购买机器设备为什么要考虑折旧?”

会计人员会这样回答:“机械设备使用时并不改变形态,这与原材料不同,原材料会改变形态,变成产品。因此,可以用上几年的机械设备,作为费用一次性打入成本不合理。

那么,不停地使用,等报废时再一次性打入成本显然也不合理。

所以正确的做法是,确定机械设备能够有效工作、正常生产产品的年数,在这一期间内分摊该机械设备的成本。”—稻盛和夫《经营与会计》

事实上发生的费用不计入成本,从而夸大了当期利润,这种做法既违反经营原则,也违反会计原则。

公司报表分类

公司的报表分为两类:财务会计报告和税务会计报告。按照6年折旧记账的报表是财务会计报告,它的使用者是公司的股东和经营管理者。按照12年折旧记账的报表是税务会计报告,它的使用者是国家的财政税务机关。这两类报表之间存在差异的原因是:财务会计报告根据会计准则制定,而税务会计报告根据税法制定。

研发支出的资本化与费用化

如果有一个公司,连续5年,每年投入1亿元研发一种新产品,新产品在第5年末被研发出来,第6年投放市场,假设可以一直卖10年。公司应该怎么做账呢?

如果把研发支出都计入前5年,似乎就不太符合受益期的标准,会导致前5年利润低估,后10年利润高估。我们前面讲到,资产是未来的费用,不满足条件的费用,会暂时以资产形式计入资产负债表中。研发支出就属于后者,把研发支出计为资产的这个动作叫作研发支出的“资本化”。

资本化后的研发支出会形成无形资产,在新产品进行销售的期间进行摊销。比如上例中,这种产品会销售10年,那么形成的无形资产会在这10年内进行摊销。

并不是所有的研发支出都可以被资本化的。从字面上理解,研发分为研究和开发两个阶段。研究阶段的支出,是不可以被资本化的,计入当期费用,也叫作费用化;只有开发阶段的支出,才可以资本化。为什么会有这样的区别呢?研究阶段很有可能失败,未必会产出结果,所以要进行费用化处理;后期开发阶段,产品已经接近商业化,预计很快就可以转化为产品,会计政策允许把这部分进行资本化,作为公司的无形资产。

资本化的具体条件如下:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售,在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产具有产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

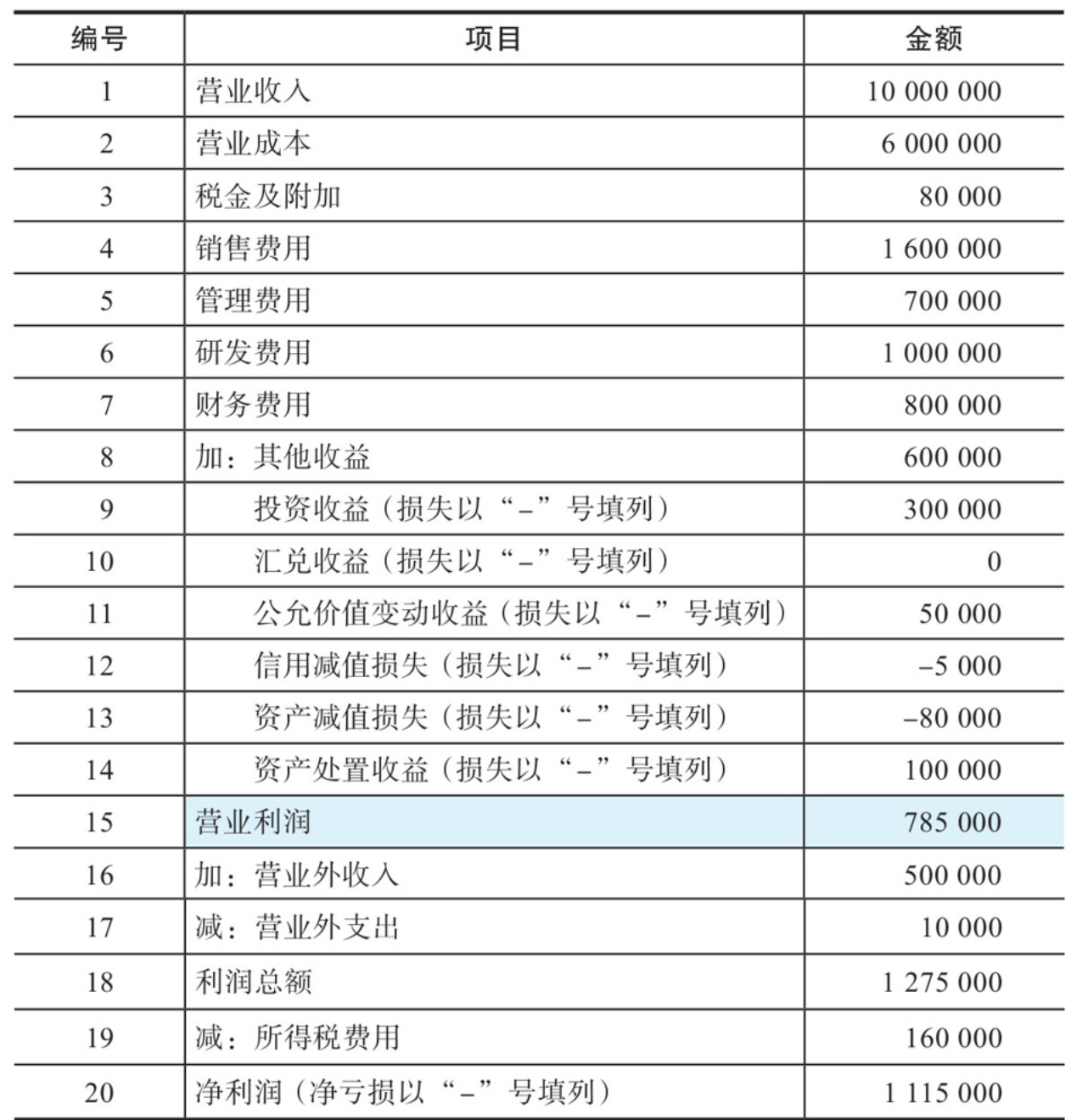

5.利润表上的经营逻辑

一个便利店的盈利估算

如果你家附近开了一个便利店,出于好奇心,你想知道这个店一个月能挣多少钱,你会怎么估算呢?你会直接估算净利润吗?不会。

第一步,估计这个店,一个月能有多少营业额,俗称“流水”,这个词很形象。

其实在估计流水之前,还要先估计流量:每天有多少个客人进门,大约成交率(提袋率)是多少,平均的客单价又是多少?有了这些数据,基本上就可以得出营业额的数字了。在这里,我们估算每个月的营业额为10万元。

第二步,现在可以估算净利润了吗?不行。我们会先估计买卖差价。

比如店里卖5元的饮料,进货价是3元,差价就是2元。在财务术语里,我们管这个差价叫毛利润,用毛利润除以销售价格,就是毛利率。比如在这个例子里,2÷5 = 40%,毛利率是40%。推而广之,我们会估算出这个店的平均毛利率,假设也是40%。有了第一步的营业额10万元和第二步的毛利率40%,我们就可以推算出这个店一个月能挣4万元。也就是说,不考虑房租水电、员工工资,买卖的差价是4万元,我们现在可以总结一下:第二步,估算毛利润。

第三步,估算便利店的运营费用。假设房租水电1万元,员工工资1.5万元,运营费用一共2.5万元。

第四步,估算便利店的净利润。毛利润减运营费用等于毛利润,即4万元- 2.5万元= 1.5万元。

可见,我们看一桩生意,首先看生意的规模,其次看赚钱的空间—买卖差价(也就是毛利润(率),这也代表了生意的难易程度),再次看运营效率(即生产销售的组织效率),最后得出的才是净利润。

利润表背后的经营逻辑,产品目标围绕着应该卖什么样的产品才能获得高毛利

值得注意

毛利率只是影响最终盈利的因素之一,对于高科技公司而言,研发费用、营销费用、管理费用的使用效率也是决定公司盈利的因素。

6.主要且经常的利润最可贵

关注可持续的利润

模型很美好,现实很骨感。我们看到,企业在所披露的财报上并没有明确地告诉我们,哪一块利润是主要且经常利润。有没有什么好办法可以帮助我们甄别出主要且经常利润,或者让我们对次要且非经常的利润保持警惕呢?让我们一起来探秘现实世界的利润表吧!

餐厅的利润表,我们如何区分经常与非经常利润?如何区分主要与非主要利润?

分析公司的主要且经常利润,需要剔除:

(1)其他收益和营业外收入中的政府补助;

(2)与投资相关的损益,如投资收益、公允价值变动收益、其他业务收入中的出售投资性房地产收益;

(3)资产处置收益中因处置公司资产产生的收益。

两种政府补助

- 和公司日常经营相关的政府补助

- 和公司日常经营无关的政府补助,计入营业外收入

投资收益:变现还是没变现

做投资,逻辑要清晰。我们要知道到底看重投资项目的什么收益。不要出现看重的是对方的主营业务,却没有看清楚主营业务的盈利能力而发生误判的情况。

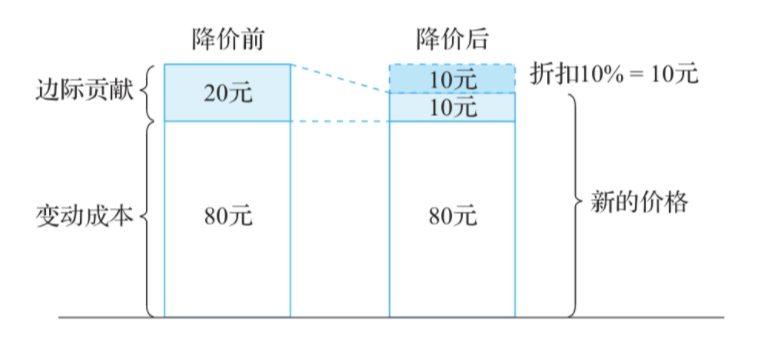

7.薄利多销的是与非

增加定价还是降低成本

增加的销售额,是按照一定的转化率来贡献利润的,而不是全额贡献给利润;而成本的降低却是百分之百转化为利润。

总成本与销售量的函数关系

总成本(y)=固定成本(a)+变动成本率(b)×销售量(x)

固定成本与变动成本

固定成本:与销售量没有函数关系的成本。比如租金,但有的商场会根据客流量进行租金收取

变动成本:与销售量成正比的成本,也称为边际成本。

那些变动成本率比较低的公司更适合增加收入策略。

极端的例子就是0变动成本公司,比如互联网公司、游戏公司。

降低成本策略

不论降低固定成本还是变动成本,都可以百分之百转化为利润。降低变动成本,即降低变动成本率,还可以提升增加收入策略的利润转化率。

薄利多销失败的原因

(1)产品的价格弹性小;

比如食盐,即便降价,也不会产生更多的需求;反之,即便涨价,该吃还得吃。这样的产品适合涨价,而不是薄利多销。

(2)产能相对有限;

如果产能有限,即便降价产生了新增的需求,但无法满足,白白牺牲了利润。比如咨询行业,咨询师的数量有限,即便降价也不能无限供给,无法通过薄利多销获利

(3)产品边际贡献率低;

打9折的价格,等于把原来的边际贡献20元砍掉一半,只有销售量增加100%时,才可以和原来的利润持平。可见,50%的销售量增长,并不能弥补降价带来的利润损失。

(4)成本管理能力差。

而真正成功的薄利多销并不是简单的降价,对外需要精准的市场定位,对内需要极严格的成本管理能力。

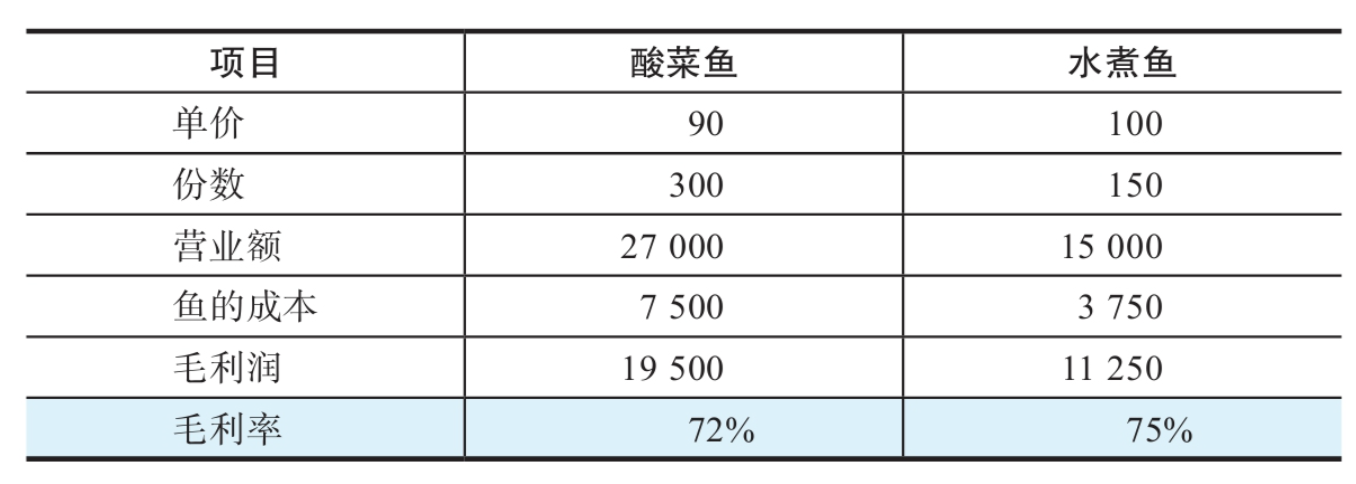

8.产品成本

削减成本的真正有效的方法就是要把工作流程中的某个活动彻底删去。

直接成本和间接成本的引入

如果辅料是可追溯的,就应该按照直接成本来核算。能够按直接成本核算的,就不要作为间接成本,间接成本只包括实在无法追溯到产品的成本。

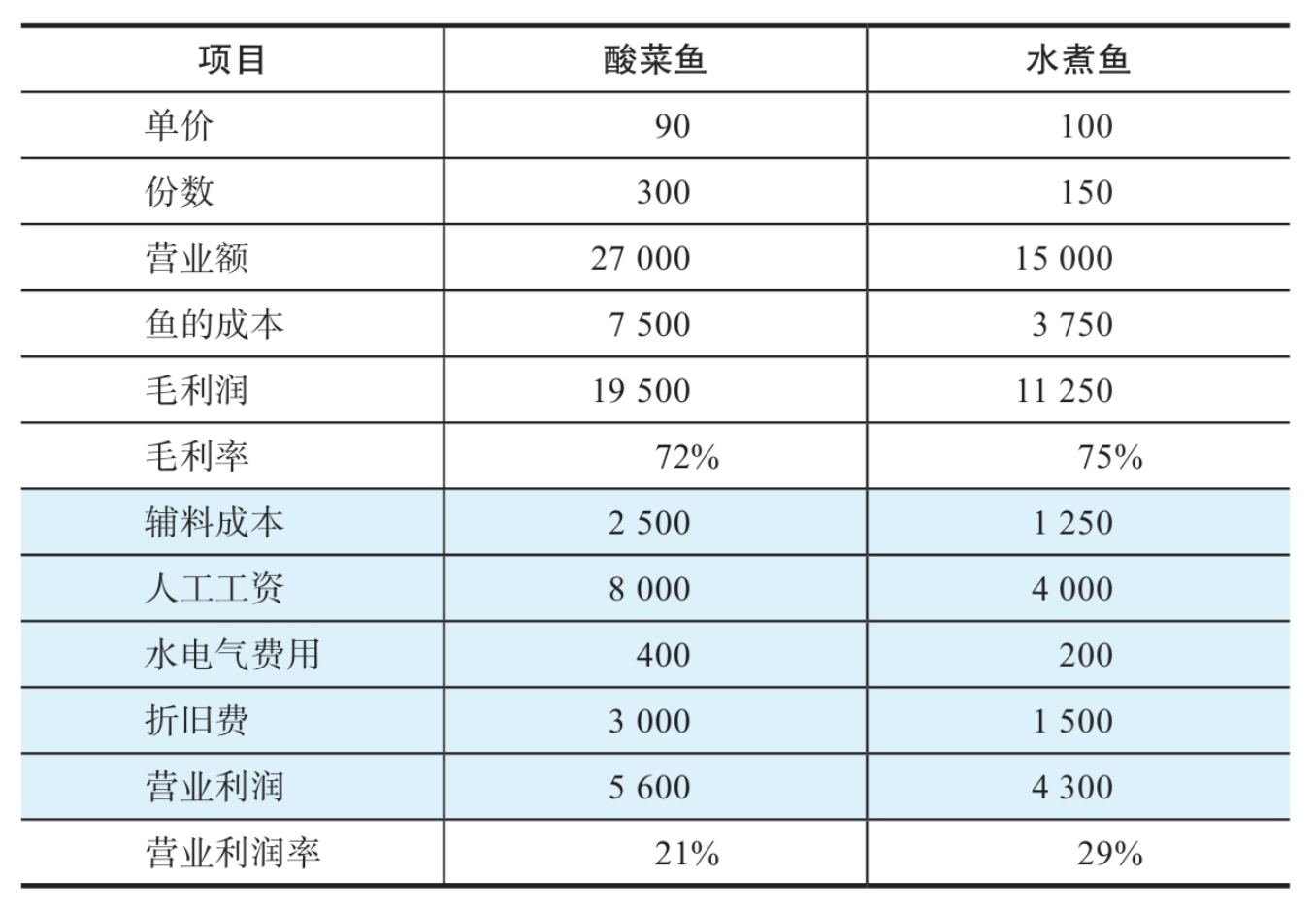

案例:水煮鱼与酸菜鱼

只计算直接成本的情况

结论:水煮鱼比酸菜鱼赚钱

计算简介成本的情况

值得注意:在成本的核算中,直接成本是相对准确的,不容易出错,而间接成本的分摊具有很大的主观性

结论:水煮鱼依旧比酸菜鱼赚钱

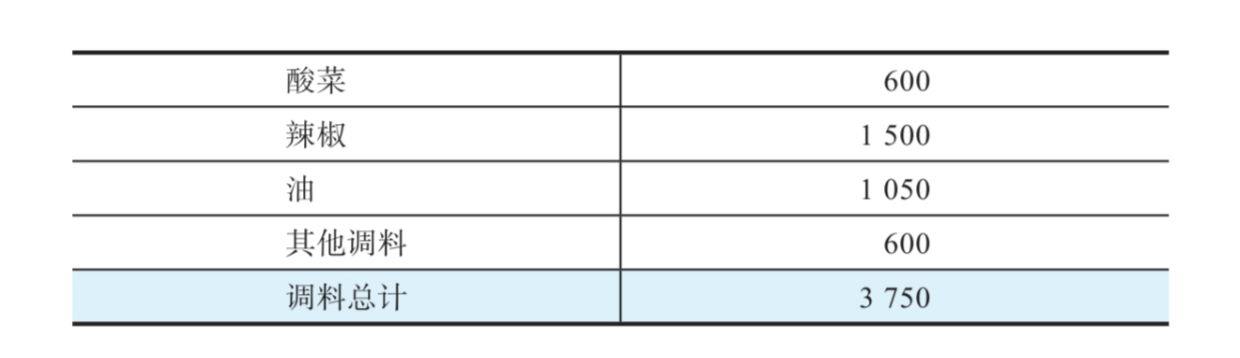

深挖间接成本,如果把酸菜和辣椒加入直接成本中

全新的结论:酸菜鱼与水煮鱼更赚钱

不同的成本计算方式,会得出不同的销售定价方式和策略

作业成本法

针对食用油无法分摊的问题

一个红蓝铅笔的例子

一个工厂生产红铅笔和蓝铅笔,生产完红铅笔之后可以直接生产蓝铅笔,不用清洗机器,因为蓝铅笔颜色比较深,可以盖住红色;而生产完蓝铅笔再生产红铅笔,就需要整备工人清洗机器,把深色洗掉后才能再生产红铅笔。

所以,卡普兰认为红铅笔应该分摊更多的间接成本,如整备工人的工资,而不是按照传统的方式把间接成本在蓝铅笔和红铅笔之间按照产量进行简单分配。

作业成本法的指导思想是“成本对象消耗作业,作业消耗资源”。

作业成本法在企业中的应用

1.准确定价

有人说,怎么分摊成本重要吗?哪个菜多分摊,哪个菜少分摊,不就是一个算法吗?大家要知道,成本决定价格。如果成本是扭曲的,那么价格也是扭曲的。如果按照单一成本动因—出售份数—进行分摊,酸菜鱼就分摊了更多的辅料成本,从而导致成本被高估,而水煮鱼的成本则被低估。这进而导致这两道菜的定价也出现扭曲:酸菜鱼定价偏高,而水煮鱼定价偏低。来就餐的客人只愿意点水煮鱼而不愿意点酸菜鱼,于是虽然卖了很多份水煮鱼,但公司并没有赚到预期的利润

2.降低成本

针对酸菜鱼与水煮鱼,我们可以把降低成本的重点放在降低酸菜与辣椒的消耗量上,或者选择不同的进货渠道以降低成本,或者研究如何降低水煮鱼烹饪过程中的用油量。

3.评估业务盈利能力

很多表面上赚钱的项目,实际上却是亏钱的。比如最近很流行的定制化,很多制造业企业,比如汽车、家电行业的企业,面向消费者推出个性化定制业务。定制化产品的定价高于标准化产品,在传统成本核算体系下,往往会展现优异的盈利能力。这对决策者造成误导,认为应该大力发展定制化业务。

9.相关成本与沉没成本

如果一项开支已经付出并且不管做出何种选择都不能收回,一个理性的人就会忽略它。这类支出被称为沉没成本(Sunk Cost)。

沉没成本

沉没成本是指由于过去的决策已经发生的而且不能由现在或将来的任何决策改变的成本。在财务上,这类成本被称为不相关成本。与什么不相关呢?与当下的决策不相关。

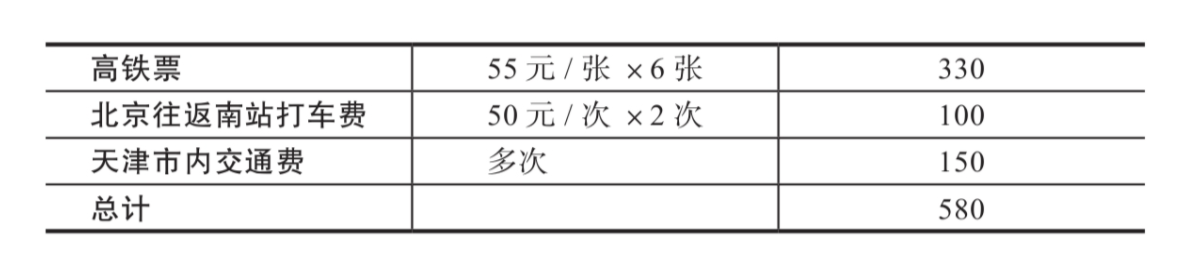

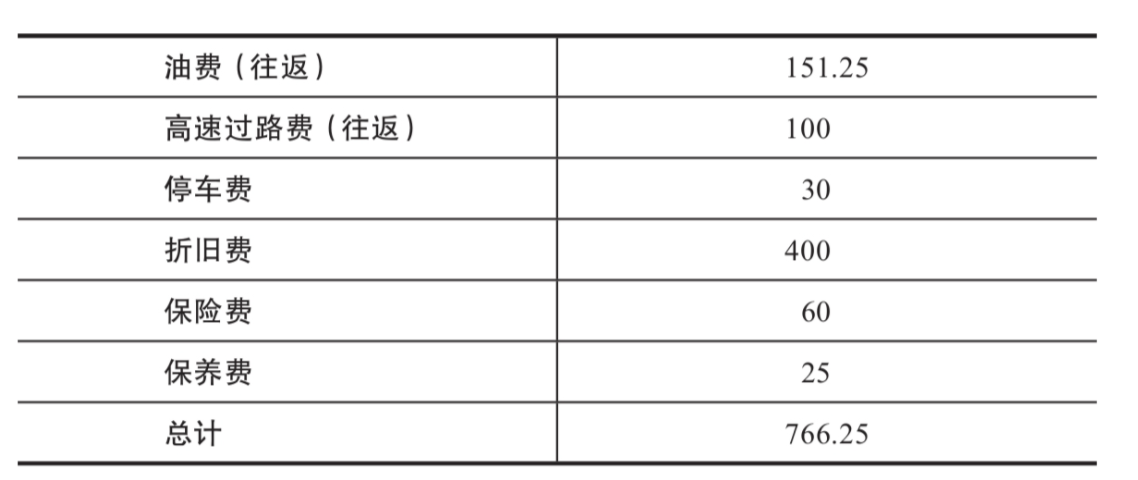

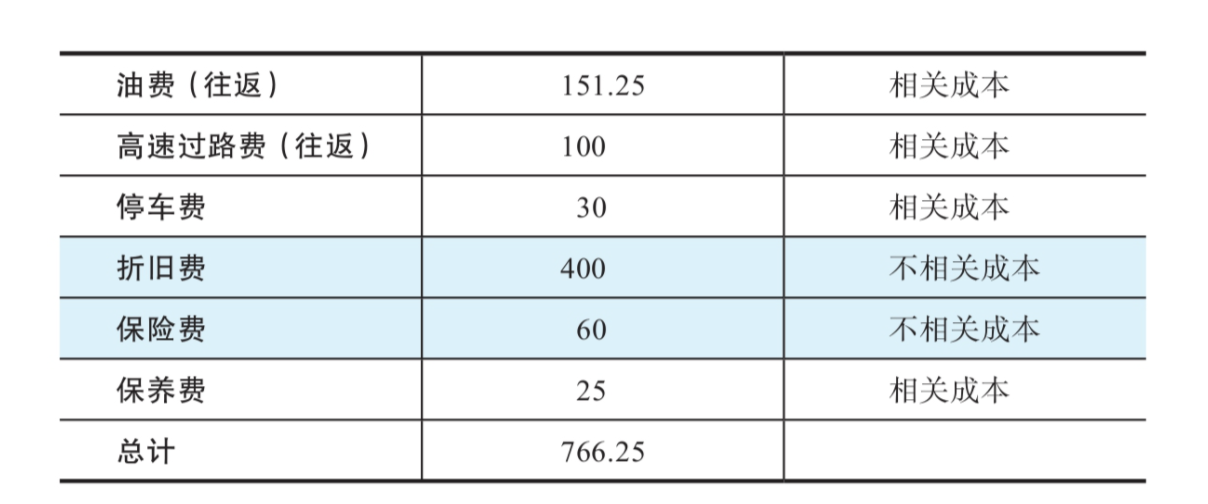

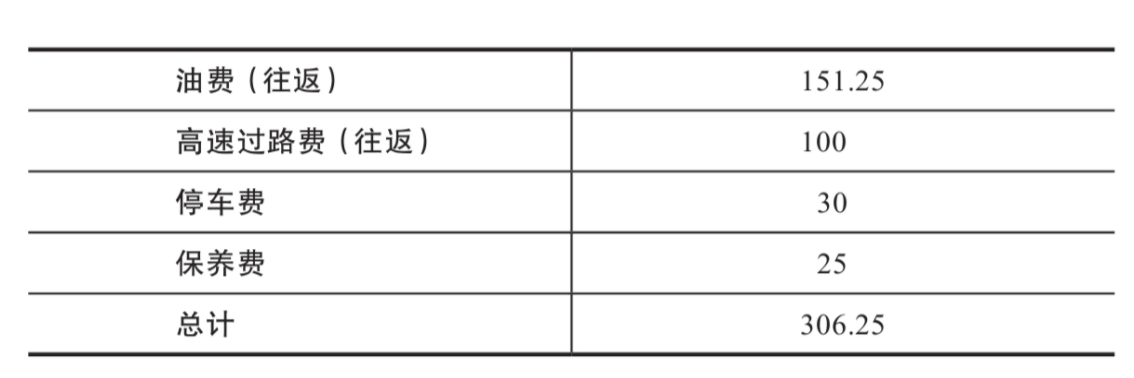

案例:坐高铁还是自驾

普通计算

相关成本与不相关成本计算

相关成本

最后结论:自驾比高铁便宜,其中折旧费和保险费的不相关成本

完全成本法与边际成本法

当面对短期决策时,我们用来分析成本的方法是边际成本法,只考虑相关成本(边际成本)对决策的影响;

而对于长期决策,我们分析成本的方法是完全成本法,所有的成本都要考虑在内

案例:兼职开车还是全职开车

我们再考虑另一个场景:你在一家公司做人力资源专员,上下班兼职做专车司机,载一些顺路的乘客回家。在这个假设前提下,你对收入的期望不会太高,只要收入能够超过变动成本就可以,比如因绕路而额外产生的油费、高速过路费,因为汽车载重增加而产生的油费等。你不需要考虑车子的折旧费和保险费,因为你就算不载其他乘客这些费用也会发生的。如果你觉得开专车比做人力资源专员挣得多,于是想辞职开私家车当专职专车司机,你需要考虑的是你开专车的收入是否可以超过你的所有成本,包括油费、折旧费、保险费、保养费等。换句话说,你需要用完全成本法来重新考虑这笔生意