过去的一个月,2020 年阿里实习生春招正在火热进行中,上周我们也征集了一波同学们关于作品集的问题,收到了同学们强烈的响应

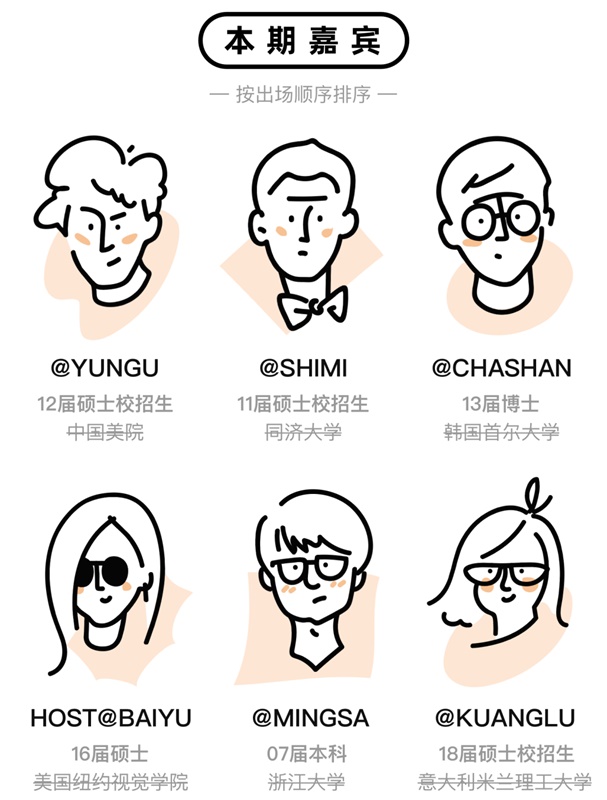

于是在淘宝设计第一期对外的圆桌讨论会中,我们请到了 4 位淘宝资深「体验设计」招聘面试官,以及 18 年校招加入的体验设计师,跟大家说说过来人的心里话。说那些学校老师没教过;毕业的师兄师姐没传达的;你在象牙塔中不曾设想过;一些如何自信走出校园,开启设计工作生涯的诚恳建议…

虽然说找工作是看缘分,但还是要替我们操碎了心的招聘面试官们吼一句:同学,你准备好了,就来试试阿里巴巴

圆桌讨论内容概要

- 招聘官眼中「平平无奇」的作品集

- 校招生的什么能力和品质会吸引我们

- 如何走出校园,踏上工作之旅

内容分上下期,本期我们主要讨论: 招聘官眼中「平平无奇」的作品集

YUNGU:

一般快速看 1-2 分钟,心里就有谱了。能判断同学是有潜力的,后面可以面试的;还是说不用再花时间了。我们可能会一次收到很多份,不能确定一个同学的水平的时候,也会跟其他面试官传阅评估一下,避免自己的偏差或者喜好。

同学问:

简历和作品集放在一起好,还是两个文件好?会不会因为我的学校不够好经验不够多,招聘官可能就不看我作品集了?

YUNGU:

我看到过的比较好的作品集里面,简历放在开头,并且有联系方式或者微信号。一些奖项,学校,主要经历,都会摘出来,不会把简历作品集刻意分开。这样我们即便是看作品集,我们也能够一目了然,知道这是一个怎样的学生。如果提交的是一个网站的话,一定要有个人介绍和联系方式。

SHIMI:

简历为何要和作品集分开?那是因为简历是一个对自我背景概括更精简的版本,是便于交流传播的。比方作品集很大还没下完,简历就可以先看一下。

CHASHAN:

简历就一张纸,因为篇幅有限。不太专业的同学,会表达自己的很多兴趣爱好,或者强调自己会的软件工具等等。

但是特别专业的那种,就会把自己的一些实习经验,特别的想法,或者做过的课题,表达的特别清晰。

HOST/BAIYU:

简历里面项目的细节写的很好。

CHASHAN:

对,譬如研究过哪些小课题,这些课题和你这个公司想要看到的东西是否能 match 在一起的。没有过多冗余的琐碎的信息,譬如一大堆个人爱好。

HOST/BAIYU:

别管自己做过的项目影响力有多大,简历里最好能清晰罗列过往项目经验和细节。

YUNGU:

我基本是电脑看作品集,PDF,网页,视频剪辑都 OK。只要是方便阅读的,能清晰看到信息都可以。

需要注意的问题主要是:文件太大的,打开太慢的,字体太小的,一会儿横排一会儿竖排的,不方便阅读这些…

HOST/BAIYU:

同学们可以在提交或者发给面试官之前,先发给朋友们看看,看看其他人是怎么读你的作品集的,再来判断下自己的作品集有没有中枪。

CHASHAN:

优秀同学的作品集有一个共同点:不管是什么形式,都配有 PDF,好处是什么呢?方便我们在团队内部多人审核的时候,传来传去比较方便;并且手机上浏览很方便。如果是网站的话,海外的同学有的网站需要外网才能看,这也挺麻烦的。

SHIMI:

我作为面试官,还是很注意以同理心的角度去理解同学,看他怎么成长和做设计的。

希望同学们作为设计师,也要有同理心,来想别人是怎么看你作品集的,这样很多错误就不会出现。

比如有的简历就是一个 JPG 图片,里面所有的东西都不能点和复制,都是很基础的问题。

MINGSA:

我补充一点,说个很小的细节,曾经打动过我。比如,你在作品集里留了联系方式,一般是放个电话号码或者微信号。但是,如果你把微信的二维码放出来,我觉得你可能是从我的角度考虑问题,这样大家互相交流也方便。

HOST/BAIYU:

真的是体验无处不在。

YUNGU:我个人而言不会嫌多的,如果真的有充实的内容,放了 50 + 页,我也会认真看完。

只要内容章节性特别强,或者归类特别好,我其实非常愿意看到详实的内容。但如果说你只有十几页的作品集,我反而第一印象是想同学是不是没有料,只有这些东西。对我而言,作品内容多一点没有关系。

SHIMI:

我觉得所谓「重点内容」来自于同学对自身优势的判断,可以把自己值得展现给别人的东西都呈现出来,尤其很多同学有丰富的面向和特质,尽可能去呈现出来。如果盲目猜测评估人想看的「重点」,自己展示的不充分就很可惜。

同学问:

我的作品集里应该只放跟申请的工作岗位相关的内容么?还是各种其他的艺术设计项目都可以?

SHIMI:

我经常和同学聊的是,对校招生,我们核心关注的是同学的「设计素质」和「综合能力」。岗位相关的能力我们会核心关注,但每个同学在设计上也都有自己宝贵的经历和特质,如果不体现出来也很可惜。

另外今天淘宝设计部的团队规模使我们有丰富的岗位和场景,同学从外部也不一定清楚哪些是「工作相关」哪些是「工作无关」的,我们会通过作品去看背后的设计表达、问题解决、流程合作等能力,同学尽情展示自己就好。

MINGSA:

很多人在问套模板的事情,其实模板只是说可以帮大家节省时间。但我们要知道,模板背后,你的设计思考是什么? 模版只是让你暂时看起来很好看,但是如果这个项目你没有真的去思考,那这个模板,其实意义也是不大的。

HOST/BAIYU:

我印象特别深刻,不少设计论坛和作品展示的网站上,挺多都是用一堆斜着的屏幕去展示界面,看也看不清,不知道在展示什么。

MINGSA:

是的,你说的那些模板都是偏视觉展示形式的,可能没有什么设计思考在这里面。所以说同学们要把这个模板拆解一下。比如说纯视觉表达的部分,可以学习好的模版参考下。但关于设计思路,还是得按照自己的思路去做。

YUNGU:

这个模板的问题,其实跟学术汇报的「PPT 的模版」一样。你会发现真正好的汇报很难用模板来套的,非常困难。

前面讲的还是比较到位的,模板提供一个社会的基础标准。这个模版标准大概就是:最低保障线。拿最低保障线去 PK 一个比较 TOP 的职位,显然是不够的。那么这个模板上,你可以自己做一些调整,自己看到这个模板不足,或者看到自己的不足。模板本身我们从不排斥。但同学所有的内容都是模板呈现出来的,都是以最高效率和最不精打细磨的方式来,我们也不太会接纳。

HOST/BAIYU:

比如有海外背景的同学,整个项目都是英文的这种场景,招聘官们阅读会有什么问题么?

YUNGU:

两个方面看外文的作品集都不是一个特别大的问题。一方面本身是我们也具备一定的英文阅读能力。

另一方面,就是你设计的表述,如果只依赖于语言的话,那就说明你的设计感染力太弱了。

本身你整个作品里面的过程、亮点的图文阐述,做的好的话,我们也不用完全借助语言去理解。哪怕你用德文,我们大体也能看得出你在描述一个什么东西。我觉得这个不用太担心。

YUNGU:

我们现在统一来收简历,会碰到一个情况:几个同学来自一所大学,他们在学校可能几个人一组做项目,所以作品集里都出现同一个作品。

这个时候如果两个人都在候选名单当中,就会出现每个人都说作品是自己做的。那这个时候大家一定是务必要真实地反映你在设计作业中的思考和最后的呈现。不会因为说这个作品是他做的,还是你做的,我们就录用谁这种事。

我们比较关注的是:你以一个合作的姿态做这个作品,大概能做到什么样的程度。你的思考路径是怎么样的。你也许只是参与,放到作品集里,但不放在最重要的位置上,这也完全不会影响到你。但如果说中间的环节是有出入的话,甚至我们面试官像侦探一样,判断出同学有一些夸大其词的部分,那是非常非常不利的。

CHASHAN:

是的。同样一个作品,真正优秀学生,他会首先告诉你这是个团队合作的项目,我在里边做的是哪几个点。他会非常坦然,而且能把自己差异化的能力会表达出来。但是不太行的同学往往是希望借助团队的东西,来「扩大」自己的设计能力,这就需要面试官在面试过程中敏锐的 get 到这些点。

HOST/BAIYU:

同学们注意,如果有团队作品,请在作品集上标注清楚会比较好。

YUNGU:

还有一点很重要,我们要看你的「上限」,也要看你的「下限」。比如说你只展出最好的作品,就一个,我们并不知道你平时真实的情况下,在状态不是太好,没有最好的伙伴,最好的课题,最好的导师教你的时候,你自己做一个项目大概是什么水准?

也就是你设计能力的「稳定性」怎么样。

我会看你早期的作品,也会看你巅峰的作品。如果说早年的作品没有达到我们的预期,但是整个进步的过程,思考的过程特别好的话,那就另当别论,我们会客观的处理。但如果是同期的作品,比如都是研究生一年级的两个课题,但作品稳定性有很大的差异的话,我也会抱有一定的疑惑:什么导致同学的手感会差,稳定性会差?

CHASHAN:

关于重点关注的对象,我补充两个维度:一个是相关经验。他有没有相关公司的实习经验。如果有具体的互联网公司实习经验,可以判断他是有一定落地经验,或对商业理解会更深一些,这些同学我会重点关注。

一个是相关专业领域。同样是工业设计背景,有的人的作品只是传统的工业产品造型的设计,缺乏互联网产品的理解;有的人对于交互设计实战层面有着丰富的案例,并对体验设计方向非常明确的, 我也会重点关注。

YUNGU:

当然。有些同学在大三的时候曾经投过,可能当时被拒绝掉,这是非常正常的情况。

因为就像我们现在收到的很多大三同学的作品集还不成熟,但我们会看同学的成长性。

我们系统里可以看到以前的作品和评价,来对比现在他的作品,如果有一个比较大的飞跃和提升的话,我们会认为同学的可塑性也是不错的。

这是一个动态的过程,并不会说曾经在阿里的系统里有面试失败的经历,就一定会判断说这个人好或者不好,这个非常重要。

曾经碰壁的同学,如果有信心,不妨再投一次试试看。

更多求职干货:

欢迎关注「淘宝设计」公众号: