做设计师这些年,我一直有个类似 “闪电侠” 的标签——就是在保证一定质量的情况下,出活贼 tm 快。这个特质最大的好处就是每天可以给自己腾出多一点时间做别的,比如我写文章学习(打 wangzherongyao),这点哪怕是血汗工厂或没事儿也要 996 的福报厂也适用。同时它也是不当狗腿子也能获得不错绩效(认可)的一种特质。

今天这篇脱离理论派纯实用性的和大嘎聊聊:如何提升需求分析及上手能力,降低返工率。

和设计师打交道的 4 个最重要的角色方:产品经理 / 开发 / 你的直属老板 / 你的组内设计成员,每个人都有自己的脾气 / 处事方式以及鸡血程度,每个人也都带着不同的目的性在做事情。磨刀不误砍柴工,先了解合作方,再了解他们提需求的目的,会让你更快 get 到正确的需求点。

举个例子,估计大家都遇到过热衷改需求的产品经理,昨天图出了一半,今天 fu*k 他又要改了!

很多铁汁这个时候会抑制不住掀桌的冲动去直接讨伐产品经理,但实际上建议大家先了解更改需求的原因是什么再做打算。比如:是不是他们老板临时又下达了新的旨意?如果是的话是不是建议他们在和老板确认完需求后再提交设计,又或者可以直接拿统计工时和 prd 返工率导致的整体排期拖延直接与他沟通问题严重性。

最后就算实在不行,建议大家对自己的上级进行清晰的问题反馈,一个好的上级是可以很妥善帮大家解决这些跃级不好解决的问题。不建议在群里硬杠或者直接向他们的老板反馈,因为这样容易制造长期对峙的状态对于我们做任何事情都是百无一利的,所有的交流都尽量以和平相处为主。

再举个例子,老板让铁汁你做个设计自驱的产品优化设计方案 ppt。

上手之前,先分析下你老板要这个 ppt 干啥子。是看你闲的蛋疼给你找点事儿做么?还是测试一下你的能耐?

显然不太可能。

大部分情况下类似的这种产出目的性只有一个:这是给老板的老板看的,让他觉得设计团队有在好好积极的干事情,且还干出了点东西。那么其实这个 ppt 的真实需求方其实不是你的老板,而是你老板的老板(业务线负责人:一个可能压根看不懂设计的人)。这个时候如果你把 ppt 的内容重心放到了设计的细节以及 ppt 的美化上,就很容易躺枪,也就是累了个半死还不落着好(真实发生在我周边的案例)。

因为看不懂设计的人对于这些东西是没有太大感知的。相反,如果你能注重设计与数据的结合,多放一些前后对比案例以及针对用研去做的设计提案就会是完全不同的效果。

在开始着手设计前,我们可以先对需求进行基础分析与规划。首先定义好需求的量级 / 优先级以及排期,接下来就需要根据需求的实际情况判断需要参与的上中下游成员。

举个例子,这里我们收到了一个需求:一个直播 app 需要在原有功能基础上增加一个直播间的类型(情感解忧节目)。

那么我们先快速过一遍 prd 原型,超过 3 个核心页的明显体验改动,外加上 N 种小细节状态以及三级页。基本我们可以判定它属于一个中型量级的页面,排期紧急的话大概在 3 天左右。从原型上看,应该会涉及到交互 / ui / 运营推广设计 / 前端 + 开发这种人员组合。

那么在明白了人员配置之后,需要申请运营推广设计组帮忙设计的部分就需要提前告知给相应的负责人进行提前排期,而对于一部分页面的具体实现方式在不确定的情况下提前和对应技术铁汁沟通。

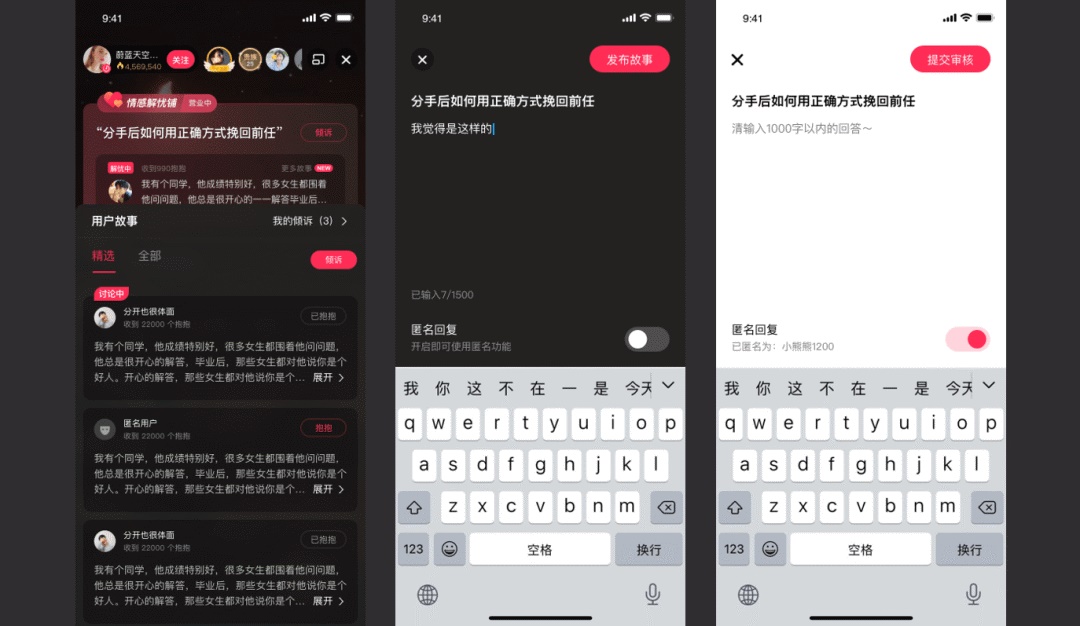

再举个例子,这里我们希望延续在 app 里面沉浸式黑色面板的体验,所以新发布的故事也希望做成和常规白色不一样的深色面板。

但实际上这个新故事发布页面属于非 native 原生的 H5 页面,是由前端铁汁操刀的,实现起来并不像原生页面可以直接设置默认背景色。这种时候很多技术铁汁选择直接忽略这个问题去开发,或者直接告诉你进页面的时候会有一道白闪,巴特,解决不了。接下来设计师们很多也会选择返工重改白色版本。

但更高效且高质的解决方法建议大家先看下竟品和自身 app 里是否有同样情况解决问题的案例,抽出来摆在他们面前就会比较有说服力,通常情况下不是特别难搞的他们也会争取搞定,你也减少了返稿,保障了用户的体验。

这里很多铁汁可能会说,和他们 bibi 半天也许最后的结果还是得改稿子,还不如我直接改了来得快。因此这个问题就又回到了第一点,你得先了解你合作方 / 需求方的秉性,在决定效率优先的前提下这个沟通是否有必要,且控制在多长的沟通时间范围内是性价比最高的。

很多铁汁想知道该用什么样的方法论去控制自己的输出,好达到专业规范且能很好说服他人的目标。其实无论是分析需求优先级的 kano 模型 / 大项目问题挖掘的双钻模型 / 尼尔森十大交互原则还是设计排版的那些格式塔原理,在做真枪实战中你会发现它们就像一个上真战场厮杀的战士带了把华丽的歌舞剧假刀的感觉。

这个原因很简单,因为他们都是通用方法论。实际工作中我们遇到的项目通常紧急且各有不同的诉求,而通用方法论只是我们的一种知识储备,在我们上手设计时会对我们的设计产生基础的正向引导,帮我们规避一些低级的体验错误,比如莫名其变的交互手势设计 or 和 WCAG 色值对比度偏差很大的视觉设计。

但如果我们想要最快速精准的对症下药,那核心武器只有一个——做竞品分析。这里的竞品不是说和你家产品一模一样商业模式的才算,哪怕你家是 0-1 的产品创新,没有垂直类竞品可以参考,也可以挖掘到很多相似的同类竟品分析细节。

在分析竞品的 ui 和交互的同时你可以快速 get 到被验证过的设计方案,还可以补充很多 “不成文的” 经验,比如为什么有的细节大家都是这样的设计,去度娘搜索一下原因,保证你的经验值又增加了 1 个百分点。同时拿线上产品多次试验过的经验来做方案参考是相对风险性低的一件事情,这个对于产品和技术也有一定的说服力。

但这里有个特别需要注意的事情,很多铁汁做竞品分析做着做着就变成了抄竟品?

其实没有什么创新是真正的从 0-1,哪怕汽车的创造也是建立在马车基础上的,因此该如何有效的做竞品分析,青出于蓝而胜于蓝,是个非常大的课题。

这里简单来说分为 3 步:

- 确定哪些是垂直竞品,哪些是同类竞品

- 对多个垂直竞品进行深入剖析与比对(具体模块的框架 / 交互 / 视觉样式)

- 结合与产品的沟通,判断怎样的升级或过渡带更适合自己产品的设计。

害,说好的以后不写长文这里又快超字数了。详细版的竞品分析教程内容太多了,要是有铁汁需要的话点个 “赞” 让我知道,我们下篇再贱咯~

欢迎关注作者的微信公众号:「Nana 的设计锦囊」

https://www.uisdc.com/demand-analysis