大家好,欢迎来到《给少数派的写作建议》系列。

当你确定好选题,收集好资料,于是马上就开始你的创作,但是随着写作进度的不断深入,你可能也会遇到不少在动笔之前未曾设想过的问题:

- 文章逐渐偏离主旨,花费了太多文字在一些相对不太重要的地方,写作激情在这个过程里慢慢丧失;

- 不知道还要写多少,对未完成的部分逐渐心生恐惧,于是在畏难心理的挣扎中放弃了完成这篇文章;

- 随着写作的推进,有些原本设想好的内容在写作中遗忘了,有一些临时想到的内容又被塞进了文章;

- 文章结构混乱,写完自己读起来都会很觉得不知所云。

相信我,这些问题不只有你会遇到,很多写了一段时间的作者也会有类似的问题。解决这一个问题的方法也很简单,在开始真正下笔之前列出大纲。

为什么我们需要大纲

首先让我们明确一件事:列大纲是一种帮助写作者顺利完成文章的手段,而不是目的。

围绕着「写作前是否需要列大纲」这一话题,常常有两种论调:

- 「我」不需要大纲,灵感来了就可以一气呵成地写完;

- 大纲没什么实际作用,反正写作过程中「我」也会看情况修改文章结构;

对于第一种观点,我知道有完全不打草稿,能跟着「直觉」走就能完成全篇文章的作者。但是对于刚开始尝试写作的人来说,「靠灵感完成一篇文章」是一种可遇不可求的状态,更常见的情况,是遇上上文所提到的问题,写作过程中很难把握文章的结构和脉络。因此,那不妨用上小学就学到的大纲,在写作前为自己的文章提前铺设好轨道,为正式写作做好准备。

对与第二种观点,其实是把大纲错误地看作一种约束内容的框架。对于写作来说,大纲主要起到的两个作用还是:

- 聚焦中心;

- 观察未来文章全貌。

通过列大纲,可以帮助你聚焦文章的中心,让你更好地让各个段落都始终紧贴选题,让整个文章看起来「言之有物」,还能在出现偏离主旨征兆出现之初就可以进行预防,减少不必要的精力浪费。

观察全貌则可以帮你确定文章每个部分的逻辑关系,让整个文章「言之有理」,同时还可以提前对想写的内容进行检查,甚至可以记下一闪而过的灵感。

在前两篇文章中,我们讨论过写作前应该先确定文章的目标,以及收集素材的重要性,列大纲其实就是将这些想法落实在实际文章的一种方式。它既可以帮助我们理清文章的主要信息,又可以将诸多素材合理的排布。如此一来,你遇到上文中列举的没有大纲时可能遇到的问题的概率,就能大大降低。

如何开展一个大纲

当我们谈论大纲时,可能你会理解为要写成一份思维导图,或者是用到类似 Workflowy 的清单式文档。

其实恰恰相反,我们更建议你从一个点出发,从下而上地梳理出文章的「大纲」。

基础大纲

一份好的大纲,是需要不断迭代,加上需要随时记录突如其来的灵感,可以随时记录和修改的软件就非常重要。就拿 iOS 平台举例,无论是 Drafts 这样速记软件、Notion 这样的跨平台笔记软件、Taio 这样的剪贴版管理器甚至是 Todoist 这样的待办事项,都可以拿来进行大纲,它们都有类似的特点:

- 打开即能输入,可以随时修改;

- 可以在不同的设备上同步;

- 可以按照一定的层级组织大纲。

因此大家可以根据常用的平台自行挑选软件。

当我们有了合适的软件,一旦来了灵感我们所要作的事情就是把灵感记下来,无论长短,甚至是几个能在日后帮助你回忆那一刻想法的关键词就可以,这就是基础大纲。

以我的文章《选购电子产品时必须看懂的概念:详解数字世界里的色彩》为例,在一开始我只知道我想写科普色域,但「哪里开始」确实是一无所知,所以我只在 Drafts 里写下了「色域到底是什么」这个问题,并对此引出了和色域有关的一系列关键词,最后在 Drafts 里形成的基础大纲长这样:

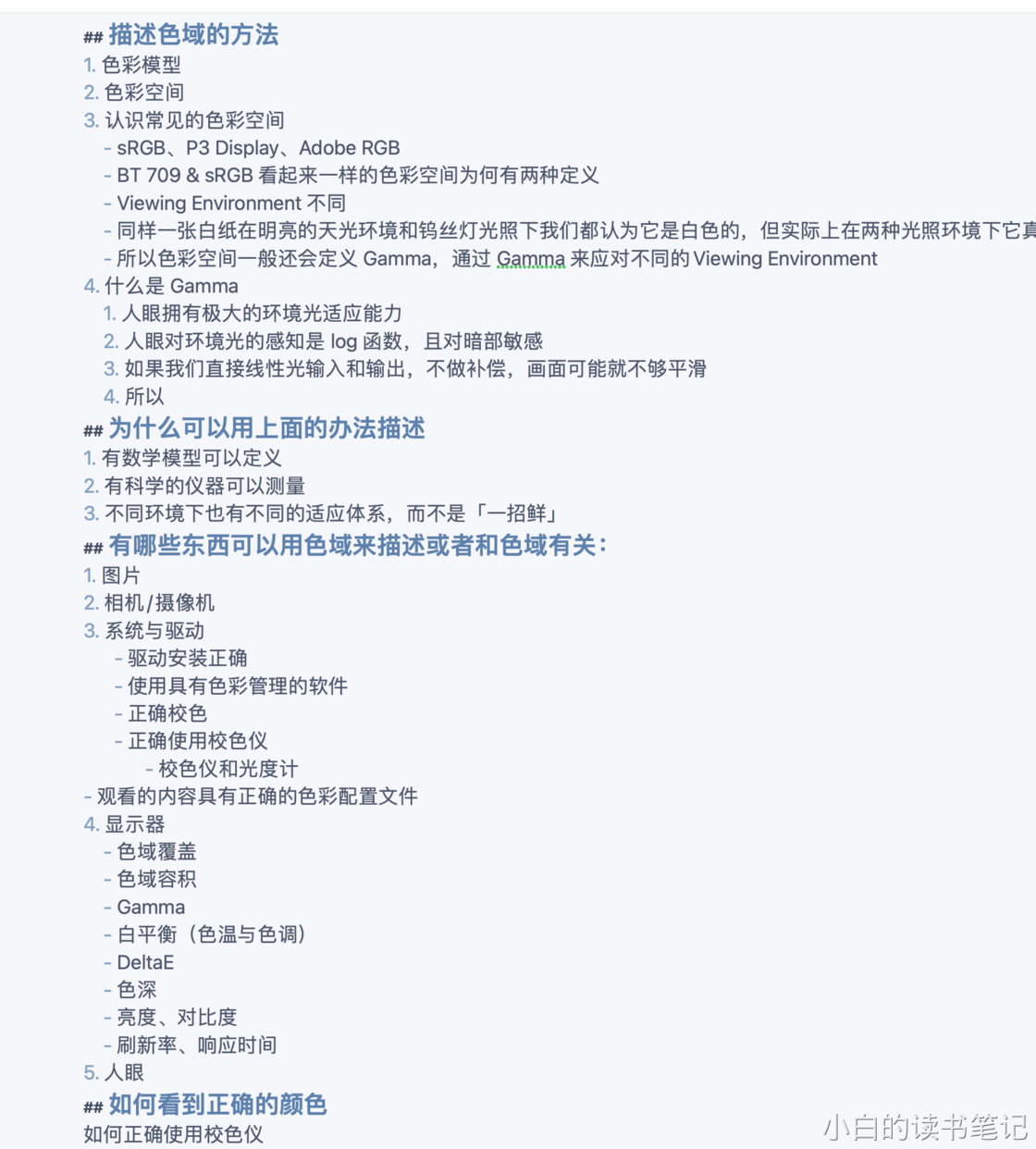

这个大纲包含了是什么(What)、为什么(Why)、在哪里(Where)以及怎么做(How),这 4 个能够解释和「色域到底是什么」相关的问题,但这份大纲依旧不能帮助我开始写作,因为里面不确定的答案太多了,每个到底要写多少我心里也没有底。

拓展大纲

所以有了基础大纲,我们接下来要做的事情就是拓展大纲和组织逻辑了。

拓展大纲要做的就是把关键字拓展成具体的词组,这些词组可能是你收集到的资料、你的观点甚至是你还未明确的想法,把所有你想写的内容全部写下来。

依然是以我的文章《选购电子产品时必须看懂的概念:详解数字世界里的色彩》为例,通过上一篇内容介绍的方法收集资料以后,我也可以用资料填充上面的基础大纲了。

可以看到,可以写的点有很多,全写在一篇文章里写作负担会很大,这也是不少人最后「咕咕咕」的主要原因之一,所以我打算拆成 2-3 个单篇。而且仔细观察,发现有不少内容会互相引用,到底先写那一部分也是一个问题,所以我们接下来要做的事情就是组织逻辑了。

说是组织逻辑,实际上你要做的就只有按照一定的方式去整理逻辑关系。这不仅可以让你在写作时更清晰地展开和扩充全文,还能够让你正确地分配精力到更重要部分上(或者说是适当省略不需要的地方),还可以提前埋设那些可以引起读者的内容,让他们更想往下读。

以少数派文章的文章为例,文章类型大部分都可以归为说明文,而说明文的逻辑依次不外乎:引入、过渡、陈述、总结这四个阶段。

以我派的《重置并非万无一失:设备转手前不能忽视的一件小事》为例:

- 引入部分,采用了一段新闻,这可以把读者带入话题;

- 过渡阶段,引入了自己思考后的观点,并抛出吸引读者的问题;

- 在陈述阶段,详细解释了为什么会泄露隐私的主要原因以及各个平台的有关对策;

- 在总结阶段,把之前抛出的问题简单进行了回答。

而所谓的「列大纲」,其实就是组织出了文章的四个阶段,并将合适的素材安置其中。你不需要过多地考虑文章的细节,例如观点的表述方式、陈述部分的遣词造句,只需要将文章的结构理清,就是一份在写作阶段能帮到你的大纲。

最后,在拓展大纲和整理逻辑的阶段,电子化也能够省下不少的精力。首先是你只需要用回车就可以随时插入新的内容,或是通过简单拖动和缩进就可以改变层级关系;其次就是你可以随时撤回到以前的大纲版本,查看过去的想法是否更合适;最后借助数字化的大纲,还可以使用数字列表的样式让你的大纲看起来更齐整,适合部分需要对外分享的场景。

小结

经过本文的介绍,想必你已经认识到大纲的作用和使用场景。所谓「大纲」,并不一定要「大而全」,其实可以从一个灵感,找到文章的关键词,进而拓展从具体的词组,再到文章的逻辑结构。

然而,在实践中你会发现,无论是列大纲还是写文章,其实最难的一步就是梳理文章的结构,特别是对于写作新手来说尤为困难。

所以,从下一篇开始,我们将介绍三种常见的文章结构,让你面对不同的写作场景时,有一个基础的模版可以参照。