如果你所在的公司已经有明确的职级体系,那么深刻理解职级体系的特点,有利于你设定合理的晋升目标和规划。这样你就能避免因为急于求成而心浮气躁,或者因为埋头苦干而错失晋级的机会。

如果你想跳槽到心仪的公司,那么全面了解对方的职级体系,有利于你合理地进行自我评估,在面试的时候拿到更好的定级结果和薪资报酬。

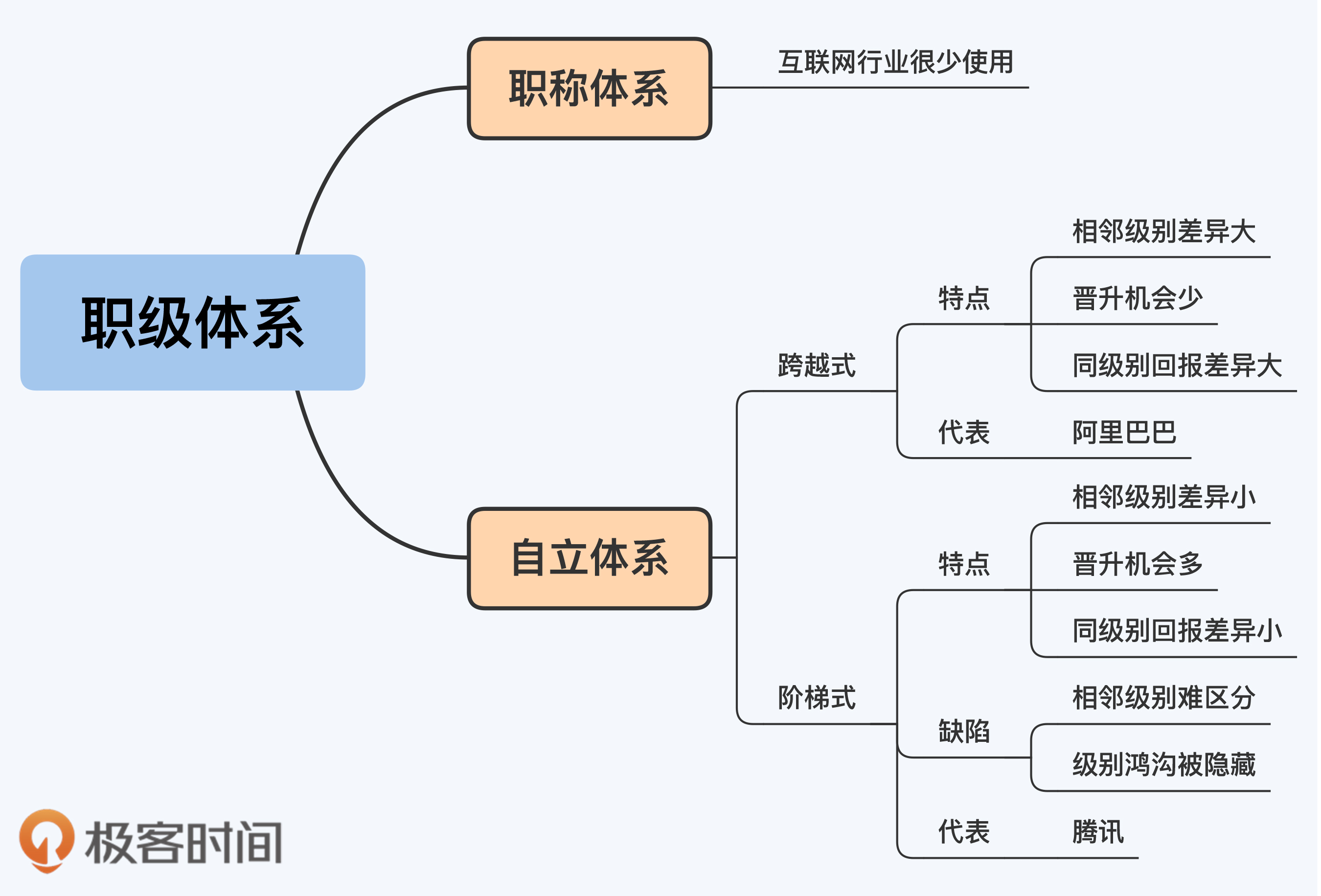

职级体系:

- 职称体系

“职称”的正式名称是“专业技术职务任职资格”。常见的教师、医生、会计和律师等职业基本上用的都是这套体系。

- 自立体系

互联网公司用的往往是这种方式,也就是说,公司自己制定完整的职级体系,内部评估员工的级别,并根据职级体系设计相关的薪酬福利等激励机制。

虽然自立体系可以灵活多样,但是从本质上说,基本上都是按照以下方式设计的:

- 职级体系划分为专业线和管理线,专业线指员工在某个专业领域晋升,管理线指员工在管理岗位晋升。软件行业的研发、测试、运维、产品经理、运营、UI/UE、HR 等都属于专业线晋升。

- 专业线按照其设计特点又可以划分为两类,那就是跨越式职级和阶梯式职级,涵盖了从毕业生到业界精英的各个级别。

- 管理线一般不会再分领域,而且你在专业线达到一定级别后,才能转管理线发展(例如某公司规定专业线要达到阿里 P9 级别才可以选择转管理线发展)。这样做的目的在于鼓励员工积累足够的专业技能,而不要变成只会发号施令开会写报告的纯管理者。

- 以前也有公司尝试专业线和管理线双通道发展的模式。但是这种模式被实践证明存在很多问题,比如投入大、不好评估员工能力、外行管内行等,所以现在已经很少用到了。

跨越式职级

简单来说,在这个体系下两个级别之间的差异很大,就像有一条“级别鸿沟”,你需要用很大的力气才能跨越这条鸿沟。

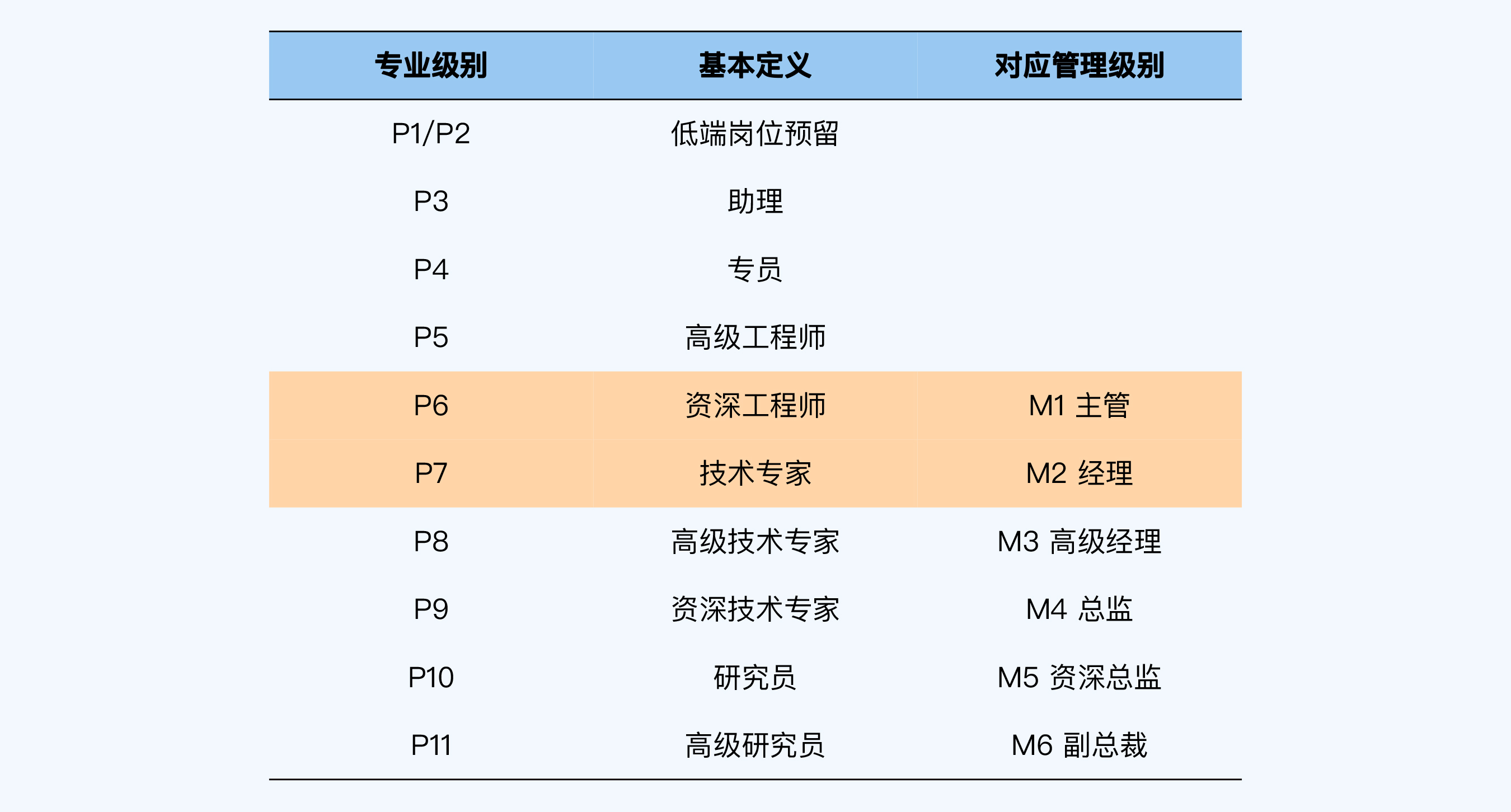

下面这个表格总结了阿里职级体系的级别设置和基本定义:

网传阿里职级体系表

以技术人员为例,本科应届生初定级是 P5;随着能力和经验的积累逐步升级,大部分人可以升到 P7;能够升到 P8 的人已经是很厉害的了,而能够升到 P9 的,虽然不至于凤毛麟角,但也算得上是百里挑一,我工作十多年也就是 P9 而已;至于 P10 和 P10 以上的级别,往往可遇不可求,能升到这个位置的都是业界响当当的人物了。

表格中 P6 和 P7 标了黄色,也是说明绝大部分工程师是处于这两个级别。

这种职级体系有什么特征呢?

- 相邻两个级别的差异比较大。

- 晋升的机会比较少

- 同级别的回报差异是比较大的

**

有的公司为了区别同级别不同能力的人员,在招聘的时候还会有一个档位区分,比如分为“ABC”或者“初级 / 正常 / 优秀”等细分档位。这样做的主要目的在于帮助 HR 确定合理的工资区间。

阶梯式职级

阶梯式职级,简单来说,就是两个级别之间的差异不大,就像台阶一样稳步提升。

目前国内采取阶梯式职级的公司主要有腾讯、华为和(2020 年调整前的)美团等,其中,腾讯的职级体系是典型的阶梯式职级。虽然腾讯在 2019 年对职级体系进行了调整,不再按照之前“2.1/2.2/2.3”这种方式进行命名,而是改为“6/7/8 级工程师”,但这并没有改变它阶梯式职级的本质。

下面这张表整理、对比了腾讯的新旧职级体系(来源):

本科应届生定级一般是 1.2,研究生是 1.3;毕业 1~2 年社招是 2.1~2.2;毕业 3 年及以上社招是 2.2~2.3;从 T3 开始就不能简单地按照工作年限推断了,因为 T3 以上的评级主要看能力和水平。

阶梯式职级具体是怎么设置的呢?主要通过两个指标:职级和职等。

还是以腾讯为例,职级就是“工程师”“高级工程师”这种明显的级别划分,这一点和跨越式职级基本类似;职等就是每个职级内部细分的不同等级,例如同样都是“工程师”,还会划分为“2.1/2.2/2.3”3 个等级(有的公司用 ABC 来表示,例如 2A/2B/2C)。

阶梯式职级的特征:

- 相邻级别差异小

- 晋升机会更多

- 同级别的回报差异不大

阶梯式职级的缺陷:

- 很难客观地定义和评估两个等级之间的差异!

- 当出现跨级晋升的时候,其实还是有“级别鸿沟”的

小结