10000 小时定律意味着什么?

1. 成为专家需要 10 年

单纯说 10000 小时,我们可能没有一个直观的概念。其实艾利克森在“The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance”这篇论文中总结前人的研究成果时,曾经提到过一个 10 年定律:

如果一个作曲家从 6 岁开始练习,那么他的第一个成名作品发表时间不会早于 16 岁;如果他从 6~9 岁开始练习,第一个成名作品会在大约 22 岁左右发表。

2. 5000 + 5000 不等于 10000

10000 小时定律所说的“成功”或者“成为专家”,是指在某一个领域,而不是所有领域一通百通。

分别在两个不同的领域投入了 5000 个小时的人才,在专业度上比不过专注在某一个领域投入了 10000 个小时的专家。所以,分清楚同一个领域和不同的领域是很重要的。

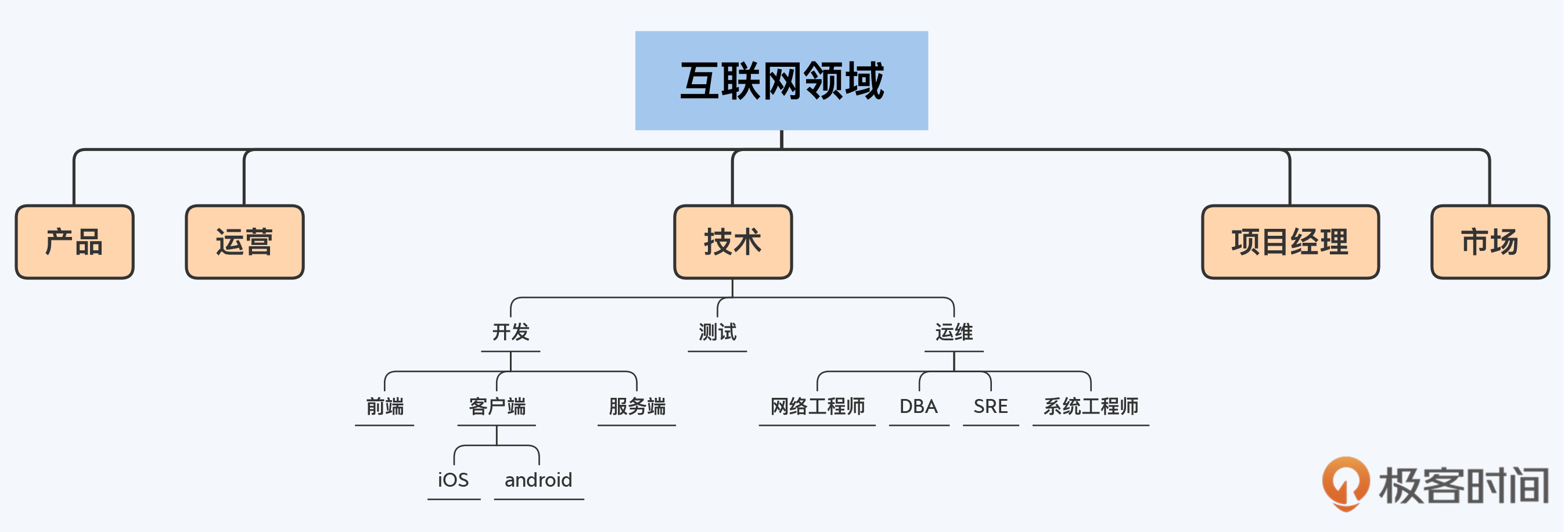

互联网行业的领域划分

我建议在三级领域这个级别进行投入。因为判断是不是同一个领域的方法,就是看面对的问题和采取的思维方式是否类似,至于工具本身,并不是区分的标准。

- 以客户端领域为例,无论是 iOS 开发还是 Android 开发,面对的问题都是如何在移动设备上做好和用户的交互,都需要考虑用户交互、App 性能优化和 App 生命周期管理等。

3. 工作时间外也要主动提升

工作中的很多时间都是在做一些重复的事情,只是让已经掌握的技能变得更熟练而已,边际效益是越来越低的。所以,工作 1 个小时不等于学习 1 个小时。

- 这就像你练小提琴,每天都只练习《生日快乐歌》这个曲子,就算练 10 年也不可能成为专业小提琴手。你必须先练习某个难度的曲谱,熟练后再来练习下一难度的曲谱,这样逐步提升难度,最终才能成为专业的小提琴手。

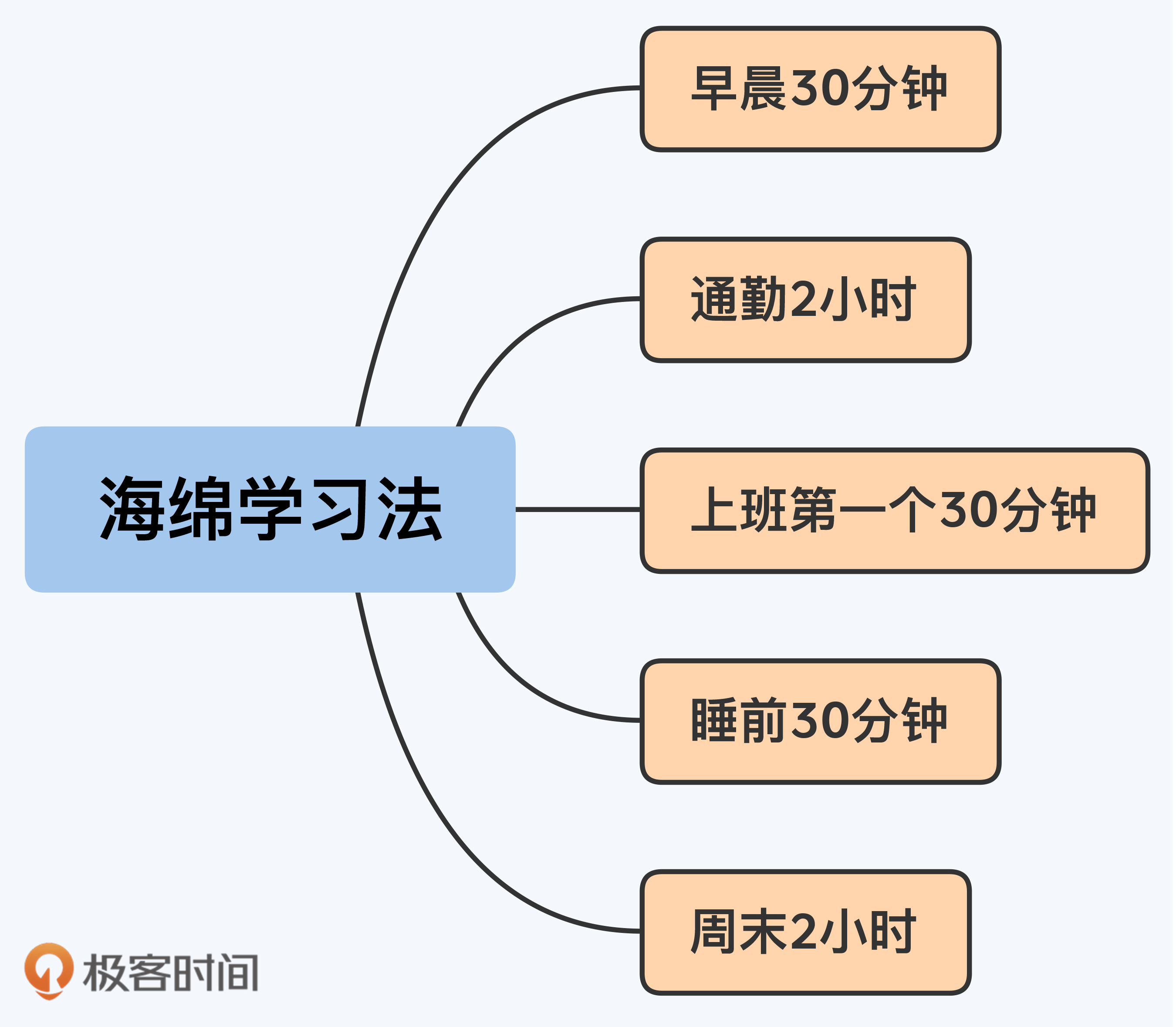

海绵学习法

海绵学习法的关键就是“挤时间”。它既不需要我们放弃所有的休闲娱乐,也不需要在累成狗的时候强行“打鸡血”逼着自己去学,而是让我们通过长期坚持的方式,达到“积少成多、聚沙成塔”的效果。

早晨 30 分钟

首先,我们可以把起床的闹钟提前 30 分钟,比如原来 07:30 的闹钟可以改为 07:00。不用担心提前 30 分钟起床会影响休息质量,习惯以后,早起 30 分钟不但不会影响一天的精力,甚至可能反而让人更有精神。

- 早起的时间可以用来看书,30 分钟基本上足够看完一本书的一个章节了。

通勤 2 小时

你可以根据通勤方式选择对应不同的学习方式。如果做公共汽车或者自己开车上下班,可以听书籍和线上课程的音频;如果坐地铁,除了听音频,也可以看电子书和线上课程,要是有座位,还可以看纸质书。

上班第一个 30 分钟

刚到工位的第一个 30 分钟(或者开完晨会后的 30 分钟),这时候一般也没什么会议,也很少有人来打扰,大脑又是最活跃的时间,所以学习的效果非常好。

睡前 30 分钟

大部分人在睡前都会进行一些休闲娱乐活动来放松自己,比如玩游戏、追剧、看电影、刷短视频等。对于忙碌了一天的劳动者来说,适当的放松是必不可少的,我们不必完全放弃这些活动,只需要从中挤出 30 分钟就行了。

周末 2 小时

大部分人周末都会安排一些耗时很长的活动,比如购物、逛街、聚会、看电影、旅游和睡懒觉等。只要你有意识地挤时间,很容易就能挤出 2 个小时,比如购物、逛街和聚会的时候控制时间、早点回去;减少一些“无效社交”的时间;旅游的时候做好时间规划;本来准备睡 10 小时懒觉,改为睡 9 小时……

周末确实应该挤时间用于学习, 时间不应该都玩.

关键还是意志力

这些方法对你原来的工作和生活影响很小,但只要长期坚持,积累的时间规模和个人的成长速度都是非常可观的。我通过这种方式,一年阅读的非技术书籍可以达到 80 本以上,技术相关的书籍可以达到 20 本以上。

当然,这些方法仍然需要我们稍微克服一下人性的弱点,只是用不着“头悬梁锥刺股”这样夸张而已。但是如果你连少打一局游戏、少刷一集剧这样的意志力都没有,那么无论多么有效的方法对你来说都是没有意义的。

小结

- 按平均每天投入 3 小时计算,10000 小时定律意味着,成为某个领域的专家需要花费 10 年时间。

- 不同的领域,面对的问题和采取的思维方式也不同,投入的时间是不能叠加的。

- 上班时间不能直接等价为有效的提升时间,我们每天下班后还应该主动投入 1 个小时来学习。

- 海绵学习法不需要完全放弃休闲娱乐,也不需要强行打鸡血,只需要稍微克服一下人性的弱点,长期坚持,积少成多。挤时间的来源包括早晨 30 分钟、通勤 2 小时、上班第一个 30 分钟、睡前 30 分钟和周末 2 小时等。