10000 小时定律的发展史

在 10000 小时定律的发展过程中,一共有 3 个不得不提的关键人物,他们分别是本杰明·布鲁姆(Benjamin Bloom)教授,安德斯·艾利克森(Anders Ericsson)教授以及作家马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)。

布鲁姆:长期大量的练习

研究发现,对于大多数成功人士来说,最重要的因素是家人的鼎力支持、长期大量的练习和专业老师的指导。但是对于“长期大量的练习”这个因素,布鲁姆没有明确研究出“长期”到底有多长,也没有提出“10000 小时定律”。

艾利克森:10000 小时练习时间

但是,他也没有提出“10000 小时定律”。

格拉德威尔:10000 小时定律

后来,加拿大作家格拉德威尔根据艾利克森的论文结论,提炼出了“10000 小时定律”,也就是说,要想成功就必须要有 10000 小时的投入。

2008 年,格拉德威尔把他的观点写进了新书《异类:不一样的成功启示录》(Outliers: The Story of Success,以下简称《异类》)。这本书上架以后,雄踞《纽约时报》排行榜榜首 20 个星期,半年时间北美销售量超过了 100 万册,从此“10000 小时定律”广为人知。

10000 小时定律剖析

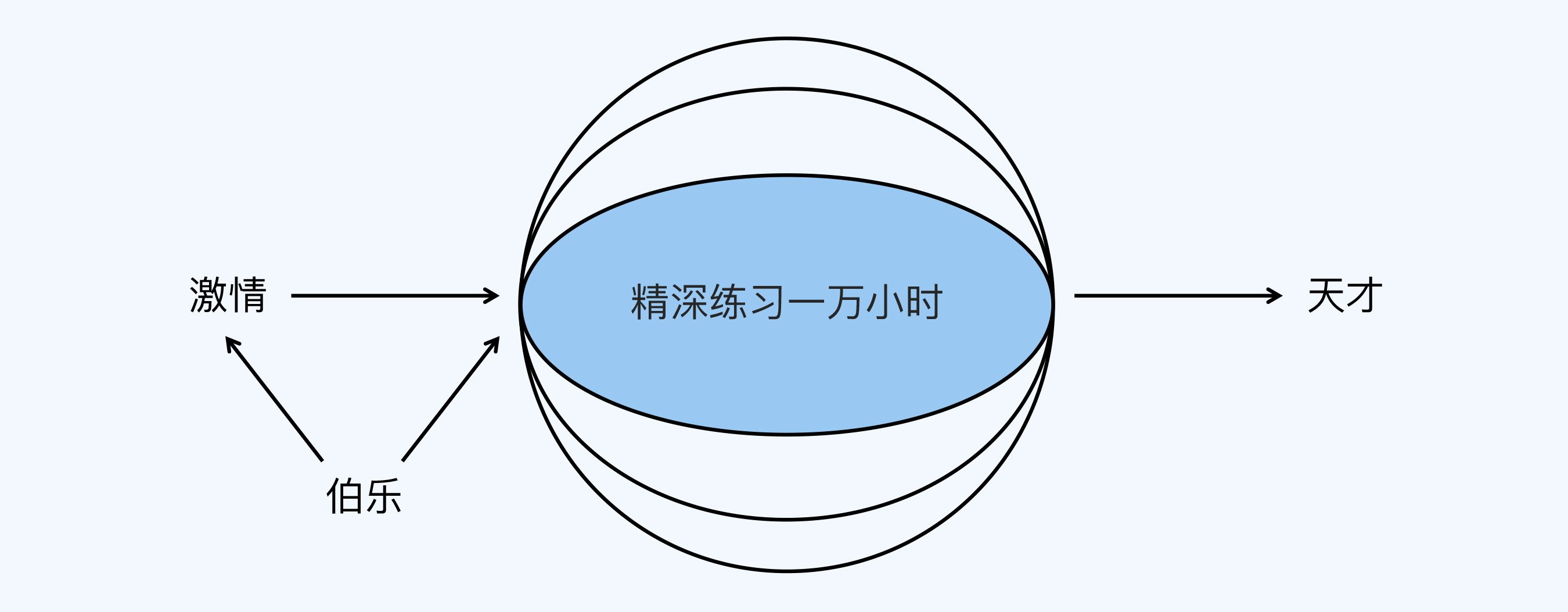

要想通过 10000 小时的练习成为专家,还有几个关键的因素也不能忽略。美国作家丹尼尔·科伊尔的《一万小时天才理论》这本书就做了很好的总结:精深练习、激情、伯乐三个因素是 10000 小时定律的关键。

- 精深练习:你需要设定努力的目标,然后挑战自己的能力极限,不断地重复练习更高要求的技能才能提升自己。写 10000 小时“Hello world”不会让你成为编程高手,唱 10000 小时《两只老虎》也不会让你成为周杰伦。

- 激情:10 年 10000 小时的持续投入并不是小菜一碟,而是一项非常大的挑战,靠外力的强制或者自我意志力来强迫达成是不可能的,必须要有个人的激情作为持续投入的动力。所以你自己要喜欢这件事情,能够从中感受到快乐和满足。

- 伯乐:每个领域都有大量的经验教训积累,单纯靠学员去试错来找到所有这些经验和教训是不可能的,需要有伯乐对学员进行观察,然后指出需要改正的地方和练习的方法,这样学员才能够快速提升。

互联网技术领域如何落地?

没有伯乐怎么办?

- 第一种方法是在团队内部找导师,不一定是主管,同事中的高手也可以。在代码 Review、设计评审和方案讨论的时候,拉上导师一起参与,给你提建议。

- 第二种方法是看书和学习线上课程。书籍和课程都是作者对知识和技能的一次梳理与整合,对经验和教训的一次总结和传承,所以购买一本书或者一门课就相当于请了一个教练,虽然它不能提供实时和具体的指导,但是我们可以通过它来详细地了解一个领域。

- 第三种方法是参加行业会议。行业会议会邀请行业内的专家来进行分享,每个分享主题也都是很有价值的经验总结,对你的提升具有指导意义。

- 第四种方法是参加线下的训练营

技术变化太快怎么办?

- 很多基础的技术是不会频繁变化的: 操作系统、数据库、浏览器、网络

- 新技术往往是在老的技术基础上进化出来的

如果没有足够的经验积累,也就无法推陈出新。

20 小时学习法

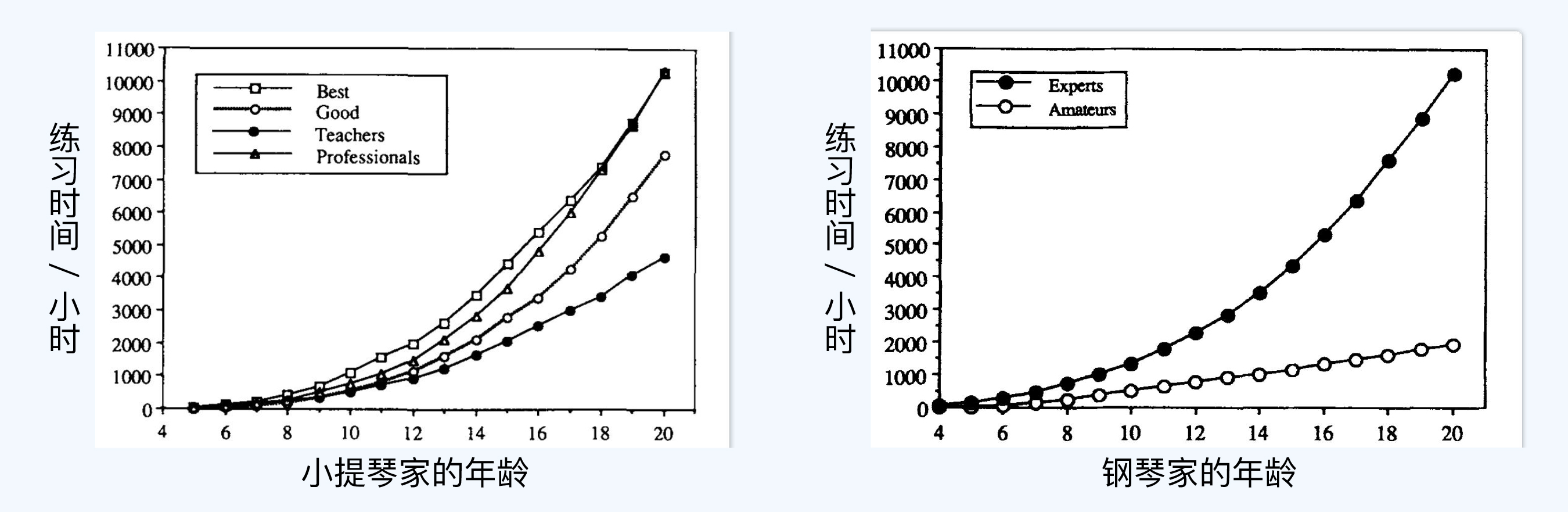

10000 小时定律关注的是怎么成为顶尖的领域专家,比如小提琴家和钢琴家等。但是无论在日常生活还是工作中,我们都不可能在每个领域都成为专家,更多的时候只是想熟练掌握一门技能而已。

**

- 比如我们大部分人学开车,只是为了上下班通勤、节假日旅游或者当司机赚钱,而不是成为 F1 赛车手;

- 大部分技术人员学习 Redis,也只是为了学习原理,方便在项目中使用,而不是想成为 Redis 的开发者。

美国学者乔希·考夫曼(Josh Kaufman)在《关键 20 小时,快速学会任何技能!》(The First 20 Hours: How to Learn Anything… Fast!)这本书中指出:如果学习目的不是“学精”(成为专家甚至大师),而只是“学会”(知道怎么用),那么只要花 20 小时,就可以快速掌握一项新技能。

“20 小时学习法”,分为四部分:

- 分解步骤:把技能最大程度地细分,分成若干小步骤。

- 充分学习:基于分解步骤得到的小步骤,逐一练习。

- 克服困难:克服练习过程中的各种困难,包括生理、心理、情绪、工具、环境等。

- 集中练习:至少用 20 小时集中学习最重要的小步骤。

精选留言

sugar

回答思考题: 作为职业码农干了5年,一直在BAT,目前级别是p7。如果把本科计算机系4年时间也算上,投入在纯技术方面学习和实践(不能按工作日8小时算,因为有一半时间在开会、paperwork、和pm或其他岗位扯皮,自我感觉这些对技术能力的提升是无效的)总共算下来大概7-8千小时。目前级别是BAT大厂p7,不敢说专家,不过确实自己在技术领域里几乎没有盲区了,也有自己长期深耕的一些技术领域。 目前比较大的感受是,对这个级别以及高于p7级别的同学来说,想寻求码农职业生涯里进一步的“成功” 好像已经不能依靠华仔在本节课中提到的:“看书、线上课、conf、训练营”等等方式了,甚至很多书的作者、课程的老师其实可能也是大厂p7-p9这个段位(至少目前我很少见到p10以上带培训班或者线上课)。进一步的“成功”似乎需要拓展技术影响力、认识更多非技术岗但在其他领域有所积累的朋友(比如互联网公司的产品运营bd)不知这方面的内容,华仔在后续课程中是否有加餐的计划呢?嘿嘿嘿

作者回复: 5年到P7算正常水平,不过你的时间折算应该没有8000小时那么多,如果你一直保持学习和提升,平均1年算1000小时差不多。

P7这个级别并不是不能通过“看书、线上课、conf、训练营”来提升自己,而是要看更有深度的书,跟偏方法论的线上课,同时光自我学习还不够,还要有机会应用这些,所以你会觉得光自己学好像是不够的。

当然,进一步成功在职业发展上就是“晋升”了,确实不能只靠自我提升就够了,还要有机会,这就是前面P8级别讲的内容。

要获取机会就要有影响力,影响力来源于你的专业度、拿到的结果、综合能力;所以除了继续提升自己的技术能力外,确实要多提升自己管理和业务的能力,多跟产品运营等上下游打交道。