国际原子时(TAI)

原子时AT,是以物质原子内部发射的电磁振荡频率为基准的时间计量系统,原子时秒长定义为铯-133原子的两个超精细能级间在零磁场下跃迁辐射9192631770周所持续的时间。原子时的精度高达10秒,是目前最准确的时间频率系统,也是均匀的时间系统。

原子时的初始历元规定为1958年1月1日世界时0时,即规定在这一瞬间原子时时刻与世界时刻重合。但事后发现,在该瞬间原子时与世界时的时刻之差为0.0039秒。

国际时间局BIH综合了世界各地实验室原子钟时间测量数据,最后确定的原子时称为国际原子时(TAI)。

1967年起已用国际原子时TAI代替力学时TDT作为基本的时间计量系统,但在天文历表上仍用力学时。1976年的第十六届国际天文学联合会决议,从1984年起天文计算和历表上所用的时间单位,也都以原子时秒为基础。

力学时和原子时系统更替的时间直接影响了协议地极的规定,间接影响了目前主流大地坐标系地极时间历元的选定,比如WGS-84(历元1984),1980西安国家大地坐标系(历元1968)等。

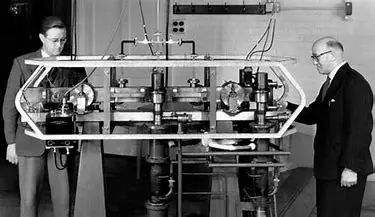

世界上第一台铯原子钟

GPS时(GPST)

GPS时是由GPS星载原子钟和地面监控站原子钟组成的时间系统。

TAI是全球范围240台原子钟维持的时间系统,GPST是由数十台原子钟维持的原子时,两者保持19秒的恒差。

北斗时(BDT)

我国的北斗系统(BDS)采用的时间基准为北斗时(BDT),它是一种原子时,起始历元为协调世界时(UTC)2006年1月1日0时0分0秒,BDT和GPST存在14秒的差。

北斗系统用的原子钟