动画的起源与发展

动画的起源

动画起源于人类用绘画记录和表现运动的愿望。随着人类对运动的逐步了解及技术的发展,这种愿望成为可能,并逐步发展成一种特殊的艺术形式。

早在远古时期,人类就有了用原始绘画形式记录人和动物运动过程的愿望。现存资料表明,这种尝试可以追溯到距今两三万年前的旧石器时代。西班牙北部山区阿尔塔米拉洞穴内大量石器时代留下的壁画痕迹,就已显示出人类潜意识中表现物体动作和时间过程的欲望。

在这些绘有许多动物形象的壁画中,有一头形象生动的野猪非常引人注目,在它的身体下方,前后各画有四条腿,其位置分布使画面上的野猪产生了奔跑状的动感视觉。

在这样的一幅画面上,把不同时间发生的动作画在一起,反映了人类对“运动”概念的理解和表现的探索,这就是动画的最初现象和形态,如图1-1所示。

动画的形成

公元前两千年的埃及古墓壁画中,已绘制出描述劳动生产的连续画面,人物形象生动,且动作连续有序。

这种把不同时间发生的动作通过分解分别画出来,使绘画产生了运动和时间的效应,反映出人类对动作连续表现的愿望

在达·芬奇著名的黄金比例人体几何图中,也存在着动画现象的痕迹。它是通过重复绘制人物四肢不同的位置,使人联想到运动状态的人体动作,如图1-3所示。

动画的原理为“视觉暂留”现象。

视觉暂留现象是人眼的一种生理现象,人眼在观察景物时,光信号传入大脑神经,需要经过约0.05~0.2秒这样一段短暂的时间。光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,这一现象则被称为“视觉暂留”。

例如:在房间里把灯关掉,拿着手电筒快速地旋转,会看到一个光环;

把一串鞭炮放在地上点燃,我们看到鞭炮爆炸的火光好像连成了一条线;

风扇转动时,感觉是一个圆盘在转动而看不出只有三个扇叶;

地铁列车启动时看到的动画等均为视觉暂留的现象。

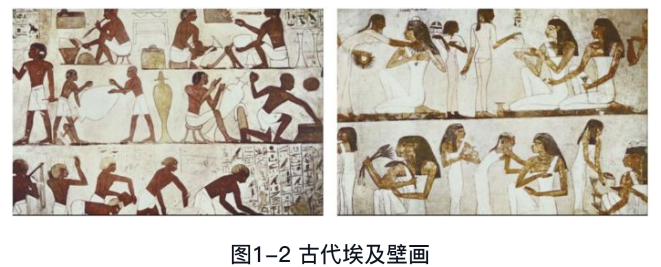

实验:“小鸟进笼”操作方法及原理介绍。准备2片圆形的硬纸板,画法如图1-4所示。

将塑管放入两手掌中轻轻搓动,我们很惊奇地发现,小鸟已飞进笼子中了。

这是因为鸟的影像消失后会在我们眼前暂留一段时间,因此,当卡片转到鸟笼那一面时,鸟的影像就会重叠在鸟笼上,看起来就好像鸟飞进笼子里了,如图1-4所示。

————————————————————————————

————————————————————————————

————————————————————————————

动画就是能够“动”起来的画,其基本原理就是利用人类眼睛的“视觉暂留”特性,使一张张静止的画面连续播放,从而形成动态的画面效果

- 人的视觉是在眼睛的视网膜中成像后反射到大脑神经形成的,对于静态的物体,我们可以清晰地辨认

- 可是当物体开始运动,速度超过我们视力的反应速度时,我们的视觉中就会出现残留现象,科学上称为“视觉暂留”

上一个影像的残留还没有消失,下一个画面又进入视觉,循环反复,人就会感觉到物体的运动,人们利用这一特性,创造了动画片

在定格的纸上绘制形象、动作,在后一张纸上重复或画下一个动作,再快速播放。

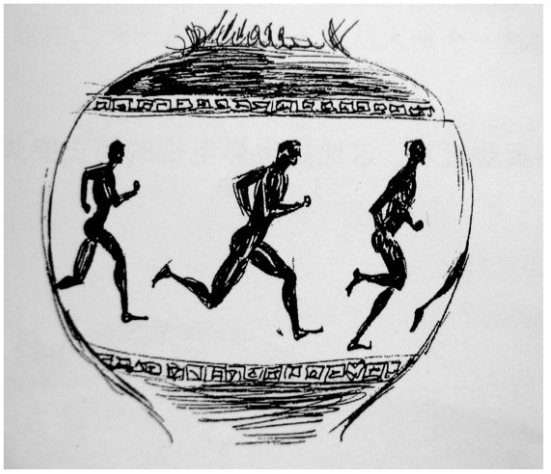

在很多年以前,人类就尝试利用“视觉暂留”效应来记录画面了 例如,公元前1600年,埃及法老为伊西斯女神建造了一个神庙,这个神庙有110根柱子,每根柱子上都画着女神连续变换的动作图 骑士或战车的驾驶者经过这些柱子时看到的女神就好像动了起来 古希腊人有时在罐子上画上一系列连贯运动的人物,转动罐子时就会产生人物在罐子上运动的感觉

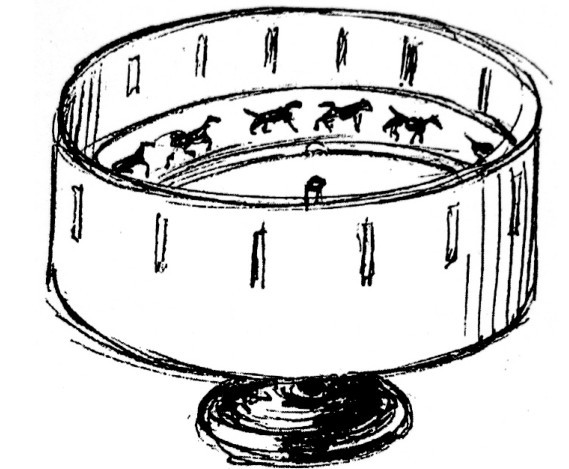

走马灯(最早是作为玩具)也是一个利用“视觉暂留”效应让画面动起来的案例 将画有系列图画的长纸片插在有缝的圆盘上,转动圆盘,透过缝隙就能看到运动的画面

通过“视觉残留”这一特点,利用人视觉的错觉,动画师像变魔法一样在我们的面前把原来静态的图画变活了,这就是最初动画的产生

动画的发展

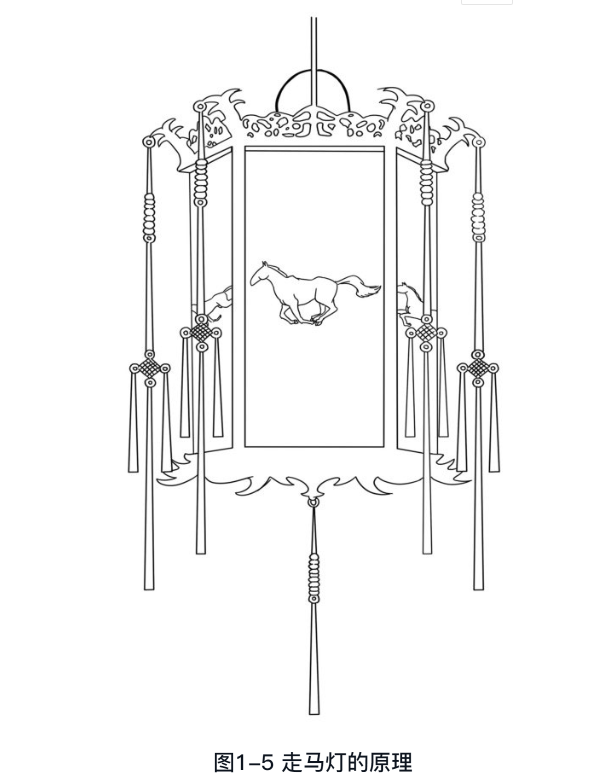

中国的走马灯与中国民间表演艺术皮影戏,18世纪盛行于东欧,被称为中国影灯,如图1-5所示。

这种影灯技术虽然不同于现代的电影,却是现代电影的先驱。

它使以往的动画现象从静止的绘画艺术中分离出来,成为有光影的银幕视听动态艺术,从而具备了现代电影的各种基本要素,是电影发展史上的重要里程碑。

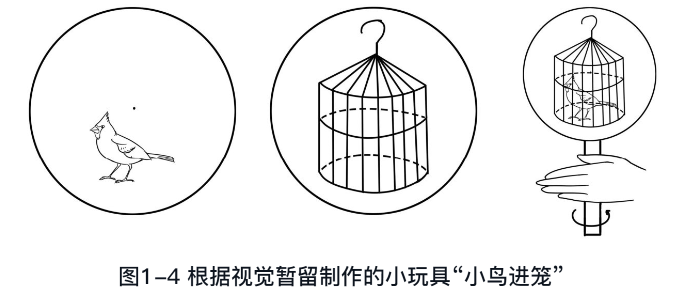

19世纪30年代,比利时科学家普拉托对人眼的视觉暂留现象进行了五年的研究,制成了能使图画活动起来的旋盘。后来,又出现了简便灵活的视盘,奠定了电影发展的基础,如图1-6所示