1.书籍信息

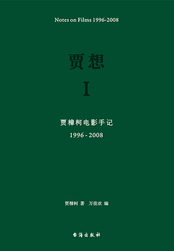

| 封面 |  |

|---|---|

| 书名 | 贾想Ⅰ:贾樟柯电影手记(1996—2008) |

| 作者 | 贾樟柯著 万佳欢编 |

| 状态 | 已读完 |

| 简介 | 本书稿是著名电影导演贾樟柯第一部回顾其电影创作和思路历程的著作,也是对其1996到2008年这十余年来导演生涯的梳理与总结,全景记录了这些年来其思考和活动的踪迹。此书2009年由北京大学出版社首次出版,此次经作者重新修订,改版推出。书中收录了贾樟柯导演生涯各时期对电影艺术孜孜不倦的探索和独特的思考,另有多篇与电影界、艺术界、媒体等多领域关键人物的代表性访谈。全书以贾樟柯所拍电影为纲,所有收录文章以发表的时间顺序排列,呈现出导演个人敏感而执着的心路历程,也体现出贾樟柯以电影抒写乡愁的深切情怀。 |

| 资源 | |

| 评价(满6颗) | 不错 ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 一句话说出本书最核心的东西【尽可能遵循原作】 | 贾科长文字写的好,电影也拍的好,这些都是反应了他内心的世界,我们都活在了主观世界,但是可以通过文字通过电影来一定程度上接触,这本书让我看到了他对世界的看法,对世界的思考。 |

| 一句话说出对自己最有启发的【主观上】 | 有点让我忽然感受到了独立电影的美,对电影有了那么一些些的兴趣,若是有时间我也会去看的。 |

2.阅读书摘 & 想法

2022-10-27 记

由纪实技术生产出来的所谓真实,很可能遮蔽隐藏在现实秩序中的真实。而方言、非职业演员、实景、同期录音直至长镜头并不代表真实本身,有人完全有可能用以上元素按方配制一副迷幻药,让你迷失于鬼话世界。

眼前一亮

假装纪实

事实上电影中的真实并不存在于任何一个具体而局部的时刻,真实只存在于结构的联结之处,是起承转合中真切的理由和无懈可击的内心依据,是在拆解叙事模式之后仍然令我们信服的现实秩序。

好观点

感觉就是美

2022-10-28 记

在一种生活中全然不知自由的失去可谓不智,知道自由的失去而不挽留可谓无勇。这个世界的人智慧应该不缺,少的是勇敢。因为是否能够选择一种生活,事关自由;是否能够背叛一种生活,事关自由。是否能够开始,事关自由;是否能够结束,事关自由。自由要我们下决心,不患得患失,不怕疼痛。

很多人都看的明白,但是没有勇气拒绝,总有那样或那样的理由。

但我认为不勇敢也并不能说错,每个人的身上都背着一些东西。

哪有什么岁月静好,都是有人替你负重前行!

而清晨的街道上又挤满了初来城市的人潮。这座城市日夜不分,季节不明,我们得到了“快”,失去了“慢”。

慢和快 形容的真好

作为人造的景观,“世界公园”一方面说明人们了解世界的巨大热情,另一方面又表明一种误读。当人们面对这些精心描绘的风景名胜时,世界离他们更加遥远。我想生活在其中的那些人物,表面上可以在毫无疆界的世界中自由行走,实际上处于一种巨大的封闭之中,埃菲尔铁塔,曼哈顿,富士山,金字塔……人们能复制一种建筑,但不能复制一种生活,一种社会制度,或者文化传统。生活其中的人们仍然要面对自己的问题。从这个角度讲,享受全球化的成果,并不能解决历史造就的时差。后现代的景观也无法遮掩我们尚存太多启蒙时期的问题。

好

我越来越觉得一日长于一年,世界就是角落。

有意思的说法

电影是一种记忆的方法,纪录片帮我们留下曾经活着的痕迹,这是我们和遗忘对抗的方法之一。

写作也是

2022-10-29 记

静物代表一种被我们忽略的现实,虽然它深深地留有时间的痕迹,但它依旧沉默,保守着生活的秘密。

有那个味道

基本上就在强调工业的重要性,特别是投资多少、产出多少。我觉得悲哀,因为一部电影放映以后,人们不谈那电影本身要传达的东西,都围绕着谈跟产业有关的问题。

我写代码也是,基本都是投入产出比,过度设计会被喷的。

不过他就是工具,这么做也对。

等以后生计不愁了,写点过度设计的代码自己玩,自己开心就好。

工作写代码是软件工程,自己写代码玩是关注人的感觉,表达自己的东西。

整个片子是关于逝去的故事,逝去的孩子,逝去的爱情,逝去的青春,逝去的岁月,所有这些东西都是逝去的。这些逝去的东西是看不见的,所以你特别限制表象。有的时候你好像刻意被这个东西给包围住了。这样一种伪装的纪录片,伪装的采访者,或者伪装的故事片,实际上是反故事片的故事片。

看过才懂了什么意思,限制的视角。

我觉得无论是剧情片,还是纪录片,都陷入了一种类型的限制里面,是不是有一种方法可以破解?当然它不是常规的,就像你说的,它不可能把中国所有的电影陈规都打破,但是它至少有这种可能性,或者会发现一种新的可能性,但它是以一种回归默片的方式来实现的。

二十四城记做到了。

3.读后感 & 点评

读这个的时候,我以为是读不下去的,原因是之前已经有好几本文学类的书没看下去,这本大抵如此。

一开始确实如我所料,不太想看,看了几页就放一边了,但是偶然的,又打开看了几页,忽然感觉被吸引了,哎,觉着挺好看,似乎有那么一些味了,说不出来什么东西,但就是感觉不错,就是感觉美。

看完最后一篇,是说电影《二十四城记》,很有意思,于是我去找了这个电影看,很好看。

4.其他

4.1 微信读书划线笔记

贾想Ⅰ:贾樟柯电影手记(1996—2008)

贾樟柯著 万佳欢编

42个想法

◆ 片段的决定—《小武》

这是一幅逆光风景,两个注定要分开的人恰好坐在一起。阳光充足,逆光中片刻的爱情看上去有些迷茫。我常常让摄影机迎着阳光拍摄,让潮湿的世界有片断的温暖。虽然爱情只有短短的一瞬。

◆ 我不诗化自己的经历

我不认为守在电视边、被父母锁在屋里的孩子比阳光下挥汗收麦的知青幸福。每个人有每个人的问题,一代人有一代人的苦恼,没什么高低之分。对待“苦难”也需要有平等精神。

◆ 业余电影时代即将再次到来

也就是在这样的文化氛围中,坚持本土文化描述的独立电影,才能提供一些文化的差异性。我越来越觉得,只有在差异中,人类才能找到情感的沟通和位置的平衡。全球同一的时尚趋势,会使世界变得单调乏味。

◆ 一个来自中国基层的民间导演(对谈)

但事实上就是有很多人不愿意接受这种具有现实棱角的东西,

◆ 片段的决定—《站台》

这是我的叙事原则,因为我们认识别人、了解世界不也如此点点滴滴、止于表面吗?重要的是改变,就连我们也不知道何时何地为何而变,留下的只有事实,接受的只有事实。

没有了青春的人都爱眯个午觉。

◆ 谁在开创华语电影的新世纪

我们的电影不寻找真相,幸福就可以了,幸福没有真相。

杨德昌、王家卫、李安的电影正好代表了三种创作方向:杨德昌描绘生命经验,王家卫制造时尚流行,李安生产大众消费。

◆ 假科长的《站台》你买了吗?

但是,当我年纪更大一点时我突然发现,其实放弃理想比坚持理想更难。

◆ 经验世界中的影像选择(笔谈)

相对于文学、绘画、音乐来说,电影是一门不容易展开工作的艺术。比如当一个作家突然有写作的冲动,他找一个安静的地方,铺开稿纸,就可以享受写作的快乐。但一个导演,当他灵感一现的时候,他先要好好保存一下激情,然后投身于跟创作毫无关系的一大堆事务中去,找钱谈投资,跟各种各样的人见面,无数次地解释自己的剧本,当你最后站在摄影机后面喊一声“预备、开始”的时候,可能已经一两年过去了。你为几年前一刹那的激动拼杀六七百天后,你是否还对当时的灵感抱有信心?

我仍然觉得,导演要广开言路,但归根结底电影仍然是独裁的艺术。

由纪实技术生产出来的所谓真实,很可能遮蔽隐藏在现实秩序中的真实。而方言、非职业演员、实景、同期录音直至长镜头并不代表真实本身,有人完全有可能用以上元素按方配制一副迷幻药,让你迷失于鬼话世界。

事实上电影中的真实并不存在于任何一个具体而局部的时刻,真实只存在于结构的联结之处,是起承转合中真切的理由和无懈可击的内心依据,是在拆解叙事模式之后仍然令我们信服的现实秩序。

如果说电影是一种记忆方法,在我们的银幕上几乎全是官方的书写。往往有人忽略世俗生活,轻视日常经验,而在历史的向度上操作一种传奇。这两者都是我敬而远之的东西,我想讲述深埋在过往时间中的感受,那些记挂着莫名冲动而又无处可去的个人体验。

◆ 2001年,《公共场所》

带着DV摄影机,在公共场所中会见熟悉的陌生人。隔着人群长久地凝望,终于让我接触到了无可奈何的目光。这令我忽略掉了具体的人物、理由、语言,只留下了动作、声音和飘荡在尘土中的苦闷和绝望。

◆ 2002年,《任逍遥》

带着摄影机与这个城市耐心交谈,慢慢才明白狂欢是因为彻底的绝望。于是我开始像他们一样莫名地兴奋。

◆ 我比孙悟空头疼

在一种生活中全然不知自由的失去可谓不智,知道自由的失去而不挽留可谓无勇。这个世界的人智慧应该不缺,少的是勇敢。因为是否能够选择一种生活,事关自由;是否能够背叛一种生活,事关自由。是否能够开始,事关自由;是否能够结束,事关自由。自由要我们下决心,不患得患失,不怕疼痛。

◆ 有酒方能意识流

现在再去黄亭子,酒吧已经拆了,变成了土堆。这是一个比喻,一切皆可化尘而去。于是不得不抓紧电影,不为不朽,只为此中可以落泪。

◆ 2004年,《世界》

而清晨的街道上又挤满了初来城市的人潮。这座城市日夜不分,季节不明,我们得到了“快”,失去了“慢”。

作为人造的景观,“世界公园”一方面说明人们了解世界的巨大热情,另一方面又表明一种误读。当人们面对这些精心描绘的风景名胜时,世界离他们更加遥远。我想生活在其中的那些人物,表面上可以在毫无疆界的世界中自由行走,实际上处于一种巨大的封闭之中,埃菲尔铁塔,曼哈顿,富士山,金字塔……人们能复制一种建筑,但不能复制一种生活,一种社会制度,或者文化传统。生活其中的人们仍然要面对自己的问题。从这个角度讲,享受全球化的成果,并不能解决历史造就的时差。后现代的景观也无法遮掩我们尚存太多启蒙时期的问题。

我越来越觉得一日长于一年,世界就是角落。

◆ 写给山形电影节

电影是一种记忆的方法,纪录片帮我们留下曾经活着的痕迹,这是我们和遗忘对抗的方法之一。

◆ 2006年,《三峡好人》

静物代表一种被我们忽略的现实,虽然它深深地留有时间的痕迹,但它依旧沉默,保守着生活的秘密。

◆ 迷茫记

人心如此玄妙,复杂得让人难懂,在迷茫中我想:留着这份迷茫,也会是一种镇定。

◆ 相信什么就拍什么(对谈)

基本上就在强调工业的重要性,特别是投资多少、产出多少。我觉得悲哀,因为一部电影放映以后,人们不谈那电影本身要传达的东西,都围绕着谈跟产业有关的问题。

◆ 大片中弥漫细菌破坏社会价值(对谈)

这样的技术门槛实际上完全没有必要。大家都明白,现在拍电影选择什么材料,导演应该是自由的。这种材料拍完以后,影院接受不接受,应该是一个正常的市场检验行为,而现在却是行政行为,很不公平。它把很多导演拦在了电影工业之外,他们没有机会进入中国电影的这个系统里面,只能永远被边缘化。

徐百柯 我可以告诉你我一个同事的表述:贾樟柯拍的电影太真实了,真实得就和生活一样。可生活本身已经够灰头土脸的了,为什么我们进影院还要看那些灰暗的生活呢?电影不就是梦吗?

我特别喜欢刘恒的一句话,他在谈到鲁迅时说,鲁迅文章里面无边的黑暗,照亮了我们的黑暗。

在中国不是这样。他已经认定你没有市场,然后给你一个更没有市场的时间,然后马上告诉你,你没有市场,下片。这里面,商业操作里的公平性就完全没有了。从做生意的角度说,这也是非常霸道的方法。

◆ 马丁·斯科塞斯—我的“长辈”

他非常严肃地跟我说,你不要以为是我帮助他们,其实我帮不了他们什么,是他们在帮我。我每次看到这些学生的作品,就可以知道我有多老,我是上个世纪的人,他们做的是新的电影,他们教我知道什么是新的电影。此话一出屋里变得非常安静,每个人都被他的话感动。

◆ 每个人都有贴近自己身体的艺术(对谈)

在北京被很多人关注着,身为画家,自己感觉还有点用,展览、采访、出书……而当我面对三峡,面对那些即将被淹没的小县城时,你会感觉自己一点儿用都没有,虚荣的东西没有一点意义。这个时候你就会重新思考许多问题。当艺术总是被当成神圣的殿堂里面的精致品一样被供奉着,那人会变得空虚。

画面承载的内容永远是有限的,其实我几次去三峡创作,表达的无一不是我对三峡人命运的关注和感受,而不仅仅是对现实的描绘和记录。当然通过影像的力量会使这个作品更加充实丰富起来。

我们整个摄制组回来以后,很多人都不像原来那样喜欢北京了,觉得这是一个有点虚妄的地方,以前觉得去酒吧玩挺好,现在觉得都没什么劲了,对可以支撑幸福感觉的物质的信心一下子减少了许多,所以很多人非常怀念在三峡时的感觉。找到最初始的快乐,这个过程最重要。

不能太追求精致的生活品质了,当精致的生活里任何一个环节出现了哪怕一点儿小问题,心理都会承担不了。就因为你追求这个东西了,它碎了就伤害到你了。

◆ 找到人自身的美丽(对谈)

当一切变为既成事实,就连媒体对这里也失去了往日的热情。那些沉默的当地人独自承担这浩大工程带来的后果。

我没有让三峡好人男和女的部分交叉,是因为我觉得以前人和人之间的交叉关系非常多,现在人越来越自我也越来越孤独,一个人很难接近另一个人的真实生活。

◆ 2007年,《无用》

衣可以蔽体,衣可以传情,衣也可以载道。衣服,紧贴我们皮肤的这一层物,原来也有记忆。

◆ 当我们赤裸的时候,没有阶级区别(对谈)

1989年之后,中国知识分子再次被边缘化,公众也逐渐失去了对精英知识分子的兴趣,关于中国社会的严肃思考变成了极其封闭的小圈子话题,中国人民全心全意进入了消费主义时代。

纪录片中的主观判断非常重要,因为摄影机越靠近现实有可能会越虚假,需要我们去判断和感受!

◆ 是剧情片,也是纪录片(对谈)

我很感谢阅读,它使我有了思考能力,也开始怀疑。这些就为我以后拍片,从社会角度出发关照个人的生存奠定了基础。

◆ 阐释中国的电影诗人(对谈)

拍《世界》是想告诉人们,有一个正在被装修的中国;拍《二十四城记》是想告诉人们,还有一个被锁起来的中国,包括记忆。

我觉得无论是剧情片,还是纪录片,都陷入了一种类型的限制里面,是不是有一种方法可以破解?当然它不是常规的,就像你说的,它不可能把中国所有的电影陈规都打破,但是它至少有这种可能性,或者会发现一种新的可能性,但它是以一种回归默片的方式来实现的。