仔细想想我们在我们还没做过体验地图的时候,第一次上手是不是会手足无错,其实体验地图和用户画像、竞品分析一样,也是一个可以帮助我们更好地完成产品设计的工具,是产品优化的一个重要手段

但是,我们在做用户体验地图的时候,经常会犯以下的错误:

- 在网上找模板,然后完全不考虑自己的产品属性和应用场景;

- 一张图对应好多些不同身份的用户,导致参考性不够准确;

- 地图路径混乱,后续使用经常找不到切入点

你们是不是也经常有这样的困扰,内容看了好多,也感觉会做了,但是做的总是差强人意。不仅找不到自己想要的优化方式,还白白浪费了投入的时候和精力。即无益于项目本身,也对自己的设计提升毫无帮助。

那这个时候我们就需要准备一个清晰易用的用户体验地图,这样我们就可以给自己的过程加一个进度条.

首先我们都了解,一份优秀的用户体验地图包含有以下几个关键点:

- 区分用户角色

- 拆解用户行为

- 绘制情绪曲线

- 洞察关键机会

那我们就来逐一分析一下

区分用户角色

**

首先我们得先区分用户角色,什么叫分析用户角色呢?首先我们需要了解的是目标用户,目标用户很重要「目标用户指的是一类人,但是同一个产品可能会涉及到多个用户角色」

而目标用户跟用户角色是有差别的

我们在做一份体验地图之前,要首先明确我们体验地图对应的角色.因为如果是同一类角色的用户,目标还是比较相同的,行为多多少少都有一定的相似性.

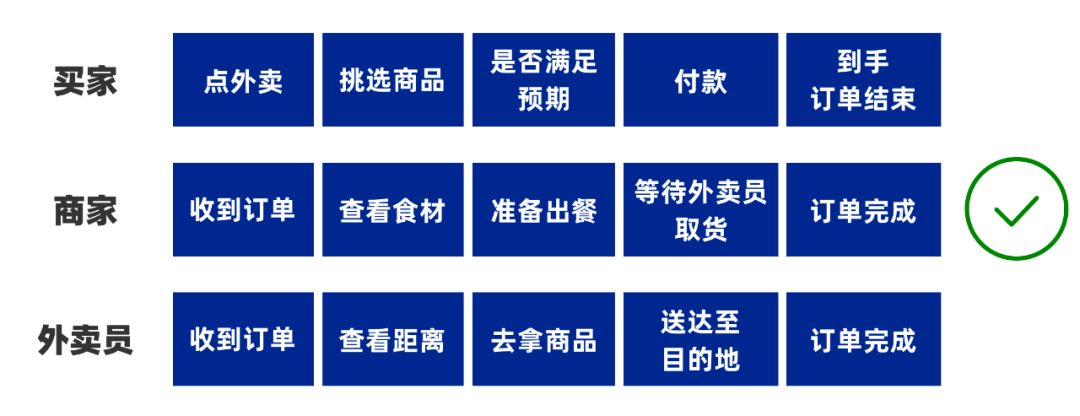

但是如果是不同用户角色的话,他们的目标就不同,用户行为也就会有很大差异.比如我们来带如下点外卖这个场景,通常会涉及到三大类角色:买家和商家及外卖员

首先,从商家的角度来说,他的主要目标是赚更多的钱,所以商家在接单后一定会先了解有没有足够的材料,有没有货,才会去考虑要不要接这个单.不然回头还得给用户联系希望用户去考虑换别的商品

那么,从买家的角度来说,他的主要目标就是,这个物品什么价位,味道怎么样,我什么时候能吃上.所以,买家会先考虑价位合适不合适,商家多久能出餐,大概多会回送到,与自己的时间预期相不相符,大致多久可以吃到,,买家了解完这些信息才会考虑买单,以方便自己去安排别的事情

接着,从外卖员的角度来说,他的主要目标是这单多少钱,多远,急不急,如果够远,配送费高影不影响我多赚两块钱,从别的地方赚过来有没有这个划算.

通过这个例子,我们可以看到,同一点外卖的场景,买家、商家及外卖员三方的目标是完全不一样的,就因为三方角色的目标不同,即使三个角色同时出现在同一个场景下,但是三方的行为差异还是比较大的

那现在我们就需要考虑关于一份点外卖的用户体验地图需要怎么做

我们初次尝试的时候很容易把三方角色混在同一份体验地图中,但是,在同一个步骤中,三方的行为是混合在一起的,你很难清晰地看出哪儿些行为和想法是买家的、哪儿些是商家的和外卖员的

这样做的话,就很难找到,针对买家的角色需要优化的点,也很难找到为商家及外卖员需要优化的点.最后会导致这份用户体验地图在工作中压根起不到任何实际作用

那我们就需要考虑,到底问题是出现在哪儿了,这个时候我们就会发现我们是需要将买家、商家和外卖员按照三种用户类型来分别制定相应的用户体验地图,然后就可以在一份地图中连贯的将对应目标用户的行为、想法、情绪,且形成一个符合逻辑的线性流程.这样我们就能很清楚的根据用户的行为表现去获得对应的用户洞察.

所以,我们一定要考虑到用户体验地图和用户用色的相对应,不仅要明确体验地图对应的目标用户,更要明确目标用户不同的用户角色,一个角色对应一份体验地图

这样,我们的用户地图才能够清晰、真实地暴露出用户真正的体验问题

拆解用户行为

**

在区分用户角色后,我们就可以进一步地拆解用户行为了,也就是拆解用户角色所经历的每个节点的操作步骤。这件事乍听起来,可能很容易,但是难就难在我们如何定义操作步骤的颗粒度。

这句话什么意思呢?就是说,我们要确定每一个操作步骤拆解到什么样的细分程度才行。其实,拆解操作步骤的颗粒度,主要取决于该用户体验地图的使用场景。

详细地说,就是如果一份地图用在设计产品的整体服务流程场景中,那拆解操作步骤的颗粒度可以粗一点;但是,如果这份地图主要分析用户某个具体的操作环节,那拆解操作步骤的颗粒度就需要相对细致一点了。

我们还是以点外卖这件事为例.整个点外卖的流程大致会分为:点外卖之前、点外卖的时候,点外卖后几个主要的大环节.我们再细致分一下,每个大环节里面还可以细分称一些小环节

但是我们首先要考虑一下,我们这份体验地图的使用场景是什么,再来确定拆分程度

假如我们制作的体验地图是为了分析用户线上点外卖这个环节的,为了把点外卖做的更加细致,体验更好,提高用户的体验降低用户决策时常,那我们拆分操作步骤的颗粒度就要相对细致一点来,我们可以按照打开app、找商品、进店铺、选择商品、提交订单、支付、等外卖等多个细分步骤来拆分

绘制情绪曲线

**

确定了拆解操作步骤的颗粒度后,下一步就可以按照操作步骤,对应地拆解每个操作步骤中的用户行为、用户想法以及用户情绪了。为什么要拆解用户的行为、想法和情绪呢?

这里有一个共识,我们可以简单地记一下:

体验=知觉 x 情绪 x 想法

只有把用户的行为、想法和情绪对应起来,我们才能更细致地了解影响用户体验背后的实际是想。然后,我们通过分析事项细则,才能够针对性地优化我们的产品流程,引导用户的行为。

如果不能把用户行为、想法及情绪相关联起来,那我们常说的“改善用户体验”就会变成了一句空话,用户体验地图就变成了为了做而做。

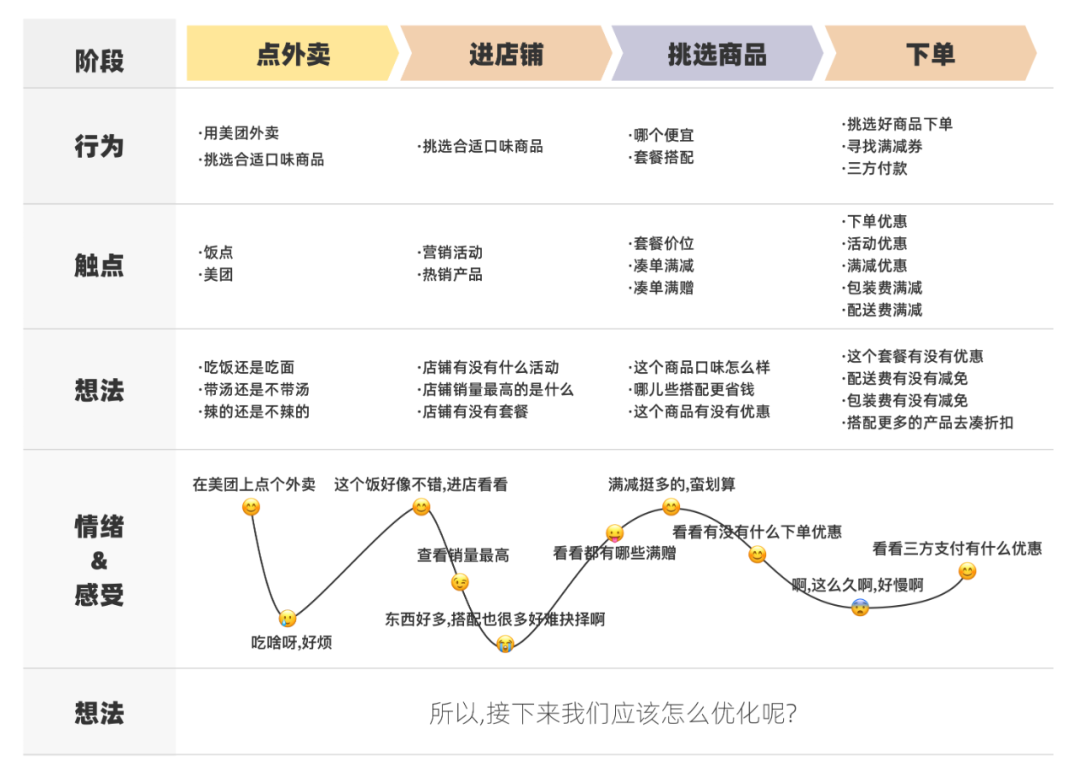

接下来,我们继续拿点外卖为例,我们把颗粒度再细化,在收到外卖之前,用户可能会有这几个行为:挑选商品类型、进店铺、挑选商品、下单.每一个用户行为的背后,用户都会产生一些对应的想法.

首先是挑选商品类型,用户可能会产生以下想法:

点个面还是点个饭;

点个带汤的还是不带汤的;

点个辣的还是不辣的

…

进店铺后用户可能会想:

店铺有什么活动没有;

店铺销量最高的是什么;

店铺有没有什么套餐;

…

挑选商品的时候用户可能会想:

这个商品口味怎么样

这个跟那个商品搭配套餐可以省钱,

这个商品有没有优惠;

…

下单时用户会想:

我点的这个套餐有没有优惠;

配送费有没有减免;

包装费有没有减免;

还能不能搭配更多的产品去凑折扣;

…

等用户最后下单的时候发现平台已经给推荐了可以使用的最大优惠,且不用自己去选择,简直少了很多顾虑;发现还有额外的费用减免,简直不要太开心,真实省心

以上的场景,其实每一个节点都是可以不断地再细分的。通过不断的细分,我们可以捕捉到用户每一个行为背后的想法和感受。

接下来,我们还需要进一步地把用户每个想法和感受产生的情绪波动具象地描绘出来。

在用户体验地图中,我们通常会把情绪分为高、中、低三个等级:

- 在情绪高点,用户情绪就是愉悦的;

- 在情绪中间点,用户情绪是无感的;

- 在情绪低点,用户情绪是低落的。

对应每个想法和情绪后,我们就可以用曲线把每个情绪连接起来,就会形成用户在整个流程中的情绪曲线了。

那情绪曲线有什么作用呢?通过情绪曲线,可以很直观地看到在整个操作流程中,哪儿个步骤的用户情绪更愉悦、哪个步骤的用户情绪更低落、是怎样的用户行为导致了用户情绪的低落或愉悦。

那么,这一步的绘制情绪曲线就做完了。总结来看就是,我们通过拆解用户行为,来梳理用户行为、用户想法以及用户情绪之间的对应关系,最后绘制情绪曲线图,为接下来做准备。

洞察关键机会

**

现在,我们已经知道了该如何绘制情绪曲线,我们就要利用用户的情绪曲线来找到设计的机会点。比如说,从用户情绪的低点入手,我们可以通过优化流程,把用户情绪的低点提高一下,我们还可以从中间的情绪点入手,把中间点情绪点提升到高点。

**

我找了一个网上一个大佬的例子,我们学习下是怎么使用情绪曲线的。

在我们设计的一款客户经理线上拓展业务的app中,有一个模块是关于客户经理的奖金明细和汇总的。但是,由于奖金是每个月的月底结算,所以,在当月的时间范围内,客户经理只能看到上个月的奖金情况,无法看到他本月的奖金情况。

绘制了体验地图的情绪曲线后,我们发现,客户经理在查看奖金这个环节的情绪是一个相对低点。客户经理表示,除了过往的奖金之外,更希望能够实时地看到本月的奖金数据。

洞察到客户经理的这个期望后,我们选择“实时查看本月奖金数据”作为优化体验的切入点。

和相关业务部门进行了沟通,得到的反馈是业务部门都是在月底才能拿到财务的结算数据,然后我们才能把财务数据导入到系统,推送给客户经理。既然这个业务逻辑不能改变,那我们是否能够给客户经理一个本月预估的奖金数额呢?在一定程度上满足客户经理的期望。

通过和技术的沟通,我们发现,客户经理每天的业务数据都是有统计的,只不过在月底前都是在后台统计的,并没有展示在前端。我们是不是可以导入客户经理的结算公式,跟每天的业绩相匹配,这样就可以推算出一个大概的奖金数据。

依据这个方法,我们在下个版本中,就上线了“本月预估奖金”这个模块,帮助客户经理对自己本月的奖金有一个实时的估算。同时也跟酷户经理强调,这是预估奖金,实际到手的奖金还是以月底的财务结算为准。估算的方式我们也在金额下面加了备注,方便客户经理实时比对。

该功能上线后我们收到了好多客户经理的暖心点赞,都说“本月预估奖金”的功能太贴心了,让他们自己可以清楚地看到本月可到手的奖金,不用自己在那里翻账本计算了。

在这个案例中,我们就是选择了情绪的相对低点作为切入点,通过优化产品功能,把对应环节的情绪低点变为情绪高点,达到了优化产品整体用户体验的目的。

呐,就是这样一个很小的设计上的改变,但是却让用户体验中的情绪从低点走向了高点。这背后,不仅需要我们有专业上的能力,跟需要我们有一颗愿意去洞察用户需求的心。

也许,这颗心比专业能力更重要。

总之,我们要学会如何用用户体验地图为我们的业务「赋能」,总结下来共这几点

第一,区别用户角色。和区分目标用户不用的是,区分用户角色需要我们对场景的理解和认识更加深刻,懂得细分场景内涉及到的相关角色,让一份体验地图对应一个用户角色;

第二,拆解用户行为。主要的难点就是,我们要学会拆解操作步骤的颗粒度,而颗粒度的选择取决于我们的体验地图的场景是大还是小,大场景可能粗一点,小场景要细一点;

第三,绘制情绪曲线。也就是,我们要通过拆解用户行为,来梳理用户行为、用户想法以及用户情绪之间的对应关系,找到用户情绪的低点、中点和高点,来为下一步做打算;

最后一步,就是洞察关键机会。利用情绪曲线,找到情绪低点,作为产品优化的切入点。把用户情绪的低点提高一下,还可以从中间的情绪点入手,把中间的情绪点提升到高点。