大家好,我是梨核。

以前做的方法论视频,虽然很受大家的欢迎。但是我觉得在两个方面,仍然存在缺陷:快速理解的能力和实际上手的难度。所以,本着即听即懂,即看即用的思路,我对这期的财务分析做了不小的修改。

如果你正好有学习财务分析的需要,我想,看完这一篇一定收获不小。

所以,多余的话不再多说,和以前一样,请大家把开始打到弹幕上,我们现在开始进入主题。

01 财务报表的理解

15世纪末的一个拂晓,三艘大船从西班牙帕洛斯港拨锚驶向大海,他们此行有一个目的,便是寻找通往印度的海洋航道。

三艘大船的船长叫哥伦布,除了哥伦布,还有87位随行者。87位随行者各司其职,其中一位是一名簿记员。

14世纪后,随着文艺复兴的开始,资本主义萌芽在欧洲大陆显现,资本家的私人财产不容侵犯。

资本家可以利用私人财产,参与市场投资、交易、生产,进而赚取利润。随着投资和商业的兴起,资本家私人财产的形态发生了改变,为了追踪私人财产形态的变化情况,簿记员成为资本家们不可或缺的劳动力之一。

“会计之父”、数学家卢卡帕乔利在其著作《数学大全》中,描述了簿记员如何记录商人们私人财产变化情况的细节。

为了清晰的表现资本家私人财产的变化情况,簿记员将财产的增加和减少,分别列出。一边是某类财产的减少,一边是某类财产的增加。

形如《数学大全》中《簿记论》描述的一样,当资本家向A借出现金时,资本家手中现金的数量减少,资本家应该收取的借款增加。

表现在簿记中:现金减少,应收账款增加;

当资本家向A借入现金时,资本家手中现金的数量增加,资本家应该偿还的借款增加。

表现在簿记中,现金增加,应收账款减少。

这种财产一增一减的簿记记录,形成了较早的复式记账法,复式也就是簿记员在记录财产变化时,同时会记录两个以上账户的变化,比如《簿记论》中,现金和应收账款的反向变化就是最好的解释。

商人们通过复式记账,了解所拥有的财产目前呈现的形态。通过每一条记账下形成的总账,了解财产形态变化的路径。

用句话来形容当时的商人,账本在手,天下我有。直到工业革命之后,这一现状才发生变化。

英国爆发工业革命之后,商业时代向工业时代转变。和商业时代相比,工业时代的显著变化在于规模化和专业化。

规模化意味着商人雇佣的员工增加、工厂的规模逐渐扩大。

专业化意味着工厂员工的分工更加细分化,不但有生产部门,也开始出现技术部门、销售部门,甚至管理部门,企业开始出现股东非老板,经营层和股东的分离。

在规模化和专业化的背景下,依托总账查询私人财产形态的情况,变得及其复杂。

于是,简化表示商人们财产状态情况的资产负债表出现。商人们用资产负债表表示企业在某一时刻拥有的财产,以及其拥有的财产所呈现的形态。

比如这张1918年海洋航运公司的资产负债表,资产表示商人们拥有的财产是2296.93万美金,其中表现为现金形态的财产是336.8万,表现为船队形态的财产是1734.16万。

虽然资产负债表可以表示商人们财产目前呈现的状态,却不能像总账一样查询财产变化的路径。

于是,为了弥补这一缺陷,代表财产损失变化、资本形成过程的利润表得以面世。

说到这,各位可能明白了我的意思,会计实则是一种,资本家和商人们追踪财产状态变化的手段。

其中,资产负债表代表的是某一时点上,商人们拥有财产的状态情况。利润表则代表着两种不同财产状态情况的变化路径。

为了方便大家深度理解财务报表,我举一个简单的例子。

例如,一家奶茶店,每天可以卖出100杯奶茶,为了做出这100杯奶茶,奶茶店的老板需要300块钱的奶茶粉、20块钱的塑料杯。

奶茶店的老板会如此记录,在卖出奶茶之前,他所拥有的财产。

原材料—奶茶粉—300块,原材料—塑料杯—20块。

只要奶茶店老板卖出奶茶,他所拥有的财产就会发生变化。如果一杯奶茶20块,100杯奶茶就是2000块。

奶茶店老板会如此记录,在卖出奶茶之后,他所拥有的财产。

现金—2000块。

从原材料到现金的变化,便是奶茶店老板财产状态的变化,资产负债表会在卖出奶茶前,呈现原材料320块。在卖出奶茶后,呈现现金2000块。这都表示了当时财产的状态。

而从原材料到现金的财产状态的变化过程,则体现在利润表上。它详细的记录了原材料如何消失,现金又如何而来。

只不过这个例子过于简单,无须太多的解释,原材料的消失是因为转化成了成本,现金的到来,是因为形成了收入。

于是,利润表呈现了商人财产变化的过程,资产负债表呈现了商人变化前和变化后的财产状态。

两者结合在一起,表现了企业投入到产出的全部经营环节,对资产负债表和利润表的部分科目进行分析,便能较为有效的看出企业的经营状况。

由此基于账目形成的报表,便具备了分析的价值。

02 财务报表分析的方法

提到财务分析,我能想到的就是注册会计师考试中,第二章那可怜的几页,以及要背的大量的公式,比如盈利能力、营运能力、偿债能力和杜邦分析等等。

但实际上,财务分析并不是本来就具备这些分析指标,而是企业发展需要,演进出了这么多分析指标,而企业发展中最需要的莫过于资金。

19世纪,美国继承英国的衣钵成为工业化发展的大国,规模的快速扩张,使得企业已经不能通过内生增长满足自身的资金需求,银行借款成为商人们补充资金的最好方式。

工业化发展初期,美国的工厂规模普遍较小,美国银行给企业贷款,主要基于商人们的个人信用,信用分高,贷款额度较大。

但1883-1884年爆发的两次经济危机,给美国银行上了一节真切的人性课。

在经济危机时刻,商人们为了维持公司的资金需要,已经完全不要了脸皮,用做假账的方式,骗取银行的贷款。

经济的倒退、人性的灰暗下,商人企业纷纷违约破产,贷款的银行也因此受到了牵连。

为了防止商人们骗贷的情况再次发生,美国的银行业自20世纪初制定了贷款细则,规定了企业必须提交标准化的资产负债表,并着重关注企业的偿债能力。

而美国银行业关注企业偿债能力的方法,就是财务报表分析。

如我们上述所说的一样,资产负债表是企业财产形态在某一时刻的表现。对于商人来说,无论资产因借款形成,还是因投入形成,都构成企业的财产。

商人能否具备偿还借债的能力,常理上取决于其拥有的全部财产是否大于债务。

商人企业的全部财产体现在资产负债表中的资产当中,债务体现在资产负债表中的负债当中。其全部财产>负债,则负债和资产的比率<1,也就是资产负债率水平<1。

举个例子便于大家理解,仍然是那家奶茶店。

假如奶茶店的老板需要向银行借款100万。银行在接到奶茶店的请求之后,自然会评估奶茶店的还款能力,于是按照资产负债率,银行会盘点奶茶店的资产情况。

根据银行的盘点,奶茶店的资产共有三类,现金30万,奶茶粉100万,以及店里乱七八糟的设备200万。

按照资产负债率,奶茶店的资产是老板拥有的全部财产330万,大于银行借款100万。借款后的资产负债率小于1。

于是按照常理,奶茶店具有归还银行贷款的能力,但问题远远没有那么简单。

虽然现金、奶茶粉、设备都有其价值,但并不代表有其市场。换句话说,即使奶茶粉100万、设备200万,但真到了变卖资产的那一步,谁又能确保有人会接盘呢。即使它存在价值,恐怕也可能没有买家市场,缺乏流动性。

银行作为贷款机构,也不可能把奶茶粉和设备放在金库里面,等待买家的上门。

于是流动性,同样也成为贷款机构衡量企业还款能力的重要指标。

而实际上,资产负债表中对于商人财产形态的罗列,多数依托的是流动性情况。

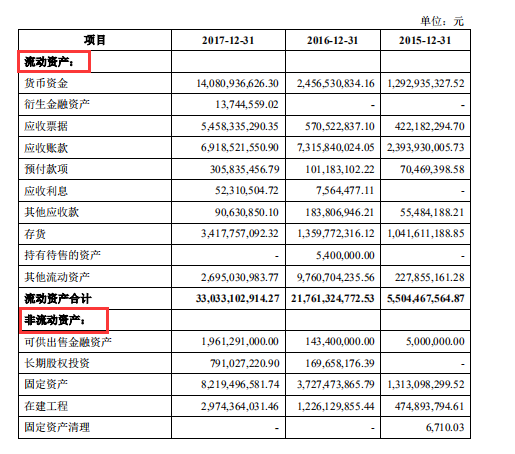

在下图的资产负债表中,资产部分由上到下,大多基于流动性的强弱排列,流动资产强于非流动资产,货币资金强于存货。

如果考虑流动性再衡量企业的偿债能力,便产生了除资产负债率之外众多的参考指标,其中有两个比率,教科书经常提到。

一个是流动比率,也就是流动资产和流动负债的比值,在奶茶店的例子里,就是(现金+存货)/借款总额;

另外一个是速动比率,也就是比存货更容易变现的资产和流动负债的比值,在奶茶店的例子里,就是现金/借款总额。

在上个世纪的银行借款中,负债率和流动性是银行参考的重要指标。但好景不长,美国银行家的“流动性主义”便受到了来自于商品萧条的严峻考验。

商品萧条时期,可兑换成现金的商品急剧减少,商品的价值大幅缩水,已经严重低于其实际成本。商人们可获得的资金减少,偿还贷款的能力大幅下降。

银行家们意识到只考虑流动性存在局限,而商人们也发现,只依赖于银行的短期借款,会在商品萧条时期,陷入被动的局面。

于是,商人们另辟捷径,开始登陆资本市场,大量发行股票融资。

如果说商人们融资的有效手段过去是银行,银行的偿债考核带来了资产负债表分析的浪潮。那么从商人们融资手段转化为股票后,对于成长的考核则带来了利润表分析的浪潮。

商人们股票融资的对象也是商人,商人们有个共同的追求,在最短的时间内实现财产的最大增长。

在资产负债表中,能体现商人们全部财产的部分在资产,能体现商人们偿债之后财产的部分在股东权益。商人们财产增加的密码,财产状态的变化,全部体现在利润表当中,取决于每年形成的净利润。

于是,盈利能力分析,便成了研究净利润形成过程的分析。而净利润形成的过程,则是企业运转的全部过程。

虽然我无数次在不同的场合,讲过企业运转的全部过程。这里不妨结合上文,再拆解企业运转的全部过程。

资产负债表的形成是用以记录商人们在不同时点的财产状态,而在不同时点的财产状态的形成过程则由利润表来表示。

那么,深想一下,看看那家奶茶店,企业的全部运转过程,无非便是由资产负债表到利润表,再到资产负债表,完成一轮财产状态变化的过程。

商人们的财富增长,无非就是财产状态变化带来的。

财富增长的快慢,无非是财产状态变化的快慢。财富增长的多少,无非是财产状态变化过程中形成利润的多少。

那么要在短时间内实现财富增长的最大化,要么财产状态变化的时间足够短,要么财产变化过程中形成的利润足够多。

只不过在财务报表的盈利分析中,因为科目、指标的存在有了新的解释。

财产状态变化的时间由资产周转率来表示,用公式来说是收入/资产,其实就是资产进入利润表开始变化的时间;

财富增长的多少用净利率来表示,用公式来说是净利润/收入。其实就是利润形成的多少;

企业的盈利能力在考虑杠杆的效应下,变成了周转、狭义盈利、杠杆的乘积。结合在一起有了一个新的名字,净资产收益率,ROE。

我们可以回到奶茶店的例子,解释下以便于理解。一家奶茶店,每天可以卖出100杯奶茶,一杯奶茶20块。为了做出这100杯奶茶,奶茶店的老板需要300块钱的奶茶粉、20块钱的塑料杯。

奶茶店财富创造过程是这样的,原材料转化成奶茶,奶茶售出转化为收入,同时进入成本。财产状态转化的过程是从原材料到收入的过程,对于奶茶店来说是一天。利润的多少是收入减去成本的剩余,一杯奶茶是16块8毛。奶茶店一天可以赚1680块。

如果奶茶店两天才可以卖完100杯奶茶,那么财产状态转化的过程就是2天,换算一下,奶茶店一天只可以赚840块钱。如果奶茶店一杯奶茶只能卖10块,换算一下,奶茶店一天只可以赚680块钱。

于是,企业的广义盈利能力分析,就是企业的财富增值的分析,转化为公式,则是企业营运能力和狭义盈利能力的分析。营运能力是企业创造财富时间的长短,狭义盈利能力是企业创造财富的多少。

而不论是应收账款周转率、存货周转率,都是企业财富价值创造过程中的一环。不论是毛利率、费用率等等,也不过是企业财富创造多少的一部分而已。

至于这其中的一环,还是一部分,我不在这做过多的介绍,朋友们可以找到一家企业,画出它创造财富的过程,并百度知晓创造财富过程中的每个部分,应该用何种财务指标加以解释。

无论是偿债能力分析还是盈利能力分析,无非都是借款人和股东们用以判断是否给予企业融资的手段。当你陷入财务分析时,你也就忘记了财务分析的目的。它的目的不是列出一堆的数字,展现你excel公式应用的能力,而是用以判断企业的好坏水平。

在某知名问答平台上,经常出现这样的问题,一个企业的净资产收益率是5%,是好是坏,一个企业的毛利率是30%,是好是坏。你压根无非回答这样的问题,原因好坏涉及到标准,标准涉及到对比。

所以,即使掌握了上述的财务分析方法,在没有对比的前提下,你仍然无法判断一家企业是否值得投资,是否值得贷款。

那么,如何通过对比财务指标,评价企业的好坏呢?

既然需要一个评价好坏的基准,那么就需要一个参考指标。人们通常选用一个平均值,作为衡量某项事件好坏差异的参考。比如中国男生的平均发育时间是16岁,中国企业的平均生存时间是2.5年。但往往这种平均,常常忽略一个前提,其他条件类似。

就好像评判我和马云谁的财富成长速度更快,2019年,马云家族的财富是2750亿,2020年,马云家族财富是4000亿,财富增长率是45.5%。但我去年在工地搬砖赚了3000,今年在工地搬钢赚了3万,我的财富增长率是1000%,远超过马云。

如此对比,就显得毫无意义,毕竟在其他条件不同情况下的对比,就是耍流氓。

自然,评价企业盈利能力和偿债能力的好坏,同样要在其他条件类似的情况下,进行对比,这些条件包括行业、规模、商业模式等等。当然,你找不到完全一样的企业,评价企业盈利能力和偿债能力,最终变成了大约的数字。

不过,大约的数字,远比没有筛选过的对比更有意义,毕竟拿海康威视对比大华股份,总比拿海康威视对比中国银行更有意义。

当然,其他条件类似中,还附加着一个经常被忽略的因素,时间。其实我们在假定一个条件,在未来企业的盈利能力和偿债能力并不会发生很大的变化,但这个条件,我们自己信么?

于是,你不得不寻找方法来证明企业的现在和未来保持相对的稳定,以使得横向对比是有价值的,而这种证明方法就是趋势分析法。

也就是拿过往的历史水平和现在进行对比,尝试证明未来的稳定性,当然很多时候,也不过是一剂安慰剂而已。

如果你能看到这里,或许你已经清晰的知道了客观理论下的财务分析方法。无非就三步:

第一步,选定可以评价企业盈利、偿债、营运能力的指标。如毛利率、净利率、资产周转率、存货周转率等等;

第二步:筛选商业模式、行业、规模类似的企业,在保证其他条件不变的情况下,对上述指标进行横向对比;

第三步:通过趋势分析,判别企业在历史过程中保持稳定性的可能,并给予自己以安慰剂。

于是恭喜你学会了财务分析,但同样替你感到惋惜,因为你学会了别人的财务分析。因为你在一个假定的前提下,完成了别人交给你的任务。

毕竟谁又能证明通过企业盈利、偿债、营运能力就能判断一家企业的好坏呢?这一客观理论的分析方法,未免太过主观。就像你假定了一个市场有效的假说,你认为整个市场都是这么评价的,但你如何确保这是真的?又如何确保市场对于企业的评价指标不会发生变化呢?

而要说服自己,你需要自己的主观财务分析,下面我很主观阐述一下在投资领域的财务分析模型,以便大家批评指导。

03 投资的财务分析方法论

从本质上来说,我与放贷的不太一样,放贷的要求固定的利息率,而我希望伴随企业一起成长,虽然这句时间的朋友,已然成为了一句相互调侃的话语。但这也揭示了,作为一名公司的投资人,投资的起始点便不是依托于公司的偿债能力,而是公司的未来价值。

对于公司未来价值的判断,现存于市场的估值方法,大概分为两种,一种是以市盈率、市净率等倍数作为核心的相对估值法,一种是以现金流贴现模型为基本理论的绝对估值法。

相对估值如市盈率,字如其名,市是市值,盈是盈利,市盈率的公式是企业的市值/企业的净利润。那么对于企业价值的评估就是企业未来的市盈率和未来的净利润的乘积。

财务管理中,将市盈率的影响因素归结为收益率、周转率、净利率等一系列复杂的关系,但实际上,真实市场完全把市盈率当成了一个倍数指标。只要知道了企业的净利润,乘上一个倍数,便成了企业的估值。

所以,与其说市盈率是浮动的,倒不如说在大多数投资人心里,早就给不同行业、规模的公司既定了一个市盈率。比如,传统工业企业的市盈率不超过10倍,科技企业的市盈率在30-40倍,如果你问为什么是这个市盈率,多数投资人应该会回答你:经验。

为了方便大家理解市盈率,以及市盈率是如何被既定的,不妨给大家举一个例子。

假定那家奶茶店,未来的净利润是1000万/年,通常情况下,投资人对于这家奶茶店的市盈率估值方法分为两种。

一种是直接按照经验,比如奶茶行业的市盈率就是20倍,所以,这家奶茶店的估值是2个亿。

另一种是寻找参考指标,比如以在二级市场,也就是股票市场上市的奶茶上市公司作为参考,假设那家上市的奶茶店公司市盈率是25倍,那么2.5亿就是投资人要投资的那家奶茶店的估值上限。

你可能会问一个问题,没上市的能找到上市的作为参考,上市的能找到龙头公司作为参考,那行业老大参考谁呢,我可能会告诉你两个字:经验。

绝对估值法如现金流贴现模式,简单来说,就是把公司未来每年可能产生的现金流,按照一定的折现率,折现到现在,相加,得出企业的价值。

折现是什么,为什么要折现,原因是未来的钱不如现在的钱值钱,而投资的时点是现在,所以需要把未来能带来的钱放到现在。

至于如何选择折现率,仁者见仁智者见智,毕竟通货膨胀率是多少,可能大家心里都有不同的答案,所以折现率的选择完全取决于你的经验,你的主观判断。

现金流贴现模式最重要的是未来的现金流如何估算,而这又和企业的未来净利润有关,毕竟企业未来的现金流是未来净利润的调整所得。

所以,无论是相对估值法还是绝对估值法,几乎都涉及到一点,如何预测公司未来的净利润。要预测公司未来的净利润,必然要用到公司的财务报表,这就要求财务报表,满足两个条件:

- 1.公司的财务报表是真实的;

- 2.公司的财务数据是可预测的。

于是,最终的最终,我们的财务报表分析在投资中的目的,便是识别造假和预测未来。

那么,如何通过财务报表分析识别造假呢?

学过审计的朋友们,可能会从造假的动因、机会、理性程度等舞弊三角论,识别财务报表的造假;做专业投资的朋友,也可能通过尽职调查的方式来找寻公司造假的可能。

但无论是审计和尽职调查都存在落地性不强,难以适用于大多数投资人的缺陷。而对于普通投资人来说,识别造假的有效或唯一的手段,就是财务分析。

我曾在第二节中详细的解释过财务分析的过程,分为三步,确定指标、横向对比和趋势分析。用财务分析识别财务造假,与这三步无异,只不过在细节上存在一些不同。

首先,财务造假的可能在于不能自圆其说,那么在确定指标后的第一步,应该是和公司的业务逻辑结合在一起。

你没法想象在超市都看不到的凉茶饮料,其销售收入大于王老吉、加多宝。自然你也会觉得扇贝游来游去,股东还联合套现,这事就很离谱。

其次,财务分析的横向和趋势对比,并不是分析财务造假的终点。你并不能因为不知道养猪的技术,而否定一家养猪厂就是比其他猪厂具有更快的速度,把一只猪仔养成生猪。

当你发现公司的某项指标在趋势上出现异常,或者在同行对比中出现不同时,应该按照公开资料查找、现场调研、公司求证的方式逐步验证。

当所有的验证都无法支撑其逻辑时,那么就只有两个原因,要么看不懂,要么他造假,也只有一个结果,这公司别碰!

最后,确定指标、现场调研、公司求证的方法。

可以用于验证财务造假的指标有很多,小到费用,大到毛利率、周转率,为了周全,以杜邦分析的ROE作为起始是个不错的选择。

但千言万语不如例子一例,而最好的例子,莫过于刘姝威老师的《上市公司虚假会计报表识别技术》。

书中对蓝田股份等公司的财务分析识别造假的方法,可谓经典。所以,不妨买来一本,仔细研究,当有不解之处时,不妨现场评论留言,作为苦力,我可参与一二。

现场调研的方式同样五花八门,蹲厂门口数汽车、站奶茶店门店捡单据、跟看门大爷套近乎、跑到电表前看度数。只有我们想不到,没有他们做不到。

而要切实了解各个行业的现场调研方法,不如参考做空机构的做空报告,其中较为出名的做空机构如浑水,其对瑞幸的造假质疑,便是经典一例。

因为视频中再对此事件进行解析太过冗长。如果对此事有感兴趣的小伙伴,不妨在评论区留言,我择机发布相关报告,供大家参考。

公司求证的方式,如公司调研,但往往和装瞎的人说话,你觉得他会告诉你他瞎么。而且跟装瞎的人说话,并不是所有的人都有机会,即使可以通过互动易提问,往往董秘的回答可能就七个字,感谢对公司的关注!

自然,通过财务报表分析识别造假,也不是我一个视频可以说清的,所以《你骗人》的系列还会继续做下去。

当一家公司的财务报表被证实没有造假时,也就具备了可预测的价值,但预测的价值常常没有价值。而要理解这句话,就要从财务预测的方法开始。

无论是相对估值法还是绝对估值法,其对于未来的预测都基于净利润的预测,而净利润并不是预测的起始点,因为净利润是,收入-成本-费用产生的。

所以,几乎所有的财务预测的起始点,都是收入。

市场上对于收入的预测多采用线性外推的方法,简单来说,就是基于上年的或者历史平均的增长率,作为下一年收入的参考,下一年的收入=上一年的收入*(1+历史的增长率)。

但你我都明白,历史的增长率从一开始就是统计的结果,而往往公司的收入增长率既不呈现正态分布,也不呈现线性分布,更不可能是一个常数。

之所以,市场多采用线性外推的方式预测公司的未来收入,核心的原因是多数行业和多数企业,其收入的不可预测性。

如果将收入进行拆解,企业的收入由两部分构成:一部分是出售产品的数量;另一部分是出售产品的单价。

出售产品的数量受到市场供需的影响。市场的供给和需求由四个因素推动,政策、经济、社会和技术,也是我常常提到的PEST模型。

有的时候,我们会主观的判断因素和结果的关系,导致对供给和需求的错误判断。比如日本人喜欢喝低度酒饮料,美国人喜欢喝咖啡,因为中国低度酒饮料、咖啡的覆盖率较低,那么未来低度酒饮料和咖啡就存在较大的市场。

有的时候,即使我们主观判断对了因素和结果的关系,但仍然难以量化因素对结果影响的数量指标。

比如非洲猪瘟来临后,猪肉的供需出现失衡,猪肉的价格将出现上涨。但猪肉的价格会上涨多久,上涨多高却是我们无法预测的。

这种极易发生的错误和较难量化的数字,使得收入的预测更适用于定性分析,而不是定量分析,精确的错误反而不如模糊的正确。

相对于产品出售的数量,产品出售的单价,预测起来则更为困难。一方面价格的变化本来就是供需关系影响下的结果;另一方面,价格的变化不只受到供需关系变化的影响,还收到企业内部商业模式调整的影响,商业模式的调整往往又是人在背后主导的。而人和人性又是最难预测的东西。

所以,收入预测的价值在多数行业可能是没有价值的,而如果要打破这种没有价值的限制,无非有两个解决办法。

1.所分析研究的公司,不会发生较大的变化,其业务和财务呈现相对的稳定性,至少在可预期的投资期限内,是稳定的。

2.所分析研究的公司,虽然在面临市场、行业、公司各种的变化,但公司总有能力应对行业变化做出改变。

方法一:在变化中找不变;方法二:在变化中适应变化,达到不变。但无非方法一还是方法二,都已经不再是简单的数学外推、统计归纳,而变成了对行业、公司、企业竞争力、护城河的综合判断。

宏观上来说,这注定了投资的进度条永远无法达到100%,微观上来说,这也为我挖下了无数个深坑。

本来,投资就是个无限的游戏,它没有终点,也没有胜负。当你开始踏入这场游戏的时候,你便深陷其中,但却快乐和痛苦无穷。

由里及核,做多中国!

我是梨核,下期见!