大家好,我是梨核。

说到新能源汽车你首先想到的是谁?

我猜是比亚迪,截止到1月4号,比亚迪的市值已近5700亿元,但相比之下,蔚来汽车的市值也已经突破了836亿美金,折合人民币5400亿元。比亚迪和蔚来的市值相差并不大。

按照比亚迪的相关数据,2020年1-11月份,比亚迪新能源车累计销量16.08万台,蔚来全年交付4.3万辆。这样对比,蔚来和比亚迪的差距不是一星半点。

为什么大家普遍看好的比亚迪,市值和蔚来差不多?

比亚迪真的是造车的么?比亚迪是怎么造车的?比亚迪的未来是什么?

今天我们带着这些问题,跟大家探讨一下比亚迪背后的逻辑和故事。如果你准备好了,不妨把开始打到弹幕上,我们现在开始进入主题。

01 比亚迪是什么?

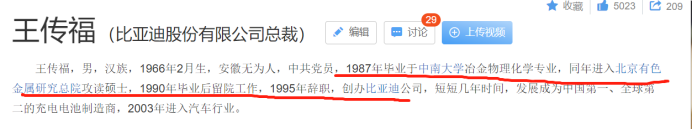

在百度百科上,对于比亚迪的创始人有这样一段介绍:

王传福,66年出生,安徽人,95年从北京有色金属研究总院离开后,创办了比亚迪。

你可能没听说过北京有色金属研究总院,现在这家研究所已经更名为有研科技集团,从1952年以来一直致力于中国新材料、工艺和设备的研究。

曾为两弹一星、核潜艇、探月工程、大飞机提供材料、工艺和设备,可以说是中国最早的高端新材料研究基地之一。

而当时王传福就在北京有色金属研究员做副教授,电池就是其研究的材料之一。

1995年,中国还是使用大哥大的时代,每一部大哥大的价格在2-3万块钱左右,虽然价格昂贵,但购买者众多,而每一部大哥大后面都代表着一份电池的需求。

当年,因为环境污染问题,日本放弃了对镍镉电池的生产。一方面市场需求越来越大;另一方面,日本企业主动退出市场,带来手机电池的供给减少。

使得当时在北京有色金属研究总院担任副教授的王传福看到了机会,毅然决定从研究所辞职,下海创业。

下海创业的王传福一无所有,带着20个人在深圳一间旧车间起家,创业之初的250万启动资金还是他的表哥吕向阳给的。

当时吕向阳从安徽的银行辞职,在深圳创立了融捷投资,主要涉足于贸易、金融、房地产业务,也正是因为250万元的投资,使得吕向阳和他的融捷投资成为比亚迪现在的第二大股东,也造就了吕向阳“中国巴菲特”的美誉。

王传福参与镍镉电池的生产,因为资金有限,起步较晚,所以和日本的公司对比:一缺资金;二缺设备。

为了弥补设备和资金的缺陷,比亚迪擅长使用劳工。将电池生产这种资本密集型企业,变成了劳动密集型企业,这点我也会在比亚迪的优势中逐渐提到。

2002年,比亚迪的镍镉电池业务得到了迅速的增长,年产3.5亿只镍镉电池,排名全球老二,和当时的全球第一日本三洋的产量差距不足20%。

那时,摩托罗拉、诺基亚、爱立信、飞利浦等等都是比亚迪的客户。

之后,比亚迪又涉足锂电池业务领域,在当时日本统治锂电业务的时代,比亚迪仅用了几年的时间便成为继日本锂电三巨头三洋、索尼和松下之后的全球第四大镍镉和锂电池生产公司。

而当7个日本锂电池企业就有5个亏损时,比亚迪凭借其劳工和机器的配合生产带来的成本优势,成功将对手的亏损转化为自身的盈利。

凭借镍镉电池和锂电池赚到钱的比亚迪,于2002年7月在香港主板上市。

随着上市之后,比亚迪电池的业务逐渐调整,镍镉电池的生产越来越少,锂电池在上市后的两年内成为比亚迪最主要的业务之一,锂电池的发展为比亚迪积累了巨量的财富。

所以,要认识比亚迪,就要比亚迪的起家并不是因为汽车业务,而是因为电池业务。而比亚迪涉足汽车业务,可能只是为了一个伟大的理想。

2003年1月,上市不足一年的比亚迪,宣布2.7亿收购西安秦川汽车厂77%的股权,进入汽车行业。

关于比亚迪为什么当时会选择进入汽车行业,我没有找到具体的依据。但据我观察,可能有三个原因:

第一个原因:当时国内的汽车政策的变化,使得民营企业生产汽车成为可能,高速增长的汽车需求,使得汽车业务的赚钱效应开始显现。

2000年之前,在中国买汽车是奢侈品,政府对于汽车的定位是生产工具和公务车所用,所以汽车生产的资质被牢牢掌握在少数的汽车生产厂商手中。

2000年,政府曾将鼓励汽车进入中国家庭 写入到第十个五年计划中,至此拉开了轿车进入家庭的序幕。

2001年,中国加入世贸组织,汽车市场随之开放。特别是在2001年后,吉利取得轿车生产资格,吉利这只鲶鱼带动了整个中国汽车行业的增长。

也使得汽车行业颇具有赚钱效应,奥克斯、波导甚至五粮液、红塔山都加入到汽车行业的生产之中。对于当时一年赚取5个亿的比亚迪自然也不例外。

第二个原因:2003年之后,手机电池的供需情况发生了变化,手机电池供大于求,比亚迪电池业务增长放缓,王传福需要找到新的电池的需求点。

至于汽车是不是电池的需求方,在当时估计没有多少人会信,但王传福在收购秦川时,直截了当的说明了,西安秦川可作为进军电动汽车市场的切入点。当然,王传福这一切入点在中途曾经跑偏了。

第三个原因:也是我认为最重要的原因是,收购秦川其实是个非常划算的买卖。当时国内具有汽车生产经验的企业不多。

最早之前,中国汽车行业曾有过轿车生产布局的“三大三小”战略,即国家只支持一汽、二汽和上汽三个轿车生产基地以及北京、天津、广州三个轿车生产点。除了军工系统的奥拓、云雀以及这几个轿车生产点外,其他的生产点不再批准。

军工系统的奥拓最早来源于日本铃木的制造技术,当时日本铃木的制造技术流传到国内四家军工系统造车公司,长安奥拓、江南奥拓、秦川奥拓、江北奥拓。

95年就开始设计的奇瑞风云,99年其实就具备了量产下线的能力,但直到2001年才得以销售。原因就在于奇瑞当时没有进入政府汽车的生产目录,之后进入汽车生产目录还是因为用股权换得了上汽奇瑞的资格。

01年之前的吉利汽车也大多是通过合作的方式才进入汽车生产市场。当时民营企业能取得汽车生产牌照,进入汽车生产目录的很少,可想而知收购秦川的买卖有多值。

而当时要不是秦川在和长安的竞争中处于劣势,资金匮乏需要寻求外部发展,又刚好赶上华晨中国董事长仰融被调查,估计比亚迪也没有进入进入秦川,也就没有了之后比亚迪造车的故事。

正是因为这三个原因比亚迪从电池业务拓展到汽车业务。

当时,资本市场就觉得王传福这人不靠谱,你一造电池的要造什么汽车,你以为汽车是车棚子上绑个电池就能跑起来的么。

自比亚迪收购秦川汽车之后,比亚迪电子的股价一度下跌50%。当资本市场还觉得比亚迪瞎胡闹的时候,其实王传福根本没有把太多的经历放在比亚迪汽车这一热闹的事件当中。

虽然电池汽车能解决比亚迪电池遭遇的市场供需失衡的问题,但远水解不了近渴,想快速解决比亚迪电池业务放缓的关键还在于新业务的开发和拓展。

而这一新业务的开发和拓展,就是手机零部件和组装业务。

其实,2002年,王传福曾被邀请前往当时代工行业的航母企业富士康去参观,富士康的参观给予了王传福很大的启发。

同样是诺基亚、摩托罗拉这些公司的供应商,同样是依靠人工劳工来赚钱的生意,为什么比亚迪不能做代工的生意。

没过多长时间,比亚迪就从富士康挖角大批人员,悄木声息的开始了比亚迪的代工业务。

而到了2007年,比亚迪的手机零部件和组装业务就已经达到了91.9亿元,占营收的比例超过40%。也正是因为这段关系,比亚迪和富士康之间也多次闹上法庭,展开了比富大战。当然,这段有趣的经历等有时间再跟大家细说,这里就不做过多探讨。

所以,我们说到比亚迪,小伙伴首先想到的是比亚迪是造车,没错,但不全是。

实际上,从1995年比亚迪成立以来,比亚迪最大的收入来源从电池业务转变为手机零部件组装业务之后又转变为汽车业务。

比亚迪已经不再是一个单纯的汽车厂商,已经成为了一个综合性的集团公司。

而其中最重要的三块业务分别为比亚迪二次充电电池业务、比亚迪汽车业务以及比亚迪手机组装业务。

2019年披露的年报显示:

汽车业务实现收入632.66亿元、手机部件和组装业务为533.8亿元,二次充电电池业务为105.6亿元,其他业务收入为5.87亿元。

当然,除了上述业务,比亚迪还有半导体、云轨等业务。

我猜你们应该对比亚迪电子和手机组装业务没有多少兴趣,你们的主要兴趣点应该是比亚迪的汽车和电池业务,所以接下来的内容将主要对比亚迪的汽车和电池业务展开解析。

02 从造车到造新能源

上一节我们说到比亚迪收购了秦川汽车,获得了汽车生产牌照。但实际上比亚迪的造车业务才刚刚开始。

刚收购回来的秦川汽车没有盈利,也没有技术和品牌的海量积累,最显著的优势就是汽车的生产经验。

当时,在加入WTO之后,中国汽车行业的竞争格局显然已经发生了变化。外资和合资车企占据了主导地位。

外资有技术和设计,合资厂可以“拿来主义”,而对于自主品牌比亚迪来说,或许只有一条出路,做出更加便宜的汽车,走进千家万户。

如何做出便宜的汽车呢?

老生常谈的理论就是控制成本和控制费用,汽车行业的成本和其他行业有类似之处。

大体上可以分为料工费:原材料是汽车零部件、制造费用是设备的折旧损耗、工就是工人工资。

费用:主要由汽车的设计研发费用和销售费用组成。

所以,要做出一款便宜的车,就要从成本和费用两个角度来收入。降低成本的入手角度就是原材料和设备,降低费用的角度就是设计研发和销售。

在降低成本方面,比亚迪并不是没有经验。

因为和汽车一样,电池厂也是总资产投入,要想减少资本投入,减少每年的折旧费用和现金开支,最好的方式就是通过人工的途径来替代。但这里有个前提,就是这个人工的成本不会超过折旧的费用。

上个世纪末,自动化生产线在国内并不普及。实际上即使是现在自动化生产线在很多的中小企业仍然是奢侈品,自动化生产线的投入巨大让比亚迪望而却步。

解决自动化生产线投入较大问题的初始点就是用人工来替代机器设备。

据我搜集到的资料,2007年,比亚迪招聘的本科生和硕士生的工资差不多在2000-4000块钱左右。而早期比亚迪擅长培训应届毕业生,使用劳工来替代机器设备。

当然,并不是完全使用人工,为了保证良品率,比亚迪在核心部件上使用机器,在非核心部件上使用人工。

通过这种“机器+人工”的运作模式,比亚迪的产品成本比日本同行的产品成本能降低40%左右。

这是中国过往的人口红利带来,最直接的在比亚迪的体现,这样只是减少了设备采购的费用,但更为重要的成本构成是原材料。

而当时中国汽车产业的配套并不像现在那么健全,一些优质零部件的供应赶不上需求的增长速度。

汽车行业的供应链成本较高,而这种供应链成本直接体现在汽车行业原材料的采购成本当中。

要实现汽车行业的原材料成本的降低,最好的方式就是在某些原材料上自己生产,从而降低采购成本和物流成本,这种做法也叫做垂直一体化。

其实,早期的美国汽车行业因为配套不健全,经常出现优质零部件断供的问题,也大多采用垂直一体化的运营思路,福特早期生产汽车的时候,包装盒也是自己生产的。

早期行业不成熟阶段垂直一体化是降低成本的好方法,但当行业逐渐成熟,垂直一体化不但不会降低成本,却会因为摊子太大导致管理成本太高,管理效率较低带来诸多的问题。

这也是巴菲特“不投四个轮子的生意”,而最终投资了比亚迪的原因,当然这一点在下面还会说到,大家不要着急。

通过“机器+人工”来降低设备投入的成本和资金占用,用垂直一体化降低供应链缺失带来的采购、物流和沟通成本,是比亚迪乃至早期优秀的汽车行业公司惯用的手法。

但汽车行业毕竟是面对消费者,除了要考虑成本外,还要考虑设计研发和销售。

早期的比亚迪没有研发和设计能力,在收购秦川后,王传福曾远渡日本花了1亿开了汽车模具,但再和经销商沟通中,开出来的样式并不能符合当时市场的普遍审美观,王传福不得已砸掉了样车,上亿元付诸东流。

而这次昂贵的学费之后,比亚迪想到了一招可以降低研发和设计成本的方式,模仿抄袭。模仿抄袭在那个年代实际上是经常发生的事情。

形如刚刚起步的吉利汽车经常去购买奔驰的车拆解,然后模仿变成自己的车型。比亚迪最早靠采购丰田等车企的新车,拆解形成自己的新车,比如我们下面要说到的比亚迪F3。

比亚迪F3是比亚迪当年卖的最好的一辆车,曾依靠F3,比亚迪成功跻身于中国车辆销量排行榜的前10名。

比亚迪F3的成功一方面依赖于当时中国汽车市场的高速发展,通过模仿丰田花冠取得市场认可,快速了打开市场;

当然还有一方面,是比亚迪的分网销售,所谓的分网销售就是比亚迪会设立不同的经销商,不同经销商之间销售的车型或者系列并不一样。

这样做的好处是可以在一个地方设立多个经销网络。

不同的经销网络可以承担更多的车辆销售任务。但问题是,如果你的车型不多,每一个经销商,也就是4S店可以销售的车型就比较少,那么相应的他们能赚到的钱也就不多。

如果汽车主机厂又施压了更大的销售业绩压力,带来的后果便是主机厂和经销商之间矛盾的升级。

这一事情并不是没有发生,F3火了之后,2003年中国进入了SUV的大年,比亚迪通过几款SUV车型又迅速打开了市场。

2010年之前,比亚迪的汽车销售呈爆发式增长,2008年比亚迪汽车实现业务收入89.1亿元,2009年比亚迪汽车销售收入超过二次充电电池业务,一度达到了216.17亿。

当时的比亚迪开始盲目的扩张,疯狂的铺设经销商,但从来没有顾及和经销商的合作关系,曾一度提出销售80万的目标,为了实现这一目标,比亚迪逐渐向经销商压货。

因为压货的压力导致经销商之间恶意竞争,入不敷出,在2009年开始,比亚迪爆发了经销商退网事件,全年比亚迪80万的销售目标,最终只卖出去45万辆。

在销售网络上的失误以及王传福的误判,致使一直到2015年,比亚迪的汽车销量也没在进入中国汽车销量排行榜的前10名。

但你不可否认的是,在面对当时的汽车增长环境下,王传福在成本和费用控制方面的体现,这种体现的核心能力是用人工替代机器,充分利用中国人口的红利。

而这种人工替代带来的管理问题,王传福处理的非常妥当,以至于成本降低非常显著。

所以,巴菲特投资比亚迪的2008年,查理芒格在见过王传福之后,说他是杰克韦尔奇和爱迪生的结合体,杰克韦尔奇就体现在这。

退网风波之后,王传福痛定思痛,这场“市场换技术”的游戏在国内汽车领域搞了十几年。

但外资车企有技术,合资车企拿来主义,国内自主品牌没技术、没品牌,想在市场上和外资车企、合资车企竞争几乎占据不了太大的优势,只能在低端车型上赚点辛苦钱。

如果想在汽车行业中弯道超车必须要有一个全新的颠覆原有汽车格局的新市场出现。而这个新市场,我估计大家已经猜到了,你们可以把它打在弹幕上。没错,它就是新能源汽车。

在当时,制造新能源汽车:

一方面需要技术,而和传统燃油车不一样的是,这些新能源汽车的技术没得抄;

另一方面需要市场,由于成本和续航的问题,大洋彼岸的马斯克搞这个东西也搞了十年。

解决技术的问题,就要从汽车电池和汽车电子出发,最开始要解决的问题就是电池的问题。

电池占新能源汽车成本的40%左右,电池直接决定了新能源汽车的未来。

在当时,新能源电池的技术路线有三个,磷酸铁锂、三元电池和锰酸锂电池。在三元电池上,日韩走在行业的最前端,LG、松下的三元电池技术领先其他公司半个身位;

另一方面,三元电池对于钴材料和镍材料的需求较高,而这种材料在我国并不是储量较大的材料,相对资源较为紧张。

所以,比亚迪最早的技术路线就是磷酸铁锂路线。

磷酸铁锂成本低,安全性高,虽然能量密度相对较低,但刚好适用于城市交通中的公交车和出租车等车型。早期的比亚迪的新能源业务收入来源主要是2B,也就是针对于公交公司或者共享汽车、出租车等运营单位。

当然,一方面原因是对于公交车和共享汽车、出租车来说,车辆的日常使用成本较低;自然还有另外一个方面,就是存在政府补贴。

政府补贴的计算标准一般为:

单车补贴金额=里程补贴标准×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数

其中电池系统能量密度是补贴重要考虑因素,在新能源汽车早期阶段,政府对于电池系统能量密度的要求不高,自然磷酸铁锂能量密度不如三元锂电池,也能获得补贴。

凭借着在磷酸铁锂的技术研究和补贴政策,比亚迪2018年公交车销量超过1万多辆,曾一度市场份额大幅增长,超过13.52%。

而当时,由于滴滴的运营公司多使用比亚迪的新能源汽车,比亚迪的slogan一度从Build your dream被戏称为Build your Didi。

伴随着比亚迪新能源汽车逐渐的投入市场,比亚迪汽车业务从2014年的270.89亿上涨到2018年的760.07亿元,这其中的主要增量都是新能源汽车。

好景不长,国家对于新能源汽车的补贴开始滑坡,而补贴的标准从低能量密度向高能量密度转移,比亚迪的磷酸铁锂路线出现劣势,不得不改弦更张,研发三元锂。

就是因为这种补贴的转变,使得宁德时代一跃超过比亚迪成为中国最大的新能源动力电池生产商。

但比亚迪和宁德时代的竞争就从来没有停止过。国家新能源汽车补贴政策下滑和双积分政策实施之后,汽车主机厂不得不生产新能源汽车,而新能源汽车在同标准下比燃油车的续航能力差,但成本一点都不比燃油车低。

为了更好的出货,主机厂不得不向上游动力电池厂商压价,由此动力电池厂商利润受到挤压,一些动力电池厂商开始出清,市场集中度进一步提高。

比亚迪和宁德时代的竞争也进入白热化,这种竞争的主旋律就是成本的问题,而成本的直接体现就是能量密度。

我解释下国家补贴中说到的电池系统能量密度。

能量密度是指单位体积或者单位重量的电池或电池包所包含的能量,如果是论单芯,你可以把它理解成一个个小的5号电池,那么它的能量密度就是电芯能量密度。

但是电芯不可能做成一节就能带动电动车的,除非是小时候玩的那种四驱车。

所以必须把大量的电芯并联或串联起来形成一个电池组,然后再用各种结构件把这些电池组固定在汽车之上形成电池包。

所以,电池包包括电芯、结构件等乱七八糟的东西,一个电池包的能量密度也就是电池系统的能量密度。

磷酸铁锂的能量密度比三元锂低,但不代表磷酸铁锂的电池包的系统能量密度就要比三元锂低,只要电池包的利用效率较高,就可以提高磷酸铁锂系统能量密度。

要通过提高利用效率来提高磷酸铁锂系统能量密度的问题需要较高的工艺和技术,而这种磷酸铁锂的工艺和技术大多数都掌握在比亚迪手中。下面这种刀片电池就是比亚迪提高包利用效率的一种表现。

所谓的刀片电池就是把电芯的宽度拉长,厚度做薄,看起来每个电芯都像砍刀一样。

又细又长的电芯都放在电池包里,可以减少结构件的使用,从而提高体积能量密度,使得新的刀片电池可提升能量密度30%以上,因为结构件的使用减少,又可以降低近30%的成本。

通过电池包的利用效率的提高,可以提高系统能量密度,从而使得比亚迪的新能源车在一些方面可以有与三元锂相抗衡的能力。比如比亚迪新推出的比亚迪汉就使用了比亚迪的刀片电池。

刀片电池的技术完全由比亚迪自行研发,而且这种刀片电池的技术较难运用到三元锂当中,原因是一致性和不稳定性的因素,三元锂的刀片电池很难通过穿刺试验。

大体上这种刀片电池技术要基于磷酸铁锂的平台,宁德时代是不可能做的,LG化学没有磷酸铁锂技术储备,松下也没有CTP技术。

但即使有了刀片电池,比亚迪就可以直接和宁德时代竞争了么?

03 比亚迪要干自己

并不能,就现在比亚迪的刀片电池来看,除了少量外销,主要的供应对象还是自身的新能源汽车业务。比亚迪的垂直整合仍然还在调整过程当中。

在2008年,巴菲特投资比亚迪时,比亚迪的垂直整合是有优势的。

那是因为相对于美国垂直整合带来的重资产,使得汽车行业每年都要投入大量的固定资产维持业务不同。

中国的汽车行业可以通过低廉的人工成本来取代机器进而避免固定资产投资过大的缺陷。同样的垂直整合可以降低供应链的沟通协调成本。

但问题在于,随着国内的经济增长速度趋缓,劳动力成本降低,劳动力成本逐渐升高,以前依靠人工成本降低固定资产投入的方式可能并占不了多大的便宜。

并且,现在中国是工业配套最健全的国家,外部采购的成本并不见得比垂直整合的成本要低。

虽然有汽车制造的经验,有电池技术的积累,有半导体业务的实质性突破和使用。但现在的比亚迪就像一个笼子,笼子里关了六条猛兽。

充电电池、手机组装、燃油车、电动车、半导体、云轨。每一条猛兽都可以咬人,但关在笼子里都咬不到人。

就像比亚迪的动力电池、新能源车半导体、电动车业务,现在都是自供为主。

如果未来新能源汽车只是车,那无可厚非,自供可以降低成本,降低供应链协调成本,提高供应链效率,但是如果新能源汽车不是车呢?

特斯拉又降价了,新款车毛豆Y直接降到30万左右,蔚来又在加强他的社区建设。

很明显的是,这些车企都没有把新能源汽车作为他们的终局,只是开端。就像马斯克说的,新能源汽车就是个行走的大电脑。那么对于新能源汽车来说,就会演变成两个发展方向。

一个是硬件:它包括新能源汽车,还包括新能源汽车的主要组成部件,像动力电池、IGBT、电驱电控。

一个是软件和互联网:软件定义智能生活,要实现汽车智能,需要OS,也就是操作系统,需要标准开发体系,需要生态。

我们想想硬件和软件互联网之后的发展路径。

对于硬件来说,技术和成本是未来的发展方向。

成本的降低来自于规模效应,规模效应代表着产业集中,产业集中的前提是尽可能的获取更多的客户订单。

想想华为的进阶之路,想想宁德时代现在在做的事情,宁德时代在通过CTP技术绑定主机厂,联合主机厂,深度参与到主机厂汽车的动力电池设计之中。

不只是动力电池,IGBT未来的发展路径也可能是这样的。

我们会幻想比亚迪的新能源汽车的性价比真的很高,所以未来的出货量应该不低。

这点没有错,但擅长做B端业务的比亚迪,在C端业务上面对新能源汽车的销售体系变革,来自马斯克或者李斌他们对于互联网的理解对传统行业的降维打击。

比亚迪的品牌优势并没有发挥出来,即使比亚迪一直走性价比路线,它不但会面临着来自于特斯拉等新势力的竞争。

同时,还来自于国产自主品牌,其他优秀车企的竞争,比如李书福们和他的吉利们。

李书福们在等待一个机会,当新能源汽车接受程度提高、充电设备的覆盖率提高,动力电池产能过剩,价格大跌的时候。

李书福们可以把燃油车升级为油电混合,甚至转化为纯电汽车,一举完成新能源汽车的过渡。论性价比这条路,似乎吉利、长城、长安、上汽、五菱都有机会。

依靠新能源汽车的红利上扬,这条路还有多久?谁也说不准。

或许会随着新能源汽车销量的增长而持续很长时间,但也可能半路杀出来一片程咬金,根本不跟你谈赚钱,直接把利润扼杀在摇篮里。

对于软件和互联网来说,OS、技术、生态。我想比亚迪一定在做,但大多情况下是和合作方在做。这些合作方可能是华为,也可能是滴滴,至于未来是什么,是什么样子的,谁也说不准。

至少现在标准都没有,也没有思路,阿里和上汽搞了斑马,华为布局智能汽车业务勾上了比亚迪。而无论是谁最终做OS,做生态,最关键的一步,就俩字——开放。

如果你要说一个确定性比较强的业务,我想不是新能源汽车,也不是软件和互联网,而是作为新能源汽车配套的硬件设备提供商。

不论谁要生产新能源汽车,最终你都需要动力电池和半导体,不论谁在制造动力电池和半导体,要么你需要提高自己的技术和工艺水平,要么你要实现进口替代。

都是在获取客户的基础上,完成技术积累,实现规模效应并最终占据市场。

所以,我自己看来。在将来,比亚迪最值钱的业务可能不是汽车业务,也可能不是手机组装和现有的二次充电电池业务,而是汽车动力电池或者汽车半导体业务。

而让他们更值钱,就要把它们从笼子里放出来,参与市场竞争。

2019年底,比亚迪终于成立了弗迪公司,弗迪系包括5家公司,弗迪电池、弗迪视觉、弗迪科技、弗迪动力。

20年12月31日,比亚迪发布公告称控股子公司比亚迪半导体将分拆上市。

而这一切,或许就是比亚迪从自力更生到改革开放的第一步。

截止到我做完这个视频,宁德时代的市值已经突破9341亿元,比亚迪的市值也已经达到了5971亿元。我不想评论新能源汽车未来的涨幅或者是否存在泡沫。

我只想单论比亚迪的业务,你们觉得比亚迪是继续垂直整合好还是分拆共享好?

我想每个人心中都有自己的答案。

多年之后,或许我们在市场上能看到一家超大的新能源汽车厂商,又或许我们能看到一家特大的硬件平台提供商,那谁更像华为呢?

我想比亚迪的王传福并不想做中国的马斯克,而更想做的是世界的王传福。

民族品牌的崛起才刚刚开始!

由里及核,做多中国。

我是梨核,下期见!