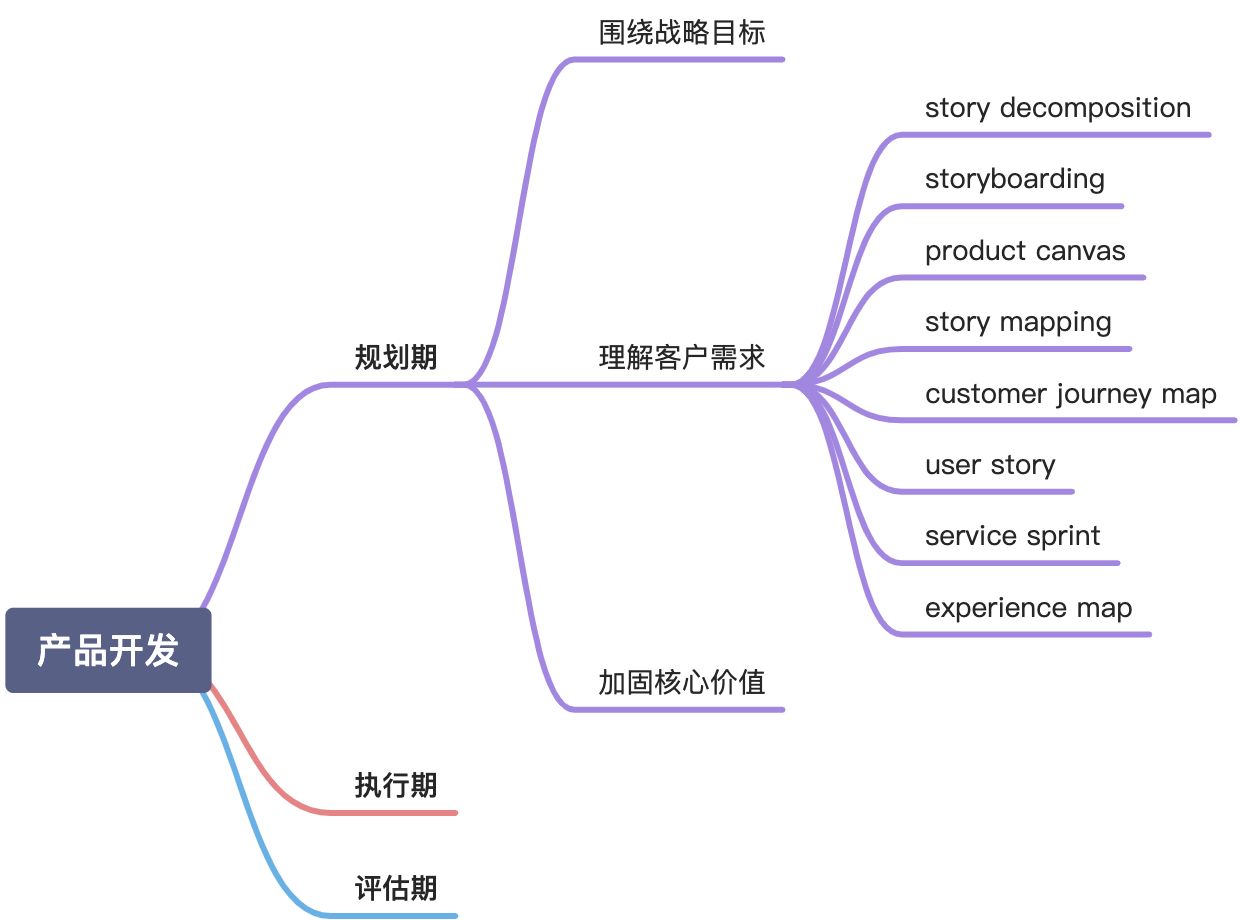

什么是user story?

是一种促进场景化思维方式的工具,目的是训练大家“先思考场景,分析问题,再讨论解决方案”的产品工作方式。

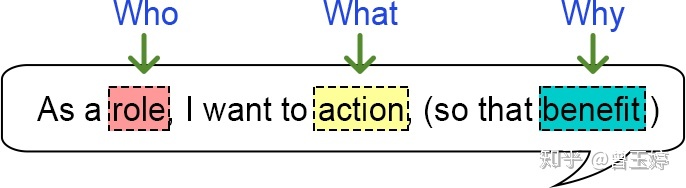

User story的形式通常为一句话:

<角色>who: 谁使用 (尽可能具体)

<活动>what:要完成什么活动 (每个用户故事都是唯一的;是主动语态而非被动语态)

<价值>value:为什么要这么做,价值是什么

理解用户的行为场景:

- ta为什么要做这件事?

- 如何做的?之前经历了什么?现在正在经历什么?接下来要往哪里去?

- 在这个过程中他遇到了什么问题?

- 我们如何能够帮助他解决遇到的问题?或者提供更好的解决方案?

用户故事示例:

<标题>:创建物品到达客户时的自动发送短信

<内容>:作为【客户】,我想[ 在物品到达时收到短信 ]以便[ 我可以马上去拿货物 ]。

<验收>: Given 货物运送给客户, When 货物到达客户收货地址,Then 可以立刻去拿货物;

用户故事将为【客户】带来价值;满足其 [当物品到达时接受短信]的需求;这个是可以实现的用户故事[客户利用短信去拿她购买的物品]。

#图片来自网络,侵删#

用处

- 帮助团队理解用户场景,促进共识的达成

-

好的user story的衡量标准是什么

INVEST原则:

好的用户故事必须遵循INVEST原则即:Independent(独立的);Negotiable(可协商的);Valuable(有价值的);Estimate(可评估的);Small(小的);Testable(可测试的)

1)Independent(独立的):每个用户故事间应该相互独立

2)Negotiable(可协商的):用户故事并非合同,只是对需求的简短描述,在一开始不适宜包含过多细节,具体细节在沟通阶段产出。

3)Valuable(有价值的):每个故事必须是对客户具有价值的,因此应该站在用户角度进行编写。

4)Estimate(可评估的):对要进行开发的User story 进行粗略估算,以便团队知道userstory的工作量。并由PO决定是否需要重新设计user story或进行任务拆分。

5)Small (小的):一个好的用户故事要短小,不要过于庞大。最好不要超过10个理想人/天的工作量,至少要确保的是在一个迭代或Sprint中能够完成。用户故事越大,在安排计划,工作量估算等方面的风险就会越大。

6)Testable(可测试的):用户故事应该是具体并且可测试的。如果用户故事过于含糊,测试时候就没有标准可循。例如:软件要易于使用。建议阅读

清华大学出版社《洞察用户体验方法与实践(第二版)》P469-494

- 人民邮电出版社《用户体验可视化指南》