React 中的“栈调和”(Stack Reconciler)过程是怎样的?

时下 React 16 乃至 React 17 都是业界公认的“当红炸子鸡”,相比之下 React 15 似乎已经是一副黯淡无光垂垂老矣的囧相了。

在这样的时代背景下,愿意自动自发地了解 React 15 的人越来越少,这是一个令人心碎的现象。毕竟有位伟人曾经说过,“以史为镜,可以知兴替”;还有另一位伟人曾经说过,“学习知识需要建立必要且完整的上下文”——如果我们不清楚 React 15 的运作机制,就无从把握它的局限性;如果我们不能确切地把握 React 15 的局限性,就无法从根本上理解 React 16 大改版背后的设计动机。因此在追逐时代潮流之前,必须学好历史。

在本章节,首先来迈出“学习历史”的第一步,也是最重要的一步——理解 React 15 的“栈调和”算法。

1、调和(Reconciliation)过程与 Diff 算法

先来看一看“调和”和“Diff”两个名词的确切指向。

- “调和”又译为“协调”,协调过程的官方定义,藏在 React 官网对虚拟 DOM 这一概念的解释中,原文如下:

Virtual DOM 是一种编程概念。在这个概念里,UI 以一种理想化的,或者说“虚拟的”表现形式被保存于内存中,并通过如 ReactDOM 等类库使之与“真实的” DOM 同步。这一过程叫作协调(调和)。

这段话里的重点在于:通过如 ReactDOM 等类库使虚拟 DOM 与“真实的” DOM 同步,这一过程叫作协调(调和)。

简而言之:调和指的是将虚拟 DOM映射到真实 DOM 的过程。因此严格来说,调和过程并不能和 Diff 画等号。调和是“使一致”的过程,而 Diff 是“找不同”的过程,它只是“使一致”过程中的一个环节。

React 的源码结构佐证了这一点:React 从大的板块上将源码划分为了 Core、Renderer 和 Reconciler 三部分。其中 Reconciler(调和器)的源码位于src/renderers/shared/stack/reconciler这个路径,调和器所做的工作是一系列的,包括组件的挂载、卸载、更新等过程,其中更新过程涉及对 Diff 算法的调用。

所以说调和 !== Diff,但是如今大众的普遍认知为:当讨论调和的时候,其实就是在讨论 Diff。

这样的认知也有其合理性,因为Diff 确实是调和过程中最具代表性的一环:根据 Diff 实现形式的不同,调和过程被划分为了以 React 15 为代表的“栈调和”以及 React 16 以来的“Fiber 调和”。在实际的面试过程中,当面试官抛出 Reconciliation 相关问题时,也多半是为了了解候选人对 Diff 的掌握程度。因此在章节中,“栈调和”指的就是 React 15 的 Diff 算法。

2、Diff 策略的设计思想

在展开讲解 Diff 算法的具体逻辑之前,首先从整体上把握一下 Diff 的设计思想。

前面已经提到,Diff 算法其实就是“找不同”的过程。在计算机科学领域,要想找出两个树结构之间的不同, 传统的计算方法是通过循环递归进行树节点的一一对比, 这个过程的算法复杂度是 O (n^3) 。尽管这个算法本身已经是几代程序员持续优化的结果,但对计算能力有限的浏览器来说,O (n^3) 仍然意味着一场性能灾难。

具体来说,若一张页面中有 100 个节点(这样的情况在实际开发中并不少见),100^3算下来就有十万次操作了,这还只是一次 Diff 的开销;若应用规模更大一点,维护 1000 个节点,那么操作次数将会直接攀升到 10 亿的量级。

经常做算法题的人都知道,OJ 中相对理想的时间复杂度一般是 O(1) 或 O(n)。当复杂度攀升至 O(n^2) 时,我们就会本能地寻求性能优化的手段,更不必说是人神共愤的 O(n^3) 了!所以React 团队也结合设计层面的一些推导,总结了以下两个规律, 为将 O (n^3) 复杂度转换成 O (n) 复杂度确立了大前提:

- 若两个组件属于同一个类型,那么它们将拥有相同的 DOM 树形结构;

- 处于同一层级的一组子节点,可用通过设置 key 作为唯一标识,从而维持各个节点在不同渲染过程中的稳定性。

- 除了这两个“板上钉钉”的规律之外,还有一个和实践结合比较紧密的规律,它为 React 实现高效的 Diff 提供了灵感:“DOM 节点之间的跨层级操作并不多,同层级操作是主流”。

接下来就一起看看 React 是如何巧用这 3 个规律,打造高性能 Diff 的。

3、把握三个“要点”,图解 Diff 逻辑

对于 Diff 逻辑的拆分与解读,社区目前已经有过许多版本,不同版本的解读方式和角度各有不同。但说到底,真正需要把握的要点无非下面这 3 个:

- Diff 算法性能突破的关键点在于“分层对比”;

- 类型一致的节点才有继续 Diff 的必要性;

- key 属性的设置,可以帮我们尽可能重用同一层级内的节点。

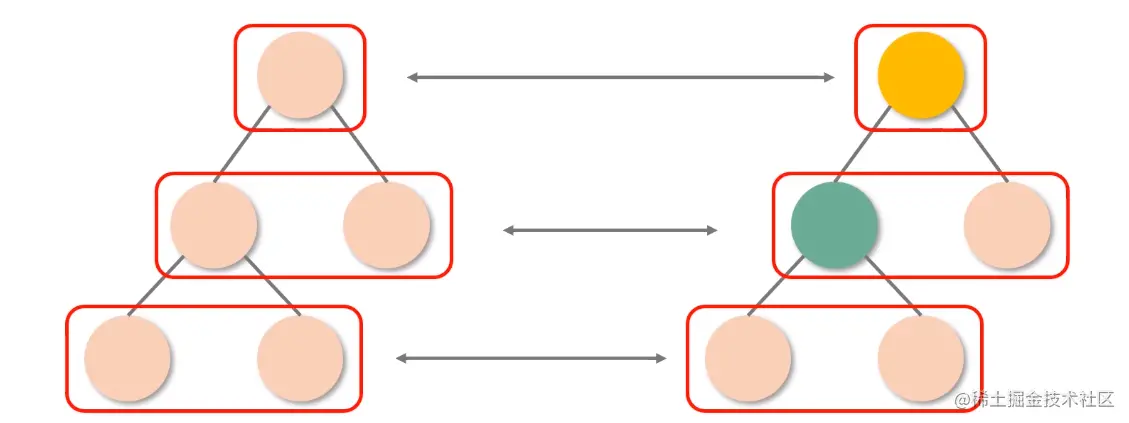

(1). 改变时间复杂度量级的决定性思路:分层对比

结合“DOM 节点之间的跨层级操作并不多,同层级操作是主流”这一规律,React 的 Diff 过程直接放弃了跨层级的节点比较,它只针对相同层级的节点作对比,如下图所示。这样一来,只需要从上到下的一次遍历,就可以完成对整棵树的对比,这是降低复杂度量级方面的一个最重要的设计。

需要注意的是:虽然栈调和将传统的树对比算法优化为了分层对比,但整个算法仍然是以递归的形式运转的,分层递归也是递归。

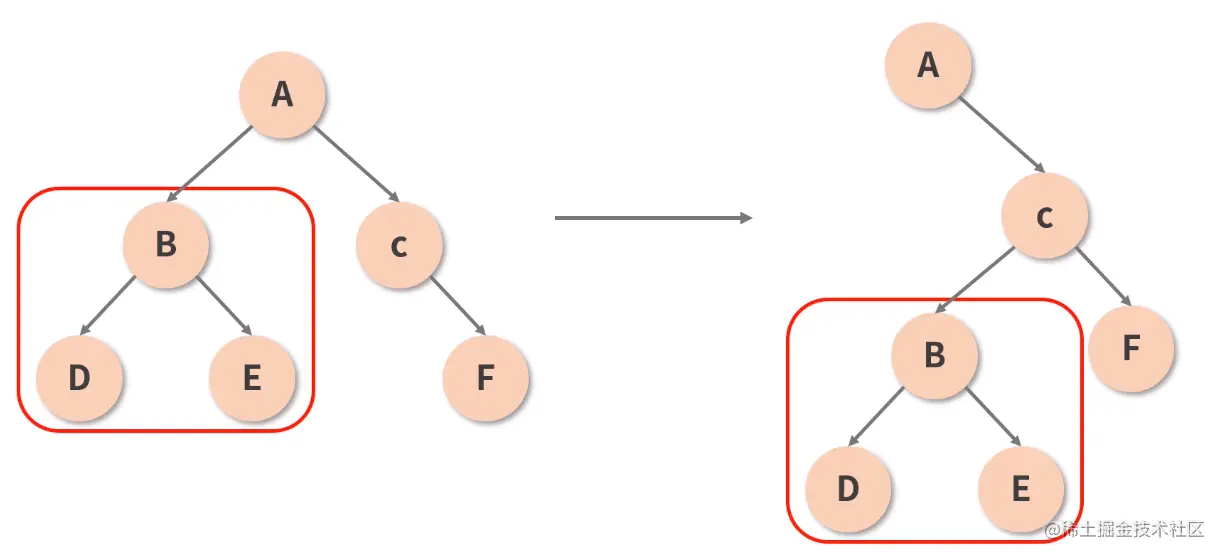

那么如果真的发生了跨层级的节点操作(比如将以 B 节点为根节点的子树从 A 节点下面移动到 C 节点下面,如下图所示)会怎样呢?很遗憾,作为“次要矛盾”,在这种情况下 React 并不能够判断出“移动”这个行为,它只能机械地认为移出子树那一层的组件消失了,对应子树需要被销毁;而移入子树的那一层新增了一个组件,需要重新为其创建一棵子树。

销毁 + 重建的代价是昂贵的,因此 React 官方也建议开发者不要做跨层级的操作,尽量保持 DOM 结构的稳定性。

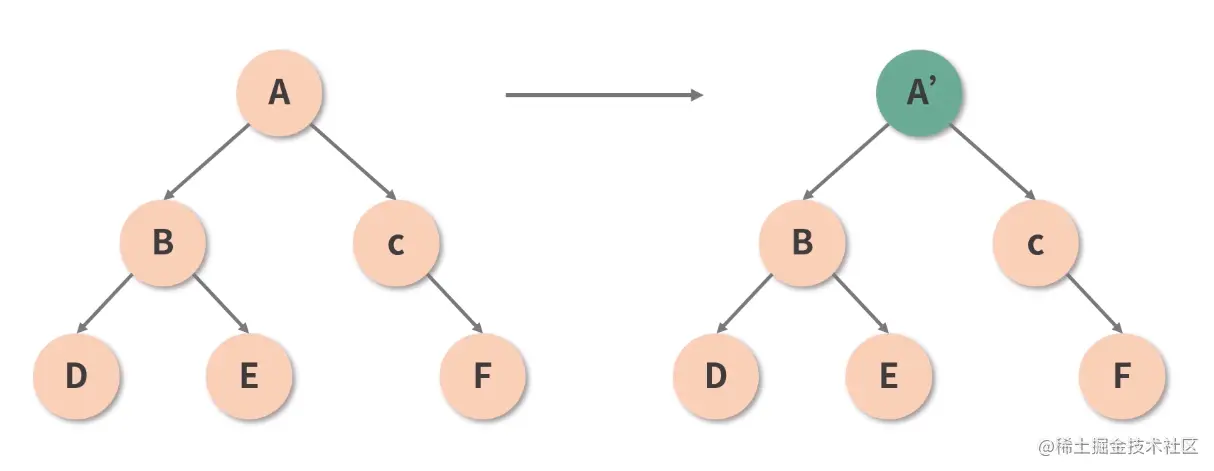

(2). 减少递归的“一刀切”策略:类型的一致性决定递归的必要性

结合“若两个组件属于同一个类型,那么它们将拥有相同的 DOM 树形结构”这一规律,我们虽不能直接反推出“不同类型的组件 DOM 结构不同”,但在大部分的情况下,这个结论都是成立的。毕竟,实际开发中遇到两个 DOM 结构完全一致、而类型不一致的组件的概率确实太低了。

本着抓“主要矛盾”的基本原则,React 认为,只有同类型的组件,才有进一步对比的必要性;若参与 Diff 的两个组件类型不同,那么直接放弃比较,原地替换掉旧的节点,如下图所示。只有确认组件类型相同后,React 才会在保留组件对应 DOM 树(或子树)的基础上,尝试向更深层次去 Diff。

这样一来,便能够从很大程度上减少 Diff 过程中冗余的递归操作。

(3). 重用节点的好帮手:key 属性帮 React “记住”节点

在上文中,我们提到了“key 属性能够帮助维持节点的稳定性”,这个结论从何而来呢?首先,我们来看看 React 对 key 属性的定义:

key 是用来帮助 React 识别哪些内容被更改、添加或者删除。key 需要写在用数组渲染出来的元素内部,并且需要赋予其一个稳定的值。稳定在这里很重要,因为如果 key 值发生了变更,React 则会触发 UI 的重渲染。这是一个非常有用的特性。

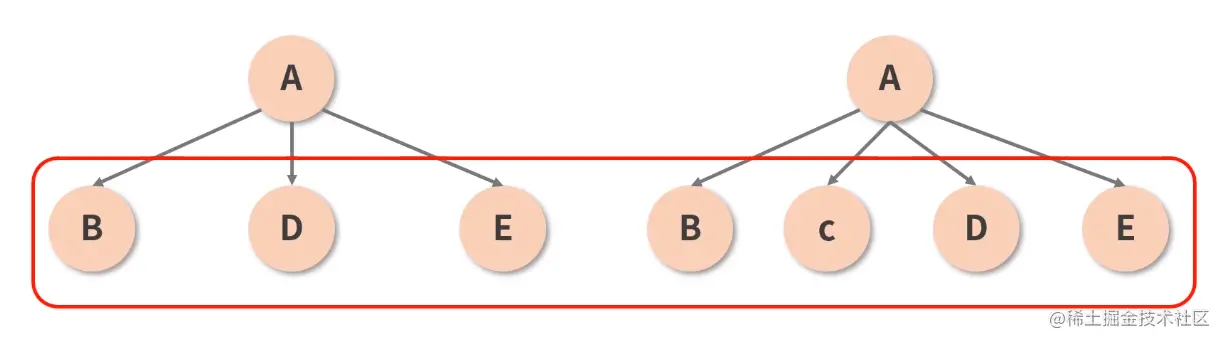

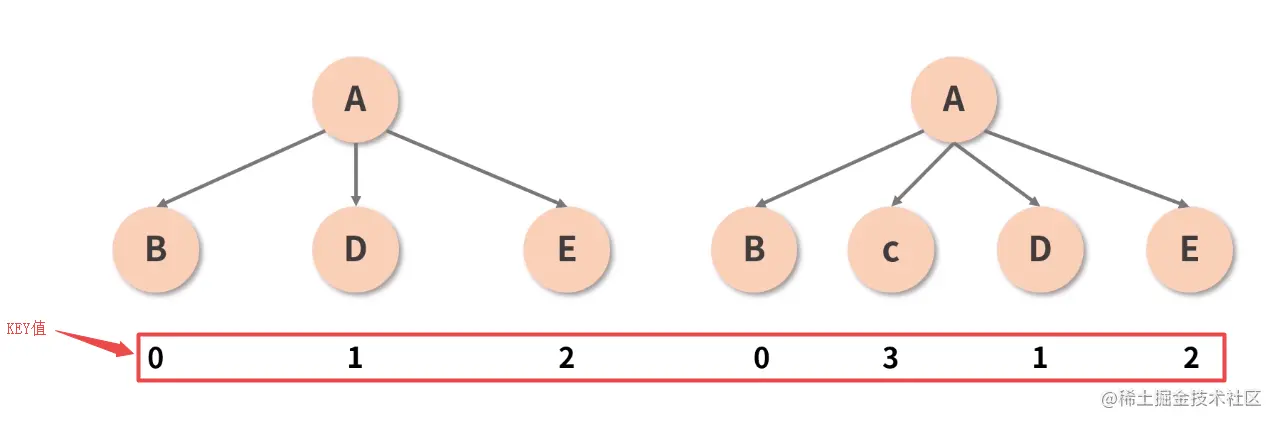

它试图解决的是同一层级下节点的重用问题。在展开分析之前,我们先结合到现在为止对 Diff 过程的理解,来思考这样一种情况,如下图所示:

图中 A 组件在保持类型和其他属性均不变的情况下,在两个子节点(B 和 D)之间插入了一个新的节点(C)。按照已知的 Diff 原则,两棵树之间的 Diff 过程应该是这样的:

- 首先对比位于第 1 层的节点,发现两棵树的节点类型是一致的(都是 A),于是进一步 Diff;

- 开始对比位于第 2 层的节点,第 1 个接受比较的是 B 这个位置,对比下来发现两棵树这个位置上的节点都是 B,接着再继续diff;

- 第 2 个接受比较的是 D 这个位置,对比 D 和 C,发现前后的类型不一致,直接删掉 D 重建 C;

- 第 3 个接受比较的是 E 这个位置,对比 E 和 D,发现前后的类型不一致,直接删掉 E 重建 D;

- 最后接受“比较”的是树 2 的 E 节点这个位置,这个位置在树 1 里是空的,也就是说树 2 的E 是一个新增节点,所以新增一个 E。

这里奇怪的事情发生了:C、D、E 三个节点,其实都是可以直接拿来用的。原本新增 1 个节点就能搞定的事情,现在却又是删除又是重建地搞了半天,这未免太繁杂了且没有必要性。而且这个操作和跨层级移动节点还不太一样,后者本来就属于低频操作,加以合理的最佳实践约束一下基本上可以完全规避掉;但图示的这种插入节点的形式,可是实打实的高频操作,怎么躲也躲不过的。频繁增删节点必定拖垮性能,这时候就需要使用key 属性来重用节点了。

key 属性的形式,相信大家都不陌生。在基于数组动态生成节点时,一般都会给每个节点加装一个 key 属性(下面是一段代码示例):

const todoItems = todos.map((todo) =><li key={todo.id}>{todo.text}</li>)

如果你忘记写 key,React 虽然不至于因此报错,但控制台标红是难免的,它会给你抛出一个“请给列表元素补齐 key 属性”的 warning,这个常见的 warning 也从侧面反映出了 key 的重要性。事实上,当我们没有设定 key 值的时候,Diff 的过程就正如上文所描述的一样惨烈。但只要按照规范加装一个合适的 key,这个 key 就会像一个记号一样,帮助 React “记住”某一个节点,从而在后续的更新中实现对这个节点的追踪。比如说刚刚那棵虚拟 DOM 树,若给位于第 2 层的每一个子节点一个 key 值,如下图所示:

这个 key 就充当了每个节点的 ID(唯一标识),有了这个标识之后,当 C 被插入到 B 和 D 之间时,React 并不会再认为 C、D、E 这三个坑位都需要被重建——它会通过识别 ID,意识到 D 和 E 并没有发生变化(D 的 ID 仍然是 1,E 的 ID 仍然是 2),而只是被调整了顺序而已。接着,React 便能够轻松地重用它“追踪”到旧的节点,将 D 和 E 转移到新的位置,并完成对 C 的插入。这样一来,同层级下元素的操作成本便大大降低。

【注】:作为一个节点的唯一标识,在使用 key 之前,请务必确认 key 的唯一和稳定。

4、总结

行文至此,对于栈调和机制下 Diff 算法的核心逻辑也已经学习完毕。前面曾经强调过,原理!==源码,这一点放在 Diff 算法这儿来看尤为应验——Diff 算法的源码调用链路很长,就 React 15 这一个大版本来说,要花上好几天才真正读完;但若真的把源码中的逻辑要点作提取,消化它们可能也就不过一杯茶的工夫。

对于 React 15 下的 Diff 过程,了解到逻辑这一层并把握住“树递归”这个特征便足矣。文章对调和过程的讨论,主要的发力点仍然是围绕 React 16 来展开的。若学有余力,可以提前了解一下 React 16 对调和的实现,这将是接下来的模块的重中之重。

结束了对 React 15 时代下 Diff 的探讨,可别忘了虚拟 DOM 中还有一个“batch”。“batch”描述的是“批处理”机制,这个机制和 Diff 一样,在 React 中都可以由 setState 来触发。接下来,就会深入 setState 工作流,对包括“批量更新”在内的一系列问题一探究竟。