来自:集创堂 2020-12-17

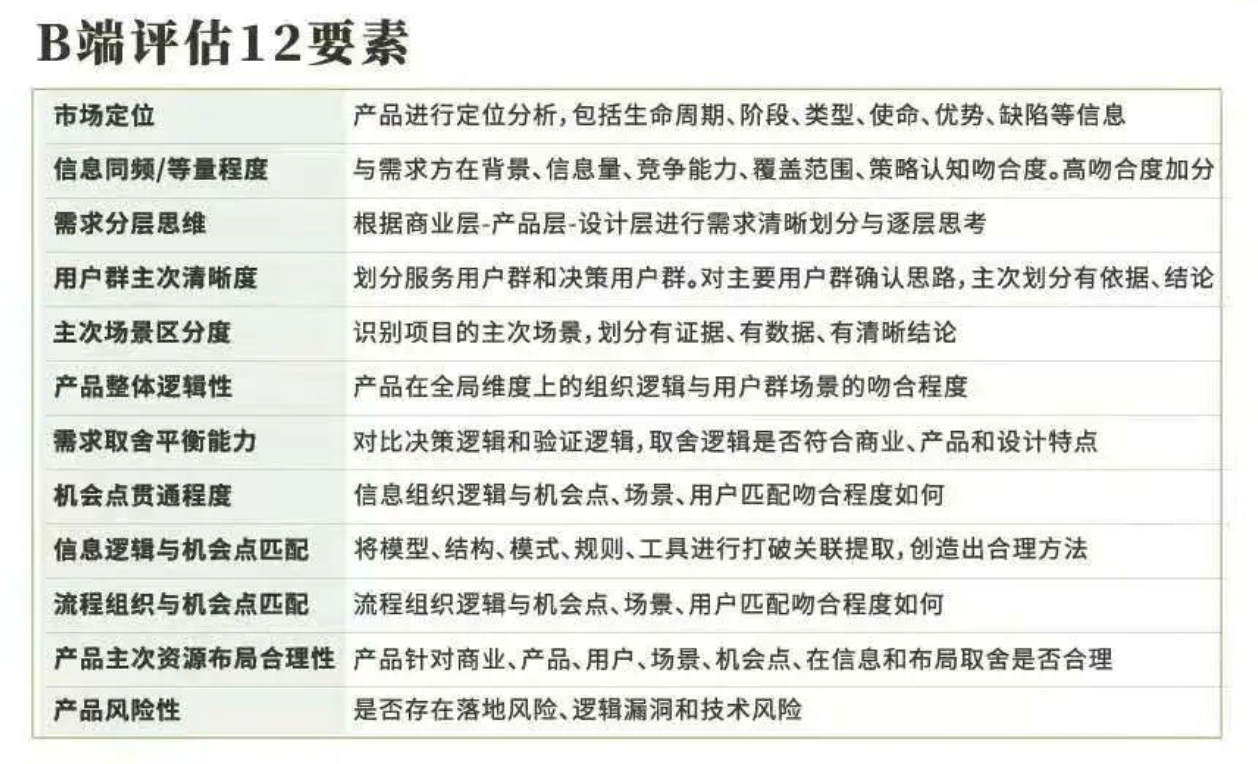

依靠12种常见的评估要素评估一款B端产品的优劣

01.【市场定位】指的是对B端产品进行市场定位,包括产品的生命周期(萌芽阶段、成长阶段、成熟阶段还是衰退阶段)、阶段(1.0、2.0的迭代阶段)、类型(产品属于电商、社交还是金融等品类)、使命(产品的发展愿景)、优势(产品在竞争方面超越竞品的地方)、缺陷(产品相对于竞品来说存在劣势的地方)等等,市场定位能够帮助我们判断一款产品的发展特征,是最先需要分析的地方。

02.【信息同频/等量程度】指的是你所评估的产品和需求方提出的要求是否吻合,吻合度越高得分就越高,这些需要吻合的地方包括产品背景(类似于市场定位,看产品所拥有的资源和平台)、产品承载的信息量(一般指的是产品容载的内容量)、产品的竞争能力(产品相对于竞品来说有哪些竞争优势和劣势)、覆盖范围(产品的业务覆盖范围)、策略认知(产品在应对竞品时采取了哪些策略),重点要研究产品形态和企业诉求是否同步。

03.【需求分层思维】指的按照商业层、产品层、设计层对产品的需求进行清晰地划分,并且逐层思考每层需求的特点,有些产品偏重商业层(重视企业的利益诉求),有些产品偏重产品层(重视产品本身的需求和用户诉求),有些产品偏重设计层(重视设计层面的交互效果和界面展示),搞清楚产品的侧重点,就能有的放矢分析它的设计优劣了。

04.【用户群主次清晰度】要求设计师懂得划分“服务用户群”和“决策用户群”。比如你针对儿童设计一款新型儿童手表,那么你的服务用户群就是普通儿童,但决定要不要购买这款手表的决策用户群却是儿童的家长(或者老师),这就需要你先搞清楚哪部分群体才是你最需要服务的对象,根据调研结果,得出设计结论。

05.【主次场景区分度】也是同样的道理,在分析用户使用产品的日常场景时,要搞清楚他们主要在哪些场景下使用这款产品,将主要场景列为重点,次要场景排后,以此分析该产品是否做到了“主次划分清晰”。

06.【产品整体逻辑性】指的是产品在全局维度上的组织逻辑和用户群场景的吻合程度,也就是产品的整体转化流程是否健全,产品的页面逻辑是否符合用户在使用场景中的期待,如果符合,就是健康的产品,如果不符合,就是有问题的产品。

07.【需求取舍平衡能力】指的是设计师在观察产品不同等级的需求时,要对比需求的决策逻辑和验证逻辑,观察需求的逻辑是否符合商业、产品和设计的特点。所谓“决策逻辑”指的是企业是如何决定推动一项需求落实到产品上的,所谓“验证逻辑”指的是企业是如何根据市场反馈验证这项需求是否达到预想标准的,这些都需要分析者仔细观察。

08.【机会点贯通程度】指的是产品的发展机会点是不是被充分利用,每一款产品都有它的信息组织逻辑(设计师将APP里面包含的信息呈现到用户眼前的内容呈现逻辑),它的信息组织逻辑是否和发展机会点、使用场景、用户需求相匹配,也是一个可以评估的地方。

09.【信息逻辑与机会点匹配】是设计师将模型、结构、模式、规则、工具进行结构分析,最终提取出其中的关键要素,重新创造出合理方法的一种匹配模式,简单理解呢,就是将你找到的产品发展机会点(你觉得产品沿着哪个方向做更有可能成功)和产品里的设计点结合起来看,如果设计点符合机会点,就没问题,否则就是产品的漏洞。

10.【流程组织与机会点匹配】指的是产品的使用流程和机会点、使用场景、用户需求是否匹配,算是最基本的可用性走查的一部分,我们可以招募用户,或者自行测试,观察产品的使用流程是否符合用户的期待,如果遇到问题,及时进行修改。

11.【产品主次资源布局合理性】指的是产品的主要资源和次要资源之间的布局是否合理,主要资源应该占据主要地位,次要资源应该处在边缘位置,这些资源可以针对商业、产品、用户需求、使用场景、机会点等等,重点考察它们在信息呈现和界面布局间的取舍是否合理,如果不合理,再适当调整它们的位置,或者在评价分析的时候给出一个清晰的问题点指向。

12.【产品风险性】是B端评估12要素最后一个评估选项,主要是查看产品是否存在“无法落地”的风险、“使用逻辑”的风险和“操作技术”的风险,如果产品存在相应风险,在评估时就要重点标注出来,思考此类风险有没有解决的可能性,如果解决的可能性很低,就会降低它的整体评价。