参考:

不做中台会死吗?企业真的需要做中台吗?(2019-06-28)【高质量】

http://www.woshipm.com/chuangye/2490296.html

中台的来源:阿里与中台 跟随者:腾讯、百度、京东(组织架构调整) 中台解决什么痛点(前方市场与企业内部支撑的冲突,前台与后台的冲突,大企业通病-各占山头、重复建设) 中台定义 中台类型 各大企业是怎么做中台建设的?(架构图,阿里云:业务数据双中台;阿里巴巴:移动中台;等等) 建设原则 什么样的企业才适合建设中台?

王健

白话中台战略-1开篇:中台是个什么鬼?

白话中台战略-3:中台的定义

不断快速响应、探索、挖掘、引领⽤户的需求,才是企业得以⽣存和持续发展的关键因素。

在互联网时代,商业的斗争就是对于用户响应力的比拼。先发制⼈,抢得先机

我们面对的问题不一定是“资源不够”,而是“失去掌控”。

平台治理没跟上,同时面向业务的视图缺失,导致平台对业务的响应速度跟不上,沟通也不顺畅,变得力不从心。

- 前台:由各类前台系统组成的前端平台。每个前台系统就是一个用户触点,即企业的最终用户直接使用或交互的系统,是企业与最终用户的交点。例如用户直接使用的网站,手机App,微信公众号等都属于前台范畴。

* 后台:由后台系统组成的后端平台。每个后台系统一般管理了企业的一类核心资源(数据+计算),例如财务系统,产品系统,客户管理系统,仓库物流管理系统等,这类系统构成了企业的后台。基础设施和计算平台作为企业的核心计算资源,也属于后台的一部分。

《当我们谈中台时,我们在谈些什么| 白话中台战略》——王健

中台定义与理解

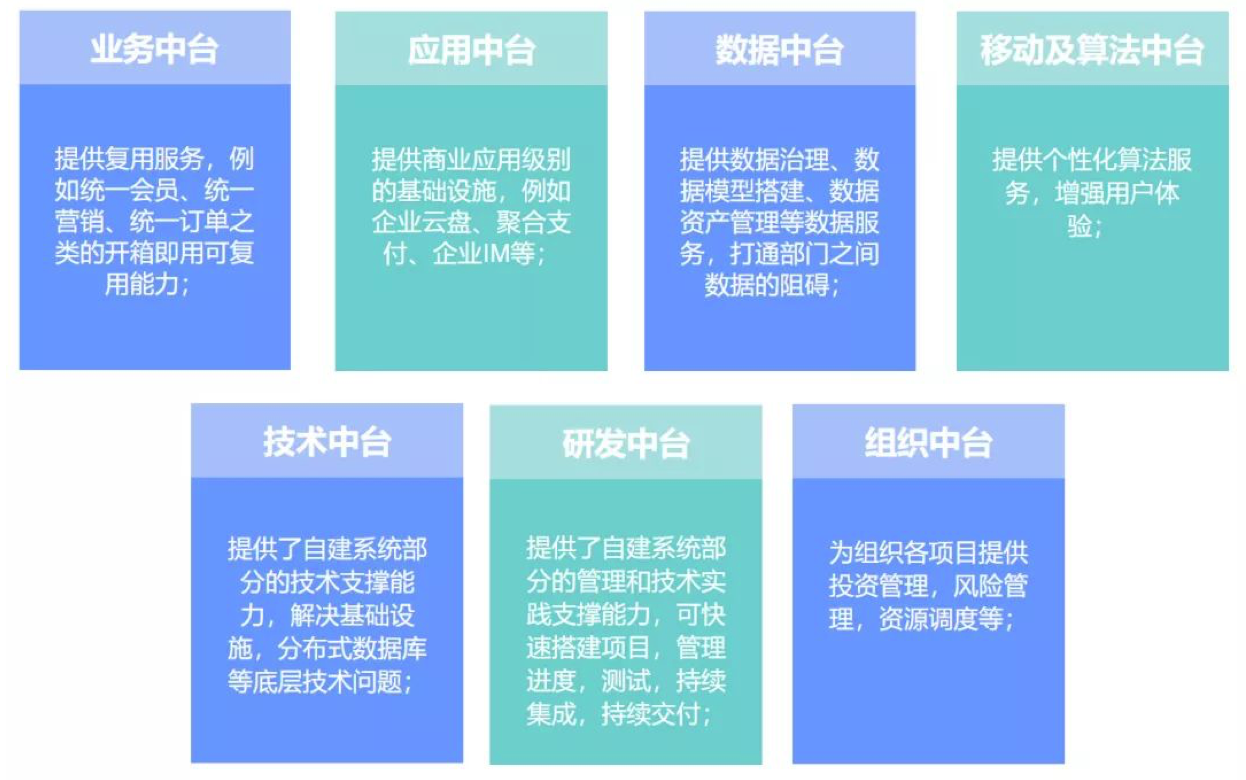

中台类型

中台是平台发展到一定规模,业务的扩展和变化超出了平台服务能力后自然生成出来的一个发展策略 —— 即中台是平台向业务进化;

中台的目标是更好的应对业务的变动和差异(王健先生文章中的pace-layered application strategy,SOD层面主要讲的就是这个) —— 业务稳定或者单一小伙伴们认真做好平台化,特别是IT治理就能解决大部分问题了;

中台的价值是通过有效的管理让平台上的各种能力(功能/产品)能够有效复用、快速组合,支持业务更快捷的进行探索和发展 —— 如果老板问中台定什么KPI,最直接的其实就是需求交付时间,只不过这个时间的精准度量也是比较耗精力的。

其它观点

三个例子:阿里的电商中台、海尔的“自营体“中台、华为的“中台炮火群”。

为什么中台战略最先从阿里提出来,而不是腾讯?

根本的因素——商业模式。 阿里是做什么的:卖东西的; 苹果公司是做什么的:卖手机的; 可口可乐是做什么的:卖饮料的; 腾讯是做什么的:做游戏的?做通信的?做娱乐的?做投资的? 阿里、苹果、可口可乐虽然都是多元经营的集团公司,但是核心模式其实是单一的。

中台=企业级能力复用平台,什么叫企业级?两层含义:

中台聚合了企业级的能力,是整合者; 中台输出了企业级的能力,是方案提供者。 价值所在:只有“企业级”的入和出才体现了中台高于平台的价值

传统行业和互联网的一个公理性差异:IT=业务

互联网公司从生下来就是根植于IT技术上的,没有所谓“信息化”的过程;而传统行业有厚重且复杂的线下业务,IT就和业务有了天然的隔阂。 对于传统行业做中台的伙伴来说,这个隔阂的跨域是必要的但是痛苦的,IT不是单纯的技术或者产品,IT就是业务,从业务成败来构建中台才会有价值。

后台并不为前台而生

因为企业后台往往并不能很好的支撑前台快速创新响应用户的需求,后台更多解决的是企业管理效率问题,而中台要解决的才是前台的创新问题。 外购自建的“遗留系统”,需要每年支付大量的服务费,版本老旧,定制化困难,年久失修,一身补丁。 就算是新建的后台系统,因为其管理的是企业的关键核心数据,考虑到企业安全、审计、合规、法律等限制。导致其同样往往⽆法被前台系统直接使用,或是受到各类限制⽆法快速变化,以⽀持前台快速的创新需求。

中台是真正为前台而生的平台

中台是真正为前台而生的平台(可以是技术平台,业务能力甚至是组织机构),它存在的唯一目的就是更好的服务前台规模化创新,进而更好的响应服务引领用户,使企业真正做到自身能力与用户需求的持续对接。 中台就像是在前台与后台之间添加的⼀组“变速⻮轮”,将前台与后台的速率进行匹配,是前台与后台的桥梁。它为前台而生,易于前台使用,将后台资源顺滑流向用户,响应用户。

中台就是「企业级能力复用平台」

虽然中台的建设过程虽然可以自下而上,以点及面。但驱动力一定是自上而下的,全局视角的,并且需要一定的顶层设计。这也解释了为什么在企业中推动中台建设的往往都是跨业务部门,例如CIO级别领导或是企业的战略规划部门,因为只有这些横跨多条业务线的角色和组织,才会去经常反思与推动企业级的能力复用问题。 中台建设的一个关键难点,就是组织架构的调整和演进以及利益的重新分配,这是技术所不能解决的,也是中台建设的最强阻力。

中台化与服务化的区别

中台化是企业级、是全局视角,服务化更多是系统级、是局部视角。

「去重」与「复用」

「去重」讲的更多是向后看,是技术驱动的;「复用」讲的更多是向前看,是业务驱动和用户驱动的。

- 「复用」是中台更加关注的目标;

- 「可复用性」和「易复用性」是衡量中台建设好坏的重要指标;

- 「业务响应力」和「业务满意度」也才是考核中台建设进度的重要标准。

抽象级别越高,越难被复用,需要架构师对于各业务有深入的理解和非常强的抽象能力。

中台能力的SaaS化包装

中台能力的SaaS化包装,减少前台团队发现中台能力和使用中台能力的阻力,甚至通过自助式(Self-Service)的方式就快速定位和使用中台能力。目前很多企业在尝试的内部API集市或是数据商店就是在这方面的努力和尝试。 中台化就是「利用平台化手段发现、沉淀与复用企业级能力的过程」 「平台」定义了中台的主要形式,区别于传统的应用系统拼凑的方式,通过对于更细力度能力的识别与平台化沉淀,实现企业能力的柔性复用,对于前台业务更好的支撑。

传统的企业数字化规划的问题

传统的企业数字化规划更多的是围绕业务架构,应用架构和数据架构展开。产出也是一个个基于应用和系统的数字化建设规划,例如要采购或是自建哪些具体的系统,例如ERP、CRM等。 问题常常出现在两个方面:

- 一个是大单体系统的业务响应力有限,缺少「柔性」,当业务发展到一定阶段后,必然产生大量定制化需求,随着内部定制化模块的比例逐渐上升,响应力成指数下降,成为业务的瓶颈点。

- 另一个则是系统间的打通通常比较困难,容易形成业务孤岛和数据孤岛;