课程来源:得到链接

免费课程链接:感谢作者

课程亮点

这门课由深耕一线25年的教育战略专家带你深入不同的国家,了解教育细节,看清教育的基本盘。 如果你是一名教育工作者,学完课程你会得到:

1. 重新理解学校;

2. 建立全球教育视野。

如果你是一名家长,学完课程你会得到:

1. 掌握读懂教育的七个指标;

2. 管理好子女教育的方向和路径。

如果你是一名终身学习者,学完课你会得到:

1. 聚焦创新和未来;

2. 收获有趣而鲜活的教育案例。

01 全球挑战:走向主动学习

⚠️2019年11月,教育部发布了2020年新增9大专业的消息,哪9个?有氢能技术应用、人工智能技术服务、跨境电子商务、研学旅行管理与服务、冰雪设施运维与管理等等,都是当前需求最旺盛的专业,5年前这些需求根本不存在。其实年初的时候,教育部就已经进行过一次本科专业大调整,撤销了416个老专业,增加了241个新专业。

一年两次专业调整,这在以前是不可想象的。于是,我又深入地统计了一下,从2015年到现在,仅仅4年时间里,我们国家实际撤销的专业高达924个,新增专业将近8000个。

一年两次的专业调整,这在过去是不可想象的。所以,我看得更深入,从2015年到现在,仅仅四年,我们国家实际上废除了924个专业,近8000个新的专业。

因为这个世界不再按照领域来划分了,而是由挑战组织起来的

❣️今天你无论分数考得有多高,专业学得有多深,如果不能到真实世界里去解决一个个具体而复杂的问题,不能将所学转化为应对一个个挑战的解决方案,那就会不适应。

教育迎来了有史以来最大的挑战——从知识传授转变为能力为本,让每一个学生从被动学习走向主动学习,拥有应对未来各种挑战的核心素养。

✅比教更重要的是认识自己,发现自己,成为自己,所以新对学校形态产生了。

🎯思考题

你目前所从事工作的一项核心能力是什么?它和你所学的专业是否相关?

我目前从事教学工作,和我所学专业无关

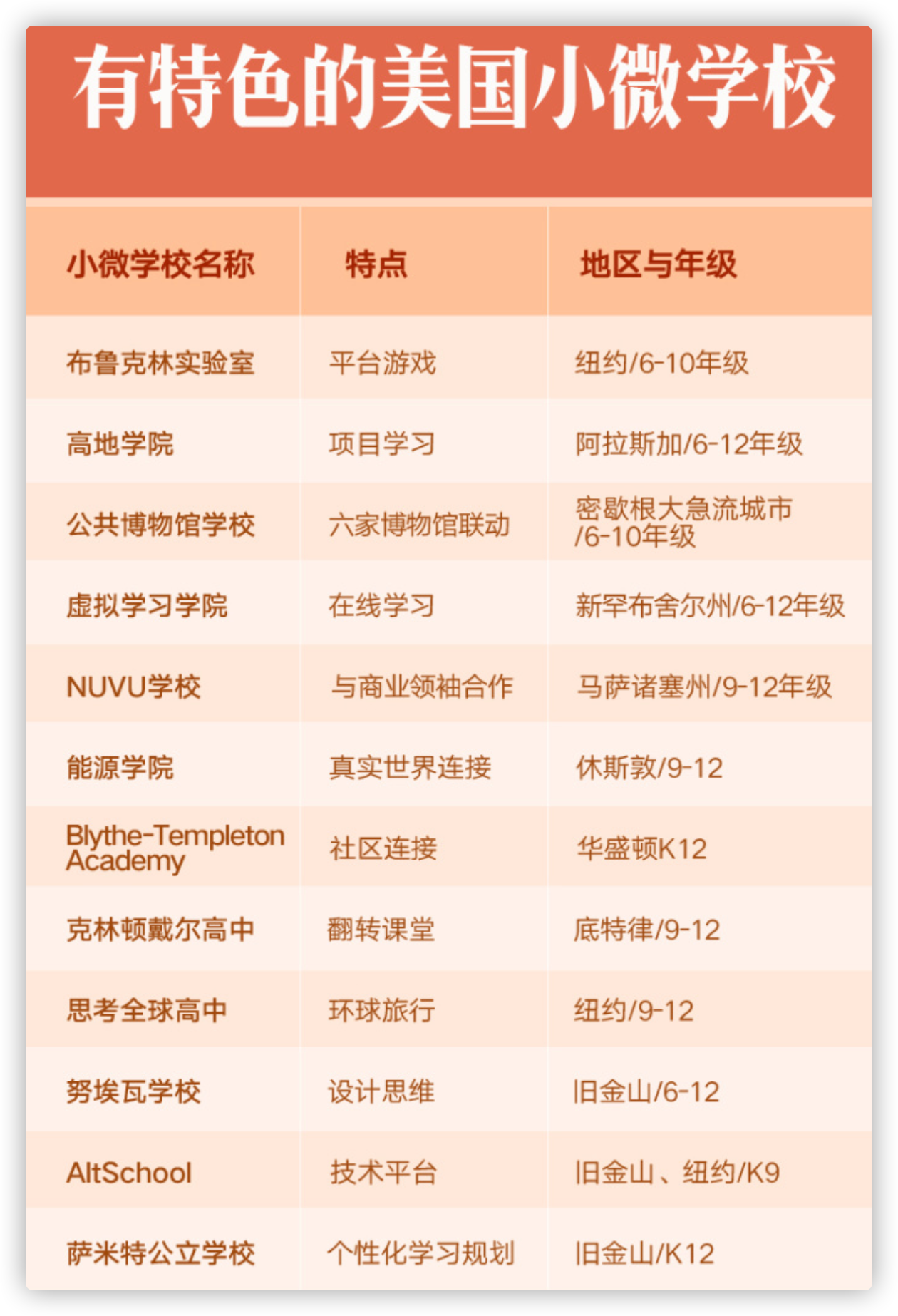

02 学校正在“变小

全球教育正在面临的挑战是,怎样让学生从被动学习走向主动学习。这个挑战看起来是学生的变化,实际上根源却是学校这个组织的系统变革。组织变革很复杂,也很艰难,因为它意味着组织里的每个人都要打破已经习惯的舒适区,从以知识为中心转向以学生成长为中心。案例:2019年,我走进了美国的一所小微,听名字就很有趣,叫东敲西打学校(Tinkeringschool)。学校总共30多个6-15岁的孩子和5位老师,没有教材,没有考试,校园里只有一大堆木头、钉子、轮子等各种生活工具。<br /> 他们怎么学习呢?全部都是大大小小来源于真实社会的项目。 比如动手制作一艘木船,划到对岸,去接同伴上学;建造一个书屋,在里面开研讨会;甚至还会搭建一个迷宫让家长来应战。这些项目都很有挑战性,学生的学习动力就被激发出来了,而且一共才30多个学生,老师就可以每天观察、分析、支持学生的学习,及时给予正反馈和个别化指导。<br /> 东敲西打的创始人基弗尔•塔利(Gever Tulley)说,这所学校里最壮观的就是此起彼伏的失败。在逆境中,学生能学到无可取代的经验和真正的解决问题能力,而且老师和同伴相互信赖,这使得每一个孩子不仅保持着主动学习的劲儿,而且学会了求助、妥协、合作、宽容和理解。

教育领域中有一条规律叫“教育学首先是关系学”

中国有这样的小微吗?

有,而且中国小微今年也异常活跃。比如北京的探月、一土、日日新,成都的先锋、好奇、日敦社,大概30多所。

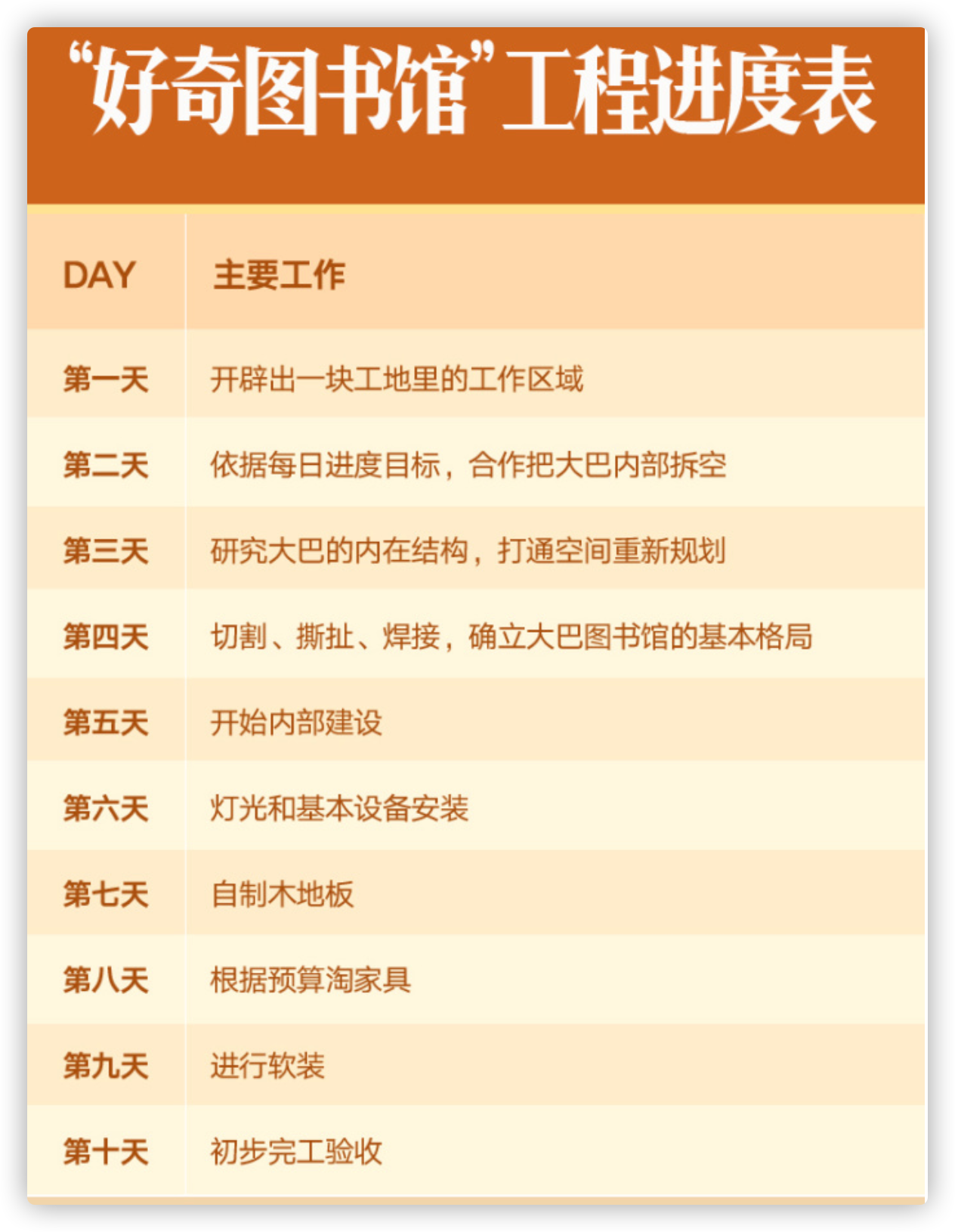

“好奇图书馆”项目时间表,主要工作日是在一个建筑工地的一个工作区退出,第一天,第二天,按照日常进度目标,合作拆除公交车内部,第三天,研究公交车内部结构,开辟空间进行重新规划,第四天,切割,撕裂,焊接,建立公交车图书馆的基本布局,开始内部施工,第五天,照明和基本设备安装,第六天,自制木地板,第七天,按预算淘汰家具,第八天,第九天,进行软装修,初步完工,第十天

在改造好奇图书馆的10天中,孩子们的学习量都很大。他们得主动阅读10多本科学、建筑、设计、艺术方面的书,他们得协商确定集中学习的时间,他们要运用数学、物理等知识做预算、画结构图、排电线、做受力分析等等,最后当这辆巴士图书馆在自己手中诞生的时候,每个孩子都特别有成就感。

要激发学生学习的主动性,满足多样化学习需求,从表面看,规模大小很重要,但本质上却是组织结构的变革。

思考题

请你列出你所在公司或部门的规模优势,或者需要重构规模的基本思路。

我们部门有30多位老师,分成3个组织架构,两个教研室,一个管理层。全系有在校对800多学生。我们对管理都是比较绝对的,不是自己范围内的事情,绝对不伸手。对于这样的状态,思考如何调动30多位老师的积极性,提高整个系部工作的效率尤为重要。

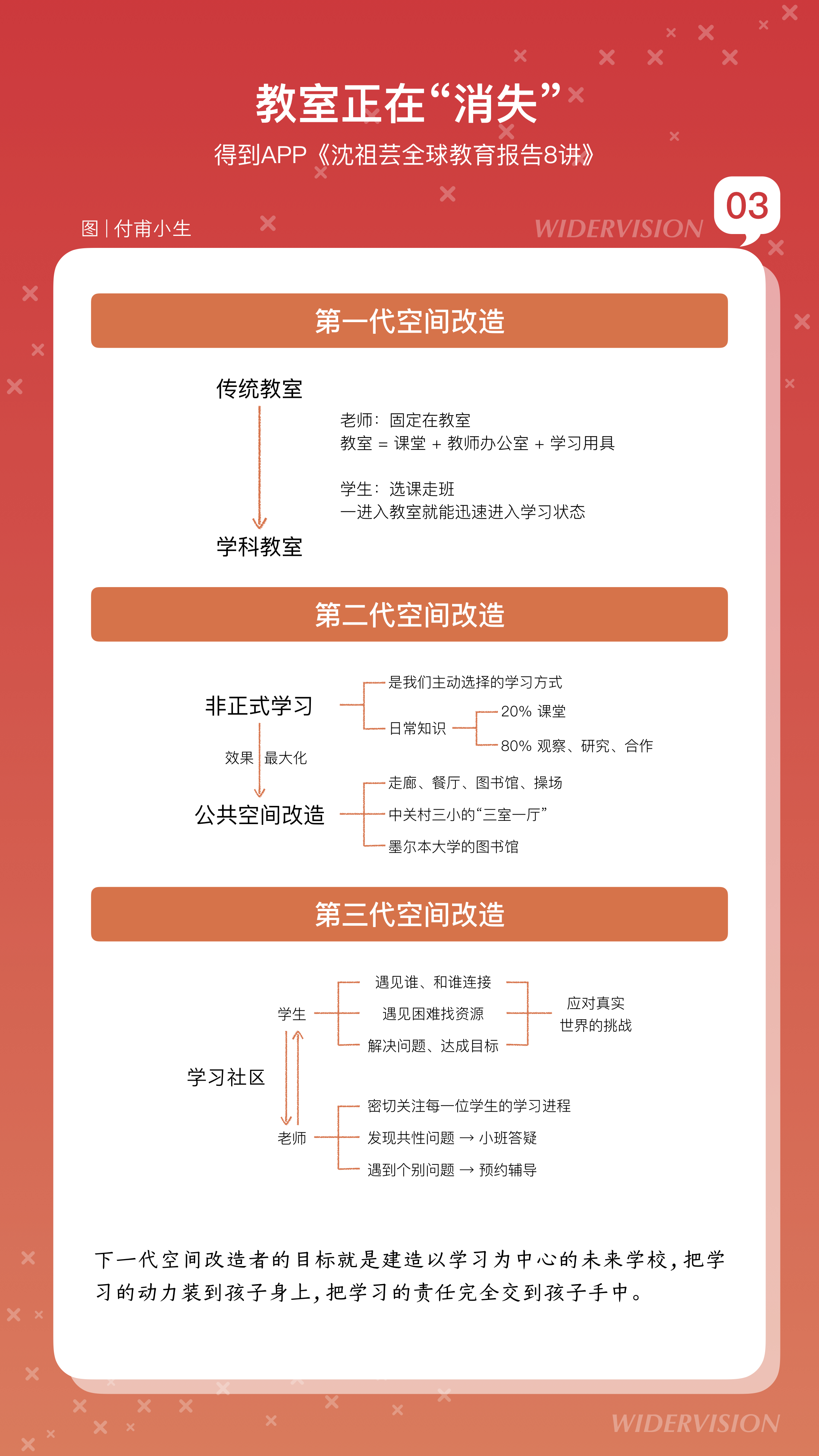

03 教室正在“消失”  第一代空间改造,从传统教室到学科教室。

第一代空间改造,从传统教室到学科教室。

传统教室是以班级为中心的,一个班的学生基本固定在一个教室,老师轮流来上课,而学科教室,是围绕学科来组织资源,老师固定在教室里,学生是可以选课走班的。

比如你看到的有实验设备和讨论区的化学教室;四面都是白板,随时都能演算和分享的数学教室,这些都是学科教室。也就是说学科教室通过把课堂、教师办公室、学习用具三合一,让学习资源离学生最近。

第二代空间改造,把重点放到了公共空间的改造上;

墨尔本大学图书馆

墨尔本大学图书馆

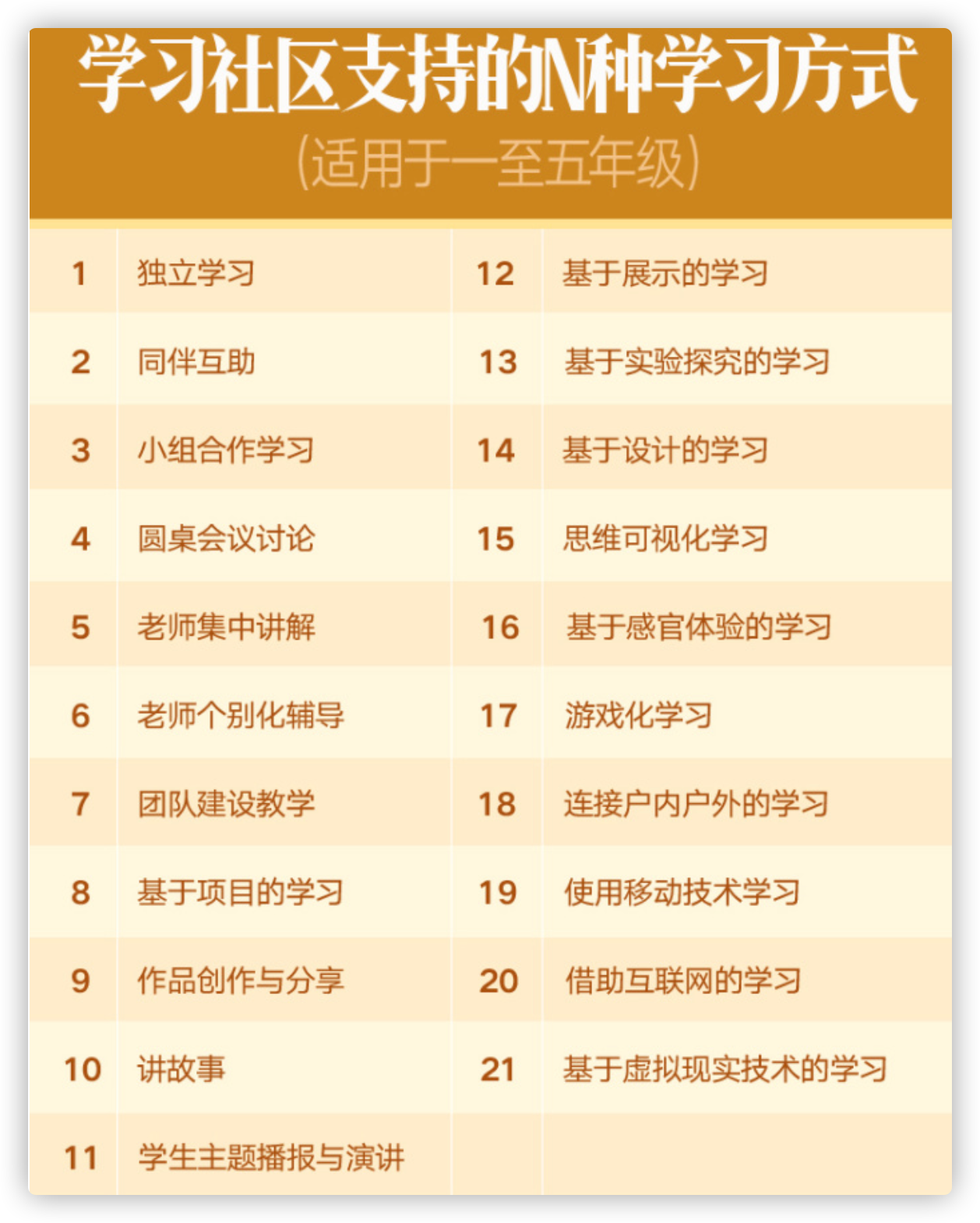

第三代空间改造探索的方向是以公共空间为主的学习社区。

思考题

如果你是公司负责人,如何为员工创造公共空间?如果你是家长,怎么改造孩子的学习空间?

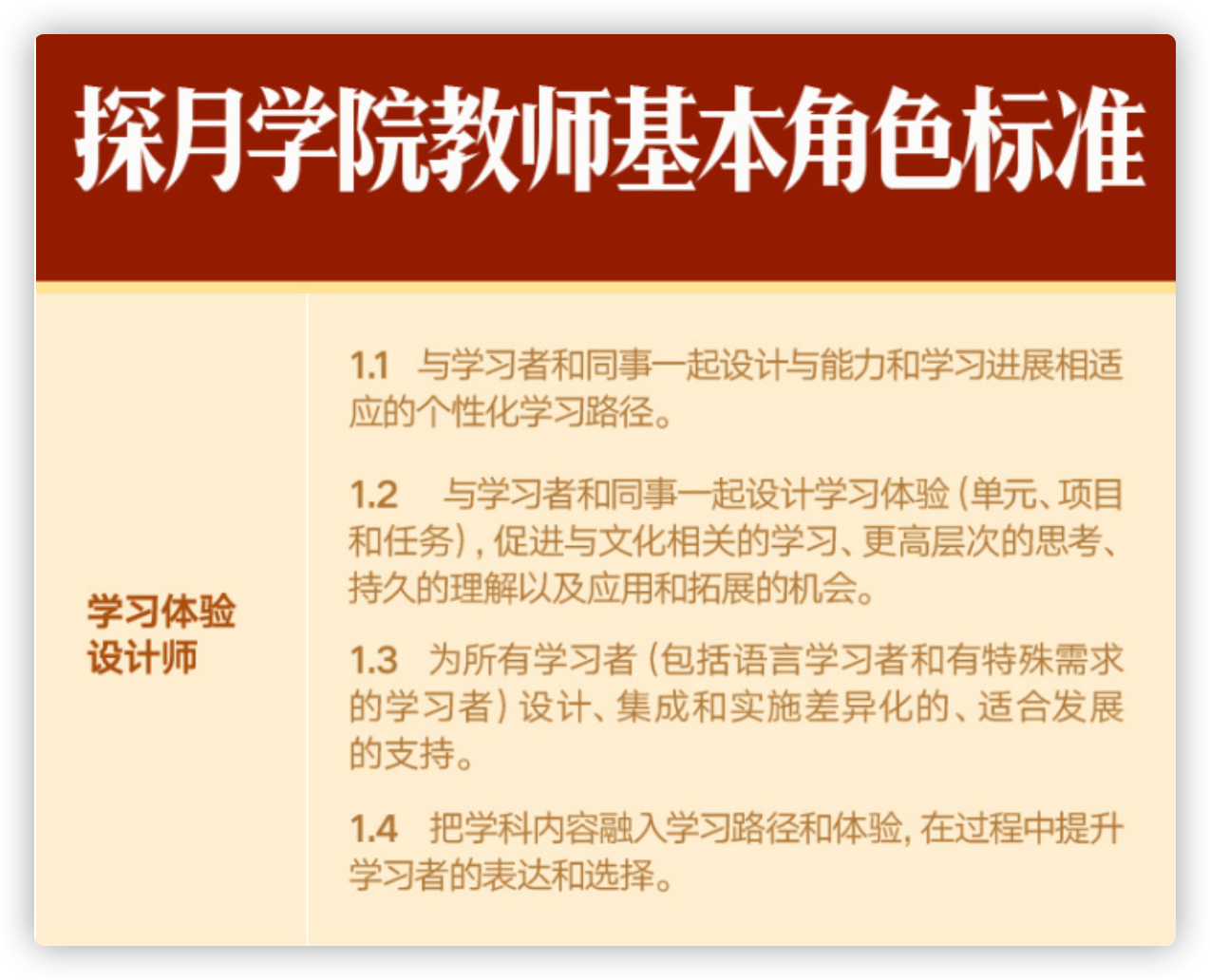

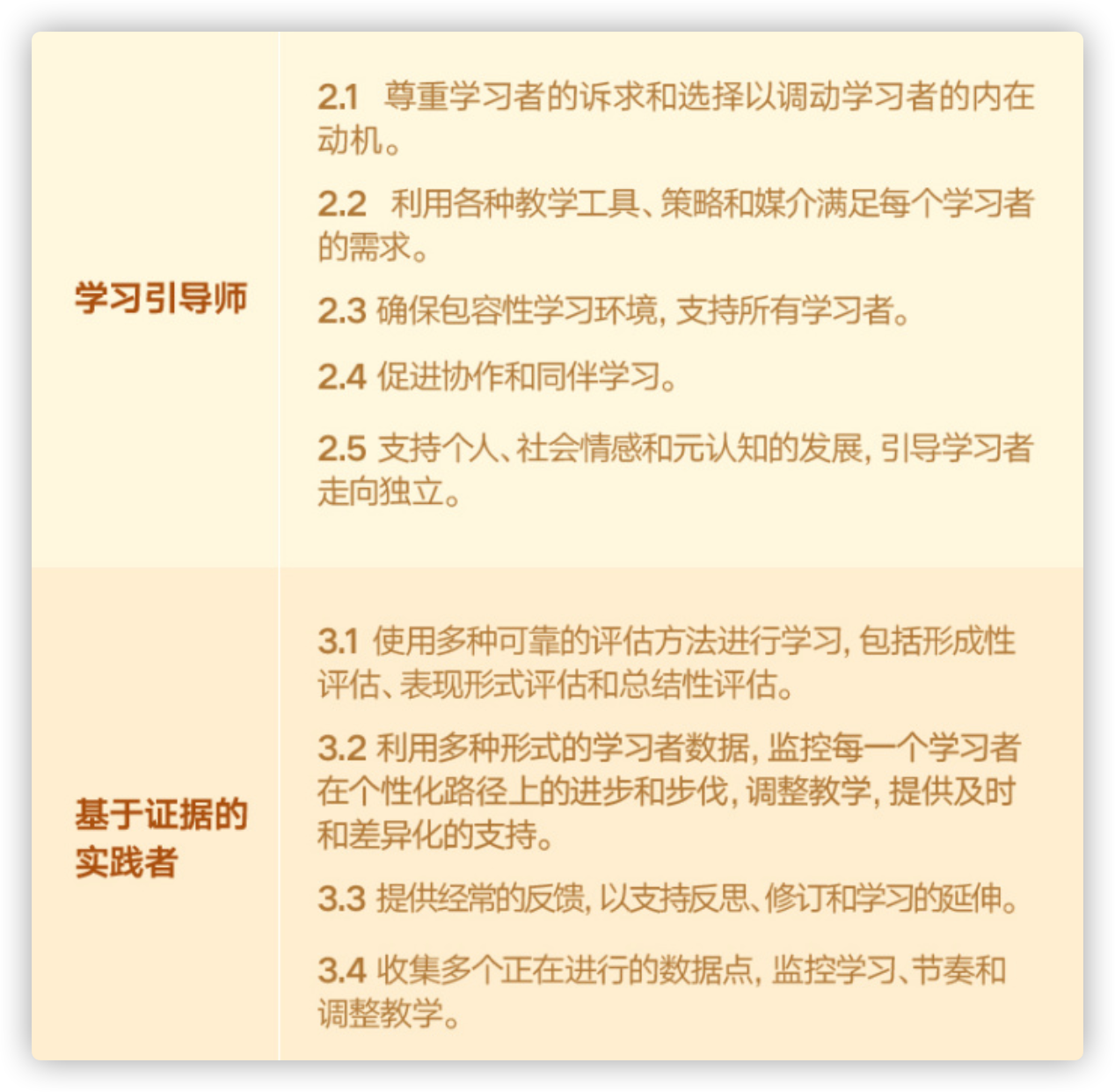

04 教师职业转向情绪劳动

以2019年为标志,教师的工作性质正在悄悄发生转变,从原来的知识传授者转变为情绪劳动者。也就是说,未来一个教师如果仍然只是一个知识讲解与传授的角色,那么他会被替代,而成为情绪劳动者的话,就无可替代。

❣️做了10多年的线上教学,越来越感受到,任何教育方式都无法替代教师对孩子面对面的影响。一个关切的眼神,一个加油的肢体动作,每天一对一的交流沟通,在这种高密度的师生交往与反馈中,孩子们都会受到激励,这是线上教学无法取代的。其实可汗描述的这一切,都叫做情绪劳动。

✅什么是情绪劳动?

情绪劳动,最早出现在社会心理学领域。远的不说,给你举个身边最熟悉的例子,如果你是一位团队主管,或者产品经理,你每天要做的最重要的事肯定是关注团队中每个人的情绪状态或者用户体验,这就是情绪劳动。

思考题

你所从事的工作中是否也需要付出情绪劳动?请你说说自己的经历。

❤️教师是典型的社交智慧型职业,教师的作用不仅仅是传授知识,更重要的是“育人”,培养学生的能力、品行和三观,这些都是机器人难以做到的。小学教师被人工智能取代的概率仅为

0.44%,差不多是所有职业中最“低危”的

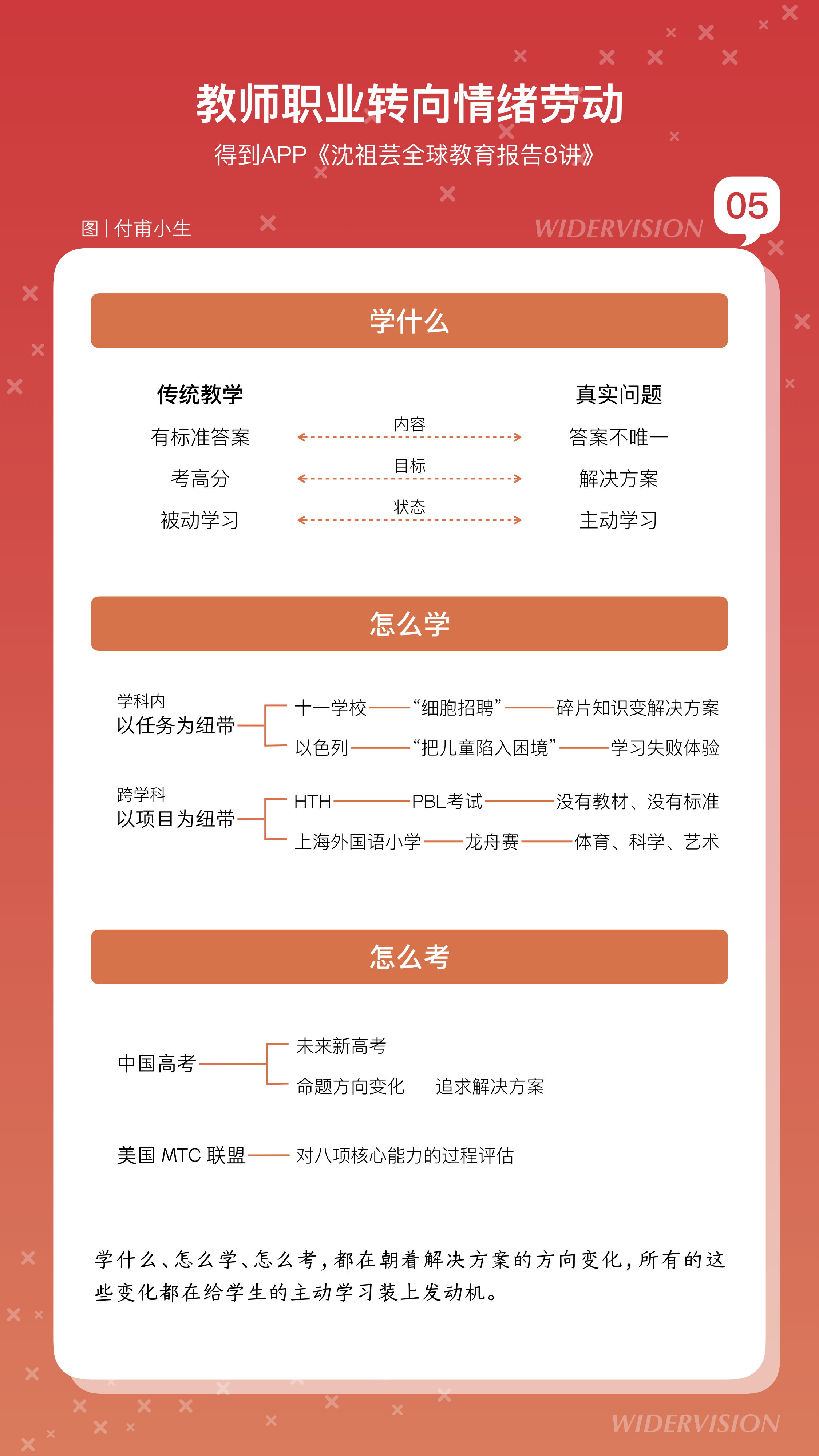

05 从标准答案到解决方案-教师不可替代的价值

1️⃣学习内容与学习方式,也就是学什么和怎么学的问题

各国目前的学习方式:美国有翻转课堂、STEM学习、基于项目的PBL学习(Project-Based Learning)、游戏化学习,芬兰有基于现象的学习(Phenomenon-based learning),英国的工作室学习,新加坡的少教多学

2️⃣学科内以任务为纽带的学习

3️⃣用项目来跨学科学习

**思考题 Thinking questions

**思考题 Thinking questions

请你分享一个自己经历过的工作任务,在应对挑战的过程中,你最大的收获是什么?

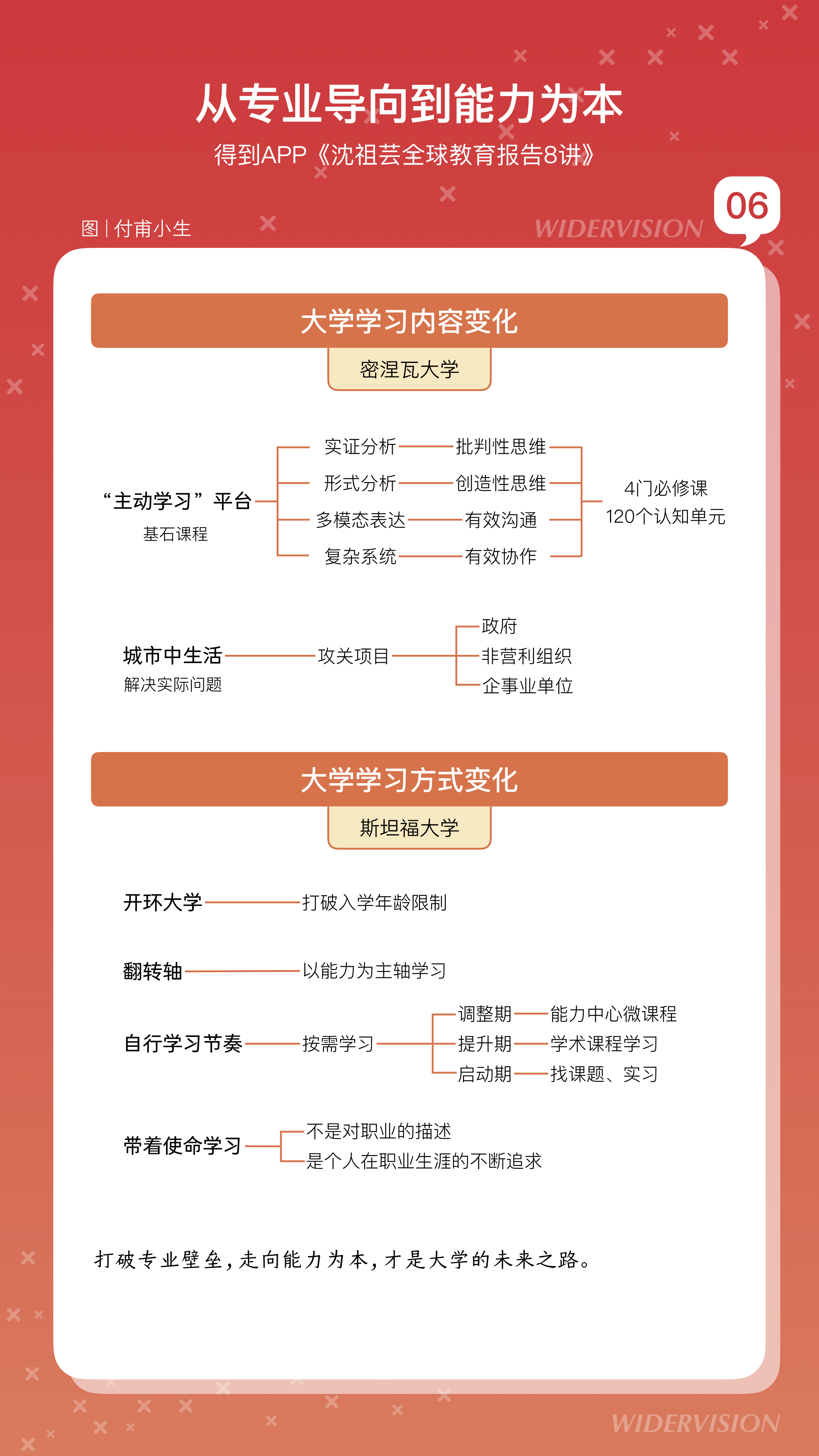

06 从专业导向到能力为本

案例:2019年11月,我在得到大学的1000位学员中做了一个调研,他们来自各行各业,其中,超过60%的人目前从事的工作和大学时期的专业关联度不高,比如环境工程毕业的,现在成了教育公司的总经理,学财政学的现在从事的职业是私人形象顾问。

2019年,全世界的大学都在小心求证中大胆探索。有一些大学已经开始转型,它们传递出一个重要信号,全球大学正在从专业导向走向能力为本,也就是说从以前的领域划分转变为以挑战为中心。

07 评价更迭 目标落地(评价体系,教育目标)

工业社会对人才的需求是培养符合各行各业标准的劳动者,教育目标自然就是传授知识和技能。

但今天,社会越来越需要问题解决者和终身学习者。

社会需求和评价体系发生的变化,就直接影响到教育目标这盏灯,因为社会发展对人才的需求是教育目标确立的关键因素。因此,世界各国都在探索以人为本的核心素养培育。

1️⃣2007,美国提出《21世纪技能框架》首次提出了三大核心素养,学习与创新素养、信息媒介与技术素养、生活与职业素养,这些素养主要通过学科学习和跨学科的主题学习来培养。

2️⃣2010,新加坡提出学生的21世纪技能,也包括三个方面,一是交流、合作与信息技能,二是公民素养、全球意识和跨文化交流技能,三是批判性、创新性思维。

3️⃣2015,联合国教科文组织就推出了《教育2030行动框架》

4️⃣2016,芬兰发布了《学习的未来2030》,报告中提出了七大核心素养的教育目标。这七大核心素养直接落实到跨学科的学习过程中,包括学会如何学习的素养、社会交往与自我表达的素养、自我管理与日常生活的素养等等这种基于现象的学习。

5️⃣2017,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》,提出了四大关键能力,就是认知能力、合作能力、创新能力和职业能力。同时,加上社会主义核心价值观中已经体现的学生必备的品格,也就是爱国、诚信、友善,这些共同构成了中国学生的核心素养,帮助他们成为全面而有个性的人。注意,这些核心素养是一个持续终身的要求,也就是说它要在学校和家庭中培育,在人的一生中不断完善。

6️⃣《新课标》在2018年正式发布,中国也正走在从国家目标落实到学校实践的路上。我们国家新的教育目标要落地,也需要经历课程和教材的调整、教学方式的转变、评价与考试制度的改革,甚至连学校空间都要重新设计。

08 回到人之为人的特性

教育变革从来都不是一次事件,而是七盏灯相互联动,在教育本质的轨道上协同进化的过程。任何期待一场运动或者一场革命让教育发生颠覆性变革的,最终都会淡出人们的视线。

人之为人的最大优势是什么呢?

就是综合解决问题的智慧、运用批判性思维与创造性思维去实现创新、能够有效沟通、辨识与管理情绪的能力,最重要的还有爱与情感。

这么一想,再来看我们说过的每一讲,从大规模学校到学习型组织、从车间式教室到个性化社区、从知识搬运到情绪劳动、从标准答案到解决方案、从专业导向到能力为本,并通过核心素养培育让每一个人拥有自我评估的能力和自主学习的动力,这七盏灯是否就在不断放大人之为人的特性呢?最终让我们不仅应对了挑战,而且在智能无处不在,人机边界逐渐模糊的未来,通过人机和谐共存创造出更美好的人类社会新常态。

说到这里,你会特别关心,在这场教育的变革中,我们每个个体能够做些什么?

如果你是一名教育工作者,无论你今天在什么规模的学校里工作,你都可以从关系的改善入手,放大人的价值,让孩子在自主选择中探索与体验,让老师在引导与设计中支持与成长。

如果你是一位身处焦虑中的家长,我建议你可以用七盏灯来做个对照:

你对孩子的教育目标是否与国家、学校一致,你的家庭是否是一个学习型的小组织,家里的空间有没有支持到孩子个性化的学习方式,你有没有为孩子创造过更加丰富的课外学习经历而不只是补课,你自己是不是一个最好的情绪劳动者。最后,你是用分数这一把尺子来评价孩子,还是发现了他身上的各种潜能与优势,这些都需要你去想一想。