门面模式原理和实现很简单,应用场景也比较明确,主要在接口设计方面使用。通常为了保证接口的可复用性(或者叫通用性),我们需要将接口尽量设计得细粒度一点,职责单一一点。但如果接口的粒度过小,接口的使用方可能需要调用 n 多细粒度的接口才能完成工作,这对使用方来说不友好。而接口粒度设计得太大,一个接口做 n 多事情,就会导致接口不够通用、可复用性不好。那针对不同的调用者的业务需求,我们就需要开发不同的接口来满足,这就会导致系统的接口无限膨胀。

门面模式就是用来解决接口的可复用性(通用性)和易用性之间的矛盾问题。在实际的开发中,接口的可复用性和易用性需要“微妙”的权衡。针对这个问题的基本处理原则是,尽量保持接口的可复用性,但针对特殊情况,允许提供冗余的门面接口,来提供更易用的接口。

门面模式的原理与实现

门面模式,也叫外观模式,英文全称是 Facade Design Pattern。在 GoF 的《设计模式》一书中,门面模式是这样定义的:

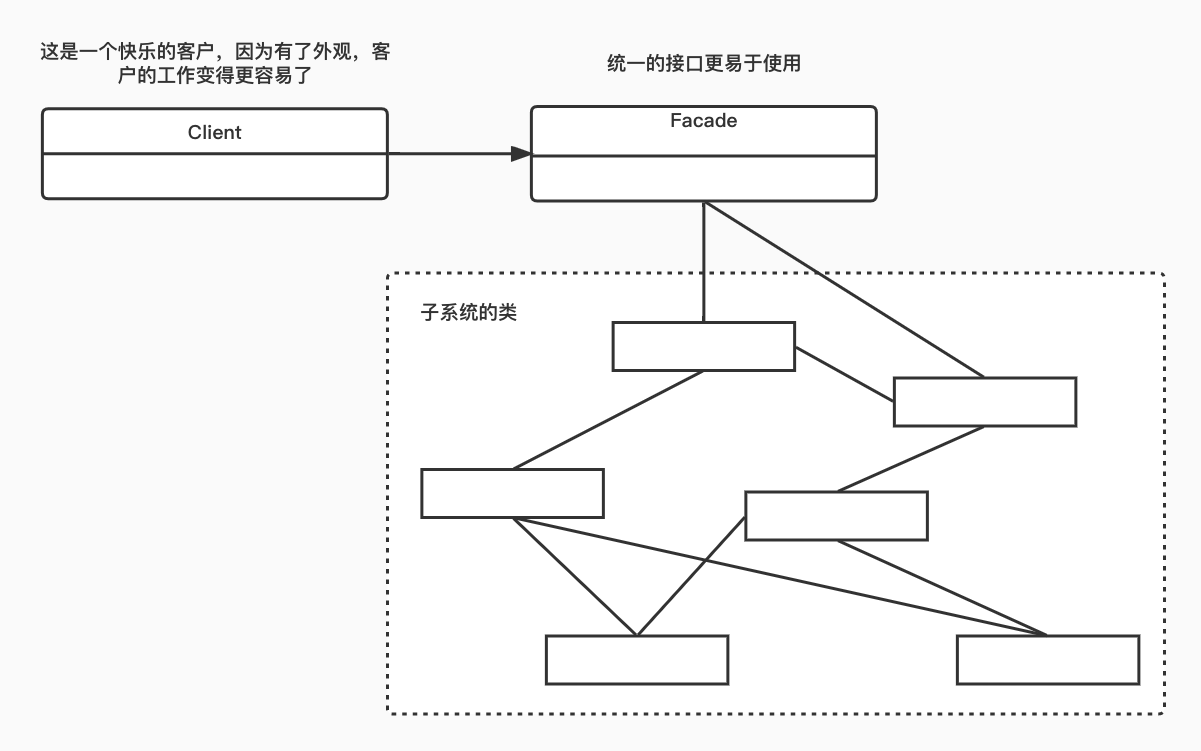

Provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade Pattern defines a higher-level interface that makes the subsystem easier to use.

翻译成中文就是:门面模式为子系统提供一组统一的高层接口,用来访问子系统中的一群接口,目的是让子系统更容易使用。

举个例子,假设有一个系统 A,提供了 a、b、c、d 四个接口。系统 B 完成某个业务功能,需要调用 A 系统的 a、b、d 接口。利用门面模式,我们可以提供一个包裹 a、b、d 接口调用的门面接口 x 给系统 B 直接使用。

你可能有疑问,让系统 B 直接调用 a、b、d 感觉没有太大问题,为什么要提供一个包裹 a、b、d 的接口 x 呢?假设我们刚刚提到的系统 A 是一个后端服务器,系统 B 是 App 客户端。App 客户端通过后端服务器提供的接口来获取数据。我们知道,App 和服务器之间是通过网络通信的,网络通信耗时比较多,为了提高 App 的响应速度,我们要尽量减少 App 与服务器之间的网络通信次数。

假设,App 客户端的某个页面信息展示需要“依次”调用 a、b、d 三个接口,但因自身业务的特点,不支持并发调用这三个接口。而为了能尽量减少网络通信,我们就可以利用门面模式,让后端服务器提供一个包裹 a、b、d 三个接口调用的接口 x。App 客户端调用一次接口 x 来获取到所有想要的数据,将网络通信的次数从 3 次减少到 1 次,也就提高了 App 的响应速度。

门面模式的应用场景

在 GoF 给出的定义中提到,“门面模式让子系统更加易用”,实际上,它除了解决易用性问题外,还能解决其他很多方面的问题。此外,我还要强调一下,门面模式定义中的“子系统”也可以有多种理解方式。它既可以是一个完整的系统,也可以是更细粒度的类或者模块。

1)解决易用性问题

门面模式可以用来封装系统的底层实现,隐藏系统的复杂性,提供一组更加简单易用、更高层的接口。Linux 系统调用函数就可以看作一种“门面”。它是 Linux 操作系统暴露给开发者的一组“特殊”的编程接口,它封装了底层更基础的 Linux 内核调用。

实际上,从隐藏实现复杂性,提供更易用接口这个意图来看,门面模式有点类似迪米特法则(最少知识原则)和接口隔离原则:两个有交互的系统,只暴露有限的必要的接口。除此之外,门面模式还有点类似面向对象封装、抽象的设计思想,提供更抽象的接口,封装底层实现细节。

2)解决性能问题

上面讲到,我们通过将多个接口调用替换为一个门面接口调用,减少网络通信成本,提高 App 客户端的响应速度。现在,我们来讨论一下这样一个问题:从代码实现的角度来看,该如何组织门面接口和非门面接口?

如果门面接口不多,我们完全可以将它跟非门面接口放到一块,也不需要特殊标记,当作普通接口来用即可。如果门面接口很多,我们可以在已有的接口之上,再重新抽象出一层,专门放置门面接口,从类、包的命名上跟原来的接口层做区分。

适配器模式与门面模式的区别

适配器模式和门面模式的共同点是,将不好用的接口适配成好用的接口。那他们之间有什么区别吗?

- 当需要使用一个现有的类而其接口并不符合你的需要时,就使用适配器模式;当需要简化并统一一个很大的接口或者一群复杂的接口时,使用门面模式。

- 适配器改变接口以符合客户的期望;门面将客户从一个复杂的子系统中解耦。

- 适配器将一个对象包装起来以改变其接口;装饰者将一个对象包装起来以增加新的行为和责任;而门面则将一群对象包装起来以简化其接口。