来自考拉2021年1月的实战,但目前看,视频号关联的图文被隐藏到了评论区才可见,会大大影响视频号到图文的打开率。但文章利用算法撬动公域流量的思路依旧可以借鉴。

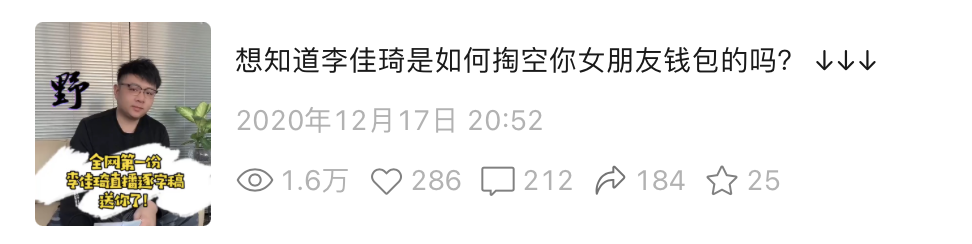

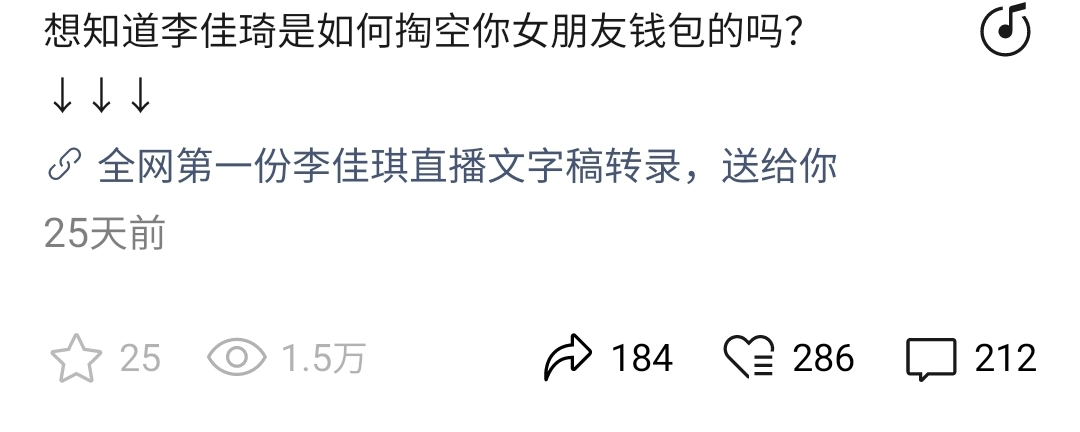

在1000初始阅读的情况下,自然流量达到1.6万,新增精准用户400+,裂变参与率48%。

传统的任务宝裂变能达到20%已经非常好了。

所以说,这数据太棒了!!

本文我会为你细化到每一个动作和文案层面,毫无保留地分享给你。

为什么说模式已经跑通了?

话不多说,先看路径和数据:

路径:

- 设计一个资料包——李佳琦直播的录播文字稿

- 通过视频号,介绍资料包,引导点击下方蓝字

- 用户看完视频被种草,于是点击公众号链接

- 公众号继续强化干货包价值,并引导添加企业微信

- 企业微信自动通过好友请求,并发送回复话术

- 话术告诉用户,需要扫码关注视频号,点赞并评论“已领取”

- 用户完成并截图,人工审核,发放资料。

当晚数据:

- 当晚我用自己的私域推了一下,带来了初始 1130 播放量

- 视频号下方文章阅读量 280,点击率 24%

- 企业微信添加好友 90,转化率 32%

- 完成截图的数量 50,完成率 55%

做过任务宝、社群裂变的同学们知道,裂变完成率能有 20%,已经是很不错的活动了,所以当晚这个数据出现的时候,我们全公司都嗨了!

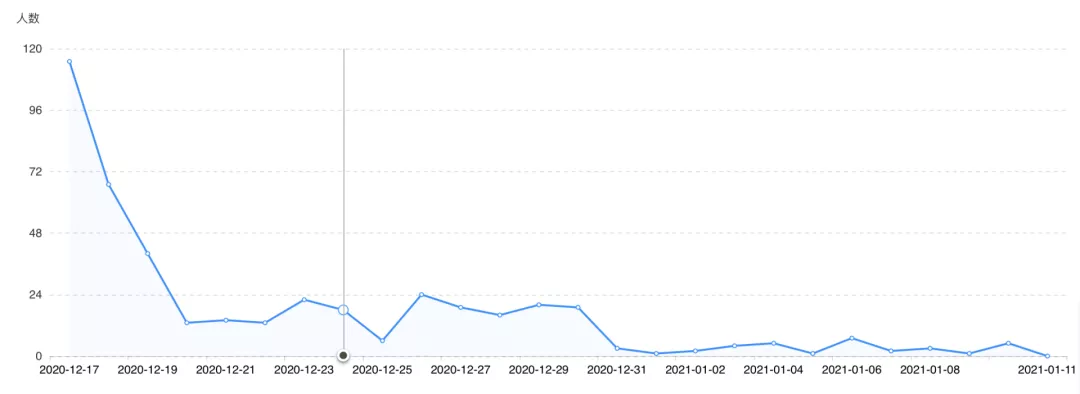

但由于当晚有很多都是朋友,数据不一定有代表性,于是我特意沉淀到今天,想看下长尾数据,如下:

- 播放量 1.6 万,基本全部来自用户的裂变式点赞

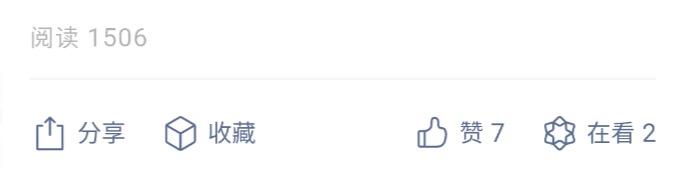

- 阅读量 1506,平均转化率 10%

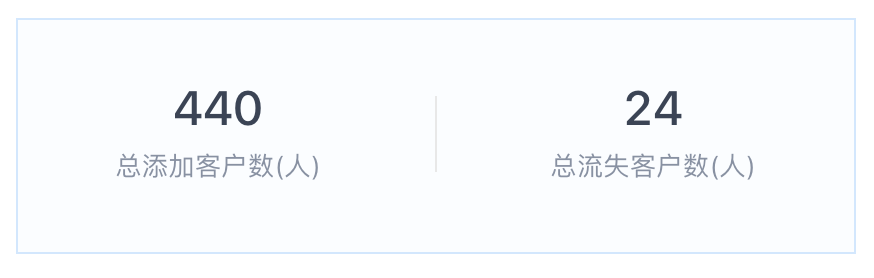

- 企业微信加粉 440,转化率 29%

- 评论量212 ,完成率 48%(卧槽)

另外还有 184 个转发,这个很离谱了真的,估计转发的里面 80% 都是同行和客户爸爸在研究我,哈哈。

但直到看到这个数据,我依然不放心。

因为不知道是资料本身比较好,还是模式本身比较好?或者有可能同行太多,干扰了正常的数据模型?

于是,我们又开启了 hard 模式。

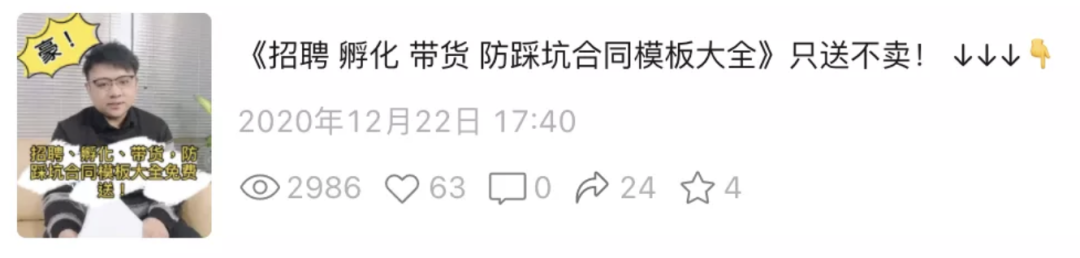

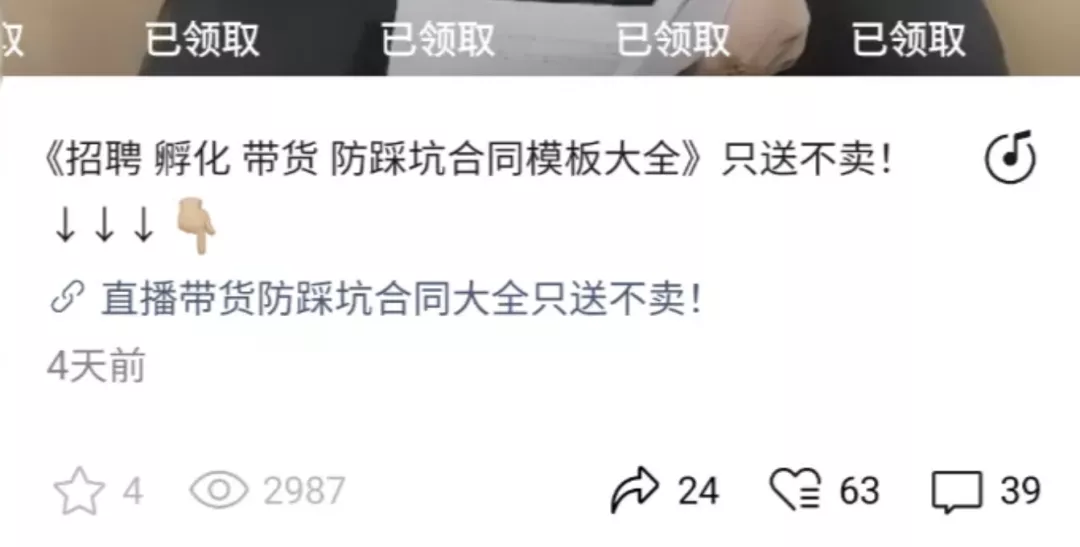

我们选用了“直播带货合同模板”,这玩意儿受众很窄,而且视频剪辑拍得也一般。我们想,再差再差,应该也不会比这个数据更低了。如果连这个都能跑出不错的数据,我就认为模式没问题了。

于是……

- 私域只发了一部分,初始流量只有 500,最终靠裂变单达到播放量 3000。

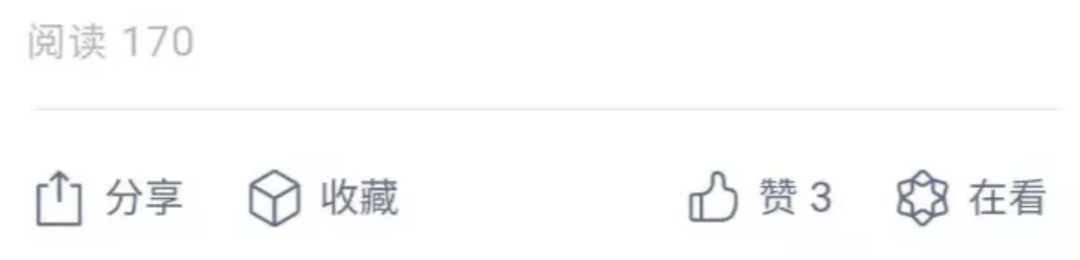

- 阅读量 170,转化率 5.6%

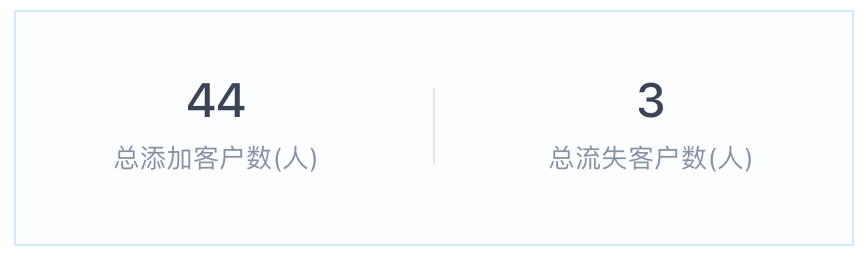

- 添加好友 44 人,转化率 25%

(看来这个链条的波动不会特别大,这说明不精准的人,在上个环节已经筛掉了。)

- 评论量 39,完成率 88%(卧槽!!!)

到这儿,就啥都不用说了。

这模式肯定跑通了!

而且我们做的是直播的裂变,100 个人当中可能连 10 个精准受众都没有,所以活动效果肯定是衰减的,即便如此,尚且有这么好的数据。

那么,假设你做理财课,K12资料包,100 个人起码 60 人有需求,你的 K 值能做到多少?到时候可能就是一传十,十传百,然后撬动视频号的推荐池,如果人工审核那一关也能过,可能千万播放量不是梦啊!

不仅如此,视频号的裂变极其长尾,你看↓

不过这里稍微要提一句,目前视频号的长尾,核心原因是视频号内内容不够,算法不得不多次推荐,未来随着内容量逐渐增多,这种尾巴可能会被斩断,这是后话。

总之我的结论是跑通了,有大红利,极大的红利,几百亿流量的红利,我已经开始在我手里的营销号上进行进一步测试了。

我们做了什么?

接下来我们把话题拉回来,再来分享一下,这样一个活动的具体思考。看完你会理解——这么好的数据,不只是运气与红利。

其实裂变的本质就是把用户当成遥控车,完成裂变的过程,就是小车爬坡的过程,而用户完成分享 = 小车登顶。因此,我们需要前期储备足够的「电量」,才能提供足够爬坡的「动力」,这种分析方法又叫做“用户旅程分析”,回头可以再跟大家展开讲讲。

我们是这么做的:

1、优质的短视频介绍

先看一眼视频。

这里的核心就是把资料介绍得越吸引人越好,因为我们要给用户充满电,用户的爬坡动力才会越高。

视频的第一秒,是镜头特写,我拿着一摞资料,猛拍一下自己的手,同时镜头拉远到半身,我开始说话,同时 BGM 起。

这里的设计是抓住用户的注意力,引起好奇。而接下来,文案一句接一句,运用文案滑坡法则,让用户沉浸,连贯的 BGM 也是拉升完播的关键。

在 30 秒左右,用户又开始倦怠,这时候拉一波演技,同时插入鬼畜,再次给用户的耐心充值,拉升完播。完播不止是用户点击链接的前提,同时也能撬动视频号的推荐算法,一举两得。

2、简洁的视频号摘要

很多人生怕浪费了视频号的广告位,下面能插入什么全都插入,像这样↓

这样就太乱了,如果仅仅是广告位的话,这样做 OK,但在我们这里,我们的目的是让用户点击蓝色字,如果加了太多元素,会给用户造成障碍,相当于给用户的爬坡旅程中又加了一些障碍物。

于是,我们干掉所有没用的元素,只保留一个引导语,并增加箭头进行强化,同时控制字数,让箭头恰好换行,更显突出。就是为了告诉用户,你现在只需要做一件事,点这里!

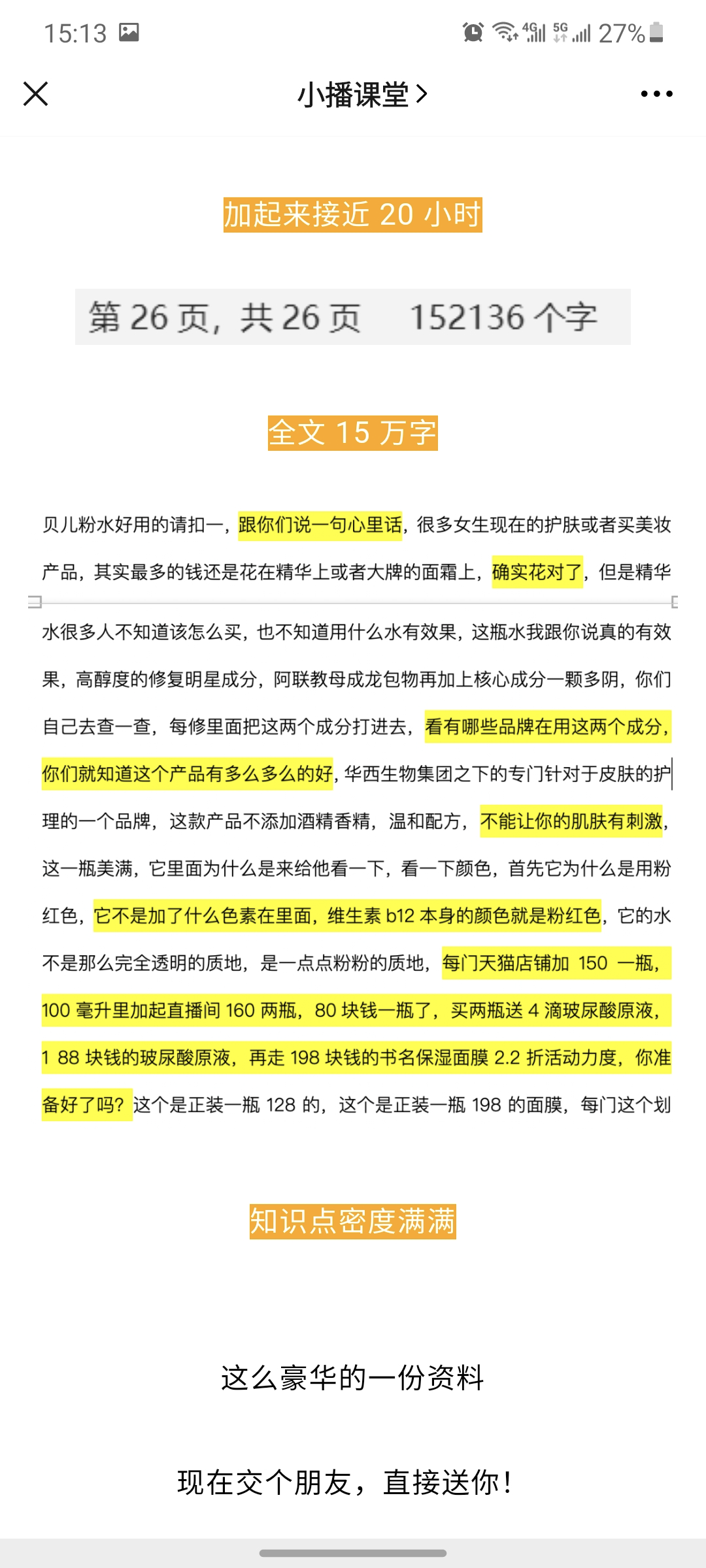

3、公众号文章继续充电

很多经验不足的操盘手,可能只会在文章里加一个二维码,告诉用户扫就完事儿了。但我不这么看,我认为,虽然只加二维码用户也会扫,但毕竟后面的点赞裂变才是难关。

所以为了帮助用户跨过后面的难关,这里不能省事,我们要把文章当做一个中途的充电桩。于是,我用了一些简短的篇幅,对资料包做了进一步的描述:

如果之前你只是探索性地想看一看,那么看完这篇短文,你想要资料包的意识已经被增强了,原本不打算参与的用户,现在也彻底被说服,这也是为什么后面的参与率可以达到如此之高。

4、点赞取代分享

我们之前设想过,让用户分享朋友圈,而非现在的点赞,直到一组数据改变了我的看法——那些职业羊毛党,他们帮忙转发一条朋友圈的价格是 5~8 块,而给你点赞关注的行情价是 3~4 毛。

意味着什么呢?就是即便这些不怕伤害自己朋友圈的人看来,点一个赞的心理压力也远远小于分享一条朋友圈,差距高达 20 倍!如果是正常用户,这个差距会更大。

但反过来想,用户给我们点一个赞带来的收益,真的比分享朋友圈低很多吗?

恰恰相反。朋友圈现在营销气息太重,很多人已经不爱看了,甚至有些人养成了看到非文字类朋友圈直接无视的生理技能。

此外,视频号内真正海量的用户池是在算法上,而并非完全基于用户点赞,但用户点赞,是算法能够看到你、喜欢你的前提。所以我们跟用户并非零和博弈,而是一起去 嫖(划掉)撬动算法。

5、利用评论区打造羊群效应

在原本的设计中,我们只采用了让用户点赞的模式,发现效果并不理想。

于是我们增加了一步,让用户评论“已领取”,我们有信心,前面充的电足以让用户跨过这个障碍,而用户的这个动作,对产生羊群效应,我们的帮助会非常大。

用户的评论会在视频号底部进行弹幕滚动。点赞只是数字,但一排排“已领取”,就是真正的用户见证,可以很好地打消用户疑虑,人都有从众心态,看到这么多人在领,且好评领取成功,那么后来者的参与度就会越堆越高了。

6、后续的私域破冰

用户完成截图后,理论上裂变就结束了。但是我们要的不止是私域用户数,而应该是真正的活跃用户。

于是我们又做了一个动作:以下资料,你可以再免费领取一个。

仅仅 1 个动作,有下面 5 个好处

第一,让用户知道你是真正的人而不是机器人,更容易产生信任;

第二,额外的互动能让用户意识到,领完资料不是结束,而是你们之间故事的开始;

第三,制造惊喜带来情感账户的增值,超预期是积累好感最重要的手段,而好感是后续运营转化的前提;

第四,用户从下面 8 个当中选一个,帮助我们了解这名用户的兴趣,方便后面更加针对性的服务;

第五,通过回复数据统计,我们能知道哪个资料更受欢迎,指导我们后面的裂变选题。

以上,就是我们这次活动的完整思考。

结语

这一篇文章,其实包含了下面这些知识点:

- 如何对裂变活动进行数据分析

- 如何在裂变实验中合理控制变量

- 如何利用短视频包装你的资料包

- 如何撬动视频号算法

- 如何设计用户的动作旅程

- 如何合理利用养群效应打造信任

- 如何通过私域进行超预期破冰

- …

最后想说一句话:运营、增长、裂变、短视频…其实都没有固定的套路,只有掌握底层逻辑,才能跟上甚至引领玩法。

而这套底层逻辑,其实就是深刻理解平台,以及深刻理解用户心理,从而设计用户旅行,达到你想要的运营效果。