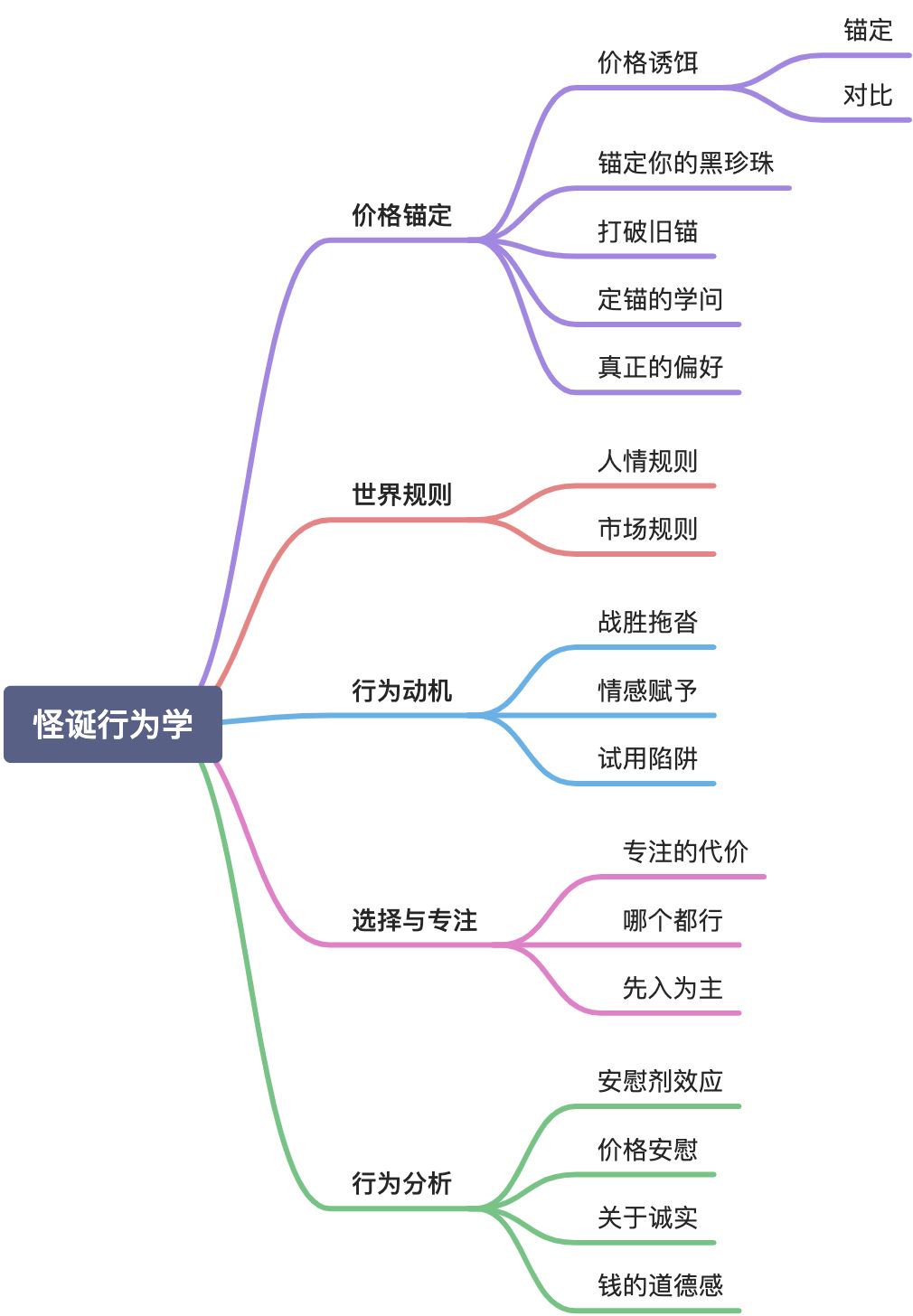

一、价格

价格诱饵

很多时候,人们并不十分清楚也不想弄清楚东西的真实价值应该被标成多少价格,人们看重的是“我的某个决策是不是赚到了”。

这让我想起来一个例子,一家公司生产了两种型号的净水器,一种是低配的,卖1499元,另一种是高配的,卖1999元,两种配置相差很大,但不管怎么大,1499元的低配版就是卖得更好,因为人们很难衡量出这些配置的差距究竟值多少钱。 有个营销高手给出了个主意,说你想主推1999元那款,你就不能这么卖,我给你想个主意,你在后面再加一款2999元的,配置只比1999元那款高一点点就可以了,取名为旗舰版。 商家一听,说品类还多一个,那不是又增加库存了吗?我只想让某一款热销,这样生产成本才能更低,库存才更好控制啊。高手说,没事,你就听我的,2999那款你随便生产几台应急就行了,甚至都不需要批量生产,反正不会有人买。 商家心想,没人买让我摆出来干嘛……但出于对他的信任,还是将信将疑地推出了旗舰款,结果1999那款果然卖脱销了。

人们对任何东西的价格判断,都需要锚,你设计怎样的锚,怎样抛出你的锚,对人们的购买决策起着决定性的作用。

价格诱饵其实跟锚定和对比有关,锚定和对比还可以衍生到我们生活的其他方面,比如寻找伴侣。你喜欢帅气的,但什么是帅气呢?长脸、圆脸、方脸,眉毛粗,眉毛淡,单眼皮、双眼皮,鼻子挺、没那么挺都有可能被称为帅气,所以帅气是主观的,因为我们没有锚。没有对比就没有伤害。

锚定你的黑珍珠

黑珍珠为什么可以从无人问津到卖出天价?无疑是锚定了人们的心理。将它放在路边,一文不值,而总是将它与世界上最贵的宝石放在一起,它的价格就总是会一直紧跟着宝石。

1973年,法国商人布鲁耶对“珍珠王”萨尔瓦多说,波利尼西亚的小岛上盛产一种黑边牡蛎——珠母贝,这些牡蛎壳里有一种罕见的宝贝:黑珍珠。 那时黑珍珠没什么市场,萨尔瓦多一颗也没卖掉,因为色泽不佳,大小也不行,然而他没有放弃,而是挑了一些上好的去拜访一位很牛的宝石商人:哈利•温斯顿。 哈利•温斯顿同意将这些黑珍珠放到他在第五大道的店铺橱窗进行展示,并标上天价,同时,萨尔瓦多在多家影响力很大的杂志上连续刊登了多版广告,还挂在了当红女明星的脖子上,接着销量什么的都顺理成章了。

为什么有那么多人愿意跟名人合照?这也是一种锚定策略,站在名人旁边,把自己的身价也带上去了。

打破旧锚

要打破旧锚,你必须要让同类品显得不同,但是你又不能让自己显得完全在做一个新的东西,比如星巴克,你还得让大家觉得,我喝的依然是咖啡,你看,还是3美元。

同样的价格,不变的东西,但完全不一样且更好的体验,这就是可以完美接管的新锚。

定锚的学问

从上面我们就可以看出“定锚”这件事其实就有着很多的学问了,定锚定得好,负面的事情都能给扭转到正面来。

举个例子,明明是让孩子参与劳动,比如拔草,这事儿搁平常,就只有那些特别爱劳动的孩子参加,但如果将形式改一下,变成生活体验,变成竞赛,在其中穿插些有乐趣的活动,那就不是逼人参加,而是人数有限,先到先得了。

作者还做了一个有趣的实验,他先当众朗诵了一段,然后告诉学生们要在周五晚上举办一个诗歌朗诵会,他决定把门票进行拍卖,实验分两组,他对其中一组学生说,你是否愿意付我10美元听我10分钟的朗诵?对另外一组说,你是否愿意让我付你10美元忍受我10分钟的朗诵? 结果如何? 第一组学生平均愿意付他1美元听短诗朗诵,2美元听中等长度的,3美元听长篇的。而第二组学生平均要求他付给他们1美元30美分听短诗朗诵,2美元70美分听中等长度的,4美元80美分来忍受长篇。

有意思吧,同一段朗诵,同一段体验,用不同的锚,学生对它的评价就完全不同,第一组学生就是愿意付钱,第二组学生则坚持要收钱才肯听。

真正的偏好

我们很少知道自己真正的偏好,因此那些“折扣”总能吸引到我们的注意力,我们在意的并不是它对我们自身的真实效用应该值多少钱,而是它跟以前相比差了多少钱,我们会为半价的东西买单,理由是我买的比别人便宜,尽管它可能对我们一文不值;我们会拒绝为提价的东西买单,理由是如果我现在买,为什么上次不买呢,尽管它的价值依然远超现价。

二、世界规则

我们所在的世界其实有两套规则,一套是相对闭塞的小圈子里常用的,叫人情规则,另一套是相对开放的环境中常用的,叫市场规则。

免费陷阱

人们天生就害怕损失,任何不免费的东西都有“不值”的风险,于是,不管东西好不好,需不需要,“至少不损失”的想法让人们对免费拥有额外的追求动力。用免费换流量,用免费换注意力,这是互联网最基础的玩法,但就是这一套其实并不复杂的商业逻辑也曾经打死过不少的传统玩家。

人情规则与市场规则

这个世上有人情规则,也有市场规则,它们是两个平行的世界。当你在父母家里吃饭时,饭后你掏出200块钱是对父母的羞辱,同样的,当你跟女朋友温存以后拿出1000块钱是同样的道理,对方可能会勃然大怒。

在人情规则里,回报并不一定是即时的,也不一定是对等的,人情的特点是很难量化成具体的金钱,甚至是2个人情还是3个人情都算得没那么清楚;而在市场规范下,多少付出和多少回报大都已经提前设定好,大家按规矩行事即可。

所以当你生活在某个确定世界的时候,最好不要去行使另一个世界的规则,而当你一定要行使另一个世界的规则时,你跟他人的关系必将发生变化,这一点是要提前想清楚的,讲心就讲心,讲金就讲金,只要双方的关系双方都能接受就没任何问题。这里补充一个规律,双方确定要进入某个世界时,通常情况是这样,弱势一方普遍喜欢讲心,而强势一方普遍偏向于讲金,因为“讲心”的话,弱势一方有占便宜的机会,而“讲金”的话,强势一方至少能保证不吃亏。

人们在人情规则和市场规则中希望得到的收获是不一样的。在人情规范中,人们更希望得到认同感、成就感等虚拟的东西,这些东西通常很难量化,差一点也看不大出来,而一旦执行市场规则,人们希望得到的是钱,那就不能有所偏差,回报稍有不如人们就容易丧失执行的动力。

有个很出名的大律师,收费非常高昂,但当他有时为某些他自己愿意的人提供法律援助时却不收钱。有一次一位穷人找他,希望降低一些费用,被他拒绝了。穷人很不解,说你既然打官司不收钱都可以,为什么就不能当作援助我,顺便还能收点钱呢?

答案很简单,当他去帮助别人时,他执行的是人情规则,此时,打赢官司的成就感、内心的道德优越感是他所追求的,但当他此时并不想自愿获取这些东西的时候,他执行的就是市场规则,市场规范多少钱就是多少钱。

这就是为什么有些人愿意为了环保去捡垃圾,但如果你付他一点钱,他就反而不愿意做了的原因,论钱,他可能并不缺这么点,你给的或许也远没有到能驱动他劳动的价格。

对方愿意处在哪个世界,得到些什么,这是我们要提前搞清楚的,钱不一定能比其他东西的驱动力强,要让一个人从人情规则转移到市场规则,需要多少钱,这是因人而异需要提前计算的。

礼品和钱

礼品是钱买来的,那么礼品是不是跟钱一样呢?不,不一样,礼品就是礼品,人们看到礼品的时候往往不容易想到钱,尤其是送一些有意义的,或是独一无二难以衡量价格的礼品,这些礼品可以便宜,但最好不能随处可被衡量成钱,这样的礼品赠送能让人保持在社会规范里。

所以如果你想跟对方保持在社会规范里交往,千万记得把礼物的标签撕掉,很多人不记得撕掉标签,结果当“钱”映入眼帘的时候,社会规范就被彻底破坏了,500块钱的东西就是500块钱,就是5张100元人民币,送礼就送这么几张,看不起谁呢?反而起了反效果。

有一些人,是不自觉地提钱,因为花在“礼”上面的钱对他来说非常非常重视,这可能是他所有的财产,但对送礼对象来说,这很可能是九牛一毛,本来在社会规范下,你很可能就成功地用低价值换取到高价值的东西了,但因为你太在意,又怕对方看不出东西的价值,于是不停暗示这份礼花了多少钱,导致对方也只好用同样的市场回报来回应你,如此,弱势一方反而捞不到任何便宜。

三、行为动机

战胜拖沓

要战胜拖沓最好的方法是来自外部力量的压迫力。然而这里有一个陷阱,在事情还没做之前先当众宣布,的确有利于让外部压力驱动自己做事,但宣布的事情一定要足够具体才有效。而那些范围笼统的,不可监督的,又常常被当众宣布的事情,除了起不到促进作用以外,还往往会起到反效果。

情感赋予

人们对损失的厌恶心理,已经拥有的美好要再拿走,显然就需要大得多的代价,因为此时球票早已不仅仅是球票了。

试用陷阱

这种心理有个专有名词,叫“所有权依赖症”,至于如何摆脱这种非理性状态,作者自己的方法是,用“非拥有心态”来看待每一桩交易,试用,就只是试用,时时警惕这一点。

四、选择与专注

有时候选择多也不是什么太好的事情,因为每个选择都会消耗我们一些精力,最终导致耗散的比得到的还要多,同时,现在我们来看看一个让人们尽量认同你的好方法。

专注的代价

专注有代价,代价就是放弃其他选择,不管是自己主动放弃还是被动没有其他选择。

专注,能够获得额外的红利,我们在《稀缺》中学过,但专注需要以放弃很多选择为代价,这时候我们就应该思考,究竟砍掉哪些,留下哪些,性价比才最高,对,性价比,因为我们无法预知未来的事情,所以只有追求每个行为的性价比才是我们最正确的选择。

比如你真的很想很想成功,那就在学生时代少去参加无效的活动,少去撩妹,虽然后者或许能给你带来一些愉悦,但对你的目标是没什么意义的,至少在性价比上不值,当然对于快乐至上的人来说并不适用。

选择取舍

你应该知道那些最重要的事,但你不应该再将时间花在次要的事或重复的信息里。关上一些选择,可以在剩下的选择里更为专注。

哪个都行

一头饿昏了的驴子到处找草吃,钻进谷仓以后,它发现有两堆谷子,一样大小,吃哪一堆好呢?它很纠结,选了这堆,为什么不选那堆呢,选了那堆,为什么不选这堆呢,结果饿死了。

这当然只是故事,然而我们现实中也有此类问题的变种,那就是不停徘徊,虽不至于饿死,但也浪费了许多时间。

其实在两个差不多的、各有优劣的选择中,通常来说选哪个都不会有错,因为未来永远不可知,最重要的是选择了以后怎么做,有些人选了哪个都有好的发展,有些人选了哪个都后悔另一个选择可能会更好,其实可能哪个都抓不住。最典型的就是考研和马上工作哪个更好,如果要问我的话,真的,哪个都行。

先入为主

说到选择,我们就不得不说到影响选择的那个很重要的因素,跟我们第一部分中所说的“锚”倒可能有点关系,就是“先入为主”。

我有一个办法,可以使我推荐的菜大致上让人觉得还不错,那就是每当我跟其他人一起入座的时候,如果是我负责点菜,当菜上来的时候,我会先尝一口,然后告诉对方这个菜做得很不错,并告诉他不错在哪里。

这样当他尝试的时候,就会刻意地关注我提出的那部分,当尝到我提出的感受时,他就会觉得bingo全中,而忽略了那种感受是不是真的是他想要的“好吃”,一餐饭下来,大部分人都会满意我点的菜。

其实这是一种小技巧,当我做菜给其他人吃的时候也会用到,先给人植入一种“先入为主”的印象,当人们在头脑中形成了之后,就难以反驳自己的第一观点了。

在选择之前,我会建议你们把所有的印象全部抛弃,从0开始关注选择本身。

作者有个啤酒实验,一杯是普通的啤酒,另一杯是加了几滴醋的啤酒,让人们去尝试,他先不说另一杯有醋,发现很多人竟然觉得有醋的那杯更好喝。

然后他试着在人们喝之前告诉他们里面有醋,他发现另一个现象,喝有醋的那杯时,很多人会皱眉,很明显,他们貌似感受到了酸味,然后纷纷表示,原味的啤酒更好喝。

显然,信息会改变人们的预期,人们在尝的时候会刻意地希望自己的体验与信息保持一致。

如果我们在人们尝完并表达完“更喜欢加醋的那杯”的意见之后再告诉他们有醋呢?人们的反应会很有趣,他们会很惊讶,原来加醋那么好喝,这说明了什么,人们哪怕在不知不觉中被“算计”,但只要那个选择是他们的自主选择,是他们的自主意识做出的,他们也会将其当作自己的第一观点,并为它“辩护”。

首先要采用的是先入为主法,用一些莫名其妙的手段,比如宣称你的水是哪座山上的,不是阿尔卑斯山就是喜马拉雅山,或者是冰岛的北极的也行,巧克力也必须是人们不常接触的地方,这样你的东西就会尝起来更棒,哪怕是器具也是一样,春秋战国时期的夜光杯就能把葡萄酒的味道显得更赞,尽管盲测显示,这根本是无稽之谈,但是不要紧,大部分人会被忽悠。

然后如果你加的料是一些别人觉得不太好接受的,但又必须告诉或者会被反复试出来的,最好双管齐下,先用先入为主法让人们对其产生好感,等人们的第一观点形成后,再用后入法告知,让人们自动为自己的第一观点辩护。

五、行为分析

安慰剂效应

良好的预期能够释放荷尔蒙和神经传递素,诸如内啡肽和镇静素,不仅可以抑制疼痛,还能产生快感,作者有个经历,当时他躺在烧伤病房,疼痛难忍,但一看到护士过来,注射器针尖还在滴着止痛剂,他就已经开始减轻痛楚,因为大脑开始分泌抑制疼痛的阿片肽,尽管针头还没扎进皮肤,也不管最后打进去的究竟是不是止痛剂。

价格安慰

安慰剂最重要的是要起到安慰的效果,所以事实上怎么样可能并不是最重要的,最重要的是,人们认为它怎么样。

价格,能够决定安慰剂的效果,当我们身穿一件很贵的晚礼服去出席宴会的时候,我们会显得更为自信,你说不清楚到底是你使晚礼服增色了,还是晚礼服给你增色了。但如果你身穿一件赝品,尽管可能做得很真,尽管在场的所有人都不可能在昏暗的灯光下看到什么细节上的问题,但你就是会不自觉地躲闪,结果造成这件衣服没有起到相应的效果。

事后,你会觉得赝品和正品就是有区别,但其实只是你事先就植入了这个观点从而调整了自己的心理和行为罢了。

所以对于心理调节能力并不十分强大的人来说,还是建议用能够承受的最高价格来让安慰剂起作用更好一些。

诚实

伟大的经济学之父亚当•斯密说:“大自然在为社会创造人类的同时赋予他两种本质欲望,一种是取悦他的同类,另一种是不愿得罪他的同类。大自然教导他对同类的幸福感到愉悦,对同类的不幸感到痛苦。”嗯,你的同理心是这么来的,为了让自己能够更好地生存。他还补充道:“多数人的成功在多数情况下得依靠他们的邻居和同伴的帮助和善意,而帮助和善意在没有被人们接受的行为下是难以获得的。因此,凡事诚实为上在这种情况下,倒是千真万确的。”

人们的一切行为都是衡量成本和收益之后的产物,尽管有些人诚实仅仅是为了遵从道德感,但这同样是收益,当“其他的收益”大过“不遵从道德感带来的痛苦”时,他很可能就会选择“不诚实”。

钱的道德感

人们的不诚实行为受到收益和成本的影响,其中道德感的强弱是十分重要的一环,哪怕其他收益足够强,强到能够击溃它,但它本身能强一点儿的话,至少还是可以抵御普通诱惑的。 这种道德感除了跟人们内心受道德教育的强度、频次和自我思考有关,还跟东西本身散发出的道德感有关。

你我身边都有这样的人,当你把一盒烟放在桌上,转眼就被他拿一根去抽了,当你把可乐放在桌上,转眼就被他拿去喝了,但如果把那根烟换成10块钱,我想他应该不会顺手拿走,但事实上那根烟就是值10块钱,你就是得花10块钱去买来。

很多人在一些商业行为中不诚实,丝毫没有愧疚感,比如P2P平台老板跑路,骗了无数老太太的钱,甚至有些平台一开始就为跑路而成立,他们还是会去给老太太们洗脑,但这并不意味着他们会拦路抢老太太的现金,尽管可以确保没人看到。

作者又做了一个有趣的游戏:答题。 让一些程度差不多的学生参与答题,告诉第一组,每答对一题,你们就能拿到5美元,答题过程公开透明,答完马上改卷,这样的利益机制确保他们会尽力答题,不会放水,同时也是给一个他们的答题能力的平均值参考,大概他们平均能答对3.5道。 然后告诉第二组,每答对一道题,你们就能拿到5美元,只不过答完以后主考官让他们把答卷撕了,然后告诉主考官答对了几道,就能直接拿钱。 结果怎样?第二组平均答对了6.2道,相差近一倍,说明人们的不诚实比例不可小觑。 接下来告诉第三组,每答对一道题,你们就能拿到价值5美元的筹码,拿到以后向走廊那一头的老师去兑钱,也是撕掉答卷,自己上报答对了几道。 结果如何?第三组平均答对了9.4道,是第一组的近3倍。

这说明人们的道德感不仅不能考验,而且如果一旦没有明确的金钱印记(哪怕只是多一步),人们的不诚实行为也会更加疯狂。