全名:《U一点料,阿里巴巴1688UED体验设计践行之路》

前言

行业细分

用户体验设计师作为一个职能岗位,在国内互联网公司中存在已有十几年的时间了,早期的互联网公司设计师大都是无所不能的多面手,头顶“美工”名号,却操持着交互、视觉、代码重构等多种工作。多年过去了,中国互联网行业飞速发展,用户体验设计行业也逐步成熟起来,不仅有了精细化分工(用研、交互、视觉、前端),同时这些细分领域内也慢慢积累起了一些专业沉淀。这是一个令人欣喜的时代演变。

追求转变

在初期从事设计工作的时候,我们的工作是以感性想法为主,用户对界面的要求也不高,当时“好看”往往是评价设计作品好坏的重要标准。渐渐国内外优秀互联网产品不断涌现,用户也逐渐被教育起来,“好看、易用、爱用、情感共鸣、价值观认同”成为产品体验的新追求、新标准。单纯的感性设计已不能满足用户的需求了,优秀的体验作品需要综合考虑更多的因素和维度,好的设计一定是感性和理性的最佳结合点。

一、五导家设计方法论

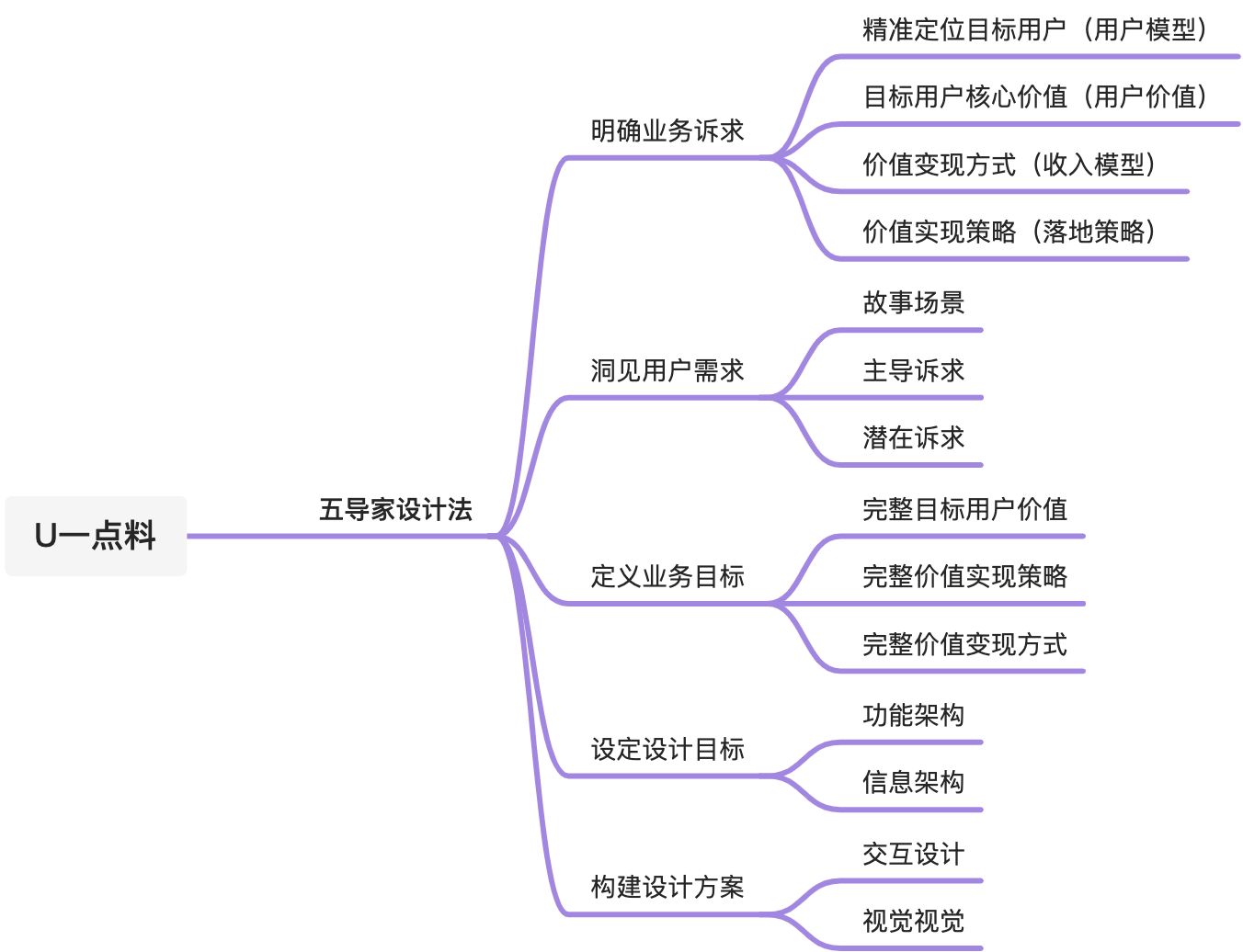

五导家是一种关于设计工作思考过程的方法论,包含一个以目标用户为源头的五步骤思考路径,以及相关的方法和原则。

第一步:明确业务诉求

完整而明确的业务诉求其实就是由以下这四部分组成的,内容不复杂,但就怕囫囵吞枣、敷衍而过。只有这些内容都足够清晰而明确,后面的工作才能有源有据地顺利进行。原则上,业务诉求的明确不是设计师的工作,而是业务伙伴的工作,设计师有权利和义务监督、要求他们完成自己的本职工作,即便有时这会给他们带来一些困难和挑战。当然,作为设计师的你,如果能够帮助业务伙伴一起思考、梳理、明确业务诉求,那么恭喜你,你已经在组织当中发挥了跨越工作岗位的价值,产生了更大的影响力。

需要多提一句的是,如果说业务诉求是否“清晰而明确”是后续工作顺利进行的基础,那么业务诉求是否“准确”就是业务成败的关键。毋庸置疑,业务诉求的准确性比它的明确性还要重要,而如何把它制定得准确,属于业务岗位的专业范畴,我们这里就不展开了。

1.精准定位的目标用户(市场划分)

“精准定位的目标用户”是一切思考和行动的源头,一切没有精准定位的目标用户的思考和行动都是无的放矢、自作主张。因为“目标用户”这个词儿也总是面临被敷衍了事或大而化之的尴尬,所以这里特别强调了“精准定位”四个字。

2.主张为目标用户带来的核心价值(对目标用户的实用意义)

可以给目标用户带来的价值多种多样,但我们不可能什么都做,因此“主张为目标用户带来的核心价值”也非常重要,它一方面明确了业务的核心价值、核心竞争维度,另一方面也决定了我们观察目标用户的视角。如果说精准定位的目标用户是帮我们自己明确了标靶,那么主张为目标用户带来的核心价值就是标靶正中心那颗红点。

3.价值的变现方式(收入模型)

有用户价值,就有用户价值的变现,就是所谓的收入模型(价值的变现方式)。收入模型的思考和设计是一项高难度的技术活儿,是对一个产品或一个商业公司的终极考验,好的收入模型不是竭泽而渔的短视,而是能够促成正向循环的制度开关,是可以共赢共惠的生态系统。

4.价值的实现策略(主要落地办法)。

有用户价值,也就应该有支持该价值实现的行动策略(价值的实现策略)。这其实讲的就是对核心战术思想的明确。实现用户价值的方式方法有很多,但面对靶心,是选择羽箭还是飞镖,取决于我们的能力特长和当时的竞争环境。

第二步:洞见用户诉求

相对于“明确业务目标”来说,它是一个“相向”的思考过程,这个过程能够帮助我们从用户的角度来思辨业务诉求,丰满和完善业务诉求中所主张的用户价值,补充和优化我们的行动策略。

这里所说的洞见用户诉求并不是简单地指出用户想要什么,它包含三部分内容:

1.场景故事(目标用户的特征、情境、任务/诉求、行为/说法、结果等)

想要洞见用户诉求,必须先有场景故事。场景故事是由业务诉求中“精准定位的目标用户”和“主张为目标用户带来的核心价值”所共同界定的,其内容包括目标用户的特征、情境、任务/诉求,用户的行为/说法、行为结果等一系列内容,相比STAR原则(情境、任务、行动、结果)所规定的四要素还要更丰富一些,它能够帮助我们站在用户的视角,将自己投身到具体情境中去观察、体会和分析我们的目标用户。若没有场景故事,我们所定义的用户诉求就是没有依据的、难于被理解、难于被共识的,本身也很难是准确的。

2.用户当前的主导诉求。

3.用户的潜在诉求。

有了场景故事之后,我们需要把它当作一个爱不释手的小摆件不断把玩,不断琢磨和研究,这样才能从中挖掘到更加深刻和立体的用户诉求。所谓深刻,指的是对需求本质的洞见,就像“用户要的是更高效的移动,而不是一匹更快的马”;而所谓立体,指的是不仅要洞见“用户当前的主导诉求”,还要发现“用户的潜在诉求”。这里需要再提一下马斯洛需求层次理论,个人看来,这个理论最有意义的部分,并不是把人的需求分了五层、六层或七层,而是“需求的向上转移”。即人的低层次需求如果相对满足了,那么追求更高层次的需要就成为驱使行为的动力。也就是说,用户有了主导诉求,那主导诉求所在层次之上的所有层次,就都有可能产生用户的潜在诉求。这告诉我们,用户诉求的挖掘和提取,也要用发展的眼光和动态的视角来进行,我们只有深刻而立体地去理解和满足用户诉求,才能保持足够的竞争力和长久的生命力。

当然,洞见用户诉求是一件相当有难度的事情,不仅需要设计师付出极大的时间和耐心在用户的接触及基础信息的收集和整理上,同时也对设计师的专业能力和个人素质提出了更大的挑战,需要设计师具备客观的研究态度、科学的用研方法、广泛的知识储备、丰富的阅历和生活经验(可以是直接的,也可以是间接的)、极高的敏锐性、极强的同理同情能力等。可以说,洞见用户诉求是对设计师体力、脑力和心力上的一项极大考验。

用户在场景中会有痛点、有不爽、有抱怨、有愿望,但从他们自身的角度,这些很难被提炼和总结成一个具体、可衡量的理想状态,所以我们在描述中用了“诉求”而没有用“目标”。此外,由于用户诉求具有较多的层面以及具备动态发展的特征,所以我们用了“洞见”而不是“明确”。

第三步:定义业务目标,聚焦设计目标

然我们已经得出了深刻而立体的用户诉求,其实也就明晰了可以在哪些维度和层次上为目标用户带来更多价值,这些内容丰满和完善了原来在业务诉求中主张的为目标用户带来的核心价值,形成了相对来说比较“完整的目标用户价值”。而有了完整的目标用户价值,我们就可以像五导家第一步一样,由完整的目标用户价值推出完整的价值实现策略,同时,更多的价值也意味着更多的价值变现的可能性和成果,所以完整的目标用户价值也能推出完整的价值变现方式(收入模型)。另外,我们由第二步中得到的用户诉求,能够得出一个对应的用户体验策略(即纯粹从用户视角看,能够满足用户诉求的实现策略),它与核心价值的实现策略一起成为完整的价值实现策略当中最主要的组成部分;同理,第一步中我们得到的价值变现方式,也成为完整的价值变现方式中的主要组成部分。但这条推导路径是虚线的,属于辅助推导路径,其作用是对上面主要推导路径所得到的内容进行校验和参考。

综合了主要和辅助两条推导路径,我们在第三步当中可以首先得到这三个内容,即完整的目标用户价值、完整的价值实现策略、完整的价值变现方式。可以发现,这些内容与业务诉求中包含的内容较为相似,但更加完整、更加具体,描述上也更加偏重于可执行性,即更符合SMART原则(具体、可衡量、可达到、相关联、有期限)。所以,我们把其称作“业务目标”,也就是说,所谓的业务目标,就是业务诉求经过用户诉求的思辨和完善后得到的升级版,其在表达形式上是对完整的目标用户价值、完整的价值实现策略和完整的价值变现方式这三个内容描述的整合,可以概括为:业务目标={用【某策略】给目标用户带来【某价值】,以实现【某变现方式】}。

“业务目标”中有一项内容是“完整的价值实现策略”,作为设计师的我们,可以以此为源头进行思考,即在这些价值实现策略中,哪些是可以通过设计手段进行支持和落实的?通过什么样的设计手段?这些问题的答案其实就是我们设计师可以实施的、能够支持用户价值实现的策略,称为设计策略,而设计策略的实施,一定能在某种程度上为用户价值进行贡献,也就是说能够参与实现部分用户价值(部分维度和部分程度),这一部分的价值就是设计价值。综上,我们的岗位核心、我们的聚焦之所在——设计目标,其实也就是设计策略与设计价值在描述上的整合。同业务目标一样,设计目标的表达形式也可以概括为:设计目标={用【某设计策略】给目标用户带来【某价值】,以助力【某变现方式】}。

设计目标其实就是业务目标的一部分,设计目标服务于业务目标。作为设计师,必须清楚地知道完整的业务目标是什么(业务大图),但可以聚焦在设计目标上,专注于从专业角度,以专业特长,通过专业手段,参与实现业务目标。

以上其实就是设计目标的形成过程以及设计目标的具体内容,我们再来看看设计目标是如何被演绎的。

第四步:设定衡量设计目标的数据指标

由设计目标可以演绎出的东西不少,其中最直接、最具有指导意义的就是数据指标。数据指标是对目标价值这种抽象概念的数据化表达,它能为所有参与角色形成一个具体的关注焦点,建立一个统一的坐标体系和判断标准,直观地反映方案效果与目标价值之间的差距,成为后续迭代优化的思考源头。所以,设定数据指标是非常重要,也是十分必要的。

如何设定衡量设计目标的数据指标呢?数据指标的设定不应该是狠拍脑袋随手采摘的,也不应该是觉得什么时髦就用什么,而应该是具体情况具体分析,做有针对性的设定,即遵循“VSM”的推导思路。所谓的VSM是指从Value到Signal再到Metric,具体含义为,一旦设计目标中的设计价值得以实现(其实也就是设计目标得以实现,但严谨起见,我们还是做了更细颗粒度的描述),就一定会有相应的现象发生或信号出现(Signal),而有了现象或信号,根据上面的理念,我们就应该能够找到可以表述和衡量它们的数据指标(Metric),并以此反映设计价值的变化。这个VSM推导思路的理论基础来源于Google在其HEART模型[插图]的介绍文档中曾提及过的GSM(Goal Signal Metric),我们根据实践后的经验,并针对五导家Think-flow的特点,做了相应的调整。

第五步:根据设计目标构建设计方案

挖掘关键因素的过程中有一个小技巧,就是你可以尝试通过MECE原则[插图]来检验策略关键因素推导的独立性和全面性,如果你的关键因素划分得不重叠且少有遗漏,那么你的设计方案就有了开阔衍生的基础。

能够衍生多少设计方案,说到底靠的还是设计师的灵感、想象力、创新力。而衍生出的方案是否优质,则要靠设计师的品位和审美(乔布斯所说的Ultimately it comes down to taste),这说起来有点儿没新意,但实际情况的确如此,前面有再强的过程体系化推导做铺垫和配合,最后也要靠设计师的这临门一脚才能进球得分。而这一脚的背后,就是设计师的品位和审美,其背后的背后,是设计师广泛的涉猎、大量的积累与不断地重复。品位和审美并不是天生的,也不是虚无缥缈的,而是设计师“顽强的劳动而获得的奖赏”。

设计方案构建完成,并不代表我们的设计工作就此结束。还有非常重要的一个环节,就是用我们已经设定好的数据指标,去衡量、验证我们构建的设计方案是否有效并进行迭代改进。只不过这个环节需要等到设计方案呈现给目标用户之后才能进行,在时间上与其他思考环节是异步的,所以并没有把它作为五导家Think-flow中的正式一步,但此验证反思和迭代的步骤必不可少,整个设计工作因此才形成一个完整的闭环。