作者在创作这本书的时候还有一些很有意思的经历,比如他为了研究“一个人是如何能够影响到另一个人”的时候,不惜花了几年时间“卧底”在电话营销公司、二手车经销商、筹款组织、售楼中介等,他对这些机构的策略进行了大量的分析、观察,对他们的话术进行了深入解剖,最终写出了这本社会心理学领域的巨著。

这本书的首次出版时间在1984年,但里面的很多东西时至今日依然很有启发,甚至可以被某些商学院当成辅导书籍使用。

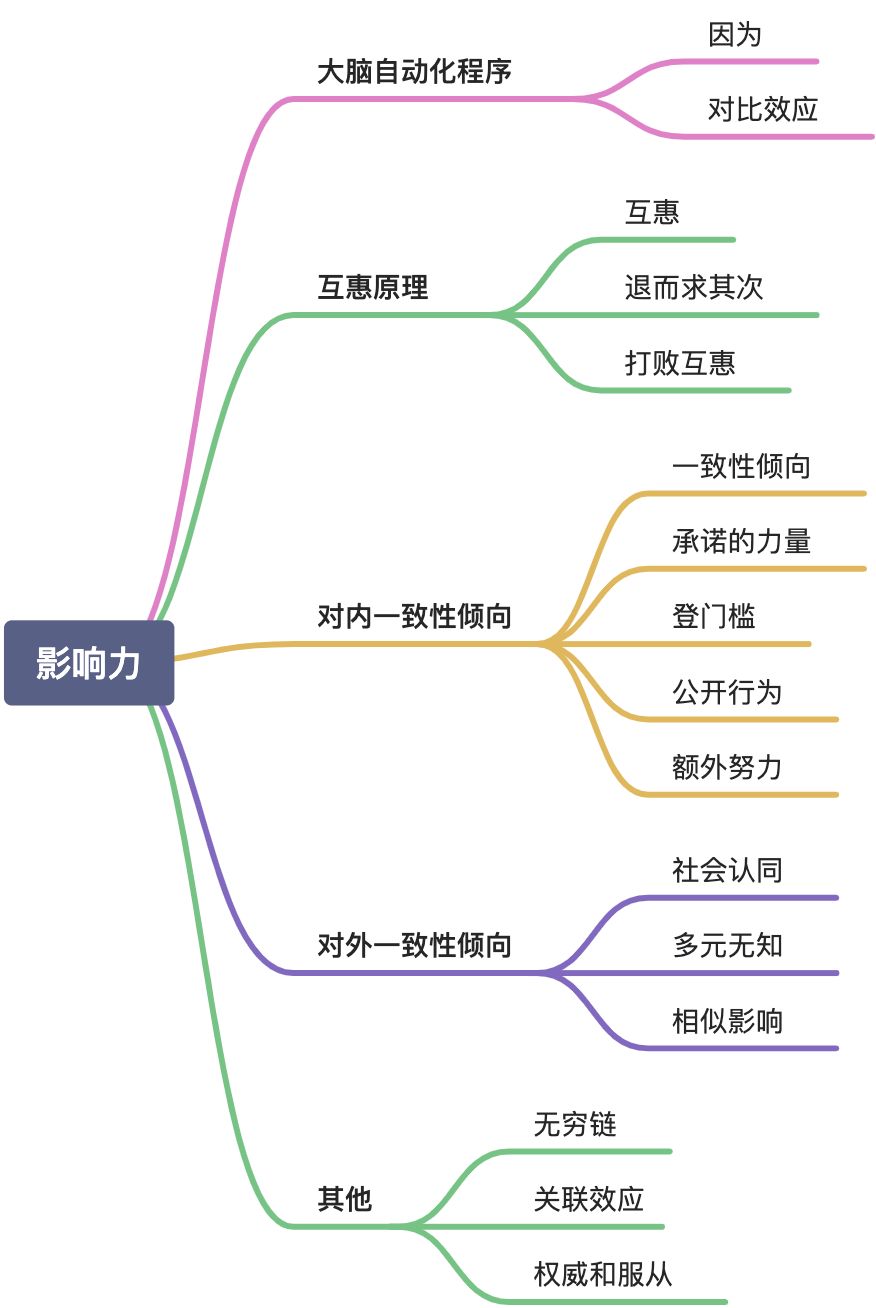

一、框架

在当下个体崛起的时代,此书堪称网红界的必修手册,每一个踩着自媒体红利快速崛起的IP,几乎都遵循着本书的论述框架。

二、重点笔记

偷懒的大脑

我们的大脑有一个倾向,就是越来越倾向于自动化,这样有一个好处,就是在我们变得更智能化的路上,节省我们的计算步骤,让我们把脑容量用在更为高阶的事情上。

1.关键字效应

研究表明,当你为一件事儿说个原因,人们就更容易接受。

有个这样的实验,大家都在图书馆排队复印东西,当你说“真不好意思,我有5页纸要印,因为时间非常赶,能不能先让我用一下”的时候,90%多的人都同意了;而当你把“因为时间非常赶”这几个字去掉后,就只有60%的人同意给你先用。

那么是不是因为你说了具体原因呢?哈佛社会心理学家艾伦·兰格又深化了实验,他把“因为”保留,而把具体原因改了,改成了一句废话,说“真不好意思,我有5页纸要印,能不能先让我用一下?因为我必须印点儿东西”(废话,谁不是来印东西的),结果依然有90%多的人同意了。

所以原因是什么不是太重要,重要的是,你的这句话里,有没有触发编码在人们脑海中的关键字,触发了关键字,就会引导人们向自动化进程走。

2.对比效应

除了关键字以外,我们的自动化进程还有很多,比如我们为了节省反应速度,会对“相对”的事情更敏感,而非绝对。我们对一种东西的概念,可以通过理性分析来确定,但在理性分析还未介入之前,往往是由感官来做出瞬间判断的。

比如先把手插入冰水,再插入常温水中,会觉得水很热,但如果少了前一个步骤,水温就没有任何热度,我们的皮肤传达给大脑的感受就是这样工作的。

这种对比效应常常为商家所用,比如先涨价后打折,也就是先把你对商品的价值预判锚定在一个高位,随后让你产生强烈的对比效应;或者房产中介先陪你看几套性价比极低的房子,破旧不堪卖得又贵,等你精疲力竭的时候,再陪你看他真正想要售出的房子,让你感到“眼前一亮”,要是再来几个托声称要立马买下,恐怕你就当场付定金了。

当然这种效应我们自己也可以用,当受到了一些难以承受的挫折时,最好的方式就是去对比,有人会用穷游远足的方式,在旅行中体验到更多的苦难来冲淡当前的一切,有人会仰望星空,感受宇宙的浩瀚来体验自我的渺小。

无论用什么方式,只要你使用合适的对比手段,就没有什么是心理上不可接受的。

我们在生活中也可以拿这种对比效应来达成一些小目的,曾经有一封很有意思的信大概是这样写的:、

亲爱的爸妈,不好意思,这么久才给你们写信,我想跟你们报告下我的近况,在此之前,请你们先坐好。

我现在一切都好,颅骨骨折和脑震荡好得差不多了,前段时间宿舍失火跳出窗外受伤,还好,现在命都还在,是隔壁加油站的小伙子救了我,他心地很善良,还在我出院后邀请我去他的地下室公寓住,我们很快就相爱了,虽然现在怀孕了,但很快就会结婚的,爸爸妈妈可以放心,希望能得到你们的祝福。哦,对了,之所以延迟结婚,是因为未婚夫有点小小的感染,现在也传染给了我,所以通不过婚检,但一切都会好的,虽然他没受过什么教育,但人还不错。

好,接下来我要跟你们说点事实,那就是以上所有都是假的,我的宿舍没有着火,我的身体也不错,我没有怀孕,没有感染,也没有男朋友,只是期末考试没过,我希望你们能从上面的角度来看待这件“微不足道”的事情。

爱你们的女儿。

社会安全感的需求

人都有社会安全感的需求,这些需求在我们大脑中产生了根深蒂固的概念,并形成了某些自动触发机制。

1.互惠原理

互惠在我们脑中已经形成了一种“社会默认”,因此不互惠就会产生一些道德上的不舒适,像这样自动触发的机制就可以为我们所用。

我们在工作中会碰到别人送东西的情况,虽然我们自己表示谢绝,但还是有很多会直接寄到公司,虽然我们可能并没有使用,甚至都没有打开,但下次若要拒绝他的请求,则需要解释一番,无法直接置之不理,这也是互惠达到的效果,因为一般人很难连小事都残忍拒绝。

一般情况下,大家尽量不要接受你不想接受的人的好处,莫贪小便宜,但如果换成我们主动呢?当然是要想尽办法让你想抱的大腿接受你的好处,不要想着回报,一次两次三次,尽管付出就是,功到自然成,如果他的层次高过你,很有可能给你1个一级资源,而这个一级资源很可能是你用10个二级资源换不到的。所以,挑对人以后,但行好事,莫问前程。

互惠,是我们内心对于想成为“受人欢迎的人”的一面镜子,谁都不愿被贴上“贪小便宜”的标签,于是,当金额不大的时候,我们愿意用钱去摆脱这样的标签。

2.一致性原则

每个人都有一种一致性的倾向,当我们言行不一致,或者前后逻辑矛盾,又或者承诺的事情做不到的时候,我们是不爽的。在没有明显利益差的条件下,我们还是更愿意保持一致的,理由就是,这样会降低他人信任我们的成本,对我们有利。

引申来讲,当我们已然做了某个决定时,我们也会更倾向于去维护它,尽管在做决定的那个时刻我们还是犹豫不决的。

因此,当我们要让别人采取某种行为来达成自己的目的时,最好先让他做出某个决定,这样后期这个决定就会自己“生根”,他自己就会为了维护这个决定而自发行动,甚至早已忘记你在之前的“诱导”。

根据一致性原则,我们的策略是先让对方干点微不足道的小事,从而触发其对保持一致性的开关。从大到小,需要这两件事的差距越大越好,而从小到大,需要这两件事的差距越小越好,所以它们的界限在大多数情况下是很明确的,不存在混淆。

不要小看了这件小事,有这样一个实验,有个人在沙滩上晒太阳,故意把东西放在旁边,走开了。接着来了一个陌生人,把东西拿了就走,实验显示,此时99%以上就在旁边的人都不会出言阻止。但若是在他离开之前,跟旁边的人说一句,能麻烦您帮我照看一下吗?旁边人在大都不知道会发生这类事而随口应承一句的前提下,99%的人都出言阻止了,有人甚至还站起身来,让他拿出是主人让他来取的证据。

这就是承诺和一致性的力量,当我们应承了一件事,不保持一致就会很不舒服。这种以小请求开始,最终要人答应更大请求的手法,叫作“登门槛”。

因为当你给了承诺之后,出于自动维护的冲动,你就会改变自己对该事的认知,这不光能在后续改变我们对答应相关事情的“顺从度”,还可能影响到我们答应同一个人的毫不相关的其他要求。

登门槛除了在短期内容易让人做出不理性的决策,还会影响人们在长期的态度,就像上面所说,改变原有的理性认知。

曾经有个国家A国,他们没有对C国的战俘严刑拷打,但战俘渐渐都归心了,既然我们在讲登门槛,大家都会猜到他们用的什么方法,对,这就是“登门槛”方法的大应用。

首先,C国战俘刚被俘虏的时候,大家也是不肯归顺,觉得A国各种不好,但人总有欲望吧,比如战俘们也想写家书回家,报告一下自己还没挂的情况,但是呢,A国审查信件比较严,怎么把书信寄出呢?那就在里面加点呼吁和平的内容吧,再激进一点的,写点“违心”的话,说A国其实也还不错。接着这些信就真的被放行了。

战俘们为自己发现了这一“漏洞”而洋洋自得,却不知这正是A国的策略,A国故意让他们发现这个“规律”,如此,战俘们在频繁的通信中,竟然真的觉得A国不错,因为这毕竟是自己白纸黑字写下来的,我们说了,人对“不一致”有天然的反感。

但是如果一开始就说,你们必须写对我有利的,才可以干这件事儿,可能很多人不愿意干,或者干了也明确知道自己写的是假话,这种的“一致性作用”就比较小。

仅有在非强制规定的前提下,人们才会渐渐认为自己当时是出于真心的行为,才能起到自我说服的效果,从而完成“登门槛”的第一步。

二、读书总结

作者通过对日常生活中陌生人社交观察,再结合心理学分析,总结出人们潜意识出于维护安全感,会自动触发一些无意识行为。了解了这些行为的动机和原理后,我们可以利用这些规律来影响他人,从而达到自己的目的。