一、玉石的主要性质

(一)光学性质

1.概述

光学性质在玉石鉴定、评价以及设计加工中均具有重要的意义。第一,玉石的颜色、光泽以及所具有的一些特殊的光学效应都是光与玉石相互作用的结果,因此,光与玉石间相互作用产生的效应是评价玉石价值高低最重要的依据;第二,对玉石(特别是成品)的鉴定,一般要求无损伤鉴定,所依据的主要是玉石的光学性质,如折射率等,因此,光学性质对玉石鉴定至关重要;第三,为了最大限度地体现玉石的美,必须将玉石所能产生的最引人瞩目的效果显示出来,为此,在玉石加工中必须充分了解玉石的光学性质。因此,光学性质对于玉石的重要性体现在评价、鉴定与加工等方面。

2.颜色

颜色是玉石“美”的重要体现,是玉石鉴定的重要单项指标,是决定玉石品级、确定玉石价值的重要因素。因此,玉石颜色成因的研究一直是非常重要的课题,除传统的定性描述外,还可利用色度学等理论和方法定量评价玉石的颜色(陈延芳等,1999;李雯雯等,1998;郭颖等,2003;李勤美等,2004)。

从光学的角度上讲,颜色不是物质固有的特征,它只是光作用于人的眼睛而在人的头脑中产生的一种感觉。按照色度学理论(汤顺青,1991),颜色是人的感觉器官对外界刺激的一种反映。在整个电磁波谱中,只有一小部分能引起人的视觉。要严格确定可见光的波长范围是困难的,一般来说,可以取380nm~780nm作为可见光的波长范围。然而,当光很强,人眼又在健康的状况下,眼睛可感受到的波长范围至少可扩大到350nm~900nm,但在色度学计算中,一般取波长400nm~700nm(朱正芳等,1996)。形成颜色必须具备下列三个缺一不可的条件。

第一,白光源。白光源的类型主要有两类,一类是自然光,主要来自于太阳;另一类是人造光,来自于白炽灯等。尽管各种光源的强度有所差别,但白光源都是由七种不同颜色的单色光所组成的混合光。这七种颜色的单色光相应的波长范围可参考电磁波谱。牛顿将一束普通日光通过一个玻璃棱镜,于是便产生了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的光谱(彩虹)。这种将白光分解成它的单色光(组成色)的现象称为色散。

色度学是研究颜色和评价颜色的一门学科(汤顺青,1991),一般选用红色、绿色和蓝色三色作为原色,三原色按不同的比例可合成各种颜色(陈延芳等,1999)。同样原理,白光中不同的颜色的单色光通过互补和混合而产生不同的颜色(赵国良,1999)。例如,红光和黄光混合可得到橙色,黄光和蓝光混合得到绿色;又如除去可见光谱中的蓝绿光,残余光将产生红色等。

大多数透明玉石之所以呈现颜色,是因为来自白光源中的混合光一部分被吸收,一部分透过。我们看到的是透过的那部分残余光的混合色。而不透明玉石的颜色则取决于反射出来的那一大多数透明玉石之所以呈现颜色,是因为来自白光源中的混合光一部分被吸收,一部分透过。我们看到的是透过的那部分残余光的混合色。而不透明玉石的颜色则取决于反射出来的那一部分残余光谱,即是白光源中的一部分被吸收,另一部分被反射,反射的残余光谱混合所产生的颜色就是不透明玉石的颜色。

第二,致色元素。玉石是怎样影响光的运动状态以至产生颜色的呢?研究发现其主要原因是玉石中含有某些致色元素,主要是第一序列的过渡元素,它们既可以是玉石的基本组成成分,也可以是微量元素。

玉石中所含的过渡元素,无论是作为玉石的主要成分,还是次要成分,它们都是玉石颜色形成的物质基础。其不寻常之处在于其电子在轨道层上的分布形式,即其自由离子具相同能量的5个d轨道处于未充满状态。在晶格中,由于d轨道上电子同其周围配位体的电子云相互作用,致使d轨道的能级分裂为具有不同能量的能级轨道。对于第一序列过渡元素的离子,它们的能量差与电磁波谱中可见光或近可见光波谱的能量相同,当白光射入晶格时,晶格中d电子能够被一定波长的光所激发,从基态跃迁到较高能量的轨道(激发态),该波长光的能量被转移给被激发的电子而被吸收,未被吸收的光将继续透射或反射,残余光便混合产生了我们所看到的颜色,下面以致色元素铬为例作进一步的说明。

作为微量元素的铬是玉石中最重要的致色元素,它使许多玉石致色,如绿色翡翠。在这种玉石中,铬原子取代了某些铝原子(即占据了铝原子的位置)。铬原子有6个未成对电子,其中3个为价电子,它在翡翠的主要组成矿物硬玉晶体结构中与其他原子形成化学键,其中3个电子能自由地改变能级,从而导致宿主玉石致色。

元素致色的另一重要机理是它们在晶体结构中间,在外来能量(光)作用下产生电子转移,即发生电荷转移。造成离子间电荷转移所需要的能量比上述电子跃迁所需的能量大千百倍。在许多化合物中是由高能的紫外线所诱发的,所产生紫外区吸收带可延展到可见光区域,从而造成带色的透射光,使矿物呈现颜色。许多过渡元素具有一个以上的价态,如铁有2价和3价,锰有2价和3价,钛有3价和4价等。在晶体结构中具有这种不同价态的离子是最有利于电荷转移的,因而可使玉石呈现不同的颜色。

玉石中的晶体结构缺陷造成电子转移也是元素致色的一个原因,即色心。在这种机制中,颜色的产生还是电子运动的结果,但这一状态不是晶体学与结构的自然结果,而是与晶体的缺陷有关。在玉石颜色形成过程中,有两种可能的晶体缺陷:如果一个电子被捕获到晶格中在正常情况下不存在于电子的位置上,该电子具有占据不同能级和吸收光线的能力,其方式与过渡元素的未配对电子相同,这种类型称电子色心;如果在一个本该存在电子的位置上缺少一个电子,就留下一个空隙和一个能吸收光的未配对电子,这是第二种缺陷,称空穴色心。

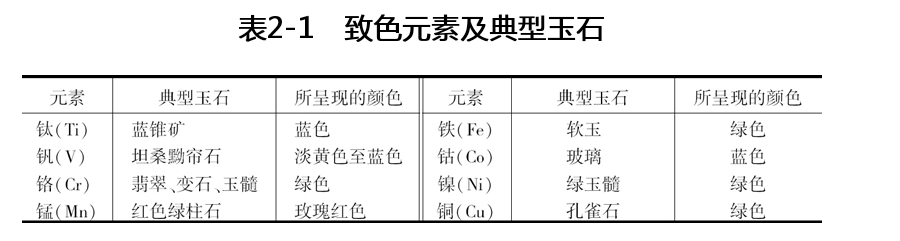

玉石中常见的致色元素有Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu,这些致色元素致色的玉石实例见表2-1。

由于玉石的颜色是由所含致色元素对光的不同吸收作用所引起的,因此,不同玉石具有不同的吸收光谱,这是用分光镜通过检测吸收光谱对玉石进行鉴定和评价的理论基础。

除致色元素外,玉石的颜色还可能由其他因素引起,如欧泊中规则排列的二氧化硅球体间的细小空隙,这些细小空隙将使光产生衍射而产生变彩,从而产生颜色。

第三,接收残余光的人眼和解释它的人脑。正常的人,只要不患色盲以及其他大脑疾病,都能对接收到的有色光作出正确反应,看到正确的颜色。

对人眼能分辨颜色的数量,人们从不同的角度进行过推算,但其结果出入很大,有人说在最佳观察条件下,人眼能辨别1000多万种颜色(朱正芳等,1996),说明人的视觉系统具有很强的辨别颜色的能力,尽管人眼辨别颜色的能力惊人,但人眼只能分辨颜色的三种变化,即色调、明度和饱和度。因此,在鉴定和评价玉石颜色时,我们应重点考察颜色的色调、明度和饱和度。

玉石的颜色是玉石对不同波长的可见光进行选择性吸收的结果。

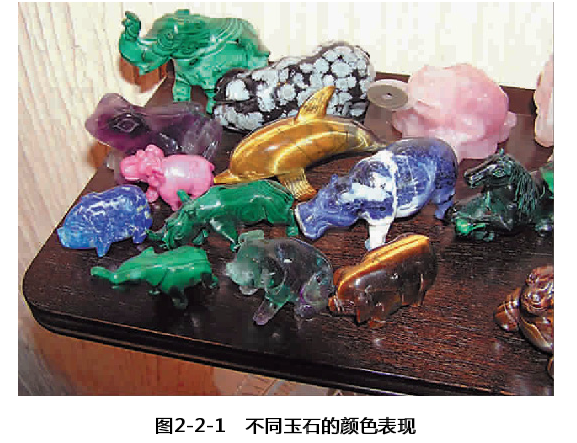

玉石往往具有漂亮的颜色,有的单色绚丽,有的斑斓耀眼,以其自然之美,逗人喜爱。

单一颜色的玉石往往特别艳丽,例如绿松石的娇蓝色、珊瑚的嫩红色、青金石的深蓝色、芙蓉石的粉红色等。具有多种颜色的玉石也不少,如翡翠、玛瑙、岫玉等。多色玉石的颜色变化很大,很复杂,且各有自己的特点,有的呈浸染状,自里向外或自外向里颜色变浅;有的颜色如团团飘絮,朵朵飞云,由集中到分散,丝丝缕缕,浓淡相间;还有的玉石颜色呈有规律的变化,脉络分明,随玉石的构成而变化,呈带状、同心环状,例如孔雀石。

在一块玉石上,有时颜色多种,分布不一,形态相差很大,从工艺利用到观赏上看,也常含有杂色,影响美观,其中特别不好看的颜色就称为脏色,脏色对玉石的颜色有坏的影响,在工艺使用中是剔除的对象。衡量玉石中的脏色,依颜色的色相种类和多色相各种颜色的对比来确定,且依不同玉石的特点而定。例如,绿松石本色是娇艳的蓝色,有褐黄色就是有脏色,而绿松石中龟背纹黑色线就不是脏色。因为黑色似描染的花纹,形成漂亮的自然图案,对绿松石没有坏影响,所以不称为脏色。但如果黑线形成黑一片,压过了天蓝色,黑色就成了脏色。因此玉石中各种颜色的对比是确定什么是脏色的关键,对比中有碍其美观者就是脏色,否则就不是脏色。又如翡翠中的黑一般被认为是脏色,而玛瑙中的黑就不一定被认为是脏色,就是因为材料不同而对脏色的认识不同。不同玉石的颜色表现如图2-2-1所示。

在五光十色的玉石中,颜色是至关重要的,颜色变化的微小差别,可以成倍地影响到玉石的价值,因此,它是玉石极为重要的物性。

首先,它决定了是否为玉石。

其次,它决定了是否成为珍贵的玉石。每一种玉石按颜色可以分成很多种,各种颜色的价值相差很悬殊,其中,最艳色的价值最高,极好的可以高到使人瞠目的程度。

玉石颜色的利用首先要求是色正、色纯、色浓。色正就能艳,色纯就无瑕,色浓就鲜亮,几点相辅相成。人们喜欢艳丽的首饰,玉石的艳色就是人们追求高质量的首饰的标准。颜色一般的,就应用于玉器,如深绿色的碧玉,淡颜色的翡翠等。

从用玉石做玉器来说,对颜色的利用也有好坏之分。要想把颜色用得正确,首先要分清玉石上哪些是好颜色应当保留,哪些是脏色应当除掉,对于藏于内部的好颜色,一定要使它露在外面,在用色上,要把旺色用于最显眼的部位,不好的颜色宁可使产品小一些也要除掉它,用错了不行,用对了可以提高产品的艺术价值。我国有着制作玉石产品的丰富经验,创作了很多非常出色的用色恰当绝妙的作品,获得了很高的评价。如玛瑙《五鹅》,它有着红红的脑门,黑黑的眼珠,雪白的身子,这件作品圆满地达到了巧用颜色的效果,成为玉器中难得的俏色珍品。

再有,玉石颜色要和产品的内容表现一致,什么样颜色的玉石表现什么样风格的产品,适用于哪方面的题材内容,有一定的基本规律,最好不要违背。颜色可以烘托产品,产品可以保护颜色。例如,白玉贵在色白如脂,制作器皿造型时不易把膛掏得过薄,以免减掉玉之脂白色;而青白玉则适合于做些薄胎的产品,胎薄可以使青色变得浅淡,近似白玉;又如芙蓉石和紫晶透明度大,为了保住颜色,产品应尽量做得深厚,做得单薄就会使颜色浅;青金石色深重,宜于做些庄重、古气的产品;虎睛石、木变石、孔雀石花纹好看,宜于做素面大的产品,以反映它们的色彩光泽之美。

3.光泽

光泽是一种表面光辉,在很大程度上取决于玉石组成矿物的折射率,也取决于玉石的抛光程度,玉石中常见的光泽类型主要有以下五种。

玻璃光泽:具中等折射率玉石,如芙蓉石、翡翠等所显示的光泽类型。

油脂光泽:具中等折射率,并具有特殊结构的玉石所表现出来的光泽类型,最典型的是软玉中的羊脂玉。

树脂光泽:质软且折射率低的玉石(如琥珀)所显示的光泽类型。

丝绢光泽:某些具有纤维状结构的玉石(如石膏、孔雀石等)所显示的光泽类型。

金属光泽:某些金属矿物质玉石(如赤铁矿)所显示的非常强的光泽类型。

除上述光泽类型外,玉石中还可见一些特殊变异的光泽类型,如劣质绿松石所显示的土状光泽等。

光泽反映了玉石对光的反射能力的大小。对于每一种玉石来说所能表现的光泽是一定的,由于各种玉石的质地不同,硬度不同,以及对光的吸收、反射的程度不同,所以表现的光泽也不同。

玉石大都有一光滑的面,这个光滑面的平整度称为光洁度。光洁度受面的平整程度的影响,受材料的质地、硬度、颜色、透明度的影响,面的平整关系到光在平面上规律反射的状况,材料的性质关系到对光的反射、折射、吸收和透射。这些因素对光洁度来说,变化是复杂的,也是相互关联的,它是玉石重要的特征,直接影响到人们的感觉。

亮度是玉石抛光后的明亮程度,如果以对人的视觉刺激为衡量标准,可将亮度分为灿光、灼光、闪光和弱光四种类型。

灿光:亮度最强,像是对着镜子看太阳,使人必须把眼睛眯起来,磨好的钻石就有这种灿光。

灼光:亮度强,有耀眼的光辉,贵重而硬度高的宝石就能抛成亮度很强的灼光,如红宝石。

闪光:是一般的波动光亮程度,大部分玉石产品就属于此种类型,可依玉石的硬度差别分为强闪光和弱闪光两种,较硬的玉石产品发强闪光,较软的玉石产品发弱闪光。

弱光:柔和的光亮,能见到细腻的质地和平滑的光面,硬度很低的玉料抛光面具有弱光。

玉器产品有亮度才显得晶莹可爱,才能反映玉石的质地、颜色、透明度,它可以烘托玉石的内在美,亮度受抛光质量的影响很大。

4.透明度

玉石的透明度俗称水头,是指玉石透过可见光的能力,主要与玉石对光吸收的强弱有关。由前面的介绍可知,当光与玉石相遇时,一部分光将被反射而折回,另一部分光将进入玉石中。

玉石的透明度俗称水头,是指玉石透过可见光的能力,主要与玉石对光吸收的强弱有关。由前面的介绍可知,当光与玉石相遇时,一部分光将被反射而折回,另一部分光将进入玉石中。光波进入玉石后其传播方向和速度都将发生改变,即折射。光进入玉石后,除了向各个方向散射很少一部分光能外,主要将克服前进阻力而转化为热能(吸收),因而,光波穿过玉石越深就衰减越甚。玉石透明度的大小主要决定于组成矿物的成分和内部结构。例如组成矿物为具金属键的矿物,由于其中含有较多的自由电子,对光波的吸收较多,因而透过的光就少,透明度就很低,称为不透明;反之,如果组成玉石的为一些具离子键或共价键的矿物,如石英、硬玉等,由于不存在自由电子,它们对可见光吸收较少,因而透过光就多,透明度便较高,称为透明。

影响透明度有三个因素,一是光源强弱,二是玉石的厚度,三是玉石对光线的吸收强弱。在这三个因素中,玉石吸收光线的强弱是一个不变量,光源和厚度是可变量,在光源和厚度相同的条件下,才能讲这种玉石比那种玉石透明度大些或小些。

一般把玉石的透明度划分为四个级别。

〔1〕透明。在一般厚度下,能完全清晰地透视其他物体,如水晶等。

〔2〕半透明。在一般厚度下,能透过光,只能模糊地透视其他物体的轮廓,如玛瑙、芙蓉石等。

〔3〕微透明。在一般厚度下,能透过光,但看不清透过物像,如软玉、独山玉等。

〔4〕不透明。在比较薄的情况下有强光源照射,只能透些光或根本透不过光,看不到物像,如孔雀石、青金石、绿松石、珊瑚等。

行业中把透明度看得很重要,它是检验玉石质量的重要指标之一。对于某一种材料,表示其透明度好坏的用语有:透明度好的叫“水头足”、“地子灵”或“坑灵”,透明度差的叫“没水头”、“地子闷”或“闷坑”,前者说明材料好,后者说明材料差。例如两块翡翠颜色基本相同,只是透明度不同,有水头比没水头的价格要高出许多倍。

透明度对玉石的质地、颜色有烘托作用,透明度好,可以把材料的质细、色美烘托得更美,反之就减弱质细、色美的光彩。由于透明度这样重要,因此,大部分玉石都要检验透明度。每一种玉石透明度的变化都在一定范围内,超出范围是不可能的,在这个范围内,有一个最佳透明度标准,不透明固然不好,太透明也并不见得就一定好。另外,颜色的深浅对透明度的影响也很大,颜色深,透明度减弱;颜色浅,透明度增高。

5.特殊光学效应

〔1〕猫眼效应。猫眼效应是指在某些弧面型玉石的表面出现的从这一头到另一头的明显光带效应。形成猫眼效应必须具备下列条件:玉石中有足够多的矿物呈一个方向定向排列;切磨玉石的底面平行于定向矿物组成的平面;玉石必须切磨成弧面形,其长轴方向垂直于定向矿物延伸的方向。能显示猫眼效应的玉石有软玉、石英质玉(如虎睛石、木变石)等。

〔2〕变彩。变彩是指当光从欧泊所特有的结构反射时,由于光的衍射作用而产生的颜色或一系列颜色。衍射产生变彩现象的确切起因不易解释,但已知当光波通过折射率不同的物质之间或透明与不透明物质之间的边界时,便产生了色散。当光线通过微小裂隙(相当于光栅)或非常小的空洞时,也可产生相类似的效应。组成欧泊的二氧化硅球体彼此间的空隙,提供了这种微小的空洞,于是产生了通常与欧泊伴生的晕彩。

〔3〕砂金效应。砂金效应即由玉石内部细小片状矿物包裹体对光的反射所产生的闪烁效应,典型的如砂金石和东陵玉等。

〔4〕光彩。光彩是指由玉石内部包裹体或结构反射出的光所产生的一种漫反射效应。光彩可以看作是由玉石表面以下的颗粒或结构对光的反射所致,如天然玻璃的某些品种含有显微针状体或因气泡逸出而形成的微洞穴,光可被它们反射而形成银白色光彩。

6.发光性

发光性是指玉石在外部高能辐射线影响下发射可见光的性质(或现象)。在玉石学中重要的是荧光和磷光两种类型。

〔1〕荧光效应。荧光效应指玉石在高能射线辐照下发射可见光的现象。玉石的荧光色与其在白光下的正常颜色可以相同,也可以不同。由于玉的致色机理不同,造成玉石会出现不同的荧光色,染色翡翠的荧光色为红色,此可以作为玉石鉴定的重要依据。

〔2〕磷光效应。磷光效应指被辐射的玉石在外部辐射源关闭后,具荧光的玉石仍能继续发光的现象。少数玉石材料具有磷光效应,并因此而大大提高了玉石的价值,典型的例子如发光萤石等,普遍的萤石价值较低,具有磷光效应的萤石价值较高,而且有人认为发光萤石是古代的夜明珠材料(Hirth,1885;铃木敏,1916;Riddell,1946;Needham,1954),当然也有人提出了不同看法(王春云,2004)。

(二)力学性质

玉石的力学性质是指玉石在外力(包括地球引力)作用下所表现出来的各种物理性质,包括密度(比重)、硬度、韧度、解理、断口和裂纹等,一些力学性质对玉石的耐久性影响极大,是评价、鉴定玉石的重要依据。

1.密度和比重

由于玉石内部组成原子的排列方式不同,因而每种玉石的重量与其体积的比值就不同。物理学中将物质质量的密集程度定义为密度,并以一个单位体积内所含的物质的单位数来度量。表达式为:密度=质量/体积。质量和体积都有各自的单位,因此,密度是有单位的,而且所用单位不同,密度的数值也不同,通常使用g/cm3。

密度是玉石的重要特征,也是鉴定玉石重要的依据,但是玉石密度的求取较为困难,因而引出了玉石相对密度(即比重)的概念。玉石的相对密度(比重)定义为:在4℃温度及标准大气压条件下,玉石的重量与等体积水的重量之间的比值。

按照定义,求玉石的比重需预先知道两个基本数值,一个是玉石的重量,一个是等体积的水在4℃和标准大气压下的重量。

玉石的重量可直接用克拉天平称得,等体积水的重量可根据阿基米德定律求得,即当玉石浸入水中时,水作用于玉石的上浮力等于所排开水的重量。这样,玉石的比重可由下列公式求得:

比重(s.g)=玉石在空气中的重量/(玉石在空气中的重量-玉石在水中的重量)

在物理学中已给定,水在4℃温度及标准大气压条件下的密度为1g/cm3,因此,任何玉石的密度均可采用上述比重计算公式求得,即只要在某玉石的比重值后加上单位g/cm3就是该玉石的密度值了。

2.硬度

硬度是指玉石抵抗磨蚀的能力。硬度直接影响玉石的耐久性,同时也是鉴定、评价玉石的重要依据之一,还是玉石琢磨工艺中必须注意的重大技术问题。玉石硬度的表示常有以下两种方法。

1)比较硬度法或称相对硬度法

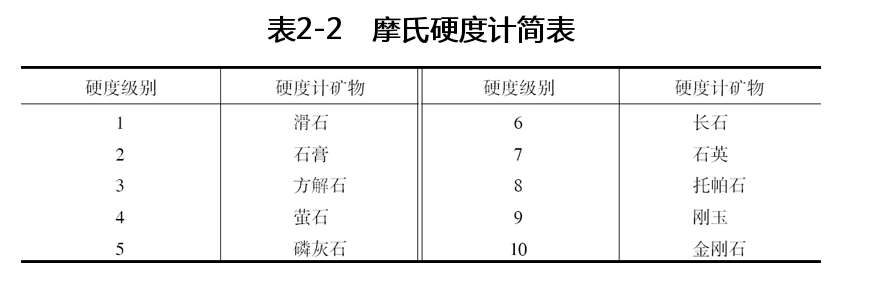

这种方法是德国矿物学家摩斯(F.Mohs)于1822年提出来的,摩斯经过多次的选择性实验后,收集了10种能获得高纯度的常见矿物,并按彼此间抵抗刻划的能力大小顺序排列,其结果就是目前广泛使用的摩氏硬度计。按其抗磨能力逐渐增大的顺序,其等级见表2-2。

利用摩氏硬度计可对玉石的相对硬度进行测定,例如某种玉石可划动长石,但又能被石英划动,那么这种玉石的硬度就在6和7之间。

在实际应用中,还有一些常见物质的相对硬度也可以粗略地帮助对玉石硬度进行测定,这些常见物质是:指甲2.5;铜针3.0;窗玻璃5.0~5.5;钢刀片5.5~6.0;钢锉6.5~7.0。

2)绝对硬度法

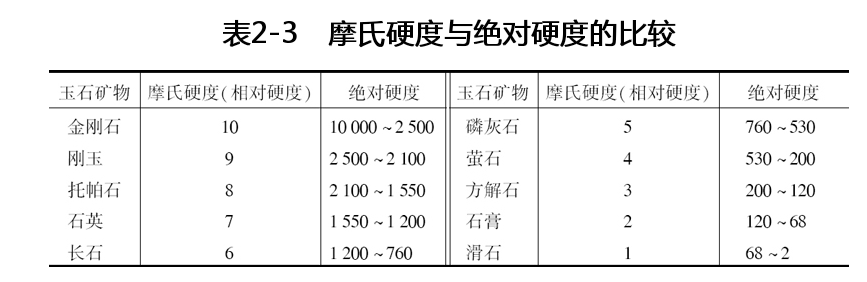

由于相对硬度只是矿物硬度相对大小的排列顺序,而且在硬度计中任何两种相邻矿物间的硬度差异,并不能说明其他两种矿物之间也存在相同的硬度差异。例如金刚石与刚玉之间的硬度差异远比刚玉与滑石之间的硬度差还要大。要对硬度进行精确的测定,就要用绝对硬度测定法。绝对硬度的测定常用显微硬度计,其方法是在玉石磨光面上加一定重量的金刚石角锥压入,以质量和压痕面积之比(kg/mm2)来表示玉石的硬度。显然,产生单位面积压痕所需的质量越大,玉石的绝对硬度也就越大。这样测得的硬度叫压入硬度,压入硬度是绝对硬度的一种。由表2-3可知,用绝对硬度来衡量摩氏硬度的十个级别,发现它们很不均匀,且并不呈简单的线性关系。

由于摩氏硬度使用最为方便,且在工作中基本符合要求,因此,在玉石鉴定中一般使用摩氏硬度计法。

3.韧性与脆性

韧性与脆性,二者是一对互为关联的概念,是指玉石破碎能力的难易程度大小,易于破碎则脆性大,韧性小;反之,难于破碎,则脆性小,韧性大。人们以韧性最强的物质黑金刚石为准,定为10度,其他材料相对韧性值的大小如下:

10——黑金刚石;

9——软玉;

8——翡翠、红宝石、蓝宝石;

7~7.5——金刚石、水晶、海蓝宝石;

6——杆栏石;

5.5——祖母绿;

5——月光石、黄玉;

3.5——玛瑙;

3——猫眼石、锂辉石;

2——萤石。

玉石琢磨主要与两个因素有关,一是硬度,二是韧性与脆性。

本来两种材料在摩氏硬度中是一个级别,或差别不大,但研磨起来,会显得一个比另一个难。例如碧玺比翡翠的硬度高,而研磨时,翡翠显硬,碧玺显软,这是因为翡翠比碧玺韧性强的缘故。软玉在摩氏硬度中并不比玛瑙高,但由于软玉韧性强,也就较难以琢磨。

4.解理、断口及裂纹

解理、断口、裂纹都是玉石受外力作用后发生破裂的性状,但它们破裂的特征以及与之有关的因素各不相同,三者均是玉石鉴定、评价和加工的重要考虑因素。

1)解理

解理是指组成玉石的矿物晶体在外力作用下,沿着某些固定方向裂开,并或多或少留下光滑平面的性质,其光滑平面称解理面。

由于晶体异向性的影响,使玉石出现了许多不均匀的现象,给玉器琢磨带来了一定的困难,而特别明显的异向性就是晶体的解理。解理就是沿着某个面容易裂开的纹理,裂开的面叫解理面,如云母能分割成像纸一样的薄片。解理面不是破碎面,打击玻璃时,发生破裂但没有一定的方向和规律,而有解理的晶体则沿一个或几个方向有规律地裂开,面也显得平整光滑,如萤石,用小锤敲击时,破碴全是光滑的平面。微晶集合体玉石虽然看不到断口有明显的解理面,但当用放大镜观察时,有解理的玉石仍有晶粒顺解理破碎的现象,如果微晶解理面发育在方向上趋于一致量,还可以出现千层状或鳞片状的性质。一些玉石组成矿物的解理特征十分明显,并可作为这些玉石鉴定的重要依据,如翡翠中硬玉的两组解理产生的片状闪光,即翠性。

2)断口

断口指玉石在外力作用下产生的无固定方向破裂的性质。根据物质组成方式不同,断口也各有各自固定的形状。常见断口类型有下列四种。

贝壳状断口:断裂面呈椭圆形的光滑曲面,并常呈同心圆纹,形似贝壳。

锯齿状断口:断口呈光滑锯齿状,如软玉。

粗糙状断口:断口粗糙不平,如独山玉。

多片状断口:断口呈纤维状或错综细片状,如蛇纹石玉。

3)裂纹

自然的裂纹不同于解理纹,没有特定的形状、方向和规律,自然裂纹是受自然力冲击,受冷热变化和压力变化而形成的,有些还与成因有关。一般来说,裂纹的出现,脆性玉石多,有的严重,有的轻微。裂纹表现多种多样,有断裂纹、破碎纹、龟背纹、炸心纹、包裹纹、炸惊纹等。玉石最好不带裂纹,但没有裂纹的玉石很少,玉石裂纹的普遍性受到了行业特别的重视,观察揣度裂纹的变化规律成为一项很重要的工作,贯彻到玉器加工工艺技术的始终。所以,要特别强调对裂纹情况的了解和处理,它的处理好坏,直接关系到产品的质量。行业中称裂纹为察揣度裂纹的变化规律成为一项很重要的工作,贯彻到玉器加工工艺技术的始终。所以,要特别强调对裂纹情况的了解和处理,它的处理好坏,直接关系到产品的质量。行业中称裂纹为“绺”,极微弱的裂纹称为“纹线”、“水线”,把裂纹的处理方法称为“除绺”、“躲绺”、“遮绺”。

解理和裂纹在玉石中可能同时存在,在选用玉石时,一定要注意掌握它的特点,研究它的规律,以达到物尽其用的目的。

(三)结构特征

1.杂质

大自然产出的玉石,按化学成分说,质地特别纯的是少数,不纯的是多数。一般来说,每块玉石的质地应该是各部位一致,若出现了差异,则影响美的部位就是杂质。分析玉石的杂质,应该注意两点。

首先,要看拿这块玉石做什么产品,首饰石要求玉石的质地均匀程度较高一些,一般玉器产品要求略低一些。

其次,要看这些杂质在玉石上有什么物理特征,带着它做出产品会不会影响美观。虎睛石是质地细腻的石棉硅化体,但上面常常有松软的石钉、石线,杂散于石棉丝束被硅化的孔隙里,像是骨中的“骨擞”,抛光后,这些骨擞形成了一个个不亮的点,或呈线状的不亮线纹存在于产品上,使产品不光滑、不平整、不美观,因此,有“骨擞”的虎睛石就是含有杂质的玉石,这是由于物质成分不同而出现的杂质。水晶是透明体,但常因含白色雾状杂质影响透明度,白色杂质称“棉”,虽然“棉”的化学成分和水晶一样,但影响美观,“棉”就是杂质,这是成分相同,性质不同的杂质。

美玉应该无瑕,但无瑕的美玉并不多,在玉石选用和处理工作中要甄别情况,做恰当的处理,处理玉石杂质的手段叫“挖脏”,例如对软玉、翡翠、玛瑙等玉石,有时要“挖脏”处理。

2.包裹体

在玉石中,不同于其本身成分的异源物质包裹在里边,并易于观察和区别的,称为包裹体。它虽然大多数属于玉石的杂质,但有一定的特别意义,有时还有被珍视的现象。如水胆玛瑙中的水胆,水晶中的针状、发状包裹体等,都是值得珍视和保护的,它们增加了玉石的欣赏价值,再者有一部分包裹体还具有鉴定玉石的意义。当然,大多数玉石的包裹体,都影响了玉石的美观,是应剔除的对象。

3.质地

质地是玉石结构构造所表现出来的物理特征,质地的细腻与粗糙对玉石来说极为重要。

玉石大多数是矿物集合体,其质地除要求晶粒细小和胶结紧密外,其晶粒的形状和结合方式也对质地有所影响。晶粒可以表现为粒状、片状、针状、块状或纤维状,相互之间可以是有序排列,也可以是无序排列,或是交织排列,既可以是同种矿物晶粒,叫单矿物集合体,又可以是不同种矿物晶粒,叫多矿物集合体,各种情况交错复杂,形成了质地的不同特征。如软玉是由很小的纤维状微晶体组成,微晶发育越小,软玉的质量越好,反之则软玉质量越差,东陵石是由粒状石英组成的,表现的质地韧性较差,断口粒状特征明显。

《中国玉器》,方泽,清华大学出版社,2014-01-01